播种量对小麦品种宛1390 产量和干物质积累的影响

2023-11-18石利朝简俊涛李金秀李金榜

张 彬 王 震 石利朝 简俊涛 李金秀 李金榜

(南阳市农业科学院/南阳市科学院,河南南阳 473000)

我国是小麦生产大国和消费大国,小麦在国民经济发展中占有十分重要的地位,其产量是保证我国粮食安全和社会稳定的重要基础[1]。随着不断增长的人口对粮食的需求,小麦消费水平和消费量有增无减,提高小麦单产,确保总产稳定,是保证我国粮食安全的重要目标[2]。在小麦生产过程中,播种量是影响小麦群体性状和产量的重要因素。播种量不同,种植密度不同,适宜的种植密度不仅可以充分利用光热资源,培育壮苗,还可以协调小麦生长发育与自然环境之间的矛盾,有利于解决小麦个体与群体间的矛盾[3]。构建合理的小麦群体结构,能够协调产量三要素(有效穗数、穗粒数、千粒重)的发展,有助于光合同化物的生产和转运[4]。但是,随着全球气候变暖,我国各小麦生态区的环境条件均发生了变化,极端天气状况增多,加之耕作制度的改变,影响小麦的种植和生长发育,如果依旧按照传统的播种量种植小麦,就有可能导致小麦种植质量下降,不利于形成高产。此外,干物质作为植物通过光合作用形成同化物的最终形式,是作物产量的基础[5]。研究发现,小麦较高的籽粒产量依赖于较高的干物质量,取决于光合同化物的生产、转运与积累[6],播种量对小麦群体的构建和干物质的积累及转运有显著影响[5]。宛1390 是由南阳市农业科学院(南阳市科学院)选育的小麦新品种,具有环境适应性广、综合抗逆性强、产量潜力突出的特点。通过研究宛1390 在不同播种量条件下的产量与产量构成要素,以及干物质生产、转运规律,明确其合理群体结构下的适宜播种量,完善该品种的高产栽培技术,为其推广应用提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1试验材料试验于2022-2023 年在南阳市农业科学院试验基地进行。供试小麦品种为宛1390,由南阳市农业科学院小麦研究室提供。

1.2试验方法播种前每hm2施复合肥(N-P-K∶15-15-15)750kg、尿素150kg。小麦播种日期为2022 年10 月19 日,小麦条播,每hm2播种量分别为37.5kg、75kg、150kg、225kg、300kg 五个处理,试验小区随机排列,3 次重复;小区长9m,宽1.6m,行距20cm。分别在小麦开花期和成熟期选取行长1m 小麦,取地上部分,于105℃杀青30min,75℃烘干至恒重,测定干物质量;在成熟期进行室内考种,调查有效穗数、穗粒数和千粒重。小麦成熟后每小区全部收获,根据考种数据,计算因取样造成的产量损失,合并计算小区最终产量,并折算为每hm2产量。

花前营养器官贮藏同化物转运量=开花期干重-成熟期干重

花前营养器官贮藏同化物转运率(%)=花前营养器官贮藏同化物转运量/开花期干重×100

花后同化物生产量=成熟期籽粒干重-花前营养器官贮藏同化物转运量

籽粒产量的贡献率(%)=花前营养器官贮藏同化物转运量(或花后同化物输入籽粒的量)/成熟期籽粒干重×100

1.3数据处理与分析采用Excel 2016 和SPSS 19.0 对数据进行整理和分析。

2 结果与分析

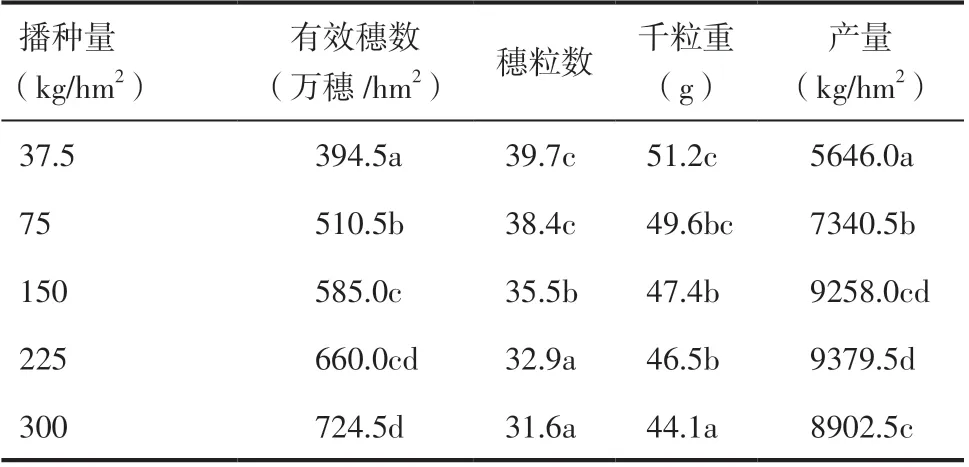

2.1不同播种量条件下宛1390产量及其构成要素的变化由表1 可知,播种量对宛1390 的产量及其构成要素有显著影响。低播种量时,随着播种量的增加,增产效应明显;高播量时,随着播种量的增加,增产效应减小,甚至造成减产。随着播种量的增加,产量呈先升高后降低的趋势,变化趋势为225kg/hm2>150kg/hm2>300kg/hm2>75kg/hm2>37.5kg/hm2,但是,150kg/hm2与225kg/hm2播种量,产量间差异不显著。通过分析产量构成要素发现,随着播种量的增加,有效穗数增加,穗粒数和千粒重均降低,说明因播种量不同,各产量要素之间的优势也在发生变化。有效穗数的变化范围为394.5 万~724.5 万穗/hm2,播种量为300kg/hm2时,有效穗数最高,较最低播种量增加83.65%;但是,播种量增加到一定程度后,有效穗数的差异不显著。穗粒数的变化范围为31.6~39.7 粒,播种量为37.5kg/hm2时,穗粒数最多,较最小穗粒数多25.63%;但是,播种量37.5kg/hm2与75kg/hm2穗粒数间差异不显著,播种量225kg/hm2与300kg/hm2穗粒数间同样无显著性差异,播种量为150kg/hm2时,穗粒数与其他处理间差异显著。千粒重变化范围为44.1~51.2g,变化幅度7.1g,播种量300kg/hm2与其他处理间差异显著;150kg/hm2、225kg/hm2与37.5kg/hm2差异显著;其他处理相互间无显著性差异。

表1 播种量对宛1390 产量及其构成要素的影响

2.2播种量对宛1390干物质积累的影响由表2可知,播种量对宛1390 干物质的积累有明显的影响。花前茎秆干重和成熟期茎秆干重均随着播种量的增加而增加,在播种量为300kg/hm2时达到最大值,分别为12565.5kg/hm2和10387.5kg/hm2;其中,花前茎秆干重与其他播种量下的花前茎秆干重差异显著,这可能是因为增加播种量,可以提高种植密度,总茎数增加,茎秆干重随之增加。籽粒干重随播种量的增加呈先增加后减少的趋势,这可能是因为随着播种量的增加,有效穗数逐渐增多,但穗粒数和千粒重减小,当增加的有效穗数不足以补偿穗粒数和千粒重减少对产量的影响时,籽粒干重降低。在225kg/hm2时籽粒干重达到最大值,为7764.0kg/hm2,但是,其与150kg/hm2和300kg/hm2播种量条件下的籽粒干重差异不显著。

表2 播种量对宛1390 干物质积累的影响 (kg/hm2)

2.3播种量对宛1390光合同化物分配的影响由表3 可知,花后干物质的生产量大于花前营养器官干物质贮藏再转运量,花前营养器官贮藏同化物再转运对籽粒的贡献率为17.46%~34.57%,花后同化物生产对籽粒的贡献率为65.43%~82.54%,花后同化物生产对籽粒的贡献率显著大于花前营养器官贮藏同化物再转运对籽粒的贡献率,说明花后同化物生产是籽粒干物质的重要来源。在播种量为300kg/hm2时,花前营养器官贮藏同化物再转运量达到最大,为2178.0kg/hm2,与其他处理差异显著;在播种量为150kg/hm2时,转运量最小,为1344.0kg/hm2,与其他处理差异显著。花前营养器官贮藏同化物再转运的转运率和对籽粒的贡献率均随播种量的增加呈先减少后增加的趋势,在播种量为150kg/hm2时,转运率和贡献率最小,分别是11.98%和17.46%。花后同化物生产量和贡献率均随播种量的增加呈先增加后减少的趋势。在播种量为150kg/hm2时,花后同化物生产量和贡献率最大,分别为6354.0kg/hm2和82.54%,其生产量与播种量为225kg/hm2时的花后同化物生产量无显著性差异,但与其他处理差异显著。

表3 播种量对宛1390 光合同化物分配的影响

3 讨论

在小麦的高产栽培技术措施中,要实现高产目标,关键是构建合理的群体结构,有效利用养分、空间和光能等环境资源[7]。播种量作为小麦栽培措施中的主要内容,对小麦群体发育及产量形成具有重要作用[3]。本研究中,播种量对宛1393 的产量及其构成要素有显著影响。低播种量时(37.5~75kg/hm2),高的穗粒数和千粒重可以补偿有效穗数少对产量形成造成的不利影响;高播种量时(225~300kg/hm2),有效穗数显著增加,但是会造成穗粒数和千粒重减小,导致产量降低。这与前人关于小麦播种量对产量影响的研究结果一致,低播种量时,随着播种量的增加,提高种植密度,有效穗数可以明显增加,小麦产量随之提高[8];但是在高播种量条件下,会因小麦群体偏大,田间郁闭,通风透光差,田间小气候恶化,茎秆瘦弱易倒伏,有效光合叶面积减小,个体与群体矛盾突出,无效分蘖多,成穗率降低,穗粒数和千粒重减小,相对于低播种量增加的有效穗数,不足以补偿穗粒数和千粒重减少对产量形成造成的不利影响,致使产量降低[9-11]。

干物质是作物光合作用同化产物的最终形态,小麦高产的物质基础就是依靠干物质的积累[11]。在一定范围内,小麦籽粒中干物质积累量随播种量的增加而提高,但播种量过大时籽粒中干物质的积累量会有所下降[12],本研究也得到相似的结果。本研究中,宛1390 的播种量在37.5~225kg/hm2时,籽粒干重逐渐增加,为4647.0~7764.0kg/hm2;播种量为300kg/hm2时,籽粒干重有所降低,为7524.0kg/hm2。这可能是因为高播种量时,群体过大,遮蔽性强,叶面积指数降低,干物质生产能力减弱,干物质的转运和分配不协调,导致干物质积累量减少。如本研究中,播种量为300kg/hm2时,花后同化物生产量显著降低,仅为5346.0kg/hm2。此外,本研究表明,花后同化物生产对籽粒产量的贡献率显著大于花前营养器官贮藏同化物再转运对籽粒产量的贡献率。这与郭文善等[13]和卢殿君等[14]的研究结果相同,籽粒干重受花后干物质积累的制约,花后光合同化物生产对籽粒产量的贡献率要显著大于花前营养器官贮藏同化物再转运对籽粒产量的贡献率,播种量是调节同化物生产、转运和分配的重要栽培措施。

总之,小麦生产要达到高效高产的目标,必须重视有效穗数、穗粒数和千粒重的协调发展[15];其产量优势的形成是产量构成要素间优势相互补偿与积累的结果[16]。播种量是小麦构建好的群体结构的基础,是影响小麦群体数量、质量和产量的主要因素,其在促进群体健康发展的同时,也能够协调和缓解群体与个体间矛盾,可以有效地调节光合同化物的生产和分配,有利于有效穗数、穗粒数和千粒重的协调发展[17-18]。在本研究中,宛1390 的最佳播种量为150kg/hm2,此时,产量三要素最协调,干物质积累量大,产量高。