“斯人”“是人”考辨

2023-11-17张起 宋嘉仪

张起 宋嘉仪

摘 要:《孟子·告子下》有“天降大任于是人也”句,刘少奇同志《论共产党员的修养》(1949年修订本)引用时,“是人”作“斯人”。这是少奇同志故意为之。因“斯人”有“美人”之意,其为有乡土情怀的人。少奇同志修订《论共产党员的修养》时,正是革命即将成功,中华人民共和国即将诞生之际。“斯人”是对作为民族脊梁的共产党人的褒扬和期望。

关键词:美人;一字之改;情感投注

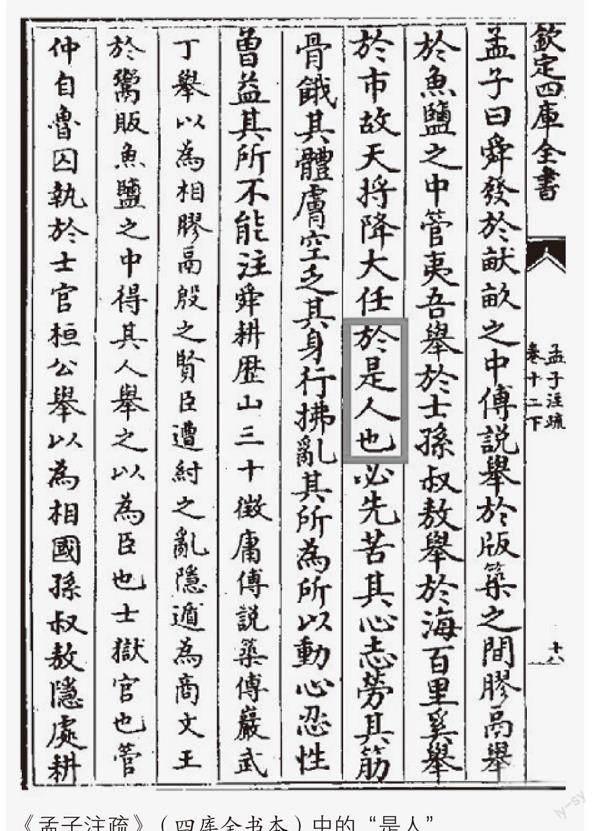

《孟子·告子下》云“天将降大任于是人也”,而这则名言近年却引起大众激烈讨论。我们认为这种争议是好事,一则有利于引导大众对传统文化的关注,二则有利于加深国人对优秀文化的认识,三则有利于提高个人修养。在大众记忆中长期形成的印象明明是“斯人也”,何以成了“是人也”?为了解惑,有人寻根溯源,检索到自1961年以来,包括1982年、1994年、2006年等各版教材选用孟子文章均是“天将降大任于是人也”;四库全书《孟子集注》(宋朱熹注)、明汲古阁本《孟子注疏解经》(汉赵歧注、宋孙奭疏)也均为“是人”。也就是“是人”才是原璞。那么为何会产生“斯人”的群体记忆?

这其实与许多名家名篇使用“斯人”一词关系甚密,而其中影响最大的便是刘少奇同志《论共产党员的修养》(1949年修订本)所引的“天将降大任于斯人也”。对此,中央人民广播电台一作者晓言发表《“斯人也”,“是人也”?》,认为“新中国成立前后,特别是20世纪50年代,当时的党员、国家干部等差不多都读过《论共产党员的修养》,而且是对‘故天将降大任于斯人也’这句话印象特别深。不少人经常引用,但不知是刘少奇同志引用错了。”

我们不赞同晓言的观点,它把少奇同志的苦心辜负了。不是少奇同志引用错了,是他故意为之。改为“斯人”,是由衷的赞叹,反映了一代伟人的家国情怀。

为了探寻修改的原因,我们特意查阅了少奇同志相关版本修改记录,发现在1949年8月修订本之前,《论共产党员的修养》首次于1939年7月的延安发表,彼时引用的是“天将降大任于是人也”。后来版本的演变,“是人”的改动,一词之变,深意尽藏其中。

“斯”字在《诗经》时代已就寄托了美好情感。《斯干篇》云:“秩秩斯干,幽幽南山。”对其主题,《毛诗序》云:“《斯干》,宣王考室也。”郑玄《毛诗传笺》:“考,成也。德行国富,人民殷众而皆佼好,骨肉和亲。宣王于是筑宫庙,群寝既成而衅之,歌《斯干》之诗以落之,此之谓成室。”在古典文学中《诗经》有“树榜样立规矩”的轨范,在如此美好和谐的社会中,歌其事,起兴自然“秩秩斯干,幽幽南山”,如郑玄所笺“兴者,喻宣王之德如涧水之源,秩秩流出,无极已也。国以饶富,民取足焉,如于深山。”歌颂赞美周宣王中兴之意溢于言表。“秩秩斯干,幽幽南山。如竹苞矣,如松茂矣”,既是喻德,又是说建屋的环境。在新室筑成行宗庙祭祀之礼时,所有事物都配搭了“斯”字,“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞,君子攸跻。”由此,古人选取“斯”字,其用意自明。这种用法随历史传承下来,渐成常例。到了唐代,杜甫于乾元二年(公元759年)在秦州得知李白遭遇流放,为了疏救好友,特意写下《梦李白》:“冠盖满京华,斯人独憔悴”,言长安的官贵冠盖相续,才华盖世的你却是容颜憔悴。这是杜甫对李白不公命运的控诉和深切同情。斯人,美人也。一个“斯人”,道尽了诗圣心中的诗仙:他是美人的化身,却被唐肃宗颠倒黑白,政治迫害。而此时杜甫也身不由己,被贬华州,但仍然不顾个人安危,关心同是“沦落人”的李白,为之说话发声,这是何等至真至诚之情!北宋庆历六年(1046年),范仲淹在邓州受好友之请,写下《岳阳楼记》,称美岳阳楼“斯楼也”。其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,誓与“斯人与归”。何是“斯人”?答曰:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”“斯人”,是心怀家国之人,有“古仁人之心”,以天下百姓为己任。元代刘岳申《申斋集》中《王遵墓志铭》云:“生于斯,长于斯,死于斯,铭于斯,其魂气无不之也,其死而有不澌者矣。”不是“生于此,长于此”,可观知“斯”字不是今人头脑中简单的代词,而是古人倾注了细腻的有所指的包含情怀的具象。刘岳申此段话,出于《礼记·檀弓下》“晋献文子成室,晋大夫发焉。张老曰:‘美哉,轮焉!美哉,奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯!’”晋国献文子新居落成,大夫张孟前去祝贺说:“多美呀,如此高大宽敞!多美呀,如此金碧辉煌!既可以在此祭祀唱诗,也可以在此居丧哭泣,还可以在此宴请国宾聚会宗族!”斯,包含了对生养自己的故土之情;所以“斯人”,是有乡土情怀的人,真挚热烈地爱土地,爱家乡,爱祖国。少奇同志一字之改,其意何深!

传承有序的“斯”字,在西晋傅玄《迎送神歌》中,是吟唱着“神明斯降,既佑飨之”的美好虔诚的祝愿;在东吴薛综《凤颂》中,是歌颂着“在昔尧舜,斯磬乃臻”的敬畏的赞歌;在当代后人口中,是叹诵着“斯人已逝,生者如斯”的痛而坚毅的薪火传承。“斯人”早已在古人蕴藉的情怀里融化了文字的冰冷,跨越了时间的长度,变得有温度,可触摸,有生命。当承载的情感随着文字本身的传承愈发鲜明,它就有了灵魂。我们在《论共产党员的修养》修订本中深深感受到少奇同志“一字之改”的匠心独运。古人有“一字师”的传统,少奇同志用他的实际行动和深湛的传统文化修养告诉我们,什么是“一字师”。“斯人”赋予的灵魂是仁人志士的家国情怀,是儒家修养的担当大义,是干干净净的玉壶冰心!这一切汇聚成美好的象征。它不该被历史忘却,斯人者,美人也。斯人者,为国为民。

所以说“斯人”与“是人”其实是有着情感上的根本差别的。然而遗憾的是,四川电视台在全民讨论中邀请四川大学和西南民族大学的教授来解释二者的不同时,他们却都认为这是代词“这”“此”,没有任何区别,想怎么用就怎么用。他们疏忽了其中的讲究,疏忽了古人用语的严谨。不仅“斯”,又譬如“令”,也是与美好事物和心灵寄托相匹配的。文字本身承载的情感态度之所以未能被意识到,大多与人们对文字情感认知的迟钝有关。无论知名学者还是普通大众,多少都有过这种状况。所以我们对古典文学及贤者文章,首先要抱有敬畏之心,要用心去感受每一个字所蕴含的情感。它们所负载的信息具有澡雪精神的力量。

那么1939年的“是人”与1949年的“斯人”究竟又有何不同呢?这又显出少奇同志超凡的匠心与细腻的古文功底。要辨析它们的细微差别,需放在具体历史环境来看。1937年全民族抗战爆发,需要“地不分南北,年不分老幼”全民共同抗戰,而“是人”在孟子具体语境中,是指全体之意。这便是1939年7月抗战进入相持阶段时少奇同志在延安发表《论共产党员的修养》使用“是人”的历史逻辑。“斯人”在古典文学中又多单指优秀人物,所以1949年8月修订再版的《论共产党员的修养》即乘势改用“斯人”。此时革命即将功成,中华人民共和国即将诞生,“斯人”就不是指全体了,而是指其中最杰出的部分——民族的脊梁共产党人,这里有由衷褒美之意。星星之火,可以燎原。用热血与牺牲换来人民的解放,正是许许多多这样的人。在少奇同志心目中他们就是民族的“斯人”。“天将降大任于斯人也”,是少奇同志对中国共产党的无比赞颂和殷切期盼的情感投注。“斯人”乃美人,中国共产党员就是那“美人”“斯人”!他们具有历史沉淀的一脉相承的生命自觉,肩负为国为民的初心使命。他们担当得起民族的大任。

从“斯人”之改动,可以看出刘少奇同志的传统文化、古典文学功底十分深厚;可以看出他是一位有着大智慧大情怀的伟人;可以看出作为坚定的马克思主义信仰者,其对党的忠诚和对历史的远见。深意蕴藉其中,望诸君细细品味。

作者 张 起:成都大学文明互鉴与“一带一路”研究中心特聘教授

宋嘉仪:成都大学2022级汉语国际教育专业学生