中国图书馆学专业期刊的刊文情况与研究热点

——基于《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》近五年数据的对比

2023-11-16李钰鑫魏崇辉

李钰鑫 魏崇辉

(上海交通大学马克思主义学院,上海 200240)

图书馆学是研究图书馆事业的发生发展、组织形式以及工作规律的一门学科,承担着为图书馆发展提供理论指导、方向指引、解决方案等使命。在2020年召开的教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上,习近平总书记强调:“发展文化事业是满足人民精神文化需求、保障人民文化权益的基本途径。要坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,全面繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学事业,着力提升公共文化服务水平,让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活[1]。”这表明,公共文化服务作为满足人民群众精神文化需求的重要路径被高度重视。在党和国家对公共文化服务发展突出强调以及人民群众对于精神文化需求逐渐多元的背景下,图书馆学的发展面临空前的机遇和挑战。基于此,以图书馆学学科领域内的代表性专业期刊——《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》为例展开对比分析,有利于了解中国图书馆学专业期刊的刊文情况以及研究热点,并在此基础上对图书馆学的进一步发展提供指引。

1 研究对象与研究方法

《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》均是图书馆学学科领域内认可度高、专业性强的期刊。使用CiteSpace软件及CNKI的可视化功能,对期刊的发文数量、基金项目、作者分布、机构分布、主题分布及关键词分布情况进行分析,可以从中洞悉中国图书馆学专业期刊的刊文情况与研究热点。

1.1 研究对象

《中国图书馆学报》创刊于1957年,是由中华人民共和国文化和旅游部主管、国家图书馆和中国图书馆学会主办的图书情报学领域的综合性学术期刊。该刊物以发表图书馆学情报学研究成果,开展学术探讨,提高学术水平,发现和培养人才,促进中国图书情报事业的发展为办刊宗旨。《大学图书馆学报》创刊于1981年,是由中华人民共和国教育部主管、北京大学主办、教育部高等学校图书情报工作指导委员会(高校图工委)承办的图书馆学、情报学期刊,该期刊密切关注和报道管理新理念、服务新手段、信息新技术在图书情报事业中的应用。

为了解中国图书馆学期刊的关注热点和发展趋势,以《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》近5年(2017年7月至2022年7月)所刊载的学术论文为对象展开对比分析(见表1),在充分了解二者异同的基础上,阐明图书馆学及图书馆学专业期刊在刊文情况和研究热点等方面的主要特征。

表1 《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》期刊基本信息对比

1.2 研究方法

CiteSpace是应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要基于共引分析理论(Co-citation)和寻径网络算法(Path Finder)等,对特定领域文献(集合)进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[2]。使用该研究工具,可以基于所选取和分析的文章绘制知识图谱,并在此基础上直观呈现特定研究主题的研究现状及研究热点。此外,笔者同时使用了CNKI内置的可视化分析功能作为补充,以对特定研究的主题分布有更为全面的了解和把握。

在研究思路上,首先对期刊的载文数量、基金分布情况、作者分布情况以及机构分布情况进行对比分析,在此基础上对两个期刊刊文的基本情况及主要特征进行阐述;其次对近五年期刊文章的主要关注主题以及热点关键词进行可视化分析,探讨二者在主题选取上存在的异同,进而最终实现对近五年中国图书馆专业期刊的刊文情况、研究热点的全面把握,并在此基础上针对图书馆学相关研究的发展提出几点展望。

2 《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》刊文情况的分析

为了解《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》在刊文情况上的主要特征及异同,分别对两期刊的发文数量、基金分布、作者分布、机构分布情况进行了分析。

2.1 发文数量

由2017年至2021年③《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》的刊文数量对比图可以看到,《大学图书馆学报》各年的刊文数量均高于《中国图书馆学报》(见图1)。尽管二者均为双月刊,但《大学图书馆学报》每期均设置多个栏目,每一栏目下刊载多篇文章。而《中国图书馆学报》除每期设置不同专题外未对其他文章的栏目进行具体划分。从发文数量的年度变化趋势来看,两个期刊每年的发文数量均较为平稳,未出现较大波动。

图1 《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》刊文数量对比

2.2 基金分布

《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》基金项目对比可呈现出两种期刊所载文章中国家社会科学基金和国家自然科学基金项目的数量及其占比(见图2)。首先,由基金项目占刊文总量的比例对比可以看到,在所选取的文章中,《中国图书馆学报》所刊载的国家基金项目文章占总数的57.9%,《大学图书馆学报》的该比例则为19.9%。这表明,《中国图书馆学报》对基金文章予以更多关注,而这也与该期刊在刊物简介所作的“发文中列为国家或部委研究课题的论文占有相当比重”这一介绍相互吻合。其次,两种期刊对国家社会科学基金及国家自然科学基金项目文章均有涉及,其中《中国图书馆学报》近五年刊载的国家自然科学基金文章数量多达46篇。国家社会科学基金以推动哲学社会科学繁荣发展、巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、服务党和国家工作大局为目标,在哲学社会科学研究领域具有不可替代的指导作用。与国家社会科学基金相比,国家自然科学基金更加着眼于推动中国基础研究、中国当代科技事业的进步与发展[3]。《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》所刊载的文章不仅包含大量国家社会科学基金的研究成果,还涵盖了部分国家自然科学基金的相关研究,凸显图书馆学所具有的跨学科属性。这同时也为学者进一步开展图书馆学相关研究提供了启发,即在其社会科学领域的研究中积极寻找与自然科学交叉融合的切入点。

图2 《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》基金项目对比

2.3 作者分布

《中国图书馆学报》作者共现图谱中呈现了近五年在该期刊中发文数量较多的学者(见图3)。由该图可知,核心作者包括刘炜(14篇)、朱庆华(11篇)、赵宇翔(10篇)、叶鹰(8篇)、于良芝(6篇)、肖鹏(5篇)、王晓光(5篇)、陈涛(4篇)、柯平(4篇)、程焕文(4篇)等。作为图书馆学研究的中坚力量,上述学者各自的研究方向存在一定区别:刘炜、王晓光、陈涛围绕大数据、数字技术等图书馆新技术手段的应用展开了丰富的研究;朱庆华、赵宇翔侧重于对图书馆学和情报学研究方法的创新;叶鹰更加关注图书馆学、情报学的学术思想与研究方法的探讨;于良芝主要面向图书馆信息学开展学术研究;肖鹏对中国图书馆学的未来发展方向进行了深入思考;柯平、程焕文在强调图书馆学基础理论研究的同时,对新时期图书馆的高质量发展提出展望。不同学者在图书馆学理论体系下具体研究方向的分野,一方面体现了图书馆学研究体系的庞大,另一方面也彰显了学者们对学术研究不断创新的追求。

图3 《中国图书馆学报》作者共现图谱

在《大学图书馆学报》中发文数量较多的作者包括陈建龙(13篇)、王波(9篇)、肖珑(7篇)、杨新涯(7篇)、高凡(6篇)、聂华(6篇)、关志英(6篇)、顾烨青(5篇)、王宇(5篇)、别立谦(5篇)、刘雅琼(5篇)、党跃武(5篇)等(见图4)。其中,陈建龙针对图书馆的现代化发展展开了深入思考;王波、肖珑、杨新涯、高凡、王宇以高校为场域,分析其图书馆发展情况、现存问题及创新路径;聂华侧重于探索图书馆的数据化、信息化发展路径;关志英作为《大学图书馆学报》期刊的编辑,发表了多篇图书馆学相关学术会议的综述;顾烨青通过挖掘相关史料对图书馆学展开考察;别立谦、刘雅琼的研究多以北京大学图书馆为例展开,通过梳理北京大学图书馆的机构建设、阅读服务、资源建设等多方面的优秀案例给高校图书馆建设以启迪;党跃武则对四川大学的图书馆建设展开了丰富思考。

图4 《大学图书馆学报》作者共现图谱

2.4 机构分布

《中国图书馆学报》机构共现图谱呈现了近五年在该期刊发表文章不少于5篇的19个机构(见图5)。通过该图谱可知,在《中国图书馆学报》中刊载文章数量居于前列的机构包括南京大学信息管理学院(40篇),武汉大学信息管理学院(36篇),中国人民大学信息资源管理学院(25篇),北京大学信息管理系(23篇),武汉大学信息资源研究中心(12篇)以及南京理工大学经济管理学院信息管理系(12篇)。对图谱中呈现的机构进行分析可以发现,首先,发文数量较多的机构多分布于北京、上海、南京及武汉。其次,多数高频发文机构均为享誉国内外的一流高校下设的学院。这表明,高校作为教学和科研机构,其雄厚的师资力量为学术研究提供了较好的资源依托。此外,上海图书馆、国家图书馆的发文数量也较为突出,凸显其在学术研究中的实力。

图5 《中国图书馆学报》机构共现图谱

在《大学图书馆学报》中发文数量较多的机构包括北京大学图书馆(77篇)、南京大学信息管理学院(21篇)、北京大学信息管理系(18篇)、上海交通大学图书馆(13篇)、厦门大学图书馆(11篇)、北京师范大学图书馆(9篇)等。与《中国图书馆学报》发文机构的特征有所不同,《大学图书馆学报》的主要发文机构多为高校图书馆(见图6)。高校图书馆除提供馆藏图书阅览服务外,还具有一定的科研职能,因此在图书馆学相关研究中具有一定的专业性和实践性。此外,北京大学图书馆以77篇的发文数量在发文机构排行中遥遥领先,这与北京大学主办单位的身份密切相关。

图6 《大学图书馆学报》机构共现图谱

3 《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》研究热点的分析

期刊的主要主题分布情况、高频关键词分布情况可以在一定程度上反映出期刊关注的热点研究方向。为了解《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》在研究热点上的异同,归纳出近五年图书馆学研究的热点方向,对两种期刊的主要主题分布情况和关键词分布情况展开分析。

3.1 主要主题分布

使用CNKI的可视化分析功能,整理了《中国图书馆学报》近五年刊载文章的主要主题分布表(见表2)。根据该分布表可知,《中国图书馆学报》涉及的主要主题包含以下几个方向:一是图书馆学基础理论的研究,如主题词“图书馆”“图书馆学”以及“图书情报学”。二是图书馆新技术手段的应用研究,涉及大数据平台以及互联网技术在图书馆学中的应用和推广,如主题词“数字人文”“智慧图书馆”“服务平台”等。三是与期刊栏目设置紧密相关的主题方向,如主要主题分布中多次出现涉及栏目设置的“新书推荐”这一主题词。《中国图书馆学报》多次刊载《国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)重点新书推荐》相关文章,向读者推荐学科领域内的新出版书目,助力学术成果的宣传。此外,与图书馆学学科领域内研究方法与研究范式紧密相关的“比较研究”这一主题词也得到了学者们的广泛关注。

表2 《中国图书馆学报》主要主题分布

《大学图书馆学报》的主要主题则分布在以下几个方向:一是以高校为场域展开的针对高校图书馆的相关研究,如主题词“高校图书馆”“大学图书馆”“北京大学图书馆”等。相关研究通过总结高校图书馆建设的现状、主要问题、相关经验提出优化高校图书馆建设的实现路径。这一方向与该期刊的主要定位相互匹配。二是与该期刊栏目设置密切相关的主题词“出版社”“图书出版单位”等,该主题的高频出现源于期刊多次刊载以《国家图书馆出版社(全国百佳图书出版单位)重点图书推荐》为标题的文章。三是与科学技术载体相关的“数字人文”这一主题。此外,“古籍保护”这一主题词也反映了《大学图书馆学报》这一期刊高度关注的研究方向(见表3)。古籍承载了光辉灿烂的中华优秀传统文化,是提振文化自信、建设文化强国的根基[4],得到了党和国家的高度重视。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,要“加强文物科技创新,实施中华文明探源和考古中国工程,开展中华文化资源普查,加强文物和古籍保护研究利用,推进革命文物和红色遗址保护,完善流失文物追索返还制度。”阐明了古籍保护的重要性。在此背景下,古籍保护工作及相关研究得到了学者们的广泛关注。

表3 《大学图书馆学报》主要主题分布

通过对《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》出现的主要主题词进行对比可以发现,涉及新技术手段应用的研究方向和主题多次出现,数字人文及智慧图书馆建设成为图书馆学研究中被广泛关注的话题。数字人文的实质是利用数字的理念和数据分析技术对文本中的相关词及词间关系进行深度揭示,实现超时空、多维度的共现,使人文学者能够突破原有的平面和文本视角看待问题,发现新的研究视角并启迪思维。在数字人文项目的策划、组织、实施过程中,图书馆学对于文献的揭示、标引和对知识组织的认知,起到了非常关键的作用[5]。而智慧图书馆则是将最新科学技术成果与图书馆学相结合的典型案例。智慧图书馆不仅是当前学界和业界追求的一种具体的图书馆形态,从图书馆知识服务的本质上看,智慧图书馆更是一种图书馆需要长期坚守的发展理念,重心应放在如何根据用户需求提供务实的知识服务上面,由此来凝聚和激发智慧[6]。上述研究方向的产生彰显了图书馆学研究的数字化以及信息化趋势,给学者深化相关研究以启发。

3.2 关键词共现分析

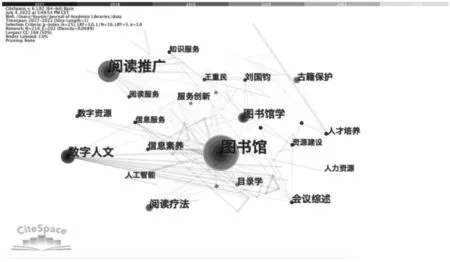

为对中国图书馆学专业期刊当前关注的热点问题进行进一步剖析,在主要主题分布的基础上,使用CiteSpace可视化分析软件分别绘制了近五年《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》的关键词共现图谱(见图7、图8)。

图7 《中国图书馆学报》关键词共现图谱

图8 《大学图书馆学报》关键词共现图谱

由《中国图书馆学报》关键词共现图谱可知,近五年在该期刊出现的高频关键词包括数字人文(23次)、图书馆(14次)、图书馆学(12次)、中国(11次)、关联数据(7次)、数据科学(7次)、阅读推广(6次)、知识组织(5次)等。其中,“图书馆”“图书馆学”和“知识组织”反映了该期刊对图书馆学学科内基础理论和基础研究的关注;与新兴领域和技术紧密相关的“数字人文”“关联数据”“数据科学”等关键词侧重于通过使用大数据等手段实现对图书馆管理和服务的优化,体现了图书馆学学术研究的实践性和时代性;“阅读推广”则体现了图书馆学研究领域内学者对图书馆职能的思考。

对《大学图书馆学报》关键词共现图谱中呈现的信息进行梳理,发现出现频率较高的关键词包括图书馆(48次)、阅读推广(35次)、数字人文(15次)、图书馆学(12次)、阅读疗法(10次)、会议综述(9次)、古籍保护(8次)、信息素养(8次)等。上述关键词反映了近五年该期刊关注的热点研究方向。对上述关键词进行归纳,得到的主要研究方向如下:一是立足于基础理论和基础应用,围绕图书馆及图书馆学展开的研究;二是图书馆学学科领域内的创新呈现,如“信息素养”“数字人文”“阅读疗法”等,体现了对图书馆管理与服务创新的高度重视;三是与党和国家部署、战略密切相关的议题,如“古籍保护”“阅读推广”等。除此之外,该期刊还多次刊载了图书馆学学科领域内学术研讨会的会议综述,通过介绍学术论坛中专家报告和案例交流的主要内容,向期刊读者分享新理念、新成果,进而探索图书馆事业未来发展的新思路。

综合《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》的研究热点可以发现,尽管二者在关注的重点问题上存在一定差别,但同时也具有几个方面的共同之处。一是从理论维度出发,关于图书馆学及相关学科基础理论的研究。图书馆学基础理论是图书馆学各分支学科的共同基础,具有基础性和指导性作用,同时它又横贯、联系并渗透在各分支学科之中,具有横断学科的性质与作用[7]。对基础理论的研究会深刻影响着学科的理论深度与长远发展,因而至关重要。二是侧重于实践维度,对图书馆管理与服务创新的思考。如今信息与知识环境发生深刻的变革,大数据、人工智能、物联网、云计算等新技术日新月异,将数字化时代引向一个新的时代——智慧时代,由此直接影响到了行业环境。在此背景下,如何将现代技术与图书馆相结合得到了学者们的广泛关注。

4 结论与展望

使用CiteSpace和CNKI的数据整合功能,对2017年7月至2022年7月中国图书馆学专业期刊《中国图书馆学报》和《大学图书馆学报》的刊文特征、研究热点展开对比分析,得到以下结论:《大学图书馆学报》的刊文数量高于《中国图书馆学报》,二者均对国家社会科学基金以及国家自然科学基金支持的项目予以更多关注,相关研究机构广泛分布于北京、南京、上海及武汉,知名高校为图书馆学相关研究的开展提供了依托。从二者的发文热点来看,《中国图书馆学报》与《大学图书馆学报》均从理论维度围绕图书馆学的基础理论展开深入探讨,从实践维度将图书馆学与现代技术相结合,思考图书馆管理与服务创新的路径。

基于上述分析,对今后开展图书馆学相关研究提出几点展望。

一是要推动中国图书馆学及其相关研究的世界化转向。在当前研究中,学者多围绕中国本土图书馆建设及图书馆学发展的脉络展开研究,对于中西方对比研究关注有限。西方国家在图书馆学发展及图书馆建设方面有着较长的历史和丰富的经验,应当立足于我国现实国情,着力推动图书馆学理论研究实现从“本土问题意识”到“全球问题意识”的宏大转向,建立跨学科的合作机制、深化创新性的交流理念,并从共同体层面促成理论实用性的回归[8]。

二是要促进中国图书馆学及其相关研究的实践化发展。从实践视角来看,图书馆服务是国家公共文化服务的重要构成部分,因此图书馆的发展与国家公共文化服务的完善密切相关。图书馆学研究必须聚焦国家的文化发展战略和文化发展需求,否则就会偏离正确的发展方向[9]。在开展相关研究的过程中,应面向社会对图书馆的发展需要,从理论上阐述图书馆乃至公共文化服务发展的必要性及发展路径,同时不断汲取实践中的成果,实现理论与实践的同频共振、共同发展。

三是要推进中国图书馆学及其相关研究的创新性融入。当前,社会发展进入数字化时代,科学技术的迅速发展为图书馆的创新发展提供了载体与路径。在既有研究中,学者们立足于最新科学技术手段探讨图书馆管理和服务的优化路径,为图书馆和图书馆学的创新提供了启迪。但与此同时,数字化的融入是否会给图书馆建设带来一定风险,如何有效规避创新发展过程中带来的风险,仍然是学者们在今后的研究中应该关注的问题。