高职院校“三创”教育与专业教育融合发展探析

2023-11-15王禹

收稿日期: 2023-03-22

基金项目: 2021年江苏高校哲学社会科学研究课题“基于三螺旋理论的高职‘三创’教育与专业教育融合路径探究”(2021SJA0697);2022年江苏省高校高质量公共课教学改革研究专项课题“基于三螺旋理论的高职专创融合模式构建及实施途径”(2022JDKT075);2022年度江苏高校“青蓝工程”优秀教学团队资助;2022江苏省职业教育“双师型”名师工作室资助

作者简介: 王禹(1990—),女,助理研究员,硕士,研究方向:教育教学管理。

摘 要: 作为技术技能型人才培养和供给的主体,高职院校应将专创融合作为“三创”(创意、创新、创业)教育教学改革的前进方向,培养学生具有开创精神,引导学生成为创新型的技术技能人才,为国家创新驱动发展战略提供人才保障和智力支持。针对当前高职院校“三创”教育与专业教育融合存在的教育理念落后、师资力量薄弱、教育体系脱节、评价机制欠缺等诸多问题,提出构建高职院校“三创”教育与专业教育融合发展模式:更新“包容开放”的专创融合教育理念;组建“跨界融合”的专创融合师资队伍;打造“教赛研一体、科教创贯通”的专创融合教学体系;引入“创新多元”的专创融合评价机制。

关键词: 专创融合; “三创”教育; 专业教育; 产教融合; 高职院校

中图分类号: G712 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2023)06-0062-07

党的十九届六中全會指出,“创新是一个国家、一个民族发展进步的不竭动力。越是伟大的事业,越充满艰难险阻,越需要艰苦奋斗,越需要开拓创新。”全球正在经历本世纪最大的变革。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,新一轮科技革命和产业变革加速推进,带来了新的经济、新的业态、新的模式,培养一批高素质、技术型、多样化的创意、创新、创业(以下简称“三创”)人才已经是时代发展的必然趋势[1]。

纵观国内研究,很多学者在“三创”教育方面都进行了积极的探索,总结了很多新颖的模式。李双寿等人[2]基于OBE教育理念,构建了“三位一体、三创融合”的高校创新创业训练体系;张燕丽[3]提出“三创”视角下产教融合人才培养模式改革的措施与机制;殷桥等人[4]针对当前高职院校“三创”课程还存在的课程目标认识不到位、课程针对性不强、专创融合度不足、实践课程设置较少等问题,探索构建科学合理的“三创”课程体系以期实现高职院校人才培养的内涵式发展;林俊韬[5]从转变“三创”教育思维与结构、加强师资队伍建设、完善制度建设等方面提出了高校提升“三创”教育的路径与对策。王波等人[6]在分析了制约高职院校专创融合主要问题的基础上,从设置课程体系、强化师资团队、搭建实践平台等角度阐述了有效融合路径;吴娜[7]分析了提升高职学生“三创”素质遇到的问题,并从注重更新教育理念、注重优化专业结构、合理设计课程内容、注重完善课程教学模式、打造“双师型”教师队伍等几个方面,深入探讨提升高职学生“三创”素质的具体策略。纵观国外研究,许多西方国家都在进行创新创业教育,比如60年前美国就开始了由政府、学校、社会三方面组织创新创业教育,从小学到大学都有完善的教育体制,而现在它也被列入了全民教育之中。英国、德国等国家虽然也有完善的创新创业教育课程,但大多是在传统的教育领域围绕着创新和创业进行,很少将创意、创新与创业结合在一起。

综上所述,从知识建构的角度看,“三创”教育是一种潜移默化的种子教育,应贯穿于人才培养的全过程。高职院校作为人才培养的重要机构,作为高素质技术技能型人才供给的主体,在注重专业教育的同时还应积极开展“三创”教育,培养学生的开创精神,引导其成为创新型的技术技能人才。这不仅是为国家创新驱动发展战略提供人才支持和智力保障,同时契合了突出能力培养、完善个人素质、实现自我价值的教育本质。而在高职院校高质量发展的步伐中,如何将“三创”和专业的教学相结合,构建出一种更加合理的人才培养模式,是迫切需要探索和解决的问题。

一、高职院校“三创”教育与专业教育融合的内涵

不同于本科院校专业教育具有浓厚的学科属性,高职院校专业教育是在社会分工基础上发展而来的一种基于行业或岗位的门类教育,其人才培养目标是为行业或岗位培养高素质的技术技能人才。高职院校“三创”教育的本质是以学校为依托,为学生提供一种基于当代社会各方面发展需要的优质拓展教育,培养学生的创新意识、创新精神、创业能力,以适应未来的职业发展。

从两者融合的内涵上来看:高职院校专业教育和“三创”教育是两种不同的教育类型,它们在教育目的、教育手段和实施形式等方面存在差异。尽管它们有各自的边界,但是在某种程度上,也有一定的交集和共同要素,存在相互依存性。在专业教育的过程中,“三创”教育本身所包含的勇于创新、积极探索、敢于冒险等精神特质,可以引导学生把自己所学的专业理论应用到实践活动中去;在“三创”教育的过程中,如果缺少特定的专业基础支持,“三创”教育则会成为无源之水,无法得到学生的普遍认可,难以吸引他们主动参与。总的来说,专业教育与“三创”教育贯穿于高职教育教学的各个环节,二者既相互区别又彼此联系,形成的系统兼具封闭与开放的双重特性,能够在需要的时候产生适应性[8]。

二、高职院校“三创”教育与专业教育融合的重要意义

(一)“三创”教育与专业教育融合发展,能更好地体现立德树人的根本任务

2018年,习近平总书记在全国教育大会上,系统总结了推进我国教育改革发展的“九个坚持”,深刻回答了培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题,也明确回答了新时代对教育工作的新需求[9]。高校既承载着传播知识、传播思想、传播真理的功能,更肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的责任,必须坚持立德树人的基本使命,培育一批支持中国共产党和中国特色社会主义制度,并愿意为中国特色社会主义事业而努力的优秀青年。立德树人是一项包括外部环境、内部文化在内的多维立体交互的系统工程,素质教育是基础,专业建设是载体。“三创”教育与专业教育融合发展,有利于增强学生创新创业的使命感和责任感,有利于激发学生的创新创业激情,有利于引导学生树立正确的就业观和人生观,有利于帮助学生完善知识结构、提升综合素质,也有利于帮助学生提高就业竞争力和社会适应力。同时,“三创”教育与专业教育融合发展,还能促使学生创新创业能力得到更大幅度的提升,为国家培养出一大批高素质技能人才。“三创”教育与专业课程融合发展能够更好地体现立德树人的根本任务,是高职院校推进素质教育的有效举措。

(二)“三创”教育与专业教育融合发展,能更好地体现职业教育人才培养目标

2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中有关职业教育人才的培养目标有最新的表述:职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责[10]。目前,高职教育人才培养的定位是能动态满足行业、市场、企业需求的“信念坚、道德高、素质全、文化深、技能精、创业强”的高素质技术技能人才。强化技术技能的职业教育作为人才培养的一种类型教育,往往会将学生的发展局限于技术领域。然而,据中国教育研究院、新锦成研究院等机构的调查结果,大多数的高职学生毕业后的职业与所学专业的关系并不密切。援引新锦成研究院调查数据,2020届高职学生毕业半年后的工作与专业相关度为67.6%,与2019届(67.8%)基本持平。大量学生毕业后进入新领域、新岗位,较难适应和满足企业的要求。缺乏实践经历和工作经验成为高职学生的“软肋”,增加其找到专业对口工作的难度。“三创”教育是在培养学生的创新意识和创新精神,在提高学生创新创业能力的基础上,进一步提高学生发散思维能力、观察和判断能力,帮助学生跨专业择业后快速适应岗位,塑造更大的、更开放的成长空间。因此“三创”教育与专业教育融合发展,不仅使创新创业教育有生根发芽的肥沃土壤,还能使专业教育焕发出新的生命力,更好地体现出职业教育人才培养目标。

(三)“三创”教育与專业教育融合发展,能更好地体现专业教育的实际应用价值

由于传统的职业教育将专业知识局限于固定的课程,限制了学生对交叉知识的运用,造成了学生“强基础、善应试、怕动手、不创新”的学习状况。长期如此,不仅会使学生的学习生命周期变得更短,而且会对其终身学习能力的培养产生不利的影响。在新经济的大浪潮中,人类的生存、生产、组织形式正在经历着深刻的变革。原有的知识传递方式、学习方式、技能培养也随之转变成以强化问题解决能力为目标的多学科交叉融合型线上线下混合式教学模式。无论是传统的专业教育还是新时代衍生出来的“三创”教育,其功能都是“知识的传送”,注重实践的“三创”教育是与学科专业教育存在紧密联系的新型教育模式。两者融合发展,既可以充分体现特殊性,又可以兼顾职业教育的整体性和创造性,还可以在人才培养、课程设置和实践平台上实现两者的适应性整合。在传授学生专业知识、培养专门人才的同时可以通过团队项目和任务,激活师生对课堂教与学的内生动力,解决目前专业教学中内容枯燥、形式单调的问题,有效提高学生分析问题、解决问题和开拓创新的能力,启发学生通过对课本和老师所传授的知识进行再认识、再发现、再改造,使获得的间接经验转化为自身的直接经验,并在其他领域应用与创造价值。“三创”教育和专业教育的双向良性交互作用可以增强学校与企业之间的联系,促使学生把所学到的知识运用到实际工作中去。将知识生产与知识创新紧密结合,提升专业教育的聚焦度,是新时期高职教育内涵化、高质量发展的新需求,能够更好地体现专业教育的实际应用价值。

三、高职院校“三创”教育与专业教育融合存在的问题

(一)专创融合教育理念落后

专创融合有不同的类型,从时间进程上来看,需经历不同的阶段。第一种类型可以定义为创业知识模块的植入,就是在专业课程教学中植入创新创业的内容模块;第二种类型可以定义为创业项目的植入,就是引导学生应用专业知识来创业;第三种类型可以定义为创业教学方法的融入,就是应用创新创业的教学模式和教学工具来重塑课堂;第四种类型可以定义为创业方法论的融入,就是应用创新创业工具来教授专业知识。但是从当下的教学情况来看,专创融合还存在理念和现实的差距。一方面,许多高职院校在人才培养中注重提升学生的专业技能和实践能力,缺少对学生“三创”意识、“三创”方法、岗位创新能力的引导和培养,造成人才培养与国家创新驱动产业发展战略、跨区域协同创新模式、产业转型升级下的社会需求相脱节。另一方面,部分高校在国家三令五申下已经开始认识到“三创”教育的重要性,并开设了一些创新创业课程和专题学习,但课程设置相对独立,与专业关联性差,注重理论教育,缺乏与专业相结合的创新创业训练,教育的理念、模式、内容等并没有大的改变。同时,在实际的课堂授课过程中,部分老师对“三创”教育还不够重视,没有营造一个比较宽松的学习环境,不善于培养和激发学生的主观能动性,始终未能将课堂从“以教师为中心”转变成“以学生为中心”。长期来看,会造成学生的课堂参与度降低,进而产生学习的依赖性,不能独立地进行学习,从而影响其创新意识和能力的养成。因此,确立专创融合的价值观,不断地进行人才培养、教学、管理等方面的改革,才能真正满足专创融合的内在需求。

(二)专创融合师资力量薄弱

在实施教育教学时,影响教学效果的因素很多,但最重要的是教师的教学能力。当前,大部分高职院校还没有形成一支稳固的专创融合型教师队伍。专任教师虽然具有丰富的理论知识和扎实的科研功底,但是他们将更多的精力放在课堂中的理论讲授上,对“三创”的理解还不够深刻,对提高自己综合能力的意愿还不够强烈,缺乏相应的创业工作管理方法和真实的创业案例,无法及时、高效地指导学生参加创业项目,并进行创业资源的整合。大部分院校的“三创”教师主要是负责大学生就业的管理人员,或者是经过短期训练的辅导员等。这些教师虽然具有一些人文科学方面的知识,但是在专业知识方面,以及创业方面的经验都很欠缺。教师知识水平和工作经验也难以应对当前的课程改革,存在着教学片面性、忽视培养学生的创业精神和职业素养、项目转化率和孵化率较低等问题。针对目前专职教师缺乏实践创新能力的现状,部分高职院校会从校外企业聘请行业导师来充当外援,指导学生开展“三创”活动,这种虽有一时的效果,但由于学校和企业本质上的差异,在实现创新创业教育可持续发展方面仍存在困难。因此,要做到专创融合,必须有一支专业背景多样、科研基础扎实、实践能力突出的复合型与创新型师资队伍。

(三)专创融合教育体系脱节

现今,高职院校专业教育与“三创”教育融合存在的困境大多表现为教育体系的脱节。脱离产业动态办学的内循环状态、各部门间的阻隔、学科专业间的利益分割、课程体系的封闭设计、教师权威式控制等造成专业教育与“三创”教育各自发展,进一步造成资源浪费、效率低下。很多高职院校只是零星开设一些诸如全校性“创业基础”必修课或创业进阶选修课等与创新创业相关的课程,以及简单地举办创新创业竞赛等,没有考虑各专业类型以及各年级学生的多层次和多样性的需要,不能充分激发学生的创新创业热情。部分高职院校则成立专门的创新创业学院或者创新班,带着一小部分对创业充满热情的同学参与“挑战杯”“互联网+”等比赛或企业实践锻炼,以期实现“以赛促教”的目的,但其受众范围很小,没有与专业教育体系相融合,人才培养仍通过传统的专业课和公共课来进行。总的看来,“三创”教育未能全过程全方位多角度地融入人才培养、专业建设、教学设计等环节。“三创”教育的教学内容设置浅显、分散,缺乏针对性、缺乏专业深度、缺乏对相关前沿技术和方法的应用。“三创”教育与大学生的创业现实需要之间存在着很大的差距,与创业知识缺乏密切的关联,学生被动地接受“三创”教育,普遍缺乏创新意识、创新思维、创新能力。“三创”教育难以实现产业升级转型下培养所需要的高素质、多样化、创新型技术技能人才的目标。

(四)专创融合评价机制欠缺

教育评估是关系到高职院校发展的一个重要因素,它决定了学校的发展走向。科学合理的考核评价体系能够有效激发学生创新创业的能动性和积极性,而不合理的考核评价体系则会对学生创新创业能力与专业能力的培养产生负面影响。构建具有科学性、专业性、客观性的人才培养质量评估方案,是高职院校持续推进专创融合教育的有效保证。当前专创融合考核评价普遍存在以下问题:一是从评价指标来看,专创融合教育中仍然以传统的试卷来考查学生的学习效果,缺乏描述性的评价。二是从评价方式来看,专创融合教育不注重多维度多样化的考核方式,仅仅局限于期末成绩这种简单的评价方式,而忽视了学生课堂参与度与平时作业、测试、项目、任务完成情况等过程性评价,缺少以学生自评、同学互评和教师评价相结合的考评方式,考核内容也缺少挑战性,难以启迪学生的创新思维。三是从评价的内容来看,专创融合要求对学生综合能力进行考核评价,但在实际操作中,一些高校并未从多个维度考核学生的综合能力,考核方式比较单一,未能将世界技能大赛、“互联网+”大赛、职业技能大赛、“三创”竞赛、专业实践、科研创新等方面的评价科学准确地与专业评价进行充分融合,难以培养学生解决实际问题的能力。四是从评价过程来看,目前尚未构建完善的专创融合考评体系。由于评价内容比较宽泛,标准很难实现一致,同时还存在着指标量化等问题,部分高职院校在对专创融合实践效果进行评价时,存在着重形式、走过场等问题,对实际工作的指导作用不大。

四、高职院校“三创”教育与专业教育融合发展模式构建

(一)教育理念:从“固步自封”向“包容开放”转变

高职院校要想培养能为地方区域社会经济服务的具有创新创业精神和能力的技术技能型人才,需要从“三创”教育和专业教育都是独立的教育方式这一封闭的教育理念中走出来,要适应知识经济时代对创新人才的需求,进行专创融合教育“三教”改革,并以此为突破口,推动跨专业的多类型专创融合与产教融合。从宏观层面看,要完善高职院校办学理念、模式、教学、科研、文化等多个层面的体制机制建设,形成“产学研创用”的良性循环;从中观层面看,要促进高职院校教学资源整合、校企多方合作、人才培养制度和教师队伍建设的优化和完善,为专创融合教学模式的实现创造有利的环境。从微观层面看,要在教学情境、教学流程、教学平台、教学方法、教学考核等方面进行变革,为高校实施专创融合教学模式打牢根基。

聚焦课程教学实施,教师们更需要更新专创融合教育理念。从底层逻辑来看,专创融合的终极目的是以专业课程为手段培养学生面对不确定性去进行创新创造的创业思维与创业能力。这就需要把创业思维融入专业课程教学设计,从以教师为中心的单项教学转型为教师与学生共创的课堂模式,让学生在课堂上行动与互动起来。从中层模式来看,专创融合的教学模式是将教师从以讲授为中心转型为以引导为中心,教师从专家(内容输出)转型为学习的引导者(过程领导),学生从“听—听—听”转型为“行动—反思—提升”。从外层方法来看,专创融合式教学中的每个步骤都需要具体的引导工具,也就是教学方法,这些教学方法都带着创业的思维与引导的模式。由此看来,教师如果不改变底层的教学思维,就不能实现真正的专创融合,教师如果不能从以教为中心转型为以引导为中心,也就不能真正实现专创融合。专创融合不是改变教学内容,而是改变“如何教”,学生在改变“如何学”的过程中,通过持续行动与互动,就已经在提升创业思维与创业能力了。

(二)师资队伍:从“专业藩篱”向“跨界融合”转变

优秀的师资队伍是培养高素质创新型技术技能人才的前提与保障,打造高质量、内生性的专创融合教育师资队伍是提升教学实效的重要因素。我国的“三创”教师团队的发展与实践活动是密不可分的。然而,当前具有专创综合素质的人才还很少,大部分教师团队都属于“大杂烩”“混合式”“专兼结合”等层次。为此,高职院校必须重新定位,推动由“专业藩篱”走向“跨界融合”的专创融合型师资队伍建设。

学校应营造专创教师成长发展的政策环境,制定出台诸如《深化创新创业教育改革五年规划》《创业导师管理与激励办法》等支持保障文件,在每年的考评和职称评审中,要逐渐增加专创融合教学任务与教学成果的比重,通过对教师的鼓励和指导让他们能够投入更多的精力将教学与实践有机结合。学校在具备条件的情况下,还可以对所有教师进行专创融合教育理念的宣傳以及专创融合教学方法的培训,调动大家的主观能动性,深入挖掘专业知识图谱中的“三创”元素,将其润物细无声地融入课堂教学。此外,学校还应加强与政府、各类行业协会、企业的紧密合作,结合专业实际邀请创新创业领域专家、行业企业负责人、项目经理、校内专业教师等角色共同组建校内外混编师资团队,优化师资结构。针对“创新创业教育”“专创融合”“创新创业大赛”等不定期地组织“竞赛辅导”“经验分享”“导师培训”等活动。通过专题培训、案例分析、交流讨论等方式,指导教师能更好地把自己所擅长的专业知识融入创新创业教学,提高教学效果,提高“三创”教师的创新素养和综合素质。

(三)教学体系:从“零散孤立”向“系统完备”转变

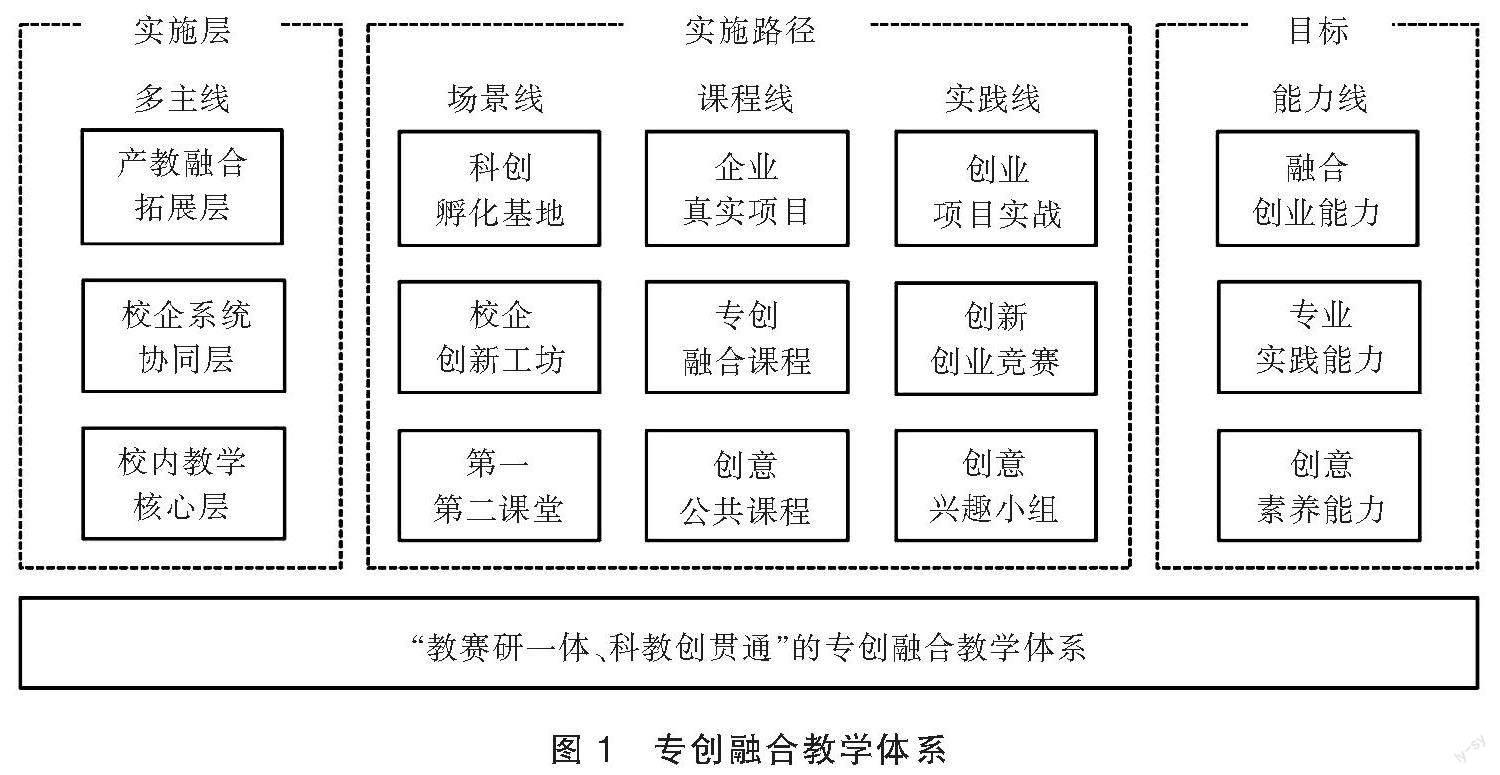

高职院校需结合职业教育特点紧紧围绕创新驱动发展战略,以“资源共享、互利共生”为出发点,让政府、企业、学校各主体充分参与其中,依托政、校、企三主体合力建设产教融合集成平台,整合资源,成立专创融合教育共建共管委员会,形成教育合力。以校内教學核心层、校企系统协同层、产教融合拓展层作为教育实施层;融合第一与第二课堂、校企创新工坊、科创孵化基地等场景;以包含创意公共课程、专创融合课程、企业真实项目的课程线以及包含创意兴趣小组、创新创业竞赛、创业项目实战在内的实践线为路径;以实现创意素养能力、专业实践能力、融合创业能力的递进提升为目标,形成“教赛研一体、科教创贯通”的专创融合教学体系(详见图1)。

具体建设举措包括:

1. 建设复合型专创融合课程体系。课程体系是人才培养的基石。高职院校需集中资源,以国家级、省级在线精品资源库建设为依托,以互联网思维为驱动,将启发性、流程性、综合性知识与案例融入课程,将知识学习、技能训练和创新教育结合起来,构建面向职业院校、行业企业、社会学习者的分层次结构化专创课程体系。在课程建设中,要对接区域经济发展所需要的战略性新兴产业,邀请多元主体共同开发专创融合课程、教材以及教学资源,不再“闭门造车”。在开设的“创新思维”“创业基础”等公共必修课中融入专业元素进行二次开发;在专业核心课程中增加创意创新创业模块,引入可实现交互式体验的典型场景,通过大量的实例和有趣的交互体验,展现创意的流程,激发创意的思考。

2. 打造立体化专创融合培育平台。实践强化是关键要素。高职教育最突出的特征就是注重实践性和实用性,这也是塑造人才的关键。高职院校要将“三创”教育思想、理论教学与实践教学有机结合,搭建全方位交互式专创培育平台,促进和指导学生在“学中做”“做中学”,在真实的氛围和活动中提升创业能力。高校可以通过创建文化创意产品创客中心,提供产品创意与设计服务,建立可持续迭代、运营的智慧资产库;创建智能软硬件产品创客中心,形成符合工业规范的集成产品开发流程,提供智能软硬件设计、初制、检测服务;打造项目遴选交流平台,与国家或省市工信、科技部门合作,举办创新创业赛会与创客训练营,吸引一批优秀项目进行培育孵化;打造创业项目孵化平台,扩建学校创意创业园,重点支持一批科研平台建设平台型众创空间,打造技术技能人才创业园,为创业学生提供供应链服务。此外,还可以通过建设专创云平台,为学生提供线上线下一体化全要素服务。

3. 深化进阶式专创融合模式改革。深化启蒙教育改革,重在面向全体学生培养其创业意识和创业精神,重点扶持建设一批创新社团,举办技能大比武、创客街、金点子大赛、课程“三创”作品大赛、新生创客体验月等校园活动,形成“月月有主题,周周有活动,人人有项目”的“三创”文化氛围。深化专门教育改革,重在面向有创业兴趣的学生传授通识性创业知识和技能,重点遴选优秀创新型项目化课程和创客型项目化课程,给予改造升级资助,开发兼具学校教育和企业培训功能的项目化课程。深化专业教育改革,重在面向专业知识丰富且有创业意愿的学生进行专门化的创业知识传授和创业技能培训,创新采用“原招生专业+创业班”的复合模式,联合合作企业共建集实训教学、创新研发、创业孵化于一体的跨界学习中心,引导学生打破产业边界开展创业;深化实战训练改革,重在面向已经完成企业工商注册的学生提供全程指导,重点实施“三创”综合配套改革与发展保障工程、“三创”师资团队培育工程,提升学生团队市场开拓能力,构建“创教、创孵、创赛、创展、创投”协同发展的创新创业生态系统。

(四)评价机制:从“传统单一”向“创新多元”转变

在引入“三创”教育对人才培养方案以及专业课程体系进行重构融合的同时,也需要对原来的评价体系做出相应的调整,从而实现通过评价机制和相关考核内容,全面提升学生创意素养能力、专业实践能力以及创业能力。倡导多元评价,包括主体多元化、内容多维化、手段多样化。评价主体由高职院校、行业组织和企业单位组成,分别从专业知识、人才综合素质、人才专业能力方面开展评价工作。评价内容和评价手段主要从专创融合教育理论部分和实践部分两方面来进行讨论。

对专创融合教育理论部分可采用专业教学评价方式,重点突出专创融合教与学评价。采取教师评价、学生自评与互评相结合手段,重点考核学生在课堂的参与度,如课堂互动、课堂表现、协作学习、完成作业或小组任务情况等方面,缩小期末一次性静态考核的影响,增加平时考核比例,加强过程性考核与评价,在突出专业授课内容和“三创”授课内容等显性考核指标的同时,增加创新意识、创新精神、创业能力等隐性考核指标。基于过程评价的课程考核模式将多次数、多形式的考核方式贯穿于课程教学的整个过程,更加强调对学生的学习态度、学习能力与学习效果进行有效考核,有利于“教—考—学”的有机衔接。

对于专创融合教育实践部分可采用互动、跟踪的方法进行考核,以成果质量和数量为重要指标,以专创融合的综合性考核为主要内容。以项目为载体,围绕“三创”教育教改课题,推进创新创业教育示范专业、协同育人平台的申报工作。逐步突破各科老师“各自为政”的状况,形成由专业教师、“三创”教师、校内辅导员、校外企业导师等构成的多元化教学队伍。通过实施专创融合教育工程,推进不同类型的师资队伍的整合。通过运用现代信息技术,积极引入大学慕课、在线开放课程、翻转课堂等多种方式丰富实践教学。此外,本着尊重学生个性发展,拓展其专业知识面的原则,要引导大学生参与第二课堂,并在专业学习过程中对知识进行创新性的转化,突破传统的学习时间、空间、内容以及专业限制,帮助其在原有的知识、能力和素质基础上得到充分、协调发展,为他们将来的就业创业提供更多机会。学校还可以在原有学分制的基础上,实施学分银行制度。学生利用课余时间参加校内外各类创意创新创业实践活动,积累专业人才培养方案以外的奖励学分,经认定后存入学生学分银行,并按照要求用于兑换部分课程环节学分。这种全面立体的考核方式能够检验学生对现实问题的分析解决能力,并使他们在实践中不断提升自己的融合创新能力。

五、结束语

职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。在创新驱动发展战略背景下,推进专创融合是职业教育改革的必然趋势,也是一种有效的人才培养方式。因此,高职院校必须开展大量的教育实践活动,在此之中不断探索专创融合的有效途径,才能更好地塑造出能动态满足行业、市场、企业需求的“信念堅、道德高、素质全、文化深、技能精、创业强”的高素质技术技能人才,进而服务于国家和区域经济的发展。

参考文献:

[1] 陈文兴. 高校“三创”人才培养体系的构建与实践[J]. 中国大学教学,2022(3):17-24,2.

[2] 李双寿,李乐飞,孙宏斌,等. “三位一体、三创融合”的高校创新创业训练体系构建[J]. 清华大学教育研究,2017(2):111-116.

[3] 张燕丽. “三创”视角下的产教融合人才培养模式研究与实践:以动漫专业为例[J]. 南方职业教育学刊,2019(6):13-20.

[4] 殷桥,孙晓红. 新业态下高职院校“三创”课程体系构建研究[J]. 汉字文化,2020(S2):32-34.

[5] 林俊韬. 新时代背景下高校“三创”教育提升路径与对策:以闽江学院为例[J]. 淮南职业技术学院学报,2021(1):93-94.

[6] 王波,张崎静,方学良,等. 高职创新创业教育与专业教育深度融合的路径[J]. 宁波职业技术学院学报,2021(6):15-18,35.

[7] 吴娜. 基于人才培养的高职大学生“三创”素质提升研究[J]. 成才之路,2022(19):1-4.

[8] 刘文杰. 高校“专创融合”何以可能:基于二者本质特点与关系的分析[J]. 复旦教育论坛,2022(4):67-73.

[9] 唐景莉. 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述[J]. 中国高等教育,2019(Z3):1.

[10] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2021(30):41-45.

On the Integration and Development of “San Chuang” Education and Professional Education in Higher Vocational Colleges

WANG Yu

(NanJing Polytechnic Institute, Nanjing 210048, China)

Abstract: Higher vocational colleges, as the main body of training and supplying technical and skilled talents, should take integration of expertise and innovation as the direction of “San Chuang” (creativity, innovation, entrepreneurship) education and teaching reform, cultivate students’ pioneering spirit, guide them to become innovative technical talents, and provide talent guarantee and intellectual support for the national innovation-driven development strategy. In allusion to various problems in the integration of “San Chuang” education and professional education, such as backward educational concept, weak teaching resources, disconnected education system, and lack of evaluation mechanism, this paper proposes to construct the integrated development mode of “San Chuang” education and professional education in higher vocational colleges: renewing the ‘inclusive and open’ educational concept of expertise and innovation integration, establishing a specialized and innovative teaching team for“cross-border integration”; setting up a teaching system of expertise and innovation integration with teaching, competition, research, science, and education innovation connected; introducing an evaluation mechanism for the integration of expertise and innovation based on “innovative diversity”.

Keywords: integration of expertise and innovation; “San Chuang” education; professional education; integration of production and education; higher vocational colleges

(责任编辑:姜聪瑞)