城市森林结构与削减空气中PM2.5 和PM10 的耦合关系

——以北京市海淀区中关村森林公园为例

2023-11-11徐程扬

樊 艺,徐程扬

(北京林业大学 城市林业研究中心/森林培育与保护教育部重点实验室/干旱半干旱地区森林培育和生态系统研究国家林业和草原局重点实验室,北京 100083)

空气颗粒物是影响我国大多数城市空气质量的重要因素。绿地和城市林业作为城市基础设施的主要生物组成部分,有助于缓解和沉积外源性空气颗粒物,在整体影响空气质量方面发挥关键作用[1]。通过增加10%的城市街区中的植被覆盖率,可达到降低城区7.58%的PM2.5浓度及13.83%的PM10浓度作用,确认证实植被绿地能显著减少颗粒污染物[2]。与无林地相比,规划良好的城市森林不仅利用其茂密的树冠和复合结构降低风速,而且还可以拦截因风而返回空气中的灰尘[3]。目前开展了大量相关研究,主要研究的是不同森林或植被类型间可吸入颗粒物浓度动态[4]、滞留量以及削减强度[5]等,在结构上主要研究了LAI、郁闭度、森林斑块大小[6]、叶倾角、天空开度等与可吸入颗粒物浓度的关系,并且有学者指出了随着冠层密度的增加,天空开度的减小,城市森林中PM2.5的质量浓度增加,但与MTA的改变没有关系[6]。因而改善树木空间布局[7],合理规划植物配置模式[8],对空气颗粒物的削减起到关键作用,因此,对气体污染物、颗粒物和气溶胶的拦截更加有效。但是,都对城市森林结构缺乏系统研究。

城市森林本身复杂结构的林冠,对清除颗粒物扮演着重要角色[9]。因而研究森林植被与空气颗粒物之间的关系已成为国内外学者的重点方向。城市森林通过捕获空气中的PM2.5来提高空气质量,对于不同森林类型对空气颗粒物的捕获效果差异很大[10],复合配置模式的大气颗粒物浓度稳定性高于单一配置模式[11]。除了森林类型影响颗粒物的浓度外,树冠的形态也会对其局部的分布产生一定的影响。在垂直尺度上,发现在森林公园内的PM2.5、PM10浓度随高度的升高而下降了20~30%[12]。对于复杂结构来说,植物群落的PM含量与其成分及地理位置有关。现有科学研究证实了胸径(DBH)、叶面积指数(LAI)、冠层面积(CA)、坡度(S)、距污染源的距离(DPO)和距公园边缘的距离(DP)这6 个因素对大气颗粒物浓度的降低有明显的影响[13]。

城市森林对于空气颗粒物会受到诸多影响因子的作用,不仅包括森林植被类型,树高,冠幅,枝下高,叶面积指数,枝叶密度,叶倾角等内部因子,而且包括温度、相对湿度、风速、降水量等外部因子[14]。但是众多研究中对于森林树冠的拦截作用却难以厘清,研究较少,由于冠层结构对林内微气候环境产生影响,导致颗粒物的浓度变化。在不同林分密度、不同结构的森林中颗粒物浓度是否受到多种因素的影响?哪些结构指标是影响颗粒物浓度的主要成分?

基于此,本实验选取具有高科技产业特点的中关村科学城海淀园中的中关村森林公园为实验对象,测量森林的冠层结构指数为调查指标,选取典型样地连续的监测实验,进一步评估分析不同森林冠层结构下空气颗粒物浓度的影响因素,综合评定哪种因素能更好地调节空气颗粒物浓度,以期为进一步量化分析不同森林冠层结构下空气颗粒物的削减效应提供参考依据。

1 研究区的位置及植被概况

1.1 研究区概况

本研究在北京市海淀区中关村森林公园中开展,属于景观生态林城市森林,坐落于北京市海淀区唐家岭,中关村科学城海淀园的核心地带,占地5 100 hm2(图1),是海淀区2013 年平原地区造林工程的重点建设项目,中关村森林公园总体上以营造近自然林为目标,公园内的70%以上为森林面积,并且种植大规格、抗性强、易成活的针阔叶乡土树种,来构建近自然森林生态系统。

图1 研究样地位置Fig.1 Location of thesamplied plots

1.2 样地概况

中关村森林公园距市中心26 km 处,为郊区公园,样地设置的取样地点距离公路较远,周边行人少,交通流量少,不受机动车排放和人为因素活动的影响,降低外来因素的干扰。样地内在植物配置上主要以针阔混交、乔灌草结合,乔木主要为油松(Pinus tabuliformisCarr.)、 绒毛白蜡(Fraxinus velutinaTorr)、银杏(Ginkgo bilobaL.)、毛白杨(Populus tomentosaCarr.)、刺槐(Robinia pseudoacaciaL.)、栾树(Koelreuteria paniculataLaxm.)等北京市乡土树种。

2 研究方法

2.1 样地设置与调查

根据样地面积采取网格式设点方式来设置样地进行林分调查和颗粒物干沉降作用连续动态试验观测,样方选择按照郁闭度高、中、低3 种结构水平分为3 类(表1),每一类型设置3 个样地,并按照样地林分30 m 外没有其它树木干扰的公园裸地处作为对照点[15],观测样地尽量避开路边以及水面,以减少空气湍流对测量数据的干扰,总共选取10 块样地,各样地面积均为20 m×20 m。

表1 不同林分密度划分表Table 1 Division table of different stand densities

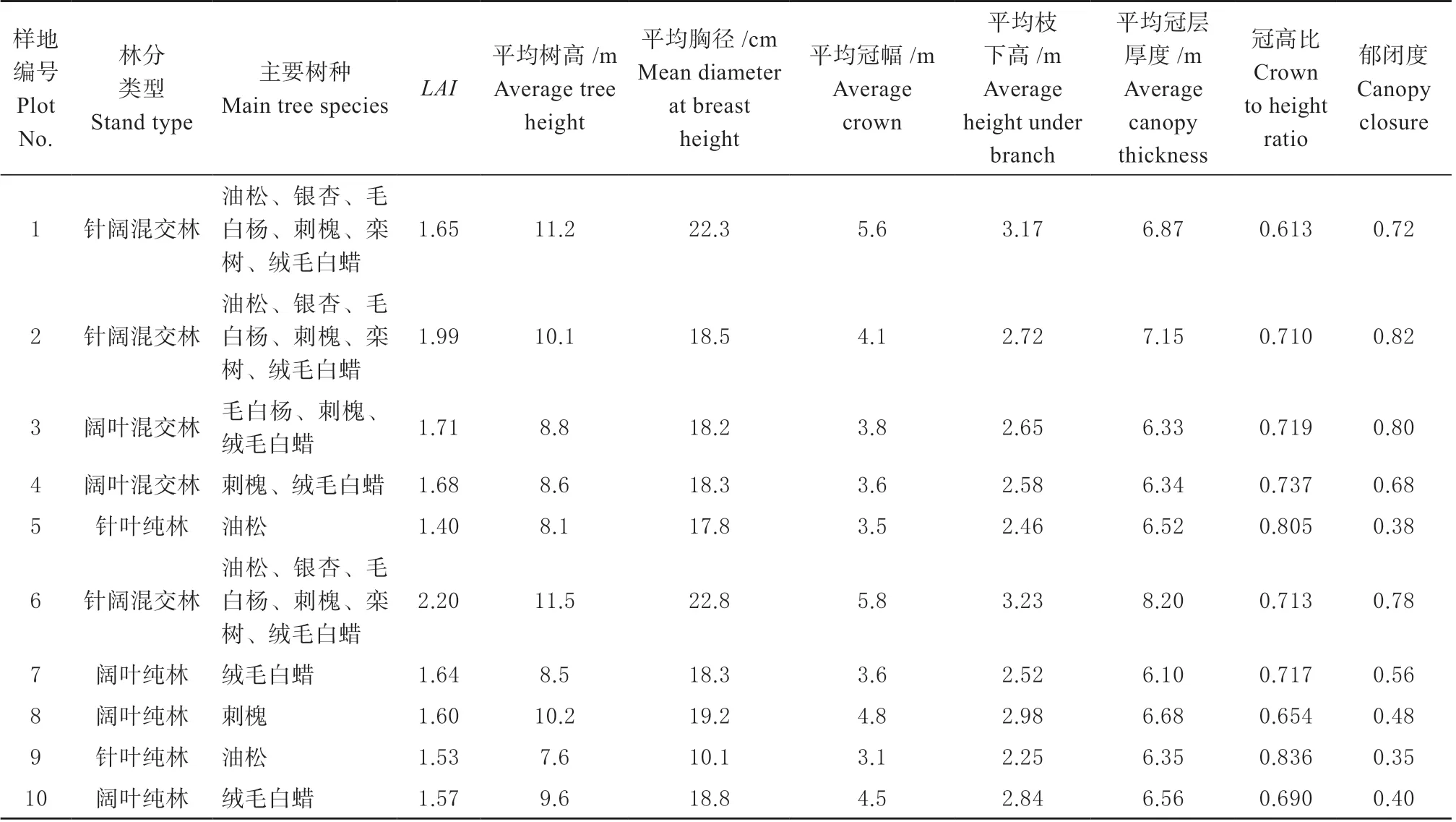

对每个样地进行每木检尺,主要调查内容包括:样地的冠层结构指数,记录其主要树种、树高、枝下高、冠幅、胸径、叶面积指数和郁闭度等基本结构特征(表2)。

表2 样地林分结构类型等基本情况Table 2 Basic information such as stand structure types of the sample plots

2.2 林分结构指标的确定

参照前人使用的城市森林结构指标[16-18],采用对空气颗粒物沉降和水平扩散2 个途径发生作用的水平结构和垂直结构因子(表3)。理论上,树高代表植被在近地面影响小气候变化的垂直空间范围;胸径与冠幅同样代表树木个体大小,通过树冠大小影响植被水平空间覆盖程度,进而可能对林内小气候有一定的影响;平均枝下高(HCB)指林分平均活枝下高,表示树冠下的垂直空间大小,通过林内能量的水平交换对可吸入颗粒物水平运动有一定的影响;冠高比(RCT)指冠层厚度与树高之比,表示树冠与树高的比例关系,在一定程度上与冠层厚度对可吸入颗粒物运动有同样的作用;冠层厚度(CTH)指从林木生长树枝的位置开始到树顶的距离,表示冠层在垂直空间上的分布状况,对可吸入颗粒物垂直运动有一定的阻碍作用;叶面积指数(LAI)即为林分叶面积与树冠投影面积之比,它包含了树冠空间分布的水平和垂直2 种因素的作用,代表冠层对可吸入颗粒物垂直方向运动的综合影响能力;郁闭度是林分树冠覆盖程度,代表树冠的水平分布程度,表征冠层对可吸入颗粒物垂直方向运动的影响能力。

表3 不同密度城市森林林分结构的方差分析Table 3 ANOWA on structures of urban forests with different stand densities

经过差异显著性分析,不同结构林分间的多数冠层结构指标具有显著或极显著差异(表3),证明在所选样地中开展可吸入颗粒物消减研究是可行的。LAI采用LAI-2200C 冠层分析仪直接测定;林分郁闭度采用样地对角线一步一抬头法调查。

试验观测数据根据每月的天气状况选择晴朗且风速小于3 级的研究时间段使用手持气象仪kestrel4000 进行观测记录,包括样地内外的温度、相对湿度和风速等气象因素。在各水平方向上,从林地中心到林缘,每隔5 m 设1 个观测点,样地林外的20 m 处公园裸地作为对照点,各观测点的高度为1.5 m 处,各观测点重复测定3 次,每次观测为30 min。观测前的1 d 均为降雨天或大风天气,避免前期的颗粒物在林中大量积累的干扰。

采用Duetmate 手持式颗粒物浓度检测仪持续监测各样地内的颗粒物浓度,将样地分割成5 m×5 m 的小样方,每个样方的中心点作为观测点,样地的东南、东北、西南、西北设置4 个观测点,样地林外的20 m 处公园裸地作为对照点同样设置相同仪器。本文分析选取2021 年6 月至11 月的观测数据进行分析,持续观测时间选择上午(7:00-9:00),中午(12:00-14:00)和晚上(16:00-18:00)3 个重要时间段,每天浓度取3 个时间段的平均值,每次每种林分内测定20 min。

2.3 林分内颗粒物削减程度的计算

为了分析城市森林对颗粒物的影响作用,参照国外同类研究[19-20],采用以下方法来简化计算城市森林的可吸入颗粒物削减程度:

式中:空气颗粒物浓度是指PM2.5和PM10的浓度;P为颗粒物的削减程度;Ca为样地内的空气颗粒物浓度;Cb为对照空地的空气颗粒物浓度。

在对数据进行分类整理基础上,使用Spss19.0软件进行指标的相关性、分布统计、线性拟合等数据分析。

3 结果与分析

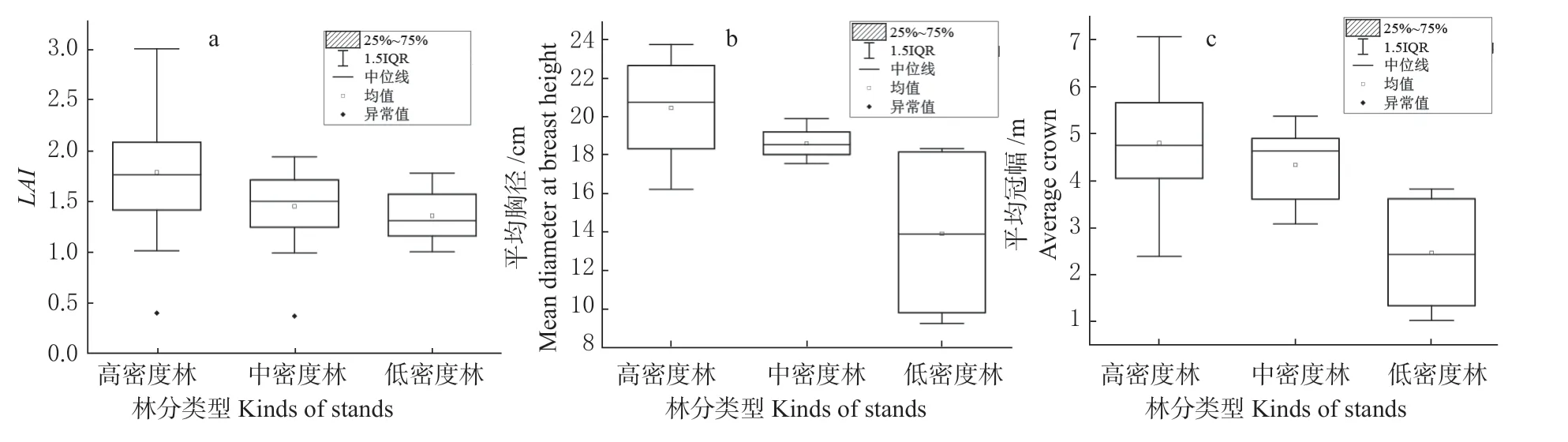

3.1 不同密度林分冠层结构特征的差异

不同密度的城市森林林分冠层结构之间存在着显著差异性(P<0.05)(图3)。相对于中密度林分和低密度林分,高密度林分的叶面积指数(LAI)、平均枝下高(HCB)、冠层厚度(CTH)、冠高比(RCT)、郁闭度、冠层厚度×LAI、冠层厚度×平均冠幅以及冠层厚度×郁闭度这些冠层结构指标均显著要高。并且3 种林分密度间的各冠层结构指标表现出一系列的变化规律。

3.2 城市森林可吸入颗粒物削减程度的密度效应

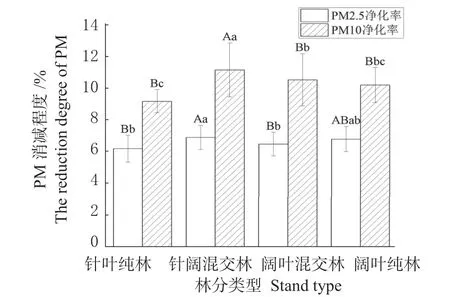

不同林分类型的城市森林内空气颗粒物浓度变化存在显著差异(P<0.05)(图4)。

图4 林分类型对颗粒物削减程度的影响(不同字母表示组间在α=0.01 水平上差异显著)Fig.4 Affects of forest types on reduction of particulate matter (different letters indicate significant differences among groups at α=0.01)

基于结构调查下,针阔混交林对颗粒物削减程度是最高的。各林分对PM2.5的影响均低于PM10的影响,原因可能是由于PM10颗粒物的粒径较大,其在林内的沉降作用较好。发现PM2.5的削减程度依次为针阔混交林(6.97%)>阔叶纯林(6.86%)>阔叶混交林(6.55%)>针叶纯林(6.26%),而PM10的削减程度依次为针阔混交林(11.2%)>阔叶混交林(10.58%)>阔叶纯林(10.25%)>针叶纯林(9.23%)。总的来说,针阔混交林对颗粒物的影响较大,其主要原因在于:针阔混交林的林分类型复杂、叶表面积较小、枝叶结构较密。这一特点有利于在垂直方向上沉降时,能更好地吸收空气中的颗粒物,从而使其沉降吸附更多的颗粒物。

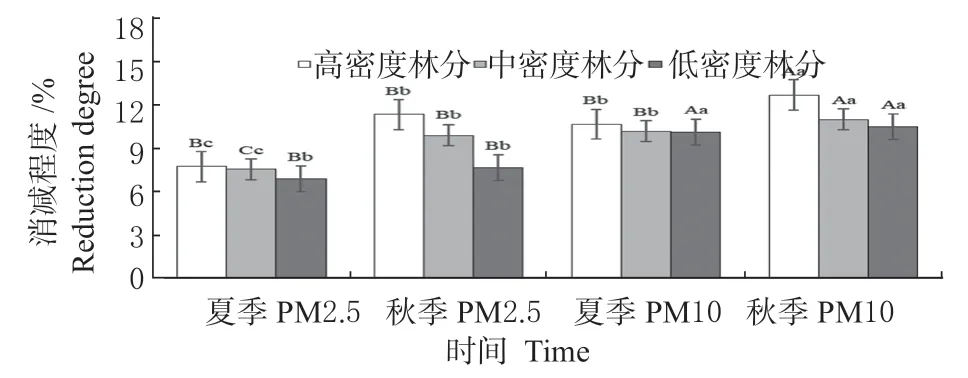

在所研究的林分密度范围内,城市森林对PM2.5和PM10的削减程度均随着林分密度的提高而提高,其在秋季的作用强度高于夏季(图5)。

图5 密度对城市森林内PM10 和PM2.5 削减程度影响的季节变化Fig.5 Seasonal variation in the density effect on the reduction of PM10 and PM2.5 in urban forests

在夏季,高密度林分比中、低密度林分PM2.5和PM10的削减程度分别高出0.22%、1.02%和1.71%、4.4%;在秋季,高密度林分则比中、低密度林分PM2.5和PM10的削减程度分别高出0.58%、0.64%和2.03%、2.66%。

总体上来看,夏季PM2.5浓度差要低于秋季PM2.5浓度差,可能是夏季林分内颗粒物整体浓度偏低(图6)。

图6 不同密度林分对颗粒物的削减程度差异(不同字母表示组间在α=0.05 水平上差异显著)Fig.6 Differences of reduction of particulate matter in urban forest stands with different densities (different letters indicate significant difference among groups at α=0.05)

图6 密度对城市森林内夏季和秋季不同时段PM2.5 和PM10 削减程度影响Fig.6 The effect of density on the reduction of PM2.5 and PM10 in urban forests at different times in summer and autumn

夏季和秋季期间不同密度林分内PM2.5浓度差表现为:上午(7:00-9:00)>中午(12:00-14:00)>下午(16:00-18:00),在不同林分密度内,高密度林分的浓度差均高于其他2 个林分密度,这是由于高密度林分内LAI和郁闭度较高,颗粒物更容易聚集[21],导致林内的浓度较高。同样地,夏季PM10浓度差要低于秋季PM10浓度差(图6)。夏季和秋季期间不同密度林分内PM10浓度差也表现为:上午(7:00-9:00)>中午(12:00-14:00)>下午(16:00-18:00),但仍存在着细微差别,PM10的整体浓度变化要高于PM2.5,这可能是由于PM10颗粒物的粒径较大,相比较于细颗粒物,其在林分内的沉降更容易发生[22],浓度便较高。

3.3 林分结构指标对林内PM2.5、PM10 削减程度的影响

不同林分密度水平下的冠层结构指数与空气颗粒物浓度有显著或极显著的相关关系(表4)。选取森林公园内各密度林分内共计1 500 株林木,通过分析不同密度林分冠层结构与空气颗粒物浓度的相关性发现,高密度林分结构的叶面积指数(LAI)、平均枝下高(HCB)、冠层厚度(CTH)、冠高比(RCT)、郁闭度、冠层厚度×LAI、冠层厚度×平均冠幅以及冠层厚度×郁闭度与PM2.5和PM10颗粒物削减程度存在极显著相关(P<0.01),这些冠层结构指数的相关性都较高,说明高密度林分结构对颗粒物的削减程度较高。

表4 不同密度林分结构指标与林内PM10、PM2.5 削减程度的相关关系Table 4 Correlation between stand structures and PM10, PM2.5 reduction in urban forests with different stand densities

对于中密度林分,其冠层结构的叶面积指数(LAI)、冠层厚度(CTH)、冠高比(RCT)、郁闭度、冠层厚度×郁闭度、冠层厚度×LAI、冠层厚度×平均冠幅以及冠层厚度×郁闭度与颗粒物削减程度之间存在显著相关(P<0.05)。低密度林分中,这些冠层指标与PM10削减程度有相关性,原因可能是大粒径颗粒物比较容易观察到。

3 种林分密度水平上的中密度林分、中高密度林分和低密度林分的差异性分析(图6),发现高密度林分与另外2 种林分密度表现出显著差异(P<0.05),并显著较高,分别为PM2.5(7.58%),PM10(11.68%),而中密度林分和低密度林分则差异不显著。

4 讨论

4.1 林分结构对城市森林内颗粒物浓度影响

排除其他影响因素,不同的城市森林林分类型冠层结构之间存在着较为明显的变化规律,结果表明:高密度林分的林分密度大,叶片面积指数较大,郁闭度较高,说明在垂直方向上林木覆盖度较高,在水平方向上,平均枝下高较低、冠层厚度较厚、冠高比较大,说明了其水平方向透光性;低密度林分的叶面积指数较小,平均枝下高较低,冠层厚度较小,冠高比较小,郁闭度较低,表明其水平方向和垂直方向的透光性较差;中密度林分的透光性则处于中等水平。因为植物对PM2.5颗粒物的截留量依赖于叶面积指数,这和先前的研究相一致,在单位叶面积、单叶、单株和单位绿地面积4 个层次上,PM2.5颗粒物的滞留量均有显著性差异。这些指标考虑到了树冠覆盖均匀度以及树冠空间绿量问题,对颗粒物垂直、水平传输与拦截有一定的作用,通过改变林内气流及涡度的结果,也是对颗粒物沉降到树冠的能力的象征。

不同密度城市森林林分冠层结构之间存在着显著差异性(P<0.05)。高密度林分结构的所有冠层结构指标与PM2.5和PM10颗粒物削减程度存在极显著相关(P<0.01),这些冠层结构指数的相关性都较高,说明高密度林分结构对颗粒物的削减程度较高。对于中密度林分,其冠层结构指标中除去枝下高指标都与颗粒物削减程度之间存在显著相关(P<0.05)。低密度林分中,这些冠层指标与PM10削减程度有相关性。说明了城市森林的种植密度、冠层密度和覆盖率越大,总滞尘量越大[21]。有研究证明林木覆盖和开放式试验地区的颗粒物污染水平有统计学意义上的显著差别[24]。根据所知的空气颗粒物沉降原理,大量的科学研究表明,植物尤其是乔木类植株可以利用遮蔽地表来降低空气污染物来源[25]。①在空间上来看,颗粒物总清除量的增长依赖于森林覆盖率的增加,而在PM2.5浓度较高的地区,其效果会更好[26]。②树冠冠层上方和下方的空间分离,使得颗粒物在夜间储存在冠层空间中,然后在白天被更清洁的空气稀释[27]。③高密度林分内的颗粒物浓度由于受光程度、温度和气流扰动形成的冠层阻力[28]导致颗粒物累积,难以下降,浓度较高。城市森林冠层结构是基于以上几方面综合作用进而影响空气颗粒物浓度。

4.2 城市森林内颗粒物浓度的季节变化

城市森林内夏季期间的颗粒物浓度要明显低于秋季期间的颗粒物浓度,这与以往的研究结果相一致[29]。造成这种现象的原因主要是因为与人类活动有密切关系[30],公园是大众们进行室外活动的场地之一,而且近年来公园大多数建立在市中心地段,并且北京市道路车辆流量大。有学者研究了北京市海淀公园各功能区的TSP、PM10在各季节的总体水平均比对照区空地低[31]。因此有研究发现,北京受污染天气的影响主要是大气环境稳定、高湿度、横向、纵向扩散条件差、外来污染物的输运等因素[32]。

由于其受到污染源排放和气象因子的影响,存在明显的时间的变化趋势,在时间上表现为秋季高,夏季低[33]。这是由于秋季气团干燥,降水量少持续时间短,对空气中颗粒物的冲刷效果不明显,风速和风力都偏小,颗粒物对扩散不利,容易累积,因此增加了颗粒物的含量,造成浓度升高的现象。气象条件影响颗粒物等污染物,其中逆温是一个重要因素[34]。秋季后容易产生明显的逆温现象,混合层高度直接下降[35],导致污染物在垂直方向上难以扩散,在近地面层迅速积累造成空气颗粒物浓度的升高。相反,在夏季,大气垂直运动活跃,气旋频繁,则不易发生逆温。

4.3 气象因子对颗粒物浓度的影响

经调查发现,在不同林分密度内风速大小依次为:高密度林分>中密度林分>低密度林分。因而有研究表明,颗粒物的浓度变化是由城市树木调节小气候环境引起的[36]。气象可能是影响城市森林内颗粒物浓度的主要因子[37],其影响过程是复杂的。通过对气象因子与空气颗粒物的Pearson 相关分析,各气象因子和空气颗粒物的浓度均存在着极显著的相关性(P<0.01),其中空气颗粒物浓度与温度和风速成负相关,与相对湿度成正相关性[38]。树冠越密,风速越低,单体树木的拦截可以使风速减小,从而加速颗粒物的沉降,以此来降尘,通过改善地面的粗糙度,减小风速,从而实现对空气污染物的吸收和滞留的目的,来减小颗粒物的数量[39]。

城市植被对城市的空间小气候产生了多种影响,并且对其产生了很大的促进作用。森林覆盖度增加,林分的蒸散量随之增加,空气污染物浓度降低[40]。在城市街区、公园以及街道上,植物对城市小气候的影响最为显著[41]。森林的冠层结构是通过调节林内小气候环境来对林内空气颗粒物的浓度产生影响,林分内温度低,相对湿度大,通过蒸腾作用增加蒸散量,产生降温增湿效应[42]。

森林的郁闭度也是影响森林小气候的重要因素。郁闭度越高,森林的光照强度、温度、风速越大,林分郁闭度高时,林间光照减弱,气温较低,水分含量较高,且郁闭度愈高,冠层联结愈密集[43]。调查显示夏季高温、高湿、静风的特征使空气中的颗粒物特别是细颗粒物的含量和比重明显增大,在郁闭度高的森林地区,PM2.5的浓度比连续晴天高2.53 倍[44]。郁闭度与群落的两大环境效应包括降温作用和增湿作用都具有明显的正相关关系[45]。森林的郁闭度高,森林中的风速和气体的流动也比较弱,所以植物蒸腾和水分的蒸发会更容易滞留在地表,同时郁闭度大使白天的温度下降,空气中所能容纳的水分含量也会减少,从而导致森林中的相对湿度增加。在温度、风速和相对湿度三者共同作用下,森林内的空气颗粒物浓度发生变化。

5 结论

(1)不同的城市森林林分类型冠层结构以及对空气颗粒物浓度之间均存在着显著差异性(P<0.05),其中叶面积指数(LAI)、平均枝下高(HCB)、冠层厚度(CTH)以及郁闭度对颗粒物的影响较为显著,是削减颗粒物最为主要的影响因素。

(2)林内外的颗粒物浓度变化存在明显的季节差异,夏季和秋季期间高密度林分的颗粒物浓度变化与其他2 种林分密度相比要明显;3 种不同密度的林分内颗粒物削减程度均为上午>中午>下午,比较得知秋季的变化趋势比夏季要剧烈。

(3)各林分类型间的颗粒物削减程度存在显著差异性,相对于其他3 种林分类型来说,针阔混交林对颗粒物的削减程度较高,说明对颗粒物的削减作用较大。