单侧双通道内镜技术对腰椎管狭窄患者术后疼痛及腰椎功能的影响

2023-11-11吴清华钟南通信作者钟路凤

吴清华,钟南(通信作者),钟路凤

福建省龙岩市第二医院 (福建龙岩 364000)

腰椎管狭窄(lumbar spinal stenosis,LSS)是常见退行性疾病,好发于中老年人群,骨质增生、韧带肥厚、椎间盘突出等均为常见病因。LSS 主要临床症状为腰背痛、跛行等,部分患者伴小腿麻木、感觉减退等表现,影响正常生活及工作,不利于身心健康[1]。目前,临床对于保守治疗无效的患者,多选择椎管减压术治疗,虽有一定疗效,但创伤较大,对脊柱后周围组织影响较大,术后可能会遗留腰背痛、脊柱不稳定等问题[2-3]。随着内镜技术的发展,单侧双通道内镜(unilateral double-channel endoscopic,UBE)技术逐渐应用于LSS 患者治疗,其具有微创、出血量少、恢复快等优点,不仅对脊柱后正常组织结构损伤较小,还可对椎管内各部位、方向进行探查,减压效果较好[4]。基于此,本研究探讨UBE 技术对LSS 患者术后疼痛及腰椎功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2020 年6 月至2022 年6 月于我院完成手术治疗的86 例LSS 患者的临床资料,根据不同术式分为对照组与试验组,每组43 例。对照组男19 例,女24 例;年龄49~77 岁,平均(60.36±4.76)岁;多节段9 例,单节段34 例;部位:L4/5为18 例,L3/4为5 例,L5/S1为20 例;病程:<5 年18 例,≥5 年25 例。试验组男18 例,女25 例;年龄47~79 岁,平均(60.98±4.85)岁;多节段10 例,单节段33 例;部位:L4/5为17 例,L3/4为4 例,L5/S1为22 例;病程:<5 年21 例,≥5 年22 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获得医院医学伦理委员会审核批准,患者均已签署知情同意书。

纳入标准:符合《外科学》(第9 版)[5]中LSS 的相关诊断标准,且经查体、腰椎X 线片、CT或磁共振等检查确诊;保守治疗效果不佳,在我院行手术治疗;术后通过电话、门诊方式随访,时间≥6 个月;病例资料、影像学资料完整。排除标准:合并腰椎滑脱症;既往有腰椎手术史;先天性脊柱畸形;伴心、肺等功能障碍;既往有脊柱肿瘤、感染史。

1.2 方法

对照组接受传统椎板间开窗减压术治疗。术前予患者血常规等检查,并行全身麻醉,协助患者取俯卧位,保持腹部悬空、脊柱弯曲状态,便于打开椎板间隙。在X 线机下明确责任椎间隙,取其上腰椎棘突尖端为中心,做一正中切口(长约8~9 cm),依次切开皮肤、皮下筋膜等,靠近棘突竖脊肌患侧,剥去上椎板下缘黄韧带的附着点,利用咬骨钳咬上椎板,以暴露黄韧带上缘,去除部分椎体下关节突,使下椎体上关节突内缘暴露,并利用咬骨钳咬掉黄韧带,在切断黄韧带后咬断下椎板上缘。若合并椎间盘突出,去除突出的椎间盘、增生骨赘,充分进行减压,恢复硬膜囊搏动,增大神经根活动范围,减压满意后检查是否出血,放置引流管,缝合切口。

试验组接受UBE 技术减压治疗。术前检查、麻醉方法及体位均与对照组相同。麻醉满意后,在X 线机下明确责任椎间隙,以责任椎间隙为中心,将责任椎间隙上、下椎板外缘作为穿刺点,头端、尾端穿刺点分别作为工作通道及内镜通道。在内镜通道置入关节镜(德国蛇牌医疗器械公司,PV470 型,内镜4 mm,30°视角),利用等离子体刨刀通过工作通道清理棘突与椎板交界处的软组织,显露上下椎板,利用关节镜磨钻处理椎板上下边缘、关节突关节,利用咬骨钳沿上下椎板边缘咬除部分骨质,仔细寻找黄韧带、椎板破口位置,松解分离黄韧带,剥离、咬除黄韧带,充分显露同侧硬膜囊。利用神经剥离子游离硬膜表面的增生脂肪、硬膜、神经根,摘除髓核。沿硬膜囊、神经根外侧减压,显露神经根,分离粘连组织,若合并椎间盘突出,摘除突出的髓核组织,射频止血,至神经根松弛。清除棘突根部的骨质,咬除黄韧带,扩大对侧神经根管。对侧减压方法同上。严格止血,撤出工作通道,进行缝合、无菌敷料包扎处理。

1.3 观察指标

(1)手术疗效:术后6 个月,根据改良MacNab标准[6]判定手术疗效,患者腰背痛、跛行等症状消失,可正常生活为优;患者腰背痛、跛行等症状基本好转,有轻微感觉,活动部分受到限制,基本可正常生活为良;患者腰背痛、跛行等症状减轻,日常活动受到限制,对生活造成一定影响为可;以上症状均无改善,病情甚至加重为差;优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。(2)腰腿疼痛程度、腰椎功能:分别于术前及术后1、3、6 个月采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)[7]、Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[8]评估两组腰腿疼痛程度、腰椎功能;其中VAS 分值0~10 分,评分越低表明疼痛越轻;ODI 共10 个问题,每个计0~5 分,总分0~50 分,评分越高表明功能越差。(3)并发症:记录两组感染、切口渗液、硬膜撕裂、硬膜外血肿等并发症发生情况。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组手术疗效比较

两组手术优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组手术疗效比较

2.2 两组腰腿疼痛程度、腰椎功能比较

术前及术后6 个月,两组VAS 评分及ODI 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后1、3 个月,试验组VAS 评分及ODI 均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组VAS 评分及ODI 比较(分,±s)

表2 两组VAS 评分及ODI 比较(分,±s)

注:VAS 为视觉模拟评分法,ODI 为Oswestry 功能障碍指数

组别 例数 VAS 评分术前 术后1 个月 术后3 个月 术后6 个月试验组 43 6.08±1.13 3.41±1.05 2.33±0.62 2.04±0.45对照组 43 5.97±1.09 3.94±1.02 2.79±0.73 2.19±0.51 t 0.459 2.374 3.075 1.446 P 0.647 0.020 0.003 0.152组别 例数 ODI术前 术后1 个月 术后3 个月 术后6 个月试验组 43 38.65±3.45 30.02±3.11 25.49±2.89 13.36±2.04对照组 43 38.76±3.24 33.54±3.14 27.84±2.91 14.17±2.18 t 0.152 5.223 3.757 1.779 P 0.879 <0.001 <0.001 0.079

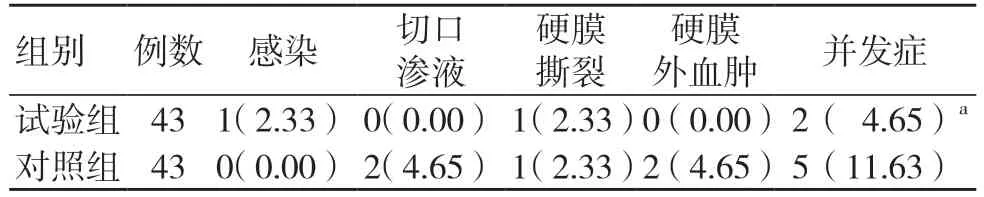

2.3 两组并发症发生率比较

两组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组并发症发生率比较[例(%)]

3 讨论

LSS 主要由腰椎管或椎间孔狭窄压迫神经根所致,对患者的正常生活造成严重影响。以往临床通过药物、有氧运动等保守方案治疗LSS 患者,虽可减轻临床症状,但仍有部分患者治疗后无明显效果,需采取外科手术治疗[9]。传统椎板间开窗减压术可行神经减压,获得一定短期效果,但手术会对软组织结构造成破坏,导致患者术后长期出现疼痛症状,影响功能恢复,不利于预后[10]。因此,寻求其他更加安全、有效的术式十分必要。

近年来,随着微创技术的不断发展,内镜逐渐被用于LSS 手术。UBE 技术逐渐兴起,其通过2 个小切口分别建立工作及内镜通道,其中内镜通道能够置入关节内镜获得更广泛、清晰的术野,同时可兼顾使用0.9%氯化钠注射液持续冲洗;工作通道用于器械操作,单独通道可增大手术可移动范围,便于医师操作,提供良好视野,提高减压效果[11]。

本研究结果显示,试验组术后1、3 个月的VAS、ODI 评分均低于对照组,但两组术后6 个月的VAS、ODI 评分及手术疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05)。以上结果提示,UBE 技术应用于LSS 患者,可获得与传统术式相似的效果,但更利于减轻患者腰腿疼程度,改善腰椎功能。分析原因如下:随着术后时间延长,患者腰背部肌肉组织修复及腰椎功能恢复进程较一致,两组术后6 个月疗效及ODI、VAS 评分相近。但UBE 技术分别建立2 个通道,独立操作,能够清晰放大手术视野,实现精确减压;且UBE 技术可视范围较广,切口小,更利于减轻神经组织及软组织损伤,减少对关节突骨质破坏,减轻患者应激反应,进而有助于缓解疼痛程度,短期内更利于功能恢复[12]。汪文龙等[13]报道,UBE 技术应用于LSS 患者,能够实现充分减压,早期手术效果确切,可减轻患者术后疼痛,改善腰椎功能,且安全性较高,与本研究结果类似。本研究结果还显示,两组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明UBE 技术在减少并发症上无明显优势,这可能与本研究纳入样本量有限有关,具体结论还需今后进一步证实。

综上所述,UBE 技术应用于LSS 患者,能获得与传统椎板间开窗减压术相似的短期疗效,且更利于减轻患者腰腿疼痛,改善腰椎功能。