关联视域下小学语文整本书阅读命题策略探析

2023-11-11魏皓洁

魏皓洁

【关键词】义教新课标;整本书阅读;关联;命题策略

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)将“整本书阅读”纳入课程内容,并作为拓展型学习任务群贯穿整个小学语文学习阶段。作为检验学生阅读质量和效果的重要手段,整本书阅读试题命制应发挥测评的正面导向作用,紧扣义教新课标理念,衔接中高考命题指向,在考察与评价时呈现出内容有深度、形式多元化、材料具有整合性的新样态,全面落实“教—学—评”一致性。

一、小学语文整本书阅读试题命制的必要性

义教新课标将“整本书阅读”列入拓展型学习任务群,其要点在于“拓展”二字。相比于“基础”和“发展”层级,“拓展”意味着递进和延伸。在小学语文试卷中嵌入整本书阅读检测内容,是对该任务群教学实施的有力推进,是对单篇阅读检测的必要补充,更是落实素养发展从实然走向应然的必要转变。

1. 貫彻义教新课标理念

课程标准引领课程建构和实施的方向。义教新课标将整本书阅读列为重要的课程内容,分学段呈现学习要点,提出明确的学习要求,并就考察与评价作出详细的论述。依据义教新课标理念,整本书阅读试题命制应侧重于考察学生的阅读态度与方法,引导学生分享阅读心得与体会,检验学生的阅读反思能力与阅读素养的形成情况。

2. 落实“教—学—评”一致性

完整的教学活动应包括教、学、评三个方面,三者相互融通,缺一不可,在课程目标中呈现出一致性的样态。于整本书阅读而言,“教”指向教师要把握整本书阅读的教学要点,渗透阅读策略,组织多样的阅读活动,以达到阅读目标;“学”指向学生在教师的引导下,将阅读策略和经验转化为自身的学科核心素养;“评”指向教师依据教学目标确定测评内容和评价标准,回应教师的“教”和学生的“学”,监控学生的阅读和学习效果。

3. 连通中高考命题趋势

目前,中高考中有关整本书阅读的命题已趋近于成熟和体系化,各地中高考在整本书阅读命题上也进行了卓有成效的探索和实践,形成了测评的全新样态。以此观照小学阶段的整本书阅读测评,在命题上仍以积累和识记为主,缺乏对理解、分析、体悟等高阶思维能力的培养,与中高考命题方向尚未实现贯通与衔接,亟须改进与变革。

二、小学语文整本书阅读试题命制困境

整本书阅读不同于单篇阅读,其有着脉络性的完整结构,具有承接性的细腻情节,以及庞杂且多面化的人物形象等,这些往往会加大命题的难度。特别是小学阶段的整本书阅读试题命制,囿于传统试卷结构的固定形式和测评对象的年龄特征,命题时常常会出现缺乏抓手、以偏概全等现象,使得试题编制陷入困境。

1. 命题缺乏对书籍的整体把握

义教新课标明确提出,“整本书阅读”侧重于提高学生的整体认知能力,积累学生阅读整本书的经验。[1]同样,整本书阅读命题也应具备“整体”意识,指向全书内容,关照书籍的整体框架和思路。如果只盯着书中的几个点设计试题,很容易一“点”障目,不见整体,不利于学生整体思维的培养。

2. 命题侧重对情节的辨别和记忆

对整本书阅读进行考察时,应侧重于挖掘和展示学生在阅读时的独到感悟和思考。如果命题一味地纠结于对书中情节的机械记忆和辨别,只关注学生须死记硬背或容易遗漏的部分,这既会使书中有趣的章节变为冷冰冰的知识点,也会日渐消弭学生的阅读兴趣和审美情趣,导致学生与“整本书阅读”渐行渐远。

3. 命题考察碎片化、去情境化的内容

整本书阅读命题应体现整合效应,反映学生阅读的真实情况。考察碎片化的内容,会将整本书分解为孤立的单篇,考察内容无法与全书建立有效的关联;考察去情境化的内容,试题则更多聚焦于书籍内容的静态呈现,学生的能力发展层级止步于对陈述性内容的复述再现,缺乏与生活的链接,无法实现阅读素养的迁移与运用。

三、小学语文整本书阅读试题命制的实施路径

对“整本书阅读”进行考察,不能弃“整”于不顾,应培养学生在阅读时形成前后关照、左右勾连的整体阅读思维。命题时应以“关联”为策略,强调整合融通的阅读测试样态的建构,指向情境性、综合性、实践性的阅读与语言表达,助推学生语文素养的培育。

1. 关联义教新课标,厘正命题导向

义教新课标明确提出“整本书阅读”学习任务群的学习内容和教学提示,指出要“关注整本书阅读的阶段性评价,引导学生高质量完成阅读”[2],并就评价方式予以详细的说明和明确的指引。同时,强调了对教、学、考一致性的追求,引导教师在编制整本书阅读试题时回溯课标,从试题材料、题干设问、答案确定等多个方面呼应课标理念,增强与课标的关联度。

(1)素养立意,明确考察定位

义教新课标增加了学业质量标准和考试命题建议,在此基础上明确提出了素养立意的命题思路。素养立意较之能力立意更加上位,更有方向,强调学生在学习过程中能主动获取知识,进行体验感悟,达成思考应用。命题的素养立意指向,强调在知识和能力的融通运用中测评学生的素养发展水平和价值观念的形成。

以四年级上册《中国神话故事》整本书阅读命题为例,书中有很多鲜明的人物形象,可让学生结合其中一位人物,围绕自己的阅读感受对人物作出评价,进行品析。

义教新课标以培养学生语文核心素养为核心理念,强调语文教学应从“知识传递”转向“知识建构”。素养立意下的整本书阅读命题应契合时代发展的要求,关注书籍的当下意义,从书中复杂的情节、丰富的主题和众多的人物中寻找适宜的素材,并呈现鲜明的时代特征和文化定位。较之单篇阅读,整本书阅读命题更侧重于考察学生对书籍的全面理解和深刻感悟,指向学生在阅读过程中逐步积累、建构并迁移运用的语文素养和能力。

(2)整体规划,贯通阅读内容

整本书阅读较之单篇阅读的优势在于“整”字,强调“整体的艺术架构”,这有助于学生获得更为全面、深刻的感悟与思考,这一点在整本书阅读命题中也应得到充分体现。

以六年级上册《童年》整本书阅读命题为例,学生在阅读中感受主人公阿廖沙完整的成长历程,体会人物的性格特点。在编制试题时,应引导学生立足全书,回顾阿廖沙成长中的每一步,用简短的语言梳理出“关键事件”。

依据义教新课标理念,阅读的梳理与整合能使内容结构化,并推动学生的个体经验逐渐转向迁移应用。整本书阅读试题的命制,无论是关于人物性格、故事情节,还是关于语言特色、作品精神,都应着眼于对整本书的考察。这样的试题才能引导学生从整体视角进行阅读,读出整体特点,从而达成以测评推动整本书阅读教学的目标。

(3)任务聚合,指向综合测评

义教新课标指出,义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。[3]学习任务群倡导用任务的“集群”来统摄碎片化、散点化的学习内容和言语实践,呈现“整体教育学”的价值导向。“整本书阅读”作为学习任务群之一,无论是教学,还是测评,都可以通过一组具有内在逻辑关联的试题来对测试内容进行综合考察。

以五年级下册《西游记》整本书阅读命题为例,在命制试题时,可以串联几个任务,促使学生在完成任务的过程中呈现阅读成果,达到检测目标。

义教新课标倡导在进行课程评价时,应依据不同学段的学情和目标,选择恰切的评价方式,强化评价的整体性和综合性。[4]借助具有组合性的评价题型设计,使命题贯穿整本书的内容,从而综合考察学生的阅读情况。

2. 关联主题情境,丰富命题元素

“情境”一词在义教新课标中出现了40 余次,仅在“评价建议”中就出现了10 余次,是义教新课标中的高频词。义教新课标明确指出,考试命题应以情境为载体。[5]借助情境的创设,激活学生已有的阅读经验,整合个体认知和能力,在完成试题的过程中实现素养的生成与建构。

(1)整合多元情境

在命制整本书阅读试题时,应将文本情境与学生的学习情境、语用情境、生活情境等有机结合起来,创设整合的表現性命题情境,促使学生在答题过程中产生熟悉感,唤起个体经验,并将其迁移运用到真实生活中。

以六年级上册鲁迅单元整本书阅读为例,学生通过阅读鲁迅的作品,了解鲁迅笔下闰土、长妈妈等人物的鲜明特点,初步感受借助一件事来描绘人物、表达情感的写作手法。命题时,可围绕给出的文本材料,在体会人物特点的同时,迁移写作方法,结合真实生活情境,写一段人物介绍。

试题情境的设置促使学生实现整合基础上的思维和情感调动,与“认知者”在多元情境中的感知和转化过程相联系。学生在有意义的情境中对学习内容进行整合调动与运用时,能实现素养的进阶。义教新课标要求“整本书阅读”课程在学习任务群的整体规划下进行,因此在进行整本书阅读命题时,也应兼顾情境的完整性,整合多元情境,将多个文本或材料与儿童的语言发展、学习素养及真实生活联结起来,建构综合性的情境脉络。

(2)调整情境结构

核心素养语境更加期待“饱满”的情境。[6]“饱满”的情境应指向以“问题”为驱动,科学设置情境任务,灵活设计情境结构,层层递进、步步进阶,引发学生思维不断走向深入,实现情境与问题的有效融合,以此观照学生动态发展的学习经验和素养的形成与发展。

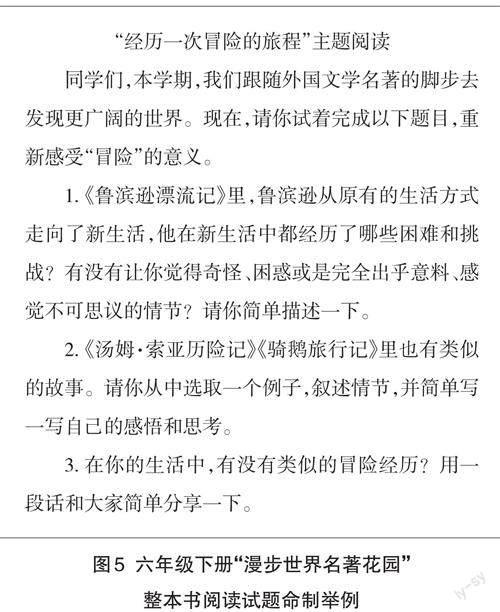

以六年级下册“漫步世界名著花园”整本书阅读命题为例,命制试题时,可以环环相扣的问题链灵活设置问题情境,驱动学生重组作品的相关信息,作出合理分析;引导学生联结相似作品和自身经历,进行个性化表达。

调整情境结构意谓要拓宽评价视野,创设内涵丰富的情境,促使情境逐步贴近学生的生活经验和情感体验。基于情境设计开放性、探究性的试题,着重考察学生在分析、比较和解决问题的过程中,一步步深入情境,形成深度思考的能力,以达成阅读测评目标。

(3)建构交际语境

整本书阅读命题宜在具体的交际语境中进行。教师应引导学生结合整本书阅读,设计有实际意义、能够检测学生阅读效果的交际任务,并结合学生的阅读情况与日常生活,综合考察其阅读素养。

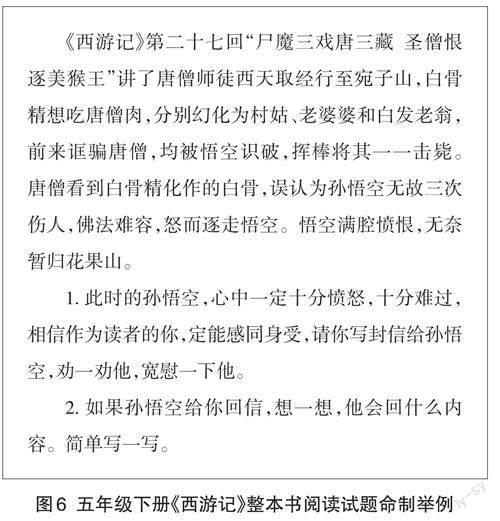

以五年级下册《西游记》整本书阅读命题为例,学生读完《西游记》后,一定对本领高强、勇敢正义的孙悟空心生好感。孙悟空棒打白骨精,唐僧却误以为孙悟空杀了人,念紧箍咒将其撵回花果山,学生心中或有愤愤不平的情绪。教师可以“写信”为题,促使学生在交际情境中完成与孙悟空的跨时空交流。

交际语境的建构,促使试题情境有了鲜活生动的意义。学生在完成试题时或融入书中的情节,或将自己代入书中的角色,结合阅读体验,生成个性化的感悟和思考,实现对书本内容的二次开发和探究。

3. 关联典型任务,活化命题基调

典型任务强调“典型”特征,指向视野开阔、角度多样、空间开放的任务设计。整本书阅读试题命制中,典型任务更加强调在真实完整的情境背景下,对学习资源进行富有科学性、价值性和创造性的整合与开发,进而形成贴近学生生活,激活学生思维发展的任务,驱动学生核心素养的形成与发展。

(1)由浅层识记走向高阶认知

整本书阅读试题命制应杜绝从书本中照搬、复制检测内容,摒弃对书中内容的死记硬背。编制试题时,要以典型任务贯穿其中,将书中的信息转化为鲜活的命题素材,助推学生在完成试题的过程中经历探究、迁移与创生,从而实现高阶认知能力的发展与提升。

以六年级下册“漫步世界名著花园”整本书阅读命题为例,可设计典型任务“修改创意阅读卡”。在试题设计上搭建思维支架,暗含隐性的思维情境,既检测了学生整本书阅读的效果,又在一定程度上考察了学生的归纳、辨析等能力。

整本书阅读试题在设计的过程中需要依托富有创造性的典型任务,链接富有思维价值的文本资源,引导学生在思考与辨析中完成答题任务,反推日常教学,实现教学与测评的有效贯通。

(2)由单一固化走向多元开放

典型任务的设计旨在引导学生在语文实践活动中形成解决问题的能力。在整本书阅读命题中,典型任务不能只指向一般意义的识记理解,不能拘泥于单一化、固定化的试题命制,应激发学生的阅读思维,呼唤学生多元化、个性化的思考和见解,进而引导教学从“解题”走向“解决问题”,从“做题”走向“做人做事”。

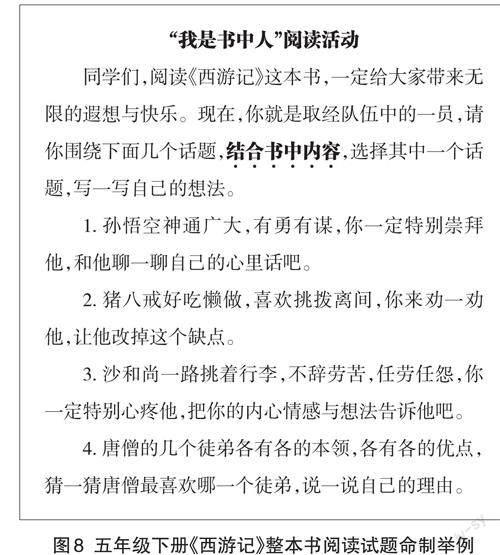

以五年级下册《西游记》整本书阅读命题为例,可设计典型任务“我是书中人”,引导学生与书中角色共情,从而实现深度阅读。

就整本书阅读命题而言,典型任务的设计是要把学生带入一个能与自己产生共鸣的阅读场景中,在任务的指引下,激活学生的阅读体验,促使学生结合整本书的阅读经验,梳理阅读所得,在完成答题任务的过程中形成感悟和思考。

(3)从对片段的独立考察走向对整本的类比测评

整本书阅读不能等同于单篇阅读,在考察形式上不能仅拎出书中几段文字进行试题命制和检测,应遵循“统整”和“联结”的原则,在强调“单本”的基础上,适当设置一类书籍的考察和测评。

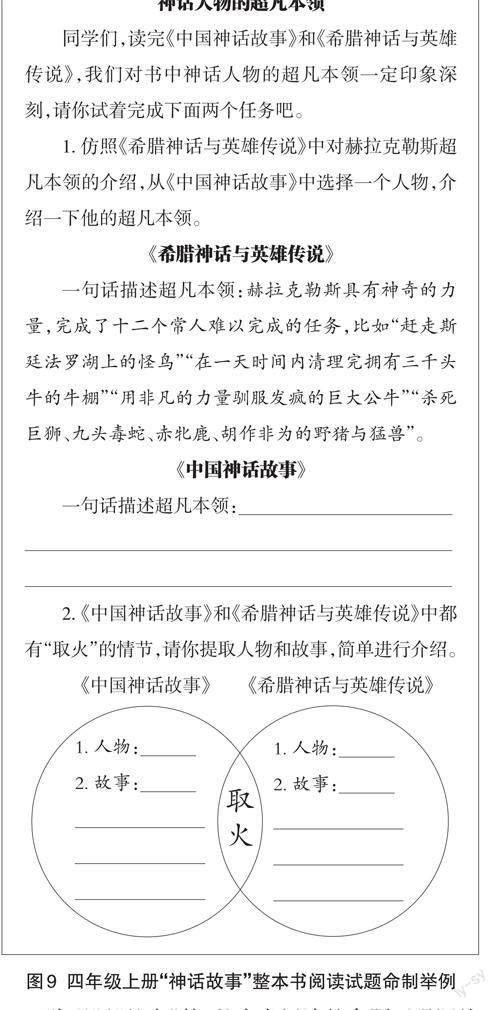

以四年级上册整本书阅读命题为例,可以基于《中国神话故事》和《希腊神话与英雄传说》两本书,引导学生挖掘其中蕴含的信息,设计“神话人物的超凡本领”的任务,联结两本书的阅读检测,引导学生形成新的认知结构和阅读体系。

观照“整本”外,整本书阅读的命题还强调从“整本”走向“一类”,建立“一本书”与“一类书”之间的链接。典型任务的设计应转向阅读思维的多维指向,以此来驱动学生在阅读过程中形成主动关联的意识,促进学生在完成测评任务的过程中提升语文素养。

4. 关联试卷整体,统合测评板块

义教新课标在“评价建议”中明确指出,综合型试题或任务要充分体现阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究的整合。[7]依据课标理念,整本书阅读的命题检测宜与现有的试卷板块相结合,建立试题之间的联系,不必单列出来。

(1)嵌入相同主题

“整本书阅读”落脚点为“整”字,指向“整体”“整合”。命题时,可以相同主题的嵌入统整试卷内容,建构开放有度的试卷结构。比如,在命制六年级上册鲁迅单元整本书阅读试题时,可以“鲁迅与我们的学习生活”为主题规划整张试卷的内容。在“积累与运用”板块中,选取《鲁迅爱惜时间》这一小短文进行词句的考察;在“语文与生活”板块中,选取鲁迅先生的名言“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”,结合当今社会上出现的一些丑恶现象,谈一谈自己的感受;在“阅读理解”板块中,选取非连续性文本《参观北京鲁迅博物馆》和文学类文本《我读鲁迅》,完成相应的题目;在“习作”板块中,结合整本书阅读,就“鲁迅的文章不适合小学生阅读,比较深奥,晦涩难懂”这一话题,结合书中具体内容,谈一谈阅读鲁迅作品的感受。整张试卷主题聚焦,试题素材贴合阅读考察的目标,充分强调了思想价值,核心素养一脉贯通。

(2)组合相关材料

整本书阅读教学内容的丰富性,决定了要对考察内容与材料进行组合。组合式的考察材料既能测评学生阅读的广度和深度,又能让不同程度的学生都有发挥的空间,从而提高评价的区分度。以六年级上册《童年》整本书阅读试题命制为例,将“童年是一条七彩的梦。童年是鲁迅笔下充满乐趣的百草园,是萧红祖父头顶散发着香气的玫瑰花,是冰心记忆中的肥皂泡……”作为试卷导语,分别选取鲁迅、萧红、冰心等作家的相关作品,作适当删减,作为整张试卷的题目素材。再将以上素材与高尔基《童年》中阿廖沙的不幸经历作对比,引导学生在思考与体悟中感受阿廖沙童年生活的悲惨,实现试卷原有阅读文本与整本书阅读相关内容的勾连。设计习作题目时再次回顾素材,“鲁迅、萧红、冰心等作家的童年生活中都有关键人物,让他们的童年生活变得如此快乐;阿廖沙身边也有关键人物,让他坚信黑暗终将过去,光明属于未来。在你生活中,有没有一个关键人物对你产生过影响?请写一写你和他(她)之间的故事。”从材料的组合形式来看,所有的材料都指向对高尔基《童年》的阅读赏析和读写结合类的写作试题命制。这些选自不同书籍而又互相关联的材料,体现了整本书阅读“整合全书—关联阅读—深度思考”的综合考察目标。

“整本书阅读”对于提升学生语文核心素养有着独特的价值[8]。建立“关联”策略,联动义教新课标、主题情境、典型任务、试卷整体,以此推动整本书阅读试题命制的改进,对整本书阅读教学改革会产生积极的引导。此外,命题要素之間的良性匹配和高度吻合是考试评价有效运行的基本前提,只有考试评价与义教新课标相一致,才能真正为课程开发和命题改革提供动力支持。