动与不动:20世纪30年代邹平乡村建设运动中的女性自觉

2023-11-08李亚妮

李亚妮

(北京禾木未来教育科技有限公司,北京 100190)

一、引言

20世纪30年代的乡村建设运动是中国历史上的重要事件。1930年,梁漱溟等受山东省政府的邀请,到山东邹平组建乡村建设研究院,开启了邹平的乡村建设运动,成为20世纪30年代中国现代史上有影响力的乡建派。1935年,邹平乡村建设运动如火如荼,形成了相对比较完备的乡村建设体系。在乡村建设研究院的理论指导下,成立了乡学村学组织(1)山东乡村建设实验县在梁漱溟领导下,将原来的行政体系直接改成乡村建设运动的组织体系,在邹平全县设立“乡学村学”组织,实现 “社会学校化”。乡学村学是梁漱溟乡村建设运动的基层组织,既负责对乡村个人的教育,也负责具体实施社会改进工作。在乡一级称为“乡学”,在村一级称为“村学”。 1933年4月,邹平实验县政府正式成立后,将原邹平县7区16镇141乡重新划为14个乡学,乡以下建立336个村,每村设立村学。组织民众学习文化、指导农业生产、开展合作运动等。乡学经费以地方自筹为原则,由县政府酌量补助。[1],创办了《乡村建设》刊物,建立了农场试验区和经济合作社等组织。全国性的乡村建设理论研讨会在邹平召开,并成功举办过两届农业展览会,参观人数达全县50%以上(2)1931年11月5—8日第一届农业展览会举办,为期4天。展览分普通展览和表证展览两部分,普通展览农品主要由研究院学生自行采集和由农民送往研究院陈列;表证展览主要由研究院农场及各地农业试验、研究机构选送。此次展览共征集展品万余种,前后参观人数达46060人。1932年10月25—27日,第二届农业展览会举办,为期两天半。参观者总数为57284人,其中成年男性24716人,成年女性14844人,幼年男性10843人,幼年女性4894人,团体1987人。[2-3],与全国的乡村建设机构建立了联系,并提供指导。可以说,到1935年,邹平已经成为全国乡村建设运动的中心,邹平乡村建设运动也成了当时乡村建设运动的典范。

但是,同年,作为领导者的梁漱溟却深刻意识到,邹平乡村建设运动的“两大难处”,其一是“号称乡村运动而乡村不动”的事实[4]574,也就是“与农民应合而合不来”的状况。梁漱溟所说的“乡村不动”主要指“农民自觉”的问题。在梁漱溟的乡村建设理论中,“农民自觉”是乡村建设运动的两大基本问题之一。“照我说顶要紧的有两点:一是农民自觉;二是乡村组织。乡村建设所包括的事情固然很多,而顶要紧的则在这两点。有了这两点一切事情才好办;如果没有这两点,乡村建设简直没有法子谈”。[5]616他将农民自觉和乡村组织提至认知和制度层面,认为只有农民自觉了,乡村组织才有活力。梁漱溟虽然动员知识分子“到民间去”,曾用“耳目”“喉舌”“脑筋”来形容知识分子对乡村建设的意义和作用[6]215。但是,他也意识到,知识分子必须了解民众,必须与“乡村居民”形成合力,“中国问题之解决,其发动主动以至于完成全在其社会中知识分子与乡村居民打并在一起,所构成之一力量”[6]227。这是在20世纪30年代内忧外患的民族危机存亡的社会大背景下对政府与农民关系的一种态度,也是发动农民自救、唤醒农民自觉的理性认识。

20世纪30年代,虽然中国的知识分子已经经历过五四运动的洗礼,有些意识觉醒的萌芽,但对于在生存线上挣扎的大多数民众来说,其更多是在遵从旧有的集体无意识行为。与男性一样,女性做事情大多是在旧有的制度下延续,并未有解放的意识,梁漱溟认为这是一种“麻木”状态。“许多妇女并不要求妇女解放,这都是麻木。麻木就是处于情感的反面。他自己既不要求,你便怎样指点问题,乃至把解决问题的道路都告诉他,他只是不理会,简直全不中用!”[5]524近百年之后,抛开既有的邹平乡村建设运动研究史料与观点,从社会性别和女性的视角进入,从乡村建设组织者领导者的“上层视角”与女性农民自身的“民众视角”,我们能发现运动带给女性不同的体验。

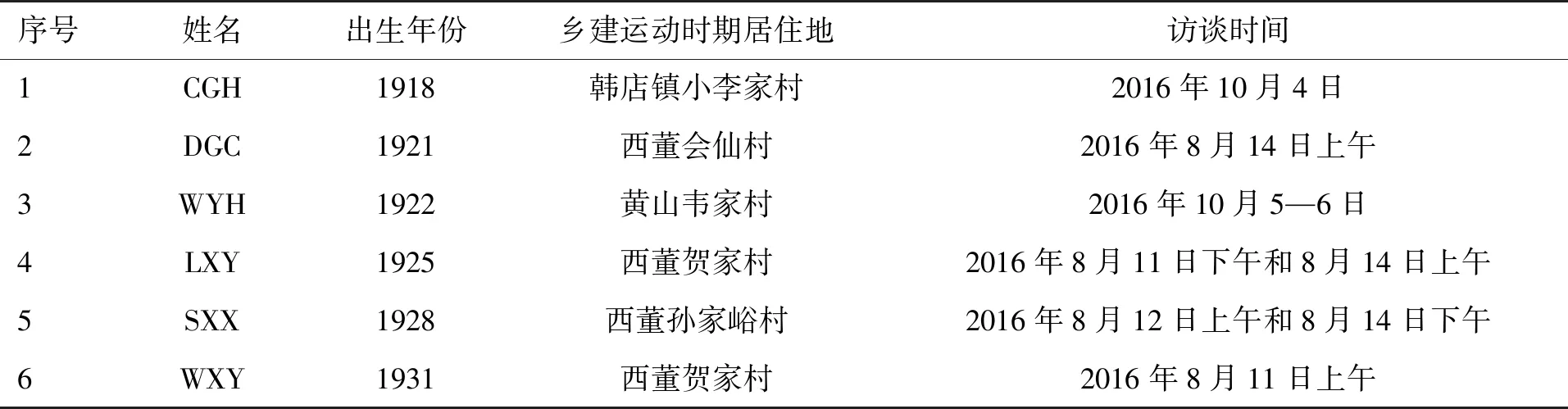

为了回观近百年前这场运动的深远影响,笔者于2015年至2021年间多次赴邹平进行田野调查,访谈了21位出生于1932年前,在童年或少年时期见证过乡村建设运动的亲历者,其中有6位女性(见表1),并对所有被访者进行个案口述生命史分析,以便更好地理解生命早期的乡村建设运动对个人的影响。

表1 女性亲历者信息一览表

但是,由于年代久远,民众对乡村建设运动的记忆是不完整的,加之男女被访者在对地方知识的回忆和讲述中,有着不同的系统和语汇,对乡村建设的回忆和描述也是不确定的(3)比如男性关注的更多的是研究院的改革,包括对村落体制的改革、农业改良、文化教育活动、风俗改良等,也常常会使用“研究院”“改革”这样的“官方的”话语体系和历史时期。而女性则更多回忆的是养蚕、植棉织布等具体事项和细节,但没有“研究院”“改革”这样的概念和语汇。这一点与贺萧和高小贤等在陕西的访谈时遇到的现象类似。[7]。在这6位女性亲历者中,有1人能清楚地回忆有关民众教育的内容,所有女性都对研究院的放足运动有记忆,但无人提到经济合作社的事情。笔者在承认被访者个人回忆的不完整性与不确定性的同时,还运用地方文献资料和其他史料进行补充、补遗、修正或解释,拓展了文献资料与访谈资料之间未被阐释的空间。

二、旁听者:过早进入婚姻的女学生

民众教育是梁漱溟乡村建设运动实践中的核心内容。但不同于晏阳初、陶行知等的乡村教育,梁漱溟将民众教育作为乡村建设运动的重要手段和途径。他认为,20世纪30年代中国乡村出现破败,这种破败既有政治上局势不稳定的原因,又有经济上小农制度被破坏和文化上礼俗制度被破坏的原因,而民众教育则是建立新文化、新礼俗的重要方式[5]615。因此,邹平乡村建设运动的民众教育把乡村所有民众都作为本乡村建设的一分子,所有民众是组成乡学村学的主体即“村中或乡中男妇老少一切人等”[5]676,涉及邹平全县不同年龄、不同性别、不同阶层、不同家庭背景、不同职业的民众。

因此,在顶层设计上,乡村建设运动以村学、乡学为单位,将妇女纳入民众教育的体系中。村学开设妇女部,鼓励女子接受学校教育。而且,女性也是急需接受文化教育的群体。1935年的《邹平实验县户口调查报告》显示,乡村建设运动之前,全县未受教育者达139266人,占总人口的84.2%,其中农村妇女的文盲率达到98.7%,只有1.33%的人接受过教育,而且在接受教育的女性中,大多是初小教育程度[8]。这与当时全国其他农村地区一致。

但从基层实践情况来看,女性真正接受教育的很少,少数是旁听者。1933年邹平县有村学54处,儿童部69个班,1095名学生;妇女部11个班,214名学生;1936年村学28处,儿童部36个班,1081名学生;妇女部11个班,181名学生[9]。但并不是所有的村镇都有妇女班和儿童班。而且,从接受教育的年龄看,男性在3~59岁都有平稳比例的人数接受教育,而女性接受教育主要集中在3~12岁,占受教育女性总人数的66.6%,其次是13~19岁,占16.9%,只有16.5%的是在20岁以后接受教育的[10]。一位负责教育的研究院工作人员在20世纪80年代的回忆文章中写道,“乡农夜校大小村都有,学习对象是全乡农民,男女老幼都有,所以不叫学生叫‘学众’。不过那时女的很少”[11]。

田野调查中的6位女性亲历者都没有参加过乡村建设研究院的学校学习。女性亲历者WYH,出生于1922年,娘家在韦家村。她有两个叔叔曾在研究院参加自卫训练。WYH有兄弟姐妹5人,她排行老大。除了她没上过学,其弟弟妹妹都上过学。乡村建设研究院成立时期的1932年,WYH娘家所在的村有乡学普通部,招收了46名学生[12]。1936年,比WYH小两岁的妹妹去上了乡村建设研究院开办的儿童班。而WYH是家里的老大,需要在家里照顾弟弟妹妹,没有去上学(4)来自笔者2016年10月5日与WYH的访谈资料。。女性亲历者SXX出生于1928年,娘家所在的孙家裕村没有单独的乡农学校,与附近的邻村合办乡农学校。SXX的原生家庭是一个大家族,爷爷是医生,在县城有药铺,父亲上过私塾,主持家庭事务。她的两个叔叔曾参加过研究院的活动。但由于SXX当时年纪太小,娘家村也没有儿童班,所以没有去上乡农学校(5)来自笔者2016年8月12日与SXX的访谈资料。。另一位女性亲历者CGH,出生于1918年,娘家在韩店镇小李家村,她由于娘家太穷,七八岁就被送到婆家成了童养媳,也没有机会上研究院的乡农学校(6)来自笔者2016年10月4日与CGH的访谈资料。。

接受教育的女性少的原因是复杂的,但比较重要的一个原因是当地的早婚和女大男小的婚姻习俗。清康熙版的《邹平县志》记载,“女子十四岁以上即嫁,纳采、纳币、亲迎等礼视家丰啬为度”[13]172。 “男子到七、八岁,女子到十二、三岁时,就请媒宾介绍婚姻”[14],甚至有歌谣说“十一十二该娶妻,十六无儿便绝户”[15]。1935年邹平实验县户口调查显示,在1266对夫妻中,“平均之结婚年龄为男早于女。男子以十五岁为最普遍。女子方面,以十七岁为最多 ”[16]。

由于早婚,女性要面临更为复杂的家庭关系和社会关系,接受更多的社会和家庭规训。民国时期的邹平农村社会,充斥着传统的“男尊女卑”“男外女内”“男强女弱”的性别观念,以“女子上学没用”为由,甚至认为“女子是赔钱货”[17],认为送女子受教育就是吃亏,或者诸如“有了婆家”“将要出嫁”“妯娌嫉妒”[18]等都是女性不能接受教育的理由。再加之当时成年女性大多缠足,多有行动不便,有些科目也无法参加。此外,“男女授受不亲”的传统观念也影响着女性农民出门接受教育。有人认为,女学生就应该由女教师来教授,而研究院的女教员比较少,晚饭后来接受男性教师上课的女性农民就更寥寥无几了。据当时训练部第一届学员刘浦斋回忆,“那年我二十四虚岁,这次研究院训练部共招收学员二百八十人。学员来自全省许多县,多的县二十多人,少的县十多人,全是男生,大部分二十来岁……训练部主要老师有二十来人,大部分是有高等学历,他们大都是四十来岁,五十来岁,年轻教师不多。全是男教师”[19]。

同时,因为早婚,女性很早就进入婚姻家庭生活中,承担起了照料家庭的责任。而上课时间则以农忙农闲这种农业生产劳动时间标准来设定,所谓的“农忙不学,农闲多学”[13]123或白天劳作夜间上课的学习节奏对农村男性可能合适,但对妇女来说却是不切实际的,因为女性农民的家务劳作和照料老人孩子是不分农闲农忙的,其劳动总量有增无减。特别是纺纱织布,主要是在农闲时间,而洗衣做饭与照料家人的空闲时间与研究院的上课时间有冲突,不能保证固定的时间去听课,而且照料家人常常带有偶然性和琐碎性,离学校近的妇女只能抽空去旁听,以旁听者的身份接受教育。

三、被代理者:经济生产活动中的女农民

乡村经济合作是梁漱溟乡村建设理论和实践的核心内容。1931年至1937年间邹平乡村建设研究院共成立过棉业、机织、信用、林业、蚕业、庄仓、养蜂等不同内容的经济合作社[20]。

从各合作社的章程和相关规定来看,并未提及性别要求,可以说顶层设计是性别盲视的。但从实际参加合作社的名单来看,不论是美棉运销合作社,还是机织合作社,或者是蚕业合作社、信用合作社,其社员或理事等名单中看不出有明确表明女性身份的人员。这一点也可以在实际的会员招生过程中验证。

在邹平乡村建设运动期间规模最大的梁邹美棉运销合作社中,最早一批会员是以邹平实验县区内各村乡农学校的优秀学员作表证农家,逐步在邹平其他乡村推广的[21]。而根据当时的资料记载,邹平各乡农学校的学员大多是男性,偶有的女性也只是旁听者而不是正式学员,因此,梁邹美棉运销合作社的社员基本均是男性。我们再来看机织合作社。自1933年至1935年3年间,邹平共成立机织合作社4处,社员105人,有改良织机60多架,共贷款3000多元。合作社为社员购买新式铁木织机每架提供贷款60元(7)当时织机的费用为68元,从济南购入。,并由研究院聘请技师2~3人提供技术指导[21]。同样,在机织合作社中,购买织机的家庭户自然成为合作社社员,但从购机者的名单来看,明显以男性为主,而且往往是以家族为单位联合购机组成合作组,购买纺织物料(棉纱)和出售织好的布,都是由户主(通常是男性)来完成。又比如在蚕业合作社中,各庄蚕户按居处接近者分为一段,数目不必一定。崔家村三段,其三位段长均为男性(8)三位段长分别是崔守怀、崔金洞、赵文现。[22]。也就是说在各合作社的社员登记中,因为合作社都是以家户为单位,而非以个人为单位,因此不会出现一个家庭中两人入社的情况,因此社员名单上全部都是男性。孙镇辉里一位亲历者回忆到,当时棉户与梁邹美棉运销合作社签订合同时,需要摁手印,去完成摁手印这个仪式性活动的都是年长的男性。“签上字,那时候没有章,就摁上手印。都是男老的去。那时候都重男轻女,女的没去的。”(9)来自作者2015年8月8日上午与LDZ的访谈资料。他们参加社员会议、参与合作社各项事务的讨论以及家庭户与合作社有关事务的决策。

但是,在合作社社员家庭户内部的具体劳作中,我们会发现另一番景象。

首先,在棉业合作社中,棉花种植方面,虽说是“男耕女织”,但植棉是一项复杂的劳动,男性往往会承担耕地、选种、播种、打药等劳作,女性承担打杈、摘棉花、晒棉等劳作。棉花质量的好坏并不只是与选种播种有关,与棉花生长的各个环节都有关系,包括种纯棉、分期收花、拣棉、晒干及其他[23]。虽然女性不是名单登记中的社员,但她们是合作社社员家庭中的一分子,是打杈、摘棉、晒棉等重要环节的承担者。

其次,在机织合作社中,女性的贡献更加突出。邹平一、二、三、五、七区农民向以织布为副业,作为家庭的一项重要收入。乡村建设研究院在1933年将“土布运销合作社”纳入邹平实验县的计划中(10)在1933年12月21日出版的《乡村建设》第3卷第14~15期合刊中,头条是《本院县政建设试验区邹平县实验计划》,其中详细拟定了邹平实验县的具体计划。。杨庆堃在邹平作市集调查的时候,还看到过印台机织合作社的招牌。“又最近山东乡村建设研究院成立了一个印台合作社。在赶集时,合作社张起一块白布做成的招牌,长约六英尺,宽约三英尺,上面写着黄灰等颜色的字,招展于市集的人堆上,很引人注目。这就是集上利用广告的两个例外。”[24]可见当时机织合作社的成立下了一番功夫,也得到了研究院的大力支持。但该合作社成立一年多即解散。究其原因,有人认为稍显过急,没有培育市场和组织管理的时间;有人认为社员散漫,无合作兴趣;也有人认为技术指导不便等原因[25]。这些因素可能都有。

但从性别视角来看,一方面存在着与性别角色相关的合作管理和传统管理方式不相宜。邹平的传统纺织分工中,女性是主要承担者,从纺纱到织布的全部流程基本由女性完成,农村社会对女性农民也有纺织的高期待,有71.2%的家庭的穿衣用布全靠自织[26]。在机织合作社中,社员入社申请、社员大会等行政性或权力性工作都由男性承担,但中间的生产环节主要由女性完成。为了鼓励妇女纺线织布的成效,机织合作社的章程中提出一些奖惩措施(11)如“社员机织物均须遵照社中规定,其有不符规定者,除将原物退还外,每布一匹处以大洋五角之罚金。社员操作有特别勤谨,如出量较多、品质优良者,社中应于每届月终分别先后榜示周知其前三名,更就纯利中提百分之一之奖金分别奖予。奖金数目之分配须于月初即由理事会决定公布之。”[27],对于承担繁重家务仅仅利用闲暇时间纺线织布的女性来说,这些措施中以罚金方式执行的处罚措施无疑会有打击积极性的副作用。

另一方面,也存在着合作对象与实际的性别分工不相符的状况。邹平的手工棉纺织以家庭自用为主,这种以消费为基础的织布劳作,并不是没有合作,但其合作方式与合作社的合作方式不同。传统的织布合作表面看是以织机为轴心的合作,但实际上是女性之间的合作。同村或邻村的女性会根据自己的社会关系组成合作关系,商量不同的使用时间以及刷机牵机等劳动分工,反过来,女性常常在织布的过程中建立和维持自己的社会关系,这也是女性愿意合作的重要因素。她们在婚丧嫁娶等人生仪礼和日常的节日民俗活动中用布匹来维持自己与亲属、与朋友等之间的关系。这种合作并不仅仅局限于家族内部,有时候也会打破家庭或家族的血缘圈。但由于合作社的合作方式是以织机为基础,织户合资购买织机,而出资的决策权一般在男性,男性自然选择以父系血缘为基础的家庭或家族合作方式,但这种合作方式并不一定适合与以女性社会关系为基础的织布劳动的合作。笔者在田野调查中发现,被访者常常强调“合得来”的并不一定是家族关系,很多都是同村的村民,甚至也有外村妇女。所以织机合作社是建立在男性视角中的技术合作基础,与女性建立的社会关系的合作实际不同。

同样,在蚕业合作社中,男性主要承担领取蚕种、售卖蚕茧等工作,而女性承担着具体的桑叶摘选、切碎、喂蚕(包括夜间喂养)等日常工作,占用时间长、工作量大。蚕业技术指导在乡农教育的课程中也有设计,但是听课者大多是男性农民,而具体负责喂养蚕的多是女性农民。因此,这些课程中的技术很难真正传达给喂蚕者,也不能起到很好的指导作用,加之传统的“男女授受不亲”观念,研究院的男教师也不方便到养蚕社员家中指导。这一点,乡村建设研究院的工作人员也意识到了。印台特区乡农学校的工作人员曾建议,“若有女教师组成妇女部,多召成年妇女听讲,口授养蚕新法,当易收效,育蚕时,教师到各家指导,效力尤大”[27]。

可见,在20世纪30年代的邹平乡村建设运动中,在经济发展的顶层制度设计是性别盲视的,女性与男性一样被纳入生产活动中。但在经济生产活动与社会制度发生关联的重要环节,如参加培训、需要彰显合作者社员的社会身份和经济决策时等,女性则是被排除在外的,这一点与其他地方的社会现象一致。女性只是以生产者的身份参与生产活动,但其在决策方面的身份地位则由家族中的男性代理。这也是为什么笔者在田野访谈中问到合作社的事情时,没有一位女性亲历者听说过合作社,但几乎都从七八岁就参与棉业生产、纺线织布和养蚕等家务劳动。

四、观望者:民俗空间中的女性选择

礼俗和法制是中国社会文化的核心。梁漱溟认为,20世纪二三十年代乡村,原有的礼俗已经遭到破坏,必须要建立 “新的礼俗”[5]276,即建立新的农村社会秩序[5]604-605,这里的新礼俗也包括新的民俗风尚。

乡村建设研究院以村学乡学为阵地,在课程中宣传中国传统的良好礼俗,如自编教材《乡农的书》中有“德业相劝、过失相规;礼俗相交、患难相恤”之内容,也有敬老、慈幼、睦邻、勤俭、互助等引导。同时,研究院针对邹平当地的不良习俗进行了改良。在婚姻方面,针对男子早婚、女大于男、女家索要彩礼过重等不合理的风俗进行宣传教育,制定了《邹平实验县取缔婚姻陋俗办法》;在女子缠足方面,借全国禁止缠足运动的东风之力,邹平实验县加强了宣传教育(12)“20世纪30年代初,在全国妇女运动的带动下,山东省妇女运动和妇女工作也在开展。1934年,山东省政府根据国民政府内政部禁止妇女缠足的条例制定颁布《山东省禁止妇女缠足办法》,明确规定了处罚措施,并将缠足处罚与婚姻制度相结合,规定娶缠足女子的也受处罚。”[28]。

1931年后,山东乡村建设研究院提倡男女平等,接受全省12处师范学校女生来邹平实习,到农村宣传放足,提倡婚姻自主。研究院成立婚姻改进会和女子放足督查委员会及督查处,发布放足令,并加强督导检查。研究院的乡辅导员及各村中的教员也组织对群众宣传劝导,形式是编成歌谣唱或编成课文来学习。主要宣传的内容是缠足的危害,劝导妇女放足。贺家庄女校课堂就有劝放足的歌谣内容。

有一二知识分子,下乡宣传(放足),乡人皆以宣传耶教之碧眼儿视之。吾辈有鉴及此,初临是村时,未敢冒昧宣传,恐惹乡人怨。继则感情融洽,及决议向农友宣传放足。所以每晚对农友讲缠足之害,又于儿童歌谣中编“大脚好大脚好,下雨来,走路也不会跌倒。缠足苦,缠足苦,一步挪不了二寸五”。使学生从幼即有缠足害之印象,最后又作一次扩大宣传,利用唱机,召集妇女,到者约二百余人,特请杨师(杨效春)讲演,颇得一般妇女之同情,有女子者皆纷纷想戒不缠,学生放者亦有四五人,于此可给作放足运动者一大助力[29]。

被访者SXX和CGH都是由缠足到放足的亲历者。她们在家长胁迫下缠了足。SXX的母亲缠过小脚,她传承了这样的文化,认为自己的女儿也应该这样。“我母亲裹着脚。我母亲她小的时候,都时兴裹脚。那时候就认小脚,大脚都没人要,那时候,人家都嫌弃她脚大脸丑的,都没人要。”(13)来自作者2016年8月12日和8月14日与SXX的访谈资料。研究院的人到村里检查,当时她的母亲不同意放足,担心“脚太大嫁不出去”,等研究院检查的人走了又继续给她缠上。但研究院的人经常来村里查,到家里问,就不再缠了。这种“缠了放,放了缠”的方式的妥协是乡村建设运动时期缠足妇女的常态。SXX至今还记得当时《放足歌》的歌词②:

小闺女泪涟涟,你为什么?为着家庭害俺。爹娘是亲,拿着害俺当了爱俺,好好的脚硬给俺缠,小而又小、尖而又尖,缠得俺心里颤颤,不能竖站,不能动弹,嗨哟嗨哟直叫唤。你看那些缠脚的,不能跑来不能颠,你看人家那不缠脚的,窜得快来跑得远。大事不能办,小事犯了难。

但是,风俗改良并非一蹴而就。当全国一纸下令放足时,民间的旧俗和传统观念依然根深蒂固,民众还没有从心理上接受放足,因此使得缠足者被作为运动的对象而采取躲避的方式(14)一份对山东淄博地区缠足妇女的研究中也有类似情况的记载:“淄博地区现年90岁左右的缠足女性,是政府推动的放足运动的亲历者,也是当时被重点查禁的‘缠足幼女’群体。然而,面对那些突然闯入山村的男女查脚员,她们更多地选择了逃跑与躲藏。”[30]。邹平民众也常常会讲起那位为了缠脚而躲起来的妇女。“刘家闺女,这里藏,那里藏,就是不放。上级来查,他就把闺女关到屋里,不叫她出来,不叫他看见。怕上级看到了,叫她放了脚。”(15)来自作者2015年8月3日与LSM的访谈资料。

刘家闺女面对研究院的放足检查而躲藏的背后,一方面是来自女性长辈对性别规训的认同,这种认同可能是对成为“女性”的传统认知和焦虑的本能反应,另一方面,对反缠足的反对也是对去掉女性身体外在枷锁的内心恐惧的表达。这也是为什么往往女子的父亲在缠足的事情上有所松动,而母亲作为父权制文化内化后的执行者,却依然坚持。母亲作为女性缠足文化的经历者,她选择认同这种文化期待,对脱离这种民俗文化会出现安全感的缺失而形成文化恐慌。而邹平乡村建设运动虽然在全国放足运动的热潮中也未能达到快速效果,这与缠足习俗的稳定性有关。缠足不是简单的个人行为,背后有着女性寄托婚嫁与理想的文化需求,即“脚大不好嫁”的社会评价与期待。

兴办医疗卫生事业、促进民众身心健康也是邹平乡村建设运动的工作之一。1934年成立了邹平县政建设实验区卫生院,妇婴卫生保健、新法接生、传染病防治和预防接种等是其重点工作。当时全国整体医疗水平不高,婴幼儿死亡率和孕产妇死亡率居高不下,也是危及人口的一个重要因素。邹平也不例外,当时邹平沿用旧法接生,新生儿破伤风的很多。在邹平乡村建设时期从事卫生工作的牛席卿曾回忆,“11乡一妇女7个孩子都得破伤风死了”[31]。因此,邹平实验县卫生院于1935年在首善乡成立妇婴保健会并开办新法接生训练班,同时“对孕妇一一登记,叫她们及时通知我们派人去义务接生”[31]。2015年的调查中,也有民众回忆到新法接生的情况。“那时候,农村生小孩,很缺接生的。俺家里有个妇女生小孩难产了,最后请研究院来接生。”(16)来自作者2015年8月6日与ZHW的访谈资料。卫生院也一直在不断宣传新法接生及新生儿疾病预防等知识。但从被访者提供的信息来看,当时妇女和家庭对新法接生持观望状态,并不积极主动,只是在危急状况出现的时候才去请县卫生院的人来。“接生,它宣传啊!可是没有去的。那时候,老百姓不大接受这个。不去。都是在家里。那些老女人接生。”(17)来自作者2015年8月7日与WZS的访谈资料。对于承担生育风险的女性农民个体来说,面对外来的陌生的医疗知识,她们不是主动接纳,而是被动接纳。

五、结语

本文在文献资料和田野调查资料的基础上,回望百年前这场运动,试图追寻这场运动中女性农民的身影,也与她们作一场时空的对话。

在梁漱溟的乡村建设理论中,注重对农民自觉性的调动,也希望唤起农民自救的意愿。他提倡的“人生向上”的态度也是一种自觉意识。但女性是不是受到了这场运动的启发,笔者无法给出明确的答案。但是,从田野调查资料和文献资料来看,比较明确的是,妇女问题作为社会发展的不利因素而被关注到,这一点与晏阳初的河北定县平民教育一样(18)杜芳琴曾关注河北定县平民教育改革中的性别议题,特别是妇女的参与以及改革对妇女生活状况的改变。研究发现,定县平民教育会在原有的翟城村治的基础上,无论从教育宗旨、目标来看,还是从内容、形式及方法来看,都与妇女相关。在平民教育会的蓝图设计中,妇女与男性一样,是作为“新国民”来接受教育的。见杜芳琴:《农村现代化运动中的妇女与性别议题——以定县为例(1912—1937)》,李银河、刘伯红主编《女性主义论坛》,未出版,第169页。。如邹平乡建研究院曾对妇女问题进行多次专项调查,而且通过禁缠足、反对早婚、建立西医接生产房等方式,在一定程度上建立了女性自我意识觉醒萌芽的条件。

当然,从社会性别理论的角度来看,邹平的乡村建设运动并未打破马克思恩格斯所说的阶级论的局限,乡村建设运动并未改变女性的阶级地位,也并未改变农民阶级内部女性的家庭地位,而只是在原有的家庭制度与社会性别制度基础上的性别盲视。邹平的乡村建设运动虽然在反对早婚、禁缠足等方面确实起到了一定的作用,但依然没有打破父权的权力框架。从制度层面来看,乡村建设运动的管理层或执行层中女性集体缺失。乡村建设运动在农村的管理层或执行层,主要是地方精英们,包括受过教育的、文化程度高的或德高望重的士绅等。不论是联防治安还是乡学村学,其领导者和组织管理者都是受过高小以上教育的人。乡村建设运动从学董到学长,其选拔条件都是适合男性农民的。在乡村一级的管理层中设置了乡理事、村理事,但基本上研究院训练部招收的女学员少。可以说,20世纪30年代的邹平,男性系统的社会资源累积使得男性不论在受教育程度还是家庭资源方面都优于女性,而女性往往达不到乡村建设研究院的选拔标准,进入不了研究院的管理层或执行层。这些也会影响到女性参与经济合作社的角色和地位。梁漱溟也意识到妇女解放问题是社会制度的结构性问题[6]884,但也仅此而已,梁漱溟的乡村建设运动并不是妇女运动,也不可能从社会制度上解决妇女问题。因此,在乡村建设运动的历史记载中,女性仍然是隐身的,不可见的,是旁听者、被代理者和观望者的角色。

但在乡村建设运动的实践中,女性又是参与者和执行者的角色。维系这两种角色的平衡依靠的是女性的隐忍和“坚韧”[32]。女性不论是出于自我生存的需要,还是家庭的需要,都是一种不以主体意识建构为目标的参与,并未达到梁漱溟所说的“农民自觉”的理想层面。我们很难说这场运动中有女性萌发了明确的自觉意识,但我们能感受到这场运动的亲历者有类似的愿望,也能感受到她们作为受益者的感情。比如WYH羡慕自己的妹妹接受了乡建研究院开设的学校教育;SXX认为研究院禁缠足的活动解放了自己。这种内在的萌动虽然不是外显的,但让她们看到了其他的可能。