数据对接融合背景下森林资源管理研究

——以广西南宁横州市为例

2023-11-04刘震峰吴丽娟

梁 耀,刘 亚,刘震峰,吴丽娟

(1.广西壮族自治区林业勘测设计院,广西南宁 530011;2.广西华森设计咨询有限公司,广西南宁 530011;3.自然资源部北部湾经济区自然资源监测评价工程技术创新中心,广西南宁 530011)

2012 年,广西编制《广西壮族自治区林地保护利用规划(2010 — 2020 年)》,建立广西林地“一张图”,明确了林地范围,将以规划管地、以图管地落到实处[1]。从2017 年开始,要求每年在各省(自治区、直辖市)以县为单位开展林地变更调查工作[2]。2019 年,国家林业和草原局提出开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作,整合林地“一张图”和国家级公益林区划落界等成果,实现森林资源“一张图”“一套数”和“一体化”管理[3]。

随着山水林田湖草沙系统治理工作持续推进,2021 年5 月国家林业和草原局发布《林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合技术指南》(以下简称“指南”),要求各省(自治区、直辖市)将森林资源管理“一张图”和草地、湿地专项调查监测成果与第三次全国国土调查(以下简称“三调”)数据进行对接融合,优化国家级公益林范围,形成与“三调”无缝衔接的林草湿资源图。根据国家林业和草原局的工作安排和部署,广西在衔接“三调”数据的基础上,融合草地、湿地资源信息并更新年度林地“一张图”数据,形成2021年林草湿数据与“三调”数据对接融合成果(以下简称对接融合成果)。

对接融合成果以“三调”中的林地、草地和湿地图斑边界为基准,根据调查成果细化林草湿地类,完善资源信息,实现对草地和湿地范围的界定和林地边界的重塑,使林草湿范围与“三调”保持一致。在此过程中,专项管理属性进一步变化。以林地为例,衔接“三调”林地图斑后,产生大量细碎图斑,但不能跨“三调”图斑边界合并,只能在其内部按相邻原则合并,由此产生部分畸形图斑;林地权属及公益林和天然林等专项管理属性也发生变化。

学者们对森林资源管理“一张图”与“三调”成果的融合开展了积极探索和研究。刘晓瑜等[4]、张俊鑫等[5]、丁胜等[6]和石小华等[7]对林草湿数据与“三调”数据融合的技术和方法进行探讨;梁志强等[8]针对林草湿数据与“三调”数据对接融合过程中图斑边界无法重合的问题,提出解决思路;姜文龙等[9]、路飞等[10]和程伟亚等[11]分别以不同地区为例,对森林资源管理“一张图”和“三调”数据进行对比研究和差异分析;程进明等[12]以江苏省扬中市为例,分析森林资源管理“一张图”与“三调”数据进行融合时产生差异的原因,以此为基础,提出统一林地分类标准、开展森林资源补充调查和增加地表基质类型属性等建议。上述研究的重点为林草湿数据与“三调”数据的有效对接融合,或数据差异分析,未对应用对接融合成果进行森林资源管理时面临的问题展开深入分析。

本研究以广西南宁横州市为例,以2020年森林资源管理“一张图”(以下简称2020 年“一张图”)和对接融合成果为基础,通过GIS空间叠加分析技术,分析林地范围、公益林范围和国有森林资源范围等的变化情况,讨论林草湿数据与“三调”数据对接融后森林资源管理面临的问题,结合生产实际和最新政策要求,对后续森林资源调查和管理提出建议,为相关主管部门决策制定提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

横州市(108°48′~109°37′E,22°08′~23°30′N)原名横县,位于广西南宁市,总面积3 464 km2。全市四面环山,中部平缓开阔,以低山丘陵地貌为主,属亚热带季风气候,气候温和湿润,夏长冬短,日照充足,年均无霜期约320 天;雨量充沛,年均降水量1 180.8 mm;气候适宜桉树(Eucalyptusspp.)、荔枝(Litchichinensis)和龙眼(Dimocarpuslongan)等喜温植物生长。境内森林资源丰富,林业生产经营活动频繁,有镇龙和石塘两个国有林场。2017 年森林资源规划设计调查结果显示,横州市林地面积为151 431.81 hm2,森林蓄积量为899.21 万立方米,桉树种植面积为97 453.79 hm2。据全国林木采伐管理系统统计数据,“十三五”期间,横州市年均森林采伐量为92.7 万立方米;据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于下达“十四五”期间年森林采伐限额的通知》(桂政办发〔2021〕27 号),横州市“十四五”期间采伐限额为120.12万立方米。

1.2 材料收集

本研究中应用的数据有2020年“一张图”成果、对接融合成果和2017 年森林资源规划设计调查成果中的国有林场范围。

1.3 数据处理

采用ArcGIS 软件分析工具,将2020 年“一张图”成果与对接融合成果进行图形空间叠加处理,得到对比图斑;对国有林场范围进行裁剪处理,得到国有林场变化图斑。采用高级编辑工具中的“拆分多部件要素”功能,将多部件图斑拆分为单个图斑,采用数据管理工具计算各图斑的椭球面积,最后将数据导入SQL Server软件进行数据变化统计。

2 数据变化分析

2.1 林地变化

2.1.1 林地范围变化

2020 年“一张图”成果中的林地分类沿用林业行业分类标准(LY/T 1812—2009)[13],对接融合成果中的林地分类执行在《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(以下简称《用地用海分类指南》)基础上形成的细化地类标准。两个分类标准中,多个林地二级地类(乔木林地、竹林地、疏林地和灌木林地等)的名称和定义基本一致;主要区别在于前者所含的其他无立木、宜林地和辅助用地,在后者中无逐一对应项,后者的其他林地包括难以填写到具体二级地类的情况。

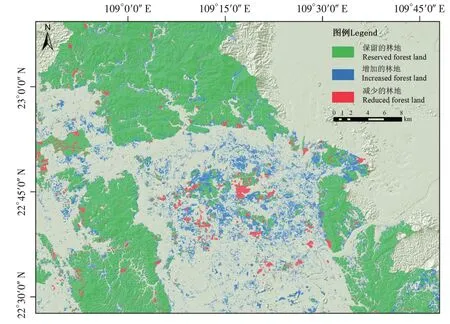

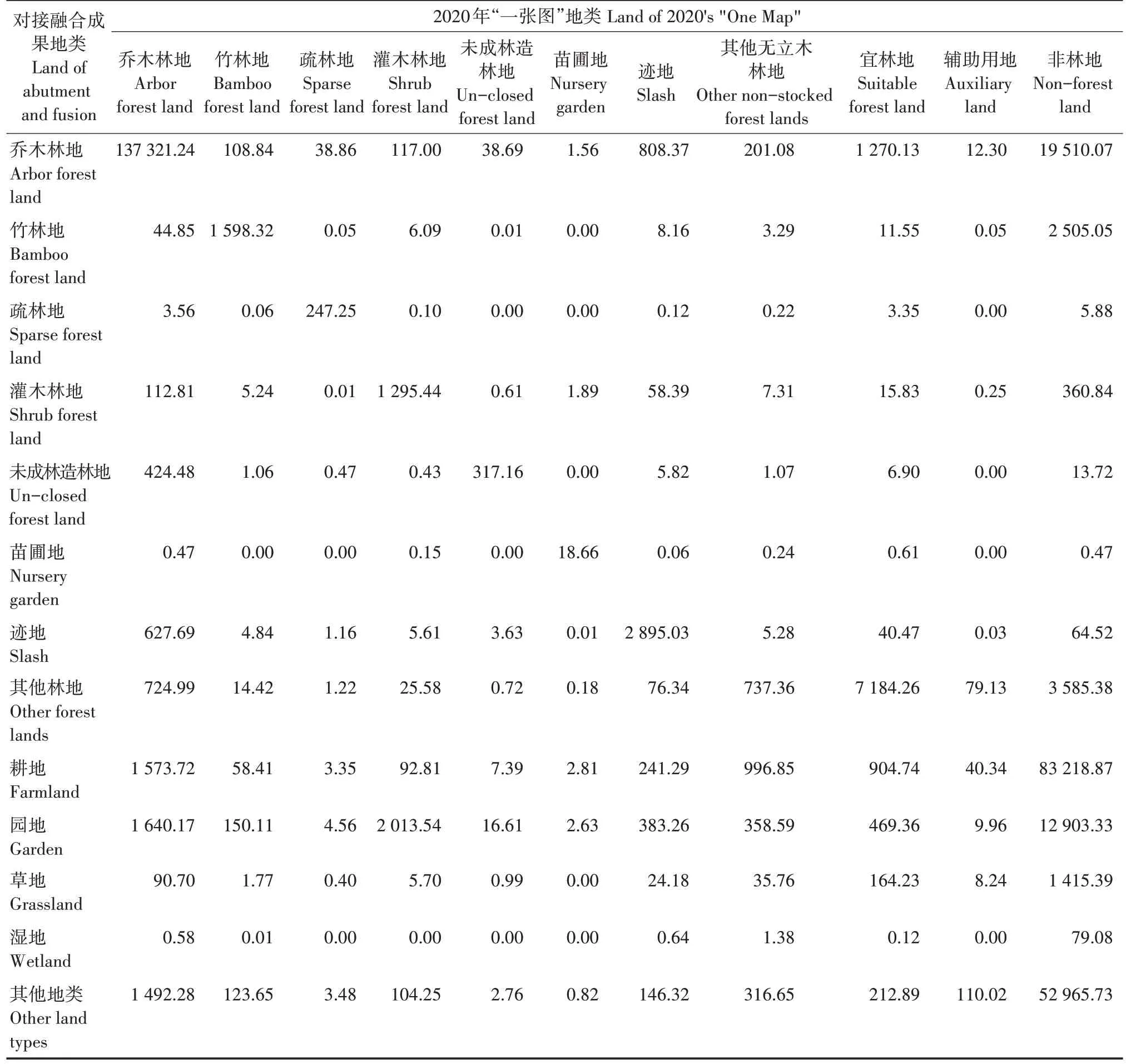

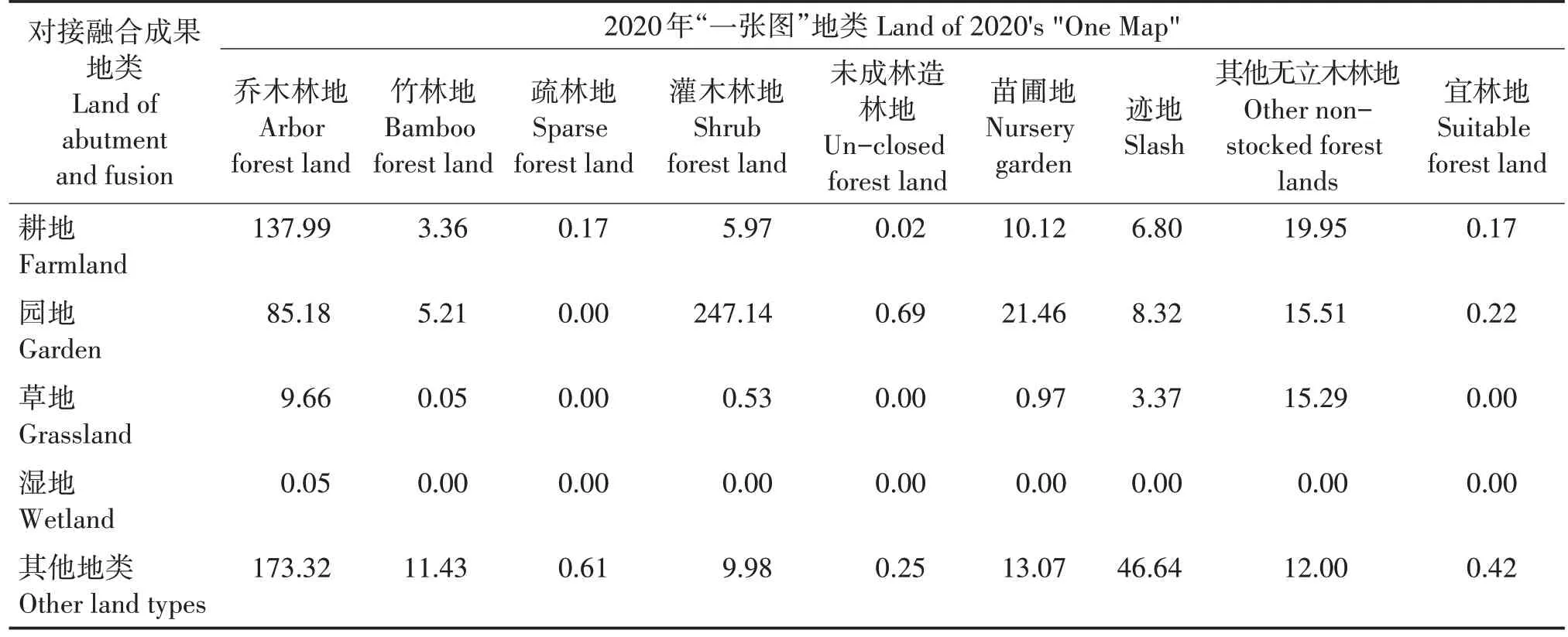

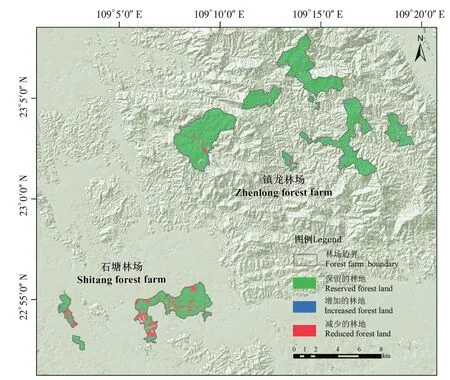

对2020 年“一张图”成果中的地类和对接融合成果中的地类进行分类汇总,得到地类转移矩阵(表1)。2020 年“一张图”成果中,林地面积为168 366.73 hm2;对接融合后,林地面积为182 594.34 hm2,净增加14 227.61 hm2。对接融合成果中,保留的2020年“一张图”成果中的林地面积为156 548.41 hm2,由非林地转入的新增林地面积为26 045.93 hm2,因转化为非林地而减少的林地面积为11 818.32 hm2。增加林地、保留林地和减少林地的局部范围如图1所示。

图1 林地范围变化(局部)Fig.1 Changes of forest lands(partial)

表1 地类转移矩阵Tab.1 Land transition matrix(hm2)

2.1.2 地类变化

各地类面积有较大变化(表1)。2020 年“一张图”成果中的乔木林地面积为144 057.54 hm2,对接融合后保留为乔木林地的面积为137 321.24 hm2,保存率为95.32%;转化为竹林地、灌木林地和其他林地等的林地面积为1 938.85 hm2;转化为耕地等非林地的林地面积为4 797.45 hm2,其中转化为园地的林地面积为1 640.17 hm2。对接融合成果中的乔木林地面积为159 428.14 hm2,其中19 510.07 hm2由2020年“一张图”成果中的非林地转化而来;与2020年“一张图”成果相比,净增加15 370.60 hm2。2020 年“一张图”成果中的其他无立木林地面积为2 665.08 hm2,对接融合后保留为乔木林地、竹林地等的林地面积为955.85 hm2,转化为非林地的林地面积为1 709.23 hm2。其他地类面积变化情况与乔木林地和其他无立木林地类似,均有不同程度的转入和转出。

2.2 国家级公益林面积变化

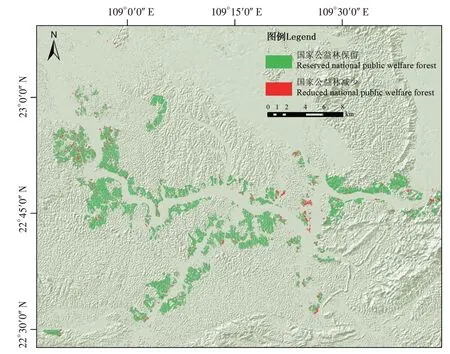

“指南”对国家级公益林优化做出规定,要求执行《中华人民共和国森林法》的相关规定,按照《国家级公益林区划界定办法》(林资发〔2017〕34 号),根据“三调”划定的林地范围,同步优化落实国家级公益林范围界线。对不符合《国家级公益林区划界定办法》相关规定或在“三调”中为非林地的图斑,将其剔出国家级公益林管理范围,国家级公益林局部范围变化如图2所示。

图2 国家级公益林变化(局部)Fig.2 Changes of national public welfare forests(partial)

经统计,2020 年“一张图”成果中的国家级公益林面积为13 569.95 hm2,对接融合后公益林面积为12 084.94 hm2,减少了1 485.01 hm2。减少的公益林中,因衔接“三调”转化为非林地而减少的林地面积为865.92 hm2(表2)。

表2 转化为非林地的国家级公益林面积Tab.2 Areas of national public welfare forests converted into non-forest lands(hm2)

2.3 国有森林资源变化

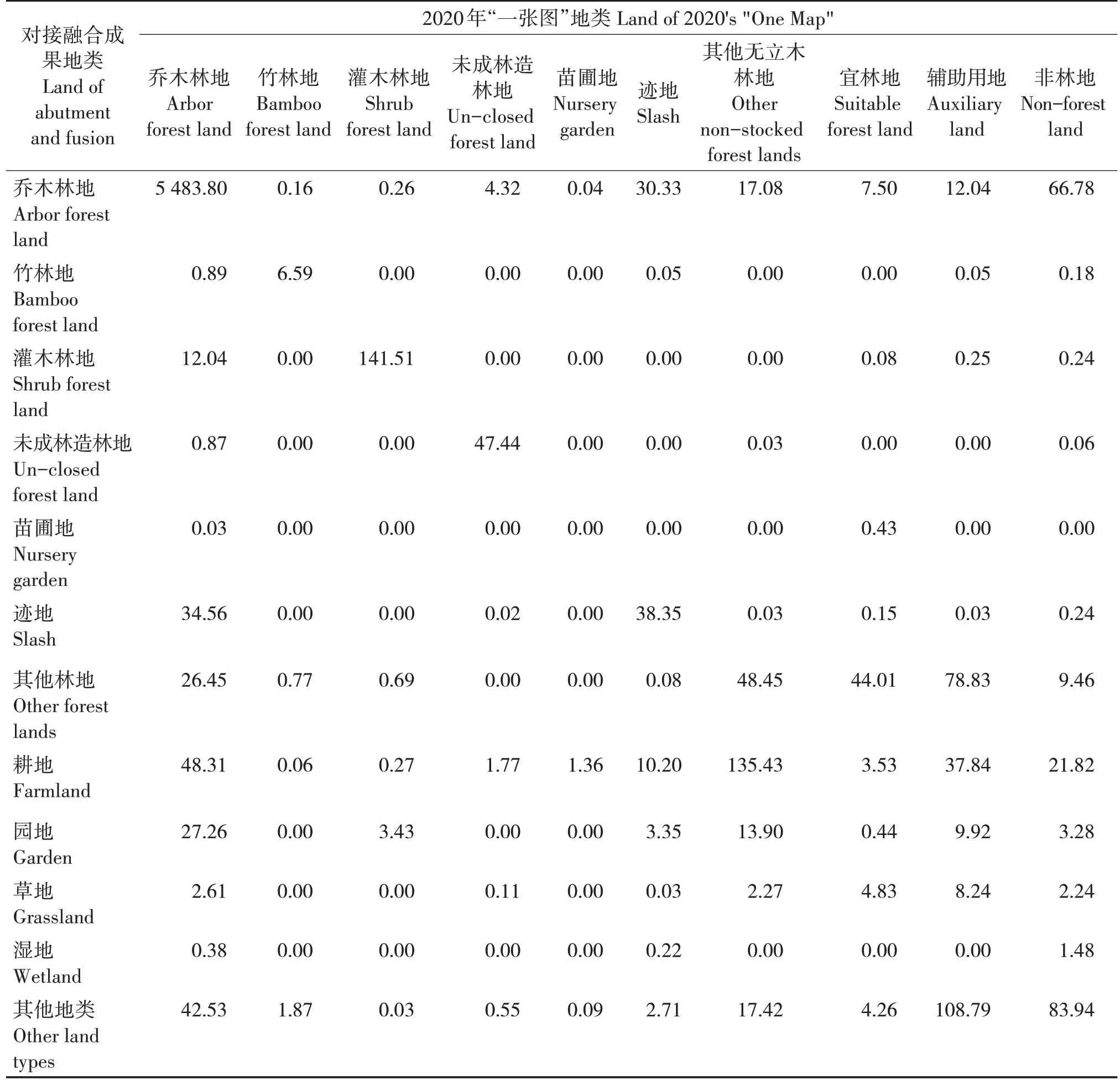

对2020 年“一张图”成果和对接融合成果中镇龙和石塘两个国有林场的经营范围进行图形处理和统计,得到国有林场对接融合前后主要地类转移矩阵(表3)。2020年“一张图”成果中的国有林地面积为6 532.22 hm2,对接融合后的国有林地面积为6 115.17 hm2,净减少417.05 hm2。对接融合前后均为林地的面积为6 038.21 hm2;因对接融合减少的林地面积为494.01 hm2,主要转化为耕地(238.77 hm2)、园地(58.30 hm2)、草地(18.09 hm2)和其他地类(178.25 hm2);因对接融合增加的林地面积为76.96 hm2。林场林地范围变化如图3所示。

图3 林场林地变化(局部)Fig.3 Changes of forest lands in forest farms(partial)

表3 国有林场地类转移矩阵Tab.3 Land transition matrix in state-owned forest farms(hm2)

3 变化原因与问题分析

3.1 数据变化原因

按照对接融合的工作要求,林地图斑的细化地类和管理属性仍以专项调查结果为准,具体由实地调查或遥感影像内业判读获得,但林地范围变化和细碎图斑合并使林地和相关管理数据发生变化。

林地范围变化主要是由于技术标准不统一,即林业管理部门和自然资源管理部门对林地认定存在差异;细碎图斑的产生则是由林地范围变化引起的。周德生[14]认为,林地认定差异的深层次原因为林业管理部门和自然资源管理部门间绩效考核指标有冲突。本研究认为,调查理念的差别是导致技术标准不统一的主要原因之一。自林地落界以来,林业管理部门贯彻以规划管地的理念,以“一张图”管地为具体实践。在“一张图”更新调查中,对地类的调查除依据地类自然属性外,还考量管理属性[6]。调查中,建设项目未经审批使用的林地地块、建设项目临时使用的林地地块、毁林垦种农作物的地块及地震、塌方和泥石流等自然灾害导致林业生产条件完全丧失的地块,均调查为无立木林地;未达到有林地、疏林地、灌木林地和未成林造林地标准,但经县级以上人民政府规划为林地的土地均调查为宜林地。

“三调”的一项重要原则为“所见即所得”[15],土地调查结果必须根据实际自然属性。现场看到未及时更新而被草本覆盖的迹地调查为草地,种上树林的地块调查为林地,种植果树的地块调查为园地,盖了房子的地块调查为建设用地。桉树新造林或萌芽林在“三调”中易被调查为其他林地;但根据广西多年经营桉树的生产经验,桉树生长较快,一般在林业调查中将桉树新造林或萌芽林直接调查为乔木林地。横州市农林交错地带范围广,农地种植桉树的情况时有发生,“三调”将其调查为乔木林地。

除技术标准差异外,调查时间的差异也是造成林地范围和地类发生较大变化的原因。对接融合成果衔接的“三调”地类调查时间节点为2019 年度,而对接融合图斑的林地调查时间节点为2020年度,两项调查存在时间差。横州市林业经营强度大,期间土地利用状况发生一定变化,地类调查结果有差异。

3.2 成果应用面临的问题

林地保护利用规划及其历年的变更成果是林业管理部门开展森林资源管理的主要依据。国家林业和草原局在2020 年8 月14 日的发文中明确将2019 年“一张图”成果全面应用于林地占用、林木采伐、森林经营和监督执法等森林资源管理和生态建设相关领域,支撑相关管理工作。对接融合成果仅衔接“三调”的林地范围,部门职责和管理数据等未得到有效衔接和过渡。对接融合成果带来的大幅变化使其在当前森林资源管理中的应用面临较多问题。

一是以规划管地与根据利用现状管地间存在矛盾,最直接地反映在林地征收占用审批和林木采伐管理两个方面。以新增乔木林为例,树种构成以桉树为主,其面积为15 014.925 hm2;该部分林地多为农民在村旁、路旁空闲地及原农地等进行的自主造林,具有经营强度大、随机性强和变动性大等特点;将该部分林地纳入建设项目征收占用审批范围,会增加林业管理部门监管难度,引发社会矛盾;该部分林木未被纳入采伐限额编制范围,如按林地林木进行管理,会增加采伐限额指标压力,加重农民负担。以无立木林地转化为非林地为例,2020 年“一张图”中分别有442.47 hm2毁林开荒地和243.99 hm2未审批使用林地在衔接“三调”数据后转化为非林地;这两种类型地块涉及违法使用林地问题,如按非林地进行管理,会将其合法化,增加损毁林地的风险。虽然“三调”强调“所见即所得”,但在实际管理中并未完全依赖现状调查结果。2022 年3 月9日,自然资源部办公厅印发《关于以“三调”成果为基础做好建设用地审查报批地类认定的通知》(自然资办函〔2022〕411 号),要求在应用“三调”成果进行建设项目用地审查报批时,应考虑地类来源的合理、合法性,对于没有合法权利来源的,需进行追溯处理。

二是公益林管护问题。2020 年“一张图”成果中的国家级公益林范围是在2018 年公益林落界的基础上逐年完善得来的;公益林年度监测、年度补助资金发放等工作有序推进,为促进区域生态安全发挥了重要作用。对接融合后,国家级公益林面积减少,带来以下两个方面的影响。一是补助资金相应减少,政策延续性中断,挫伤林农护林积极性;二是对国家级公益林总体分布格局产生影响,部分原本连片区划的重点生态区域,出现“开天窗”现象,影响区域整体生态保护效果。

三是国有森林资源管理问题。据《国有林场管理办法》,国有林场林地范围和用途长期稳定,严格控制林地转为非林地。对接融合后,国有林地面积减少,主要是因为林场部分原经济林地、职工自营或出租及被农民侵占的无立木林地和辅助生产用地发生地类转化,造成国有林地流失。

四是政府绩效考核问题。林地保有量、森林保有量和森林覆盖率是林地保护利用规划目标指标,随着生态文明建设工作的推进,也逐步发展成为政府绩效考核目标指标。2021 年以来,广西以全面推行林长制为契机,将森林覆盖率纳入设区、市绩效考评内容。对接融合后,因调查标准不同,与之前相比,各级林草管理部门更难准确把握辖区内林地资源数据,对政府绩效考核产生一定影响。

4 对策与建议

4.1 完善技术标准,结合生产实际

《用地用海分类指南》的印发为统一自然资源调查标准奠定基础,但涉及到林地部分,仍沿用《土地利用现状分类》[16],仅区分了乔木林地、竹林地、灌木林地和其他林地4个二级地类,未充分与标准LY/T 1812—2009 衔接。在进行“三调”时,林业管理部门只能在原有地类基础上自行细化和补充地类。建议进一步完善《用地用海分类指南》,明确和细化林地分类标准,并在具体执行中考虑生产实际,如桉树新造林和萌芽林地类确认问题,统一标准,解决林地认定差异。

4.2 统筹资源调查,统一时间节点

2022 年,自然资源部、国家林业和草原局印发《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》(自然资发〔2022〕5 号),要求在“三调”及上年度国土变更调查形成的林地、草地和湿地地类图斑范围内,每年开展森林、草原和湿地调查监测;衔接国土调查成果成为开展森林资源更新调查的前提条件。建议协同开展林地更新和国土变更调查,统一调查时间节点,统筹调查内容,既能节约经费,又能减少数据误差。

4.3 划定管理范围,加快规划编制

在国土空间规划背景下,在衔接国土调查数据的具体要求中,原有的以规划管地的做法难以继续。原各级政府编制的林地保护利用规划已于2020 年到期,新一轮林地保护利用规划编制在即,需解决合理界定林地范围、统一数据源等关键问题[17]。2023 年4 月,自然资源部、国家林业和草原局印发《关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理》(自然资发〔2023〕53号),对于国土“三调”数据与林地保护利用数据如何融合提供了指导性意见。建议各级林业管理部门尽快落实文件精神,研究制定确认林地管理边界的方法和管控规则,加快编制新一轮林地保护利用规划,并将林地管理边界同步落实到年度林草湿更新成果中。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

作者贡献声明:梁耀负责资料收集、理论分析和论文撰写;刘亚负责数据分析和论文修改;刘震峰负责文献检索和数据汇总;吴丽娟负责数据整理和图片制作。