广西生态保护红线范围内人工商品林调整对策分析

2023-11-04江思卫李丽娟

刘 亚,梁 耀,江思卫,李丽娟

(1.广西壮族自治区林业勘测设计院,广西南宁 530011;2.广西华森设计咨询有限公司,广西南宁 530011)

生态保护红线是在生态空间范围内具有重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,也是国土空间规划体系中的重要组成和国土空间管控的重要依据,对改善环境质量、推进经济社会高质量发展有重要意义[1]。2022年8月,自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局印发《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142 号)(以下简称《通知》)明确,生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界,生态保护红线内自然保护地核心保护区外,禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规的前提下,仅允许10项对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线一旦划定,必须实行严格管理。目前,随着我国生态保护红线划定工作全面完成,生态保护红线已由“划定”阶段转入“严守”阶段[2]。

学者们围绕生态保护红线管控[3-5]及评估和调整[6-9]进行了大量研究。广西生态保护红线范围内人工商品林调整方面的研究未见报道。广西于2019 年7 月启动生态保护红线评估工作,林业部门管理的森林、草原和湿地为评估的主要对象。广西人工林面积常年居全国首位,林业产业总产值居全国前列。根据2020 年度森林资源管理“一张图”成果数据(以下简称一张图数据),人工林中的人工商品林占比近90%,具有重要的经济价值。人工商品林是林农生计所依,直接影响林农收入和林业经济。在生态保护红线评估划定过程中,广西林业部门投入大量人力、物力对生态保护红线范围内的人工商品林进行多次论证、评估和调整,为生态保护红线后续的稳定管控做出了积极贡献。但生态保护红线范围内仍保留了一定面积的人工商品林,生态保护与林业生产经营仍存在矛盾。为更好地处理生态保护红线管控与林农利益的关系,保障生态保护建设与社会发展稳定、协调推进,本研究以广西生态保护红线范围内的人工商品林为研究对象,对其所处地理位置、生态功能区位和权属3 方面进行分析,探讨生态保护红线范围内人工商品林调整对策和建议。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

广西(104°26′~112°03′E,20°54′~26°23′N)是我国唯一沿海、沿江和沿边的少数民族自治区,地处我国南疆,东连广东省,东北接湖南省,西北靠贵州省,西与云南省毗邻,南临北部湾,西南与越南接壤,大陆海岸线长约1 628.59 km,是西南地区最便捷的出海通道。广西属亚热带季风气候,气候温暖,热量丰富,雨水丰沛;夏季时间长、气温高且降水多,冬季时间短、天气干暖。根据2021 年广西国土年度变更调查成果统计,全区土地总面积为23.76万平方千米,其中林地面积为16.10 万平方千米,占全区土地总面积的67.76%。

1.2 数据来源

采用2022 年度广西“三区三线”划定成果中的生态保护红线矢量数据(以下简称红线数据)和一张图数据。自然保护地、主要江河源头等重要区域范围均采用有关主管部门提供的界限范围矢量数据。

1.3 研究方法

采用地理信息系统软件和数据库管理软件对各矢量数据进行叠加分析、图斑面积计算和图斑地块位置分布分析;研究收集到的生态保护红线管控、评估和调整等方面的文献资料,结合广西自然资源部门和林业部门目前正在开展的资源调查、监测和管理方面的政策和规定,为生态保护红线范围内人工商品林调整提出可供参考的建议。

2 生态保护红线范围内人工商品林情况

2.1 基本情况

通过数据分类统计分析,按林地所有权进行划分,广西生态保护红线范围内的人工商品林可分为国有林地和集体林地,其中集体林地占比超70%;根据国家部委有关规则进行统计,位于重要江河干流源头两岸、重要湿地和水库周边等重要区域的人工商品林占绝大多数。

2.2 人工商品林分布

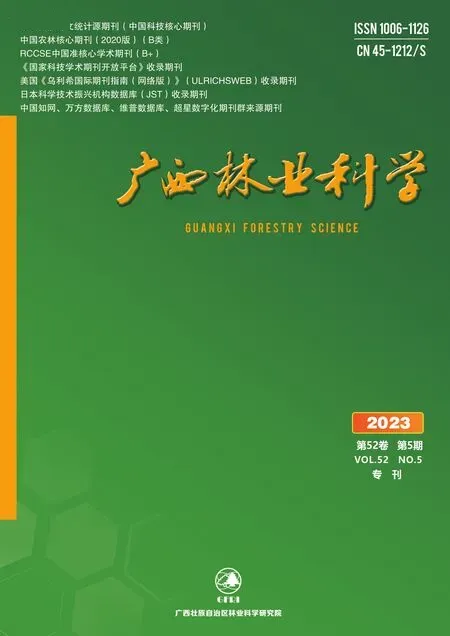

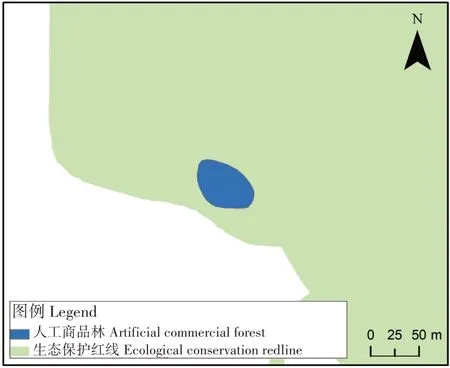

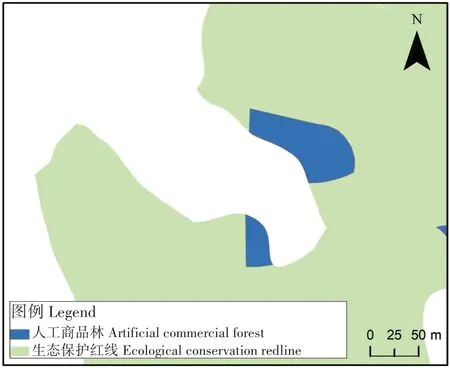

利用地理信息系统软件对研究区生态保护红线数据进行筛查,按照图形形状、分布位置和所属区域,将人工商品林划分为2种分布类型,即独立斑块和边缘斑块。人工商品林地块位于生态保护红线区域内部,且周边均为非人工商品林,为独立斑块(图1)。人工商品林地块位于生态保护红线区域边缘,且周边为非人工商品林或非生态保护红线区域,为边缘斑块;此类型可分为边缘独立斑块(图2)和边缘细碎斑块(图3)。

图1 独立斑块Fig.1 Separate patch

图2 边缘独立斑块Fig.2 Marginal separate patch

图3 边缘细碎斑块Fig.3 Marginal narrow patch

2.3 不同权属人工商品林调整需求

结合生态保护红线评估划定过程中各地反映的情况和走访调研收集到的反馈信息,国有经营单位和林农对于生态保护红线范围内人工商品林的调整需求较迫切。国有经营单位中,部分林场在机构改革后转变为差额拨款事业单位,仅30%左右的财政拨款,其余经费来自森林经营收入,经济压力较大,需保证一定面积可正常经营的人工商品林才能维持运转;部分林场花费大量人力、物力和财力经营的森林资源被划入生态保护红线范围内,因受强制性严格管理而不能被正常采伐,造成一定的经济损失。集体经营中,人工商品林保护与利用的矛盾更明显;林农多年经营的用材林被划入生态保护红线范围内,不能被正常采伐,直接影响林农收入,易引发社会矛盾,给林区维稳工作带来隐患。

3 分析与建议

对生态保护红线范围内的人工商品林应分阶段、分类型进行调整,调整结果既要符合生态保护红线管控的要求,又要满足各部门资源统一管理的需求。近年来,自然资源部门和林业部门开展资源调查和监测工作时,均对人工商品林图斑有最小面积精度要求。2022 年度《国土变更调查技术规程》中,关于最小调查图斑面积的规定为农用地(不含设施农用地)实地面积400 m2,其他地类实地面积600 m2,荒漠地区可适当降低精度。在《2023年林草生态综合监测技术方案》中,林地、草地、湿地、耕地和园地区划最小面积为400 m2,其他土地区划最小面积为600 m2。

参照上述标准,对生态保护红线范围内的人工商品林图斑进行设定,并参照林业部门标准,设定生态保护红线范围内的人工商品林图斑区划最小面积为400 m2。依据此标准,将图斑面积达不到400 m2的地块定义为细碎图斑,统一归类处理;达到400 m2的地块定义为独立斑块,在生态保护红线矢量数据中作为单独图斑进行分析。

3.1 属性调整

利用地理信息系统软件将红线数据与一张图数据进行叠加分析后统计,生态保护红线范围内人工商品林连片斑块面积小于400 m2的细碎图斑约70 000 个,其中位于重要区域的细碎图斑约65 000个,位于非重要区域的细碎图斑约5 000 个。在生态保护红线划定、评估等工作过程中,生态保护红线矢量数据经各部门多轮对接和处理后,其范围内的细碎图斑均处于生态保护红线边缘。针对此部分细碎图斑,不再论证是否调出生态保护红线范围,直接调整图斑属性,并按照是否属于重要区域、林地权属和森林类别等顺序,将其与周边属性一致的图斑进行合并处理。

3.2 逐步转换为公益林

按照公益林区划界定的有关技术标准,对符合公益林区划条件的独立斑块,在充分征求林地所有权人意见、尊重林农意愿的前提下,将人工商品林地块转换为公益林。通过转换,一方面能使林地所有权人或林农获得公益林森林生态效益补偿,减轻因生态保护红线严格管理不能正常经营带来的损失,缓解矛盾;另一方面通过签订公益林管护合同等措施,确定各方的责、权和利关系,进一步提高林地所有权人或林农对生态保护红线范围内林区森林资源的管护意识,维护生态安全,有利于生态保护红线的稳定和有效管理。

3.3 政府赎买

严旭沣[10]对人工商品林赎买进行了较系统的综述,康鸿冰等[11]、王季潇等[12]、池上评等[13]和杨婷等[14]分别对商品林赎买模式、赎买试点、赎买定价和优化策略等进行了研究。上述研究为生态保护红线范围内人工商品林赎买奠定了良好的理论基础,并提供了具体可实施的参考。对于生态保护红线范围内人工商品林矛盾冲突严重、林农调整诉求较强烈和生态区位重要需避免人为活动的区域,可分阶段、分类型进行政府赎买。通过赎买,一方面可使林农获得一定补偿,减轻因人工商品林划入生态保护红线带来的经济损失,解决部分因人工商品林不能正常被采伐引发的林区矛盾;另一方面可实现生态保护红线范围内土地、森林资源的规模管理和有效配置,有效维护生态保护红线范围内的生态安全和稳定。

3.4 生态保护红线调整

《通知》中规定“生态保护红线一经划定,未经批准,严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施‘五年一评估’情况,可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案,纳入国土空间规划修改方案报国务院批准,并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的,省级自然资源主管部门依据批准文件,对生态保护红线作相应调整,更新国土空间规划‘一张图’。”目前,广西已完成自然保护地整合优化方案工作,对处于自然保护地内部分矛盾冲突较大的人工商品林进行优化调出。生态保护红线应充分衔接自然保护地整合优化方案,将采伐需求强烈、生态功能较低和经营强度大的松树(Pinusspp.)、杉木(Cunninghamialanceolata)和桉树(Eucalyptusspp.)等集体人工商品林和差额拨款国有林场经营的国有人工商品林,按照一定规则调出自然保护地一般控制区,进而调出生态保护红线范围。

3.5 保留部分人工商品林

依据《通知》,生态保护红线范围内允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,包括按规定对人工商品林进行抚育采伐,或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新,依法开展的竹林采伐经营。对于调整需求意愿不强烈、由全额拨款事业单位经营和由于财政资金紧张暂时不能调整或赎买的人工商品林,可暂时保留在生态保护红线范围内,严格按照管控规则进行管理。

4 结论与讨论

生态保护红线是我国生态环境保护的一项重要制度创新,是新时期、新形势下生态文明建设作出的一项重大决策部署。生态保护红线的强制性要求对林业部门工作,尤其是人工商品林管理,提出了更高的要求。通过上述分析,针对生态保护红线范围内人工商品林的调整方式主要有属性调整、逐步转换为公益林、政府赎买、生态保护红线调整和保留部分人工商品林。

应高度重视生态保护红线范围内人工商品林调整工作,结合实际情况,采取适当调整方式。在调整过程中,应充分考虑林区的社会和谐稳定、红线范围内的生态安全、政府财政资金状况和各林地权利人的意愿。建议在衔接《通知》的前提下尽快出台与之匹配的管理政策,建立生态保护红线管理机制,并加大财政资金支持力度,提高生态保护红线管理水平。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

作者贡献声明:刘亚负责资料收集、政策分析和论文撰写;梁耀负责资料收集和论文修改;江思卫负责文献检索、数据整理和图片制作;李丽娟负责数据分析和论文修改。