熊亮的中国风儿童绘本艺术语言

2023-11-03潘田田浙江理工大学

郑 泓 潘田田 浙江理工大学

0 前言

当代插画家熊亮曾自述:“一个人小时候看过听过的东西,他永远不会忘,这就是我做中国图画书的原因。”[1]他从小就热爱绘画,以临摹《芥子园画谱》《五百罗汉图卷》为乐。同时,他过着“野孩子”般的生活,童年时期的刻苦学习和丰富多彩的生活经历为他的创作打下了厚实的感性基础。成年后的熊亮曾致力于乡村儿童的阅读推广工作,这给他带来深入了解孩子的机会。当熊亮有了女儿后,如何给孩子选择合适的绘本读物却成为他心中的难题。在他看来,一本优秀的绘本可以在儿童的内心世界与外部世界之间搭建起桥梁,帮助孩子树立起正确的价值观导向。而当时的中国绘本市场,欧美绘本占比较大,国内原创的绘本较少,创新能力还十分薄弱。一些中国本土插画师创作的绘本不仅题材较单一乏味,且囿于模仿欧美绘本的风格和形式,而对中国传统人文艺术资源的发掘和转化运用都不够深入。面对这些问题,熊亮意识到应该打开中国原创绘本之门,并提出给孩子一个“可记忆的中国”的概念。

熊亮的第一本中国风儿童绘本《小石狮》诞生于2005年。随后,他又创作了《泥将军》《年》等作品,这几件作品后被一同编入“绘本中国”系列,他的这一系列作品展现了他对东方美学底蕴的理解和表现。2008年,熊亮的“情韵中国”系列绘本出版,他在这套绘本中融合贯穿了童真与民族风情。2011年至2017年,熊亮又相继出版了《二十四节气》《和风一起散步》等优秀儿童绘本作品,这些绘本流露出温婉闲雅的古典气质,其内容和艺术形式融合了中国传统哲学理念。2019 年,熊亮还创作了《游侠小木客》系列儿童绘本。其故事情节和人物形象的创意灵感来源于《山海经》《列仙传》《桃花源记》等中国传统经典文学。近年来,熊亮及其团队试图将版画所具有的斑驳肌理和独有的质感融入到绘本创作中。如在儿童绘本作品《中国童谣》中,熊亮选取了一些广为大众传播的中国现代童谣作为文本。这些童谣读起来朗朗上口,童谣的趣味性与木版画的艺术表现力完美结合,体现了深厚的中国传统文化内涵。

1 艺术语言

1.1 媒介

在熊亮看来,如果把每个媒介都看作特定的艺术形式,了解绘本和媒介的语言和思维方式,完全可以做出好作品来[2]。每种绘画媒介各具独特的表现特性,熟练掌握媒介特性,包括材质特性、技法特性和人文特性,并在绘本创作中加以合理选择与运用,是产生作品形式语言艺术表现力的关键所在。熊亮在绘本创作中较多使用传统水墨和现代水彩媒介,他还在一些作品中尝试手绘与拼贴、摄影、电脑软件等媒介综合运用的手法,赋予传统题材绘本更多的形式创新趣味。如在以介绍传统民间泥塑艺术为题材的绘本《泥将军》中,熊亮根据脚本设计制作了一个真实的泥塑角色形象——泥将军,且运用摄影和电脑等技术媒介对其进行拍摄和后期图像的画面合成处理。复制粘贴的泥将军动态一致,既保留了泥塑朴拙的质感,又融合了现代工业批量化生产所特有的单纯形式趣味。而绘本《一园青菜成了精》则是运用了实物拼贴的方式,实物拼贴的现代艺术肇始于毕加索将实物等媒介粘贴组合在画布上的创举,这种样式打破了绘画单一的二维平面视觉效果。熊亮将蔬菜实物图片以剪贴手法在画面上进行罗列,并结合传统戏剧造型符号,把这些蔬菜化身为英勇将士,其表情和肢体以墨线简练勾提,皆显滑稽幽默。艺术媒介的综合运用不仅增添了形象的可触感,而且为绘本平添了异乎寻常的生动表现力。

1.2 造型

熊亮的插画造型重“化工”而斥“画工”,即是不事形象的精雕细琢,而取其朴拙质感,重视线条墨趣和敦厚情感的表达,追求重神轻形的造型意趣。以绘本《看不见的马》中的插画为例,见图1,面场景空白恰如传统戏剧的虚拟舞台,烘托了人物的造型表现。熊亮运用简括的变形手法和巧妙的五官刻画,即将红脸长髯的戏曲人物关公的忠厚和机智呈现于画面之上。他的《悟空传》破除了以往西游记题材绘本的常用造型模式,而采取一种更为幽默的方式重新打造孙悟空的形象。悟空脸部的五官造型具有双重内涵,其一是孩子被欺之后的愤怒表情,其二还寓意成年人因欲求未能得到满足,内心为现实世界的“三昧真火”灼烧而表露的痛苦和愤怒表情。熊亮在造型表现上采用水墨媒介恣意涂写,线条奔放粗犷,颇具草莽气势,体现了野性之美。熊亮的儿童绘本作品也有较多相对写实、细腻的造型表现尝试,如《小石狮》《兔儿爷》《京剧猫》等。这些作品的形象设计灵感来源于中国民俗或者神话故事。绘本《小石狮》中的主人公小石狮被刻画得很细致,以淡彩渲染为基底,并在色层上覆盖松动的细线,以增强石狮的视觉质感。

图1 《看不见的马》绘本插画(熊亮)

1.3 色彩

熊亮的绝大部分绘本作品以水墨表现为主,讲求气韵生动,并注重笔墨与意境营造相合,颇得笔墨艺术精髓。在绘本《梅雨怪》中,熊亮营造了晦暗的色调,着力表现中国南方梅雨季的潮湿环境氛围,打破了一般雨季题材绘本常用的俗套色彩表现模式。松居直曾说:“图画书的插图,重要的不是色彩的丰富,而是有无充分表达故事内容的表现力。”[3]《梅雨怪》并没有靠鲜艳的色彩去吸引孩子的注意力,而是以墨代色,并以干笔皴擦表现雨水,使雨水的纷乱繁密感觉跃然纸上。熊亮兼有部分作品通过水彩来营造“中国风”趣味。他糅合了水彩与水墨的水性媒介共性,在使画面保持较高色彩饱和度的同时,仍富有柔和空灵的气质。中国传统色彩美学有“五色”之说,即青、赤、黄、白、黑,分别与抽象概括宇宙天地万物规律的“五行”之木、火、土、金、水5 种物质对应,在传统中医理论中还与五脏的“五气”相对应,并表征空间的5个方位,乃至人伦尊卑的顺次关系。因此,“五色”在中国传统文化观念中具有至为根本的象征意义,是所谓的正色。如同西方色彩学以红、黄、蓝为三原色,加之黑、白二色,生发出其他所有色彩。在绘本作品中,除了以墨色和留白对应黑白二色之外,熊亮还较多运用了青、赤、黄这3种色彩。青色是东方之色,象征着春天与生命,中国传统将青色视作深蓝色,靛青提炼自蓼蓝草,但颜色却比蓼蓝草更深,具有古朴沉稳、纯净静谧的气质。红色热烈偾张,被视为生命的象征。中国汉代尚红,从其出土的漆器等文物中即可见,红色在当时已深受中国人崇拜和喜爱。黄色被视为正统之色,明亮的黄色是尊贵和智慧的象征。熊亮的绘本《小年兽》中,画面以红调为主,而“年”这只怪兽是蓝色的,与热闹的红色调格格不入,但随着故事转折点的来临,年兽由“蓝”变“红”,由此预示新年的到来。而在他的另一部绘本《灶王爷》中,神仙的形象金光灿灿,熊亮运用黄色象征了其身份地位的尊贵。

1.4 空间

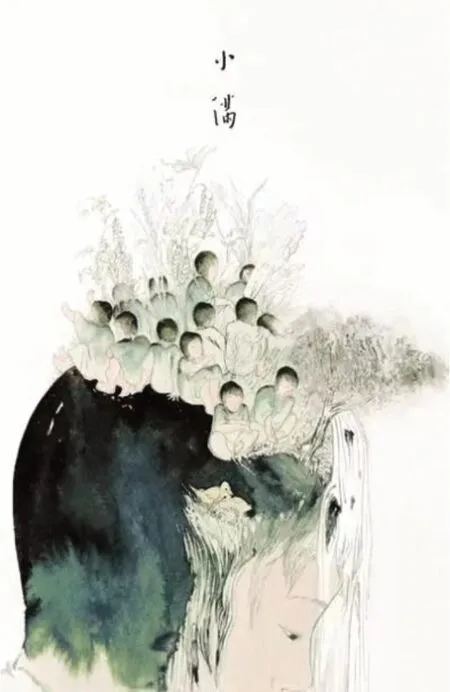

熊亮善于运用不同视角的电影镜头语言来切换丰富画面的空间维度。他在绘本《京剧猫之武松打虎》中描绘了一场很精彩的打戏。表现英雄人物或烘托压抑紧张氛围的电影仰视镜头被借用在绘本场景处理中。“老虎猫”因此被表现得异常高大威猛,以增强读者的视觉心理压迫感。随后,熊亮转而采用连续性的慢动作镜头语言,使“武松猫”的打斗动作产生视觉延缓效应,阅览的时间感因而被拉长。在剧情最后,他用平视角度,清晰地交代了2 只京剧猫打斗的细节。平视角度是一个偏向中性的角度,由此为观众留出了遐想的空间。熊亮用一系列视觉空间转换处理很好地控制了叙事节奏,使读者沉浸于绘本连续阅读的快感体验中。另一方面,熊亮亦十分注重通过画面二维空间的形式传递意境主旨。绘本《二十四节气》中的主角是一个泥土化身的小女孩,见图2。从她的身上见证了二十四节气的变换。熊亮在描绘“小满”节气时,领悟到其中所包含的中庸之道,可以用“满而不损,满而不盈”来概括。所以,他只表现了泥土小人头部的上半部分,以边角之景构成看似不完整的主体塑造,从而使大面积的留白取得了某种视觉深意,这种“计白当黑”的手法较好地起到了意境烘托的作用。

图2 《二十四节气》绘本插画(熊亮)

2 结束语

熊亮所创作的诸多令人印象深刻的儿童绘本作品显示他在认真研究中国传统人文和艺术遗产的同时,也在不断思考如何将有趣的中国文化和艺术形式融入到与日常生活主题相联系的绘本创作之中,以达其寓教于乐的美学价值观念。他坚持艺术的纯粹性,注重绘本艺术性与哲理性的紧密结合,诸如其绘本作品所包含的“虚实相生”“知白守黑”等美学实践。他的作品还以现当代艺术语言与中国传统艺术传承的交织为显著特征,这造成了其作品艺术形式的多样性,也说明他的艺术发展始终处于一种不断求新求异的内驱力之中。但不论艺术形式如何拓展变化,熊亮的绘本创作始终保持着严谨的态度,这种态度意味着其对艺术品质的追求。

但另一方面,如同任何艺术创作者一样,他有意识地通过写意手法来增强绘本作品随性的艺术趣味,但他在实际创作过程中仍可能受到出版社、市场及受众群体等现实因素的制约。与较之画风更为放松的成人绘本《寻暗记》和许多独立插画作品而言,他的多数儿童绘本作品的艺术语言仍相对趋于保守。如何在儿童绘本作品中更多体现艺术创作的随机性,亦或在书籍设计上采取更为多样化的版式来增强儿童阅读的互动性,使绘本变得更加“好玩”,这也正是熊亮中国风儿童绘本艺术创作的初心所在。