1961—2020 年甘肃省乌鞘岭气候变化特征分析

2023-11-03杨晓玲陈海贝李正昊

乔 琴,杨晓玲,陈海贝,李正昊,陈 静

(1.甘肃省永昌县气象局,甘肃金昌 737200;2.甘肃省武威市气象局,甘肃武威 733000;3.甘肃省古浪县气象局,甘肃武威 733100)

《中国气候变化蓝皮书(2020)》显示,全球变暖趋势正在持续,气候系统多项关键指标呈加速变化趋势,中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,在气温方面,1951—2019 年中国气温升高率为0.24 ℃/10 年,全球平均水平为0.20 ℃/10 年,中国升温速率明显高于同期全球平均水平[1]。20 世纪90年代中期以来,中国各地气温明显升高[2-6],极端高温事件明显增多[7-10]。在降水方面,1961—2019 年,降水变化的区域差异明显,中国年降水量呈微弱增加趋势[11-13],年降水日数呈显著减少趋势[14],极端强降水事件呈增多趋势[15-23]。在全球气候变化的大背景下,中国各地对全球气候变化的响应各不相同。甘肃省乌鞘岭地处高寒山区,周围环境变化很小,人烟稀少,远离城市,建筑物和交通工具少,空气污染轻,其气候变化受人类活动和热岛效应影响很小,因此,很有必要研究乌鞘岭的气候变化特征,来说明其变化是对全国乃至全球气候变化的响应,是气候变化的一个具体反映。

1 研究区域地理气候概况

乌鞘岭位于甘肃省河西走廊东部武威市的南部(图1),属于祁连山的高寒山区。乌鞘岭东西长约17 km,南北宽约10 km,海拔在2 400~4 400 m。乌鞘岭是中国地形第一与第二级阶梯的边界,乌鞘岭的西南为地形第一级阶梯,以东以北为第二级阶梯;同时乌鞘岭也是划分中国季风区和非季风区、内流区域和外流区域的分界线,乌鞘岭以东为季风区和外流区域,以西为非季风区和内流区域。其次,乌鞘岭还是中国三大自然区的交汇点,在地形上,其位于黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大高原的交汇处;在气候区划上,高原亚干旱区、中温带亚干旱区、中温带干旱区三大气候区在乌鞘岭相交[24]。乌鞘岭气象站是国家基准气候站,位于102°52′ E、37°12′N,海拔3 045.1 m,在700 hPa 高度,冬季长而寒冷,夏季短而温和,年平均气温0.2 ℃,极端最低气温达-30.6 ℃,年平均降水量410.8 mm,年极端降水量592.8 mm,气候变化无常,有暑天飞雪的现象,灾害天气多,危害大。同时,乌鞘岭气象站是中国中东部地区气象科研和天气预报的指标站,因此,研究乌鞘岭的气候变化将对中东部地区科学研究和天气预报有着重要意义。

图1 武威市气象站点分布

2 资料与方法

2.1 资料来源

选取甘肃省武威市天祝藏族自治县乌鞘岭气象站1961—2020 年气温和降水观测资料,近60 年乌鞘岭气象站均未曾迁移,气温和降水观测数据时间序列长,完整性和连续性好,可信度高。

2.2 研究方法

季节划分3—5 月为春季,6—8 月为夏季,9—11月为秋季,12 月至次年2 月为冬季。以日气温、日降水量为基础,分别统计月、季、年及年代气温的平均值和降水量的合计值,并分析其变化特征。采用距平方法分析气温、降水年代变化,距平计算式如下。

式中,Δx为气温或降水量距平,x为气温或降水量,xˉ为气温或降水量多年均值。

采用线性趋势系数方法[25]分析气温和降水量、季节的变化趋势,其线性趋势方程如下。

式中,t为x所对应的时间,b为倾向率,b×10 为每10 年的变化率。变化趋势的显著性采用x与t之间的相关系数(R)即气候趋势系数进行检验。根据蒙特卡罗模拟方法[26],通过信度α=0.10、0.05、0.01检验对应的相关系数临界值依次为0.306、0.365、0.443,当气候趋势系数绝对值大于上述临界值时,分别认为较显著、显著、很显著。

运用累计距平和信噪比法[27]对年气温和降水量进行突变分析,累计距平计算式如下。

式中,c(t)为年气温或降水量累计距平。c(t) 绝对值达到最大时,对应t为转折年。为检验转折是否达到气候突变的标准,计算转折年的信噪比,计算式如下。

式中,为信噪比,、和s1、s2分别为转折年前后气温或降水量的平均值和标准差。当≥1.0 时,存在气候突变,最大对应年定义为气候突变年。

3 结果与分析

3.1 气温时间变化

3.1.1 年、四季气温年代际变化 表1 为乌鞘岭各年代年及春、夏、秋、冬四季气温距平(距平的计算以1961—2020 年60 年平均值为基准)。由表1 可知,乌鞘岭不同年代年及春、夏、秋、冬四季气温变化差异明显。20 世纪60—80 年代年及春、夏、秋、冬四季气温为负距平,为相对偏冷期;20 世纪90 年代年及春、夏、秋、冬四季气温为正距平,为相对偏暖阶段;21 世纪00—10 年代年及春、夏、秋、冬四季气温为较大正距平,为相对偏暖期。20 世纪60 年代至21 世纪10 年代乌鞘岭年及春、夏、秋、冬四季及全年气温分别升高了1.2、1.1、0.9、1.5、1.2 ℃。由此可知,20 世纪60 年代至21 世纪10 年代乌鞘岭气温呈逐年代升高趋势。

表1 乌鞘岭年代际气温距平(单位:℃)

3.1.2 年、四季气温年际变化 由图2 可知,乌鞘岭年气温呈升高趋势,气候倾向率为0.287 ℃/10 年,气候趋势系数通过了α=0.01 的显著性水平检验,升高趋势显著。升温速率分别高于同期全球和全国平均水平0.20 ℃/10 年和0.24 ℃/10 年[1]。由此可知,乌鞘岭是年气温升高较快的地区。1961—2020 年60年乌鞘岭年气温仅为0.2 ℃,气温<0 ℃的年份共26年,年最高气温为1.6 ℃(2013 年),年最低气温为-1.1 ℃(1967 年),相差2.7 ℃;年次高气温为1.5 ℃(1998 年和2016 年),年次低气温为-1.0 ℃(1976年),相差2.5 ℃。

图2 乌鞘岭年气温变化趋势

5 年滑动平均温度曲线显示为波动性升高,整体呈“低-中-高”的1 峰1 谷型结构。1961—1985 年气温均值为-0.3 ℃,低于多年平均值,为气温偏低阶段,1985 年后气温进入波动增长的阶段,1986—1996 年气温均值为0.1 ℃,接近多年平均值,为气温持平阶段,1997—2020 年气温均值为0.9 ℃,远高于多年平均值,为气温偏高阶段。

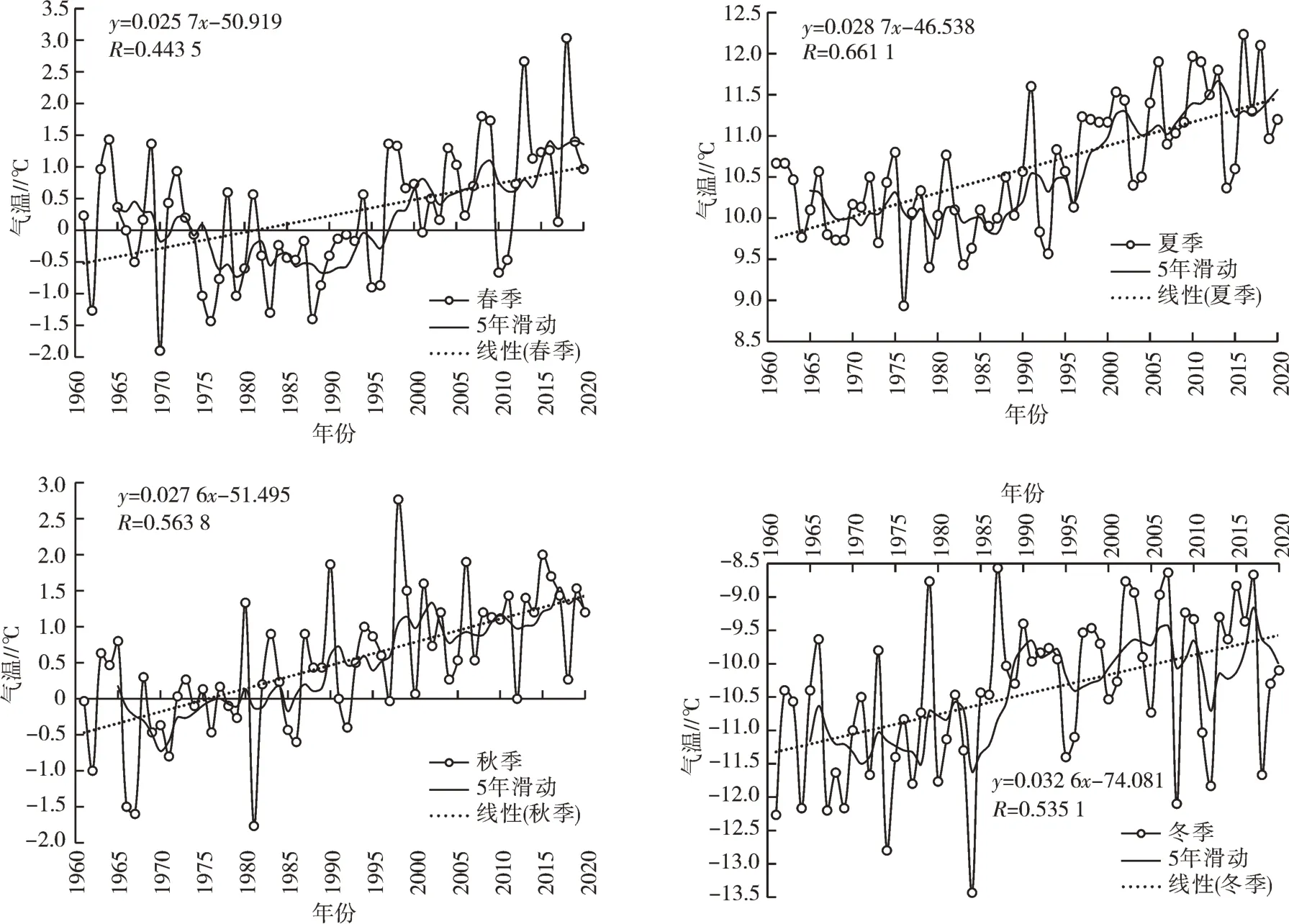

由图3 可知,乌鞘岭春、夏、秋、冬四季气温均呈升高趋势。春、夏、秋、冬季四季气温的气候倾向率分别为0.257、0.287、0.276、0.326 ℃/10 年,升温速度为冬季>夏季>秋季>春季,气候趋势系数均通过了α=0.01 的显著性水平检验,即四季气温升高趋势很显著,说明冬季气温升高对年气温升高的贡献最大。乌鞘岭四季气温的均值及极值见表2,其中,夏季气温最高,冬季气温最低,春、秋两季居中。

表2 乌鞘岭四季气温的均值及极值

图3 乌鞘岭四季气温变化趋势

5 年滑动曲线显示,乌鞘岭春、夏、秋、冬四季气温为波动性升高。其中春季气温呈“中-低-高”三个阶段,1961—1974 年均值为0.2 ℃,等于多年均值,为持平阶段;1975—1996 年均值为-0.5 ℃,低于多年均值,为偏低阶段;1996 年后进入波动升高阶段,1997—2020 年均值为1.0 ℃,高于多年均值,为偏高阶段。夏季气温也呈“中-低-高”三个阶段,1961—1978 年气温均值为10.1 ℃,接近多年均值,为气温持平阶段,1979—1987 年均值为9.9 ℃,低于多年均值,为偏低阶段;1987 年后进入波动升高阶段;1988—2020 年均值为11.0 ℃,高于多年均值,为偏高阶段。秋季气温呈“低-中-高”三个阶段,1961—1981 年均值为-0.2 ℃,低于多年均值,为偏低阶段;1981—1997 年均值为0.4 ℃,接近多年平均值,为持平阶段;1998 年后进入波动升高的阶段,1998—2020 年均值为1.2 ℃,高于多年均值,为偏高阶段。冬季呈“低-高”两个阶段,1961—1984 年均值为-11.2 ℃,低于多年均值,为偏低阶段;1984年后进入波动升高的阶段,1985—2020 年均值为-9.6 ℃,高于多年均值,为偏高阶段。

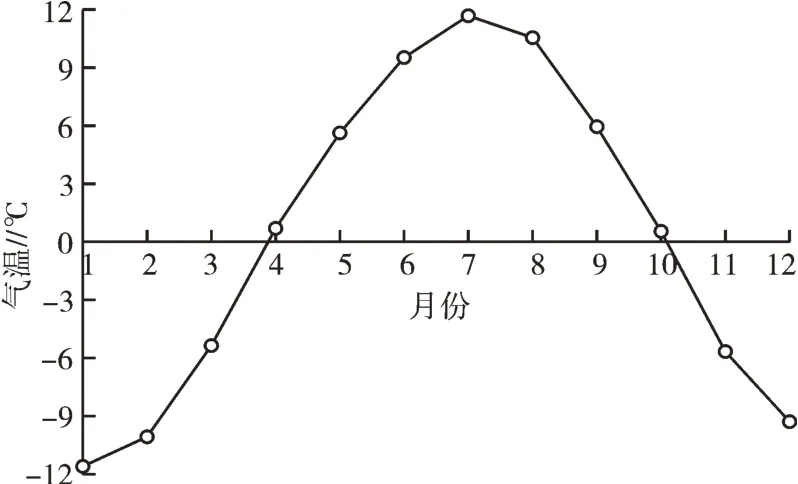

3.1.3 月气温变化 分析发现,乌鞘岭月气温变化特征非常明显,月气温变率较大,表现为1 个明显的高峰和1 个明显的低谷(图4),气温最高月份在7月,为11.7 ℃,次高月份在8 月,为10.5 ℃,依此向两端迅速递减,气温最低月份在1 月,为-11.6 ℃,次低月份在2 月,为-10.1 ℃,最高和最低气温月相差23.3 ℃。

图4 乌鞘岭月气温变化趋势

3.2 降水时间变化

3.2.1 年、四季降水年代际变化 表3 为乌鞘岭各年代际年及春、夏、秋、冬四季年降水量距平(距平的计算以1961—2020 年60 年平均值为基准)。由表3可知,乌鞘岭不同年代际年及春、夏、秋、冬四季降水量变化差异较大。20 世纪60 年代年及春、夏、秋、冬四季降水量为负距平,为相对偏少期;20 世纪70 年代夏、秋两季年降水量为正距平,为相对偏多阶段,年及春、冬两季降水量为负距平,为相对偏少阶段;20 世纪80 年代年及春、夏、冬三季降水量为正距平,为相对偏多阶段,秋季降水量为负距平,为相对偏少阶段;20 世纪90 年代春、冬两季降水量为正距平,为相对偏多阶段,年及夏、秋两季降水量为负距平,为相对偏少阶段;21 世纪00 年代春、秋、冬三季降水量为正距平,为相对偏多阶段,年及夏季降水量为负距平,为相对偏少阶段;21 世纪10 年代年及春、夏、秋、冬四季降水量为正距平,为相对偏多阶段,夏季降水量正距平最大,表明夏季降水量增多对年降水量增多贡献最大。20 世纪60 年代至21 世纪10 年代乌鞘岭年及春、夏、秋、冬四季降水量分别增加了131.1、11.4、83.2、27.9、8.6 mm。由此可知,20 世纪60 年代至21 世纪10 年代乌鞘岭降水量呈逐年代增加。

表3 乌鞘岭年代际降水量距平(单位:mm)

3.2.2 年、四季降水年际变化 由图5 可知,乌鞘岭年降水量呈增多趋势,气候倾向率为18.690 mm/10年,气候趋势系数通过了α=0.05 的显著性水平检验,增多趋势显著。由此可知,乌鞘岭是降水量增多相对较多的地区。1961—2020 年60 年乌鞘岭平均降水量为410.8 mm,年最多降水量为592.8 mm(2012年),年最少降水量为231.3 mm(1962 年),相差361.5 mm;年次多降水量为592.2 mm(2019 年),年次少降水量为236.4 mm(1965年),相差355.8 mm。

图5 乌鞘岭年降水量变化趋势

5 年滑动平均降水曲线显示为波动性缓慢增多,整体呈“低-高-中-高”的2 峰1 谷型结构。1961—1978 年降水量均值为362.8 mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段;1979—1991 年降水量均值为423.1 mm,高于多年平均值,为降水偏多阶段;1992—2011 年降水量均值为407.3 mm,接近多年平均值,为降水持平阶段;2011 年后降水进入波动增长阶段,2012—2020 年降水量均值为465.1 mm,远高于多年平均值,为降水显著偏多阶段[7]。

由图6 可知,乌鞘岭春、夏、秋、冬四季降水量均呈增多趋势。春、夏、秋、冬四季降水量的气候倾向率分别为2.409、9.554、4.998、1.729 mm/10 年,增多的速度为夏季>秋季>春季>冬季,冬季气候趋势系数通过了α=0.01 的显著性水平检验,增多趋势很显著,春、夏、秋三季气候趋势系数没有通过显著性水平检验,增多趋势不显著,说明冬季降水增多对年降水量的增多贡献最大。乌鞘岭四季降水量的均值及极值见表4,其中,夏季降水最多,冬季降水最少,春、秋两季居中。

表4 乌鞘岭四季年降水量的均值及极值

图6 乌鞘岭四季降水量变化趋势

5 年滑动降水量曲线显示,乌鞘岭春、夏、秋、冬四季降水量为缓慢波动性增多。其中春季呈“低-高-中”的1 峰1 谷型结构,1961—1980 年降水量均值为60.5 mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段,1980 年后降水量进入波动增多的阶段,1981—2004年降水量均值为75.2 mm,高于多年平均值,为降水偏多阶段,2004 年后降水量进入波动降低的阶段,2005—2020 年降水量均值为69.8 mm,接近多年平均值,为降水量持平阶段;夏季呈“低-高-低-高”的2 峰2 谷型结构,1961—1977 年降水量均值为220.4 mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段,1978—1994年降水量均值为263.1 mm,多于多年平均值,为降水偏多阶段,1995—2011 年降水量均值为228.0mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段,2012—2020 年降水量均值为304.2 mm,高于多年平均值,为降水偏多阶段;秋季呈“中-低-高”的1 谷1 峰型结构,1961—1971 年降水量均值为85.9 mm,接近多年平均值,为降水持平阶段,1972—1994 年降水量均值为83.0 mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段,1994 年后降水进入波动增多的阶段,1995—2020 年降水量均值为99.1 mm,高于多年平均值,为降水偏多阶段;冬季呈“低-中-高”的1 谷1 峰型结构,1961—1987 年降水量均值为4.9 mm,低于多年平均值,为降水偏少阶段,1988—2012 年降水量均值为9.4 mm,接近多年平均值,为降水持平阶段,2012 年后降水进入波动增多的阶段,2013—2020 年降水量均值为14.5 mm,远高于多年平均值,为降水显著偏多阶段。

3.2.3 月降水变化 分析发现,乌鞘岭月降水变化特征也非常明显,月降水量变率较大,表现为1 个明显的高峰和1 个明显的低谷(图7),降水量最多月份在8 月,为90.4 mm,次多月份在7 月,为89.7 mm,依此向两端迅速递减,降水量最少月份在12 月,为1.5 mm,次少月份在1 月,为2.3 mm,最多和最少月相差88.9 mm。降水主要集中在6—9 月,降水量为309.4 mm,占年降水量的75%。

图7 乌鞘岭月降水量变化趋势

3.3 气温和降水气候突变

采用累计距平方法对乌鞘岭气温和降水量进行了气候突变分析。从图8a 可以看出,乌鞘岭气温20世纪60—90 年代中期呈波动降低趋势,1996 年后呈快速升高趋势,1996 年信噪比为1.36,通过了信噪比检验。因此,可认为乌鞘岭气温的气候突变时间在1996 年。从图8b 可以看出,乌鞘岭降水量20 世纪60—70 年代中期均呈波动减少趋势,1977—2002 年呈波动阶段,2002 年后呈波动增多趋势,1977 年信噪比为0.45,2002 年信噪比为0.34,均未通过信噪比检验。因此,可认为乌鞘岭降水气候转折时间在1977 年和2002 年,没有发生气候突变。

图8 乌鞘岭年气温(a)和降水量(b)的累计距平

4 结论

利用甘肃省武威市天祝藏族自治县乌鞘岭气象站的气温和降水资料,分析了乌鞘岭的气候变化特征,得到以下结论。

1)乌鞘岭年代、年及四季气温呈升高趋势,升温的速度为冬季>夏季=年>秋季>春季,气候趋势系数均通过了α=0.01 的显著性水平检验,升高趋势很显著,冬季气温升高对年气温升高的贡献最大。乌鞘岭月气温变化特征明显,月气温变率较大,最高月份在7 月,依此向两端迅速递减,最低月份在1 月,最高和最低气温月相差23.3 ℃,乌鞘岭气温在1996 年发生气候突变。

2)乌鞘岭年代、年及四季降水量呈增多趋势,增多的速度为年>夏季>秋季>春季>冬季,年降水量的气候趋势系数通过了α=0.05 的显著性水平检验,增多趋势显著,冬季降水量的气候趋势系数通过了α=0.01 的显著性水平检验,增多趋势很显著,冬季降水量增多对年降水量的增多贡献最大。乌鞘岭月降水变化特征也非常明显,月降水量变率较大,降水量最多月份在8 月,依此向两端迅速递减,降水最少月份在12 月,降水量最多和最少月相差88.9 mm。降水量主要集中在6—9 月,为309.4 mm,占年降水量的75%。乌鞘岭降水在1977 年和2002 年出现了气候转折,没有发生气候突变。

3)由于乌鞘岭地处高寒山区,植被稀少,周围观测环境变化很小,且远离城市,人烟稀少,建筑物和交通工具少,空气污染轻,其气候变化受人类活动和城市热岛效应的影响很小,与武威市其他县区相比[28],气温的上升率明显偏低,降水量的增多率明显偏高;与西宁[4]、新疆[6]、黄河流域[23]等地区相比,也得到了基本相同的结论。因此,乌鞘岭气候变化是一种普遍现象,可能是对全球气候变化的具体响应,与人类活动和城市热岛效应的关系并不大,这一点还有待于在未来的研究中进一步讨论。