极小野生种群绒毛皂荚的社会认知与扩展

2023-10-31舒骏生谢咏红

蔡 奕,舒骏生,谢咏红

(1.国家林业和草原局中南调查规划院,湖南 长沙 410014; 2.湖南南岳树木园,湖南 衡阳 421900)

极小种群植物是指分布地域狭窄,长期受到外界因素胁迫干扰,呈现出种群退化和个体数量持续减少、种群和个体数量都极少、已经低于稳定存活界限且随时濒临灭绝的野生植物种群[1]。绒毛皂荚(Gleditsia japonica var.velutina)是全国12种原产地野生数量小于10株的极小野生物种之一[2-3],仅分布于南岳衡山广济寺附近山地及其延伸山地,属于极小野生物种中“野外种群数量极小、极度濒危、随时有灭绝危险”的类型[1],为国家一级重点保护野生植物[4],一直以来都是林业界重点关注和管理的对象,也是当前国家优先保护的野生物种。为了加速该种群的恢复发展,加强其保护利用,为编制其发展计划和管理措施提供科学依据,我们试图收集尽量多的绒毛皂荚文献,通过整理文献中的信息,综合分析其社会认知与扩展的过程。

1 文献的收集与组成分析

1.1 文献收集的内容与方法

1.1.1 收集的内容

文献收集的内容包括绒毛皂荚新种发表以来涉及其发现、保护、种质保存与种群发展、创新技术与开发利用等方面的资料,即包括含有物种的发现、定名、词条创建、物种特性、潜在价值、树种推介、科学试验、专题研究、考察报告、就地保存与迁地保存、育苗造林、开发利用、种群变化、知识普及、物候变化等内容的科技文献和新闻报道等。

1.1.2 收集方法

(1)通过互联网查新获得文献资料。主要通过两条途径获取:一是进入科技文献专业网站(下称学术网)网页检索,获取科技文献。进入的主要网站有国家科技图书文献中心(下称文献中心)、中国知网(知网)、维普期刊资源网(维普网)、万方数据知识服务平台(万方网)、掌桥科研(掌桥)及百度文库。二是通过微软必应(Microsoft Bing)搜索引擎进行搜索,获得不同门户网站(下称门户网)网页提供的信息资料。涉及的网站有百度、新浪、网易、知乎、腾讯、搜狐、环球网、光明网、科学网、央视网、央广网、中国政府网、国家林业和草原局政府网等及其下属分网等51个网站。网站网页上的资料信息有较多的来源于中国绿色时报、央视新闻、光明日报、中国科学报、三湘都市报、潇湘晨报、华声在线、湖南在线、基层政府门户网等。 (2)通过本单位生产技术处查阅涉及绒毛皂荚的文献图书资料。(3)清理本人平时收集和调查的资料。

1.1.3 文献内容与发表时间分组分段

根据文献内容与文体性质将其分为6类:(1)推荐介绍类:发现新种、创建词条、树种介绍与推荐等; (2)试验研究类:田间试验、专题研究、考察调研与引种驯化等; (3)科学普及类:知识普及、影像图片等; (4)新闻报道类:野生植株发现、种群变化、花果物候、新闻事件等; (5)种群保护利用类:必要性、保护方案、保护措施、种质保存等;(6)生产管理类:政策支持、生产与经营等。

将发表新种的41年(1982年~2023年)划分为4个时间段:Ⅰ时段为1982年1月-1992年12月;Ⅱ时段为1993年1月-2003年12月;Ⅲ时段为2004年1月-2014年12月;Ⅳ时段为2015年1月-2023年6月。

1.2 文献组成与分析

1.2.1 文献数量组成

从1982年至2023年6月,共收集41年内与绒毛皂荚有关的文献233篇,除去学术网和门户网两类网(下称两网)网页中重复出现的文献后为108篇,其中只有两篇--- 《绒毛皂荚保护生物学初步研究》和《皂荚属植物染色体观察》同时出现在学术网和门户网网页。学术网平台134篇(文献中心22篇、知网31篇、维普29篇、万方20篇、掌桥14篇、百度18篇),除去各网站网页重复出现的文献后为44篇(含同时出现在门户网网页的上述2篇);门户网平台99篇,除去网站网页重复出现的文献后为66篇(含同时出现在学术网网页的上述2篇)。这两类网站中所含的44篇和66篇文献中,分别有推荐介绍类4篇和20篇、试验研究类26篇和3篇、科普类3篇和4篇、新闻类2篇和34篇、种群保护类3篇和5篇、生产管理类6篇和0篇。

1.2.2 绒毛皂荚的社会认知度分析

对绒毛皂荚认知的深浅自然会影响到物种保护与发展的水平。社会认知包括业内学界的专业认知与非业内学界的非专业认知。业内学界的专业认知深度通过业内学界发表的科技文献的数量和质量表达,科技文献发表的越多则说明业内学界专业认知度就越高。非业内学界的非专业上认知的广度和深度则通过大众媒体对其传播的力度实现,传媒发表的文献越多,则反映非专业上认知度就越高。反之,科技或传媒文献发表的越多则可说明业内学界和非业内学界对其的认知度也越高。

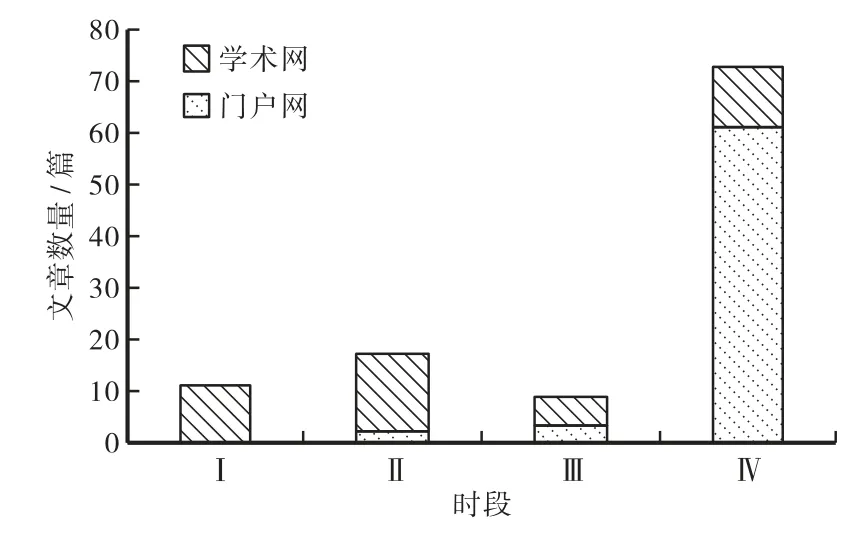

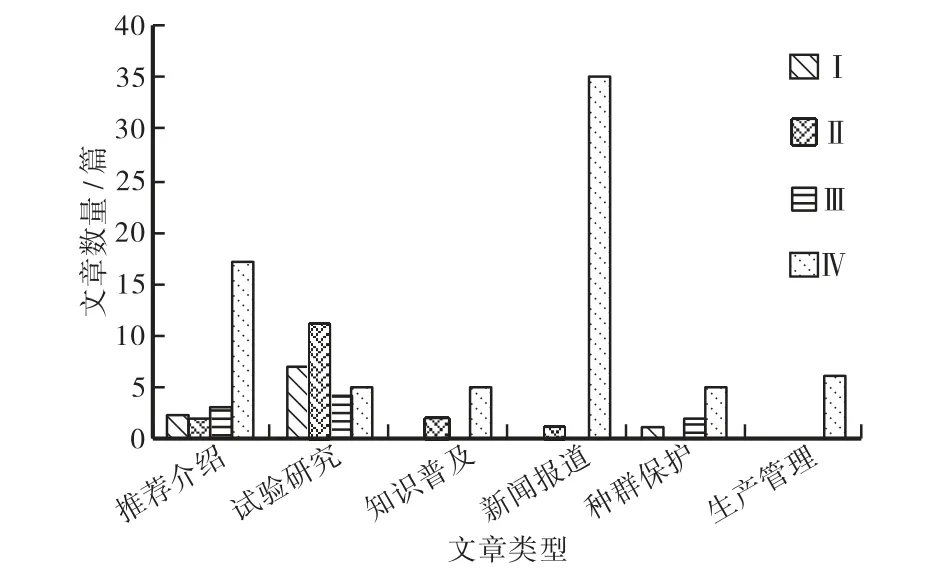

为了从文献资料的时段组成和内容性质组成中分析专业内学界和非专业内学界对绒毛皂荚的认知程度,将收集的文献分类后编制成了图1和图2。

图1 两网文献数量依时段的变化图Fig.1 Changes in the number of literature documents in two networks over time

图2 不同内容文献数量依时段的变化图Fig.2 Changes in the number of literature documents w ith different contents over time

从图1和图2中可以看出:(1)图1中:第Ⅰ时间段,即1982年分别由李丙贵[5]和李林初[6]在《云南植物研究》与《植物分类学报》上以绒毛皂荚新种及新变种发表文章开始,至1992年12月的11年间,出现的文献数量均为学术网所有,有11篇;而门户网上没有文献记录,数量为零。第Ⅳ时间段两网共有文献73篇,其中门户网61篇,占当时段总数的 83.56%;学术网 12 篇,只占16.44%。第Ⅱ时段两网共有文献17篇,其中门户网2篇,占当时段总数的11.76%;学术网15篇,占88.24%。第Ⅲ时段两网共有文献10篇,其中门户网3 篇,占33.33%;学术网6 篇,占66.66%。(2)图2中:推荐介绍类4个时段上都有各文献类方柱图分布,但方柱图大小变化很大,以第Ⅳ时段图形最大,收录文献17篇,占4个时段总数的70.83%;Ⅰ、Ⅱ时段图形大小相近;Ⅲ时段占比略有上升。试验研究类文献方柱图中,4个时段上也都有各类文献方柱图分布,但方柱图大小变化较推荐介绍类小,以第Ⅱ时段图形为大,收录文献11篇,占4个时段总数的40.74%;知识普及类文献方柱图中,图形分布不完整,4个时段上只有Ⅱ、Ⅳ时段上有文献方柱图分布,图也较小,文献数分别为2篇和5篇;Ⅰ、Ⅲ时段图形位置上空缺。新闻报道类方柱图中,图形也不完整,4个时段上也只有Ⅱ、Ⅳ时段上有文献方柱图分布,且Ⅱ、Ⅳ时段上文献方柱图图形大小变化很大,第Ⅳ时段方柱图中含文献35篇,Ⅰ、Ⅲ时段图形位置上空缺。种群保护类文献方柱图中,缺Ⅱ时段方柱图形,4个时段上只有Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ时段上有文献方柱图分布,且图形较小,内含文献数分别为1、2、5篇。生产管理文献类方柱图中,只有第Ⅳ时段有图形分布,其他时段图形位置空缺。

根据上述数据组成结果做如下分析: (1)绒毛皂荚试验研究类的文献以学术网为主,占试验研究类文献总数的89.66%;新闻报道文献以门户网为主,占新闻报道文献总数的94.44%;生产管理文献也以学术网为主,占100%;其他文献类在两网上所占比重相近。说明学术网文献在衡量绒毛皂荚的专业学界认知上占有大的权重,因为试验研究类和生产管理类文献是分别对绒毛皂荚科技进步和种群保存利用的总结与表达。而门户网文献类在对绒毛皂荚的非专业学界认知上占有很大的权重,因为新闻报道是这种认知的记录和传播。第Ⅰ时段收录文献均出现在学术网上,而第Ⅳ时段新闻报道类在门户网上占优势。从第Ⅰ时段到第Ⅳ时段文献数量在4个时段为“低-高-低-高”的波状变化,而门户网为“零-低-低-高”的变化 (见图1)。因此,可以认为绒毛皂荚公开定名发表后的第1个11年是学界初步认识并接纳新物种而缺乏非专业学界认知的阶段,第2个11年是业内学界深化认知初始扩展种群、非专业学界开始关注的阶段,第3个11年是业内和非业内学界认知停滞不前的阶段。近10年学界认知度加大,开始重视其研究,且非业内学界的认知程度也得到很大的提高,为业内和非业内学界认知进一步深化的阶段,这与1999年国务院发布的《国家重点保护野生植物名录(第一批)》[7]将绒毛皂荚列为国家二级重点保护野生植物有很大关系。

2 文献中显示的几个种群扩展问题

2.1 物种的发现与原生种群的数量波动

2.1.1 绒毛皂荚新物种的发现与命名

(1)绒毛皂荚新物种的发现

1954年夏天,原湖南师范学院生物系李丙贵先生带领学生在南岳实习采集植物标本,对所采标本进行现场鉴定时发现一种属于豆科(Leguminosae)皂荚属(Gleditsia)的木本植物与同属其他种有别,认为可能是新种。当时限于资料不够,为慎重起见,李丙贵先生将这个标本送请中国科学院华南植物研究所陈焕镛与候宽昭两位教授鉴定。经研究,两位教授认定是个新种[8-9]。

(2)绒毛皂荚定名

著名植物分类学家陈焕镛与候宽昭教授根据绒毛皂荚荚果表面密被棕褐色绒毛这一特征将其命名为绒毛皂荚,但当时没有正式发表。27年后,李丙贵[5]撰专文在《云南植物研究》1982年第4卷第2期上发表,沿用了陈、侯两位教授定的学名,即Gleditsia vestita Chun,et How ex B.G.Li。至此,绒毛皂荚才正式显露于世,为世人所知。同年,上海复旦大学生物系李林初[6]先生认为其是日本皂荚的亲缘种,为一个新变种,定名为Gleditsia japonica var.velutina L.C.Li,在《植物分类学报》1982年第20卷第2期上发表,中文名仍称绒毛皂荚。学界对两种命名都有采用,如《中国植物志》[10]和《中国树木志》[11]分别采用变种名和种名。

2.1.2 绒毛皂荚种群动态变化与扩展

(1)原生种群的数量变化

1954年夏,原湖南师范学院李丙贵老师发现这个新物种时,在南岳国有林场广济寺工区面积约15 hm2的天然次生阔叶林范围内,发现有5株原生株大树[12],呈零散状分布。2008年3月,南岳区林业局李明红高级工程师陪同申报世界自然和文化遗产的专家,在考察龙凤溪的过程中,于广济寺下方的清云庵发现1株。2009年,在南岳树木园进行“南岳森林植被生态学特征与植物资源利用”项目实地调查时,夏江林高级工程师领湖南省林业科学院袁正科研究员在刘春元屋场下面山沟毛竹林内发现1株中龄树 (现已死亡,袁正科提供)。2016年5月,李明红、夏江林2位高级工程师陪同湖南师范大学刘克明教授考察南岳凤仙花科植物时,在广济寺上祝融峰路边南侧发现3株,其中2株为中年树,1株为幼株[13-14]。2020年7月,国有南岳林场谭泽丰工程师在望日台之下、禹王古道上段路边发现1株中幼龄树。2021年11月,湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局匡代勇工程师在寿岳乡红旗村中山沟发现绒毛皂荚3株,其中2株为中年树,1株为萌发枝幼株。野生种群先后发现14株,由于人为和自然原因,在绒毛皂荚新植株发现的同时,也发生了植株消亡现象。1954-1978年间,第一次发现的5株,现保存2株,即广济禅寺到林场广济寺工区小路与水渠交汇南侧1株,林场广济寺工区后面1株。截止到目前,南岳已发现尚存10株野生绒毛皂荚。

(2)种群的扩展

由于绒毛皂荚繁殖生物学上表现的一些特性,如开花树稀缺且雌雄株地域隔离、雄花早于雌花成熟、雌花难以受粉等[15-16];结果量小且种子饱满度低[17];果荚角质化,种子具坚硬种皮,难以吸水膨胀出芽[18];种子吸水后容易腐烂[8],不利于种子发芽出土;种群原生林地损坏[9],丧失了天然落种成苗的条件,难以天然更新等。依靠天然更新扩大种群数量,几乎成为不可能实现的事情[8]。种群扩展只能通过人工措施实现。

根据繁殖体类型、种源以及文献中表达的内容,绒毛皂荚种群的扩展可分为四个阶段。

第一阶段为原生种子作为繁殖体的起始扩展阶段,即1954-1980年,亦即绒毛皂荚发现至发表定名前两年。这一阶段主要发生三件事:①1954年,李丙贵先生发现这棵果荚密被褐色绒毛而区别于豆科皂荚属其他树种的物种以后,引起了有关植物分类学者、国营湖南省南岳林场和湖南林业学校科技人员的注意。在该物种没有正式发表以前,有植物分类学者到此采集标本,也研究其分类和地位,以至于出现了1982年同时在两种期刊上分别发表为新种和新变种的文章[5-6]。②1958年,湖南林业学校到广济寺采集了少量种子在林校育苗[19-20],1959年扩种到湖南农校、农学院和长沙市一中校园内,林校校园内存留床苗8株[20]。首次扩展至长沙的这些植株,尚有大树保存,这些大树有的早已开花结实[21]。③南岳林场的科技人员在1959年采集种子,1960年育苗成功,获得绒毛皂荚人工培育的苗木,在林场海拔750 m的香炉峰东南坡造林1.5 hm2[20],至今尚存1株。同时,原湖南师范学院引去几株小苗,定植于生物系标本园[21],保存1株(树高12.0 m,胸径53.2 cm),至2019年3月因城建进行移植,未成功。

第二阶段为第一代人工种子回归原产地和营养器官作为繁殖体开始向域外扩展的阶段,时间为1980年秋至1990年秋南岳树木园人工植株开花结果为止[22]。1954年发现绒毛皂荚时的5株原生树,在1954-1978年间消失了3株[16],剩下2株[11]。剩下的2株全为雄株[23]。这意味着从1978年起,没有再发现开花结果的新野生植株以前,绒毛皂荚原生种群已无法向外提供繁殖后代的种子。但此时,湖南林业学校1958年秋引进原生株种子在1959年培育的第一代人工林(8株)中,已有植株结果。这段时间,绒毛皂荚种群扩展有两种形式。一是种子回归,在原产地扩展。1980年秋,湖南省南岳树木园从湖南林业学校1979年留床苗形成的结果母树上获得种子115 g(种子千粒重158 g),回归原产地育苗,1981年获得一批子二代苗,植于树木园内[24],这是一次回归式的扩展。二是利用原生植株的营养器官无性繁殖扩大种群数量[21-22]。这一阶段,南岳树木园通过嫁接繁殖先后获得两批嫁接苗木[21],也植于园内。这一阶段,尽管种源极度缺少,在南岳树木园的努力下,仍培育出苗木2 200余株[22]。这些苗木除自用以外,还向域外输送至9省(市)的教学和科研单位[22]。这几批苗木成林以后,成为后续种群扩展的重要种源地。

第三阶段为人工林开始结果至发现原生种群新结果株,以多种繁殖方法并存扩大本地种群数量和外输扩大分布区的发展阶段,时间是1991年至2012年底。上世纪80年代初先后在原产地栽植的那些植株,从1990年发现开始结果[22]以后,结果树不断增加,虽然产种量小,饱满度低,但毕竟年年有种子产出,为种群扩展创造了条件。这一阶段的扩展特点,表现为原产地数量扩大和向异地扩展。到达异地的植株,在异地已开花结实,并在异地得到繁殖栽植[25-28]。

第四阶段为发现野生新结果树至优选树的繁殖发展阶段,时间为2013-2023年。这一阶段先后在2012年、2021年和2023年新发现有绒毛皂荚新野生株[13-15]。这3次新发现的野生植株中,有3株结果树和1雄株。同时,原生绒毛皂荚子代树中有30多株也已开花结实。这不但能在种群扩展时提供原始的种质,还能为种质的优质利用创造条件。南岳树木园在选择优树、精细规划的前提下,建立了种质资源保存库。种质资源保存库分为一个主库和两个副库,区域面积61.25 hm2,共有人工培育的绒毛皂荚1 210株[16]。现在全国十几个地方都有从原地种质资源库引种的绒毛皂荚[16]。

3 结语

(1)绒毛皂荚公开定名发表后的第1个11年,是为学界初步认识并接纳新物种,而缺乏非专业学界认知的阶段,第2个11年是业内学界深化认知初始扩展种群、非专业学界开始关注的阶段,第3个11年是业内和非业内学界认知停滞不前的阶段,近10年为业内和非业内学界对其认知进一步深化的阶段。业内学界的认知先于非业内学界的认知。

(2)野生种群数量有一定的波动变化,从1954年发现5株起,先后在2009、2012、2019、2021、2022和2023年六次调查发现10株,但因人为和自然的原因,又先后消亡5株,现有野生植株10株(含1萌生幼株),其中开花结果4株(内有1雄株)。

(3)种群扩展大致可分为四个阶段:即原生种子作为繁殖体在原地和异地初始扩展阶段,时间为1954-1980年;第一子代种子回归原产地和营养器官作为繁殖体并开始向域外发展的阶段,时间为1980年秋至1990年秋南岳子代株开花结果;子代林生殖成熟至种群新结果野生株发现,以多种繁殖方法并存扩大本地种群数量和外输扩大分布区的发展阶段,时间为1991年至2012年底;野生种源和优树种源繁殖并向外域提供的扩展阶段,时间为2013-2023年。

(4)虽然种群经过人工扩展的途经扩大了种群数量,得到了种质基因的保护,但保存的株数还没有高于稳定存活界限的最小生存种群数量(5 000株)[29],况且野生种群仍小于10株,天然更新难以实现,仍处于极度濒危状态[13-18]。域外扩展虽然已在一些引种点成功定居,也仅处于保存种质的阶段[25-26,28],还没有检索到群体组成结构的报道。绒毛皂荚种群的恢复利用,还任重道远。这需要从保护利用的重要性和技术研究的必要性上深化认知、加大投入、强化管理,解决种群恢复扩展上的认识问题和技术问题。