传播学视域下潮州歌册对话本小说的改编研究

——以《蒋兴哥重会珍珠衫》为例

2023-10-30郑宏敏

郑宏敏

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

潮州歌册是清末至上个世纪五十年代广泛流行于闽南语方言区的一种民间说唱艺术,具有丰富的艺术创作和文献资料内涵。目前学界对其所进行的研究主要集中在文献整理、内容题材、艺术形式特点及女性文化等方面,尚未见专文从文化传播学角度研究潮州歌册对话本小说的改编。与其他形式的说唱文学一样,潮州歌册的题材大多来自白话小说、戏剧、宝卷和弹词[1]。肖少宋将潮州歌册题材的来源分为章回体小说、话本小说、弹词、木鱼书、潮汕传统戏曲、诸种民间传说、自创普及性质的短篇歌册共七种。[2]话本小说不仅是潮州歌册的直接题材来源,还通过影响弹词、木鱼书、潮汕传统戏曲等其他题材间接影响潮州歌册,是潮州歌册重要的素材来源。值得一提的是,潮州歌册并非一成不变地搬照话本小说,同一故事在书面作品跟说唱文学中呈现出明显差异。

“拥有最广泛的读者是通俗小说异于其他书面文学的重要特色,同时这也是它赖以生存和发展的基础,因此能否传播以及如何传播对于它是至关重要的,在某些时刻甚至可以说是生死攸关的。”[3]相较于话本小说,潮州歌册的传播方式从书面阅读变成了口耳相传;传播者与接受者的地域距离、文化差异减小;潮州歌册接受者更为明确具体。这些传播因素的变化直接或间接影响了潮州歌册对话本小说的文学叙事改写,也体现了不同文体创作者、接受者的艺术鉴赏能力及审美情趣差异。

一、潮州歌册对《蒋兴哥重会珍珠衫》的改编

潮州歌册《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》与话本小说《蒋兴哥重会珍珠衫》在内容上大致相同,故事叙述了蒋兴哥外出经商,妻子王三巧(即三巧儿)被陈大郎诱奸后,将蒋兴哥的传家宝珍珠衫送给情人。二人奸情暴露后,陈大郎因病客死他乡,陈妻平氏亦改嫁蒋兴哥。最后王三巧与蒋兴哥破镜重圆,珍珠衫物归原主。话本《蒋兴哥重会珍珠衫》同时收录于《喻世明言》(又名《古今小说》)第一卷及《今古奇观》第二十三卷。《喻世明言》所收录版本保留了薛婆挑逗、引诱三巧儿,三巧儿与陈大郎颠鸾倒凤的具体情节,潮州歌册与《喻世明言》版本更为接近,故本文以此为话本研究底本。潮州歌册以《稀见旧版曲艺曲本丛刊:潮州歌册(卷64)》所收录版本为研究底本。《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》通篇为七言韵文,总字数比话本小说增加万余字,主要有增补情节、删减情节及更改细节三种改编方式。

(一)增补情节

1.重复叙事

潮州歌册《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》采用重复叙事技巧再现多处关键情节。如蒋兴哥因买珍珠纠纷而陷入命案官司,三巧儿解救他时深情回忆了蒋兴哥在此前将十六箱物品赠还她当陪嫁品的恩情,重复叙述的情节体现了三巧儿将恩情铭记在心,也强调了蒋兴哥重情义。又如,蒋兴哥问平氏珍珠衫来历时,话本仅用“便把前夫如此张致,夫妻如此争嚷,如此赌气分别,述了一遍”[4]20一句话草草交代。而歌册则详细重叙了平氏与陈大郎关于珍珠衫的故事:

把将前夫事,实言对君陈。经商来此处,内中有不明。带只珍珠衫,回家见妾身。终日穿紧紧,不甘呾知因。妾观此物件,内中必有因。实是情人赠,吾假不知情。许夜伊睡去,脱在枕边眠。此物被吾盗,他醒究问真。妾身若不□,□闹动四邻。他就怀恨吾,□什艮共金。[5]148

歌册再次叙述陈大郎因丢失珍珠衫而同平氏争吵,后赌气外出,路遇强盗而陷入困境,平氏前往救助无果,最终陈大郎客死他乡,平氏亦流落外地的往事。重复叙述的内容对平氏与前夫陈大郎的矛盾冲突进行了简要勾勒,着重说明了珍珠衫为何出现在平氏手中,紧扣故事主线。歌册中的重复叙写情节有些是对人物行为进行强调,进一步凸显人物性格形象,有些是对矛盾冲突重复书写,推动故事情节发展。这些重复叙述情节大都紧扣珍珠衫这一故事主线,与主角蒋兴哥密切相关。

2.心理描写

《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》增加了不少人物心理描写,特别是对三巧儿矛盾心理的深入刻画。如歌册新增了蒋兴哥久别归家第一晚在船上过夜时,三巧因愧疚、担忧而难以入寝,一整晚又惊又疑的心理描写。又如,新增了三巧儿私通陈大郎后窃喜、忧虑又愧疚的心理描写。偷情后的三巧儿,内心异常矛盾,一方面“巧儿一日心自叹,幸得吾夫音讯希,陈郎来往正平安”[5]87,庆幸蒋兴哥迟迟未归,苟且之事未被揭穿;另一方面又“想夫出外两年间,人亦无回音无闻,冤家莫非负义人。在外贪自引花娇,不想回家心袂焦”[5]87,责怪蒋兴哥离家许久毫无音讯,开始猜想蒋兴哥在外是否已有新欢。三巧儿回想起蒋兴哥出门时对自己的叮嘱与承诺,离家两年却毫无音讯,以此自我宽慰是蒋兴哥失信在先,自己失身实属无奈之举。她还联想到陈大郎家中或许有原配妻子跟自己处境相当,不知丈夫在外已有新欢,苦苦等待夫君归来。这段心理描写层层深入,既表现出三巧儿的侥幸心理,也能通过她对妇德、名声的重视一窥她保守传统的性格特征。歌册还新增了三巧儿收到蒋兴哥休书后在娘家上吊前的心理写照:

十月怀胎生子儿,三年乳哺恩如天。

是子不孝负父母,腹内无刀肠自裂。

□声蒋郎吾的夫,妾今知非作胡涂。

夫妻恩爱从此断,愿舍红颜七尺躯。[5]107

歌册叙述了她对父母养育之恩的感激,对不能孝养父母的愧疚以及对夫君不忠的自责心理。这些心理描写直接进入三巧儿内心深处,对她的精神世界进行细致入微的描写,语言情真意切,有利于塑造人物形象,调动听众情绪。

3.新增细节

《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》在话本的基础上新增大量细节。如娱乐性情节:吕二在夜间装鬼诱骗平氏,被人把屎桶盖到头上惹得“一身屎尿臭到苦”[5]137、陈大郎临终前“双目尽是目屎羔”[5]127;矛盾冲突情节:陈大郎因丢失珍珠衫同妻子争吵,后邻里乡亲出来劝和;等等。这些新增情节富含喜剧色彩和生活气息,能最大程度地调动歌册演唱的现场气氛,增强娱乐大众的效果。

歌册还新增了不少劝善教化语句,如在陈大郎临终遗言希望妻子平氏有情有义、守节留名处新增评论:“不呾想在交己心,劝人世上勿贪淫。十恶之中淫为首,今日看来果然是”[5]128,这既是对陈大郎的讽刺,也意在劝善教化。平氏跟父亲前往襄阳城救陈大郎,话本仅简单一句话带过平氏父亲在途中突染风霜的遭遇,歌册则详细叙述了平氏既想继续赶路救夫君,又想陪父亲返程看病的矛盾处境。此外,三巧儿父女前往蒋兴哥家中道歉、平氏在陈大郎坟前伤心哭泣、三巧儿与平氏相互推让大小名分等情节的增设能进一步塑造两位女主人公有情有义、有礼有节的优良品德。歌册《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》新增的情节或是令人捧腹大笑的娱乐情节,或是让人感动涕流的深情画面,产生了良好的娱乐效果与道德引导作用,同时使得故事更生动、幽默、圆融,满足了听众娱乐消遣的需求,提高了她们的文化获得感。

(二)删减情节

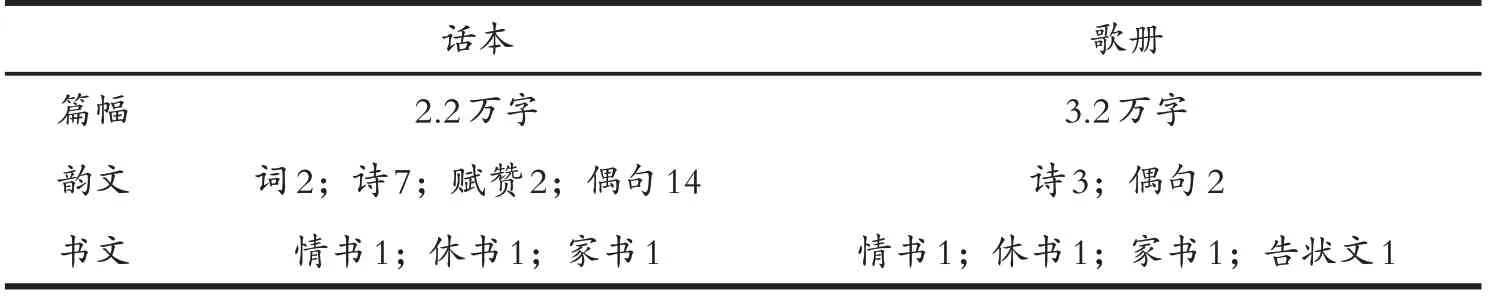

话本《蒋兴哥重会珍珠衫》包括篇首诗、入话、正话、结语和篇尾诗五个部分,歌册改编时仅保留了正话及篇尾诗,诗、词、偶句的数量大幅减少。话本《蒋兴哥重会珍珠衫》与潮州歌册《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》的篇幅及韵文、书文情况如表1所示。

表1 话本及歌册篇幅、韵文、书文比较

整体上看,歌册篇幅较话本增加了万余字,但赋赞、偶句等韵文大幅减少。话本《蒋兴哥重会珍珠衫》中插入韵文共计25 处,歌册缩减至5处。书文方面,歌册比话本新增了1 篇告状文。话本作者在故事中插入大量诗、词、赋赞,以展示“能诗会赋”之才学,而歌册对话本中的诗、词、赋赞、偶句进行大幅删减,则体现了歌册创作者对与民众拉近距离、去文人化的自觉追求。

歌册删除了话本的部分细节内容,如蒋兴哥大名蒋德,陈大郎姓陈名商,小名叫做大喜哥,后来改呼为“大郎”等书卷气较重的具体细节被删除;薛婆因新添外孙,推迟六天才跟三巧儿酬价,三巧儿买珍珠欠下一半钱等细枝末节被一一删去;蒋兴哥因割舍不下三巧儿,再次推迟了两年才前往广东做生意,三巧儿取笑薛婆的方巾是老相好赠送等有碍三巧儿正面形象的细节大都被歌册删除。此外,蒋兴哥年少时跟随父亲蒋世泽在广东做生意,及蒋兴哥守孝期间亲戚撺掇他上门向三巧儿提亲的细节在歌册也均无保留。

删除此类细节,一方面是为了重点突出蒋兴哥这个主人公,另一方面则是因为守孝期间提亲不符合传统伦理道德。歌册删除的内容以细节居多,基本上不影响故事主线的发展,且有利于人物正面形象的塑造。删除后的故事少了书卷气,更加浅显易懂,故事枝干也更简洁明了,有利于口头传播。

(三)更改细节

潮州歌册虽保留了情书、休书及家书,但对书信内容做了大幅改动,信息量更大,情感意味也更浓烈。原话本中陈大郎寄给三巧儿的情书只有短短41 个字,简要交代了薛婆将信物转交三巧儿,并约定来年春天和三巧儿相会这一内容,并没有过多的情感渲染与流露。歌册中陈大郎寄给三巧儿的情书则拓展至286 个字,是话本的七倍之多。话本中的情书篇幅短小,语言简略,直接陈述来信目的,约定相会之期,情感色彩并不浓烈。歌册中的情书内容更为丰富,陈大郎先回忆了二人之间的恩爱往事,再情真意切地表示明年自己将准时赴约,最后希望三巧儿见到随书信寄出的信物如同见到陈大郎一般。歌册中的情书运用了比喻修辞手法,陈大郎用“若上天,比翼鸟,对对双双。若地下,连理枝,二丛成双”[5]97形容自己与三巧儿的结合,语言更口语化、情绪化,符合说唱文学的口头表达习惯。歌册中的情书不忘提起珍珠衫,以此表达陈大郎对三巧儿的思念,同时紧贴故事主线。再看话本中陈大郎寄给妻子平氏的家书,只有简短68个字:

陈商再拜。贤妻平氏见字:别后襄阳遇盗,劫资傻仆,某受惊患病,现卧旧寓吕家,两月不愈。字到,可央一的当亲人,多带盘缠,速来看视。伏枕草草。[4]18

话本中的家书简洁明了,只是简单叙述陈大郎路遇盗贼被劫,患病卧床需要家中亲人带盘缠前来解困。歌册中的家书则多达282 字,不仅对陈大郎在外的遭遇进行详细介绍,而且新增了陈大郎对妻子的道歉:“千不是,万不是,愚夫罪万端。与贤妻,虽角口,望尔海量宽。愚欲行,并无说,妻定怨心中。”[5]123陈大郎表达歉意后才叙述自己因病缠身回家不得,在外缺钱的两难处境,央求妻子平氏派人前来相救。家书中最后写道:“倘若是,你不念,记恨在心中。恐吾病,难医改,死活尽在妻一人。”[5]124陈大郎在信中给妻子施加道德情感压力,表现出他自私的性格,也与后文平氏义无反顾亲自前往外地救助陈大郎的行为形成对比,从侧面反映出平氏有情有义。

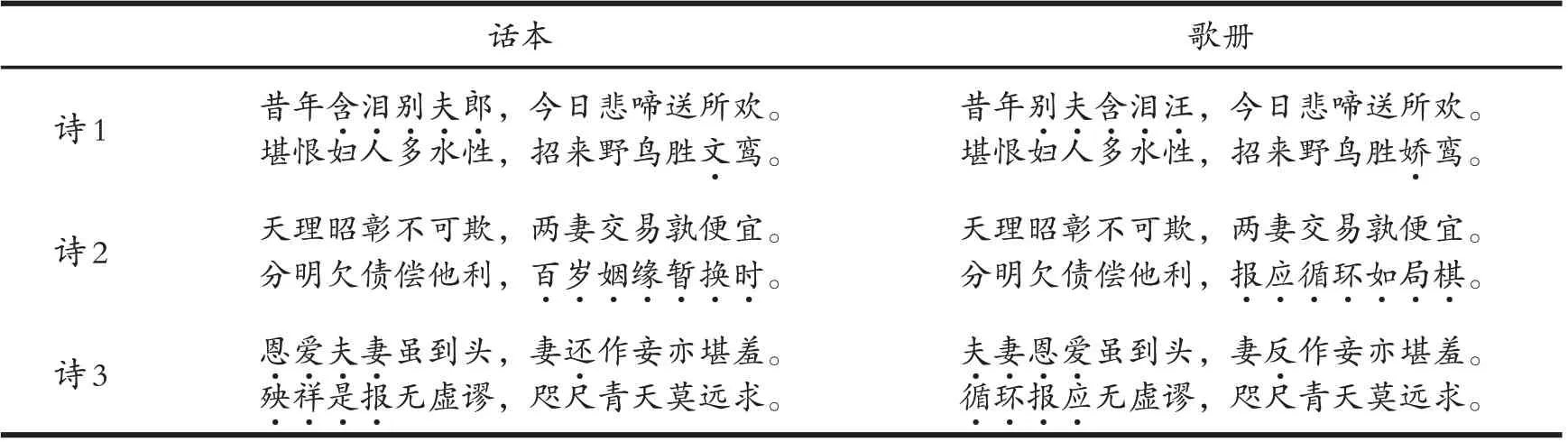

除了改动书信内容,歌册对保留的诗篇做了一定的字词改动,具体如表2所示。

表2 话本及歌册诗歌比较

诗1 首句“昔年含泪别夫郎”改为“昔年别夫含泪汪”,句尾的“汪”字跟第二句句尾的“欢”字的闽南语发音押韵顺口。诗1 第四句“文鸾”改为“娇鸾”,也更符合口头表达习惯。诗2 把“百岁姻缘暂换时”改为“报应循环如局棋”,诗3 把“殃祥是报无虚谬”改为“循环报应无虚谬”,减弱了书面语的书卷气,更符合民间说唱文学朗朗上口的通俗化表达习惯。此外,为配合说唱文学的传播方式,话本中“话中单表”“闲话休题”“这都不在话下”等套话皆被改为“再唱”“侯唱下本便知端”“回文再唱”等歌册套话。

从叙事表达的细节更改到内嵌书信的内容调整,潮州歌册所更改的细节虽对故事主线发展影响不大,但精心变动后的细节体现了说唱文学的语言特色和表达标准,从中能够看到歌册创作者对接受者文化水平、审美情趣的把握和重视。

二、传播因素的改变对潮州歌册改编的影响

(一)传播方式:从案头阅读到口耳相传

1.增加评述,传播伦理道德

潮州歌册是诉诸于听觉的艺术,传播内容转瞬即逝,听众一旦错过精彩情节,无法像案头阅读那样回头重翻书本。因此,重复叙事既能帮助错过相关情节的观众了解故事情节,也能加深连贯到场的听众对重点情节的印象。“采用程式化的语词句法、主题或典型场景、故事范型等创编故事,乃是口传文学的基本特点。”[6]《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》每卷的开篇都加入了劝善语,如卷二开篇“劝君少年勿风流,风流太过悔难收。百恶乃事淫为首,天眼恢恢不肯休”[5]95;卷三开篇“血气方刚戒在淫,圣人教训不古钦。陈商见色玘淫乱,乱人婚姻罪业迩”[5]121。卷首增加了评述,能更好地宣扬创作者的劝善惩恶观念,同时引导听众迅速进入故事场景,为后续说唱内容定下基调。“一个经历了若干代民间艺人千锤百炼的口头表演艺术传统,它一定是在多个层面上都高度程式化了的。而且这种传统,是既塑造了表演者,也塑造了观众。”[7]

由于歌册采用口耳相传这样一种连贯式的传播方式,说唱者不可能在中途停下来让听众回味情节,原本需要受众自己领悟的伦理道德观念只能由传唱者来点破。《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》在情节跌宕起伏处往往会加入夹评,帮助听众理解前因后果,进行道德判断。如薛婆向三巧儿谎称家中有一个女儿,歌册点评道:“薛婆哪里有女儿,今日㫜出只话机。引诱王氏之巧计,日后正好用计施”[5]75。又如薛婆收了陈大郎钱财,歌册评论:“薛婆得此不义财,害人失节罪万千,莫道天理无报应,有日昭彰伤就知”[5]87。蒋兴哥回家与三巧儿见面态度冷淡,歌册评道:“夫妻恩爱在从前,骤然变脸变无来。非是兴哥不仗义,怨尔做事大不该”[5]99。这些评论与故事情节上下照应、严密配合,说唱人如同和听众在茶余饭后评头论足一般,既增强现场互动也能进行道德教化伦理启发。

2.语言生动,降低噪音干扰

“入夜之后,妇女们料理完一天的家务,婆媳之间、妯娌之间、母女之间、同寅姐妹之间便会在自己家里,或过家过户聚集在一起,边绣花、缝补衣服,边听唱潮州歌册。”[8]194在这样的情景中,接受者在歌册演唱过程中经常分心,歌册传播面临着噪音带来的不稳定性,丰富的心理描写可以渲染人物情感,有利于塑造人物形象,提高传播有效性。《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》中的家书把陈大郎的处境及心理活动描述得具体生动,能充分调动听众的情绪。另一潮州歌册《行乐图全歌》在话本《滕大尹鬼断家私》的基础上加入大量心理描写,如继善夫妇因不满倪太守带梅氏回家在背后诋毁梅氏,歌册在此增加了家中婢女对继善夫妇的评价,突出表现继善夫妇不仁不善。再如倪太守临终前将家中所有财产都交给继善,歌册增加了对继善自私阴险的心理的描写,将其小人心态展露无遗,进一步强化了他的性格特征。心理描写为人物性格塑造设置了具体的精神环境,从而降低了传播噪音带来的负面影响。

最古老的传播技术是修辞学,是通过话语来征服受众心理的。[9]歌册语言更多葆有民间艺术的朴实、生动、鲜活,以此调动说唱现场的听众情绪。歌册形容三巧儿在阁楼上望见陈大郎“望出个祸大如天”[5]63,薛婆训斥前来打探消息的陈大郎“饭好乱食话无乱”[5]76,形容三巧儿跟陈大郎的云雨之事“古道干柴勿近火,柴干火烈燃应该”[5]84,蒋兴哥上门收拾薛婆“二五一十里里搥”[5]109,形象生动展示了蒋兴哥气愤难耐和惩罚薛婆的急切心情。这些谚语、俗典采用比喻、夸张等修辞手法,情趣洋溢,通俗易懂,能够充分调动说唱现场的氛围,实现信息的有效传播。

(二)传播者:从书商文人到说唱艺人

1.迎合市民审美趣味

明末清初的话本小说大都是下层文人同书商合作所创,“三言”作者冯梦龙出身于士大夫,屡试不中后投身小说创作。经冯梦龙改编后的“三言”用语雅致,文人色彩明显。潮州歌册传播者包括歌册创作者和传唱者,“作者大都是落魄秀才、潮剧艺人,以及一些行铺的财付(会计)。由于他们生活在底层社会,接触劳动妇女较多,懂得她们的爱好和憎恶,善于运用通俗易懂的语言编织曲折离奇、悲欢离合的故事情节”[8]195。“歌册的传唱者多数是女性,不仅主唱者是女性,听唱的群体也是妇女儿童,未成年的男性会跟随年长的女性听唱歌册,成年男性少有介入者。”[10]歌册创作者跟传唱人能充分了解市民阶级情趣爱好、思想情感、理想愿望,从而创造出符合市民审美趣味的作品。潮州歌册对话本中的诗、词、偶句等进行大幅删减,对所保留的少数诗篇也进行通俗化、口语化改编,既为满足市民的文化需要,也为投合市民消遣、娱乐的心理[11]75。

2.与接受者共情

歌册作者大多为潮汕人,熟悉本地文化,所作歌册往往带有本土风情和时代生活气息。潮州歌册浓厚的地方色彩,使听众感到亲切,所述内容如同发生在身边的事,听众可以理解,甚至投入感情,实现心灵沟通。这也是潮汕妇女喜爱潮州歌册的一个因素[12]。《蒋兴哥重会珍珠衫》属于异乡故事,歌册在改编过程中使用“目汁”“生礼”“形孩”“障早”“作年”等潮汕方言,增强了歌册的语言感染力。同时,歌册融入了潮汕地区的民情风俗,如陈大郎与薛婆买卖珍珠时说:“俺只湖广非广东,婆子是讨广东价”[5]71,陈大郎给薛婆银两时说:“再加百两大花边,□尔老人去买茶”[5]69,宋福与蒋兴哥矛盾化解后说:“呌声蒋兄饮杯茶”[5]163。故事融入了听众熟悉的地域名称及文化元素,让身处远方的听者在故事中感受到地域亲近感,仿佛置身其中,增强了歌册的吸引力及文化价值。

歌册传唱者大多为女性,她们更容易对故事中的女性产生尊重与同情,并把情感融入到说唱表演中。基于对传唱者及接受者的性别把握,创作者对女性的刻画丰富而深刻。《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》中三巧儿一方面庆幸蒋兴哥至今音讯全无未归家,私通陈大郎的丑事不至于暴露,一方面又责怪蒋兴哥久未归家才导致她寂寞难耐惹下是非,最后自我宽慰事已至此,难以追究谁对谁错。这段心理描写层层递进,把三巧儿内心的矛盾纠结表现得淋漓尽致,只有与三巧儿共情才能深切感受到她内心的忐忑、希望与绝望。话本小说《乔太守乱点鸳鸯谱》描写慧娘在新婚之夜知道玉郎男扮女装替妹出嫁的假身份后,半推半就与他云雨,歌册改编者加入了慧娘对玉郎的一番叮咛:

慧娘答声小冤家,虽然姻缘是前生,切勿忘恩共负义,百年谐老在今夜。男坚女烈人传名,女嫁二夫败臭名,男子弃妻五伦绝,君须想定在心情,勿想窃玉共偷香,着顾三纲共五常。斐家之亲付流水,属意在君事长久。[13]

这段对话深切描绘了慧娘的心理活动,生动表现出她当时欲罢不能又担心名节受损的纠结矛盾。歌册创作者的价值取向、思维模式与接受者大致相近,她们能对故事中的人物产生共情心理,站在女性立场上评说歌册中的人与事,寄托接受者对理想愿望的美好追求与对幸福人生的憧憬向往。

(三)接受者:从广泛市民阶级到特定女性群体

1.符合女性听众心理期待

歌册是潮汕妇女的文化启蒙教科书,学习文化知识的课本,也是潮汕妇女的精神乐园,她们把潮州歌册作为一种精神依托,一种认识社会、认识世界的学问[14]。歌册接受者性别明确、地域统一、认知水平相近,传播效果稳定可预测。歌册对话本小说细节的更改符合女性接受者细腻感性的心理特征,如话本中平氏收到陈大郎家书时持半信半疑态度,歌册中平氏读信后却是伤心流泪,这个细节的改动既符合平氏有情有义的形象,也应和了女性接受者的期待。

马克思曾说过:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”[15]歌册对细节的更改往往蕴含深意,但大体符合妇女听众这一群体的审美情趣与接受能力。“潮州歌册渲染的是以儒家思想为主导,儒、释、道三教合流的道德观念、行为规范与价值取向。儒家的道德标准‘忠孝节义’贯串在所有的歌册中。”[16]如《新造蒋兴哥重会珍珠衫全歌》新增三巧儿父女前往蒋兴哥家中道歉、平氏面对吕二的多次调戏毫不动情等情节,旨在传递忠贞的价值观念。又如原话本中三巧儿指着楼前椿树对蒋兴哥道:“明年此树发芽,便盼着官人回也”[4]3,歌册改成蒋兴哥对三巧儿说:“今日春景桃花开,妻尔若欲望吾归。待到明年只时候,自然回来仝相随”[5]59。看似细微的改变,实则把嘱托人从三巧儿改为蒋兴哥,更能体现三巧儿含蓄内敛的女性特征。可见,歌册反应了当时潮汕地区市民阶层的道德准则与价值取向,应和了女性听众的心理期待。

2.强调女德教化

“凡有女性生活、劳作、休闲处皆能唱歌册,歌册成为女性日常生活的一部分,深刻影响着她们的生命发展。”[17]就接受者层面而言,歌册接受者大多是目不识丁的妇女,歌册更倾向于选择孝道贞洁、贤惠守礼等传统妇德观作为主题。歌册在每卷开篇增加了“百善之中孝为先,恩沵义重各有情”[5]57等孝道教化语句。三巧儿对即将出门的蒋兴哥道:“礼义廉耻妾知道,自当留名传古今”[5]59,强调了礼义廉耻。薛婆第一次见到三巧儿,称赞她是世间少有的贤德之人,三巧儿也在首次见面赞扬薛婆“出口谦恭礼义多”[5]75。这些日常生活中的称赞话语寄托了创作者对妇女德行的朴素期待。“自韩愈来潮大兴教化以后,儒家的伦理道德规范在潮汕地区流传开来,并渗透到每个社会成员心里。”[11]68歌册所重点强调的女德教化符合听众的心理期待,能够引起听众的情感共鸣。歌册把对恶的揭露批判、对善的褒奖体现在人物结局上,话本中薛婆有一个儿子和四个女儿,歌册改为只有一个女儿,其“没有儿子”的设定暗含对坏人的惩戒。同时,歌册补充了蒋兴哥的善报结局“一夫二妇生七子,五男二女在身边”[5]171,把吴进士连生三子的结局改为“娶妻双生子两人”[5]172,用其生下双胞胎儿子凸显善有善报的因果轮回。扬善惩恶符合市民阶层的文化心理,隐藏着歌册对听众的善行引导。

三、结 语

潮州歌册虽然保留了同名话本小说的主要情节及关键人物,但在结构、情节、字句等方面进行了全方位、多角度的文学叙事改编。从传播学角度对歌册传播方式、传播者、接受者等重要传播元素进行分析,能够充分认识歌册创作者在歌册中运用重复叙事、道德评价、心理刻画、方言特色等艺术形式的动机及效果。潮州歌册叙事结构去繁就简,语言文字通俗生动,有意增加议论文字,强化人物性格特征,更重视“情”与“礼”的融合。从歌册对话本的有限改动中可看出说唱文学与单纯的书面作品的不同审美情趣,认识不同文体的艺术特征差异。

潮州歌册对话本小说的改编是说唱文学与书面作品交叉互动的典型范例,体现了文学作品的内在张力。一方面,歌册中所表达的忠孝期待及善恶扬弃观念受创作者审美情趣及价值观念影响,反映了当时潮汕妇女仍未能摆脱忠贞孝义等伦理价值羁绊。另一方面,歌册融入潮汕地区的文化特色及民俗风情,彰显了独特的区域文学特质。总而言之,歌册虽夹杂着说教色彩及民间文艺的粗糙性,但为当时潮汕妇女提供了难得的娱乐消遣,满足了她们的文化渴求,也为我们认识百年前潮汕地区女德教育观念、妇女价值取向及民间文化心理提供了一个窗口。