数字时代公共部门组织声誉理论研究:缘起、 发展与展望

2023-10-29王友奎孟庆国陈思丞

王友奎 孟庆国 陈思丞

一、引言

(一)学术界的前沿研究热点

近年来,组织声誉理论作为观察和理解组织行为的新视角,正成为公共管理领域的前沿研究热点,被广泛用于分析政策的制定与执行、舆论和危机事件的应对、组织合法性的维护等问题(Christensen & Lodge,2018;Maor,2020)。尽管我国早在《史记》中就有对“声誉”一词的记载(丁威,2019),但现代学术意义上的“组织声誉”,主要源于西方学术界对企业声誉和市场组织声誉的关注和研究。论文通过对组织声誉理论的溯源,发现其具有深厚的社会学和政治学基础。社会学家Goffman(1959)在其经典著作The Presentation of Self in Everyday Life中强调了社会生活中人的日常呈现的重要性。此后,日常呈现、印象管理、形象管理等概念得到管理学特别是企业管理领域的关注。

在公共管理领域,虽然Simon(1950)和Wilson(1989)等学者在其早期公共行政著作中对组织声誉已有讨论,但并未将其理论化(Carpenter & Krause,2012)。直到Carpenter(2002,2010)以美国食品和药品管理局为案例,开创性地讨论了组织声誉与权力、监管等因素的关系,提出公共部门组织声誉的概念体系,奠定了公共部门组织声誉理论的基础(Bustos,2021)。从此,组织声誉研究逐渐被公共管理学者重视,从声誉视角解释公共部门的组织行为逐渐流行起来。此后,在Maor 和Busuioc 等学者(Maor,2011,2013,2015;Busuioc& Lodge,2016;Busuioc & Rimkut·e,2020)的共同推动下,组织声誉理论正逐渐成为当前国际公共管理领域的前沿热点。在我国,尽管学术界较早就开始关注组织声誉研究,但比较零散,且主要集中于企业研究领域,并未形成系统化的公共部门组织声誉理论体系。因此,有必要对国内外学术界对公共部门组织声誉理论的发展进行系统性梳理,为未来的进一步研究提供参考和借鉴。

(二)数字时代带来的冲击与挑战

随着互联网等信息技术的快速发展和广泛应用,社会已步入网络化和数字化时代,数字社会、数字经济和数字政府的新形态改变了传统的信息传播方式(Wang et al,2022),其泛在性、渗透性等特征也改变了公众的生活、工作和思维方式(Su & Meng,2016)。公众能够快捷地获取各种信息,并利用社交媒体进行评论和传播,从而激发出民意表达和监督的强烈愿望,让“沉默的大多数”有了表达话语的可能(尹文嘉等,2015);而这也使信息更快扩散、更难控制(King et al.,2014)。在此情况下,政府的“一言一行”都被置于互联网的“放大镜”下(尹文嘉等,2015),影响着公众对政府的感知和综合评价,轻则影响政府的形象、权威性和公信力,重则危及党的执政基础和执政地位(朱铁志,2014)。长期以来,我国各级政府和学术界对舆情和危机应对的关注较多,但对政府的日常呈现和声誉建构却关注较少。因此,在数字时代下,地方政府如何建构并维护良好的组织声誉,是公共管理需要关注的重要议题。

与传统环境相比,数字时代下公共部门组织声誉及其研究具有鲜明特征,其至少体现在以下四个方面。一是声誉构建的复杂性。组织声誉受到众多因素的交互影响,并且需要在长期的积累中逐步建立;但在网络环境下,公众诉求日益多元,且表达渠道日益通畅,政府如何回应并满足公众的差异化需求变得更加复杂。二是良好声誉的易碎性。由于互联网的快速传播和放大效应,公共部门长期构建起的良好声誉,可能会因为一次工作疏忽、一句不合适的言论,或一个不恰当的行为使得声誉大受影响,甚至毁于一旦。三是政府与公众的互动性。信息技术的快速发展,公众获取信息更加便捷,政府与公众之间的互动更加频繁,拉进了政府和公众的距离,重塑了政府和公众的关系,如何在频繁的互动交流中建立良好声誉成为重要议题。四是声誉测量的准确性。在传统的问卷调查、实地调研等方法中,受制于方法本身的局限性,样本量往往不可能很大,代表性大打折扣,而数字时代下基于海量大数据的测量成为可能。

(三)数据来源与文献检索方法

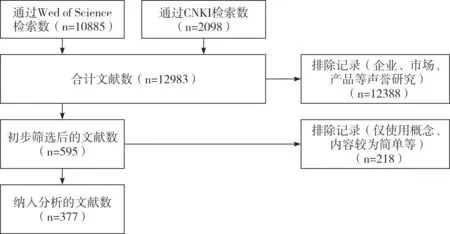

论文采用PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)标准(Moher et al.,2015)进行文献检索(如图1 所示),检索的时间范围为1998 年至2021 年12 月31 日。第一步,分别在中国知网和Web of Science以“声誉”和“reputation”为关键词进行篇名检索,得到2098 篇中文文献和10885 篇英文文献。第二步,考虑到部分文章的内容与组织声誉密切相关,但标题中并未包含该关键词,因此重点对中英文公共管理、政治学和社会学领域的核心期刊进行梳理,并补充相关文献。第三步,根据文章摘要,对上述文献进行筛查,剔除与公共部门无关或关联较弱的文献。通过文献梳理发现,绝大多数文献都是围绕企业、市场和产品等声誉的研究,聚焦公共部门组织声誉的研究较少。经过系统性梳理和筛选,最终得到309 篇英文文献和68 篇中文文献,合计377 篇。最后,对这些文献的具体内容进行了详细的梳理,并得出论文的综述。

图1 基于PRISMA 的记录选择流程

从时间维度来看,从20 世纪末开始,就有相关研究对公共部门组织声誉进行探讨,但文献数量一直较少。而自Carpenter(2010)于2010 年发表其经典著作Reputation and Power后,国际公共管理期刊关于组织声誉理论的研究就快速增长起来,特别是Public Administration(PA),Public Administration Review(PAR),Journal of Public Administration Research and Theory(JPART)和Governance等公管顶刊,对组织声誉理论研究持续保持了较高的关注度。

从研究者情况来看,Daniel Carpenter 作为公共部门组织声誉理论的奠基人,他发表了一系列高水平著作和论文,并被其他学者广泛引用。根据Web of Science检索结果,在公共行政领域的组织声誉相关研究中,被引最高的是Carpenter(2010)的经典著作Reputation and Power,被引次数达600 余次;在相关论文中,被引最高的是Carpenter 和Krause(2012)发表于PAR上的Reputation and Public Administration,被引次数达到230 余次。此外,Maor (2011,2013,2015)、Christensen(Christensen & Gornitzka,2017;Christensen & Lodge,2018)、Busuioc和Lodge(2016,2017)等学者也发表了一系列相关论文,并被广泛引用,对组织声誉理论在公共行政领域的应用和发展起到了积极的推动作用。

从研究方法来看,中英文文献呈现了较强的差异性。英文文献以实证研究为主,共计238 篇,占比达738%;而中文文献则以描述性分析为主,量化实证研究较少,仅占中文文献的103%。从研究国家来看,英文文献中以美国、挪威、以色列、澳大利亚、欧盟等国家和地区为主,其中美国占265%,欧盟占113%。从研究层级来看,中文文献中仅少量有明确的层级;英文文献中则以中央政府部门为主,占比达576%。

二、研究谱系与概念内涵

(一)研究脉络与理论视角

组织声誉理论在企业管理领域较早得到关注,但在公共管理领域却起步较晚,尚未形成完善的理论指导框架(姜晓晖,2019)。通过梳理后发现,公共部门组织声誉理论研究主要沿以下谱系开展,具体分为四个脉络:一是组织声誉的概念化和理论化等基础性研究,二是挖掘声誉建构策略的影响因素,三是探究组织声誉对其他因素的影响,四是组织声誉的量化测量。

Wæraas和Maor(2015)提出了理解公共部门组织声誉的两个理论视角:一是政治学视角,将组织声誉作为政治资产,侧重于行政机构以及在政治行政系统中的地位,试图展示声誉考量如何影响组织的战略行动。二是组织学视角,认为声誉对组织的绩效和行为具有重要影响,将公共部门视为寻求良好声誉的组织,强调组织的地位和声誉的构建。Christensen 和Lodge(2018)从社会建构主义、制度主义和政治学的视角对组织声誉进行了区分:社会建构主义和制度主义强调公共部门对声誉的有限控制,认为声誉是在部门与利益相关者的互动过程中形成的;政治学视角则强调公共部门有能力打造良好的声誉,并将其作为权力的来源和政治资产。Bustos(2021)进行文献共引网络分析后发现,既有研究总体可分为两组:第一组是政治学方法,主要是基于Carpenter(2010)的研究,认为声誉会影响组织的政治方面,如自治性、合法性和权力等(Moffitt,2010);第二组是组织学方法,认为良好的声誉有助于改善沟通和激励员工(Valasek,2018)。

此外,还有一些学者从其他理论视角进行了研究。例如,委托-代理理论认为,声誉有助于委托人和受托人在监督成本与收益之间取得平衡(Busuioc &Lodge,2017);信号理论认为,声誉的建构是一个不断演变和累加的过程(Connelly et al.,2011),是基于利益相关者收到的一系列信号来发展的(Willems et al.,2021);动机推理理论认为,先验信念会影响受众对组织行为做出判断(Kunda,1990),解释了受众如何基于组织行为对组织声誉做出评价。

(二)核心概念与内涵辨析

组织声誉是一个多维概念,在经济学、社会学、管理学等领域中有着不同的定义(Fombrun et al.,2000)。公共部门组织声誉也有多种定义,被学术界广泛接受并引用的是将声誉研究引入公共管理领域的学者Carpenter(2010:45)做出的定义,即“多元受众对公共机构的能力、角色及义务所秉持的看法和评价”。

“声誉”和“形象”“信任”“公信力”等概念的语义比较相近,容易产生混淆(Walker & Kent,2010),但它们是不同的概念(Chun,2005)。首先,“形象”主要涉及对组织当前的印象(Chun,2005;Fillis,2003),而“声誉”则更持久。其次,受众群体不同,“形象”主要关注外部群体,“声誉”同时关注内外部群体(Bustos,2021)。最后,用途也不同,“形象”可能有利于即时和短期决策,而“声誉”更有利于长期决策(Bennett & Gabriel,2003)。当然,尽管两者不同,但彼此是紧密相关的,形象可能影响声誉(Gray & Balmer,1998),良好的形象可能在较长时间内转化为声誉(Fombrun & Van Riel,1997)。“公信力”的重心在于“信”,落脚点在于“力”,主要是指政府诚信、政府信用、政府信任等要素对公众实际的作用大小与方向(孟庆国等,2021)。总体来看,这些概念之间有紧密的关联,但又有所差异。

公共部门的组织声誉具有多维属性,因为公共部门代表着多方面的公共利益(如能力、道德、公平等),并且各方面都很重要(Overman et al,2019)。Carpenter(2010)提出了公共部门组织声誉的四个维度,分别是绩效性声誉、道德性声誉、程序性声誉和技术性声誉。其中,绩效性声誉反映了组织的工作成效,代表着组织通过有效行动完成目标、使命和责任的情况(Carpenter,2001);道德性声誉反映了组织是否遵守社会道德规范,涉及受众认可的组织价值观和道德操守(Lee & Van Ryzin,2019);程序性声誉反映了组织是否遵循适当的程序、标准和法律要求(Busuioc & Lodge,2016);技术性声誉反映了组织在事务处理过程中展现的专业知识和技能(Busuioc & Lodge,2017)。

在理想情况下,组织声誉管理的最高追求是在上述四种维度都能够表现出色,能够同时响应多元受众的不同期望(Maor et al,2013)。然而,由于不同组织的目标、服务群体、能力和资源各不相同,很难同时满足四个维度的要求(Boon et al,2021)。因此,组织必须识别、处理并优先考虑不同受众的多重期望,并选择其中某一个维度来应对特定的受众或需求(Carpenter & Krause,2012;Maor,2020)。Maor(2015)将公共组织选择声誉维度的过程称为“优先化”,在此过程中,不同组织会考虑声誉的不同维度而采取差异化的行动。

(三)组织声誉的重要价值

对于公共部门而言,组织声誉具有重要的价值。良好的声誉代表了一种战略竞争优势,可以作为预防危机的有效手段,帮助公共部门更好地与公众互动,提升其应对外部危机的能力,构建一个抵御外部攻击的“保护盾” (Hood,2011)。Wæraas和Byrkjeflot(2012)研究发现,声誉管理能够改善公众对政府的印象,化解民众抗议、游行等引发的危机,对于政府获得公众的支持尤为重要。良好的声誉与组织合法性密切相关(Wilson,1989;Carpenter & Krause,2012),它可以增加组织的影响力(Nicholson-Crotty & Miller,2012)。总之,在受众面前建立并维护良好的声誉,是公共组织获得成功的重要条件(Carpenter,2010)。因此,作为一种有价值的“组织资产”,公共组织试图培养良好的声誉(Busuioc & Rimkut·,2020;Busuioc & Lodge,2016),并策略性地应对可能损害其声誉的威胁(Rimkute,2018)。

(四)在各领域的研究应用

当前,组织声誉已经成为研究公共部门的一个重要视角,已广泛应用于美国、法国和以色列等国家(Gilad et al.,2015;Maor,2011),并在不同领域和具体问题中得到分析。声誉管理总体可分为两大类。一是监管领域中的声誉管理,如药物管理(Carpenter,2004)、法律强制执行期限(Maor & Sulitzeanu-Kenan,2013)、执法实践(Etienne,2015)、边境管理(Busuioc,2016)和行政问责(Busuioc & Lodge,2016,2017)等。二是公共服务领域中的声誉管理,如医疗(Sataøen & Wæraas,2015)、高等教育(Christensen & Gornitzka,2017;Christensen et al.,2020)和社会保障(Christensen & Lodge,2018)等。

在我国,学术界较早就关注到声誉的重要价值,不过早期主要在个人、产品、企业或地区等领域,且研究比较零散,与上述声誉在概念和内涵方面差异较大。王新新(1998)较早开始关注西方声誉理论,介绍了声誉理论的主要内容,并进行了评价。此后,围绕企业声誉管理的研究日益增多(如刘兵、罗宜美,2000;白永秀、徐鸿,2001)。余津津(2003)较早全面梳理和总结了国外的声誉理论研究。王红斌(2004)将声誉与官员激励结合起来,认为声誉制度是解决政府官员道德风险问题的有效制度安排。罗静和曾菊新(2004)将声誉与地方政府结合起来,认为地方声誉是一种地方性公共产品,以地方声誉建设促进地方经济发展是有效的发展战略。近年来,声誉理论开始在大学(王连森、陈国军,2006)、政府信任(徐贵宏,2009)、官员激励(韩俞、陆舞鹄,2005)和政府行为(洪开荣、薛德晓,2015)等诸多领域得到关注和研究,并围绕其研究进展和影响因素等展开探讨(丁威,2019;陈思丞、张征宇,2023)。

三、对组织声誉的量化测量

既有研究主要通过案例研究、历史研究、档案数据、访谈数据和媒体报道内容分析等方法,对组织声誉进行描述和分析(Carpenter,2002;Maor,2016)。这些方法是重要且有意义的,但总体来看,对声誉的量化测量还比较匮乏(Overman et al,2020)。既有的量化测量方法主要有以下三种:一是问卷调研法,即通过向受众发放问卷,了解受众对组织声誉的评价(如Capelos et al,2016;Lee & Van Ryzin,2019;Overman et al,2020);二是作者打分法,即研究者基于部门网站等渠道对不同声誉符号的利用情况进行打分(如Christensen &Gornitzka,2017;Christensen et al,2020);三是文本分析法,即对公共部门公开发布的年度报告、规划计划、公开声明等文本信息进行分析,挖掘公共部门的关注重点,从而量化其声誉建构策略(如Johnson et al,2018;Rimkute,2020;Müller & Braun,2021)。其中,第一种方法主要反映了声誉的高低(公众感知视角),后两种则体现了建构声誉的策略(部门建构视角)。

(一)问卷调查法

该方法主要采取设计问卷,然后向潜在利益相关方发放问卷的方式,对组织声誉进行测量。Lee 和Van Ryzin(2019)以美国食品药品管理局、美国国家航天航空局和美国国税局为研究对象,设计了问卷库,向在线研究小组的成员发送问卷;然后基于反馈数据,构建了组织声誉量表。Capelos 等(2016)也使用了问卷的方法,探究公共部门的组织声誉如何影响塞浦路斯公民的用水行为。Overman 等(2020)以欧洲化学品管理局为研究对象,面向利益相关方进行了两轮问卷调查,构建、测试并交叉验证了多维声誉晴雨表,使其能够以不同的方式、在不同的利益相关方群体之间测量组织声誉。

(二)作者打分法

公共部门的网站正在成为研究声誉建构策略的关键数据来源(Chapleo et al,2011)。Christensen 和Gornitzka(2017)以高校为研究对象,从绩效性声誉、道德性声誉和技术性声誉三个维度,对这些高校声誉符号的使用情况进行测量。具体而言,从网站首页开始,对各高校不同声誉符号的使用情况进行打分,将结果分为高、中、低三个等级。Christensen 和Lodge(2018)从跨国和跨部门的角度,以德国等5 个欧洲国家为研究对象,采用类似方法探讨公共组织如何通过管理其活动来建构声誉。Christensen 等(2020)使用了同样的方法,对176 所中国高校在其网站上使用不同声誉符号的情况进行了打分,并与北欧和美国的高校进行了对比。结果发现,中国的高校使用技术性和绩效性声誉符号更多,而北欧和美国的高校使用技术性和道德性声誉符号更多。

(三)文本分析法

文本分析法主要是通过对公共部门发布的年度报告、规划计划、公开声明等文本进行分析,挖掘其关注重点,从而对声誉建构行为进行测量。这些文本内容是塑造组织声誉的关键工具(Yeung,2009;Tomic,2018),是比较理想的测量数据源(Busuioc & Rimkute,2020)。例如,工作动态信息通过具体事件和细节反映了公共部门运行的过程及决策的结果。Busuioc 和Rimkute(2020)以欧盟机构为研究对象,梳理了表征每个维度的直接关键词和衍生关键词,提出了不同声誉维度的关键词表,得到了20 家欧盟机构在建构声誉中的维度优先级。Rimkute(2020)利用该方法进一步对文本的分析范围进行了扩展,文本来源不只限于部门的年度报告,还扩展到了部门的官方网站和规划文件等信息。

在对文本处理的方法上,除了传统的统计方法外,越来越多的研究使用文本分析工具、机器学习等方法实现文本自动化分析(Grimmer & Stewart,2013)。Anastasopoulos和Whitford(2019)描述了机器学习方法在公共行政研究中的应用前景和方法,并以美国13 个联邦部门的推特数据为例,描述了如何利用有监督的机器学习方法,对这13 个部门的声誉建构行为进行测量。Moschella和Pinto(2018)使用结构主题模型,对美联储理事会成员的演说文本进行分析,识别美联储对外沟通的侧重点,从而测量其声誉建构行为。Johnson 等(2018)在对全球各地央行声誉管理行为的研究中,综合使用了关键词词典法和主题建模的方法。Müller和Braun(2021)在对欧洲央行声誉管理开展的研究中,也综合利用关键词词典法和主题概率建模两种方法,并进行结合,使用主题模型的输出结果来辅助创建词典,进一步用于后续测量。Chen 等(2022)基于《人民日报》的报道数据,利用多种机器学习算法,对1949—2019 年中国449 个中央部委机构的组织声誉进行了测量。

四、组织声誉建构的影响因素

尽管较多研究探索提出了声誉对于公共部门的作用和价值,但在涉及哪些因素影响组织声誉建构行为、不同部门间的声誉差异如何产生等问题时,往往知之甚少(Rimkute,2020)。通过梳理文献后发现,影响组织声誉建构行为的因素主要可归纳为两大类,即组织独特性因素和声誉威胁性因素(Carpenter,2010)。

(一)组织独特性因素

不同组织的声誉管理策略可能因机构角色和能力等独特性因素而存在差异,这与组织声誉概念是紧密相关的(Carpenter,2001;Maor & Sulitzeanu-Kenan,2013,2016)。根据Carpenter(2010:45)提出的定义,组织声誉是“多元受众对公共机构的能力、角色及义务所秉持的看法和评价”,因此不同机构的能力、角色和义务等因素将影响机构如何管理其声誉。通过梳理文献发现,组织独特性方面的影响因素主要有以下几点。

1. 机构类型和规模

公共部门的设立,通常是基于专业化原则,因此机构的类型往往对声誉建构行为有着重要影响。Rimkute(2020)对45 家欧盟机构的分析发现,监管型机构比非监管型机构更多关注道德性、程序性和技术性声誉建设,经济相关职能部门更侧重于程序声誉建设,社会相关职能部门则更关注技术性声誉建设。关于高校声誉的研究发现,规模较大和级别较高的高校,会倾向于运用绩效性声誉符号(Christensen et al.,2020),因为这类高校往往有更丰裕的资源(Wæraas & Byrkjeflot,2012)。

2. 任务属性

公共部门的声誉管理与任务属性紧密相连,但公共部门通常执行着多项任务(Rolland & Roness,2010),这增加了声誉管理的复杂性。当部门执行更具强制性和权威性的任务时,更有可能调整其声誉管理策略(Verhoest et al.,2022)。一项对英国和德国等国家公共部门的对比分析发现,部门的任务属性会对声誉管理产生显著影响,部门的声誉管理策略会因为组织本身的任务属性而不同(Christensen & Lodge,2018)。

3. 官员任期

在分配资源、向上级政府争取资源以及与其他部门进行协调等方面,官员任期是一个很重要的因素(Salazar-Morales,2021)。在任期的不同阶段,主政官员往往会采取不同的声誉建构策略,如选择性实施某些政策等。一项基于中国100个区县政府的实证研究发现,区县政府信息公开的内容在绩效和道德两个方面存在异质性,而这取决于官员在任期的阶段。具体表现为,在任早期会更加强调道德,而在任中后期则更加强调绩效(Pan,2019)。另一项基于中国省级政府的实证研究表明,在主政官员任期早期,地方政府更加重视绩效性和道德性声誉建构,而在任后期则更加重视程序性和技术性声誉建构(孟庆国等,2022)。

4. 受众异质性

公共组织在动态环境中运行,受众通常是多样化和异质性的,公共组织在建构声誉时如何选定优先次序,并向不同的受众发出信号?van der Veer(2021)的实证研究发现,公共组织将优先考虑以下受众的诉求:一是与组织的核心职能或特征更相关的群体;二是更有影响力的受众,因为他们能以更大的动员能力损害组织声誉,从而影响组织的地位(Maor,2016;Maor et al.,2013)。这与Moschella和Pinto(2018)基于美联储的研究发现是一致的,即不同的受众会对组织声誉建构行为产生不同的影响。

5. 历史声誉等

实证研究表明,历史声誉在受众做出判断时非常重要,当历史声誉相对较差时,声誉威胁的可能性会更大;而正面历史声誉越多,声誉威胁的可能性就会越小,即所谓的“光环效应”(Salomonsen et al.,2021)。当然,也有研究认为,良好的历史声誉也蕴含着挑战;历史声誉越好,一旦发生负面事件,其声誉会下降得更多,因为人们对其有着更高的期望值(Luoma-Aho,2007)。此外,声誉建构还与组织的文化和预算等因素紧密相关(Lee & Van Ryzin,2019)。

(二)声誉威胁性因素

公共组织的声誉管理策略并非一成不变,它不仅取决于组织的独特性,还取决于声誉的威胁。Carpenter(2010:832)曾提出“当试图解释监管者的行为时,要看着听众,并注意威胁”,威胁越大,可能的危害越大(Carpenter,2002;Whitford,2014),这会促进组织认真对待可能损害其声誉的各种威胁,并尽最大努力来规避不必要的风险(Maor & Sulitzeanu-Kenan,2013)。

在面对抗议活动等声誉威胁时,公共部门可能面临来自上级政府和公众的多重压力,因此,他们必须审慎地权衡上级政府和公众的偏好(Lidskog &Elander,1992),确定不同声誉维度的优先顺序(Busuioc & Lodge,2016)。Wei等(2021)聚焦于中国核电站项目引起的公众抗议,发现地方政府在面临不同压力时会采取差异化声誉管理策略。当自上而下的压力更高时,会倾向于绩效性声誉,强力推进项目实施,以满足上级政府的任务要求;当自下而上的压力较高时,则倾向于道德性声誉,对公众让步,以获得公众支持;当上下双重压力都高时,则会侧重于程序性声誉,遵守规范程序,以应对来自双方的压力(Lee & Zhang,2013;Heurlin,2016)。Rimkute(2020)针对45 家欧盟机构的分析,也检验了声誉威胁与声誉策略之间的相关性,发现面临更高声誉威胁的机构更有可能强调技术性声誉。

公共部门在面临外部指控时,往往会采用三种不同的应对策略:保持沉默、否认问题、承认问题(Hood et al.,2009),这种选择与外部威胁对其声誉可能产生的影响直接相关。当部门在其享有很高声誉的领域面临批评时,通常会保持沉默,因为批评往往对其声誉的威胁很小。Moschella 和Pinto(2018)基于对美联储理事会成员发表的演说文本的分析发现,未来政策逆转的声誉成本将影响其声誉策略,与已经享有盛誉的领域相比,美联储会更加关注能力薄弱的相关问题,因为在政策逆转中将面临更高的声誉成本(Carpenter & Krause,2012)。

综合来看,公共部门在面对不同声誉威胁时采取的差异化策略,背后还是基于对声誉威胁大小的判断。对组织声誉的威胁越高,部门面临政治干预的风险越大,部门越有必要通过承认问题和承担责任来减轻这些风险(Gilad et al.,2015)。而否认问题或在一定程度上否认,是一种冒险的策略,因为这会刺激关于“谁应该负责”的辩论(Moynihan,2012)。相比之下,保持沉默则更有可能结束争论。Maor等(2013)和Gilad 等(2015)对以色列银行监管部门的研究表明,在其他条件相同的情况下,与过度监管相比,监管不足、媒体高度关注对部门声誉的威胁更大,这也导致了部门的差异化应对策略。

五、组织声誉对组织行为和产出的影响

已有研究表明,组织声誉可能是监管过程中塑造监管者行为的关键因素,声誉理论也正越来越多地用于解释监管者和被监管者的行为(Carpenter &Krause,2012),特别是基于声誉威胁的担忧会影响他们的决策过程和行为方式(Gilad et al.,2015;van der Veer,2021)。既有研究围绕组织声誉对绩效产出、组织间合作、组织独立性等方面的影响进行了探索。

(一)声誉与绩效产出

公共部门的声誉对组织的绩效具有积极影响,因为声誉是一种重要的组织资源(Lee & Whitford,2013)。部门产出是一项绩效性指标,指部门提供的产品或服务的单位数量,其产出增加可归功于部门工作(Dunleavy & Carrera,2013)。Krause和Douglas(2005)研究发现,声誉效应为公共部门的模仿行为提供了强大的激励;不同部门出于对声誉的重视和考量,往往通过一致的绩效产出,以避免被贴上“低效”标签(Brehm & Gates,1997)。例如,在美国年度宏观经济和财政预测中,不同部门做出的预测往往高度一致(Krause &Douglas,2005)。Maor 和Sulitzeanu-Kenan(2016)基于澳大利亚政府的实证研究发现,公共部门对声誉损失的反应,会影响部门的绩效产出情况。

(二)声誉与组织间合作

当前,越来越多的公共问题需要跨越地理边界和法规管辖范围来展开组织间合作。但公共部门间的合作并不容易,强制合作规则并不能保证各部门遵守合作法令,不同组织间不愿合作甚至全面爆发“管辖权争夺战”的例子并不少见(Wilson,1989)。从保护管辖权的角度来看,合作可能有风险,因为合作可能会不经意间带来新的对手,增加竞争风险,从而扰乱自己的管辖权,这将危害组织的独特性地位。这有助于解释在实践中,公共部门为什么经常不愿合作并高度捍卫自己的“地盘”。Busuioc(2016)认为,组织愿意参与合作,或出于保护“地盘”而不愿合作,很大程度上取决于对其声誉的考量,如果认为合作能给组织声誉带来好处,他们可能会表现出更高的合作意愿;相反,如果部门认为合作会对其声誉带来影响,往往会处于保护“地盘”的考虑而不愿合作。

(三)声誉与组织独立性

独立性是公共部门的关键要素,其法律独立性往往决定了事实独立性(Tomic,2018)。其中,法律独立性是指部门在不受干预的情况下处理人事、财务和行政事务的正式自主权(Busuioc et al,2011),由法律明确赋予了它在组织预算和内部管理等方面的作用和地位(Gilardi,2002)。事实独立性是指部门的日常运作不受影响(Hanretty & Koop,2013)。研究表明,公共部门可能会通过与利益相关者的互动,提高自己在受众中的声誉,从而将其自治权扩展到法定范围之外(Carpenter & Krause,2012),这意味着机构的法律独立性不一定会影响其事实上的独立性。Tomic(2018)的分析发现,部分机构在法律独立性和事实独立性之间存在相当大的偏差,主要机制是差异化的声誉策略;即使是法律独立性较低的机构,也可以通过灵活的声誉管理策略来保持其较高的事实独立性。

六、实践启示与研究展望

(一)实践启示

基于上述分析可以看出,良好的组织声誉对公共部门有着积极的影响和重大的价值,这对我国国家治理体系与治理能力现代化带来重要启示。

第一,在数字时代,公共部门要重视组织声誉的建构和维护。随着数字时代的到来,公共治理环境发生巨大变革(陈剑锋,2010),政府的“一言一行”都被置于互联网的“放大镜”下(尹文嘉等,2015),传统的“管控”思维容易将政府摆到民意的对立面(韩志明、韩阳,2014),这给政府带来较大的挑战和压力(Guo & Wei,2019),也考验着政府的执政理念和应对水平(陈剑锋,2010)。在此背景下,各级政府和部门应充分意识到组织声誉的重要价值,转变传统“管控”思维,树立数字化理念,充分利用互联网平台建构良好声誉。

第二,充分理解组织声誉的内涵与特征,并与日常工作紧密结合。组织声誉基于受众对于组织的主观感知和评价,具有一定的主观性(da Camara,2011),但其并不是虚无的,而是有着明确的内涵和规律。它由多个维度构成,包括绩效性声誉、道德性声誉、程序性声誉和技术性声誉四个维度,分别体现了组织的工作成效、道德关怀、程序规范和技术方法。各级政府及部门在建构其组织声誉过程中,要充分理解其内涵,并与实际工作紧密结合。

第三,结合不同的声誉建构场景,采取积极灵活和差异化的管理策略。组织声誉是一种宝贵的资源(Busuioc & Lodge,2016),建构良好的声誉并不容易;但由于互联网的快速传播和放大效应,公共部门的声誉很容易毁于一旦,须采取积极和灵活的管理策略来进行声誉管理,而不是被动和消极应对。例如,积极主动与公众沟通,及时回应公众诉求,都是维护良好声誉的重要手段(Gilad et al,2015;Maor,2020;Rimkut,2020)。

(二)研究展望

总体来看,公共部门组织声誉理论当前处于起步后的快速发展阶段,尽管不同学者从不同角度进行了探索,但总体仍存在下列三个方面的不足。一是当前研究集中在组织独特性和声誉威胁性对声誉建构的影响,以及声誉对绩效产出、组织间合作的促进作用等传统议题,对于组织声誉对机构改革、战略沟通的影响等新兴领域关注不够。二是既有研究以规范研究和案例研究为主,实证研究样本量较小,基于大样本的实证研究较少,测量方法亟待改进。三是既有研究主要基于西方情境,基于中国情境的研究和分析较少。未来研究可以围绕以下四方面展开。

第一,结合中国情境,讲好公共部门的声誉管理故事。当前公共部门组织声誉理论的研究主要集中在美国、法国和以色列等国家,理论的适应性和可推广性还有待进一步检验。中国与西方国家至少在以下两个方面存在差异。首先,由于合法性来源不同,组织声誉的关注重点和策略可能有所差异。在西方情境下,更关注的是政府与公众的关系,即通过声誉管理改善公众对组织的认识和评价;而在中国,公共部门同时面临着自下而上的公众压力和自上而下的上级压力,需要同时处理好与公众及上级政府的关系,声誉建构的影响因素和机制自然不同。其次是媒体环境不同,西方媒体一方面作为重要信息来源,另一方面还构建了一个非正式问责论坛,对公共部门进行监督并形成压力。在中国,媒体具有“社会性”和“官方性”双重属性,前者体现公众诉求,后者反映官方信号,与西方媒体有一定的差异。因此,在未来的研究中,可以结合中国情境开展深入研究,将其置于中国特定的制度设计和经济社会发展环境中,挖掘中国式现代化进程中的声誉管理故事。

第二,进一步探究组织声誉的影响因素和机制,加强与其他理论的链接和对话。当前,组织声誉正成为研究公共组织的重要视角,成为观察和理解公共部门行为和逻辑的关键。既有研究围绕组织独特性和声誉威胁性两个维度进行了富有成效的探索;但组织声誉具有较强的复杂性,会受到诸多影响因素的影响,遗漏变量问题在所难免。在未来的研究中,可进一步挖掘其他潜在影响因素,不断提高实证结果的解释力和稳健性,完善和丰富组织声誉理论。并可结合具体问题和研究场景,特别是可能对组织声誉带来负面影响的事件,结合政府行为和逻辑,挖掘声誉管理背后的影响机制。加强组织声誉理论与其他理论的链接和对话,如府际关系理论、政府回应性理论、机构改革理论、政治流动和官员激励理论等。

第三,利用大数据优化改进测量方法,并探索“建构声誉”和“感知声誉”之间的融合。由于组织声誉涉及受众的主观感知和评价,因此部门“建构声誉”和公众“感知声誉”之间会存在一定差异。在既有研究中,对“建构声誉”和“感知声誉”的测量均存在较大改进空间。在未来的研究中,可利用大数据方法,优化改进测量方法,并加强“建构声誉”和“感知声誉”声誉之间的融合。特别是随着互联网的快速发展和新技术的广泛应用,大数据时代的到来给公共管理变革带来巨大机遇。公共部门组织声誉的建立,正是基于部门的日常运行而日积月累建立起来的;海量的公开信息正是各部门日常运行的直接体现,成为衡量其组织声誉建构的良好素材;机器学习等方法的快速发展和广泛应用,使海量文本的处理和分析更加高效便捷。因此,基于海量文本、利用机器学习等方法,对组织声誉进行更加精准的测量,可成为下一步探索的重点方向。