公共危机事件中政策认同的构建研究

——基于陕西省的实证分析

2023-10-29周忠良刘观平刘颖琪

周忠良 曹 丹 刘观平 刘颖琪 沈 迟

一、问题的提出

政策认同一般是指公众对某项公共政策的认同感和归属感,它描述了公众对于公共政策的主观感受和评价,表明了公众对某项政策的赞同情况,强调个人对公共政策的主观评价与个体价值观的匹配程度(陈潭,2006)。政策认同是政策遵从和政策执行的基础(张宇,2022)。如果一项公共政策的认同程度很低,那么公众在政策实施过程中可能会采取消极的态度和行为,甚至出现一些违反政策或抗议的行为。当公共危机事件发生时,社会环境发生急剧的变化,社会公众的心理状态趋于不安。如果公众对于政府的危机管理政策预期较低,认为其会给自身生活和利益带来损害,不安的心理状态会更为加剧,从而不利于危机管理和社会稳定。而同时,应对公共危机事件的政策往往需要政府和政策利益相关者多方的协同。因此,对于公共危机事件中的公共政策而言,政策认同往往更为困难,也更加重要。

国内学者对政策认同的研究多集中于分析日常公共政策。例如,卿志军和孔德明(2013)研究了公众媒介使用与海南国际旅游岛建设中政策认同的关系,夏志强和田代洪(2022)结合“结构-行动者”理论分析了“耿车绿色转型”过程中的政策认同与政策执行的现实性联结。现有文献鲜有针对公共危机事件的研究,通过理论和实证模型构建危机情境中的政策认同的研究更为少见。在危机情境中,社会系统面临严重威胁,政府需要在短时间内做出关键性决策。这种紧急状态为构建公众的政策认同带来了挑战,因为政府很难在短期内进行充分的政策宣讲和政策宣传,使公众了解政策;同时,公众的心理状态处于极度恐慌和焦虑不安之中,这种不安使得政策认同更难实现。而面对突发的公共危机事件,政府应对的时效性是第一要求(涂瀛,2017)。快速的应对要求整个社会的融洽沟通和相互配合。因此,在公共危机事件中广泛的公众参与和高水平的政策认同,能够加强政府和公众之间的有效沟通,提高公众对于政策的遵从,有利于危机管理和社会治理。基于此,本文将结合我国政府应对新冠肺炎疫情的防控实践,探讨如何从政府层面构建公众在公共危机事件中的政策认同,从而推动危机管理的发展,促进社会稳定。

二、文献回顾与研究假设

究竟有哪些因素会影响政策认同?首先,政策认同体现了公众对公共政策的态度和认可度。在分析公众态度时,现有文献通常关注公众对政府的工作表现和能力的评价,以及对政府的信任水平,这些因素并不针对单一的政策,而体现了公众对整个政府的认知(Cooper,2008;Bouckaert,2012)。其次,卿志军和孔德明(2013)认为政策的理解度和知晓度是政策认同的重要影响因素。夏志强和田代洪(2022)认为公众对政策信息的掌握程度、政策的合理合法性、政策收益预期等均是政策认同的影响因素。王国红(2007)认为公众不认同某项政策的原因可能是政策的社会化程度不高、合理性不强,也有可能是公众不愿意为遵守政策付出代价,公众与政府间信用关系不牢固以及政策超出公众心理承受能力等原因。对现有文献进行总结可以发现,政策认同的影响因素主要包括三个方面,即公众对政策的认知、公众与政府间的关系以及公众的个体因素。

理性的个体通常会根据政策的设计、实施以及最终效果进行评价,并对他们所认为能产生更大效益的公共政策做出正面的评价(Bali et al,2019)。然而在公共危机事件中,政府需要在短时间内做出决策并实施,因此政策宣讲或宣传的时间非常有限。同时,由于危机带来的不确定性和高昂的代价,紧急条件下公众从主观和客观角度均很难充分了解政策的设计和实施过程。现有文献多聚焦于日常公共政策的认同,此类文献对于在公共危机事件中构建政策认同的借鉴意义有限,有关如何构建公共危机事件中的政策认同的研究还存在较大不足。本文将结合新公共管理理论、开放性民主理论以及期望-失验理论等多个理论,在文献回顾和理论推导的基础上,构建公共危机事件中政策认同的理论模型,弥补现有研究的不足。

Mizrahi等(2021)认为,公众在对公共危机事件中的政策进行评价时,会参考和借鉴非危机情境中政府的表现,即,非危机情境中公众和政府的关系会对公共危机事件中的政策认同产生重要影响。Vigoda-Gadot 和Mizrahi(2014)曾指出,在开放性民主中,公众与政府之间的相互关系体现在三个方面。首先,政府是否切实履行了为公众服务的职责,也就是政府行政人员及其工作方法、设备等是否足够专业,以提高自身的反应能力。其次,公众是否对政府及其提供的公共服务感到满意。因为公众满意度是评价政府有效运作的重要结果指标之一,它是指公众通过比较自己的期望和政府服务的可感知效果,最终形成的评价。最后也最重要的是,公众接受到的政府服务以及形成的满意度能否促进政府信任的提升。政府信任指公众对政府公共管理能力的信任程度,它体现了公众对政府治理的政治态度。Kelly 和David(2002)的研究发现,公众满意度与公众对政府工作的绩效评价相关。在不确定性和风险极高的危机情境中,公众在评价政府危机管理政策时,可能会受到其对政府平时工作的满意度的影响。另一个政府工作的重要产出指标是政府信任,它被广泛纳入到评估公共政策和公共部门绩效的心理模型中(Bouckaert,2012;Sonderskov,2016)。公众对政府的信任体现在公众相信政府会“做正确的事”(Wang & Wan,2007)。丁煌(2002)提出,公众对政府的信任程度决定其政策认同的程度。“塔西佗陷阱”理论认为,当公权力失去公信力时,无论其发表什么言论、做什么事,公众都会给予负面评价(唐大鹏、常语萱,2018)。因此,公众对公权力的信任直接关系到其对公共政策的评价。在公共危机事件管理中,公众对政府决策的满意度与政府信任有关(Grimmelikhuijsen & Knies,2017)。例如,张宇(2022)指出,中国政府对新冠肺炎疫情的成功防控,证明了公众对政府的信任能够提升其政策认同,进而有利于其与政府进行合作,并充分支持政府的各项防控政策。Mazrahi等(2021)的研究表明,在新冠肺炎疫情的防控中,以色列民众对防控政策有效性的评价与政府信任高度相关。此外,Van Ryzin(2007)的研究发现,政府的工作表现会影响公众满意度,而公众满意度又进一步会影响政府信任。据此,本文提出以下假设。

H1:公众满意度与公共危机事件中的政策认同正相关。

H2:政府信任与公共危机事件中的政策认同正相关。

H3:政府信任在公众满意度与政策认同间起中介作用。

政府提供公共服务的过程也同样重要,公众对政府能力的主观感知就是在这个过程中产生的。正如Walle 和Migchelbrink(2022)指出,政府不但要“递交货物”(Deliver the Goods),还要“尊重程序”(Respect Procedure)。段德玉(2011)认为,政府公共服务能力是政府为了满足公众的需求,在提供公共产品和服务的过程中展现出来的能力。程灏等(2017)认为,政府公共服务能力的核心是契合公众的需求。本研究认为,政府能力本身是政府内在的一种特质,政府在提供公共服务过程中通过一定渠道外显了其能力,从而促成公众对政府工作表现和政府形象的主观评价,形成了公众的感知政府能力。政府提供公共服务的能力和表现会影响其工作的产出(即前文所述公众满意度和政府信任)。一方面,从民主理论来讲,政府在决策时对公众决策参与(投票或其他形式)的重视,能够提升政策的透明度,让公众相信政府会“做正确的事”,从而提升公众的政府信任(Wang & Wan,2007)。另一方面,建设服务型政府也强调以人为本,要求政府在提供服务时从公众需要出发,充分与公众协商和交流(刘熙瑞,2002)。因此,如果政府在提供公共服务的过程中能够提升公众的参与水平,注重满足公众的需求,公众的政府信任水平会大大提升。同时,公众满意度也与政府能力息息相关。由于服务型政府强调以“顾客”为导向,公众满意度体现了“顾客”对于服务的满意度,那么政府提供服务的能力自然会正向影响公众满意度。期望-失验理论认为,公众会比较他们感知到的政府表现和预先的期望,进而形成他们总体满意度的判断,当政府的工作表现达到或超过预期时,公众就会对政府感到满意,相反,公众则会感到不满(Oliver,2014)。李大治和王二平(2007)发现政府在制定政策时,若能表现得公正,充分考虑到不同利益群体的建议和意见,则不易使得公共政策的结果遭到非议,从而有利于公众的政策遵从和政策执行。若政府在制定政策时能够让更多人感受到参与感,那么在公共危机事件发生时,公众更有可能会分担政府在危机管理中的决策责任,也会对危机管理政策产生更强烈的认同感。Mizrahi 等(2021)认为,当理性的个体感知到行政人员和政府领导是专业的,并且政府能够有效满足公众的需求时,那么他们自然会相信在危机事件中政府制定的政策是有效的。据此,本文提出以下假设。

H4:感知政府能力与公共危机事件中的政策认同正相关。

H5:公众满意度在感知政府能力与公共危机事件中的政策认同间起中介作用。

H6:政府信任在感知政府能力与政策认同间起中介作用。

除了以上几个关键因素之外,本文还纳入了对于公共危机事件的发展和公众评价起到重要作用的因素——网络舆情的传播。互联网和新媒体的发展,使得海量信息在微博、微信等网络平台迅速传播,其中包括有关政府和公共政策的正负面舆论。负面舆论对于政府形象的影响不可忽视(陈洪玉,2016)。在危机情境中,公众对于政府的要求更为强烈,负面舆情会迅速发酵,进而强化公众对政府决策的负面感知,并表现出对政府的抵触(胡象明、谭爽,2012)。DeVreese(2004)的研究发现,在欧洲的全民公决运动中,由于新闻媒体对公投进行了负面报道和评价,公众对政治领导人的评价也因此有所下降。从理性法则出发,任何利益相关者都会根据政策的走向产生相应的心理预期,从而对政策产生一定的认同感(桑玉成,2006)。如果在负面舆情出现的时候,政府能够及时给予回应和处理,公众自然会相信防控政策的走向是有利于自身利益的,从而对危机管理政策产生强烈的认同感。同时,政府对负面舆情的有效管理,例如打击谣言、迅速回应、及时调查等,有助于挽回政府形象(袁合静等,2015),从而提升政策认同。在政府公信力不足的情况下,公众会更容易受到负面舆情的影响(贺子桐等,2020),从而对公共政策产生负面评价。当公众感知到较高的政府工作能力时,他们也能够更加理解和信任政府在公共危机管理中的各项政策,包括舆情处理政策。因此,感知负面舆情与感知舆情处理也是影响政策认同的重要因素。感知负面舆情包括公众对负面舆情严重性的评价,以及公众对负面舆情的主观认同感;感知舆情处理是指在负面舆情发生后,公众对政府的舆情处理工作的主观评价。根据以上情境,本文提出以下假设。

H7:感知负面舆情与公共危机事件中的政策认同负相关。

H8:感知舆情处理与公共危机事件中的政策认同正相关。

H9:感知负面舆情在政府信任与政策认同间起中介作用。

H10:感知舆情处理在感知政府能力与政策认同间起中介作用。

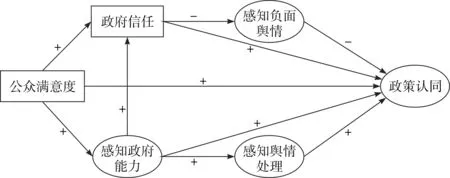

综上,本文提出了公共危机事件中政策认同构建的模型(如图1 所示),在此模型中,本文关注的是政府层面的因素对于政策认同构建的作用。

图1 本文的研究模型

三、数据与方法

(一)数据来源

本文所用数据来自课题组于新冠肺炎疫情期间在陕西省收集的网络问卷调查数据。2021 年年底,陕西省暴发了新一轮新冠肺炎疫情。自2021 年12 月9日发现第一例本土确诊病例至2022 年2 月5 日最后7 例本土确诊病例治愈出院,陕西省累计报告本土确诊病例2080 例。在本次疫情中,有关陕西省及西安市政府疫情防控的负面舆情频频发生。

为了收集本轮疫情期间陕西省居民对于政府疫情防控的态度及评价,课题组于2022 年1 月16 日开展了网络问卷调查。网络问卷发放主要通过以下两种途径实现。其一,由课题组内家庭住址为陕西省的师生,将电子问卷填写链接转发给其居住于陕西省的亲朋好友,再由亲朋好友进一步转发扩散。其二,将电子问卷填写链接转发给与课题组其他项目合作过的陕西省本地居民,再由其进一步转发扩散。

为保证调查质量,课题组采取了以下几项措施。第一,课题组于正式调查前一周开展了预调查,并根据预调查中发现的问题对调查问卷和调查方式及时进行了完善;第二,为提高受访者的回应率,课题组为每位受访者发放了一个5 ~10元的随机红包;第三,为避免同一受访者重复填写,课题组限制同一个账号、同一个IP地址或同一台设备只能填写一次;第四,为保证数据的可靠性,根据预调查结果,课题组限制填写时间大于等于5 分钟才能提交;第五,为了筛选出无效的问卷,课题组在问卷中加入了两道简单题项,若此两道题有任意一题答错,则视为无效问卷。

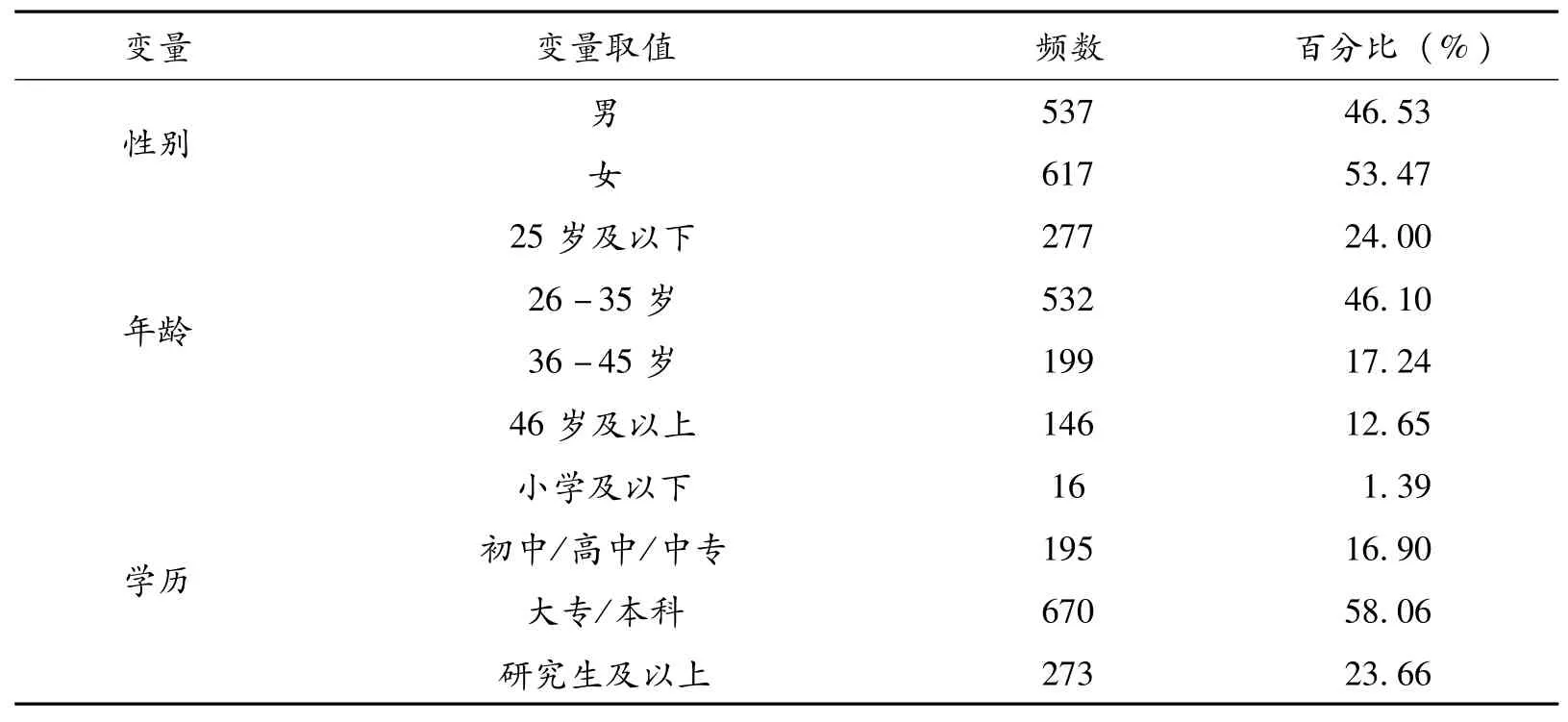

在调查问卷中,本文还申请获得了受访者的地理位置或当前居住地址,最终收集到1200 份问卷,均来自于陕西省。在剔除无效问卷后,有效问卷共1154份,占回收问卷的比例为96. 17%,其中,874 个样本来自于西安市。样本的基本统计信息如表1 所示。可以看出,样本的性别分布较均衡,35 岁以下年轻人和高学历人群占比较高。

表1 样本的基本统计信息(N =1154)

(二)变量测量

本文的主要变量及测量方式如表2 所示。

表2 主要变量及测量

政策认同反映了公众对公共政策的主观感受和评价,李松柏和苏冰涛(2012)利用“生态贫民”对生态改革政策成效的认可度来衡量政策认同;程晨和李正明(2017)采用上海市外来务工人员对上海市“异地高考政策”合理性的评价来衡量其对政策的认同度。本文考虑到若直接询问受访者的政策认同水平如何,可能会因为受访者对“政策认同”概念的认识模糊不清而产生测量误差,因此,本文从政策的有效性、高效性和满意度三个维度收集公众对疫情防控政策的评价,作为反映其政策认同的指标。公众满意度反映了公众结合自身经历,对政府提供服务的满意度进行的判断。本文使用单一维度的量表来测量陕西省居民的公众满意度。对于政府信任,本文主要关注公众的地方政府信任对于其疫情防控政策认同的影响。

借鉴以往学者对政府能力的定义以及构建服务型政府的要求,本文主要从公众对政府工作的主观评价来衡量感知政府能力,包括政府是否重视公众的决策参与并满足其需求以及政府提供服务的专业性等方面。

表2中的所有变量,除了公众满意度使用1 -10 分的量表(1 分表示“非常不满意”,10 分表示“非常满意”)进行打分之外,其他条目均结合李克特五分量表设计选项,五个选项分别为“非常不同意”“比较不同意”“一般”“比较同意”和“非常同意”,并依次赋值为“1”“2”“3”“4”“5”。

(三)研究方法

本文主要使用SPSS 25. 0 和Amos 26. 0 软件对收集的数据进行分析。运用结构方程模型方法对构建的研究模型进行分析,检验研究假设。结构方程模型中纳入了年龄、性别和学历等控制变量。最后,运用自举检验法(Bootstrapping Method)对中介效应进行了稳健性检验。

(四)因子分析

在运用结构方程模型方法进行分析之前,需要对收集的数据进行探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis,EFA)和验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,CFA)。根据统计学要求,探索性因子分析和验证性因子分析最好使用不同的样本,故本文将1154 个样本随机分为两组,并分别命名为数据A和数据B,各自包含577 个样本,数据A 用于探索性因子分析,数据B 用于验证性因子分析。

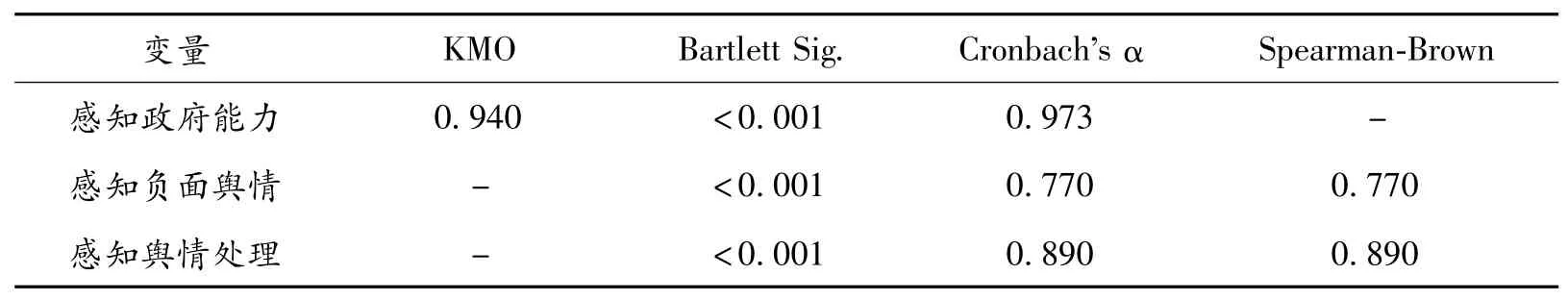

先使用数据A 进行探索性因子分析,对感知政府能力、感知负面舆情和感知舆情处理三个量表的内部一致性进行检验,结果展示在表3 中。由于感知负面舆情和感知舆情处理两个变量的测量条目分别只有两个,根据Eisinga 等(2013)的建议,本文采用Cronbach's α 和Spearman-Brown 系数结合的方法检验其内部一致性。从表3 的结果来看,感知政府能力的KMO 检验值大于0. 70,感知负面舆情和感知舆情处理的Cronbach's α 和Spearman-Brown 系数均高于0. 70的建议标准,Bartlett球形度检验均通过0. 001 水平的显著性检验,说明量表的内部一致性较高,适合做因子分析。

表3 内部一致性检验

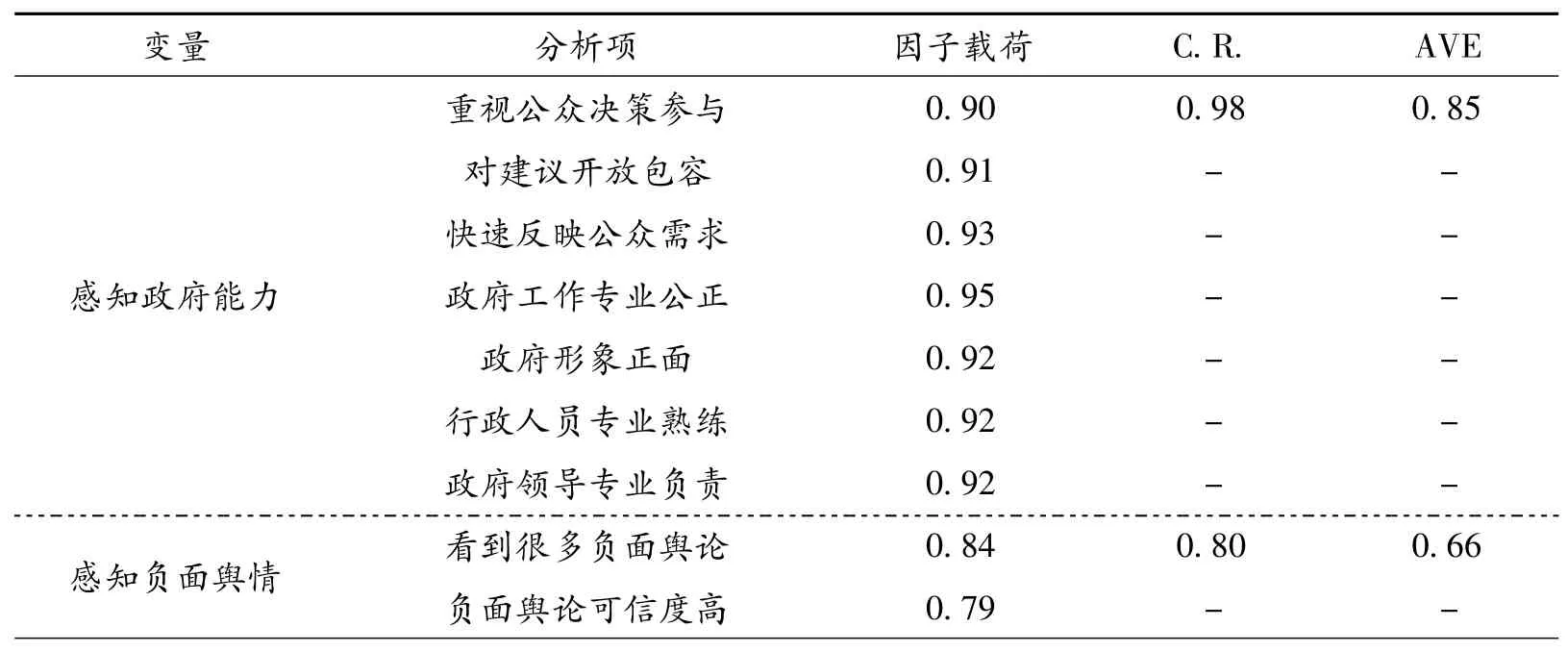

再使用数据B 进行验证性因子分析。表4 展示了各公因子的因子载荷、组合信度(C. R.)以及平均方差萃取(AVE)。结果显示,所有的因子载荷均大于0. 70,说明提取的公因子能够较好地反映原始变量的信息;组合信度C. R.均大于0. 80,说明量表具有较高的信度;AVE 均大于0. 50 的建议值,表明潜变量的收敛效度较好。

表4 组合信度和收敛效度检验

四、研究结果

(一)皮尔森相关性检验

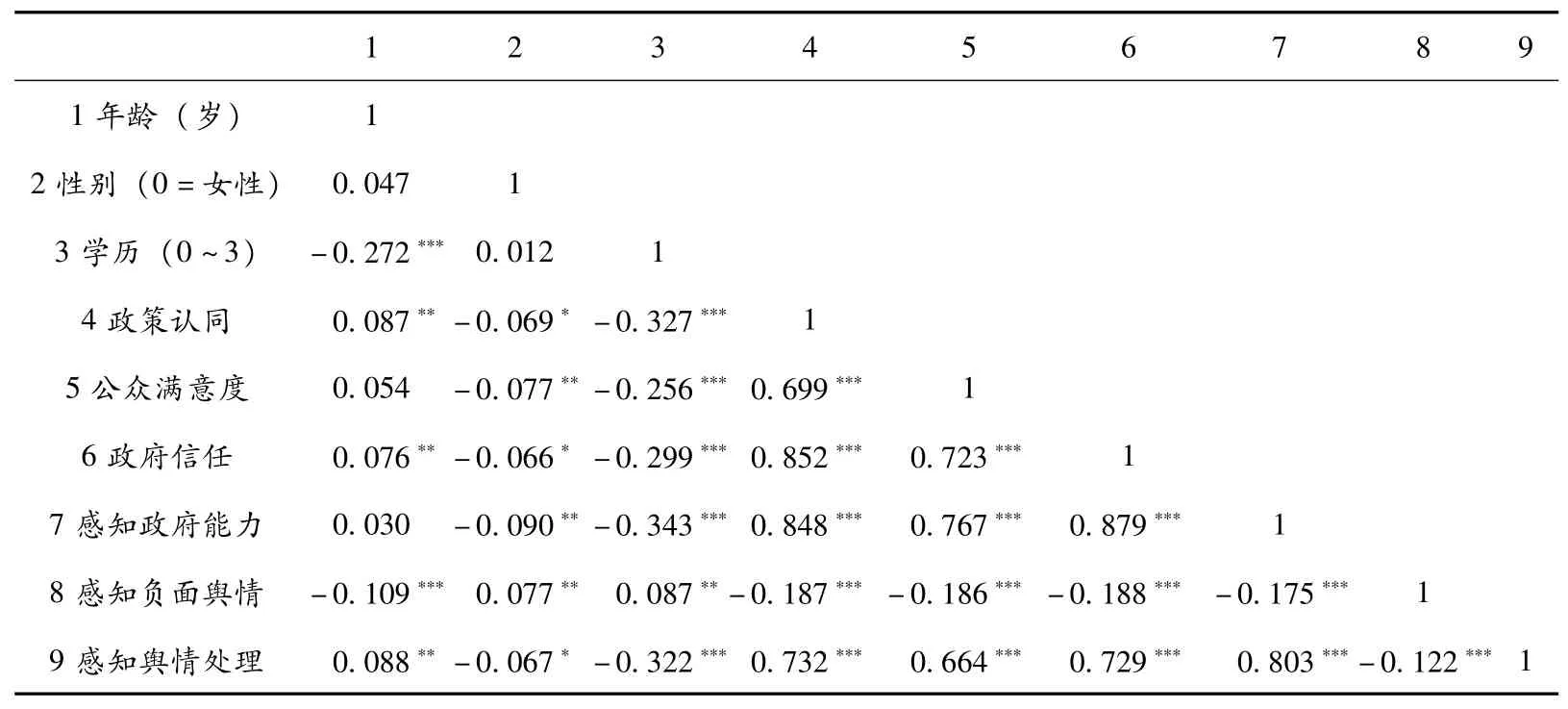

使用SPSS25. 0 对收集的数据进行皮尔森相关系数检验,结果展示在表5中。从结果可以看出,大部分变量之间的相关关系与假设一致。公众满意度、政府信任、感知政府能力和感知舆情处理都与政策认同之间呈现较强的正相关关系。感知负面舆情与政策认同之间呈现较弱的负相关关系(r=-0. 187,P<0. 001)。此外,本文还发现公众满意度和政府信任之间呈现较强的正相关关系(r=0. 723,P<0. 001),感知政府能力和政府信任之间呈现较强的正相关关系(r=0. 879,P<0. 001),感知政府能力和公众满意度之间呈现较强的正相关关系(r=0. 767,P<0. 001),感知政府能力与感知舆情处理之间呈现较强的正相关关系(r=0. 803,P<0. 001)。这些结果与本文的预期相同。

表5 主要变量皮尔森相关系数矩阵

(二)结构方程模型检验

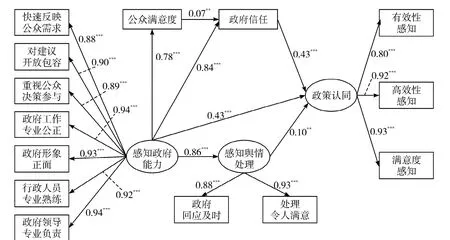

运用Amos26. 0 软件分析收集的数据,对图1 中的研究模型进行检验。结果显示,原结构方程模型的RMSEA =0. 060,NFI =0. 958,CFI =0. 973,IFI =0. 973,SRMR =0. 0387。其中,年龄对政策认同的路径系数为0. 002 (P=0. 070),性别对政策认同的路径系数为-0. 002 (P=0. 930),感知负面舆情对政策认同的路径系数为-0. 005 (P=0. 631),公众满意度对政策认同的路径系数为0. 008 (P=0. 344)。上述几条路径的系数均没有通过0. 05 水平的显著性检验。在删除了上述路径后,模型的适配度指标进一步提升(RMSEA =0. 064,NFI =0. 978,CFI =0. 982,IFI =0. 982,SRMR =0. 0169)。调整后的结构方程模型检验结果如图2 所示。

图2 结构方程模型检验结果

由图2 可知,政府信任对政策认同的直接效应为0. 43 (P<0. 001),假设H2 得证;公众满意度通过政府信任对政策认同的间接效应为0. 07 × 0. 43 =0. 03(P<0. 01),假设H3 得证;感知政府能力对政策认同的直接效应为0. 43(P<0. 001),假设H4 得证;感知政府能力通过公众满意度再通过政府信任对政策认同的间接效应为0. 78 ×0. 07 ×0. 43 =0. 02 (P<0. 01),假设H5 得证;感知政府能力通过政府信任对政策认同的间接效应为0. 84 ×0. 43 =0. 36 (P<0. 01),假设H6 得证;感知舆情处理对政策认同的直接效应为0. 10 (P<0. 01),假设H8 得证;感知政府能力通过感知舆情处理对政策认同的间接效应为0. 86 ×0. 10 =0. 09 (P<0. 01),假设H10 得证。

根据以上结果可知,本文提出的H1 至H10 共10 个研究假设中,仅有3 个研究假设未能得到验证,分别为H1、H7 和H9;有7 个研究假设得到验证,分别为H2、H3、H4、H5、H6、H8 和H10。上述7 个假设得到验证的原因分析如下:公众满意度、政府信任和感知政府能力的提升都会使公众相信疫情下政府的做法是正确的,从而提高公众的政策认同感,且政府及时有效的舆情处理也会使公众更加认同疫情防控政策。同时,感知政府能力的提升会对公众满意度产生正向作用,因为公众满意度与服务质量有关,而服务质量的感知又来自于服务能力。感知政府能力也会对公众的政府信任水平产生助推作用,因为在平时工作中,公众越能感受到政府的积极回应,他们与政府共同承担的责任就越多,也就越信任政府。在平时工作中,公众对政府表现出的能力感知越高,在公共危机事件中,他们就会越认同政府的工作和各项决策,从而提升政策认同感。

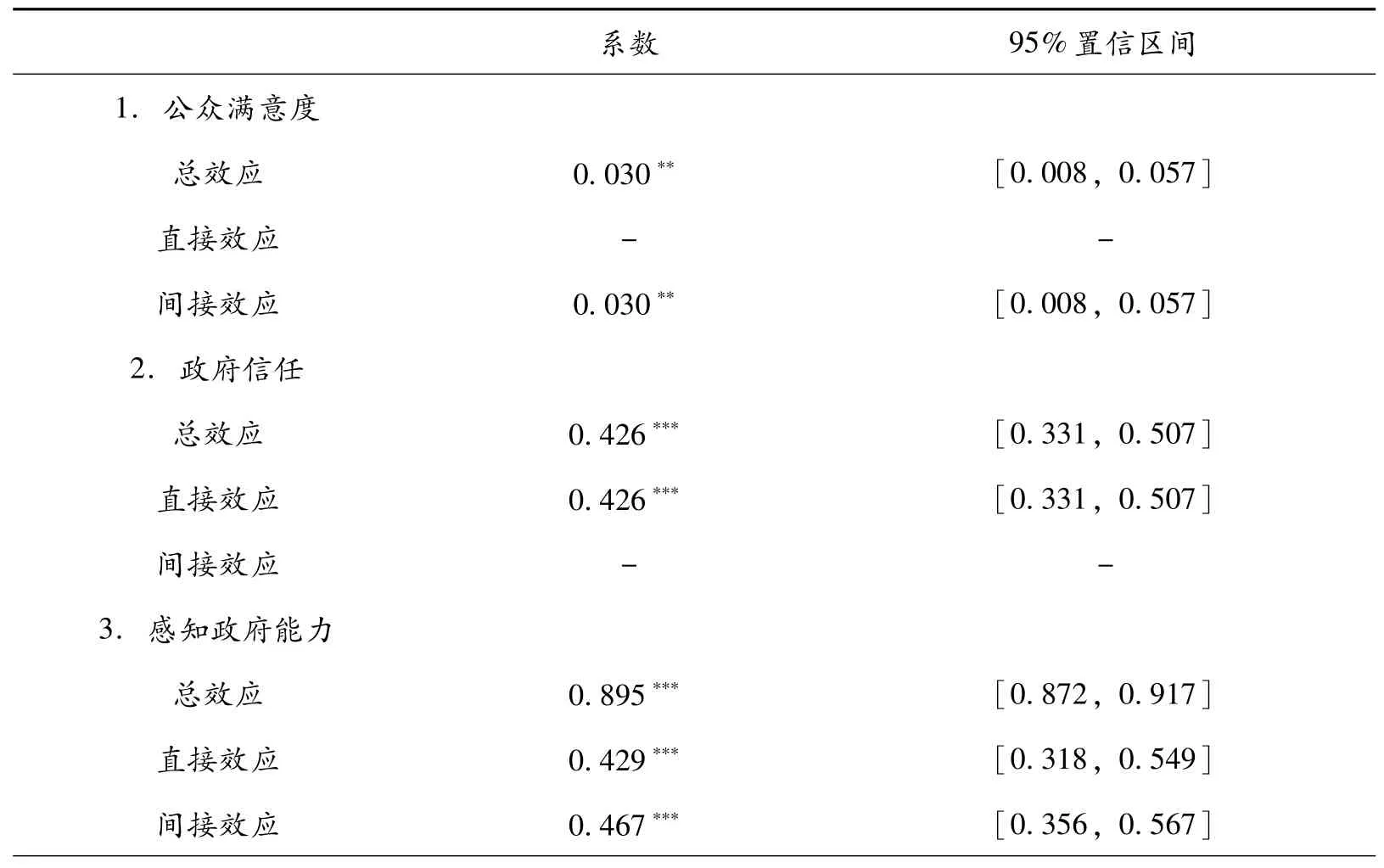

进一步地,为增强研究结果的可靠性,本文使用自举检验法计算了各路径系数的95%置信区间,若最终的95%置信区间不包括0,则说明该路径通过了0. 05 水平的显著性检验(Daietal,2020)。表6 展示了重复抽样5000 次后,各因素对政策认同的总效应、直接效应和间接效应及其95%置信区间。最终结果表明,公众满意度对政策认同的间接效应为0. 030 (P<0. 01),政府信任对政策认同的间接效应为0. 426 (P<0. 001),感知政府能力对政策认同的直接效应和间接效应分别为0. 429 (P<0. 001)和0. 467 (P<0. 001),感知舆情处理对政策认同的直接效应为0. 102 (P<0. 01)。

表6 各因素的总效应、直接效应和间接效应

五、结论与启示

以往关注政策认同的文献少有聚焦于危机情境的实证研究。在公共危机事件中,政府需要在短时间内快速做出决策,公众接受政策宣传和宣讲的时间有限,政策认同的提升途径受到限制。本文从这一现实问题出发,构建了公共危机事件中公众政策认同的理论模型,并对理论模型进行了检验和调整,不仅丰富了政策认同和危机管理相关理论,也更符合实际情况,具有重要的理论和现实意义。本文主要有以下三点结论和启示。

首先,公众满意度和政府信任均会正向影响公共危机事件中的政策认同。根据实证分析,本文发现政府信任会对公共危机事件中的政策认同产生正向影响,而公众满意度会通过政府信任对公共危机事件中的政策认同产生正向影响。公众满意度被认为是衡量政府工作产出的重要指标之一,同时也是影响政府信任的关键指标之一(芮国强、宋典,2015)。政府信任是公众满意度和政策认同之间的桥梁,公众对政府服务的满意度越高,就越容易产生政府信任感,从而提高其在公共危机事件中的政策认同。政府信任反映出公众接受了“政府是可靠的”这一假定(Vigoda & Mazrahi,2014;Robinsonetal,1999),也体现了公众与政府之间建立了一种非正式的心理契约(Vigoda & Mazrahi,2014)。在危机到来时,公众相信政府会按照这种契约去决策(Kahn,1990;石若坤,2009)。因而,政府信任对于公共危机事件中政策认同的构建具有重要意义。

在日常工作中,政府要从多方面入手,加强公众与政府之间的信任。一方面,要从公共服务入手,政府提供的服务和产品越能使公众满意,政府信任越能得到加强(Erber & Lau,1990)。因此,坚持以人民为中心,提高政府服务的水平,推进政务公开,建设高质量、高效率的行政系统是增强公众满意度的必由之路,也是加强政府信任的必由之路。另一方面,Chanley 等(2000)的研究发现,在公众信任的潜在前因变量中,政府在经济建设方面的有效性和效率是最重要的,其次是社会因素,例如犯罪水平和福利制度,最后是政治因素,例如政治廉洁等。因此,政府可以从经济建设、法治建设、提升公众福利、反腐倡廉等多方面入手,提升公众的信任水平,这样在公共危机事件发生时,公众才更有可能认同政府制定的危机管理政策,从而促进政策的有效落实。

其次,感知政府能力会对公共危机事件中的政策认同产生正向影响。一方面,感知政府能力会通过公众满意度、政府信任和感知舆情处理对公共危机事件中的政策认同产生正向影响。另一方面,感知政府能力会直接促进公共危机事件中的政策认同。感知政府能力作为政府提供公共服务过程中的重要因素,需要从多方面进行提升。在日常工作中,政府要注重提高工作效率和专业性,同时要积极回应公众的需求和建议,广泛地采纳群众意见,增强公众的决策参与感。这样不仅有利于提升政府形象,更有利于在公共危机事件来临时,政府更好地应对危机;此外,政府不仅要提升客观能力,而且要促进与公众之间的交流,促进公众评价的主观效应,即让公众能够主观感知到政府能力的提升,因为公众并不总是能掌握客观绩效的变化(边晓慧、杨开峰,2014)。因此,政府应积极搭建多元畅通的渠道来促进公众的决策参与,可以利用“大数据”“互联网+”等新兴科技手段拓宽公众与政府交流的渠道。

最后,感知舆情处理也会对公共危机事件中的政策认同产生正向影响。本文发现,虽然公共危机事件中的感知负面舆情并不会对公共危机事件中的政策认同产生影响,但是公众对政府处理负面舆情的及时性和满意度感知却可以对政策认同产生正向影响。因此,在公共危机事件中,面对负面舆情,政府应积极对其进行正向引导,并及时做出回应和处理。如在陕西省本轮疫情中,针对“孕妇流产”事件,西安市政府及时开展调查,将真相公之于众,并对相关责任人进行处罚,责令相关医院停业整顿,以上均为政府积极应对负面舆情的正确做法。同时,政府应加强对网络信息的监管,及时遏止虚假信息的传播,保证相关信息的真实性,防止公众因听信虚假信息而错误归因。