高校思想政治理论课实效性实证分析

2023-10-28刘骏梁清云

刘骏 梁清云

摘 要: 思政课实效性是指人们在思政课教学实践活动中,为了完成立德树人根本任务所规定的具体任务而采取的行动、措施、举措的实际效果。为揭示高校思政课实效性的实现机理,在梳理相关文献基础上提出了相应假设,并建立了结构方程模型。利用武汉市5所高校的792份问卷调查数据,采用Spss 24.0和Mplus 8.0进行实证分析。研究结果表明,学生悦纳度与参与度对思政课实效性具有显著的正向影响,而思政课教师的教学能力、思政课话语体系均起到了显著的调节作用。为进一步提升立德树人视域下的思政课教学实效性,需要以思政课学习的获得感促进思政课的接受度、喜爱度、参与度,以及不断提升思政课教师的教学能力,促进思政课话语体系的改革创新。

关键词: 高校;思政课;实效性;思政课教师;教学能力;思政课话语体系

中图分类号: G641;G642.3 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2023.04.017

一、引 言

习近平总书记强调思想政治理论课(以下简称“思政课”)是落实立德树人根本任务的关键课程,指出“我们办中国特色社会主义教育,就是要理直气壮开好思政课。同时,要挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。既要有惊涛拍岸的声势,也要有润物无声的效果,这是教育之道”[1]。而实效性是思政课教学的出发点和落脚点,为进一步提升思政课的实效性,中央出台了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》(中办发[2019]24号),力图以改革创新为思政课实效性赋能。因此剖析高校思政课实效性的实现机理,有利于提升思政课教学效果、落实立德树人根本任务。

思政课实效性是指人们在思政课教学实践活动中为了完成立德树人根本任务所规定的具体任务而采取的行动、措施、举措的实际效果[2]。学生的悦纳度与参与度是思政课取得实效性的基础前提[3-4],因为学生在思政课中居于主体地位,在思政课教师讲解知识后,知识接收、知识转化这两个最为重要的环节最终还需要依靠学生自己。同时,思政课实效性对学生的悦纳度与参与度也有要求,它应基于内生动力,而不是功利性动力[5]。但也有学者发现,学生的悦纳度与参与度高,并不意味着思政课实效性高。例如,部分思政课教师为追逐学生的悦纳度与参与度,热衷于运用增强“感官”刺激的教学手段[6-7],这与思政课的教学目标背道而驰。这个现象也表明,思政课教师作为思政课与学生的“桥梁”,其教学能力不仅同学生的悦纳度与参与度具有相关性[8],也是影响思政课实效性的重要因素[9-10]。此外,思政课实效性与自身呈相关性[11-12]。习近平总书记曾在全国高校思想政治工作会议上对思政课话语体系的改革创新提出了要求,他指出:“思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待。”这就是说,只有思政课话语体系符合学生成长发展需求和期待,学生才可能悦纳思政课,从而参与思政课,思政课才能取得实效。

纵观国内学界已有的相关研究发现,一些学者围绕主体、话语等维度思考如何提升思政课实效性,进行了有益的探索。但在教学实践中,其有效性、可行性究竟如何却尚待检验。并且,虽然学者们指出了学生悦纳度与参与度、思政课教师教学能力、思政课话语体系都直接影响到思政课实效性,但未能进一步阐明四者的内在关联。为回应以上问题以及完善相关研究,本研究分别就学生悦纳度与参与度、思政课教师教学能力、思政课话语体系与思政课实效性的关系提出相应假设,并建立结构方程模型加以分析。利用来自武汉市5所高校的792份问卷调查数据,采用Spss 24.0和Mplus 8.0进行实证分析,以探索思政课实效性的实现机理,为进一步厘清学生悦纳度与参与度、思政课教师教学能力、思政课话语体系与思政课实效性的关系提供新的参考方向。

二、研究假设及理论说明

(一)学生悦纳度与参与度对思政课实效性的影响

学生关于思政课的悦纳度与参与度是指,学生基于对思政课的主观认知,从而产生接受、参与行为意愿的情况[13-14]。学生悦纳度与参与度高,学习思政课时就会投入更多精力,遇到学习困难时也更有能力和毅力应对[15],从而实现思政课教学效果好,实效性高。学生悦纳度与参与度较低,表现为学生对思政课的功能认知存在偏差,甚至将其简单理解为说教、宣传而产生排斥心理,最终出现“人到心不到”以及旷课等现象[16-17],思政课因此难以取得实效。由此来看,学生悦纳度与参与度为思政课取得实效性提供了前提和动力,因此本文提出以下假设1:

H1:学生悦纳度与参与度同思政课实效性存在显著的正向关系。

(二)思政课教师教学能力的调节效应

思政课教师教学能力是指教师担任思政课教学需要具备的能力素养。办好思政课关键在教师,思政课教师通过言传身教促进学生形成科学的世界观和方法论,促进学生坚定理想信念,逐步成长为社会主义建设者和接班人。思政课教师教学能力的调节效应体现在两个方面:一是学生的悦纳与参与需要依托一定机会和平台[18],这意味着学生悦纳度与参与度的高低,受到机会和平台的多寡与好坏的影响,而这正是思政课教师所控制的;二是思政课教师教学能力本身也影响着学生悦纳度与参与度。思政课教师教学能力越高,越能提高学生在思政课学习上的悅纳度与参与度。思政课教师教学能力低,不仅会导致课堂枯燥乏味,还会造成学生对思政课产生不理解、误解甚至是排斥的倾向。同时,学生对思政课教师教学能力的评价,会影响到悦纳度与参与度,最终影响思政课实效性。由此来看,优秀思政课教师教学能力的发挥,为学生参与课堂提供了机会,是学生悦纳度与参与度的“催化剂”,从而提升了思政课实效性。因此本研究提出以下假设2:

H2:思政课教师教学能力正向调节学生悦纳度、参与度与思政课实效性的关系。

(三)思政课话语体系的调节效应

这里所说的思政课话语体系是指,话语主体与话语客体在开展交流沟通的过程中,依据特定的言说规则与方式阐述话语主体的情感态度、思想观念、政治观点和价值取向,在影响话语客体和传播话语内容中对自身进行构建的存在方式和外在形态[19]。从思政课话语体系本身来说,话语体系越完整、严谨,学生的学习脉络就越清晰,学生悦纳度与参与度就越高,思政课越可能取得实效。从思政课话语体系与其他话语体系的关系来说,大学学科门类众多,学生由于学科背景的不同,与思政课存在话语体系差异的现象普遍存在[20],由此,部分学生可能产生距离感,表现为不理解、误解甚至是排斥思政课。但话语体系存在差异并不意味着学生对思政课的悦纳度与参与度不高,更不意味着思政课实效性不佳。在思政课教师把道理讲深、讲透、讲活的条件下,思政课话语体系将得到有机转换,学生就会保持较高的悦纳度与参与度,思政课也能取得实效。因此本文提出以下假设3:

H3:思政课话语体系正向调节学生悦纳度、参与度与思政课实效性的关系。

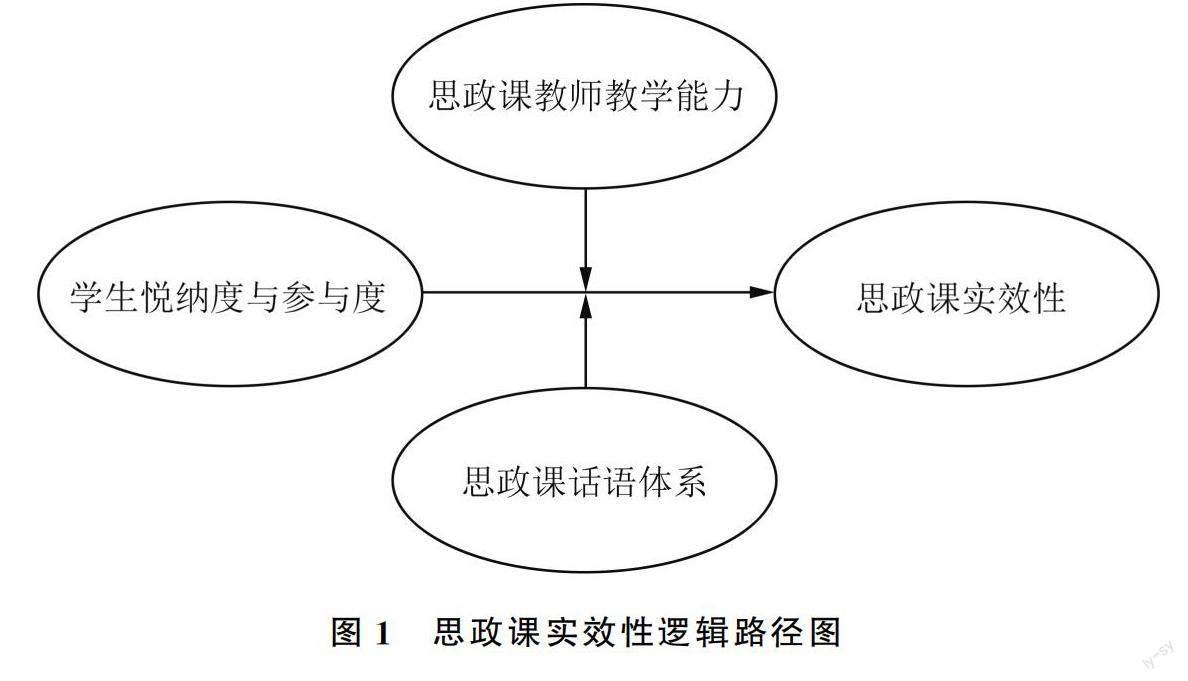

由此,本文建构了思政课教师教学能力、思政课话语体系、学生悦纳度与参与度、思政课实效性四者关系的逻辑路径图,上述研究假设构建的路径图如图1所示。

三、研究设计与数据采集说明

(一)思政课话语体系的调节效应

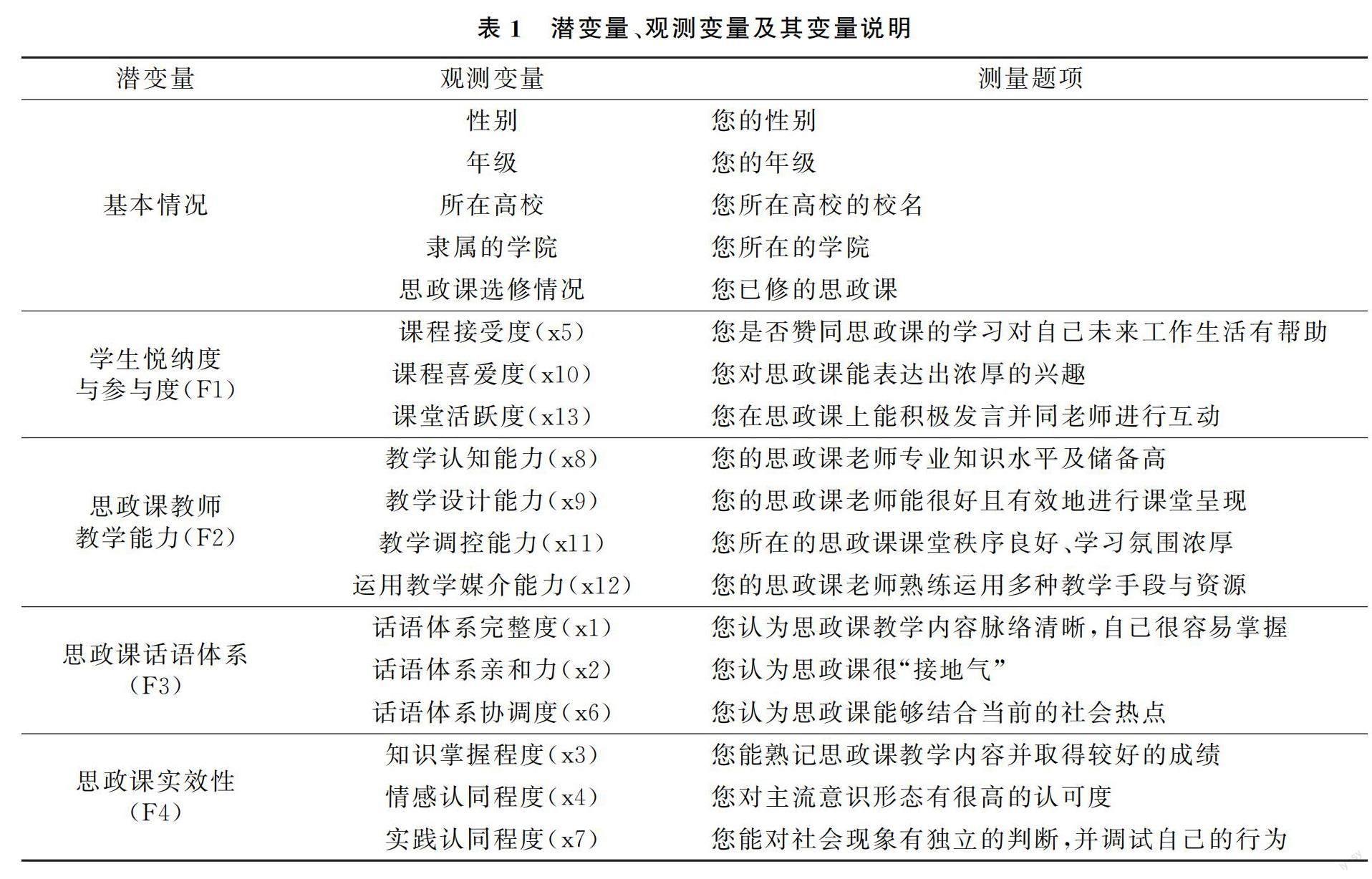

本研究根据研究的对象和目标设计了相关调查问卷,问卷内容包含性别、年级、学校、学院等人口统计学特征问项。问卷题目的回答选项采用Likert 5级量表,维度“1~5”分别表示“非常不认同”“不认同”“一般”“认同”“非常认同”。通过借鉴已有研究成果,本研究对学生悦纳度与参与度、思政课教师教学能力、思政课话语体系、思政课实效性四个潜变量进行了测量指标设计,选取的指标如下:

1.学生悦纳度与参与度

学生悦纳度是通过课程接受程度以及课程喜爱程度来测量的。具体来说,课程接受程度是指学生对思政课的认同度以及重视度。它具体又可分为两个方面,一个是对课程本身的认同及重视,一个是对思政课教师的认同及重视。通常来说,两个方面可以相互转换。学生所学专业的不同,对思政课、思政课教师的认同度也不同。一般而言,一些文科学习基础较为薄弱的理工科学生,对思政课、思政课教师的认同度偏低[21]。学生的参与度是通过课堂生态及其活跃程度来测量的,通常来说,学生的参与度越高,课堂活跃度也就越高,进而有助于提升思政课实效性。

2.思政课教师教学能力

在中央出台的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》(中办发[2019]24号)中,明确提出要“建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍”。2022年出台的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》(教社科[2022]3号)也提出了“构建大师资体系”,对思政课教师的思想水平与本领作出了明确要求。根据中央文件精神,思政课教师教学能力既包括思想认知方面,又包括实践方面,因此可从教学认知能力、教学设计能力、教学调控能力、运用教学媒介能力四个方面测量。教学认知能力是指思政课教师自身的专业知识水平以及专业储备。教学设计能力是指思政课教师将自身能力与教学目标相结合,并能够设计有效的形式将课程内容呈现出来的能力。教学调控能力是指思政教师与学生的互动以及掌控課堂秩序与生态的能力。运用教学媒介能力则是指思政课教师调用大数据、多媒体、社交网络等多种媒介与资源,以服务于教学目标的能力。

3.思政课话语体系

诺曼·费尔克拉夫在其著作《话语与社会变迁》中指出:“话语不仅反映和描述社会实体与社会关系,话语还建造或‘构成社会实体与社会关系;不同的话语以不同的方式构建各种至关重要的实体,并以不同的方式将人们置于社会主体的地位”[22]。由此可以说,思政课话语体系来源于社会实体与社会关系,并不局限于课堂。那么,思政课话语体系内容可细分为学科话语、教学话语、宣传话语三种[23],由此可测量其完整性。同时,由于思政课话语体系是一个整体,也应对内部的协调关系进行测量[24]。综合来说,我们将思政课话语体系分为完整度、亲和力、协调度三个方面的测度变量。完整度是指思政课教师能够用清晰简洁的话语将课程的完整逻辑脉络呈现出来;亲和力是指思政课的话语体系对于学生来说是通俗易懂且能够引起他们共鸣的;协调度是指思政课的话语体系为学生的参与留出了充分的空间,学生借此空间能够实现思政课课程内容与日常接触的生活及现象相联结、统合。

4.思政课实效性

费英秋、于欣宜基于扎根理论对思政课相关国家文件精神以及权威媒体报道进行分析,认为思政课实效性要从思想认知与实践表现两个方面测量[2]。在思想认知方面,不仅体现在专业知识掌握上,还涉及学生情感认同,包括三观塑造、理想信念等。在实践表现方面,测量学生是否将思政“小课堂”同社会“大课堂”结合起来,在实践中检验真理、发展真理。将学生是否做到知行合一作为思政课实效性的测量标准得到了学者的一致支持[25-26]。因此,本研究将从知识掌握、情感认同和实践认同三个方面来进行实效性的测量。知识掌握是指学生对于思政课的各个重要知识点的掌握情况。情感认同是指学生在社会主义核心价值观、国家意识形态等方面的认同,具体如爱国情怀、工匠精神等。实践认同则是指学生对社会现象与现实的判断,以及自身行为模式符合立德树人根本任务。

综上所述,本研究所涉及的各项具体指标的设计如表1所示。

(二)案例选择与样本数据

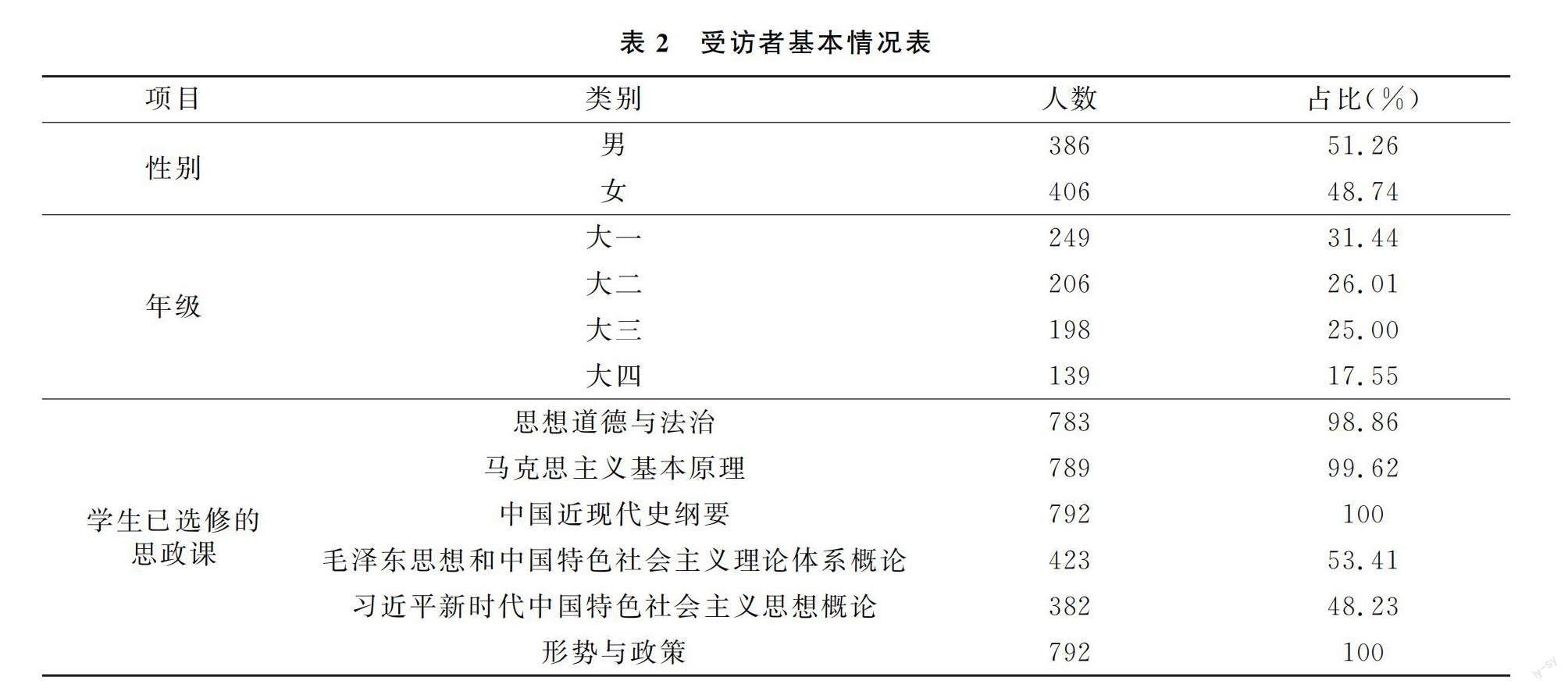

本研究选择位于武汉市的5所高校展开。2023年4月,课题组首先小范围发放问卷,进行预调研,随后进一步完善问卷。2023年5-6月,通过问卷星发放调查问卷以收集数据,收集了873份问卷。经删除填写时间低于正常值等不合理问卷81份,最终筛选出792份问卷,有效回收率为90.72%。

在调查学生的性别方面,男生有386人,女生有406人,分别占比48.74%和51.26%,男女比例适中;年级方面,大一年级有249人,大二年级有206人,大三年级有198人,大四年级有139人,分别占比31.44%、26.01%、25.00%和17.55%。比例符合思政课授课的计划,即大一、大二年级的课程学习任务较多。在受访者已修的思政课中,已修《思想道德与法治》课程的有783人,已修《马克思主义基本原理》课程的有789人,已修《中国近现代史纲要》课程的有792人,已修《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程的有423人,已修《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程的有382人,已修《形势与政策》课程的有792人,分别占比98.86%、99.62%、100%、53.41%、48.23%和100%,比例符合思政课授课年级分布。详情见表2。

四、统计结果与分析

(一)验证性因子分析结果

1.因子载荷说明

在对模型进行潜变量调节效应分析前,需对其测量模型部分的验证性因子分析进行结果输出,剔除部分因子载荷不符合标准的测量变量,同时基于修正指数MI来进行误差间的自由估计,以实现修正模型的作用。模型各測量变量因子载荷结果如表3所示。

2.信度、效度检验

在因子载荷分析后,对模型进行信度与效度检验,使用CR与AVE值作为评判信度与效度的标准。其中,CR值大于0.600表示可以接受。表4中各变量CR值最低为0.6002,大于0.600,符合信度要求。AVE值可以用来作为判断模型收敛效度的标准,通常认为AVE值大于0.360为可接受,大于0.500表示问卷具有理想的收敛效度。表4中AVE值最低为0.4039,因此通过AVE效度检验。

3.数据与模型间拟合度检验

根据采集的数据对模型进行检验,以考察它与数据的拟合效果。由于采用潜调节结构方程法进行调节效应分析,因此仅能显示AIC与BIC值进行拟合度检验,结果显示模型拟合度较好(如表5所示)。

(二)假设验证

在完成模型适配度检验后,形成最终的潜调节效应结构方程模型(如图2所示),并进行相关路径分析的结果输出,用以检验理论假设,具体输出结果见表6。从输出的结果来看,学生悦纳度与参与度对思政课实效性影响的路径系数为0.822,p=0.026,通过了显著性假设,且路径系数大于0.5,说明学生悦纳度与参与度对思政课实效性存在显著正向关系,因此假设H1成立。就调节效应而言,学生悦纳度、参与度与思政课教师教学能力的交互系数为0.685,p=0.012,通过了显著度检验,说明思政课教师教学能力对学生悦纳度与参与度在思政课实效性的影响中起到了调节作用,因此假设H2成立。学生悦纳度、参与度与思政课话语体系的交互系数为0.664,p=0.030,通过了显著度检验,说明思政课话语体系在学生悦纳度、参与度对思政课实效性的影响中起到了调节作用,因此假设H3成立。

五、研究结论与启示

本研究以武汉市5所高校的792份问卷为数据支撑,利用结构方程建模方法,基于思政课教师教学能力、思政课话语体系的调节作用,探讨学生悦纳度与参与度、思政课教师教学能力、思政课话语体系以及思政课有效性四者之间的关系与影响机理,主要得到以下结论以及启示。

(一)研究结论

就学生悦纳度与参与度而言,当其保持在较高水平时,对思政课实效性有着显著的推动作用。学生的悦纳度与参与度是思政课取得实效性的基础前提,其影响因素主要包括课程接受度、课程喜爱度、课堂参与度。从思政课有效性的影响机制上看,思政课教师教学能力、思政课话语体系起到了显著的正向调节作用,即思政课教师教学能力、思政课话语体系的提高、完善,会促进思政课实效性的提升。

(二)研究启示

第一,高校思政课教学要不断提高学生的悦纳度与参与度。高校应立足于底线思维,积极引导学生树立对思政课的正确认知,并通过构建“大思政课”等方式,以学习思政课的获得感促进思政课的接受度、喜爱度、参与度。

第二,全面提高思政课教师的教学能力。一是加强教师培训,不断提升思政课教师的教学认知能力、教学设计能力、教学调控能力、教学媒介运用能力。尤其是在教学技术更迭速度快的当下,思政课教师应学会熟练借助VR、元宇宙、学生画像等技术或概念,促进思政课实效性提升。二是高校教师应坚持终身学习理念,主动学习先进的教学技术,创新教学内容、教学方式,将实践与理论相结合不断优化话语体系,使之适应新时代思政课高质量发展的需要。

第三,促进思政课话语体系改革创新。教育管理部门要整体部署与大力推进,具体推进路径可从五个方面出发:一是直面问题,跨越话语体系隔阂,提升思政课话语体系凝聚力、引领力;二是整合资源,创新多样话语资源,提升思政课话语体系解释力;三是借鉴和融通多元话语风格,提升思政课话语体系吸引力;四是创设蕴含丰富的话语语境,提升思政课话语渗透力;五是构建科学的话语评价机制,提升思政课话语评价助推力。

[参考文献]

[1] 习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].求是,2020(17):1.

[2]费英秋,于欣宜.高校思政课教学实效性及其提升:基于扎根理论和结构方程模型的分析[J].知与行,2022(06):70-78,94.

[3]贾恒欣.构建高校思政课智慧课堂教学模式的四重维度[J].学校党建与思想教育,2022(22):40-43.

[4]李晶,刘树宏.以社会主义美好生活观提升高校思政课共情力路径分析[J].黑龙江高教研究,2022(10):137-142.

[5]胡勇胜,唐华山.思政课队伍与学工队伍协同发展机制探究[J].学校党建与思想教育,2018(09):71-73.

[6]陶磊,汪萍平.人工智能赋能高校思想政治理论课混合式教学之思[J].黑龙江高教研究,2022(12):119-126.

[7]孙其昂.论思想政治教育基础理论的“体系”研究[J].马克思主义与现实,2021(05):185-190.

[8]熊晓琳,李国庆.新时代思想政治理论课教师教学能力探究[J].思想理论教育导刊,2023(04):112-117.

[9]何珊.新时代大学生思政课获得感的生成与提升[J].社会科学家,2022(09):121-127.

[10]梅萍.新时代思想政治教育心理疏导的发展走向探析[J].马克思主义研究,2019(07):152-159,164.

[11]宋溧俊.新时代高校思政课话语创新与话语权培育理路[J].江苏高教,2022(05):97-100.

[12]楚莉莉.构建学理化、实践化、中国化、大众化的思政课教学话语体系[J].教育理论与实践,2021(03):39-41.

[13]王哲.新时代高校思想政治教育高质量发展与形态进阶[J].黑龙江高教研究,2023(05):15-19.

[14]钟贤哲,蓝江.提升思政课专题教学实效性的路径探赜[J].学校党建与思想教育,2023(09):38-40.

[15]宣旸,张万里.智慧教育平台属性对学习满意度的影响机理研究:基于学生参与度和学校管理视角[J].苏州大学学报(教育科学版),2021(02):78-90.

[16]黄蜺,常喜.高校思政课效力提升路径研究[J].学校党建与思想教育,2022(02):52-54.

[17]房广顺,杨溢.以制度建设推动思政课守正创新[J].人民论坛,2020(36):140-141.

[18]张静,武侠.“屏”以载道何以可能:思政课以新媒体讲道理的实践阐释[J].学校党建与思想教育,2022(17):59-62.

[19]龙献忠,刘绍云.新时代高校思政课话语亲和力:系统构成、现实检视与提升路径[J].大学教育科学,2023(03):32-41.

[20]庞睿.“回到课程思政本身”:从认识到澄明之境[J].思想政治教育研究,2023(01):98-103.

[21]周赟,徐玉生.新工科背景下高校思政课育人体系建设的三重逻辑[J].教育理论与实践,2021(21):28-32.

[22][英]诺曼·费尔克拉夫.话语与社会变迁[M].殷晓蓉,译.北京:华夏出版社,2003:3.

[23]于智慧.新时代高校思想政治理论课话语体系影响要素探究:一种批判话语分析的方法[J].社会科学,2019(09):23-30.

[24]杨红英.提升思政课教师讲道理水平的三个着力点[J].学校党建与思想教育,2022(17):56-58.

[25]高迎爽.新時代高校思想政治理论课学生评教体系优化路径研究[J].思想理论教育导刊,2023(04):125-130.

[26]王晨.新时代高校思政课守正创新探析[J].学校党建与思想教育,2021(14):67-69.

(责任编辑 文 格)

Effectiveness of College Ideological and Political Course

——The Dual Moderating Effect of Teaching Ability and Discourse System

LIU Jun, LIANG Qing-yun

(School of Marxism,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)

Abstract:The effectiveness of ideological and political courses refers to the actual effect of actions,measures and steps taken by people in order to complete the specific tasks stipulated by the goal of moral education in the teaching practice of ideological and political courses.In order to reveal the realization mechanism of the effectiveness of ideological and political courses in colleges,the corresponding hypotheses are put forward on the basis of combing the literature,and the structural equation model is established.Based on the data of 792 questionnaires from 5 colleges in Wuhan,SPSS 24.0 and Mplus 8.0 were used for empirical analysis.The results show that studentsacceptance and participation have a significant positive impact on the effectiveness of ideological and political courses,while the teaching ability of ideological and political teachers and the discourse system of ideological and political courses have played a significant regulatory role.In order to further improve the effectiveness of ideological and political course teaching from the perspective of moral education,it is necessary to promote the acceptance,love and participation of ideological and political course with the sense of acquisition of ideological and political course learning,and constantly improve the teaching ability of ideological and political course teachers,so as to promote the reform and innovation of ideological and political course discourse system.

Key words:colleges and universities; ideological and political courses; effectiveness; ideological and political course teachers; teaching ability; the discourse system of ideological and political courses