西昌市森林防火综合阻隔网空间布局*

2023-10-27赵凤君范太云吴莉娟江智全叶江霞

陈 兵 赵凤君 范太云 吴莉娟 江智全 赵 爽 叶江霞

(1. 西南林业大学 昆明 650224;2. 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所 国家林业和草原局森林保护学重点实验室 北京 100091;3. 凉山彝族自治州林业和草原局 西昌 615000;4. 凉山彝族自治州气象局 西昌 615000;5. 四川省林业和草原调查规划院 成都 610081)

森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害,是森林最危险的敌人(张国红,2008)。近年来,受全球气候变暖和林区频繁人为活动影响,森林火灾的发生频度和危害呈上升且加重趋势(廖俊炜等,2014),极大影响森林资源数量和质量,给生态文明建设及生态安全带来巨大威胁,对生物多样性和人民生命财产安全带来严重危害。现行《全国森林防火规划(2016—2025年)》提出坚持预防为主,加大林火阻隔系统建设力度,提升防范森林大火能力的原则(国家林业局等, 2017),防止森林火灾蔓延,控制重特大森林火灾发生最有效的途径是建立森林防火阻隔网络(forest fire obstructing network),这不仅是建立防止森林火灾蔓延的隔离带,也是控制林火和扑救队伍快速反应的重要通道(肖化顺等,2010),其建设状况对科学防控林区火灾和减少林火灾害损失具有重大意义。建立科学、完善的林火阻隔系统布局,能够促进充分发挥林火阻隔系统预防控制森林火灾的能力,特别是在山高坡陡的高山峡谷地区。

目前,针对林火阻隔网的研究主要集中在阻隔网规划设计方面,尤其侧重林道网密度、配置方法及单一类型阻隔网布局规划等,对林火综合阻隔网布局研究较少。如早期Bilici(2009)通过网络分析法对加里波利国家公园进行了防火带、防火线及道路网的整合规划建设研究;此后,徐高福(2009)利用林火阻隔网络探究了千岛湖林火阻隔网络设置中的关键技术;王明玉等(2010)以北京西山魏家村林场为研究区,探索单一类型阻隔网布局规划,通过分析防火现状,确定网络最小控制面积和防火林带的空间格局,规划出3类防火林带并组成网络。近年来,袁硕等(2020)基于前人研究理论基础对将乐县生物防火林带阻隔网进行了现状优化和综合规划。在林火综合阻隔网布局研究方面,张立坤等(1994)针对大兴安岭林区不同立地条件,采用适宜阻隔措施,在我国首次实现了应用综合措施布设森林防火阻隔网;而后,张炳南等(1995)在此基础上充分利用河流、道路、水田及人工营造防火林带进行了长泰县森林防火阻隔网络设计。此外,也有学者针对一些火灾高发区域已有森林防火阻隔系统存在的问题,探索性提出了建设综合防火阻隔网的建议(区智等,2013;曹日红等,2011;赵凤君等,2012;Laschiet al., 2019)。综上,现有林火阻隔网空间布局研究尚局限于单一类型林火阻隔网或定性描述构建,为有效发挥林火阻隔网的阻火效果,应综合影响森林火灾发生发展的因子,以定量化分析方法,从空间上确定适合构建不同防火阻隔类型的区域。

鉴于此,本研究以四川省凉山彝族自治州西昌市为研究区,根据相关标准规范、综合影响森林火灾发生发展的区域自然地理要素及现有防火基础设施,运用GIS的空间分析和可视化表达功能,探究西昌市森林防火综合阻隔网空间布局适宜区,以期为西昌市林火综合阻隔网体系构建提供空间位置指示,并为区域防火阻隔系统建设及防灭火组织和实施提供参考。

1 研究区概况

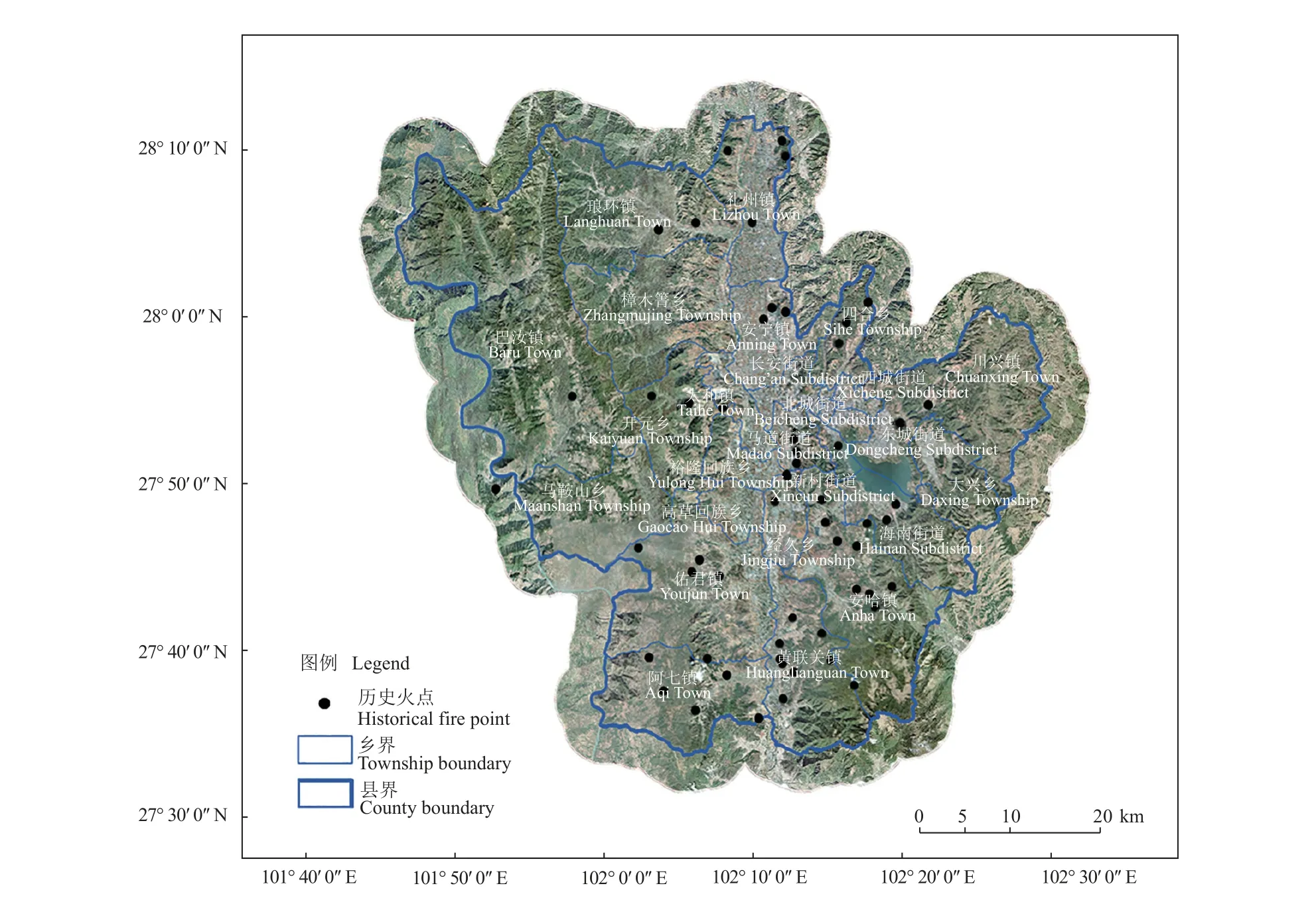

西昌市地处四川省西南部,为凉山彝族自治州州府,地理坐标介于101°46′—102°25′ E、27°32′—28°10′ N,市域面积2 881.90 km2,常住人口95.5万人,以汉族和彝族为主(吴胜义等,2021;李滨希,2020)。西昌市山地占比大,森林覆盖率达51.5%(陈曦等,2022),其中林地面积17.4万hm2,林木总蓄积量约1 611.66万m3,可燃物载量大,林火发生风险高。属中亚热带高原气候,干燥多风且全年干湿分明,11月至次年4月为干季,1—6月为防火期,火险期较长(彭博,2021)。据统计,西昌市2011—2020年共发生森林火灾60起(图1),总过火面积3 709.76 hm2,仅2020年“3·30”森林火灾过火面积就高达3 047.8 hm2,造成大量森林资源损失。虽然近年来防火基础设施得到保障和提升,特别是林火阻隔设施的建设有较大提高(顾林生等,2022),但综合型的林火阻隔网建设体系尚未完善,仍面临阻隔规划与防火需求不协调的问题,林火防控形势依然严峻。

图1 西昌市区位和火点分布Fig. 1 Location and fire point distribution of Xichang City

2 数据收集与研究方法

2.1 数据收集与预处理

收集“西昌市2020年森林资源管理一张图”数据、2011—2020年森林火灾统计资料、森林防火基础设施数据、气象数据及防火期气象站点观测统计资料,并获取西昌市地形、遥感影像和多年防火期平均风速。“一张图”数据包括全市森林资源情况、土地利用类型等;火灾统计资料包括近10年的火灾次数、位置和过火面积;防火基础设施数据包括现有防火阻隔类型、布局和长度等;地形数据来自地理空间数据云(Geospatial Data Cloud)30 m ASTER GDEM的海拔;遥感数据来自哥白尼数据中心(Copernicus Open Access Hub)分辨率为10 m的2022年3月5日Sentinel 2A影像;多年防火期平均风速源自全球气候数据共享平台(World Clim)分辨率为1 km的平均风速栅格。对获取的数字海拔和卫星影像进行拼接裁剪,并将空间参考处理为CGCS 2000 3 Degree GK CM 102E投影坐标系。

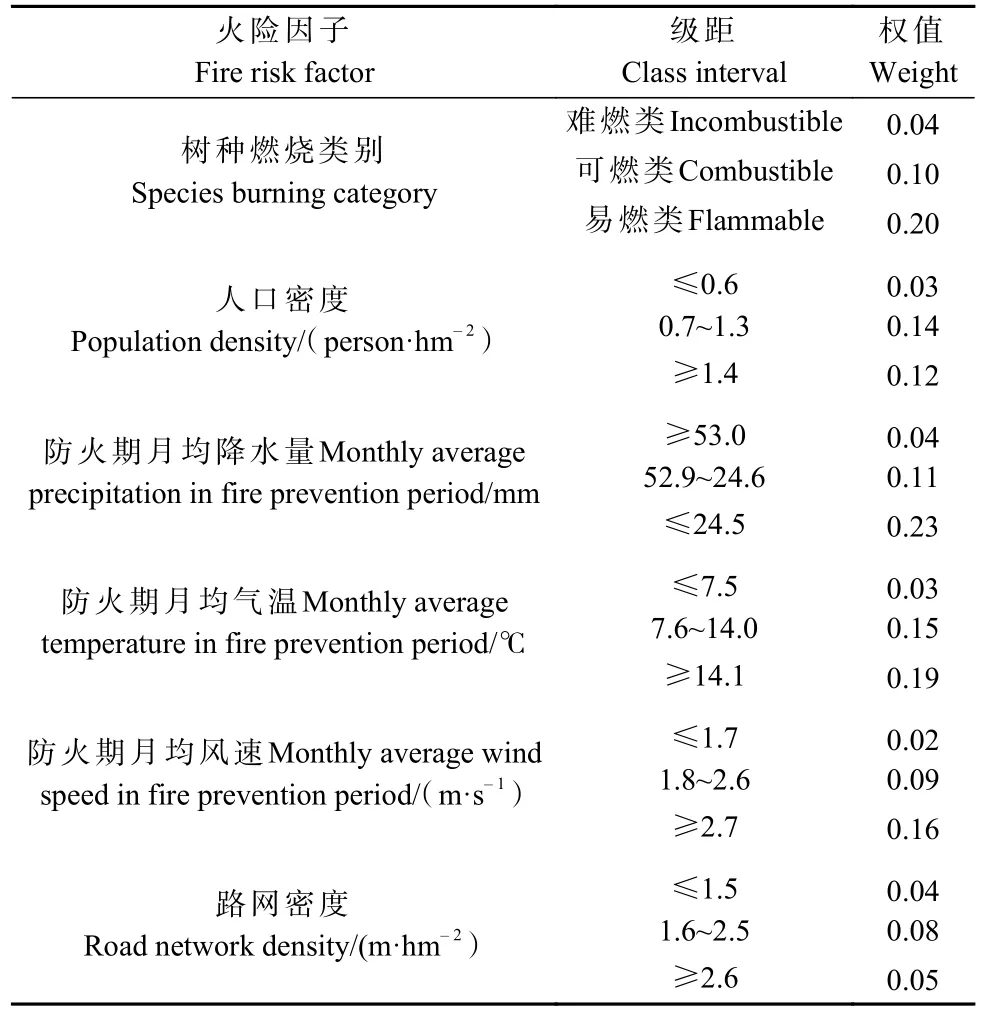

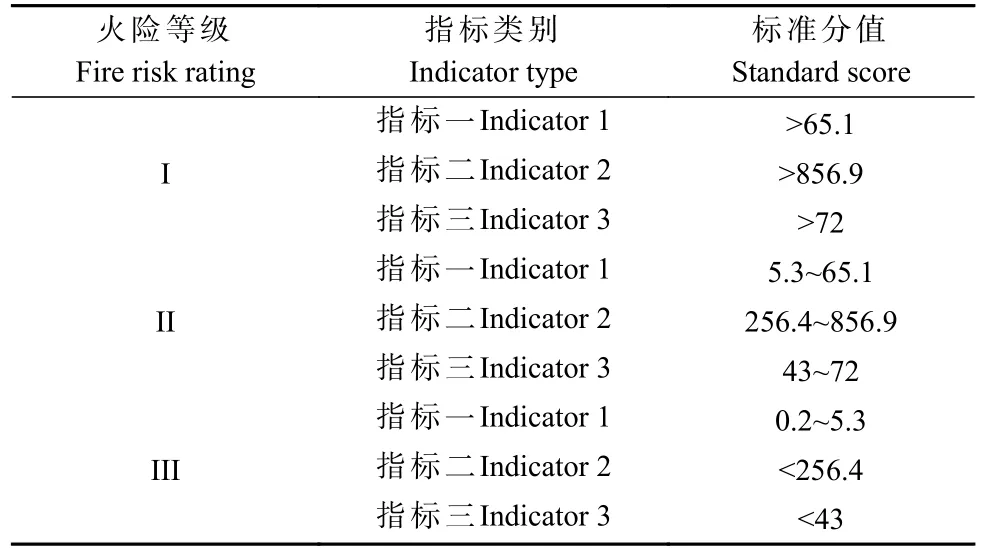

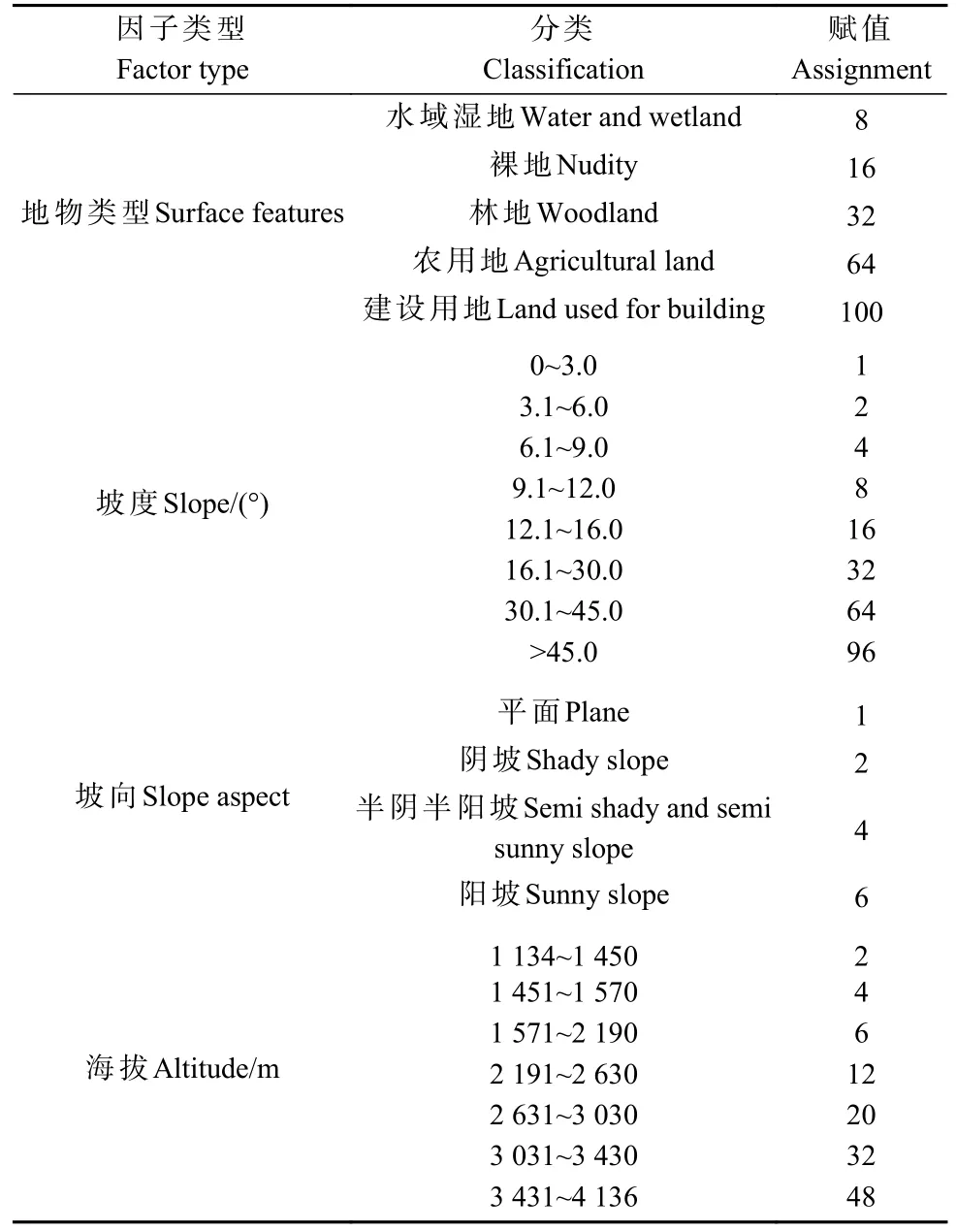

2.2 火险等级分析

参考《林火阻隔系统建设标准》(LY/T 5007—2014)(国家林业局,2014),确定森林防火有效阻隔网密度和控制面积。阻隔网空间布局原则依据《森林防火工程技术标准》(LYJ 127—1991)等相关技术规程(中华人民共和国林业部,1992),并参照现有相关文献确定生物阻隔网布局(唐伟,2012)。森林火险等级依据《全国森林火险区划等级》(LY/T 1063—2008)(国家林业局,2008)确定,即通过树种燃烧类别、人口密度、防火期月均降水量、气温和风速、路网密度6个因子对应的权值之和(表1),得到与火险相关的3项指标数量(表2),根据指标对应标准的分级阈值确定防火期内森林火险等级。

表1 森林火险因子权值Tab. 1 Weight of forest fire risk factors

表2 森林火险等级阈值①Tab. 2 Threshold table of forest fire risk grade

2.3 林火综合阻隔网密度与控制面积分析

林火综合阻隔网指由多种阻隔类型构成的封闭、独立且相互联系的网络,其密度和控制面积决定着阻隔网防火效能的发挥(王明玉等,2012)。本研究根据防火期森林火险等级确定林火阻隔网的有效密度和控制面积,其中阻隔网密度计算公式如下:

式中:Vl为林火综合阻隔网的长度密度,m·hm-2;L为林火综合阻隔网总长度,m;S为研究区林地面积,hm2。

林火综合阻隔网的控制面积指一个林火阻隔网格中的林地面积。本研究根据防火期所属火险等级确定研究区林火阻隔网的控制面积,依据《林火阻隔系统建设标准》(LY/T 5007—2014),I、II、III级火险等级的控制面积分别为<500、501~1 000、1 000~5 000 hm2。

2.4 林火综合阻隔网布局影响因子分析

森林火灾发生和蔓延与天气、地形、可燃物等密切相关,林火综合阻隔网布局应考虑火险等级、可燃物燃烧类型、地形、气象、成本等多种因素,进行功能完善、布局合理的综合阻隔网选址。结合西昌市自然地理要素实际,通过分析地形地貌、可燃物和气象条件等对林火的影响,获取地形、可燃物燃烧类型分布、地类、林缘和林中空地、风向和风速等影响因子。

2.4.1 地形因子 地形对林火综合阻隔网布局具有决定性作用,其通过影响局地气象条件与可燃物含水率和燃烧程度从而影响林火发生与发展(马文苑,2019)。地形因子主要包括海拔、坡度和坡向地形类别以及山脊和山谷地形特征线等,本研究基于DEM数据采用空间分析等方法进行提取,并根据研究区自然地理条件以及防火阻隔建设难易程度(张晓丽,2018)对海拔、坡度、坡向进行分类。以ArcGIS表面分析提取坡度、坡向,并基于DEM水文分析和单流向算法提取山脊和山谷线(杨光义等,2022)(图2),根据林火阻隔宽度要求,结合高分辨率卫星影像目视判读设置适当阈值,确定山脊和山谷。

图2 水文分析原理Fig. 2 Schematic diagram of hydrologic analysis

2.4.2 可燃物燃烧类型和地类 可燃物是林火行为的主要影响因子,是直接影响林火蔓延的物质基础,其分布连续性越大、燃烧性越强,火的蔓延速度和强度就越大。本研究基于《全国森林火险区划等级》(LY/T 1063—2008)中树种的燃烧特性划分树种燃烧难易程度,通过“森林资源管理一张图”中优势树种确定可燃物燃烧类型;同时结合林火阻隔系统建设要求对研究区地物进行分类,将全市土地类型分为水域湿地、裸地、林地、农用地和建设用地5类。

2.4.3 林缘和林中空地 有林地面域的边缘线(林缘)和林中空地对林火阻隔和减弱具有一定作用,是耐火树种林分适宜布局的区域,能够有效降低防火林带布设成本。本研究基于Sentinel 2A影像以支持向量机(support vector machine,SVM)核函数的非线性分类法提取有林地和林中空地(图3),并通过数据转化、映射和降维使样本线性可分,从而获得最优决策效果(李苍柏等,2020),最后去掉林中空地内建设及农用性质的裸地,得到林缘和林中空地。

图3 基于核函数的非线性SVM分类原理Fig. 3 Schematic diagram of nonlinear SVM classification based on kernel functiona. 原始数据分布Raw data distribution. b. 数据映射到高维度空间中Data mapping to high dimensional space. c. 高维度空间中计算的决策平面Computed decision plane in high dimensional space. d. 降维后的决策边界Decision boundary after dimension reduction.

2.4.4 气象因子 气象因子是林火行为的外在影响因素,特别是风对林火的推进速度、方向及阻隔网的布局具有重要影响(Cruzet al.,2019;赵亮等,2010)。本研究对区域风向和风速模拟进行分析,风向从2011—2020年防火期月主风向和月均风速的可视化统计中得到;风速因World Clim数据时空精度不高,需进行精细化处理,主要通过对海拔、坡度、地表粗糙程度、曲率、地形起伏度和地表温度等影响风速的因子进行线性相关分析,得出其与风速的相关性(张志斌等,2014),并结合World Clim 1 km×1 km多年防火期平均风速与气象站点最大风速观测数据,修正时间尺度为近年防火期的最大风速时间基准,得到研究区时空格局更精确、空间分辨率达30 m×30 m的防火期平均最大风速,最后根据高仲亮等(2020)研究得出的风速与林区防火道路阻隔功能的关系,将最大平均风速大于4.5 m·s-1的区域定为阻隔功能失效区域。

2.5 林火综合阻隔网布局分析

在综合布局影响因子的基础上,结合布局成本、防火效能、生态保护等多目标原则,进行功能完善、布局合理的自然、生物和工程阻隔网布局适宜区选址(郑成忠等,2014)。

2.5.1 自然阻隔网布局分析 自然阻隔网指由自然障碍物组成的网状阻火结构,是林火阻隔网规划建设中应积极利用的阻隔类型,具有成本低、生态环境影响小等优点(张国防等,1998)。研究区自然阻隔网布局根据《林火阻隔系统建设标准》(LY/T 5007—2014)中的建设要求及地形地貌特征,基于对地形特征线和水域的利用,将自然阻隔网布局适宜区类型设定为宽度大于15 m的山脊、沟谷、河流和水域湿地4种,并结合防火期主风向和森林可燃物燃烧类型,选取自然阻隔网布局的适宜区域。

2.5.2 生物阻隔网布局分析 生物阻隔网指由地表覆盖难燃性植物的带状区域组成的网状阻火结构(韩焕金,2018),相比工程类阻隔具有充分利用土地类型、节省成本、生态环境影响小等优点(王海晖,2015;Saharjo,1992),特别是林缘和林中空地所形成的生物阻隔能够防止人为引起的初发火蔓延,并能充分利用林地资源和保护原有植被生境。为达到防火功效和生态保护原则,将生物阻隔利用类型设定为林缘和林中空地2种布局适宜区,主要基于提取的林缘和林中空地,结合《林火阻隔系统建设标准》(LY/T 5007—2014)中生物阻隔网的布局要求,参考造林适宜坡度选取合适的林中空地,并去除小面积、不连续等阻隔作用弱的林缘和林中空地,得到生物阻隔网布局的适宜区域。

2.5.3 工程阻隔网布局分析 工程阻隔网指由人工修建、无生命的能阻挡林火蔓延的网状阻火结构,是目前林火阻隔网防控效能较好和最常用的阻隔类型,但建设成本偏高,应将建设费用和难度作为布局选址考虑的主要因素。将GIS的空间分析应用到工程阻隔网布局中,通过对工程选线影响因子和因子分类赋值(张晓丽,2018),确定地物类型、坡度、坡向、海拔为林火阻隔网布局难易程度和费用高低的主要因素并进行属性赋值(表3),运用SPSS因子权重分析得到权值分别为29.798、25.168、20.527、24.507(表4)。最后,根据因子栅格和权值在ArcGIS中计算出综合费用模型并分级(图4),选择建设费用低且处于低风速的区域作为工程阻隔网布局的适宜区域。

表3 工程阻隔网影响因子分类赋值Tab. 3 Factor classification assignment of engineering obstructing network

表4 因子总方差解释Tab. 4 Explanation for total variance of factors

图4 西昌市林火综合阻隔网布局费用Fig. 4 Layout of cost for comprehensive obstructing network of forest fire in Xichang City

2.5.4 综合阻隔网布局分析 对自然、生物、工程3类阻隔网布局适宜区域进行综合分析,即通过3类阻隔网布局适宜区域的空间叠加,得到综合阻隔网布局的适宜区及空间格局,并结合现有防火阻隔基础设施和自然地理要素,分析林火阻隔网布局规律和建设潜力。

3 结果与分析

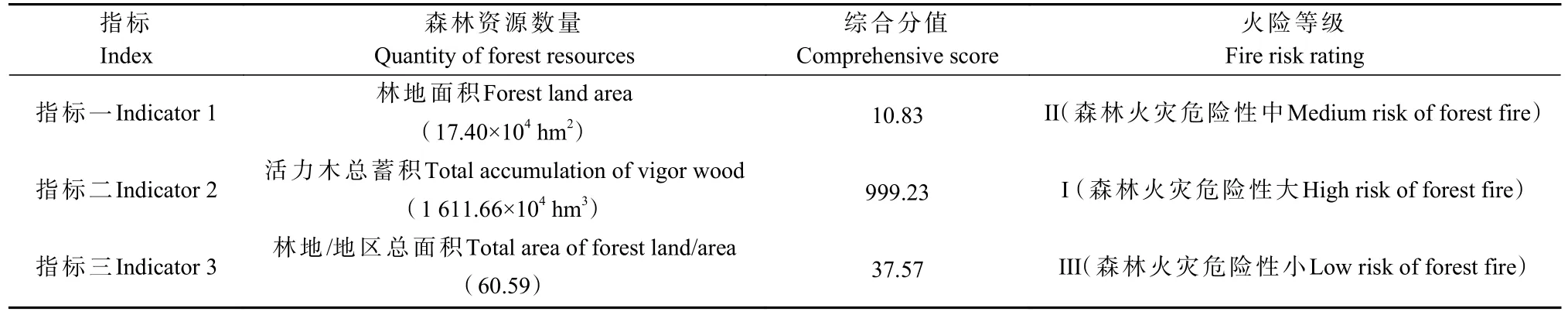

3.1 防火期森林最高火险等级

通过森林火险等级计算,西昌市各火险因子权值如表5所示,权值之和为0.62。根据每项指标的资源数量乘以权值之和得到3项指标的综合分值,第一、二、三项指标分别属于II、 I、 III级火险等级(表6),参考《全国森林火险区划等级》(LY/T 1063—2008)中规定取其最高值对应的等级为区域森林火险等级,最终确定西昌市防火期最高森林火险等级为I级。

表5 西昌市森林火险因子权值①Tab. 5 Weight for forest fire risk factors in Xichang City

表6 西昌市森林火险等级阈值①Tab. 6 Threshold for forest fire risk grade in Xichang City

3.2 林火综合阻隔网密度和控制面积

分析现有森林防火基础设施后发现,西昌市防火道路长1 729.12 km,生物阻隔带114.3 km,防火道路网密度9.94 m·hm-2,生物防火阻隔网密度0.66 m·hm-2,林火阻隔网总密度10.6 m·hm-2。虽然防火道路网密度远高于《全国森林防火规划(2016—2025 年)》中3.1 m·hm-2标准,总密度也高于全国平均水平,但西昌市防火期内属I级火险区,总密度低于标准17.88 m·hm-2。当森林火险最高为I级时,按照 《林火阻隔系统建设标准》(LY/T 5007—2014)要求, 林火综合阻隔网控制面积应小于500 hm2。

3.3 林火综合阻隔网布局因子格局

3.3.1 地形因子 通过自然间断分类,海拔分为1 134~1 450、1 451~1 570、1 571~2 190、2 191~2 630、2 631~3 030、3 031~3 430、3 431~4 136 m共7类(图5a);坡度分为0°~3.0°、3.1°~6.0°、6.1°~9.0°、9.1°~12.0°、12.1°~16.0°、16.1°~30.0°、30.1°~45.0°、大于45.0°共8类(图5b);坡向分为平面、阴坡、半阴半阳坡、阳坡4类(图5c)。从地形布局可见,西昌市整体属于复杂山地地貌,地形具明显空间异质性,山高坡陡区域主要位于东西向外侧,特别是西北部和东南侧外围,坡度基本在16°以上,整体地形破碎,全境分布有明显山脊(图5d)和山谷(图5e),给森林火灾预防及防控带来挑战,同时也为林火阻隔提供了自然资源条件。

图5 西昌市林火综合阻隔网布局影响因子特征Fig. 5 Characteristic diagram of affecting factors for comprehensive obstructing network of forest fire in Xichang City

3.3.2 可燃物燃烧类型和地类 据“一张图”森林植被资源信息统计,西昌市阔叶林地为8.21万hm2,针叶林地为8.43万hm2,各占林地总面积的47.18%和48.45%,针叶林占比大。难燃类树种有桤木(Alnus cremastogyne)、刺槐(Robinia pseudoacacia)、青冈(Quercus glauca)、忍冬(Lonicera japonica)等,分布面积仅占林地总面积的3.85%,而易燃类树种有云南松(Pinus yunnanensis)、栎(Quercus)、栗(Castaneamollissima)等,占比达85.24%。从树种可燃性布局(图5g)可见,西昌市难燃类树种占比小,呈零星分布,林火防控能力弱;易燃类树种占比大,分布上集中连续且大多为纯林,给林火防控带来极大困难。从地物类型布局(图5f)可见,西昌市林地和农用地占比大,裸地次之,林地主要分布于东西两侧区域,农用地分布于中部河谷地带,裸地分布较散,为林火阻隔布局提供了可利用的地类条件。

3.3.3 林缘和林中空地 有林地林缘长度2.87万km,去除林中空地内非林地性质区域,面积为4.31万hm2(图5h)。西昌市林缘和林中空地分布较广,林中空地总面积大但较为破碎,给林火阻隔提供了有利条件。

3.3.4 风向和风速 通过防火期风向可视化(图5j),可知西昌市在北(N)方向具有最大日数,故主风向为北(N)。采用ArcGIS风速计算并可视化30 m×30 m的防火期平均最大风速(图5i),得出西昌市最大平均风速最低为3.79 m·s-1,最高为9.23 m·s-1。西昌市整体上高风速区分布较广,主要分布在中部河谷及西北和东南角高海拔地区,给林火阻隔网布局带来了困难。

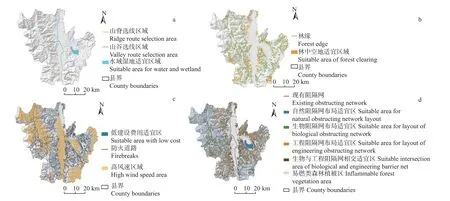

3.4 西昌市林火综合阻隔网布局适宜区域

3.4.1 自然阻隔网布局 自然阻隔网布局受风向和可燃物影响较大,通过对山脊、沟谷、河流适宜布局区域再选取,选择垂直或与主风向呈45°及以上夹角且位于可燃物内的区域作为阻隔区域。统计得出,西昌市可利用的自然阻隔网线有88条,其中山脊线32条、山谷线34条、河流22条,适宜线路总长880.65 km;可利用水域有276处,总面积3 133.24 hm2。从自然阻隔网布局适宜区域(图6a)可见,西昌市自然阻隔网布局适宜线路主要位于东南、东北部和安宁河谷西侧广大山地,包括鸡公山山脉、安宁河流域、雅砻江流域等;适宜布局的水域主要分布于泸山周边,包括邛海、四五水库等,整体上为林火综合阻隔网布局提供了天然条件。

图6 西昌市林火自然阻隔网(a)、生物阻隔网(b)、工程阻隔网(c)和综合阻隔网(d)布局适宜区域Fig. 6 Layout of suitable area for natural obstructing(a), biological obstructing (b), engineering obstructing(c), and comprehensive obstructing(d) network of forest fire in Xichang City

3.4.2 生物阻隔网布局 西昌市特殊的自然地理环境导致林缘和林中空地分布破碎,给生物阻隔网布局提供了有利条件。通过对提取的林缘进行过滤和选取,得到生物阻隔网可利用的林缘长5 815.58 km。对于林中空地布局,为有效防止水土流失,在规定的25°造林坡度临界值条件下,得到可利用的林中空地面积为9 561.52 hm2。从生物阻隔网布局适宜区域(图6b)可见,西昌市生物阻隔布局适宜区域整体上分布均匀,覆盖林地范围广,其中林缘布局区域主要分布在海拔和坡度较低的森林外围,林中空地布局区域分布在海拔较高的森林内部,二者为耐火树种林分分布及生物防火林带布局提供了保障。

3.4.3 工程阻隔网布局 基于布局成本,将费用模型通过自然间断分为低、较低、中、较高、高5类,选取低和较低费用区域为布局适宜区,去掉高风速区域后得到工程阻隔网布局适宜区面积为2.99万hm2。从布局适宜区域(图6c)可见,西昌市工程阻隔布局适宜区域整体上较集中,主要分布于安宁河谷东西两侧及邛海周边低海拔区域。通过叠加现有防火道路,发现其基本位于布局适宜区内,直接为工程阻隔网的布局提供了可视化的空间指示。

3.4.4 综合阻隔网布局 将自然、生物、工程阻隔网布局适宜区域与西昌市自然地理条件、现有林火阻隔及易燃植被分布区进行综合叠加分析,得出生物与工程阻隔网重合的适宜区面积为4 045.69 hm2,并得到综合阻隔网布局适宜区域(图6d)。西昌市综合阻隔网布局适宜区总体分布均匀,能辐射西昌市各类林地,具有布局完整性。自然阻隔网布局适宜区主要位于不宜进行建设性活动的山地区域;生物阻隔网布局适宜区主要在大面积森林内部和外围地带以及林区居民点周边,其破碎化和大面积的分布能有效阻隔集中连片的森林,而工程阻隔网布局适宜区主要在坡度小、海拔低的裸地等区域,有助于强化现有工程阻隔的作用。通过叠加现有林火阻隔和易燃植被区发现,西昌市易燃类植被区面积大,现有阻隔切割林地面积过大,防火道路阻隔有断头现象,而西北和东南向区域因山高坡陡,致使现有林火阻隔布局薄弱,且该区位于易燃类植被分布区,林火发生风险大,应加强林火综合阻隔网的布局。

4 讨论

4.1 影响因子及指标选择

西昌市作为全国森林火灾高危区,生物地理环境复杂,单一防火阻隔类型不能有效阻隔林火发生与蔓延,也难以兼顾生态、功效、经济的原则,故应从全面因子分析与指标选取入手,进行林火综合阻隔网布局空间定量评估。通过充分考虑影响森林火灾的自然、生物、地理环境,确定选取海拔、坡度、坡向、山脊、山谷、地物类型、树种可燃性、林缘、林中空地、风向和风速11个因子。本研究与王明玉等(2010)和袁硕等(2020)进行的单一类型阻隔布局因子选取相比更为全面。选取的因子与林火及阻隔效果密切相关,其中海拔、坡度及坡向能影响林火的蔓延速度和防扑的难易程度,且对工程阻隔网建设难易度和布局选址有重要影响;山脊和山谷能减弱林火蔓延强度,充分利用自然设施可为林火防控提供天然阻隔;地物类型因土地利用类型及程度不同而影响工程阻隔网布局建设成本;树种可燃性直接影响林火的引燃性及危害程度,且影响林火阻隔网布局格局;林缘和林中空地能切断森林分布的连续性,并为生物阻隔网布局提供现成的耐火树种林分分布界线和覆盖区域;风向和风速能影响火的推进方向和速度,对林火综合阻隔网布局选址、朝向、宽度设置具有先导作用。本研究充分考虑各因子特征,并基于现状条件,结合现行行业标准及规范确定各指标值,能极大提高综合阻隔网的布局功效。

4.2 防火阻隔网布局方法

本研究在充分选择防火阻隔指标的基础上,借助GIS空间分析方法对各指标进行定量化表达,为防火阻隔网适宜区域的科学布局提供了重要参考,这有别于张国红(2008)和区智等(2013)对林火阻隔系统建设的经验性和定性分析。本研究以空间可视化专题地图对林火综合阻隔网布局提供了具体的可布局区域位置及数量,研究结果对阻隔系统建设实践更具有空间指示和参考价值。另一方面,本研究通过分析自然、生物、工程3类阻隔网的适宜区域得到综合阻隔网,与Laschi等(2019)针对的单一类型阻隔布局相比,阻隔功效更科学、完善。本研究充分利用自然、生物与地理条件,考虑成本、功效和生态效益,与张晓丽(2018)主要考虑费用成本进行选线布局相比,更能体现多目标效益。此外,从空间尺度上看,研究借助GIS空间分析和建模功能,进行指标因子空间30 m尺度的精细化表达,如模拟出的30 m×30 m最大平均风速场更能表达山地环境下的气象因子空间格局,为精确、科学的防火阻隔构建提供了重要支撑。相比Bilici(2008)的方法,本研究采用更宏观尺度变量进行布局,效果有明显改进,这有助于提高防火综合阻隔布局的科学性和有效性。

4.3 不足与展望

本研究采用GIS定量分析、可视化叠加方法探究基于自然、生物、工程阻隔网适宜区的森林防火综合阻隔网空间布局方法,对西昌市森林防火阻隔系统建设具有一定参考价值,但整个阻隔网的构建未进行深入的网络路径规划,将来需进行综合多种因子的定量分析,如通过聚类分析等进行完整的防火阻隔网体系构建研究。而且在选择影响因子时,虽尽量考虑影响林火发生和发展的因子,但在西昌市这类森林火灾高危地区影响林火和阻隔网布局的因素很多,比如局部温度和湿度等气候条件及动态,值得进一步补充完善。此外,本研究布局的综合防火阻隔网适宜区域旨在为基层防火阻隔体系建设提供选址参考,主要基于防火功效并考虑建设成本和对生态的影响,而对建成后的区域景观格局、生物多样性保护等作用及影响还需深入探讨。在防火阻隔网建设行动前,应充分评估规划布局效果,真正发挥综合防火阻隔网及系统的多功能效益。

5 结论

本研究通过定量分析林火综合阻隔网布局的影响因子及作用,指出自然、生物、工程类阻隔网的适宜布局线路及分布区,可对西昌市林火阻隔布局与规划提供借鉴。

1) 西昌市林火综合阻隔网布局适宜区域整体分布均匀,特别是生物阻隔网布局适宜区可分布至其他阻隔类型不适合的区域,且整体布局上呈现出3类阻隔网适宜区相互补充、相互联接的特点,有利于保证布局整体效益的发挥。

2) 西昌市现有林火阻隔未能达到相应火险等级要求的密度和控制面积,林火综合阻隔网后期建设应重点加强西北和东南向布局薄弱的林区,充分利用生物地理等条件,强化自然和生物阻隔网建设,并进行现有防火道路阻隔断头的连通,从成本、功能、生态方面进行林火阻隔网的综合布局。

3) 林火综合阻隔网的具体规划取决于适宜的空间布局选址,本研究得出的定量化结果将对西昌市未来林火阻隔网规划建设提供一定参考。同时,本研究采用的林火综合阻隔网布局方法具有普适性,对其他地区相关类型阻隔网络规划具有参考价值。