跨文化传播的新场域

——基于国际A类电影节获奖中国电影的研究

2023-10-27符艺娜

孟 建 符艺娜

(复旦大学新闻学院,上海 200433)

一、 国际A类电影节与中国电影

(一) 国际A类电影节: 民族文化展示与国际审美交流场域

国际电影节最早创办于1932年,自创办以来,国际电影节发展迅速,“在意识形态、地缘政治、产业资本,以及区域认同等一系列动力系统的驱动之下,通过组织机制层面的调整建构起一个复杂的全球网络体系,逐渐从国家意志表达走向独立的文化表态,突破了好莱坞对全球电影文化的霸权,促进不同层面文化主体的多元表达”。(1)杨乘虎、刘兆杰: 《“他者”到“主体”: 基于电影节展的中国文化身份构建》,《电影评介》2021年第22期,第11页。

国际A类电影节(2)依据FIAPF Accredited Festivals Directory(http://www.fiapf.org/pdf/directoryFIAPFv3.pdf),“常见的国际电影节‘认证’或‘分类’方法——将国际电影节划分为A、B、C、D类,只是国际电影制片人协会(FIAPF)对国际电影节类别的划分,并没有优劣等级之分。它们分别代表竞赛型非专门类、竞赛型专门类、非竞赛型以及纪录片与短片电影节”。本文所述国际A类电影节是2021年以前FIAPF所公布的国际电影节。覆盖面广,影响深远。目前全球国际A类电影节一共有15个,这15个国际A类电影节覆盖了欧洲、亚洲、美洲、非洲四大洲,各具特点,都具有独特的发展历史、评判标准和不同的意识形态,如表1所示。其中,欧洲地区的国际A类电影节占了9个,居多数,这当中就包括世界三大电影节,它们历史悠久、成熟稳定;亚洲地区国际A类电影节3个,这当中,印度国际电影节是历史最悠久的亚洲国际A类电影节,上海国际电影节是亚洲最年轻的国际电影节,但是成长迅速,被世界誉为成长最快的国际电影节;美洲地区的国际A类电影节2个,加拿大的蒙特利尔国际电影节是世界艺术电影的一个集散地,是多元文化的重要传播场所,而阿根廷的马塔布拉塔国际电影节主要是拉丁美洲和欧洲电影的盛会;非洲地区的国际A类电影节1个,这也是非洲地区唯一的国际A类电影节,目前已成为非洲最大、最重要、最有影响力的国际电影节。

表1 国际A类电影节名单

竞赛单元在国际电影节中处在中心地位,它直接影响电影节在国际上的公信力与影响力。国际电影节通过举办一系列大型活动,来提升本国或区域电影产业发展水平。国际电影节每年都会把来自世界各地有代表性的好影片集中在一起进行切磋,具体可以从参赛电影的数量、质量上以及区域覆盖面等来表现;其最终目的是为了促进本国或地区电影产业的发展。而其中电影反映了怎样的人文底蕴,银幕审美又是如何,更是评价电影节吸引人与否的一个重要标准。另外,竞赛单元的评委会构成以及从选片到评奖过程,也确实体现着国际权威性。由此,不难看出国际A类电影节是国际公认的“各国电影最高竞赛方式”,同时,它们更是“民族文化交流互鉴平台”以及“国际审美风格展示场域”,是跨文化传播的新场域。因此,我们可以将国际A类电影节视为一个多种力量较量的场域。这其中“电影节的多元化定位为不同类型的影片营造了不同文化氛围的传播场域,同时也搭建了相对成熟的传播渠道”,(3)李苒、李佳仪: 《电影节、国际传播与世界性: 对跨文化语境下中国电影传播策略的反思》,《电影评介》2021年第7期,第15—19页。国际电影节“作为一个地缘性组织,并非简单电影放映的集合或场域,其涵括丰富,除了电影演员、花边新闻,更是一门建立在电影延伸价值之上的体验式经济”。(4)高凯、苗萍: 《作为中国电影海外传播重要路径的国际电影节》,《现代视听》2021年第8期,第32—37页。

(二) 中国电影国际A类电影节获奖历程: 曲折中彰显国际影响

由于特殊的历史语境,在长期历史使用中,对于“中国电影”这一概念存在歧义与纷争。在这里,笔者将研究对象“中国电影”限定为中国内地电影,或者主要制片方在中国大陆的电影。

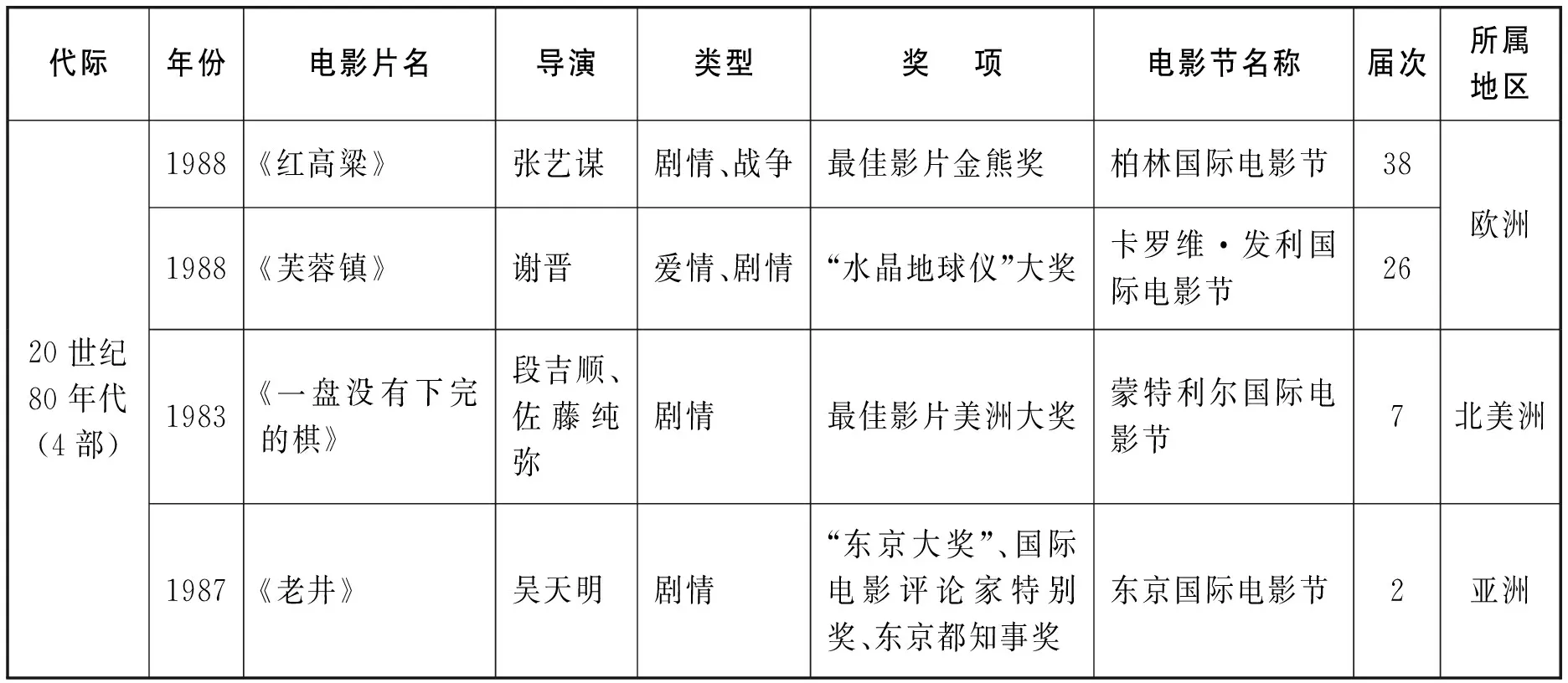

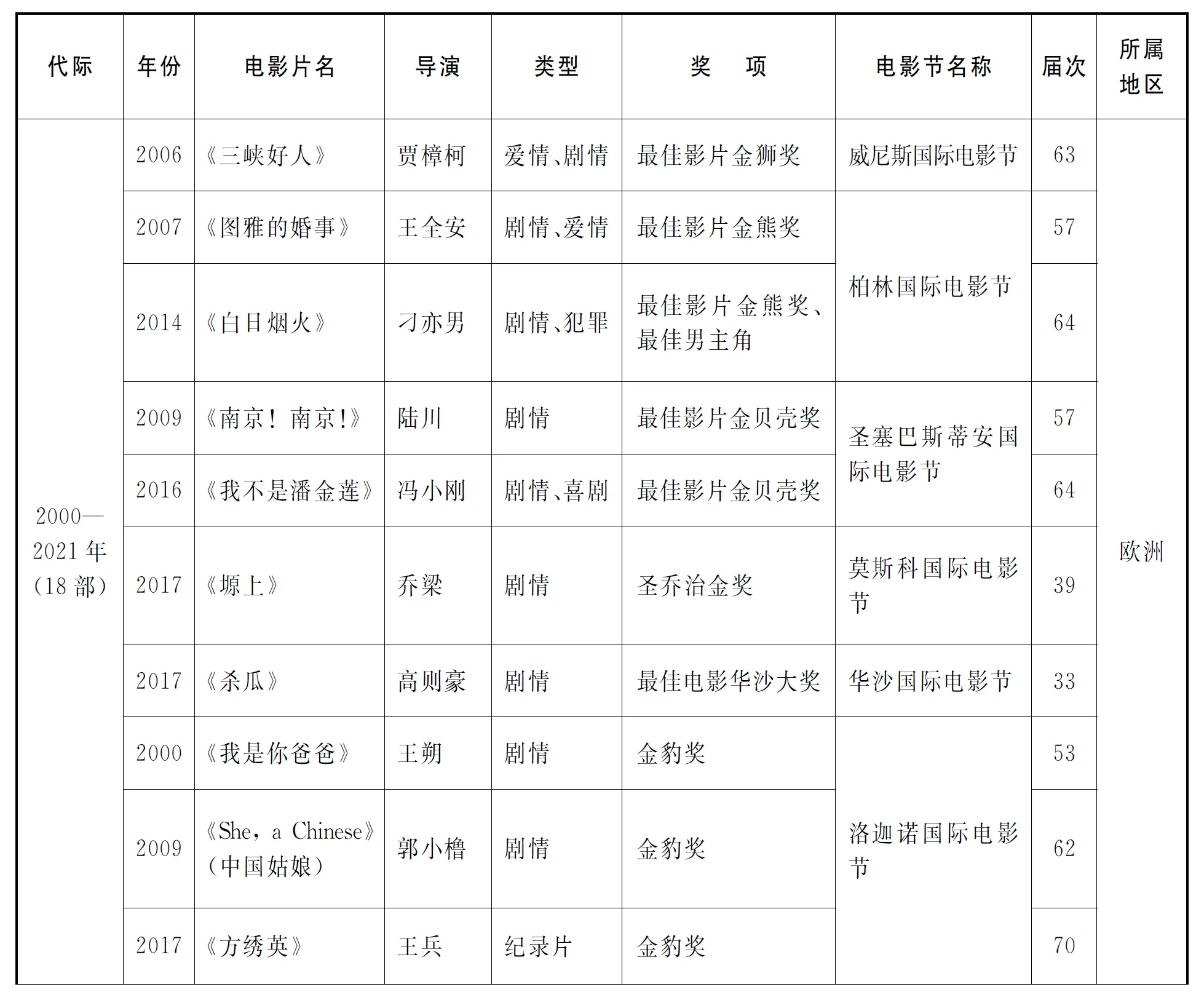

中国电影跨文化传播的研究其实是伴随着全球化的浪潮而产生的。自1978年改革开放至2021年,中国电影在国际A类电影节获奖(主要为国际电影节主竞赛单元大奖及评委会大奖)共计70部,其中欧洲地区国际A类电影节是获奖的重点地区,共计31部,其次是亚洲地区,共计27部(如表2)。通过对具体获奖中国影片的梳理和分析,可以发现其中存在明显的代际特点——20世纪80年代,中国电影在国际影展屡获殊荣,第五代导演在国际电影节上获得认可,形成第一次国际化浪潮。20世纪90年代,西方开始关注中国历史与文化。自2000年以来,中国电影在国际上获重要奖项的数量虽有所下降,但国际电影节依然是中国电影展示自身、迈进世界影坛的主战场(见表3、表4、表5)。

表2 国际A类电影节中国获奖影片数量(1978—2021)(5)这里仅梳理获得国际A类电影节最高奖及评委会大奖的中国内地影片数量。

表3 国际A类电影节最高奖中国获奖影片(1978—1989)

表4 国际A类电影节最高奖中国获奖影片(1990—1999)

表5 国际A类电影节最高奖中国获奖影片(2000—2021)

通过上述不同时段获奖的中国影片的梳理,可以看到,中国电影在国际A类电影节银幕上建构的是一个有着波澜壮阔的人文语境,有伦理、道德、情感、精神,亦有奇观、异质的古老大国影像。中国电影在本土文化“他者化”的解读域,融进了创作主体、阐释主体欲望想象与现实社会之间复杂而巨大的意义张力。尽管中国电影走向世界仍然存在着诸多问题,但毋庸置疑的是,中国电影在国际A类电影节获得的骄人业绩和奠定的重要基础,是中国电影进一步发展极为重要的“战略考量”。

二、 获奖中国电影的文化自觉与跨文化传播实践

(一) 获奖中国电影的文化自觉

在还没有广泛国际交往与接触的传统社会里,人们对民族艺术的反思与自我意识将无从谈起。而正是全球化的国际交往逐步加深,带来了文化的自觉。“或许我们可以这样来表述,正是由于外部文化的影响,才导致了民族认同的觉悟和可能。”(6)周宪: 《文化表征与文化研究》,北京: 北京大学出版社,2007年,第215页。改革开放以来在国际A类电影节场域中的中国电影乃是文化的载体,其创作主体的文化自觉表现为两个方面。

1. 体现优秀中华文化内涵

作为四大文明古国之一,中国具有深厚的文化底蕴。就在国际A类电影节获奖的中国影片而言,笔者认为它们在一定程度上展现了中华文化中的中国传统哲思,体现了多元鲜明的民族文化与民俗特色,展现了东方化的个性魅力。

首先,中国传统文化哲思在中华文化中占有十分重要的地位,是中国人世界观和宇宙观等的集中反映,并且长期引导着中国人的思维方式和行为方式。儒家思想所追求的“仁义礼智信”的道德教化、道家思想中的“道法自然”“意境说”以及“和合”等观念,无不体现了中国传统文化的思想内涵,具有鲜明特色,它们充分反映了中国传统文化中人与人、人与自然、人与社会关系中的重要原理和思想。这些都深刻地影响了中国电影的人物塑造、故事叙述以及视觉审美。如: 1983年第7届蒙特利尔国际电影节获美洲大奖的影片《一盘没有下完的棋》,评选委员会评论说“该影片描写了三十年的历史,对战争风云作出了东方人的回答。影片探讨了一个和解的主题,影片本身也是两个国家和两种不同社会之间相互信任的一个行动”。(7)《〈一盘没有下完的棋〉获蒙特利尔电影节最佳影片奖》,《电影通讯》1983年第10期。

其次,丰富多元而各具特色的民族文化散发着独特的魅力。国际电影节获奖的部分中国影片便是根植于中国文化的沃土,汲取营养展现了中国多元民族文化的独特魅力。比如影片《图雅的婚事》,风格写实,充满底层蒙古族人生活的原貌。再如影片《德兰》,该片以藏区为背景,表现了汉人与藏人之间不同文明的碰撞。这些反映中国少数民族文化的影片,向世界展示了中国多元一体的民族文化,也为世界人民带去了中国多元文化的审美体验。

再次,民俗民风是一定社会文化区域内古往今来人们普遍遵循的一种行为模式。“中国因幅员辽阔,不同的自然条件和社会文化孕育出了丰富多样的民风民俗,渗透在饮食、节日、婚丧嫁娶、服饰礼仪等社会生活的方方面面。”(8)南言主编: 《影像中国: 全球化语境下中国纪录片跨文化传播研究》,北京: 中国广播影视出版社,2021年,第177页。如夺得第38届柏林国际电影节金熊奖的《红高粱》、获得第37届印度国际电影节金孔雀奖的《剃头匠》等,都立足本民族文化,以虚构的新民俗形象,来展示中华文化的奇观。这些充满了民间乡土气息的观念和仪式,并不是为了单纯满足西方审美的猎奇,更重要的是承载着民族精神的象征。

最后,在国际A类电影节上获奖的中国电影作品,受中国古典文化传统熏陶,彰显中国古典艺术魅力。与此同时,获奖的中国影片,都较多运用了独特艺术元素的电影视觉展现,实现了传统艺术形式的现代转换。在此方面具有代表性的“第五代”导演张艺谋,在获奖影片《红高粱》中广泛使用“中国红”作为影片的主色,从造型设计、场景设计到美术色彩都蕴含着中华文化艺术的元素,同时也体现了电影的色彩表达由民族性走向世界性的思考。张艺谋诉诸红色,呈现出他本人对于延续几千年的中国传统色彩文化所具有的直面体悟。另外,意境是中国绘画和诗歌所营造的氛围,它讲究情、景的交融等。电影则把意境通过镜头语言展现出来,以一种特殊的方式表达出人们内心的情感体验与感悟,并赋予其独特的审美价值。有的获奖影片的导演把这一中国传统文化艺术表现到了极致,使得中国现代电影在磅礴大气中国文化的推动下,更具表现力。如陈凯歌导演获奖作品《霸王别姬》,片中的建筑装饰,摆设用具,或者角色服饰妆容、举止礼仪,无不给人们带来一种浓厚的传统审美感受。

这些走向国际的中国电影无不呈现着异于西方的东方视觉奇观,并且在这些视觉奇观中,用一种西方“熟悉的陌生”——他们熟悉的电影语言、人道主义价值观与他们陌生的东方时空、中华生活方式、中国人生存状态——引发了世界对中国的关注。

2. 关照人性,呈现中国社会现实主义文化特色

从20世纪90年代到21世纪,国际A类电影节获奖中国电影中有许多影片存在关注中国社会现实、关注普通人生活等主题倾向,对于当代中国的社会,对于普通百姓,特别是社会底层人群,都有很深的刻画,对于现实主义的电影影像开掘是透彻的,而其持续深化的现实主义多向度创作自觉,展现出了中国社会的现实主义的文化特征。在国际A类电影节国际竞赛单元获得重要大奖的中国影片,体现现实主义主题的非常多,如《盲井》《三峡好人》《马背上的法庭》《泥鳅也是鱼》等。这些影片都以其强烈的主题意蕴和独特的艺术风格获得了很好的口碑,成为我国现实主义创作的经典代表。尽管得奖的中国电影种类仍比较丰富,包括文艺片、爱情片、悬疑片、剧情片和纪录片等等,“但这些电影的主题多为现实主义,多数是中国现实社会的写照,体现了老百姓生存状态与内在精神情感,揭露社会种种现象”,(9)方彬: 《国际A类电影节获奖中国电影的文化传播研究2000—2016》,北京: 中国电影出版社,2019年,第180页。并探究社会价值观问题。而且观众可以非常明显地感受到,这种现实面向其实是在不同年代中都有所存续的,而村、镇是一个被反复拿来书写的影片空间。从最初的西部农村到后来的农村、城镇,这与当时中国的城市化发展水平、城乡发展不平衡等因素也有极大关系。

由上不难看出,中国电影的文化自觉是在文化自知的基础上,基于当代中国的政治、经济、文化等现实境遇,对全球化语境中的中国文化作出了自我剖析与定位。这些影片在“思想表达的深刻性、艺术表达的创新性、文化表达的自觉性方面达到了新的高度”。(10)尹鸿、陶盎然: 《从走向世界到影响世界——改革开放以来中国电影的国际传播》,《南方文坛》2021年第5期,第5—11页。这些影片对中华文化的传播和国家整体形象提升起到了重要的作用,基本构建起“古老迷人”“深奥多元”“人文道义”的中国国家形象。

由中国在国内外上映和获奖的影片中可以窥见,从中国古老而丰富的文化、艺术与充满神秘色彩的奇风异俗,到悠久而复杂的政治历史变迁,再到当代中国不同阶层、不同民族和地域的百姓生活图景,都自然而然地成了中国电影跨文化传播中最为成功的元素。这也说明了世界对中国这样一个神秘的东方大国的文化、历史、现实有着强烈关注。但从以上获奖电影中,也可以看出,影片创作者在选择文化符号进行编码的过程中,还存在民族文化符号运用的简单化、肤浅性等问题。以上这些问题,需要引起我们的高度关注。

(二) 中国获奖电影的跨文化传播实践及影响因素

1. 中国获奖电影的跨文化传播实践

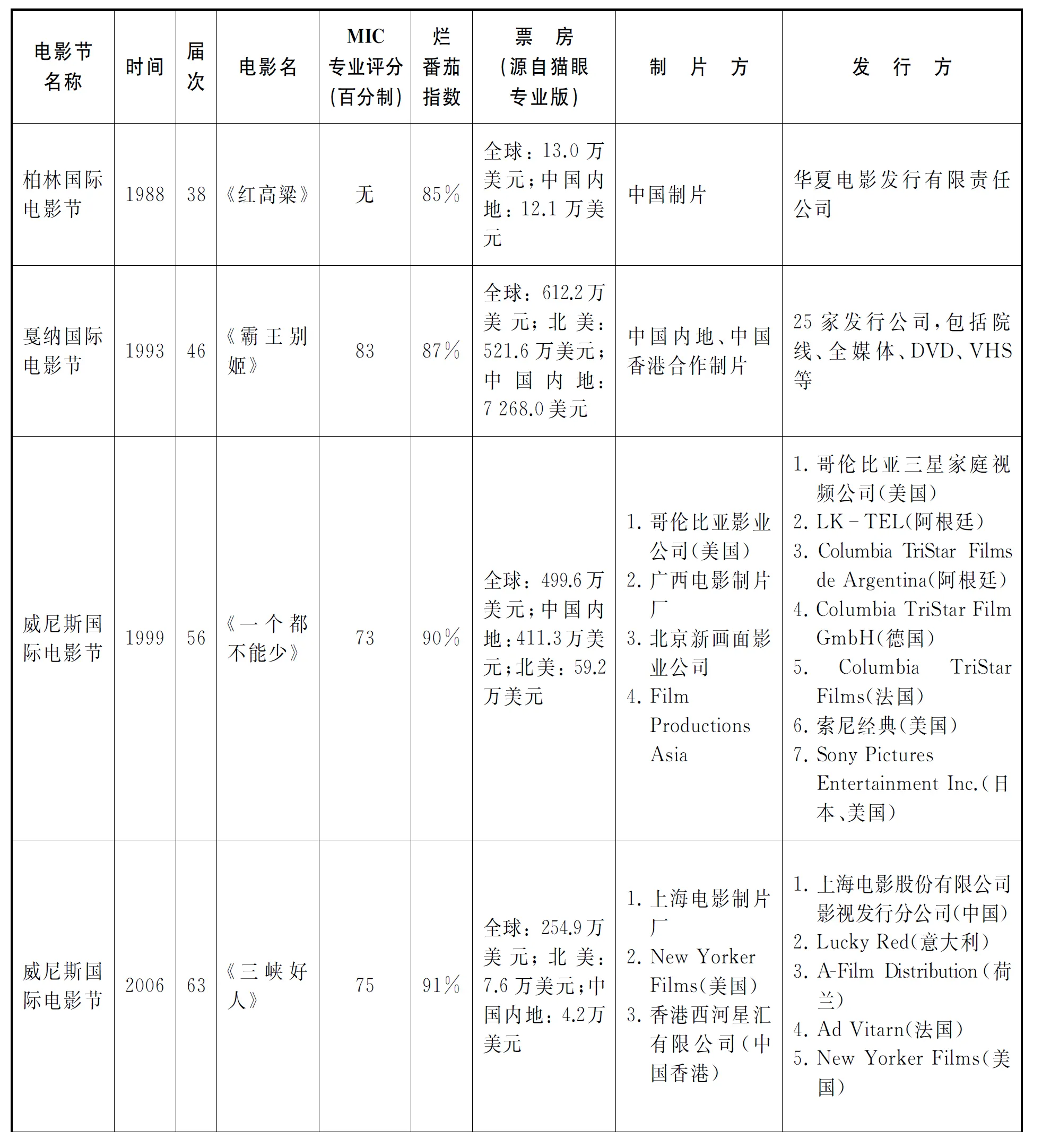

(1) 主体意识: 萌芽并勃发的跨国(区)合作意识

通过对荣获国际A类电影节最高奖项的中国电影制片方式和发行、分销形式进行梳理,可发现这类电影中跨国(区)协作广泛存在,两岸三地协作更为常见。在合作的动机与具体方式上虽然有所不同,但是不可否认,不论出于何种目的,采取什么形式,跨国(区)合作对于它们参加国际电影节乃至获奖均有积极促进作用。这里的跨国(区)合作主要包括两种形式: 其一是邀请外籍人员参演或参与制作电影。如影片《一盘没有下完的棋》的制片人为日本籍,影片《香魂女》邀请了日本演员参演,影片《图雅的婚事》的摄影师是德国人卢茨·赖特迈尔(Lutz Reitemeier)。其二是合作投资,共同制片。如《霸王别姬》由北京电影制片厂、香港汤臣电影有限公司联合出品;《一个都不能少》的出品方包括哥伦比亚影业公司、广西电影制片厂、北京新画面影业公司、Film Productions Asia,而它的海外发行公司更是多达7家,分属美国、阿根廷、德国、法国、日本,具体可以参见表6。从合作程度来看,合作方在影片制作中介入的程度都比较有限,最多见的是为影片的制作提供资金、相关的技术和人员等要素。影片的主要创作者仍然是以内地电影人为主,这种合作方式对于影片整体品质的影响还较为有限。

表6 国际A类电影节获最高奖部分中国影片国外各平台评分及票房、制作发行情况(1978—2021)

(2) 传播途径: 聚焦国际电影节首映与电影交流活动

中国获奖电影的传播途径仍以国际电影节首映和国际电影节主办方或中国官方举办的电影交流活动为主,如我们所熟知的“中国文化日”“中国文化周”。近几年,中国官方在海外也在积极举办中国电影周、电影交流活动,增加中国电影跨文化传播的广度与深度。这些影展与交流活动在当时西方学术界引起了不小反响,它们不仅提升了中国电影在国际上的影响力,更为许多西方学者提供了观赏中国影片的途径,并且引起他们对中国电影进一步认识、研究的兴趣。这显然为提高中国电影的能见度、吸引人气、传播民族文化起到了积极的推动作用。当然,文化活动都发生在一定的时间和场所,参与其中的影片的规模、播映时间与频率都十分有限,因而很难在之后较长的时间内持续产生积极的效应。所以,策划并实施更为丰富的电影交流活动还须“与时俱进”。与此同时,根据有关方面的研究和统计,“平均每个月都有中外电影交流活动在国内举行,各种电影周、影片展映活动超百场,国内电影节也在成为传播中国电影的重要平台”。(11)孙萌: 《2018年度中国电影国际传播渠道研究》,黄会林、杨远婴: 《银皮书: 2018中国电影国际传播年度报告》,北京: 北京师范大学出版社,2019年,第117页。显然,我国正在大力推进这方面交流的改观。

(3) 传播效果: 海外票房与观众口碑虽不平衡,但国际舆论关注度持续走高

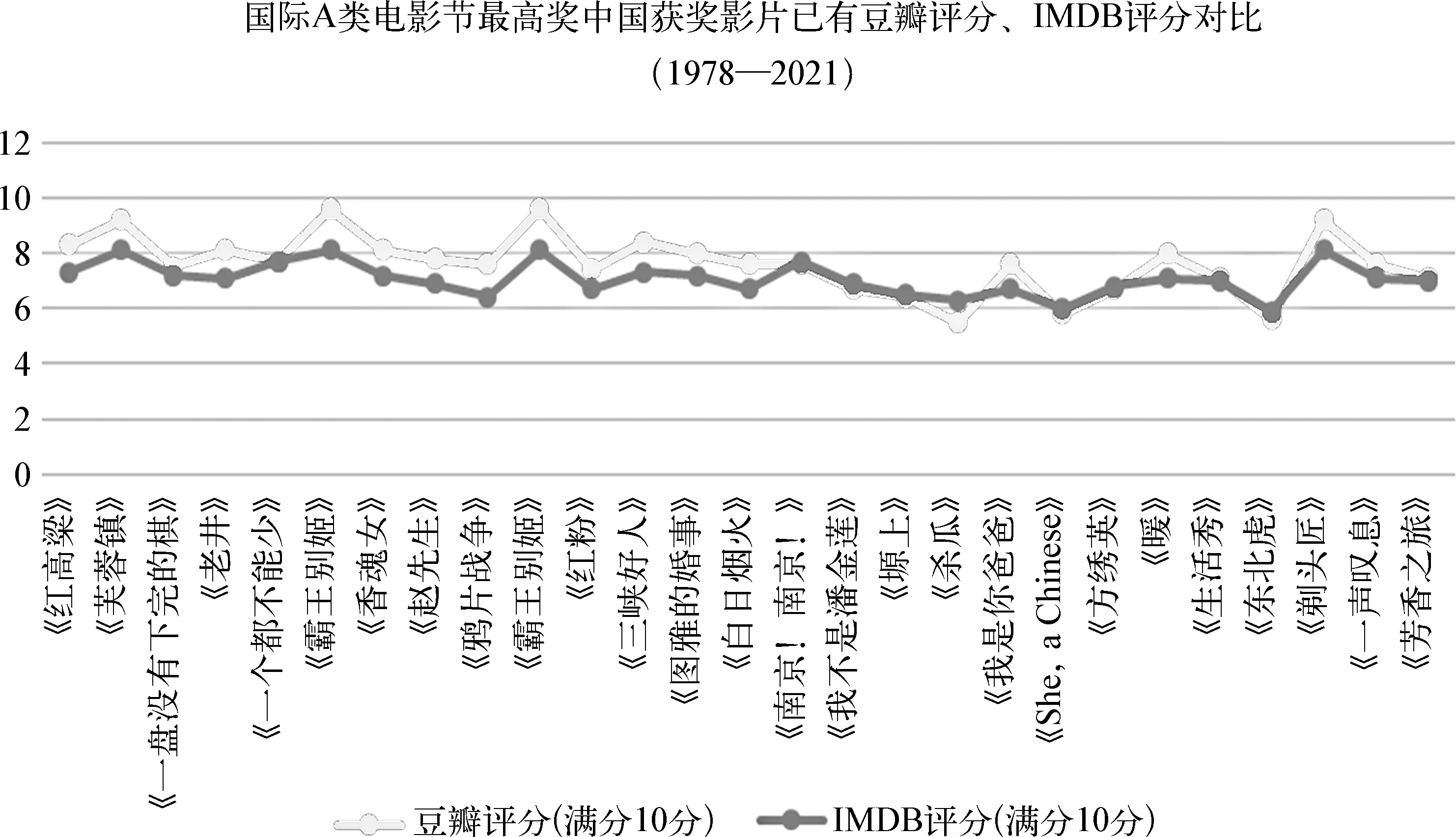

近三年参展的中国电影在票房方面的成绩良好,根据互联网电影数据库(IMDB)与中国豆瓣网对于国际A类电影节获奖中国影片评分的对比(如图1),可以看到,当前国内和海外评价相差并不是非常大,但是,获奖影片在海外的票房依然表现出和评价口碑指向的失衡。

图1 国际A类电影节获最高奖中国影片豆瓣、IMDB评分对比(1978—2021年)

当前,虽然海外观众对于中国获奖电影的接受度有了一定幅度的提升,但对中国电影的消费驱动和解读之间的冲突依然存在。尽管国际电影节给予优秀中国影片的殊荣能够在某种程度上为其带来票房提升,但电影乃是受个体主观感受影响较重的文化媒介,观众由自身的观影体验所做出的判断仍然占据主导地位。在这方面,学者高金萍分析道: “从报道趋势来看,近20年来国际舆论对中国电影的关注度呈现‘M’型走势,并逐步抬升、持续走高。这种‘M’型发展趋势与中国电影本身的发展相吻合,客观呈现着中国电影对世界的传播力变化。”(12)高金萍: 《全球化视域下的中国电影海外传播力研究——基于2000—2018年中国电影的国际舆论分析》,《学术界》2020年第7期,第169页。这一学理性的分析,较好地总结了“中国电影对世界的传播力变化”的重要走势。

2. 中国获奖电影跨文化传播的影响因素

(1) 国际A类电影节的视觉偏好

“正如波德维尔所说,电影节‘也许是好莱坞唯一的竞争对手’,特别是增强了独立电影的发行,电影节被认为为世界电影提供了一个好莱坞体系之外‘差异性的’(alternative)流通机制。虽然不具备商业性,但有助于有品位的文化经纪人获得观众和业界的权威性。通过对电影的安排、分类和宣发,电影节往往打破国家、地区、民族的制片框架,帮助各民族、各国的电影在国际影坛树立身份,同时为不同国家和地区的作者电影、艺术电影甚至独立电影树立标杆。”(13)杨乘虎、刘兆杰: 《“他者”到“主体”: 基于电影节展的中国文化身份构建》,《电影评介》2021年第22期,第10—15页。任何国际上的知名电影节都代表着某种意义上的文化主张与价值取向。“国际电影节的‘口味’也并没有什么统一的标准。通常来说,国际A类电影节大都持左派立场,并鼓励与好莱坞影片不同的题材和风格,具体可以给出如下的几个方向: 1. 鼓励电影作者的独特表达,对某些电影作者的持续关注;2. 关注社会公平的话题,如女性、性少数、移民、少数族裔等;3. 关注社会政治议题,如局部冲突和战争、难民等;4. 一些具有一定观众缘的、‘作者风格的类型片’。”(14)王垚: 《声望体系、电影潮流与文化政治: 第74届威尼斯国际电影节策展研究》,《当代电影》2017年第11期,第98—102页。对20世纪80年代至今在国际A类电影节获最高奖中国影片的梳理发现,虽然每个国际电影节都有不同的创办初衷和主题意旨,但仍有一些文化共性和时代共性,体现着一定的视觉偏好,其中欧洲的国际A类电影节扮演了重要的角色。这些视觉偏好也在影响着中国电影跨文化的符号编码与解码。

(2) 国外力量的参与: 国际电影人和制作资金

在研究中,我们关注了国际电影人和制作资金两个方面。意大利著名电影史家兼影评人马可·穆勒(Marco Müller)曾担任威尼斯国际电影节主席,在其完成专为威尼斯国际电影节作亚洲选片任务期间,他不仅为威尼斯国际电影节选片,甚至通过其个人人脉关系将中国影片推荐给其他国际电影节。“他将陈凯歌导演的《黄土地》介绍到瑞士参加洛迦诺国际电影节,甚至在宣布电影获得银豹奖后,也是由他代为上台领奖。第一部在威尼斯电影节获奖的中国大陆电影、张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》同样也是由他推荐的。”(15)吴鑫丰: 《国际节展与中国电影的海外传播研究》,博士学位论文,浙江大学,2013年,第105页。

与此同时,“随着电影产业的全球化发展,创投环节日益成为越来越多国际电影节的常规组成部分,在挖掘有艺术和市场潜力的电影项目、培养电影人才方面发挥了重要作用”。(16)彭侃: 《国际电影节创投的历史及发展驱动力研究》,《当代电影》2021年第8期,第67—73页。这当中荷兰籍电影人博伟达(Wouter Barendrecht)为促进中国电影进入世界电影市场作出了巨大的贡献,博伟达和他所领导的Fortissimo Films公司也率先将亚洲艺术电影以及各地区新导演的作品送至欧洲、北美以及其他海外市场上。不仅中国电影如此,在国际A类电影节上的印度电影一般采用国际化标准生产,包括国际化融资、制作以及国际化发行商。而国际电影节上的伊朗电影中有一类就是获法拉比电影基金会等国内外电影机构认可赞助并推向国际的。由此,制作资金的来源在很大程度上对影片的获奖也有着重要的影响。尽管这些国际电影节都声称其公平、公正,远离政治,但“正如王庆钰在《电影节: 全球银幕下的文化、人与权力》一书中所追溯和论证的那样,国际电影节是一种政治的产物”(17)彭侃: 《国际电影节创投的历史及发展驱动力研究》,《当代电影》2021年第8期,第67—73页。。

每个成功的国际电影节,都有着自己或明或暗的政治立场。无论是从视觉文化偏好,还是从意识形态参与来看,潜藏在其下的是西方文化社会根深蒂固的“西方中心主义”。“在全球化口号的掩盖下,在跨国资本流动的驱使下,西方视觉文化工业正在有意识地对民族性进行利用和内化,在种种民族符号和图像的本土消费中悄然完成资本的流动和增值,同时把民族文化大众化和全球化,最终达到一体性的单面化。”(18)刘刻: 《当代视觉文化透视——历史、文化、权力、本体》,北京: 中国传媒大学出版社,2017年,第141页。对这一问题,我们仍须予以关注。

三、 新全球化背景下中国电影跨文化传播的理念与路径思考

如前所述,电影是一种媒介,它用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界。它是架在观众与“现实”之间的桥梁。德国哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)曾说: “随着人们象征性活动的进展,物质现实似乎在成比例地缩小。人们没有直面周遭的事物,而是在不断地和自己对话。他们把自己完全包裹在语言形式、艺术形象、神话象征或宗教仪式之中,以至于不借助人工媒介他们就无法看见或了解任何东西。”(19)转引自尼尔·波兹曼: 《娱乐至死》,章艳译,桂林: 广西师范大学出版社,2009年,第11页。将恩斯特·卡西尔的观点进行延伸,在跨文化传播语境里,电影不仅影响观众看待和了解事物的方式,而且成为个体了解异文化的一种载体。“全球化发展到今天,内部的结构、秩序和运行模式都发生了巨大变化,一个全新的调整时期正在到来,这已是不争的事实。”(20)颜纯钧: 《从文化折扣到文化对冲: 新全球化与中国电影的国际传播》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第41卷第10期,第85—90页。固然,中国电影在跨文化传播中取得了相当的成绩,也建构了一定的中国国家形象。但是与成就相比,我国电影跨文化传播所面临的问题比较大。

“跨文化传播所面临的,既是一个传播实践的世界,同时也是一个被研究者赋予多重意义空间的世界。”(21)汪罗: 《以中国为方法: 中国跨文化传播研究的学术进路与理论变迁》,博士学位论文,北京外国语大学,2022年,第20页。在新全球化背景下,思考中国电影如何更加有效地进行跨文化传播,仍然是学者们关注的议题,不少学者从不同角度提出了具有实践意义的策略、路径。日本学者沟田雄三在其《作为方法的中国》一书中指出,“关涉中国的学术实践不仅要以‘中国问题’为研究导向,挖掘研究对象的‘中国意义’,还要在知识生产的整体架构中重新建构一个超越西方话语霸权的主体性中国,从而为‘以中国为中心’的学术实践设定标准和尺度”。(22)沟口雄三: 《作为方法的中国》,孙军悦译,北京: 生活·读书·新知三联书店,2011年,第126页。而学者汪罗对于这一概念的阐释,更具有现实意义——“遵循‘以中国为方法’的中国跨文化传播研究的核心关切不仅是谋求在世界跨文化传播研究体系中获得‘他者’的瞩目、承认与接受,更重要的是找寻契合中国社会发展与文化传播的现实,为中国深入介入全球化体系释疑解惑,以积极主动的自我体认来自立于世界民族之林”。(23)汪罗: 《以中国为方法: 中国跨文化传播研究的学术进路与理论变迁》,博士学位论文,北京外国语大学,2022年,第128页。笔者认为首先要确立明确的传播目标,“中国电影跨文化传播的理想目标,应当是既体现艺术价值,又体现商业价值,并最终体现民族文化的魅力和价值”。(24)胡智锋、张炜: 《中国电影国际传播问题三思》,《北京电影学院学报》2012年第3期,第98—103页。

(一) 中国电影跨文化传播理念的三元并举

1. 以我为主,充分利用国际电影节展等平台

回顾中国电影的跨文化传播,国际电影节展扮演着重要的角色。中国电影在国际A类电影节传播的历程,充分说明国际电影节是一个重要的场域。在这个场域中形成的“国际电影节网络”或者“电影节圈”对中国电影进入国际舞台、打开海外市场、提升国际影响力都具有非凡的作用。我们应该继续以我为主,充分利用这一平台,传播中国电影与中华文化。

然而,“传播”并不是一个单一向度的行为,“如果说参加国外电影节是中国电影‘走出去’的一种姿态,那么中国举办的国际电影节(如上海国际电影节、北京国际电影节等)则是主动请世界电影‘走进来’,为世界电影人搭建交流、交易的平台,这样的跨文化传播更为主动、精准”。(25)张伟: 《问题、策略与渠道: 中国电影国际传播得失索骥》,《现代视听》2021年第8期,第22—26页。因此,在坚持利用国际电影节这一重要平台的同时,也十分有必要提升国内电影节在跨文化传播中的作用和影响力。虽然目前我国只有上海国际电影节属于国际A类电影节,但是国内电影节也在逐渐成为让世界感受中国脉动的一张名片。“面对全球文化间更加频繁和复杂的碰撞交融,中国电影通过参与国际电影节,发展本土电影节等场域活动,不仅建立其丰富的民族性,以现实的视角、艺术的笔触让世界看到不断发展中的中国,更凭借共通的情感和共有的理想,联结起具有多样性的世界文化和审美,体现出‘共同体美学’的精神。”(26)杨乘虎、刘兆杰: 《“他者”到“主体”: 基于电影节展的中国文化身份构建》,《电影评介》2021年第22期,第10—15页。另外,人际传播对中国电影跨文化传播的影响不可忽视。一方面,要积极开展官方层面的中外电影交流,另一方面,也要看到海外人士,特别是华裔人士的特殊重要性,要更多进行民间形式的“人际传播”电影交流活动,增加中国电影“走出去”的广度和深度。

2. 加大文化开放力度和深度进行跨国合作

诚如张英进在他的一篇文章中所指出的,“在空间上,‘西方’习惯性地被等同于‘全球’,而‘非西方‘被视为‘地方’”。(27)张英进: 《民族、国家与跨地性: 反思中国电影研究中的理论架构》,《南京师范大学文学院学报》2012年第3期,第1—9页。很明显,欧洲国际电影节一方面与好莱坞霸权抗衡,另一方面又确立了其自身的霸权地位。所以,中国影片走出“地方”角色设置而真正融入全球的最佳方式是加强同外国合作制片。

在跨文化传播语境下,国产大片兴起意味着中国电影的影响力由通过国际电影节展在艺术领域传播,扩展到了电影产业方面的交流和对话。在全球化的今天,合拍片已然成为世界各国影片跨文化传播的一种重要方式。虽然我们已经开始了跨国(境)合作的探索,但正如国际舆论有所提醒的“只闻楼梯响,不见人下来”。我们应进一步探讨中外竞争性合作可能存在的矛盾和妥协策略,推动一批有中国视角、亚洲元素和世界影响的电影精品走向国际市场。并且,充分发挥我们全球电影市场第二大票仓的优势,牢牢把握跨国合作的主导权。“通过更加积极的开放合作机制,通过培养跨国性文化和电影企业,通过吸引大批海外境外优秀电影人才,通过大胆采用不同国家和传统的故事题材,通过重要产业环节的全球介入和深入,我们完全有可能在满足本土观众、华人观众需求的同时,生产出更多能够满足世界不同市场观众需求的产品。”(28)尹鸿、陶盎然: 《从走向世界到影响世界——改革开放以来中国电影的国际传播》,《南方文坛》2021年第5期,第5—11页。

3. 构建新媒介融媒体平台,全面提升文化话语权

新媒体力量对中国电影的跨文化传播也至关重要。通过新媒体平台进行有效交流,能够将电影作品进行最大化的推广,获取更多的受众注意力。《白日焰火》等影片就是利用新媒体进行宣传和跨文化传播的成功案例。

同时,除了用好国内的新媒体平台,中国电影在进行跨文化传播时,也可以将视线投放到国际社交媒体平台,比如Twitter、Facebook、Instagram等较为活跃的海外社交媒体。从现有的经验来看,中国品牌通过Twitter、Facebook面向海外的传播以及世界各国政要借助Twitter等国际社交媒体进行的外交沟通都取得了不错的效果,这一点值得中国电影人在跨文化传播实践中借鉴。

另外,新冠疫情对电影业产生了巨大冲击。线下院线举步维艰,大批国际电影节甚至停办。为尽量降低亏损,许多电影开始尝试与传统发行不一样的方式,如采用线上付费点播等形式进行传播,观影主导权被真正置换。在影片线下院线上映不理想的情况下,一些大制片厂直接将影片上线流媒体平台。“例如迪士尼将《花木兰》等影片通过旗下的‘迪士尼+’平台播出,再加上旗下漫威、皮克斯、星球大战等系列IP的强大号召力,让这一2019年底才推出的平台用户量暴增。”(29)彭侃: 《新冠肺炎疫情下的2020年世界电影产业》,《电影艺术》2021年第2期,第66—73页。而以Netflix为代表的传统流媒体平台更是不仅直接投资,甚至主动出资自己制作电影,其原创电影正以惊人的速度发展。这些重要的文化事件,都改变了电影制片与发行机制,加速了观众线上观影的转向。这些实践对于中国电影的启发意义是巨大的,发挥好现今流媒体在跨文化传播中的作用,也是中国电影跨文化传播的重要历史机遇。

(二) 中国电影跨文化传播的四维路径

电影作为现代技术与文化结合的产物,在不同方面都具有较强的多地性或跨地性特征,这一特征在全球化背景下的中国电影中也明显存在。因此,为了增强国际间跨文化传播,中国电影本身需要有一种能把不同尺度下的位置、空间、主体连接起来的力量。在具体策略上,“中国电影在全球传播的过程中,应该对地理空间、文化圈层进行细化,真正找到与这些国家的受众之间的沟通点,用更加亲和、平等、人性的方式叙述中国故事”。(30)尹鸿、陶盎然: 《从走向世界到影响世界——改革开放以来中国电影的国际传播》,《南方文坛》2021年第5期,第5—11页。而这种细分中,吉尔特·霍夫斯泰德(Geert Hofstede)的“文化维度理论”为我们提供了参考坐标。

吉尔特·霍夫斯泰德在对IBM 70多家全球子公司的多次文化价值观的调查后提出,“文化总是一种集体现象,因为它至少有一部分是与生活在同一社会环境中的人共享的,这也是它被学习的地方。文化由社会的不成文规则组成。它将一个群体或一类人的成员与其他人区分开来”。(31)Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind, New York: McGraw-Hill, 2010, p.6.经过多年实践,霍夫斯泰德之后将这种文化差异总结为五个维度: 权力距离(Power Distance)、不确定性规避(Uncertainly Avoidance)、个体主义和集体主义(Individualism and Collectivism)、男性化和女性化(Masculinity and Femininity)、长期取向和短期取向(Long-term and Short-term)。虽然也有学者质疑霍氏当年的调查样本“不具有足够广泛的代表性”(32)Brendan McSweeney, “Hofstede’s Model of National Cultural Differences and Consequences: A Triumph of Faith—A Failure of Analysis,” Human Relations, vol.55, no.1 (2002), pp.89-118.,同时其研究视角也仍然是西方的,但是不可否认的是,霍氏的“文化维度理论”为我们在跨文化交流实践中理解不同文化背景、不同国家的文化现象提供了一种参考,诚如有学者所认为的,“霍氏文化差异维度理论把文化分解成易于辨识的要素特质为人们提供了观察不同文化差异性的‘坐标系’,使人们可以按照不同的文化维度来认识不同国家文化差异处理文化冲突”(33)李文娟: 《霍夫斯泰德文化维度与跨文化研究》,《社会科学》2009年第12期,第126—129页。。因此,我们以霍氏的“文化维度理论”作为参考,来思考中国电影跨文化传播的具体策略。

1. 亚洲之维: 发挥文化亲缘优势,共享文化圈层效应

亚洲地区不同国家与地区之间往往具有文化同源性,如东亚地区同属深受儒家思想影响的文化圈,彼此之间呈现相互交融的态势。根据霍氏量表,权力距离大的国家也可能是更多的集体主义,而权力距离小的国家则是更多的个人主义。而东亚国家大部分属于“集体指数高的地区,并且是高权力距离国家”(34)Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind, New York: McGraw-Hill, 2010, p.103.。比如人们都基本认为在家庭中,子女要孝顺、尊敬父母,父母要给子女无微不至的照顾等。而南亚的印度则保留着印度教、伊斯兰教等多种文化共存的传统,泰国则是佛教的国度,西亚的伊朗则维护着波斯文化传统。然而,东方民族在艺术欣赏和电影美学思想方面的“相似性、一致性、共同性”远远大于差异性和独特性。因此,首先要强化这种“文化共同体”,形成文化共生态势。我们可以在相互尊重、平等、自由与互利互惠的交往前提下,促进不同电影文化的交流与合作,如以相互认可的文化主题开展国际电影文化展,加强电影的合拍等。除此之外,中国电影也一直致力于在影片中融入更多的亚洲元素,从而进一步加强中国与亚洲各国的文化融合。其次要进一步拓展电影传播空间。我们要充分发挥传统媒体和新媒体各自的优势,形成传播合力,综合运用电视、电影院线、移动终端等多种媒介形态,形成互补的全方位传播体系,最大程度扩大电影对亚洲地区的辐射面和影响力。再次,要进一步加强与亚洲专业人士的合作。比如在相关媒体论坛设立中国文化专栏,组织中国电影的主创见面会或者内容讨论会,进一步扩大中国电影在当地人际传播中的影响力。利用好“一个IP,多种拍摄”的合作模式,让同一个故事在不同国家“生根”,并结合本土文化,依据共同经验讲述本国故事,从而更好地展现多元的文明。

2. 北美洲之维: 注重电影类型,加强产业合作

现阶段,中国电影应致力于面向北美地区的推广并获得良好认可,这不仅是提升我国电影产业运作实力的重要途径,也是提升我国文化软实力的重要渠道。另外,在全球,北美电影市场极具战略意义。一方面,从规模上看,北美地区是目前全世界最大的电影市场,拥有全世界密度最大的银幕。虽然近年来中国电影市场急速发展,但在总量与院线质量方面与北美市场依然具有较大差距。从传播的角度来看,依托北美市场在全球的影响力,如果一部非美国本土影片能够在北美市场获得良好的口碑与票房业绩,就相当于获得了加速与放大效应,将更容易面向全世界其他地区进行延伸和渗透。

除了积极利用新媒体网络营销工具进行北美地区推广外,我们还应加强电影叙事建构、电影类型的选择等来定位北美受众。根据霍氏的关于个人主义和集体主义的量表,北美大致属于个人主义指数高的地区,并且多是低权力距离国家。因此,我们可以从这个角度思考对电影叙事内容的建构。从当前中国电影在北美电影市场的表现来看,吸收了功夫片优势的动作片正成为最受北美观众欢迎的中国电影类型,同时中国电影在北美青年人中接受度较高,符合对于其文化维度的分析。因此,我们可以在此类型片上多做推介。

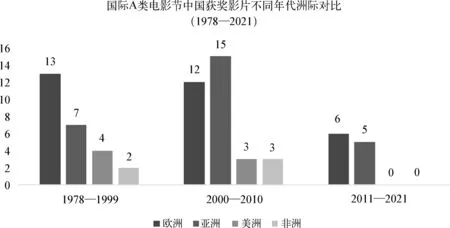

3. 欧洲之维: 深耕国际电影节,注重进一步细分受众

“当今中国文化对欧洲社会与欧洲人产生影响力的方法,不再仅仅依托国家间的政治关系与政治力量,而是更多地倾向于中国特色文化的输出。至于文化的内容或信息,包括文化想象在内的大众媒介产物,尤其是电影中传递的影像信息以及蕴含其间的文化表达。”(35)黄会林、杨歆迪、王欣等: 《中国电影对中国文化欧洲传播的影响研究——2018年度中国电影欧洲地区传播调研报告》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第41卷第1期,第1—6页。梳理中国获奖电影跨文化传播的历程可以发现,欧洲国际A类电影节对中国电影有着特殊的青睐。如前所述,据统计,1978年至2021年,在欧洲国际A类电影节获大奖的中国影片共31部,占了中国电影在国际A类电影节获奖的大部分。当然这与欧洲拥有最多的国际A类电影节是分不开的。然而从不同代际欧洲国际A类电影节中国获奖电影数的梳理(图2)可以看出,正如学者饶曙光所说,“当下的中国电影与20世纪90年代华语电影在戛纳、威尼斯、柏林等国际A类艺术电影节上频频折桂的盛景相比,已经不可同日而语了”。(36)饶曙光: 《中国电影对外传播战略: 理念与实践》,《当代电影》2016年第1期,第4—9页。

图2 国际A类电影节中国获奖影片不同年代洲际对比

因此,对于欧洲地区,当前,中国电影应该继续注重参与国际电影节,同时,要大力加强中国电影在欧洲市场的宣发环节,提升中国电影在欧洲观众观影中的份额。

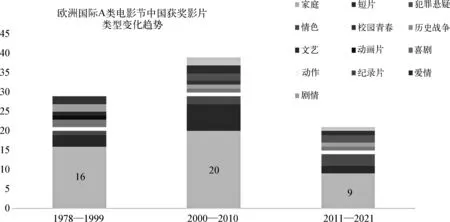

依据霍氏文化维度理论,“欧洲地区国家大多属于个人主义指数高地区并且是低权力距离、短期取向性国家”(37)Geert Hofstede,Gert Jan Hofstede, Michael Minkov,Cultures and Organizations: Software of the Mind, London: McGraw-Hill, 1991, p.103.,从近年欧洲A类电影节获奖影片的审美偏向中,也可以看出这一点。另外,从对1978至2021年欧洲国际A类电影节中国获奖电影(主要包括最高奖、评委会大奖、最佳导演奖等)类型变化趋势的分析(图3)可以看出,由于欧洲受众自身情况影响对中国电影的文化偏好,存在众口难调的现象。因此要进一步深入了解欧洲观众对于中国电影的文化认知与态度,以达到深耕欧洲电影市场,赢得欧洲电影观众的目标。

图3 欧洲国际A类电影节中国获奖影片类型变化趋势

4. 非洲之维: 提升前瞻意识,开拓未来市场

从国际发展视角来看,非洲是未来全球经济发展新的增长点,其潜力不可小觑。近年来,随着非洲地区大部分国家政局趋于稳定,非洲本土电影市场也在稳步扩大,电影投资与制片的数量也逐年攀升。中国与非洲有着良好的政治基础,并拥有密切的经贸往来,特别是“一带一路”倡议、中非合作论坛等带来的中非全面深入合作关系也愈来愈成为推动中国电影和非洲电影发展的重要力量。从开罗国际电影节中国获奖影片的数量可以看出,目前数量正在呈现上升态势。而在内容上,非洲电影观众更偏向于反映当代中国社会现实问题的影片,特别是十分仰慕中国经济高速发展的成功模式。当前,中国要抓住这一重要的时代机遇,以独具的电影发展慧眼,特有的电影市场“前瞻意识”,努力开创中国电影的非洲市场,倾注力量培育中国电影的非洲市场。

真正意义上的全球化应该是基于人类社会的共同发展和共同福祉的。因此,在全球化的新起点,中国电影要充满“文化自信”,坚持“文化自强”,从走向国际,到影响世界,需要我们形成能够为全球观众带来审美感受和价值领悟的电影文化体系。这个电影体系,既是电影艺术的,也是电影产业的。当然,这个电影体系的本质,是一个具有中国真正软实力的,反映中华文明新形态的国际传播体系,特别是呈现着鲜明跨文化传播特色的电影体系。