线上线下混合式教学改革探索

——以“物理性污染控制”课程为例

2023-10-26陈翠柏

何 伟,陈翠柏,赵 忆

(中国地质大学〔北京〕 水资源与环境学院,北京 100083)

引言

混合式教学模式经历了技术应用、技术整合和“互联网+”三个阶段,从最初的面授教学与在线教学的混合,发展成为以“学生为中心”的学习环境下教学与辅导方式的混合[1]。该教学模式强调通过适当媒体技术提供与适当的学习环境相契合的资源与活动,从而优化教学方式[2]。混合式教学模式因其同时包含了传统在线和面授教学形式,具备传统教学模式的诸多优势,例如,线上教学MOOC和SPOC融入了传统课堂,一方面能培养学生的自学能力,另一方面能促进教师线下面授教学改革,将传统灌输式教学方式转变为研讨式[3],教师可有更多的时间开展翻转课堂、研讨式教学及案例式教学等丰富多样的课堂教学[4-6],既在形式上起到了吸引学生注意力和增强学生参与度的作用[3],又潜移默化地培养了学生的主动性、协作性、批判性、研究性、思辨性和表达力。因此,线上线下混合式教学已成为我国课程改革的重要教学改革方向,教育部办公厅发布关于开展2019年线下、线上线下混合式、社会实践国家级一流本科课程认定工作的通知,开始了线上线下混合式国家一流本科课程的推荐认定工作,明确了课程进行线上线下混合式教学改革在形成打造“金课”、淘汰“水课”的教学改革氛围和提升本科课程高阶性、创新性和挑战度中的重要地位。

一、课程现状与改革需求分析

(一)课程现状分析

“物理性污染控制”的主要课程内容起源于环境物理学,最早可追溯于建筑物理学[7],其与以水体、土壤、大气和固体废弃物控制为核心内容的经典环境学科是两门并行发展的学科[8],前者关注能量污染,后者关注物质污染。然而,长期以来,环境专业课程体系重物质污染控制,而轻能量污染控制,最直接的体现就是绝大部分高校的“物理性污染控制”课程仅开设32学时,远少于物质污染控制相关课程总学时数。此外,师资力量单薄、水平有限,绝大部分教师科研方向并非环境物理学[9-10],难以实现科教相互促进和拓宽学生视野。此外,该课程内容庞杂、理论与实践性较强,传统教学模式难以有效激发学生的学习兴趣,易加剧学生的畏难情绪,导致教学效果不佳[11]。

(二)改革需求分析

“物理性污染控制”作为唯一的一门关于能量污染及其控制的课程,单独采用线上课程或面授课程的教学方式也能完整地传授知识点,但单一的形式难以实现培养应用型人才的目标,也偏离了工程教育认证关于创新实践、团队合作、终身学习和沟通交流等能力培养的标准[9,12]。为了培养符合工程教育认证标准的应用型人才,本课程采取线上线下混合式课程改革,并确定了如下改革需求:(1)满足线上线下教学的课程资源。(2)理论与实践并重的课程设置。(3)集成多媒体和现代信息技术的教学方法。(4)多种考核方式结合且注重过程考核。

二、线上线下混合式教学改革实践

(一)课程资源优化与整合

1.教材资源。目前,大部分高校开设本课程选用的教材是陈杰瑢主编的《物理性污染控制》,由高等教育出版社于2007年出版,该教材同时配有PPT,因此,易于初次从事该课程讲授的教师使用[5,9,11-13]。考虑到本课程在中国地质大学(北京)环境工程专业属于首次开设,任课教师以往也未接受过该课程教育,选定经典教材和课程讲义是快速开设该课程实现从无到有目标的保守性选择。但在近三年的教材和配套PPT使用中,发现现有教材资源仍存在一定的问题,主要包括:(1)部分公式存在错误、内容陈旧、案例过时,应用场景不适用于新时代经济社会发展的需求。(2)通论深度不足导致专论内容之间的衔接性较差。(3)习题陈旧,缺乏当前城市环境面临的物理性污染问题的应用案例和习题。(4)新兴物理性污染控制的内容深度不足。为了在根本上解决上述教材问题,在修订本课程的新教学大纲时,选定了赵立等主编的教材。该教材于2019年1月由北京师范大学出版社出版,在吸纳了陈杰瑢版教材主体内容的基础上,更新了部分过时的内容。此外,还引入地铁系统噪声振动控制等贴近当前城市环境的案例;在教学过程中,穿插关于污染程度评价的教学内容,如声音和振动均以级(分贝)表示,而核、电磁、光等都可以用波长来表示其特征;研讨未来应用场景中6G技术可能导致的物理性污染。

2.多媒体资源。课程的多媒体资源包括硬件资源和软件资源。其中硬件资源主要包括智慧教室所提供的多块智能屏幕和全覆盖的音响等,软件资源主要包括文字、图片、视频及音频等资料。本课程在2019年的线下课程中积累了大量的多媒体资源。在2020年线上课程和2021年线上线下混合式教学中更新和整合了幻灯片多媒体资源,一是优化了多媒体排版和细化了章节,使其更加适合线上教学;二是录制了线上教学视频,将幻灯片与教师教授集成到一起。此外,实践报告视频资料在2020年线上教学时用于引导学生开展实践环节。本课程在教学中不断更新和优化以往资源,保证多媒体资源库在动态调整中适应新时代“物理性污染控制”教学工作。本课程选择中国大学MOOC福建农林大学所开设的“物理性污染控制”课程和2020年线上私有课程(SPOC)作为线上学习平台。

3.练习题资源。课程建立了以课程重点和难点为主要内容的课前回顾习题、课堂问答习题和课后作业习题资源库。通过将习题导入雨课堂、超星学习通等线上辅助教学平台,与教材资源、多媒体资源共同形成了SPOC线上课程。以往的开放性期末考核具有一定的综合性和思辨性,成为未来课程教学练习题资源的重要构成之一。此外,课程也从《注册环保工程师专业考试复习材料——物理污染控制工程技术与实践》中遴选应用性较强的习题作为练习题资源的补充[9]。

4.实践资源库。“物理性污染控制”是一门应用性较强的课程,采用以问题为导向的项目式或案例式教学,以提升学生灵活运用知识的能力[4,11,12]。为了搜集实践资源,本课程采取了“教师引导,学生实践,教学相长,共建案例”的方式,导入本课程的实践资源库。此外,与噪声控制环保公司联合开展本科生生产实习和毕业设计,将相关实践案例引入实践资源库。本课程实践资源库具有不断更迭、与时俱进的特点,能适应未来多变的应用场景。

5.教具资源库。由于传统环境工程课程体系主要关注物质学科,加之新生导论课缺乏对物理性污染控制的介绍,本课程新开设时,大部分学生对该课程比较陌生,甚至有些排斥,认为与水土气污染控制相比,该课程的应用价值不大。为了调动学生学习的积极性,同时将空泛的物理概念具象化,使其成为大家“看得见、摸得着”的事物,课程采购了大量的教具辅助教学,包括噪声计、声学分析仪、测振仪、电磁辐射仪(电场)、电磁辐射仪(磁场)、核辐射仪、测温仪、温湿度计及光照度计,这些仪器同样用于支持实践资源库的建立,是该课程理论与实践相结合的特色的教具支撑。

(二)混合式教学改革方案

“物理性污染控制”课程已分别开展过单纯的线下教学和线上教学,单一教学模式存在线下教学时学生主动性差和线上教学时教师主动性差的问题。只有将线上线下教学相结合,引入翻转课堂的混合式教学的新模式才能培养出能够适应新时代、新技术及新产业发展的工程技术人才[10]。该课程在实施过程中采取了多种方法,如翻转课堂、全生命周期课程实践及优化组合的多元教学模式。

1.翻转课堂的混合式教学。通过调查“物理性污染控制”课程线上和线下教学学生参与情况发现,学生对该课程的认识从开始的新奇到后期的应付,难以保持对课程持久的兴趣,使得教学效果易出现虎头蛇尾的状况。通过翻转课堂的混合式教学模式,该课程安排12学时(37.5%)在线课程(视频、练习、讨论、测试),学生线上自主学习,包括声(3学时)、振(3学时)、电磁(2学时)、核(2学时)、热(1学时)和光(1学时)。同时,安排20学时(62.5%)线下教学(回顾重点、剖析难点、研讨亮点、汇报展示、反思总结、边讲边练边评、以评代讲),包括线上课程线下研讨(12学时)和实践环节(8学时),前者涉及声(3学时)、振(3学时)、电磁(2学时)、核(2学时)、热(1学时)和光(1学时),后者涉及实践课题自主选题研讨(2学时)、中期进展汇报(2学时)、课题结题展示与评估(4学时),分别设置于课程首次课(首次课也介绍了该课程的主要内容和考核评价方式)、中间阶段和最后一次课。

2.全生命周期课程实践环节。“物理性污染控制”课程的全生命周期分为开课学情调研、课程初步导入、课程知识增长、课程教授完毕和结课反思总结。该课程将实践环节的题目遴选、学生自选题、中期进展、成果汇报和报告提交等过程贯穿于整个课程,学生在收获知识的同时,也将知识转化为产品、作品或成果,使学生对该课程从了解到理解,再到应用和分析,而后可综合评价,最后产出新想法或新成果,增加其成就感与获得感。

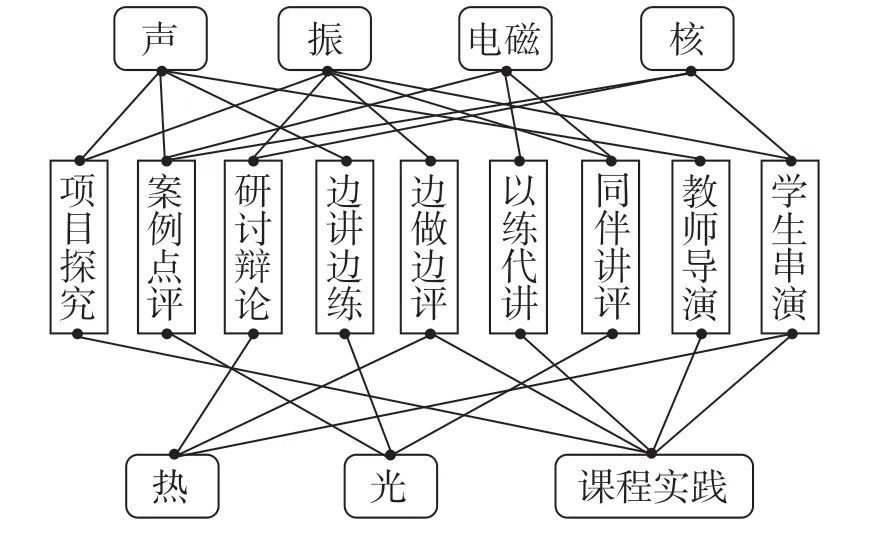

3.组合优化的多元教学模式。教学组织形式包括项目探究、案例点评、研讨辩论、边讲边练、边做边评、以练代讲、同伴讲评、教师导演及学生串演等。针对每节课并非采取所有的教学组织形式,而是如图1所示,选取3~5种进行教学组织形式组合,考虑到这种组合效果难以估计,优化过程是动态变化的。

图1 组合优化的多元教学组织形式

三、课程反馈与影响

约71.0%的学生参与该课程线上线下混合式教学内容、过程和考核的问卷反馈,调查结果能够真实反映大部分学生的心声。在本次调查中,77.3%的学生认为目前的线上12学时和线下20学时的安排比较合理,线上学习时间灵活、学习重点突出。“物理性污染控制”课程选择了两种线上资源,分别是MOOC和SPOC。54.5%的学生认为SPOC较难。因此,他们更愿意学习MOOC资源,收获更大。59.1%的学生认为线上学习起到了预习课程的作用,线下学习针对性更强,重点更突出了。线上一遍线下一遍学习,对课程的印象更加深刻,大部分学生认可线上线下混合式教学方式。60.0%以上的学生对项目探究和案例点评的印象深刻,其次是研讨辩论、边讲边练和同伴讲评。

“物理性污染控制”课程采取的多种教学形式在线上和线下混合式展开,尤其是课程实践环节具有很大的吸引力,主要原因是大部分学生都能做一些课本以外的任务,如自选题目、课题实施、成果汇总和报告撰写,学生认可,课程不再是教师一人的独角戏,自己就是课程的一分子。大部分学生在自主性、协作性、研究性和表达力方面有了很大的提升,而在批判性和思辨性方面获得感较薄弱。混合式教学给学生带来了不同以往的教学体验,59.1%的学生希望其他课程也能采取这种教学模式,也有36.4%的学生并无明显偏好。上述调查问卷结果表明,“物理性污染控制”课程采取线上线下混合式教学模式效果良好,值得推广。

结语

“物理性污染控制”作为一门内容庞杂、理论与实践性较强的课程,传统教学模式难以有效激发学生的学习兴趣。该课程通过线上线下混合式教学改革,结合MOOC和SPOC资源,引入动态调整的课程实践资源库,采取组合优化的多元教学组织形式,实践环节贯穿课程全生命周期,可实现培养应用型人才的目标,也符合工程教育认证关于创新实践、团队合作、终身学习和沟通交流等能力培养的标准。然而,由于课程涵盖内容庞杂,依然会导致部分学生不知道如何灵活运用相关知识。未来课程改革时,应该投入更多的精力用于通论部分,更好地凝练不同物理性污染的共性问题。