根本恶、伪善与平庸之恶

2023-10-25赵敦华

文/赵敦华

二战之后,对纳粹德国大屠杀罪行的反思引起了深入而复杂的思考。人们一直有一种看法,认为哲学的根本问题是思考“如何过善的生活”。然而,人们也开始思考“如何避免罪大恶极对人类的伤害”的问题,这些思考可被称为“后奥斯维辛哲学”。直接触发“后奥斯维辛哲学”的事件是1961年4月11日至1962年5月29日以色列在耶路撒冷法庭对纳粹党卫军上校艾希曼提出“反人类罪”的公诉并判处其死刑。这场“世纪审判”的司法程序早已画上句号,艾希曼案件对人心的拷问却没有结束。哲学家汉娜·阿伦特在旁听了审判、阅读了案件卷宗之后,写下了《艾希曼在耶路撒冷:一份关于平庸的恶的报告》。

笔者试图从“后奥斯维辛哲学”的视角来评论阿伦特的这份报告,也包括她此前和此后写的《极权主义的起源》与《反抗“平庸之恶”》。阿伦特首次用平庸之恶解释纳粹战犯“反人类罪”的性质。值得一提的是,她是在针对康德提出根本恶概念的意义上使用平庸之恶这个术语的,而且用“我们不需要黑格尔和否定的力量去联结极善和极恶”一句话打发了黑格尔的善恶观。她的前辈德国哲学家果真对历史上种族主义、反犹主义和当时业已暴露的反人类罪毫无察觉,对人性中极恶的阴暗面毫无思考,或者仅仅作了没有结果的苍白无力的思考吗?让我们反思康德和黑格尔在这方面的洞见与思考,看看他们的思想能否提供比平庸之恶更深刻和更有效的解决方案。

平庸之恶无法通过事实的检验

许多人认为哲学不像科学那样是可以检验的。然而,艾希曼案件提出的问题,不仅仅是一个理论问题,更重要的是一个实践问题。阿伦特始终把艾希曼案件当作一个可检验的实践问题,但得出了缺乏理解力的结论:“恶从来不是‘根本的’,也就是说它仅仅是极端的,既没有深度也没有丝毫恶魔的维度……而当思想开始考虑恶的问题,它便要遇到挫败,因为那里什么也没有。这就是恶的‘平庸性’。”

但就在同一本书里,收录了一篇《审判奥斯维辛》的书评。耶路撒冷审判之后,1963年法兰克福法庭对大约2000名在奥斯维辛犯下罪行的党卫军成员进行审判。记者波恩德·瑙曼写了《奥斯维辛:法兰克福法庭指控卡尔·路德维希·缪卡及其同伙的审讯》的报道,揭露了这些人邪恶的任性:奥斯维辛是为了那种行政性屠杀而建立起来的,这种屠杀活动要根据最严格的法律和规章来实施;“然而,从官僚政治的算计中产生的东西却恰好与可预见性相反,它是完全任意性的”,所有的事情“几乎天天都在改变,这依赖于主管的官员,依赖于点名的官员,依赖于一个区的官员,依赖于他们的情绪”。总之,奥斯维辛这些恶人的“人性因素”主要是非病理意义上的虐待狂,其次就是喜怒无常。

阿伦特的书评大量引用和概括了审讯报告的内容,但没有太多的评论。显然,这种“非病理意义上的虐待狂”和“喜怒无常”的任意性不能用平庸之恶来解释。

来自康德的根本恶的审视

阿伦特之所以坚持把艾希曼当作平庸之恶的典型人物,在笔者看来,在很大程度上是由于她没有理解康德关于根本恶的思想。她在《极权主义的起源》中说:“在我们的全部哲学传统中,我们本来就不能相信一种‘根本恶’,在基督教神学里,魔鬼本人也是天使出身。康德也是如此,这个铸造这个术语的唯一哲学家,即使把它理性化为可领会动机的颠倒的恶意(perverted ill will),至少也应该怀疑这种恶的存在。”在后来的《反抗“平庸之恶”》一书中,阿伦特如此解释康德,“康德把下述事实称为‘根本的恶’,即通过顺从爱好,人被诱惑去行恶。实际上,和其他任何道德哲学家一样,他也不相信,人会为了恶的缘故而去作恶;所有犯罪都被康德解释为一种例外,即一个人受到诱惑去打破在他不受诱惑时会承认其有效性的法则”。实在地说,上述引文表明阿伦特根本没有理解康德。

(一)康德论根本恶

一提起康德的道德哲学,人们立即会想到“理性存在者”“纯粹理性的自由”“善良意志”“道德自律”“直言命令”“德福一致”等“高大上”的术语,大概据此会想象康德是一个晶莹剔透的性善论者。但这只是康德道德哲学的一个方面,另一个方面是康德对恶的本性的洞察以及由此而来的道德革命思想。

他的道德学说分为两个时期:前期对善的论述是他的显性学说,而1891年之后对恶的说明是其隐性学说。差别在于,“显性学说”是严谨系统的论述,而“隐性学说”看起来是零散的说明,但实际上自成体系,是对前期道德学说的重要补充。

在《实践理性批判》(1788年)中,康德区分了“善恶”和“祸福”这两组概念,认为人在经验世界的祸兮福兮与善的德行和邪恶行为并无必然联系,但德福一致的“至善”是人类的道德理想,对人们坚持实践理性的道德自律是必要的。

不难看出,康德只论证了“德福一致”的必要性,但没有解决“恶”与“祸”或“福”相关的信念及其后果的问题。这留下了一个漏洞:在经验世界里,人既受道德信念的鼓舞,也被形形色色非道德的动机和观念驱使,如何祛恶扬善,这是任何道德学说都不能回避的问题。

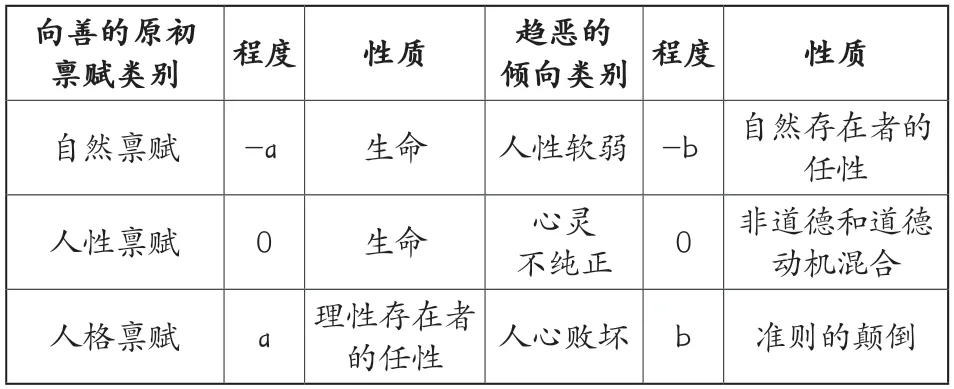

在《纯然理性界限内的宗教》(1793年)的开头,康德把古今的性善论与性恶论之争归结为人的双重本性:“向善的原初禀赋”与“趋恶的倾向”。两者被分为有对应关系的三个层次,如表1所示。

表1 人的双重本性

关于人的恶的倾向,康德说,“在其前两个层次(脆弱和不纯正)上可以被判定为无意的罪(culpa),但在其第三个层次上则可以被判定为蓄意的罪(dolus);它以人心的某种奸诈(dolus malus)为特征”。康德把人的本性的恶劣称为根本恶:“就这个词的严格意义来说,它是指一种把恶之为恶作为动机纳入自己的准则(故而这准则是魔鬼般的)的意念(准则的主观原则);而宁可把它称做心灵的颠倒,这个心灵就其后果而言又叫做恶的心灵。”

根据康德的说明和定义,根本恶的“根本”有三层意义。第一,它深植于人性。第二,根本恶不是作为自然存在者而是作为道德存在者的作恶倾向,前者没有道德上的责任,而后者由于蓄意的邪恶动机而必须承担全部道德责任。第三,根本恶不只是动机,更是行动准则的颠倒。

(二)平庸之恶还是根本恶

阿伦特抓住“魔鬼”的比喻,说明根本恶使人“陷入道德谬误”,而“真实的恶是引起我们无法言喻的恐怖的东西”。其不知道康德在《道德形而上学》(1797年)中对这个比喻作的概念分析。康德在那里说,“如果要在原理的意义上对待它们(作为情节严重的),客观上看都是非人的,但主观上考虑却毕竟是属人的”。康德说得很清楚,与人的道德准则对立的恶魔或牲畜般的行动准则依然是人的准则,善良意志的颠倒依然是人的邪恶的心灵,这里没有任何“神义论”或“摩尼教”的善恶二元论。

而艾希曼和奥斯维辛党卫军的行为完全符合康德说的“道德准则的颠倒”的根本恶的界定。“人是目的,而不是手段”是康德的道德准则的一个结论,它的颠倒形式是“人是手段,没有人之为人的目的”。阿伦特虽然没有弄懂“道德准则的颠倒”的意思,但在另外的文章中说出了同样的意思。她说,“官僚制度是无名之人的统治,而且可能就是由于这个原因,它是最不人性、最残酷的统治”,“换句话说,犯下最大的恶的是无名之人(nobody),即那些拒绝成为人格的人”。如此看来,阿伦特实际上不自觉地认可了康德的根本恶的观念,只是她没有意识到,陷入“道德悖谬”的是她的平庸之恶,而不是康德的根本恶。

(三)“语词改变”还是“思想革命”

道德学说不仅要在理论上解释善恶的区别,而且要指出抑恶扬善的实践途径。如何克服平庸之恶呢?阿伦特的方案是“语词改变”,她的意思是:“如果我们能够把‘服从’这个毁灭性的词语从我们的道德和政治思想词汇中剔除,那我们就会受益匪浅。”“服从”这个词为何有如此大的魔力呢?阿伦特认为,“用麦迪逊的话说,‘一切政府’,甚至最专制的政府,甚至暴政,‘都基于同意’”。她接着说,“我们在所有纯粹政治处境中对‘服从’这个词的使用,可以回溯到政治科学的那个古老观念,自柏拉图和亚里士多德以来,这个观念就告诉我们,每一个政治体都由统治者和被统治者组成,前者发布命令,后者服从命令”,于是,“服从是政治的首要美德,没有了它任何政治体都不能生存”。

在阿伦特看来,如果“向那些参与罪行并服从命令的人提出的问题绝不应该是‘你为何服从’,而应该是‘你为何支持’”,那么那些纳粹战犯就不能再用“服从”上级和国家的法律为自己辩护,而只能老实交代“支持”纳粹政权的罪行了。所以,“这种用词的改变,对于那些知道单纯的‘词语’对人(他们首先是说话的动物)的心灵具有奇怪而强大的影响的人来说,就绝非只是语义的区别了”。

然而,在司法审判提问中“语词改变”有效性的前提是上级或国家的法律不具有合法性,而那些“道德准则的颠倒”中的行为准则,恰恰是坚持根本恶的人的合法根据。如果问艾希曼为什么服从希特勒的命令,他会说因为希特勒是国家元首;如果换个问法,问他为什么支持这个国家元首,他会说因为支持元首是绝对命令。当阿伦特说,艾希曼的“绝对律令”是德国“小人物家庭版”,她应该知道,“语词改变”对“反抗平庸之恶”是多么苍白无力。

反观康德,对根本恶的深刻洞察使他知道,克服根本恶是多么艰难,于是设计了“思想革命”的构想。康德的理由是:“只要准则的基础依然不纯,就不能通过逐渐的改良,而是必须通过人的意念中的一场革命(一种向意念的圣洁性准则的转变)来促成;他只有通过一种再生,就好像是通过一种重新创造(《约翰福音》,第3章,第5节,参见《创世纪》,第1章,第2节),以及通过心灵的转变来成为一个新人。”

康德要求的“思想革命”也是彻底的思维方式革命。《判断力批判》(1790年)提出了“普通人类知性的准则”,包括三条:“1.自己思维;2.在每个别人的地位上思维;3.任何时候都与自己一致地思维。第一条是摆脱成见的思维方式的准则,第二条是扩展的思维方式的准则,第三条是一贯的思维方式的准则。……第一条是知性的准则,第二条是判断力的准则,第三条是理性的准则。”康德的晚期著作《实用人类学》(1798年)把上述三条原则称作“思想者阶层的准则”。在那里,康德对这三条原则再次进行了解释。

如果说阿伦特的“语词改变”太浅薄,那么康德的“思想革命”就太严峻。“思想革命”如此艰难和稀罕,这就引出了一个问题:自由的“善良意志”是可行的吗?绝大多数人拥有抑恶扬善的道德理性吗?回到《宗教》开始区分的“向善的原初禀赋”与“趋恶的倾向”,如果我们追问人类这两种本性哪一种更有现实性,那么答案似乎是悲观的。

来自黑格尔的伪善的审视

黑格尔看到了康德道德哲学的矛盾,提出了解决矛盾的辩证法方案。他的《法哲学原理》揭示了包括“抽象法”、“道德”和“伦理”的、从低到高发展的三个阶段,这三个阶段的演进正是对康德的矛盾的一种解决。

(一)善与恶的不可分

“道德”阶段的最高成就是康德“善”和“良心”的学说。黑格尔高度评价康德的义务论和关于良心的观点。但是,在“道德”篇的最后一节,也就是第140节,黑格尔解释了道德自身不可克服的两大矛盾:善与恶、良心与伪善的矛盾。

黑格尔认为,善与恶只有在对立中才有意义,没有恶就没有善,反之亦然,现实中没有纯粹的善或完全的恶,在此意义上可以承认苏格拉底说的“无人有意作恶”。康德说的“善良意志”的绝对自由和根本恶的全然堕落就这样被解构了。

(二)伪善与平庸之恶

黑格尔在第140节揭示了良心与伪善的矛盾。他列举了伪善的七个特征,而阿伦特在耶路撒冷法庭上观察到的艾希曼的辩解,正是伪善的典型实例。下列表2,即将伪善和平庸之恶加以对照。

表2 伪善与平庸之恶的对照

虽然两者表现方式相似,但分歧在于:黑格尔说的伪善是认识到恶而把恶作为行动准则来为非作歹的“极恶”,在此意义上相当于康德说的根本恶;而阿伦特说的平庸之恶只是思维和语言的缺失,只是一个否定的原则,类似于康德说的不敢运用自己理智的不成熟状态。黑格尔对伪善的揭露比阿伦特的观察更深刻,更能击中要害。

(三)否定辩证法

按照黑格尔的逻辑,伪善的极恶既然是道德不可逾越的界限,道德必然过渡到伦理。黑格尔说:“道德和伦理在习惯上几乎是当作同义词来用,在本书中则具有本质上不同的意义。”伦理是自由的自我意识的习俗与伦理实体的结合,相当于社会和政治制度,再分成三个阶段。第一阶段是伦理家庭,它教育培养“自由人格”。第二阶段是自由的人组成了市民社会的“私人”。第三阶段是国家,这是自由意志发展的最高阶段。在“国外法”部分,黑格尔论证了民族国家之间战争的不可避免性与合理性。这就为国家不承担任何战争罪责提供了一份影响久远的辩护状。

伪善概念虽然能够回答对艾希曼这样的个人的罪性问题,但对国家的战争罪性的问题则无法回答。1843年,马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中发出强烈号召,“向德国制度开火!一定要开火”,“德国的国家哲学和法哲学在黑格尔的著作中得到了最系统、最丰富和最终的表述”。

结语

在从康德、黑格尔和阿伦特的视角对纳粹“反人类罪”做出分析之后,现在是对开篇提出的“如何避免罪大恶极对人类的伤害”的问题做出最后解决的时候了。“最后解决”原是纳粹灭绝犹太人的方案,“后奥斯维辛哲学”问题的最后解决则是一个简单明了而又斩钉截铁的决断。

这个决断在康德的后期著作中已见端倪,他的《实用人类学》改变了《宗教》中“思想革命”极其罕见和艰难的使命,而把克服根本恶的途径归结为自立的、有尊严感的人格的培养。康德把这样的人格称为性格。

一个人的性格的内在价值在于,它是一个人把人的思维方式的原则作为准则的成果。把第二原则(“在每个别人的位置上思维”)作为行动准则的人,“在对自己表白的内心中,同时在对待别人的态度中的真诚成为自己最高的准则,这是一个人意识到自己具有一种性格的惟一证明”。而进一步把第三原则(“一以贯之地思维”)作为行动准则的人,“具有性格是人们能够向一个有理性的人所要求的最小值,但同时也是内在价值(人的尊严)的最大值”。康德此时把人的尊严当作早期提出的道德自律的“最小值”,以及后期提出的“人的性格”的“最大值”。就是说,《宗教》中提出的“思想革命”不再是遥不可及的目标,而是人的健全理智的常规。康德说:“做一个有原理的人(具有一种确定的性格),这对于最普通的人类理性来说也必定是可能的,因而在地位上胜过最大的才能。”而马克思的决断是径直把康德的直言命令归结为“人是人的最高本质”,一个“绝对命令:必须推翻使人成为被侮辱、被奴役、被遗弃和被蔑视的东西的一切关系”。