串联质谱技术筛查结合基因突变分析对赣州市PCD分布特点的研究

2023-10-25涂相文陈俊坤骆福裕

涂相文,曾 辛,陈俊坤,骆福裕

1.江西省赣州市妇幼保健院优生遗传实验科,江西赣州 341000;2.江西省妇幼保健院检验科,江西南昌 330000

原发性肉碱缺乏症(PCD)是一种由于SLC22A5基因突变引起肉碱转运体(OCTN2)蛋白功能缺陷的常染色体隐性遗传病。PCD临床表现差异很大,且有猝死的风险,因此,对于PCD患者无论其表现严重程度如何,均建议终生补充肉碱,及时治疗长期预后良好[1]。因此,PCD的早期诊断十分重要。新生儿遗传代谢病筛查是一种有效的疾病预防措施,可用于PCD的早期诊断[2]。PCD新生儿筛查采用串联质谱(MS/MS)技术检测干血斑中游离肉碱(FC)及多种酰基肉碱水平,并通过SLC22A5基因的遗传分析明确诊断[3-4],编码OCTN2的SLC22A5基因位于5q31.1,含10个外显子[5]。由于基因诊断PCD一些致病变体可能逃避检测[6],仍需结合生化指标FC水平。目前,赣南地区PCD发病率及遗传特征尚少有相关报道,PCD的基因与生化表现相关性尚不明确。本研究采用MS/MS技术检测新生儿肉碱水平对PCD进行筛查,MS/MS技术筛查阳性新生儿采用第2代测序及Sanger一代测序等技术对SLC22A5基因突变类型进行分析,收集确诊病例研究赣州市新生儿PCD的发病率,为PCD的临床诊断和治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2018年1月至2021年12月江西省赣州市出生并送检赣州市新生儿疾病筛查中心的新生儿足底干血斑进行MS/MS技术筛查,以MS/MS技术筛查发现的所有PCD确诊病例作为研究对象,接受筛查的235 644例新生儿中,男122 126例(51.83%),女113 518例(48.17%);其中足月儿(≥37周)223 997例(95.06%),早产儿(<37周)11 647例(4.94%)。所有研究对象家长或监护人均知情同意并签署知情同意书。本研究经赣州市妇幼保健院伦理委员会审核通过。

1.2MS/MS技术筛查 采集出生72 h后充分哺乳的新生儿足跟血滴于专用滤纸片,至少3个血斑,每个血斑直径大于8 mm,血滴自然渗透,滤纸正反面血斑一致,血斑无污染、无渗血环。滤纸血片采血后平放在阴凉清洁处自然晾干,避免阳光及紫外线照射,干燥后4~8 ℃冰箱保存待检,在采集后5个工作日内递送,3 d内送至筛查中心进行检测。在试剂盒中提供的V型底的微孔板中,用直径为3.2 mm的打孔仪进行干血斑打孔,每个孔中只放1个血斑,使用移液器向每孔中加入100 μL含氨基酸和肉碱的内标工作液,用黏性封膜封套覆盖微孔板;将微孔板放入振荡孵育器内,(45±5)℃孵育振荡(45±10)min,转速750 r/min;孵育完成后取下微孔板,室温静置,采用移液器吸取75 μL上清液,转移至V型底耐热板中;采用铝箔膜封盖整个微孔板,压划铝箔膜使其紧密包被,减少液体挥发,再进行上样检测;将微孔板平稳放置于2777C自动进样器的载样槽进行检测。

1.3诊断流程及标准 釆用MS/MS技术对新生儿进行疾病筛查检测干血斑FC及酰基肉碱水平,初次筛查新生儿FC小于10 μmol/L或多种肉碱降低则为阳性,阳性同时召回新生儿及其母亲复查,召回复查FC小于10 μmol/L或多种肉碱降低通过基因检测明确诊断[7]。具体诊断流程见图1。

图1 诊断流程

2 结 果

2.1筛查确诊情况 2018年1月至2021年12月共235 644例新生儿接受MS/MS技术筛查,初筛PCD阳性1 567例,复查阳性135例,最终确诊35例(确诊组),携带单基因突变18例(携带组),确诊病例均检测到2个等位基因突变。确诊组FC水平为(5.26±1.99)μmol/L,携带组FC水平为(5.71±2.20)μmol/L,两组FC水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

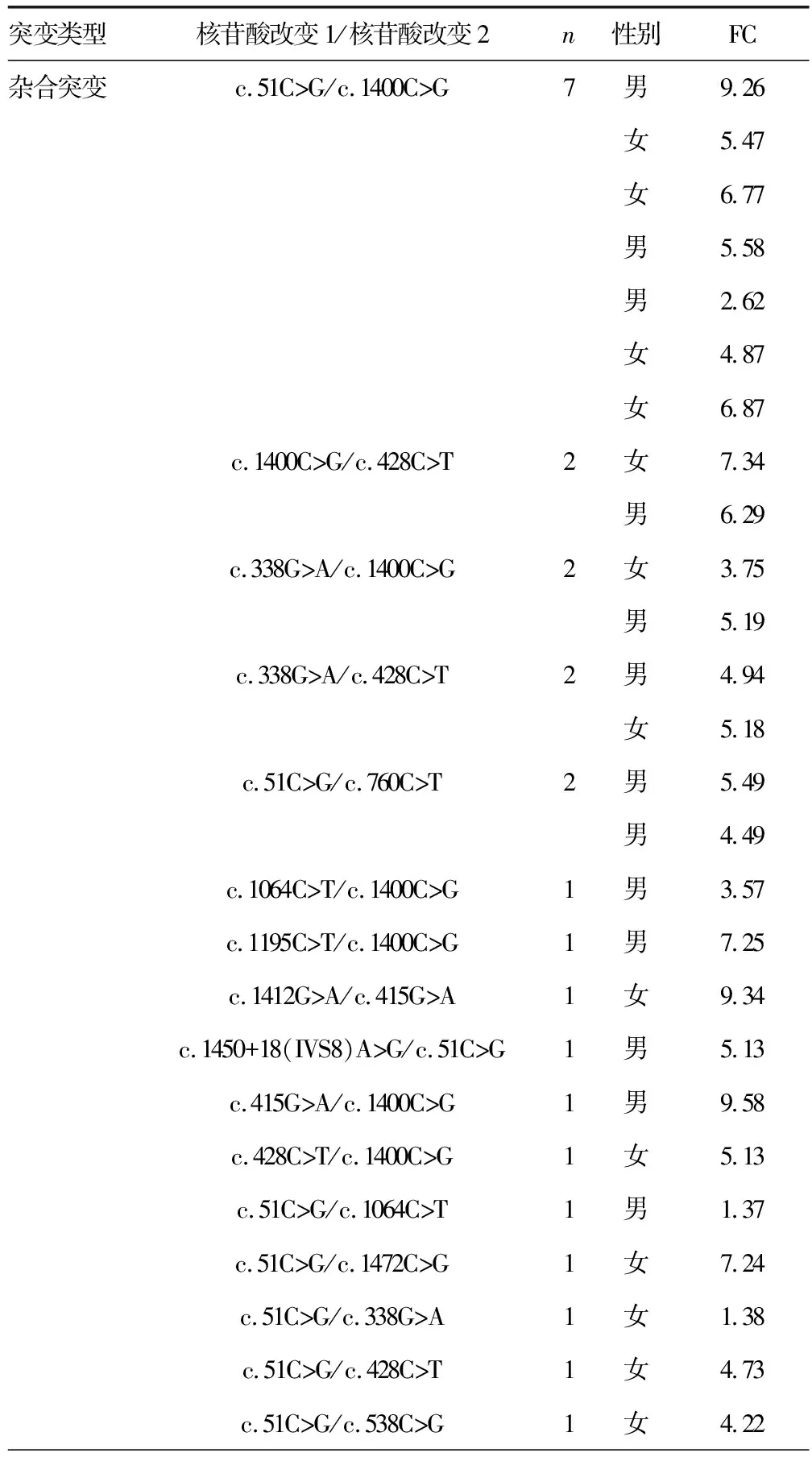

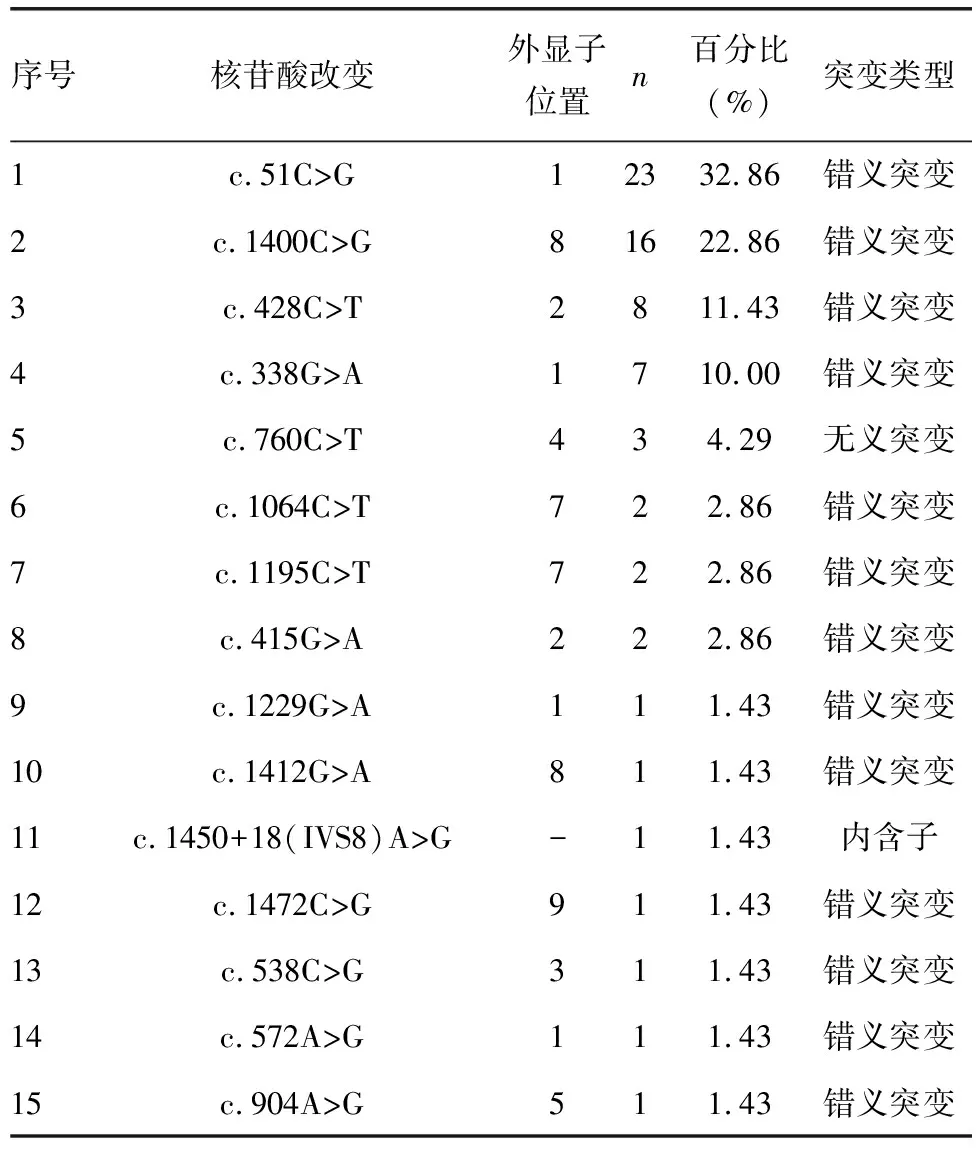

2.2确诊病例 35例PCD患者均经过基因检测,其中男17例,女18例;纯合突变6例,杂合突变29例。共检测到15种SLC22A5变异体,最常见的变异体为c.51C>G(32.86%),其次为c.1400C>G(22.86%)和c.428C>T(11.43%);检测到的变异体大多聚集在外显子1,占45.71%,聚集在外显子2占14.29%,聚集在外显子8占24.29%。确诊病例FC检测结果见表1,基因分布见表2。

表1 确诊PCD病例基因突变结果及FC水平(μmol/L)

表2 PCD患者SLC22A5不同基因突变分布(n=70)

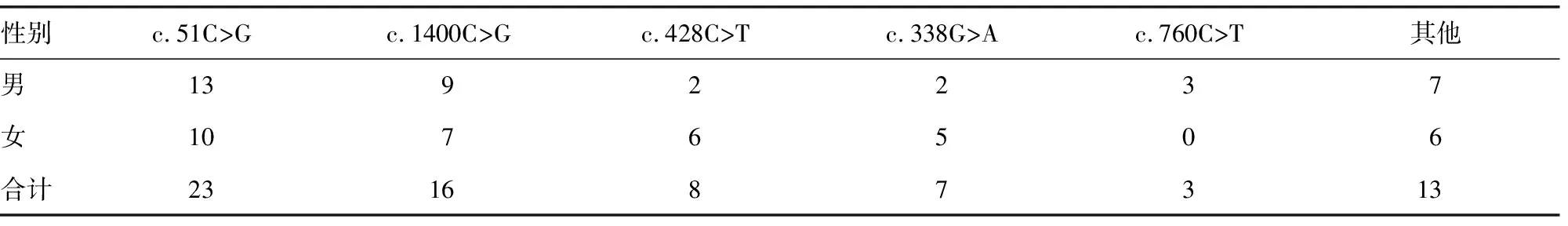

2.3不同性别、不同FC水平SLC22A5基因突变类型分布 不同性别SLC22A5基因突变类型分布情况比较,差异无统计学意义(χ2=6.436,P=0.267),见表3。不同FC水平SLC22A5基因突变类型分布情况比较,差异有统计学意义(χ2=11.050,P=0.042),见表4。

表3 不同性别SLC22A5基因突变类型分布比较(n)

2.4不同突变类型PCD患者FC水平比较 将PCD患者分为无义突变/错义突变组(N/M组,n=3)和错义突变/错义突变组(M/M组,n=32),M/M组FC水平为5.13(3.51,6.87)μmol/L,N/M组FC水平为4.93(4.71,5.21)μmol/L,N/M组和M/M组FC水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);将PCD患者分为纯合突变组(n=6)和杂合突变组(n=29),纯合突变组FC水平为2.86(2.17,3.37)μmol/L,杂合突变组FC水平为5.18(4.55,7.15)μmol/L,纯合突变组和杂合突变组FC水平比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

PCD发病机制是由于SLC22A5基因突变引起OCTN2蛋白功能缺陷[8],尿液中肉碱排出增加,血液、组织、细胞内肉碱缺乏,从而导致脂肪酸β氧化障碍[9]。脂肪酸β氧化障碍引起机体多器官能量代谢失常[10],导致PCD患者从无临床症状到生命早期急性代谢失调、生命后期进行性肥厚性心肌病,甚至因心律失常而死亡[11],因此,PCD是一种潜在的致死性疾病。PCD主要通过MS/MS技术检测干血斑中FC水平来诊断[12],并通过SLC22A5基因的遗传分析或检测成纤维细胞中肉碱转运活性明确诊断[13]。虽然肉碱转运活性的测定是一种可靠的诊断方法,但它需要皮肤活检应用,因而存在局限性。因此,MS/MS技术筛查结合基因检测是PCD诊断的主要手段。本研究通过新生儿MS/MS技术筛查发现了35例PCD患者,推断赣南地区PCD发病率为0.01%。相关文献显示,PCD发病率具有明显地域差异,澳大利亚为1∶120 000、美国通过新生儿筛查PCD的发病率约为1∶85 000[14]、泰国为1∶29 351[15],该病在法罗群岛发病率最高,为1∶297[16]。PCD在我国已报道的各地发病率有所不同,泉州发病率约为1∶11 189[17]、上海约为1∶31 200[18]、浙江省约为1∶30 182[19]、柳州市新生儿PCD发病率为1∶9 332[20]。迄今为止,已报道的SLC22A5致病变异超过150种,其中大部分为错义突变,与本研究结果一致。少数种族特异性变异已经在多个种群中被描述,例如海南彝族c.51C>G和c.760C>T基因突变较为常见[21],C.95G>A是法罗群岛的始祖变体[22],c.136C>T在美国常见[13],c.51C>G和c.760C>T 为泰国常见变异体[15]。本研究最常见的变异体为c.51C>G(〗32.86%),其次为c.1400C>G(22.86%)和c.428C>T(11.43%),然而c.1400C>G在广州市和浙江省的研究中为最常见的变异体[19],福建泉州最常见的变异为c.760C>T[17],广西c.51C>G为最常见的变异类型[20],山东东营c.1400C>G为最常见[23]。由此可见,c.1400C>G及c.51C>G在中国地区出现频率较高,比较国际、国内不同地区人群中的最常见突变位点有所不同。目前,新生儿患者基因型与表现型的相关性不明确,本研究对不同性别、FC水平的基因突变类型进行分析,认为SLC22A5基因突变类型与性别无关,不同FC水平的基因突变类型分布存在差异。本研究分别研究了PCD患者N/M、M/M及纯合、杂合突变2个分组间的差异,结果发现,仅纯合突变组与杂合突变组存在差异,纯合突变组FC水平明显低于杂合突变组,可能是因为PCD纯合突变患者体内的OCTN2转运肉碱能力严重损坏甚至完全丧失,而杂合突变则保留转运蛋白约50%的残余功能[24]。提示在遇到纯合突变PCD患者时需更加注意,因为其血浆FC水平极低,易出现明显临床表现。

本研究主要对新生儿PCD患者FC水平及基因突变类型进行分析,在研究中发现的母源性PCD未纳入研究。本研究缺少对PCD临床症状及治疗资料的统计,样本量存在局限性。因此,作者将继续积累资料,对PCD患者进行随访来完善数据。

综上所述,MS/MS技术是PCD诊断的有效手段,赣南地区PCD发病率较高,最常见的突变位点是c.51C>G。PCD患者FC水平与基因突变类型可能相关,纯合突变患儿FC水平较杂合突变患儿低。