基于仿真实验的匝道场景优化控制研究

2023-10-24严欣康诚潘新福

严欣 康诚 潘新福

摘 要:针对道路交通设计与交通组织方案的前沿数字化研究,搭建高精度交通仿真平台,在建模引擎中重构路网数据,实现不同维度的交通场景孪生实现。借助车流波动理论,分析了车流运行时空特性,描述了入口匝道上的车流排队过程,以交叉口车流总延误最小为目标,建立了城市快速路入口匝道交通控制优化模型,并以城市典型立交为例进行模型验证。研究基于交通冲突分析方法,获取车辆冲突分类和分布等数据信息,进而对各方案交通流运行情况进行评价分析。

关键词:交通仿真 交通控制 匝道场景

1 概述

随着我国城市居民汽车保有量的快速上升,城市快速路所承担的交通流量急剧增加,外部车辆从匝道汇入时,汇入车辆与快速路车辆在合流区互相抢占道路资源,导致合流区交通拥挤、匝道排队溢出及交通事故频发,严重影响了城市快速路以及匝道上游连接道路的通行秩序和通行效率,解决入口匝道交通问题刻不容缓。因此,研究符合我国城市混合交通特性的微观交通仿真模型,结合数字化交通场景开发相应的混合交通微观仿真系统并成为交通方案的强有力的研究和分析工具,进而丰富混合交通流理论,为交通管理等提供强有力的技术支持,具有重要的理论价值和现实意义[1]。

本文选取某城市典型快速路入口匝道场景,对匝道优化控制模型系统的框架进行了设计,并通过交通仿真来模拟快速路并分析所提出的控制策略在应用时可取得的效果,为后续的研究提供基础。

2 实例验证及仿真分析

基于收集典型场景地图数据,整理汇总不同采集渠道的各类数据,建立面向仿真平台的高精地图数据库。使用仿真软件构建道路网络,动态仿真典型场景交通运行状况,复现交通流的时空变化效果,根据仿真结果分析车辆及道路交通运行特征,提出基于开源仿真系统的高精度交通运行仿真平台[2]。平台预留交通需求输入、驾驶特征标定、运行数据输出等参数接口,调试场景中特征点与特征路段的设计方案,仿真分析车流运行的特性,开发交通设计与组织等功能实现方法,形成面向交通设计、交通组织的场景变化仿真再现技术[3]。根据道路属性和环境特性,构建交通流运行仿真平台,实现道路条件(道路宽度、车道数量、交叉口组织等)、车辆组成、信号控制等在交通仿真模型中的模拟,通过加载道路交通流量需求数据实现对相应场景下交通流运行仿真[4]。

目前道路安全评价方法主要分为直接评价法和间接评价法。其中,基于交通事故统计的直接评价方法,因方法简单而应用广泛,但交通事故数据少,周期长。交通冲突技术(TCT)作为一种交通安全的间接评价方法,在城市道路平面交叉口安全评价事故统计中越来越受到人们的重视。在定性模型分析的基础上,提出了交通冲突技术与仿真相结合的方法,并结合交通安全研究的特点,对交通安全评价进行了分析。基于现有的交通仿真软件提取交通参与者在时间和空间上的运动轨迹,利用SSAM提取安全评价指标的冲突数,这是一种极为有效的安全评价方式[5]。以某城市典型立交作为研究对象,根据不同的交叉口隔离方案的安全性能评价,使用微观仿真模型和SSAM比较不同方案的交通安全特性,从而选择最优解。将项目构建的仿真系统下不同交通组织方案运行数据进行对比分析,根据方案各项指标结果进行评价,进而实现某城市典型立交案例中交通设计方案和交通组织方案进行仿真环境中的多维效能计算与综合评价[6]。

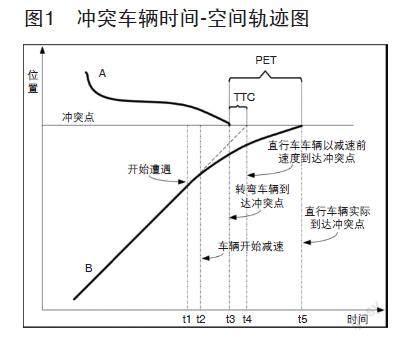

以左转车辆(A)与直行车辆(B)之间的交叉冲突为例,SSAM各项冲突指标的计算方法如图1所示。现基于交通冲突分析技术,以微观交通仿真输出的车辆轨迹数据为分析对象,获得车辆冲突数据以及冲突分类和分布等信息[7]。通过仿真交通冲突得到的仿真冲突数据替代历史事故数据和实际冲突数据,并采用一定的算法对获得的所有仿真冲突指标进行计算和分析,识别出其中有效的仿真冲突指标[8]。

2.1 匝道主线双车道的方案一分析

方案一为现状的交通流运行情况,匝道处为双车道,即两个汇入口,主车道为双车道且允许车辆变道。在匝道和主车道的车辆通行次序方面上,方案一假设主车道的车辆拥有道路的优先通行权。图2为方案一某城市典型立交路段示意图。

基于上图可以看出,与其他路段车辆的延误时间相比,匝道处的车辆平均延误时间较高。对方案一的某城市典型立交进行更加详细的分析,基于SUMO仿真以及SSAM分析的结果,分别得到方案一的流量、速度和密度的时变图。方案一的三个时变图如图3所示。

对上述三个时变图进行分析,可以发现流量在0-200秒内稳定增加,200秒之后流量开始逐渐下降;速度在0-200秒整体呈下降趋势,在225秒时陡降至18.83千米/小时,在225秒之后呈上升趋势;密度在0-200秒内显著增加,在195秒时陡增至353辆/千米,在200秒之后整体呈下降趋势。在获取到方案一的流量、速度以及密度时变图之后,通过SSAM软件绘制并得出在方案一情况下的某城市典型立交路段冲突分布图,如图4所示。

对该路段冲突分布图进行分析,可以看出在原现状的交通流运行情况下,即匝道处为双车道,两个汇入口,主车道处为双车道,与其他路段的车辆冲突相比,匝道处路段的车辆冲突分布较为密集。在微观交通流仿真软件和虚拟场景软件的联合仿真运行下,关于方案一的实际三维场景展示符合预期效果。

2.2 匝道单汇入口的方案二分析

方案二的匝道处为单车道,即单个汇入口,主车道为双车道且允许车辆变道。在匝道和主车道的车辆通行次序方面上,假设主车道的车辆拥有道路的优先通行权。图5为方案二某城市典型立交路段示意图。

对方案二的某城市典型立交进行更加详细的分析,基于微观仿真以及SSAM分析的結果,分别得到方案二的流量、速度和密度的时变图。方案二的三个时变图如图6所示。

对上述三个时变图进行分析,可以发现流量在0-200秒内稳定增加,200秒之后流量开始逐渐下降;速度在0-50秒之间上升很快,在33秒时速度达到58.5千米/小时,随后再33秒之后整体呈下降趋势,在225秒时陡降至14.33千米/小时;密度在0-200秒内整体呈上升趋势,在225秒时为356辆/千米,之后密度就呈下降趋势。在获取到方案二的流量、速度以及密度时变图之后,通过SSAM软件绘制并得出在方案二情况下的某城市典型立交路段冲突分布图,如图7所示。

对该路段冲突分布图进行分析,可以看出在方案二的交通流运行情况下,与其他路段的车辆冲突相比,匝道处路段的车辆冲突分布较为密集。在微观交通流仿真软件和虚拟场景软件的联合仿真运行下,关于方案二的实际三维场景展示符合预期效果。

2.3 主线单车道的方案三分析

方案三的匝道处为双车道,即双汇入口,主车道为单车道。在匝道和主车道的车辆通行次序方面上,假设主车道的车辆拥有道路的优先通行权。图8为方案三某城市典型立交路段示意图。

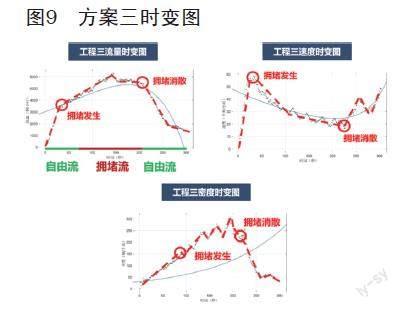

对方案三的某城市典型立交进行更加详细的分析,基于微观仿真以及SSAM分析的结果,分别得到方案三的流量、速度和密度的时变图。方案三的三个时变图如图9所示。

对上述三个时变图进行分析,可以发现流量在0-200秒内稳定增加,200秒之后流量开始逐渐下降;速度在0-200秒整体呈下降趋势,在226秒时陡降至16.74千米/小时,在226秒之后整体呈上升趋势;密度在0-200秒内显著增加,在225秒时密度为256辆/千米,在225秒之后呈下降趋势。在获取到方案三的流量、速度以及密度时变图之后,通过SSAM软件绘制并得出在方案三情况下的某城市典型立交路段冲突分布图,如图10所示。

对该路段冲突分布图进行分析,可以看出在方案三的交通流运行情况下,与其他路段的车辆冲突相比,匝道处路段的车辆冲突分布依旧较为密集。在微观交通流仿真软件和虚拟场景软件的联合仿真运行下,关于方案三的实际三维场景展示符合预期效果。

3 仿真结果分析

在对某城市典型立交三个不同的方案进行仿真后,对某城市典型立交的冲突仿真进行分析,基于交叉口冲突、换道冲突以及追尾冲突,选取300秒的仿真时间,主要选用TTC,PET,MaxS,DeltaS,DR进行交通安全风险的评价,得到三个方案总的评价表。表1为三个方案在SSAM各个评价指标下的运行结果。

根据以上分析结果,方案一为先原状的交通流运行情况;方案二为限制匝道的交通流运行情况,即将匝道的两个汇入口限制为一个汇入口;方案三为限制车道的交通流运行情况,即将两车道限制为单车道。相对于方案一,方案二的交通冲突减少52.5%,交通冲突时间TTC增加了5.9%,车辆平均延误增加20.5%。同样,相对于方案一,方案三的交通沖突减少68.1%,交通冲突时间TTC增加了17.6%,车辆平均延误增加19.8%。由此可见,在三个方案之中,方案三较优。

4 结束语

本文基于车流波动理论对入口匝道车流运行时空特性进行了分析,以交叉口车流平均延误最小为目标,建立了城市快速路入口匝道交叉口交通控制优化模型,分析了不同匝道控制方案条件下的交通冲突指标。基于此可对交通仿真软件开发,利用开源地图等道路数据配置,形成高还原度的道路模型,利用坐标转换的方式,在建模引擎中重构路网数据,实现不同维度的交通场景孪生实现。目前可实现区域道路交通设计三维重构,区域内部交通组织、交通评价、交通管理等工作内容,将交通组织优化设计、交通仿真结果数据与虚拟现实驾驶评价结果结合,提供多维的决策支持。

参考文献:

[1]邝先验.城市混合交通流微观仿真建模研究[D].华南理工大学,2014.

[2]郭弘倩.车路协同环境下交互式视景仿真技术研究[D].北京交通大学,2016.

[3]刘兰,孙剑,李克平.城市快速路入口匝道速度控制研究[J].交通信息与安全,2011,29(03):15-19.

[4]钟连德,荣健等.城市快速路与高速公路交通流特性的对比分析[J].公路交通科技,2005,22(1):48-51.

[5]薛行健,宋睿,晏克非.城市快速路匝道合流区与基本路段交通流特征对比[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2010,35(5):602-606.

[6]马国旗.城市道路交通流特征参数研究[D].北京:北京工业大学,2004.

[7]冯星宇.快速路交织区通行能力分析方法研究[D].北京:北京工业大学,2015.

[8]郑进炫.基于多层统计模型的城市快速路分流区通行能力影响因素分析[J].交通与运输,2018,24(7):72-77.