三箭齐发,推动农业科技传播破壁出圈

2023-10-23孙眉

□ 孙眉

国之大者,粮安天下。近两年,受疫情灾情叠加的影响,粮食安全、粮食危机一直是一个热门话题。中国14亿人每天一张嘴就要消耗70万吨粮食、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。要满足如此庞大的消费需求,相信大家对“手中有粮,心中不慌”这句话有了更深更真切的体会。在这种情况下,实现农业持续稳产增产、确保国家粮食安全,必须也只能主要依靠加快农业科技创新,用不断提高的土地产出率、资源利用率和现代化设施装备,支撑农业持续稳产增产和提质增效,提升粮食和重要农产品供给保障水平。

“科技兴农”是我国长期以来的指导思想,农业科技新闻报道不但是“三农”新闻报道的重要内容,也是广大农民朋友获取先进农业科技知识与技术的关键渠道。近年来,《农民日报》从农民实际生产对技术信息的需求出发,细化农业科技新闻分类,以农民需求为导向,让小专栏成为大窗口,不断开掘农业科技报道的深度广度,推动农业科技传播破壁出圈。

一、人民至上,注重农民视角,既要“身入”也要“心到”

今年三夏时节,河南、陕西等地麦区出现连续性强降水,小麦遭遇“烂场雨”天气,部分发芽霉变,引发关注。面对今年麦收的严峻形势,记者第一时间赶赴麦收一线,围绕“割、晒、收、保”抗灾夺丰收大会战,采写了《“抢”字当头 夏粮归仓》《科技赋能 稳粮增产》《农机“大会战” 收得仔细种得精准》等系列稿件,有人物、有故事、有冲突,有问题导向,字里行间阐述了农业科技保障国家粮食安全的重要意义。

■ 转基因技术安全性是社会公众关心的话题,《农民日报》头版针对相关问题推出“走近转基因”科普专栏,为大家答疑解惑,揭开转基因的“神秘”面纱

“三农”报道与农时季节关系密切,农业生产四季歌年年大致相似,有迹可循。最初接到这个任务时,以为只是一次常规报道。第一次双脚踏上农民受灾的土地上才深知,这样的节点、这样的定位,意味着接下来绝不是一篇普通的“走基层”稿件,不是简单做些行进式的技术指导或者比较式的数据分析、文笔生动点就行,更不能是单纯成绩单式的报告。为什么?土地是农民的命根子,种在地里的种子长不好,这一年农民日子都难过;2022年中央一号文件明确要求,要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键时刻,此番深度报道“记者调查”的质量要求,可想而知。

“尽管科技有了很大进步,但我们还是在靠天吃饭,人在大自然面前是很无力的。”“昨天半夜又在下雨,一想到地里的麦子就睡不着。”“去年正常收成情况下,家里的麦子能够卖到一斤1.5元。目前,芽麦的出售价格为0.5元一斤,稍好些的小麦能卖到0.7—0.8元。我现在最大的心愿就是能够卖到合适的价格,夏粮少赔点,秋粮再来补。”……采访中有这样的文字。“在场感”是报道的一个小特色,也许从字里行间,读者能感受到农民朋友的急盼和需求,花了时间,下了功夫,量变引起质变,收获往往不期而至。真诚是永远的“必杀技”,基层采访要迈进农民的门槛,更要走进农民的心坎。只有把农民放在心上,投入真情实感,农民才会敞开心扉说心里话。

新闻是要讲“问题”的,带着问题的报道更真实。都说科技有用、科技好,面对农民的疑难问题,科技如何解答,做什么、怎么做,这是一组“问题式报道”,目的是把农民当前的困难和需求拎出来,快速解决问题,让农民劳有所得,实现粮食丰收。比如,促弱转壮环节,要增温保墒促早发,小麦覆盖地膜可保墒节水,提高地温;避免盲目施肥浇水后的倒伏风险,要严格按照各省市田管技术挂图、技术明白纸、技术台历,开展精细管理;天灾发生后,各地在抢收小麦时,一定要优先抢收种子田,所有收获机械、烘干设备、晾晒场所都要优先保种子,确保下季小麦生产所用种子数量充足、质量安全。所以,新闻报道要让“以小见大”既有细节力又有说服力,要让“普遍共通”既有指导性又有可借鉴性。

“为国者,以民为基。”党的二十大报告对新时代、新征程“三农”工作进行了集中部署,为我们做好“三农”工作指明了前进方向,确立了行动指南。全面推进乡村振兴,农民是主体,作为一名“三农”记者,我们的主阵地在农村、在基层,我们要守土有责、守土负责、守土尽责,在最基层的河流中摸到“活鱼”。新闻是“走”出来的,什么都替代不了记者走进新闻现场,报道的责任感源自真实生活的现场震撼力。

■ 上图 在湖北省仙桃市彭场镇湖北新鑫无纺布有限公司的车间内,笔者(右一)正在向工人了解防护衣的制作生产情况和务工收入

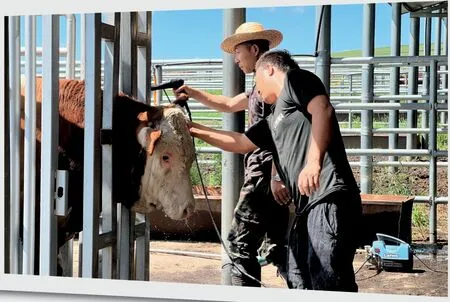

■ 下图 今年7月,第四届“全国种公牛拍卖会”在内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区举行,来自全国15家种公牛站和核心育种场的75头种公牛参加此次拍卖,拍卖总金额达到1889万元。图为工作人员正在清洗即将参加拍卖的种公牛

二、顺应时代,聚焦农民需求,既要有新意也要有深意

2022年是国家稳粮扩豆第一年,如何拎稳“油瓶子”是当年的一道“必答题”,“答案”要从田间地头寻找,要从农民的需求来看。一直以来大豆和玉米就存在相互争地的矛盾。玉米主产区也是大豆主产区,两者种植区域和季节基本一致,种玉米就会减大豆、种大豆就会减玉米,如同跷跷板一般此消彼长。大豆玉米带状复合种植大面积推广的第一年,如何做到鱼与熊掌兼得,如何确保稳产又增收,如何掌握技术要点,如何破解生产难点。这是农民最关注的问题。

紧盯农民所想,紧扣农民所需,农业科技报道的“新意”便由此产生。这个“新”,不仅是新技术、新模式、新探索,还体现在与农民的并肩前行。春种一粒粟,秋收万颗子。播种期,针对两种作物不同科、不同属,播种深度、顶土能力差异大的问题,要做品种选育、播种新技术的报道;田管期,针对大豆、玉米田间除草容易“误伤”彼此的难题,要做地膜覆盖、除草新模式的宣传;收获期,针对两种作物株高不同、行宽各异,机收难“联合”的问题,要做农机具收割技巧、“老把式”实践新探索的报道。大豆、玉米相互“磨合”、互相“成就”的一年,也是科技引导油料产能和自给率稳步提升的一年。都说好报道是“文章本天成,妙手偶得之”,事实上,“妙手偶得”的背后,往往需要记者一次次走进新闻现场,一次次走近新闻人物,一次次融入新闻本身。

新闻报道就像是去深山挖矿,“新意”可以让你挖到“金子”,而“深意”决定了挖到“金子”的成色和质量。这个“深意”是作为记者对国家大政方针的吃准悟透、对国家战略部署的精准传达。要把“天安门的视野”和“田埂上的感觉”结合起来,要对现象和事实“梳辫子”,在比较中找变化,在变化中找“新闻”。

2020年7月,习近平总书记在吉林考察时对黑土地保护提出新要求,一定要采取有效措施,保护好黑土地这一“耕地中的大熊猫”。学深方可胸有成竹。《一场黑土地的“增肥”之战》《黑土地让“中国饭碗”盛满“中国粮”》《只为家乡那一捧黑土》等文章,以贯彻落实总书记对黑土地保护的要求为出发点,从秸秆综合利用、黑土“用养并重”、种苗装上“中国芯”、“黑土粮仓”科技会战、“梨树模式”“龙江模式”实践探索等多角度描绘了我国守住18亿亩耕地红线,耕地数量、质量、生态建设全面加强的新面貌。

“大故事”写得壮阔,读起来酣畅淋漓;“小故事”写得细腻,读来温情满怀。报道刊发后,记者收到多位读者打来电话,有的描述了自家黑土地有机质的变化,有的反馈了在政策补贴上的需求。我认为这是一次记者与读者之间很好的互动,让双方都有获得感,也让我坚信记者“记着”的意义。

三、观照中外,创新表达,既要提升也要提振

在全球经济一体化的今天,我国农业科技创新迎来了历史性发展机遇,主流媒体农业科技新闻报道的重要性愈加凸显。表达方式如何创新?在提升上又如何提振?还要“配得”上农民朋友对《农民日报》的信赖,这是一种“磨刀般”的锤炼。

新闻不是一场自说自话的表演,新闻的源头在实践,新闻的主角是人民。长期以来,提起科技报道,很多读者认为是冷冰冰、遥不可及的,只有涉及相关领域才会看、只有专业人士才能看得懂。农业科技报道想让农民暗自点头或由衷感慨,就要在通俗性和实用性上提升,科研端做到深入浅出,农民端做到浅入深出。如,种子新品种分子鉴定技术——植物MNP(多核苷酸多态性)标记法,可以同时检测水稻样品中的1033个标记,将标记检测的准确率提高到99.98%以上。熟悉掌握相关专业知识后“翻译”成农民生活化的语言就是,通过MNP标记法可以当天给一颗水稻种子发放属于自己的DNA“身份证”,仅需扫描身份信息,即可准确地鉴定种子的知识产权归属。

所谓浅入深出,就是要把农民生产、生活中遇到的难题、面临的困惑用专业的角度、权威的分析、理性的思考进行解答。如,转基因抗虫作物虫子吃了会死,对人会不会有影响?面对社会公众关心的转基因技术安全性话题,《农民日报》头版开设转基因科普专栏“走近转基因”,解开转基因的“神秘面纱”。基因编辑、转基因安全评价、有序推进生物育种产业化等知识点的有效补充,让农民在获取信息上更全面、更多元。

新闻有温度,文字有力量。习近平总书记出席中国文联十一大、中国作协十大开幕式上发表重要讲话强调:“以文化人,更能凝结心灵。”以文化人,是农业科技报道“提振”的关键。科技赋能农业高质量发展是时代主题,也是新时代高素质农民走向国际舞台的底气担当。2022年全国农业科技创新工作会期间,《农民日报》开设“农业科技这十年”专栏,系统梳理了党的十八大以来农业科技在科研攻关、体系建设、人才培育、制度机制创新等方面取得的辉煌成就。《非同寻常的七个百分点》从生物育种取得实质性突破,谈“中国饭碗”端得更稳;从“汗水农业”向“智慧农业”的转变,谈绿色兴农唱响主旋律;从“吃得饱”到“吃得好”,谈百姓餐桌更安全、更营养;《上可高耸入云 下能根植大地》介绍了我国基本构建起梯次合理的农业科技人才队伍(即农业战略科学家、农业科技领军人才、青年农业科技人才、农业领域卓越工程师),从“卡脖子”技术攻关到先进科技转化落地,在农业农村发展的不同领域、不同环节发挥作用,相互补充,连线结网,构成了一张覆盖农业农村的科技人才大网;综述《这十年,农业科技创新力量磅礴》和评论员文章《迈向农业科技高水平自立自强》写出了十年农业科技创新在推动我国农业科技水平整体进入世界前列、在引领现代农业高质量发展方面贡献的磅礴力量,写出了科技创新与体制机制创新“双轮驱动”、形成创新发展强大合力的巨大成果和光明未来。笔者认为,专栏是对习近平总书记关于新时期新闻舆论工作者的48字方针的具体落实,尤其在互联网的舆论场中,做到了鼓舞人心、激浊扬清,为顺利实施“十四五”规划创造了良好的舆论环境。