主流媒体短视频的典型人物形象建构与传播策略创新

2023-10-23肖荣春常誉维

□ 肖荣春 常誉维

一、研究背景

近年来,短视频发展迅猛,以其时长短、接地气、传播快、互动强等特点迅速在移动互联网领域占据一席之地。人民日报、新华社等中央级新闻媒体和地方主流媒体纷纷布局短视频内容生产。典型人物的建构与传播是主流媒体短视频报道的重要主题之一。在凝聚社会共识、以德化人、引领示范价值等诸多方面,典型人物发挥着重要作用。短视频具有生动、形象和易感等传播特点,充分利用短视频的传播优势,探究主流媒体塑造典型人物、传播典型人物事迹、弘扬典型人物精神和典型人物文化的有效路径,引导社会公众树立社会主义核心价值观是一个具有重要意义的研究课题。

近十年来,业界、学界围绕短视频进行了广泛而深入的探讨。但是,专门探讨短视频如何塑造、传播典型人物形象的研究并不多。短视频的典型人物报道实践正在迅速发展,相关理论研究亟待跟上。本文期待通过实证考察主流媒体对甘宇英雄事迹的短视频报道,分析其塑造的典型人物形象与传播策略,进一步探讨在短视频时代如何讲好典型人物故事。

二、研究设计

(一)事件回顾

时势造英雄,在重大突发性事件中,总能涌现出许多典型人物。2022年9月5日,四川泸定发生6.8级地震,甘宇和同事罗永为保护村民拉闸泄洪、冒着危险返回厂房拉下电闸,把震后的损失降到最低。往外逃生途中二人失散,甘宇在经历17天毫无准备的野外生存后被成功获救。多家主流媒体就该事件推出大量短视频报道,引发网友热议。

(二)研究问题与研究对象

本文运用内容分析法,主要探讨两个问题:主流媒体通过短视频塑造了什么样的典型人物形象?运用何种策略来讲好典型人物故事?

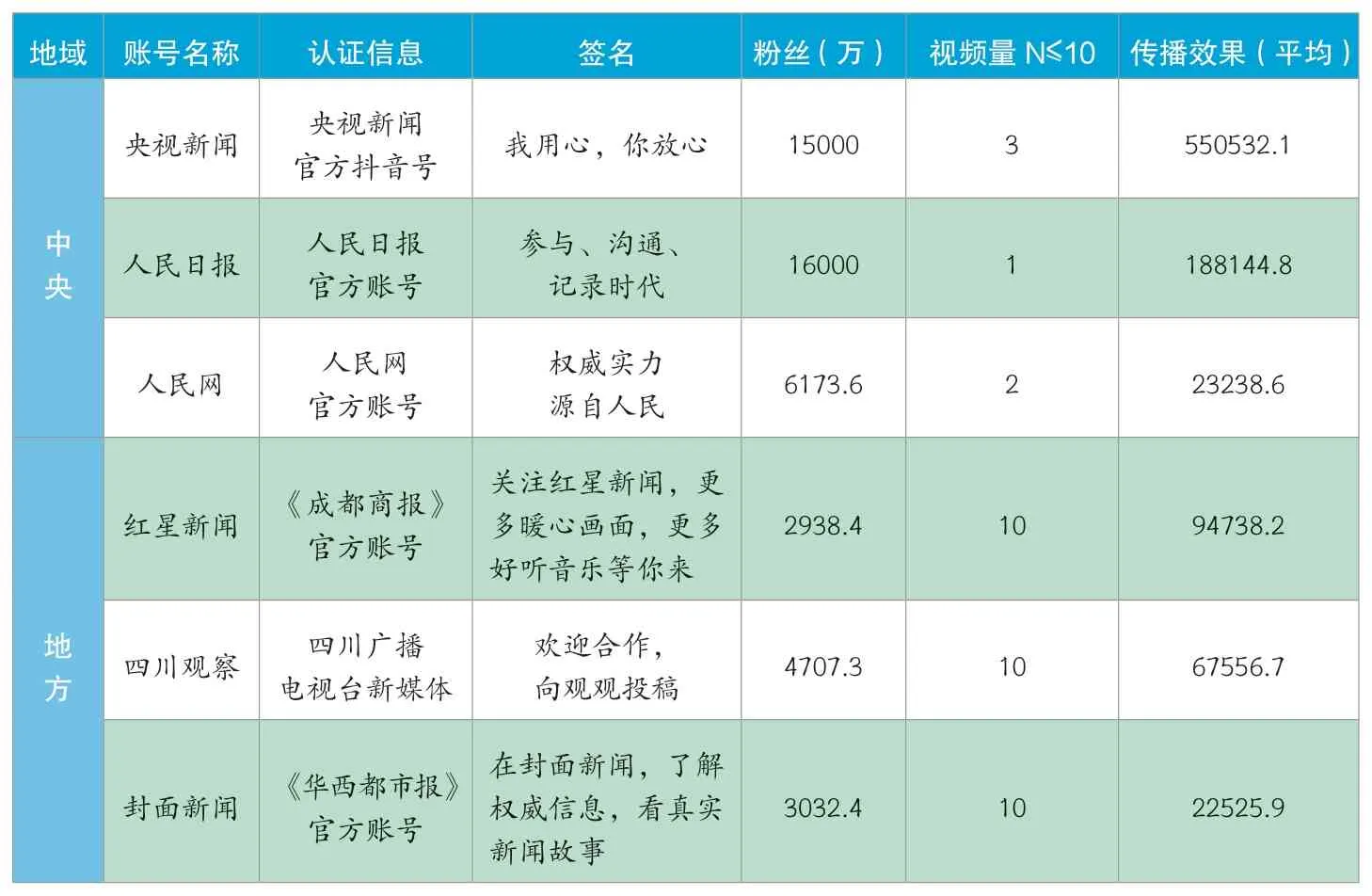

围绕上述问题,本研究基于国内主流短视频社交平台抖音,以“甘宇”为关键词展开视频搜索,选取时间段为2022年9月至10月,共得到2772条短视频。由于本文探究的是主流媒体的相关报道,故在原基础上,以主流媒体作为限制条件,剔除非原创性内容做进一步筛选。分享数、评论数、获赞数作为用户认同行为的表现在一定程度上能反映短视频的传播效果。参考短视频平台的算法公式与学者杨达森等人的研究[1],结合相关专家意见,创建计算公式做进一步筛选:传播效果Ce=0.25Cl+0.35Cc+0.4Cs[2]。若该媒体上传多条短视频,则传播效果Ce’=(Ce1+Ce2+……Cen)/n。其中,Cl表示获赞数,Cc表示评论数,Cs表示分享数,n为该媒体报道甘宇英雄事迹的短视频数量。考虑到部分媒体报道甘宇英雄事迹的短视频数量超过10条而传播效果差异较大的情况,则选择该媒体传播效果最佳的10条短视频数据进行计算,n≤10。获赞数是用户接触短视频、表达认可最为直接的反映,而时间成本较低,令其权重为0.25;评论是用户参与的重要体现,解读文本可以分析用户的认知、情感、态度等内容,故对该行为赋予0.35的权重;分享的步骤较点赞、评论繁杂,该行为需消耗一定的时间扩大传播,对其设置0.4的权重。

按照上述公式,筛选出传播效果相对更好的中央级新闻媒体和地方主流媒体各三家,共计36篇短视频报道作为研究样本,具体信息如表1、表2。中央级主流媒体在抖音平台上的粉丝数量庞大,覆盖各个年龄圈层;地方主流媒体同属于四川省,距离事发现场近,以地缘性优势吸引众多网友关注。六家主流媒体报道“甘宇英雄事迹”具有更强的公信力和影响力,其短视频能以主流的方式去塑造典型人物形象,更具有参考价值。

表1 样本数据来源

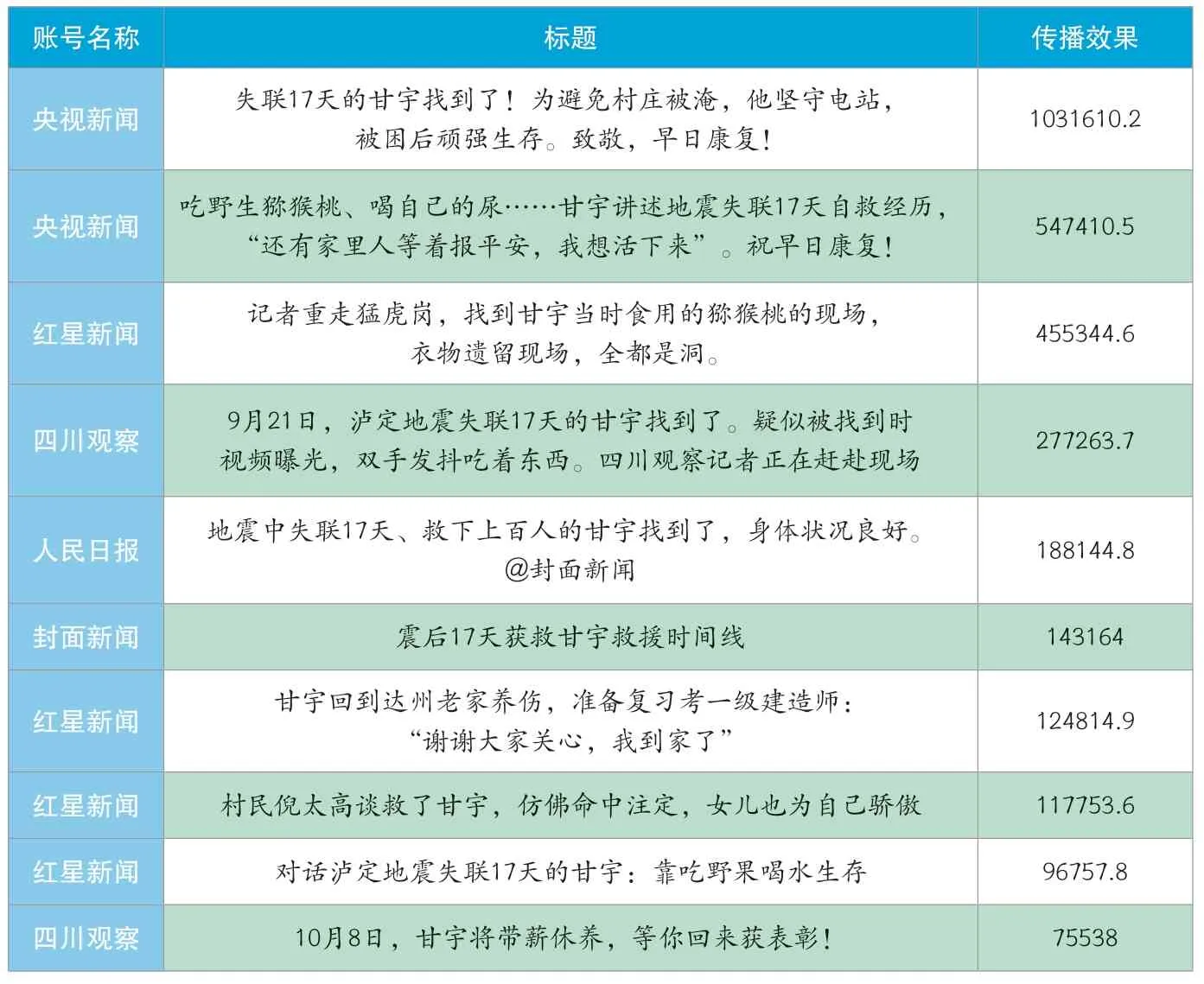

表2 单个短视频传播效果前十排行榜

(三)类目建构及编码

借鉴陆窈等学者的编码表设计[3],并根据本次研究的实际情况,从视频内容、视频形式、视频标题三个维度对六家主流媒体发布的甘宇英雄事迹短视频进行分类与编码,形成编码类目表(表3)。将36篇短视频报道数据导入DiVoMiner文本大数据挖掘及分析平台,根据科恩系数测得两位编码员的信度为0.8,一致性较高,可进行下一步分析。

表3 编码类目表

三、研究发现

(一)视频内容分析

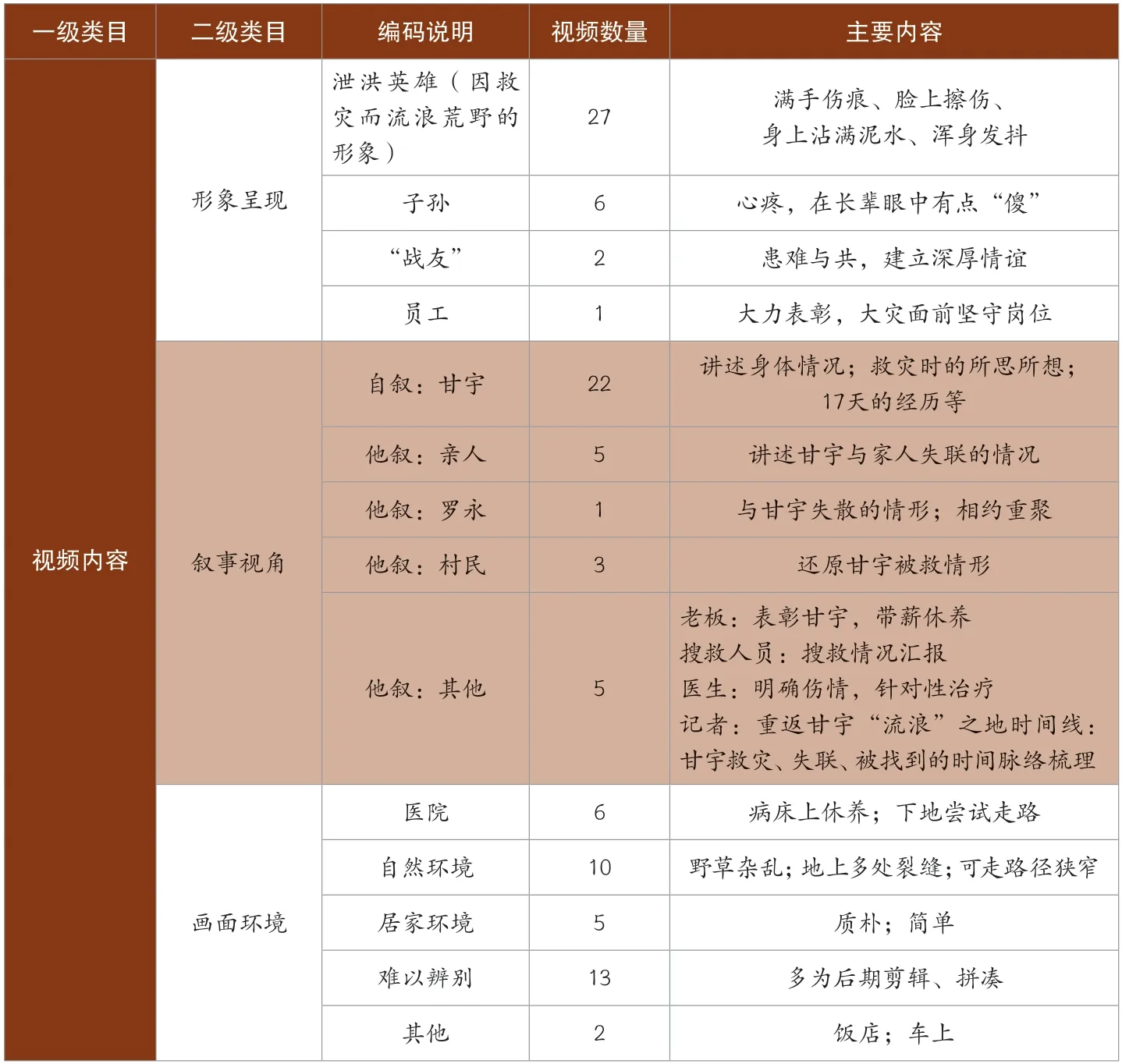

视频内容类目编码结果如表4所示。

表4 视频内容编码结果

1.形象呈现分析

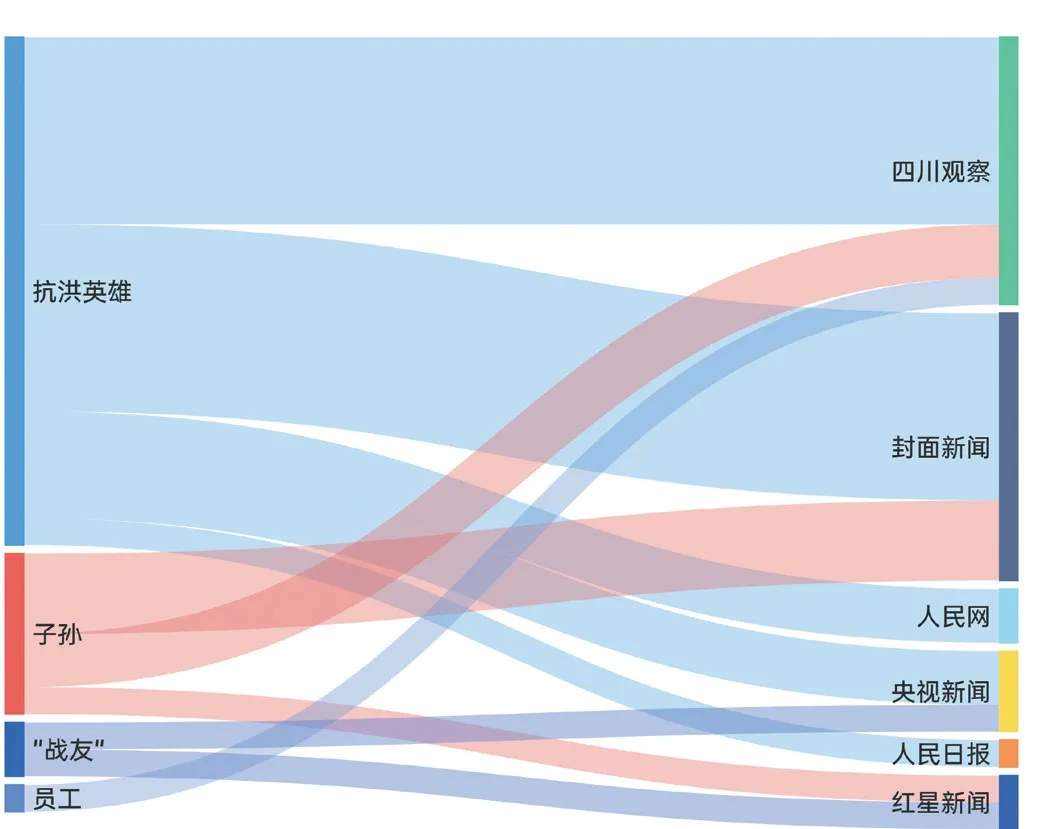

六家主流媒体主要刻画了甘宇的四重身份(见图1)。其中,甘宇因救灾而“流浪”荒野的英雄形象被报道的篇幅最多,共计27条短视频,占据总数的3/4。央视新闻、人民网及人民日报的短视频报道均在凸显甘宇危难之际逆行泄洪的英雄品质,发挥主流媒体正面宣传鼓舞人、激励人的作用,并取得显著的传播效果。三家地方媒体凭借区位优势,采访更加便捷,在用大量笔墨刻画英雄形象的同时,也不忘多角度展现甘宇平凡的一面,如长辈心疼的子孙、互帮互助的同事、负责任的员工等,使得人物形象更为饱满,有血有肉,能在一定程度上拉近观众与典型人物的距离,在观看的过程中激发共鸣。

图1 主流媒体构建的多元典型人物形象

2.叙事视角分析

甘宇作为当事人,对拉闸泄洪时的紧急情况掌握一手资料,对“流浪”17天的经历有着切身体会,此类极具新闻价值的信息通过亲身表述更显真实性与可靠性,被各路媒体采访、报道的短视频数量最多。中央级媒体的英雄事迹报道均来自甘宇本人的叙述。而地方主流媒体除采访甘宇外,选择多位与事件相关的主体进行报道,力图通过“他叙”在较短时间内还原事件原貌,尽快告知公众进展,进一步增强报道的可信度。多重视角的叙述也能在观众心中构建立体、多面的典型人物形象。

3.画面环境分析

短视频的镜头语言直观,无需繁杂的文字描述,观众便可通过移步换景了解采访者所处的环境并产生一定联想。除了后期剪辑的短视频难以明说画面环境外,23篇短视频报道拍摄于大自然、医院及居家环境。自然环境主要指甘宇野外生存的环境。镜头清晰地记录了泸定震后杂草丛生、裂缝遍地的恶劣环境,通过直观画面呈现英雄“流浪”荒野的艰辛,引发观众对甘宇荒野求生17天的想象,引起强烈的情感共鸣。居家采访的短视频有6篇,虽然采访环境并非画面的中心内容,但寥寥几个镜头也向观众展现了一个质朴、简单的家庭,加深平凡而又伟大的典型人物形象。

(二)视频形式分析

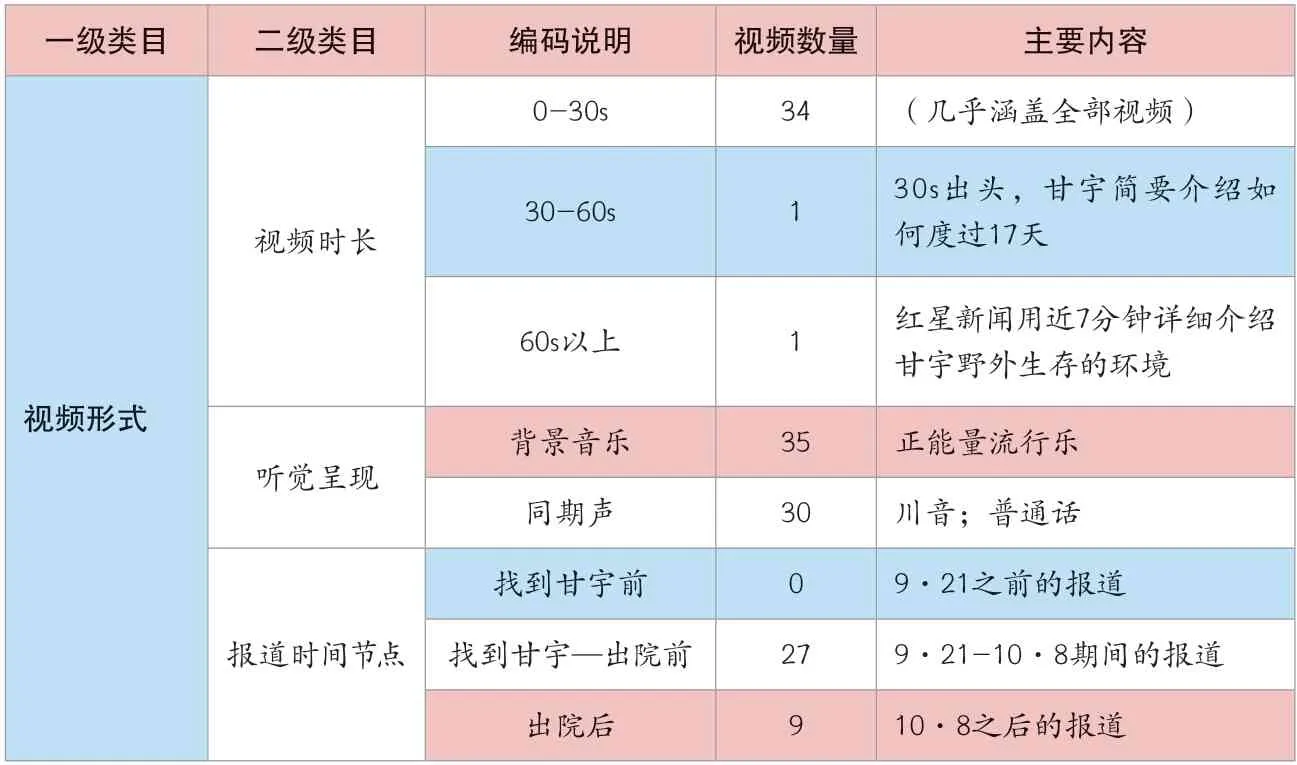

视频形式类目编码结果如表5所示。

表5 视频形式编码结果

1.视频时长分析

主流媒体报道甘宇英雄事迹的短视频整体篇幅不长,绝大多数的视频时长控制在30秒以内。可见,主流媒体依然主张用最精简、凝练的输出让观众在短时间内迅速了解典型人物事迹,契合碎片化时代的用户需求,带来的冲击更为显著。30秒以上的短视频仅有两篇,均围绕甘宇失联17天的经历展开报道,也取得较为可观的传播效果。由此可以推论,视频时长对传播效果的影响并不明显,适当的延长时间同样能将典型人物故事讲好,关键在于视频时长能否承载内容的厚度。

2.听觉呈现分析

适配的音乐能够提升短视频的传播效果。短视频报道普遍以正能量的流行音乐作为背景。这些脍炙人口的音乐能一定程度上延长用户浏览典型人物短视频的时间,同时渲染积极、正面的情绪,让观众的情感、心理与典型人物凝聚在一起,达到情感的升华。研究样本中有5/6的短视频记录、保存了采访现场的同期声,有利于增强报道的真实性,也更容易让观众产生代入感。

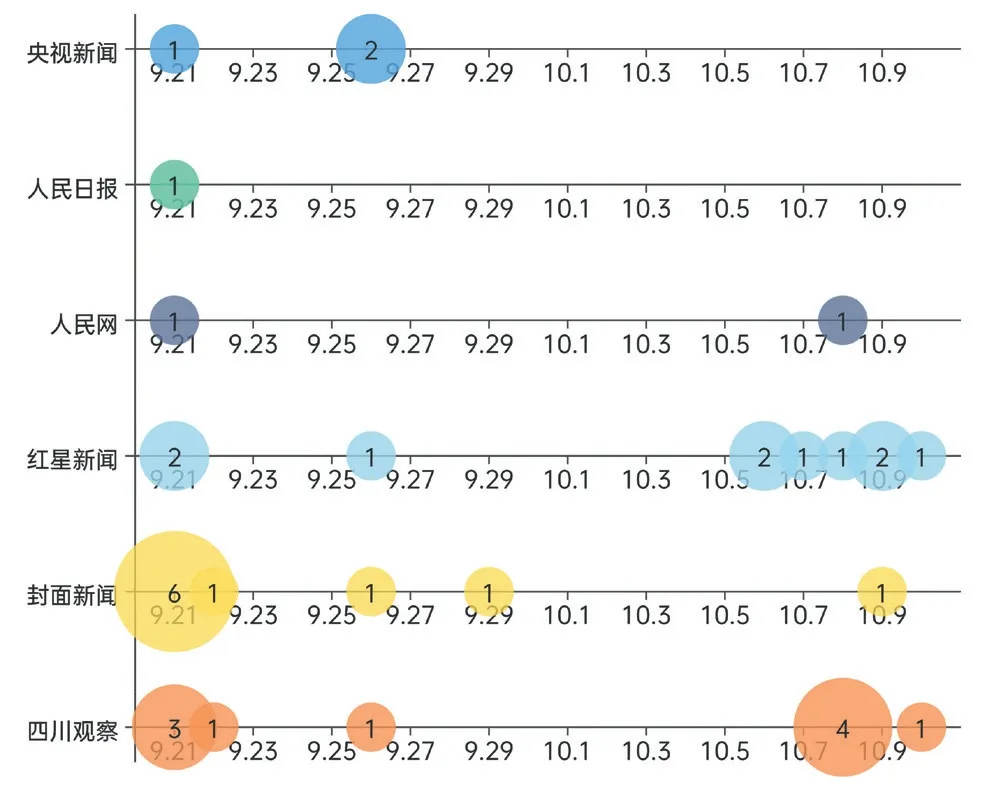

3.报道时间点分析(见图2)

图2 短视频报道时间分布

选取的六家主流媒体均在9月21日即发现甘宇后进行大量报道,作为最具冲击力的新闻点赚足眼球,并在当天达到报道的高峰值。央视新闻《失联17天的甘宇找到了!为避免村庄被淹,他坚守电站,被困后顽强生存。致敬,早日康复!》以1031610.2高居传播效果榜首。但值得注意的是,上述六家媒体在找到甘宇前未做相关报道。为进一步了解其他媒体是否对甘宇“失踪”事件予以报道,本研究在抖音数据分析平台上选取发布时间为9月5日至20日,输入“甘宇”关键词进行全平台搜索,并以“热门短视频点赞量需破万”这一参照标准作为筛选条件,得到5篇媒体类的短视频报道。通过反复观看视频发现,其中仅有2篇短视频涉及甘宇失踪的信息,其余均讲述罗永被救的过程。可见,具有广泛影响力的主流媒体未能在第一时间报道甘宇“失踪”的情况,没有及时有效地引起用户关注,在该方面尚存不足。

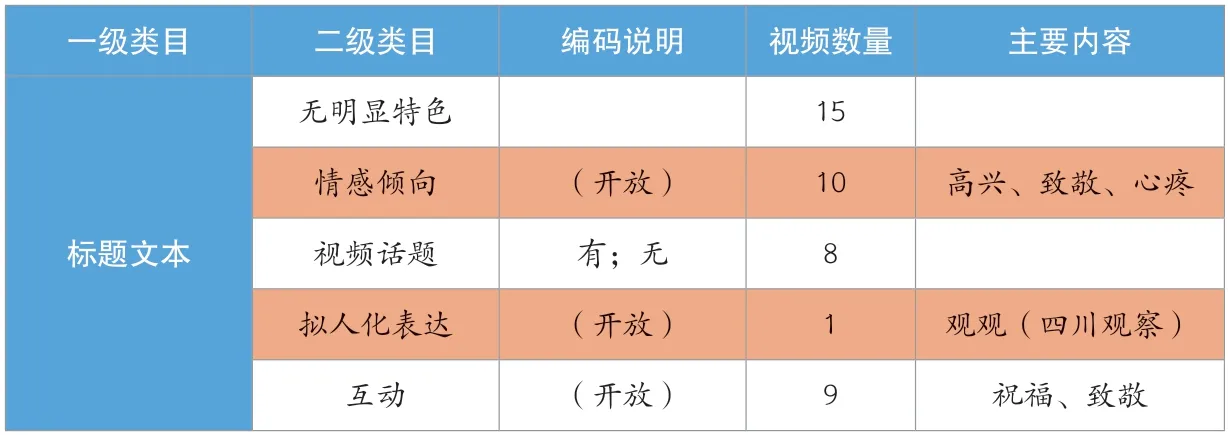

(三)视频标题分析(见表6)

表6 标题文本编码结果

标题能让观众迅速了解报道的主要内容,但纯文字的吸引力难以与视觉画面的冲击相比。为增强观众对视频的兴趣,主流媒体在讲述典型人物故事时运用多样化的标题形式。其中,有10篇短视频报道的标题文本流露明显的情感倾向,如《失联17天的泄洪英雄甘宇,找到了!真的太好了》,字里行间表达出终于找到英雄的激动之情,富有感染力,能激起观众情感上的认同。在报道典型人物的短视频中,互动类的标题形式较为统一,表达对典型人物的致敬与祝福居多。8篇短视频报道附有话题,能在关联度较高的短视频之间建立联系,方便观众浏览同类视频,也有助于增强视频的曝光度,进一步扩大传播效果。此外,有少量标题采用拟人化表达,在凸显账号特色的同时更具亲切感和趣味性。

(四)用户情感分析

评论是观众参与短视频互动、表达看法的方式之一,通过评论分析用户情感可以体现主流媒体报道的典型人物事迹对观众产生何种影响。本研究对每个短视频下方获赞数最多的10条评论进行爬取,累计得到360条评论文本,对其进行词频分析得到词云图(图3)。由图可知,观众对甘宇最多的评价为“英雄”,六家主流媒体通过短视频刻画的英雄形象深入人心。“感谢”“致敬”“感动”“大难不死,必有后福”等词汇出现频率较高,表达观众对英雄的敬意与祝福。“老乡”“四川人”等评论在一定程度上建构身份认同,反映观众因与英雄具有某种共性而感到欣喜与自豪。此外,评论中还涉及“记住”“别忘了”“别忘记”等词汇,可见主流媒体发挥着塑造集体记忆的作用。

四、结论:短视频时代主流媒体构建的多元化典型人物形象

综上,主流媒体在进行典型人物事迹的报道时,试图通过短视频建构立体多面的典型人物形象,主要有以下四种。

(一)救援者:人民至上的泄洪英雄

不论中央级媒体还是地方媒体,在报道中均着重塑造一位在危难关头挺身而出、以百姓为先的泄洪英雄形象,借助不同的叙事视角与镜头语言得以彰显。如通过奶奶谈及甘宇“逃生都来不及还去救别人”一语,烘托出英雄勇敢无畏、舍己救人的优秀品质。部分短视频将“泄洪英雄”形象直接运用于标题文本,如红星新闻发布的《泄洪英雄甘宇今日出院,数十万网友送来祝福“好人一生平安”》,为甘宇贴上“泄洪英雄”的标签,虽然视频内容与甘宇拉闸泄洪的事迹并无直接联系,但能唤醒观众对英雄之举的回忆。此外,该媒体机构的记者重返甘宇野外生存的猛虎岗,随着镜头的探访记录下甘宇留在原地的衣物、磨破的裤子和开胶的旅游鞋,以诉说其17天独自求生时的种种不易,也为甘宇的英雄事迹增添了几分传奇色彩。

(二)好战友:互帮互助的患难英雄

除了重点讲述甘宇为救村民流浪荒野17天的英雄事迹外,主流媒体也歌颂了甘宇与罗永二人一同救人、互帮互助的深厚情谊。罗永是挽救数百人生命的另一位“逆行英雄”,二人齐心协力拉闸泄洪,共同保护了下游村民的安全。错过逃生的最佳机会后,怀抱着“最差也能活一个”的信念,甘宇让其独自寻找生路,找到救援再带人来救自己。经历一趟“鬼门关”,二人“共患难”,成为彼此牵挂的“革命战友”。央视新闻发布《泸定地震失联后,甘宇和罗永首次视频通话,“我们两个都活着出来了,你不要忘了我们要吃饭的事哦!”祝早日康复!》的报道,视频中透露的情谊也感动了广大网友。

(三)劳动者:坚守岗位的模范英雄

地方媒体关于甘宇英雄事迹的报道较中央级媒体更为丰富。除了刻画泄洪、共患难的英雄形象,地方媒体还通过多重视角的叙述向观众展现甘宇的另一重英雄形象:在逃生与职责之间毅然决然选择坚守岗位的模范英雄。在企业负责人的口中,甘宇是地震时面临两难境地而义无反顾地选择承担责任的好员工、大英雄,挽救了数百条鲜活的生命。危难之际依然坚守岗位,是对工作的尽责,更是英雄的担当。企业大力表彰甘宇,让其带薪休养,这种“双向奔赴”亦是一种温情,引来观众的热情点赞。

(四)普通人:真实质朴的平凡英雄

本质上,甘宇是一位平凡的普通人。褪去泄洪救人的光环,他不过是位年轻的“90后”,是令长辈心疼的儿孙。地方主流媒体通过短视频向观众展现了英雄更为平凡的一面,如四川观察报道的《出院后的甘宇吃上火锅 愿今后的日子健康平安,红红火火!》,通过甘宇出院后吃上心心念念的火锅,刻画了一位真实、接地气的大男孩形象,与普通人并无不同,拉近与观众的距离。细节衬托平凡中的伟大,一位真实、质朴的普通人在危难关头以切身行动诠释了当代青年人的敬业与担当,更加彰显普遍性的观念与价值,弘扬正气,能够正面影响、鼓舞广大青年。

五、启发:短视频讲好典型人物故事的传播优势与策略

主流媒体要想讲好典型人物故事,使其入眼、入耳、入心,需要充分利用短视频优势,优化传播策略,实现真正的认同。

(一)短视频讲好典型人物故事的传播优势

传统媒体时代,新闻报道往往借助文字、图片等信息方式讲述典型人物故事,典型人物形象的塑造浮于表面,缺少立体感,读者想象、感知典型人物存在一定难度。随着加速社会的到来,用户愈发难以静下心来了解典型人物事迹,不利于正向价值观的引导。而短视频的出现恰巧能弥补文字、图片在传播环境中的缺失、“在场”不足等问题,带给用户与典型人物“在一起经历”的体验感,从视频内容与视频形式两方面得以展现。

1.视频内容真实,沉浸式增强感知

从视频内容的角度看,传统新闻内容以语言描述、文本表达、图片呈现为主,而短视频则以动态、直接的方式,为观众提供了一种沉浸式体验,这也避免了图文信息在传播过程中的失真,增强信息的可读性与生动性。在甘宇英雄事迹报道的短视频中,多元的叙事主体、复杂的周遭环境作为客观在场的事物能够真实再现第一现场的情况,通过影像具体又细腻地刻画,如颤抖的躯体、伤痕累累的皮肤等,英雄形象跃然“屏”上。短视频的记录和传播能弥补传统媒体因现实场景缺失而体验不足的问题,将典型人物形象与事迹沉浸式展现在观众眼前,更富感染力。

2.视频形式融合,多感官丰富体验

短视频在新闻报道领域的使用,不仅让典型人物故事可感,而且在很大程度上让传统媒体的呈现形式和表达手段更为丰富。从视频形式的角度看,甘宇英雄事迹的短视频报道兼具流行音乐、真实的同期声与可视画面,凭借声画合一的融合性传播,能传递极具感染力的视听信息,全方位刺激观众的体验,获取注意力,由此产生更具画面感和代入感的传播效果,营造“在一起经历”的感官体验。此外,在视频下方,不少观众通过评论、点赞、回复等社交功能参与表达,实现“在场”的交流,如此一来,典型人物故事的记忆建构也更为深刻。

(二)主流媒体短视频报道典型人物的传播策略

六家主流媒体利用短视频的优势展开报道,较其他媒体取得更为显著的传播效果,总结其传播策略,可借用肯尼斯·伯克新修辞学中的“认同”理论加以概括。

1.对立认同,与典型人物同在

对立认同即双方因存在相同的敌人而凝聚共识,形成联合[4]。泸定地震牵动了数以万计民众的心。主流媒体通过短视频的实时记录、转播,能在第一时间向外界报道灾后的实况,网友纷纷在评论区互动留言“与泸定同在”,可以实现虚拟的在场。在一定程度上,媒体与观众将“地震”“洪灾”等放置于对立面,“天灾无情”而“人有情”,二者构成了对立认同的基础,更凸显危难之际英雄涌现的难能可贵。甘宇作为新时代的青年心系人民,用实际行动诠释了“关键时刻冲得上去,危急关头豁得出去”的英雄精神,这般勇毅逆行的英雄形象在对立中得以建构。

2.同情认同,与典型人物同感

在甘宇英雄事迹的报道中,主流媒体不仅运用对立认同的策略向英雄致敬,而且通过同情认同,激起观众的情感共鸣。同情认同更加强调双方共有的情感或体验[5],在报道中主要体现在两方面。一是在通过短视频讲述英雄事迹,尤其是英雄为救百姓而承受巨大磨难的经历,往往能引发观众对英雄的同情和支持。如央视新闻报道了一则甘宇自述失联17天、突破极限的经历,引来众多网友评论区的共情与祝福。相较于传统媒体,短视频声画合一的形式重现采访现场,观众通过小屏面对面听甘宇讲述故事,更为真实动人。二则赋予典型人物作为一个普通人的认同修辞。在地方媒体的镜头下,甘宇“四川人”“儿子”“孙子”“员工”等多重身份与朴实平凡的家庭生活呈现在观众眼前。这些属性、身份、工作甚至是经历的相似性都会在观众与典型人物之间建立情感连接,激起观众产生认同感与自豪感,无形中引导观众将典型人物视作标杆。

3.误差认同,与典型人物同行

误差认同的策略在典型人物事迹的报道中同样有所运用,是指使用某些词语、符号、图像等象征手段,使受众无意识地把自己想象为与修辞者具有同类身份和角色,或无意识地进入如修辞者所描述的情境中[6]。一方面,短视频直观的画面输出易让观众产生在一起经历的感受。如红星新闻记者重走猛虎岗,浅尝甘宇当时食用的猕猴桃等,伴随记者的描述刺激观众的味蕾与视觉想象,误差认同便悄然产生,让观众对典型人物的遭遇有了更强的感同身受。另一方面,主流媒体也在挖掘典型人物身上的平凡色彩,将其塑造为生活中可观、可感的人物。如在医院探望时,父亲对甘宇说的是:“儿子,你比我有出息!”一句朴素的话,让观众看到了普通的民众家庭,联想到自己的父母,他们不求子女出人头地,只盼能为国家、为社会、为人民做点实事好事。这种误差认同的产生很大程度上能拉近观众与典型人物的距离,典型人物就在身边,有利于强化认同,将典型人物精神落实到平凡人的品格中。

典型人物是民族最闪亮的坐标,典型人物精神是引导公众前行的灯塔。在中华民族伟大复兴的征途上,战胜艰难困苦需要树立多面立体的典型人物形象,弘扬和践行典型人物精神。主流媒体短视频报道建构的典型人物形象集救援者、好战友、劳动者和普通人于一身,借助短视频真实、可感的传播优势,运用对立认同、同情认同与误差认同的策略讲好典型人物故事,取得显著的传播效果。值得进一步讨论的是,主流媒体在前期未能给予甘宇足够的关注,同一事件中多位典型人物的报道篇幅失衡,短视频表现形式均为现场采访较为单一,还需加强时效性、全面性和形式感,以加深观众印象,让典型人物形象深入人心。