肌萎缩侧索硬化中医证候要素的Meta分析

2023-10-23滕羽鸥樊东升杜相宜曹天雨倪敬年魏明清田金洲

滕羽鸥,时 晶,樊东升,杜相宜,曹天雨,倪敬年,魏明清,李 婷,田金洲

肌萎缩侧索硬化(amyotrophic lateral sclerosis,ALS)是一种以上、下运动神经元进行性丢失为特征的罕见神经退行性疾病,以肢体或咽喉肌肉无力为主要表现[1]。西医治疗以利鲁唑、依达拉奉为主,起延缓疾病进展的作用,联合中医治疗或可为病人带来更大获益。目前,中医大多将ALS归为痿证范畴进行辨证论治,然而适用于本病的辨证标准尚未统一,各医家的辨证思路及方法不一,不利于规范诊疗方案及临床研究的深入。本研究遵循循证医学的原则,通过文献研究,总结本病的证候要素分布规律,为本病的证候规范研究提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

检索中国知网(CNKI)、万方(WanFang Database)、维普(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)自建库至2020年11月13日有关ALS中医证候、证候要素的文献。

1.2 检索策略

采取双人双机独立检索方式,以“肌萎缩侧索硬化”为篇名,以“中医”“证候”“辨证”“证素”“症状”“中药”“针灸”为主题词进行中文文献检索。

1.3 纳入与排除标准

纳入标准:ALS疾病诊断明确;具有明确的关于ALS的证候分型;证候分型有明确的样本数据;仅纳入某一或某几类证候分型的文章。排除标准:综述、理论研究、实验研究、护理、科普保健类文章;一稿多投的文章,仅取1篇。

1.4 文献筛选

由2位研究者独立筛选文献并交叉核对,如遇分歧,则咨询第3方协助判断,缺乏的资料与作者联系予以补充。文献筛选时首先阅读文题和摘要,在排除明显不相关的文献后,进一步阅读全文,以确定最终是否纳入。

1.5 证候要素分解

参考原始文献中的描述,分析证候含义,将其分解为证候要素,如脾肾亏虚分解为病位脾、肾与病性阳虚;脾胃虚弱分解为病位脾与病性气虚;肝肾亏虚分解为病位肝、肾与病性阴虚。如原始文献中的描述以病性为主,如气虚、血虚、血瘀、肝郁、肝郁化火等,则不以肝统计病位,以肝郁、肝郁化火统计病性。如原始文献分解证素后累计例数大于纳入例数则不进行分解。湿热证因其强调湿、热共同存在,有别于湿证、热证,故不进行分解。

1.6 资料提取

由2位研究者独立分析、提取数据,并交叉核对,如遇分歧,则咨询第3方协助判断,具体包括:纳入研究的基本信息,包括研究题目、第一作者、发表杂志及时间等;分析并提取证候要素样本数量。

1.7 统计学处理

采用Excel建立数据库,并分析证候要素的频数、发生率、构成比。采用Stata 15.1软件进行Meta分析。首先通过Homogeneity test(Q检验)进行一致性检验(检验水准为α=0.1),同时结合I2定量判断一致性的大小。若P≥0.10且I2≤50%,提示各研究结果间异质性较小,采用固定效应模型分析;反之则提示各研究结果间异质性较大,采用随机效应模型分析。因本研究数据类型为单臂二分类数据类型,易因结构性问题出现异质性,故多采用随机效应模型进行数据分析。采用漏斗图分析和Egger′s检验定量检测发表偏倚。

2 结 果

2.1 文献检索结果及纳入研究的证素分布

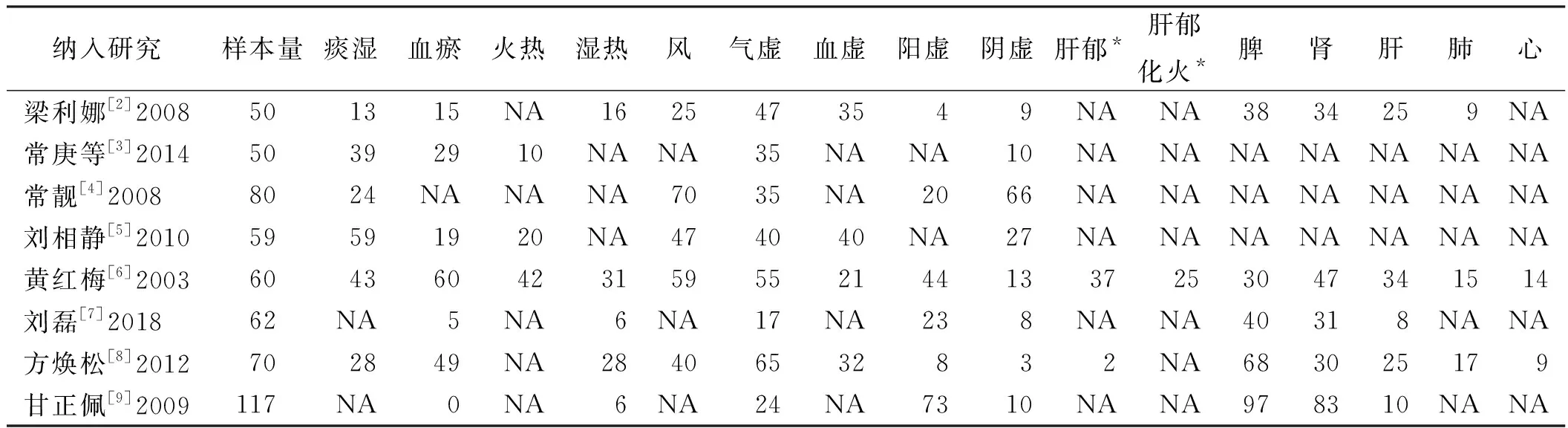

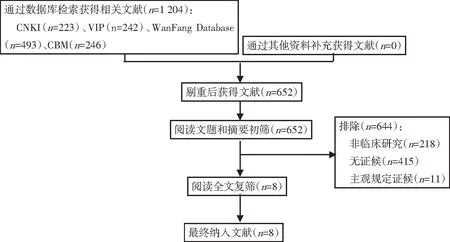

初检获得相关文献1 204篇,经逐层筛选后,最终纳入文献8篇[2-9],涉及ALS病人548例。文献筛选流程及结果见图1,纳入研究证素分布见表1。

表1 纳入研究的证素分布 单位:例

图1 文献筛选流程图

2.2 病位类证候要素分布

5篇文献[2,6-9]涉及可拆分出病位类证候要素的信息,提取病位类证候要素5个,发生率较高的为脾、肾。详见表2。

表2 ALS病位类证候要素分布情况

2.3 病性类证候要素分布

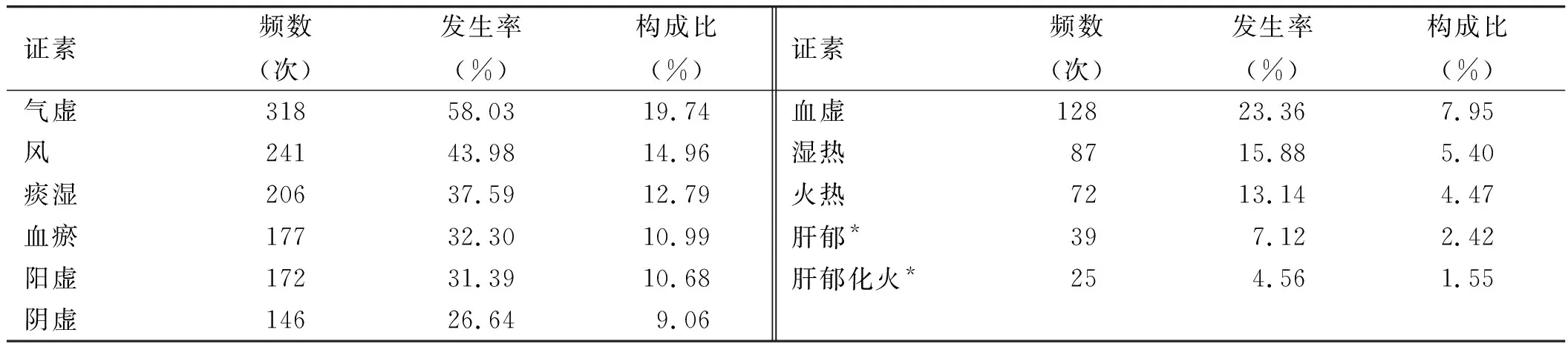

8篇文献[2-9]涉及可分解出病性类证候要素的信息,提取病性类证候要素11个,其中实性证候要素7个,虚性证候要素4个,发生率较高的依次为气虚、风、痰湿、血瘀、阳虚。详见表3。

表3 ALS病性类证候要素分布情况

2.4 Meta分析结果及发表偏倚评估

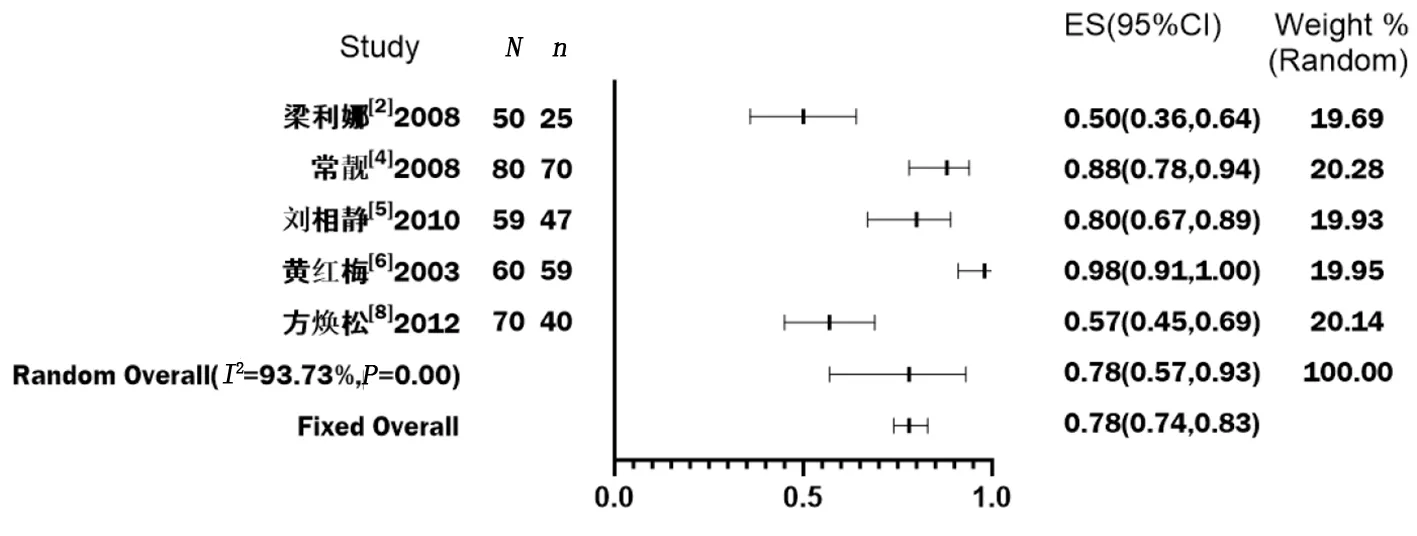

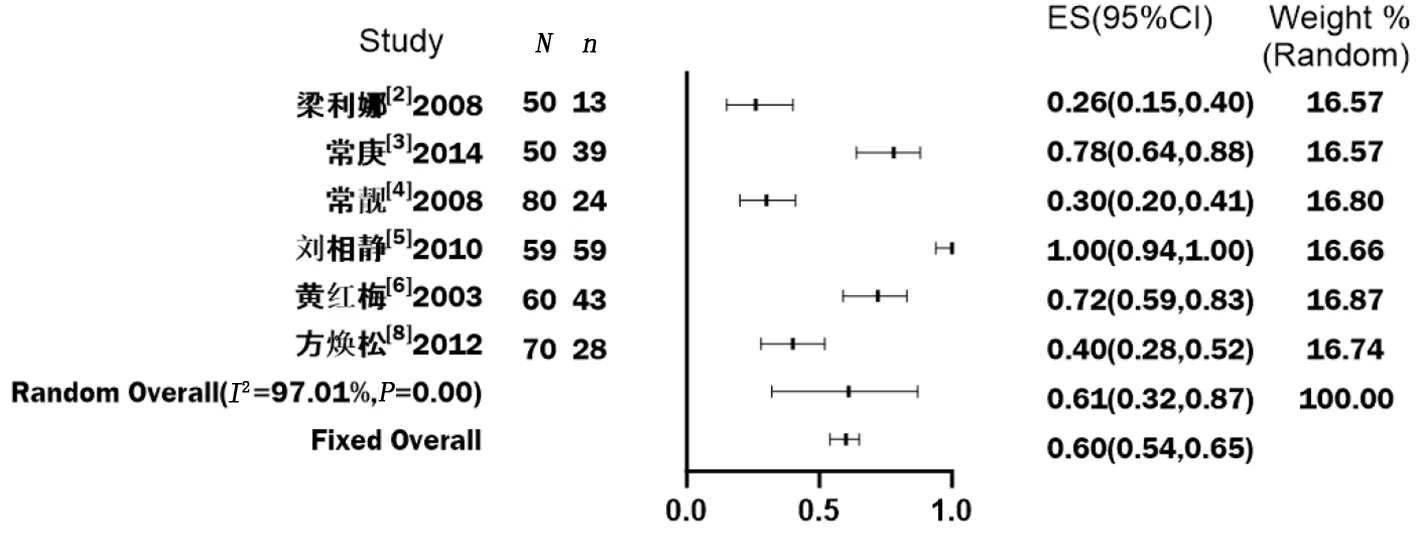

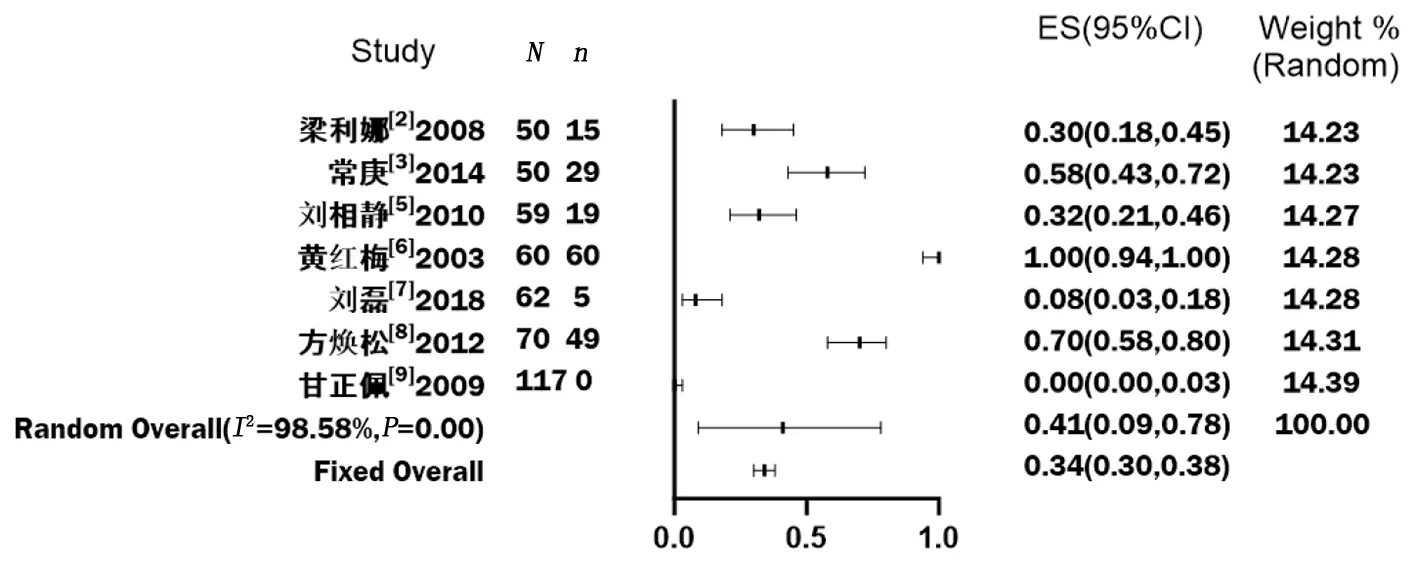

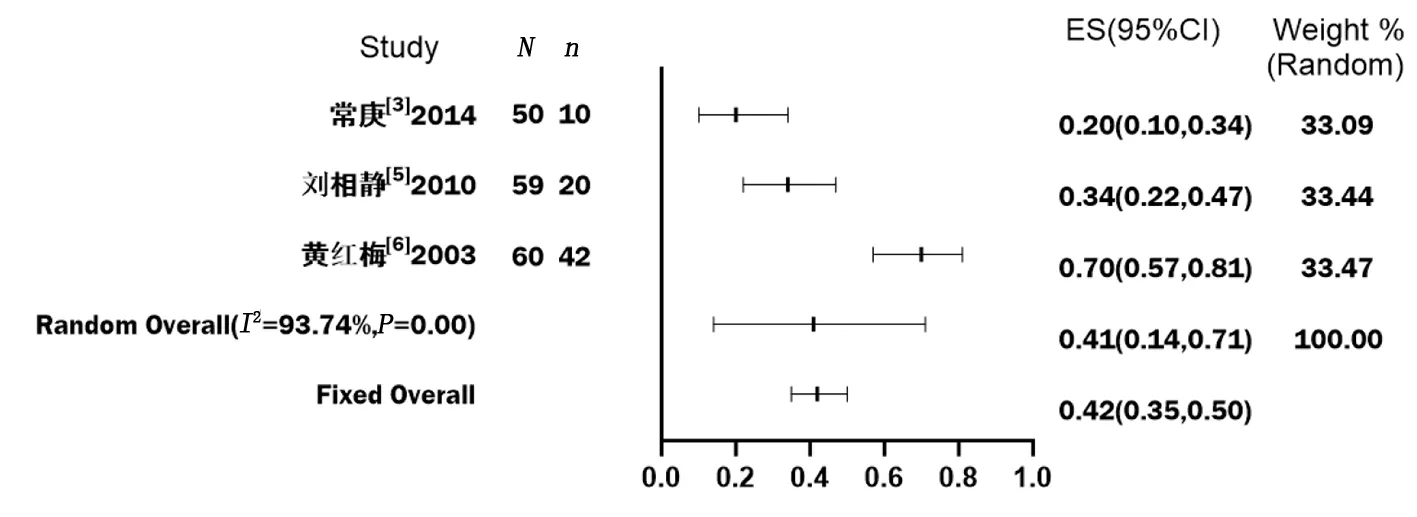

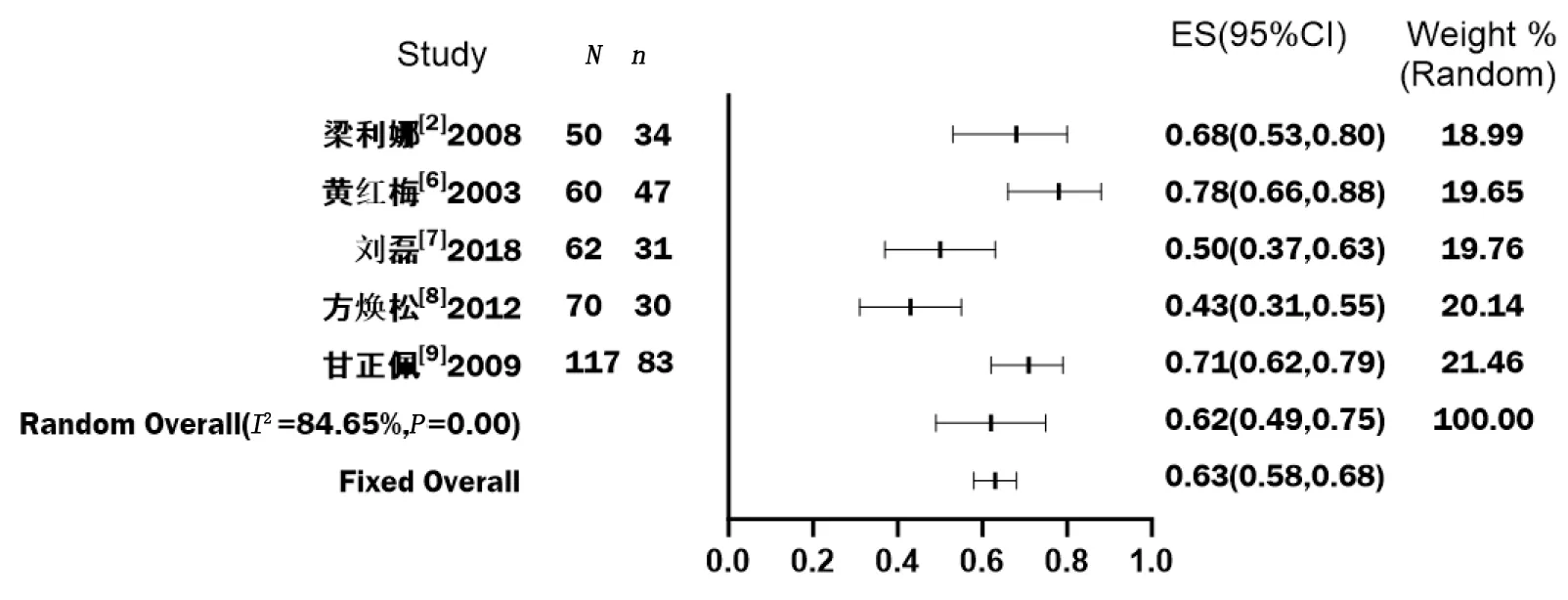

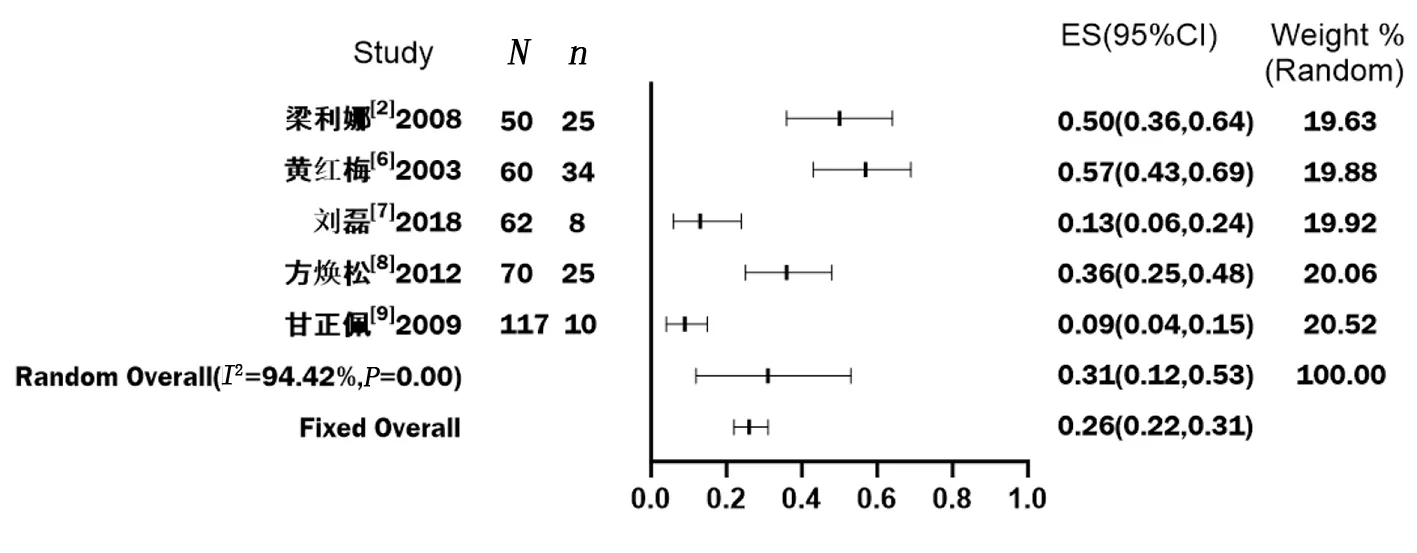

对纳入研究>2项的ALS各证候分布频率进行评估,显示各研究结果间异质性较大(I2>80,P<0.000 1),采用随机效应模型,结果显示,病性为风的证素分布频率为0.78[95%CI(0.57,0.93)],病性为气虚的证素分布频率为0.66[95%CI(0.41,0.87)],病性为血虚的证素分布频率为0.55[95%CI(0.38,0.71)],病性为痰湿的证素分布频率为0.61[95%CI(0.32,0.87)],病性为血瘀的证素分布频率为0.41[95%CI(0.09,0.78)],病性为火热的证素分布频率为0.41[95%CI(0.14,0.71)];病性为阳虚的证素分布频率为0.34[95%CI(0.15,0.58)],病性为阴虚的证素分布频率为0.25[95%CI(0.08,0.45)],病性为湿热的证素分布频率为0.25[95%CI(0.08,0.47)];病位为脾的证素分布频率为0.76[95%CI(0.58,0.91)],病位为肾的证素分布频率为0.62[95%CI(0.49,0.75)],病位为肝的证素分布频率为0.31[95%CI(0.12,0.53)]。因纳入文献少于10篇,发表偏倚评估结果可信度较低,故未进行发表偏倚评估。详见图2~图13。

图2 病性为风的证素分布频率森林图

图4 病性为血虚的证素分布频率森林图

图5 病性为痰湿的证素分布频率森林图

图6 病性为血瘀的证素分布频率森林图

图7 病性为火热的证素分布频率森林图

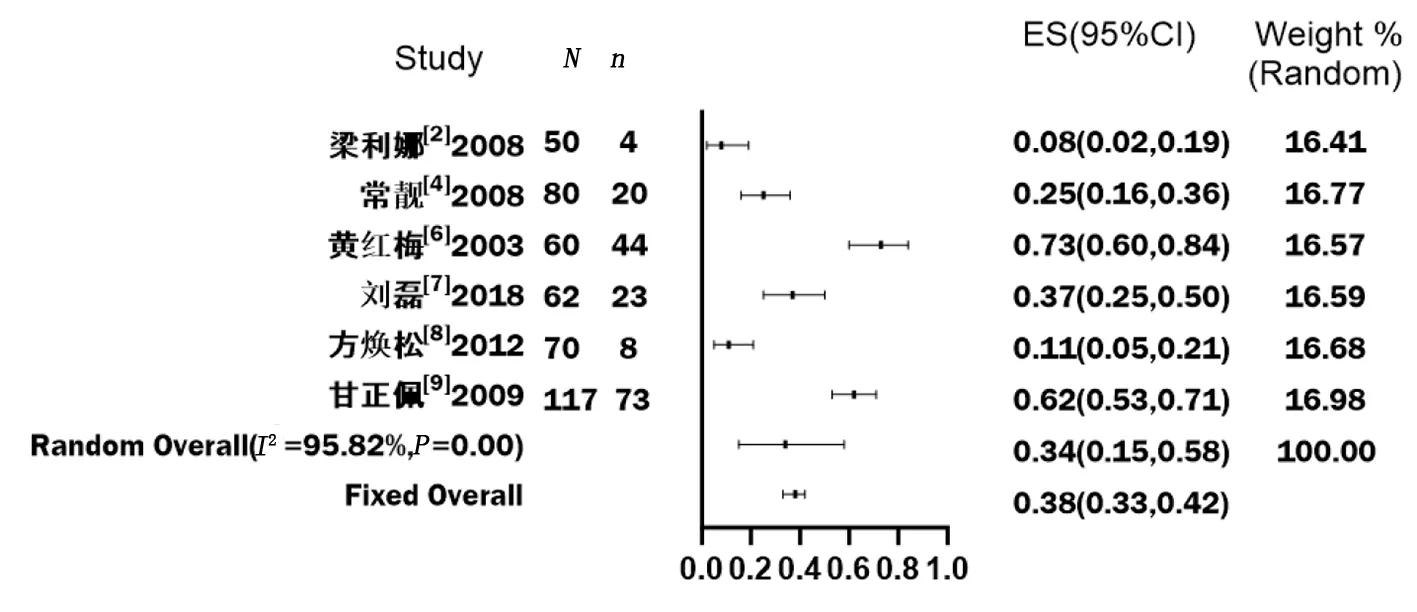

图8 病性为阳虚的证素分布频率森林图

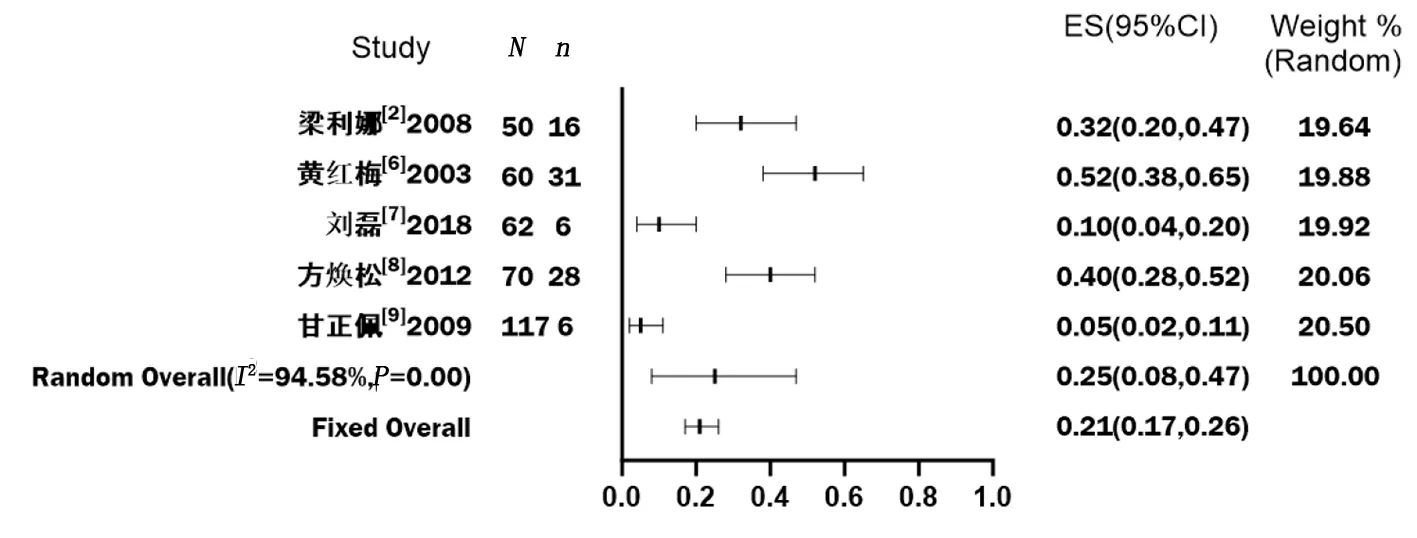

图9 病性为阴虚的证素分布频率森林图

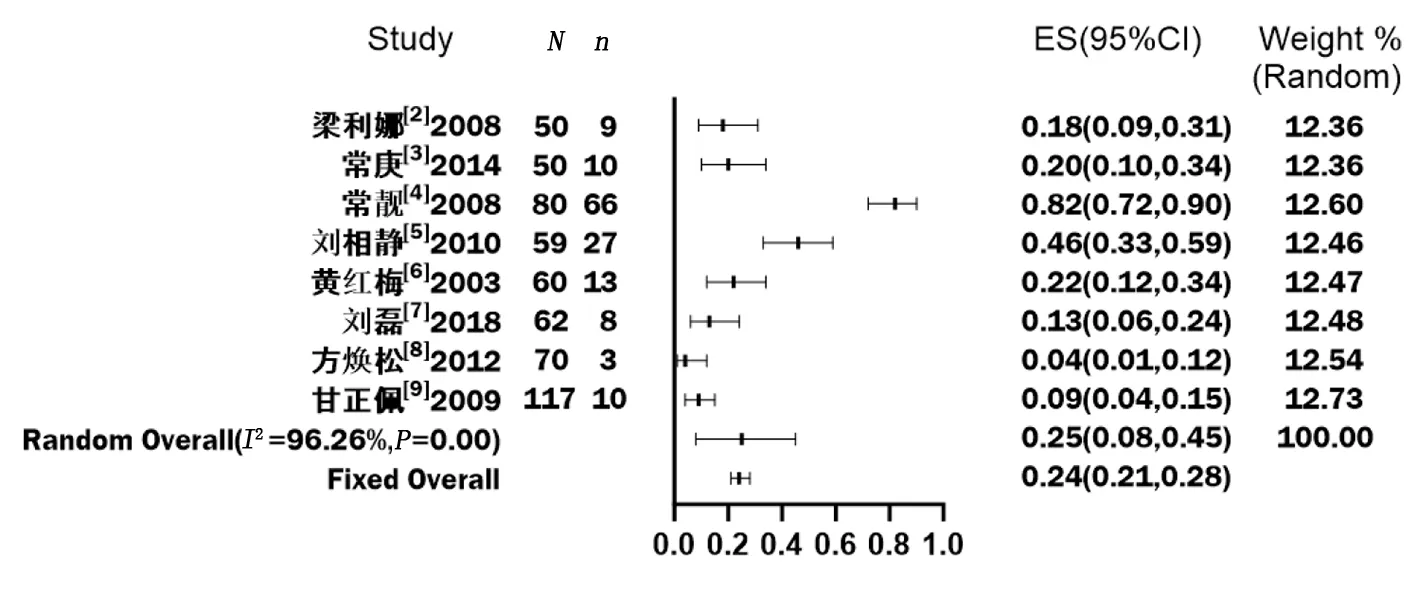

图10 病性为湿热的证素分布频率森林图

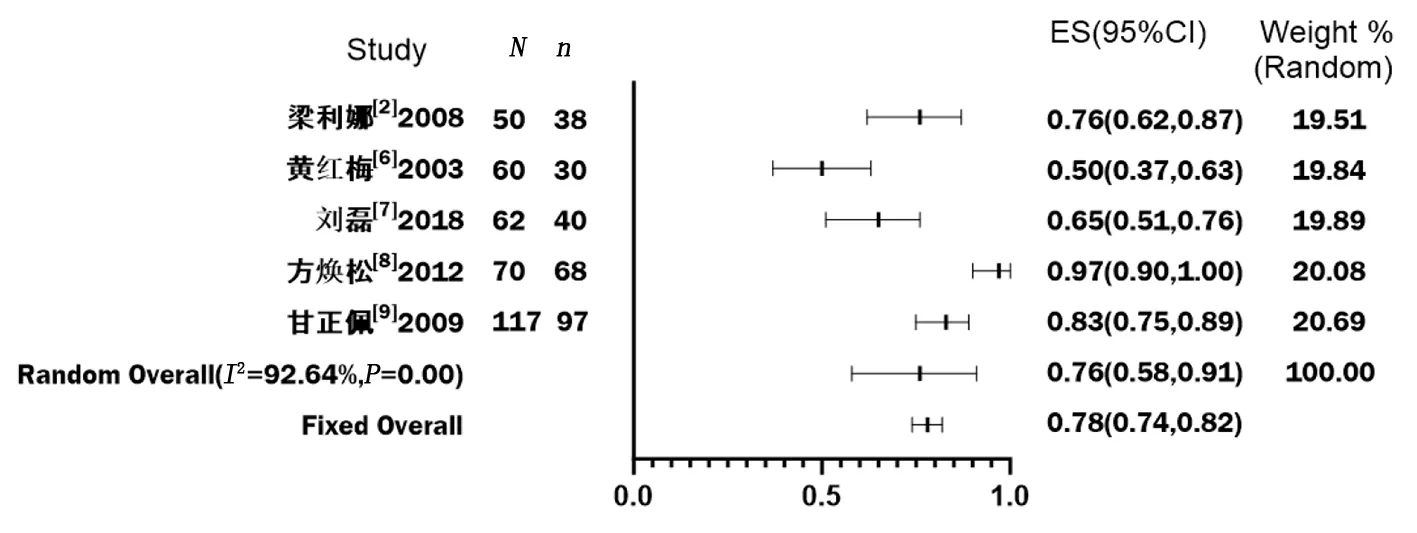

图11 病位为脾的证素分布频率森林图

图12 病位为肾的证素分布频率森林图

图13 病位为肝的证素分布频率森林图

3 讨 论

ALS为罕见病,以肢体或咽喉肌肉无力为主症,随疾病进展逐渐扩展至全身,病人虽意识清楚,但活动能力减退甚至丧失,不仅自身生活质量严重下降,还需要家属全天陪同,造成较大的家庭负担。该病为终身性疾病,在治疗方面,目前的研究表明,利鲁唑可以延长第4阶段ALS病人的生存时间,尽管价格昂贵,但仍应向病人提供[10-11]。静脉使用依达拉奉对ALS病人有效,无严重不良反应[12]。同时研究表明,应早期考虑依达拉奉与利鲁唑的联合使用[13]。但药物价格昂贵、需要静脉使用、对非运动症状的疗效有限,中医治疗通过整体观念进行全身调理,可以兼顾运动症状与非运动症状,病人对中西医结合治疗的需求越来越高。

中医古籍无ALS病名的记载,但因其主症与以肢体经脉弛缓,肢体软弱无力,不能随意运动或伴有肌肉萎缩为主症的痿证多有相似,故中医多将其归为“痿证”范畴。早在《素问·痿论》即专篇讨论了痿证,确立了五脏内热致痿的病因病机。《素问·太阴阳明论》言:“脾病不能为胃行其津液,四肢不得察水谷气,筋骨肌肉皆无以生,则肉痿而不用”,强调了脾胃与濡养全身密切相关。《黄帝内经太素·五脏痿》记载:“肾在腰中,所以肾气热,腰脊不举,骨干,热煎髓减,故发为骨痿也”。本病以四肢痿废不用常见,或臂不能抬,或不能久行,或言语困难。肾主骨生髓,肾精充盈,骨骼坚韧,立久而行稳,骨者髓之府,精少骨惫,不能久立,行则振掉。曹天雨等[14]通过挖掘古籍,发现常用当归、茯苓、牛膝、熟地黄、甘草、人参等药,恰合健脾益肾之法。此与本研究所得病位常见于脾、肾相符合。

病性方面,ALS以肢体痿软无力为主症,四君子汤加减(人参、茯苓、生白术、甘草、黄芪)是本病的常用古方之一,以症辨证、以方测证皆提示气虚为本病常见病机[14]。肢体抽搐、筋惕肉瞤等症状常贯穿ALS始终,《素问·至真要大论》病机十九条言:“诸风掉眩,皆属于肝”,此是中医五脏系统分类方法,正如《类经·病机》所载“风主动摇,木之化也”,肢体抽搐、筋惕肉瞤皆风动之证。《素问·痿论》中指出:“有渐于湿,以水为事,居处向湿……发为肉痿”。谢仁明等[15]在临床中观察到病人舌象多为腻苔、滑腻苔、腐苔,印证了痰湿是本病的常见证素。此与本研究所得病性常见于气虚、风、痰湿相符合。

Meta分析结果显示,ALS常见病位类证候要素为脾、肾,病位类证候要素为风、气虚、痰湿,与各研究累加后所示常见病位、病性类证候要素一致,表明虽然纳入各研究间存在差异,但常见病位、病性相对统一。各研究间异质性较大可能与不同研究中证候诊断标准不统一有关,如黄红梅[6]研究认为,纳入的60例病人均不同程度存在瘀血表现,而甘正佩[9]研究认为,纳入的117例病人瘀血阻络证占0%,提示应用不同诊断标准进行中医证候辨证存在差异,各研究间证候严重程度难以比较。

本研究存在一定的局限性,如本病为罕见病,样本量受限,单篇研究样本量大多为50~80例,此对于用于常见证素研究较为可靠,但全证素研究仍需要更大样本;因纳入样本量有限,本研究未能将证素整合,进行证候特征研究,后续临床观察可在本研究基础上验证证素、研究证候。

综上所述,本研究是基于文献的ALS证候要素研究,初步反映了本病以脾、肾病位证候要素和气虚、风、痰湿病性证候要素常见的分布规律,可为进一步确定ALS的中医辨证分型标准提供参考和依据。