主流媒体关于青年志愿者报道框架研究

——以《人民日报》和《中国青年报》抗击新冠疫情报道为例

2023-10-23于越

于越

2019年底,新冠疫情暴发。在艰苦的抗疫斗争中,彰显年轻力量、发扬奉献精神的青年一代的志愿行动令人印象深刻。习近平总书记在全国抗击新冠疫情表彰大会上的讲话中提到:“在这次抗疫斗争中,青年一代的突出表现令人欣慰、令人感动。”[1]面对突如其来的重大突发公共事件,青年志愿者数量急剧增长,各地涌现出许多优秀事迹和典型人物。

青年志愿者的志愿精神植根于中华民族的优秀传统文化,是支持中华民族奋勇前进的优秀文化基因。主流媒体对先进事迹的宣传和对典型人物的塑造,具有重要的社会作用。在此次防控疫情期间,主流媒体作为党和人民的“耳目喉舌”,在传播信息、传授知识和疏导舆情等方面具有重要作用。关注主流媒体对青年志愿者群体的报道框架和报道策略,有利于提升传播效果,不仅能够吸引更多年轻人投入志愿活动,还能提高青年群体素养。

一、研究设计

(一)样本选择

《人民日报》对于社会事件动态、国家政策解读等报道具有权威性,相关新闻资料便于查阅,样本数量较为充足。《中国青年报》读者群定位青年,在青年群体中影响广泛,长期致力于服务青少年,报纸定位契合研究主题。作为青年之友,《中国青年报》凭借特殊的社会资源和贴近青年阅读习惯的灵活文风,能够准确把握青年群体动态,对青年群体的相关报道具有代表性。自新冠疫情暴发以来,公众对青年志愿者的关注度持续攀升。影响范围大、难以预料的突发公共卫生事件,集中考验青年志愿者群体服务质量与志愿精神,同时也考验主流媒体在重大突发公共事件背景下对于青年志愿者的报道能力与报道效果。《人民日报》《中国青年报》(以下简称两报)具有一定代表性,相关报道具有典型性。

(二)样本时间选择

样本时间段选择新冠疫情发生的2020年1月份至2020年12月份,新冠疫情暴发第一年,青年志愿者的志愿服务的关注度持续上升。两报作为全国性的综合性报纸,其有关青年志愿者报道频次有所上升,具有一定的典型性。

以 “新型冠状病毒” 和 “青年志愿者” 作为关键词,在两报数据库中进行检索,《人民日报》符合时间、议题条件且去除重复的样本数量为65条,《中国青年报》样本数量为375条,样本总数为440条。

二、新冠疫情期间两报关于青年志愿者报道框架对比分析

臧国仁认为,任何一个社会事实框架都有一个相似的结构,他将其分为高、中、低三个层次。[2]高层框架指具有特定形式的标题、导语等;中层框架包含新闻事件的空间、时间要素;低层框架则包括微观的符号、修辞等[3]。结合研究实际分析三层框架结构:高层框架的分析要素主要为新闻主体等,反映媒体对于新闻事件的定性和报道立场;中层框架分析新闻事件报道过程中报道数量、主体定位等呈现方式,表现对传播效果的评估和期待;低层框架可以理解为通过对报道语言符号、修辞分析,总结其报道写作技巧与写作风格。

(一)高层次结构:青年志愿者报道的主题建构

1.报道主题建构分类

在新闻框架的高层次结构方面,本文主要围绕报道的主题展开研究。根据两报中所有样本的分析,对相关议题进行整合归纳,笔者认为两报有关青年志愿者报道主题可分为以下五类:

(1)党团组织活动报道类。两报积极报道党和共青团活动,反映国家整体意志,在主题建构上两报党团色彩浓厚,具有引领作用。

(2)民间组织活动报道类。面向全国发行,报道具有综合性,且稿件来源和新闻事件涉及地域众多,报道主体广泛,不乏民间组织志愿活动。

(3)先进典型事迹宣传类。先进典型个人或集体报道主题丰富,贴近青年生活,具有很强的示范效果。

(4)获奖名单公示激励类。通过选择公示获奖名单,可满足青年群体追求上进、获得满足的行为动机,报道预期起到激励作用。

(5)政策阐释类。社会民主生活质量与青年志愿活动质量密切相关,两报设置相关报道主题,及时解读有关政策,这是对主流新闻媒体的基本要求之一。

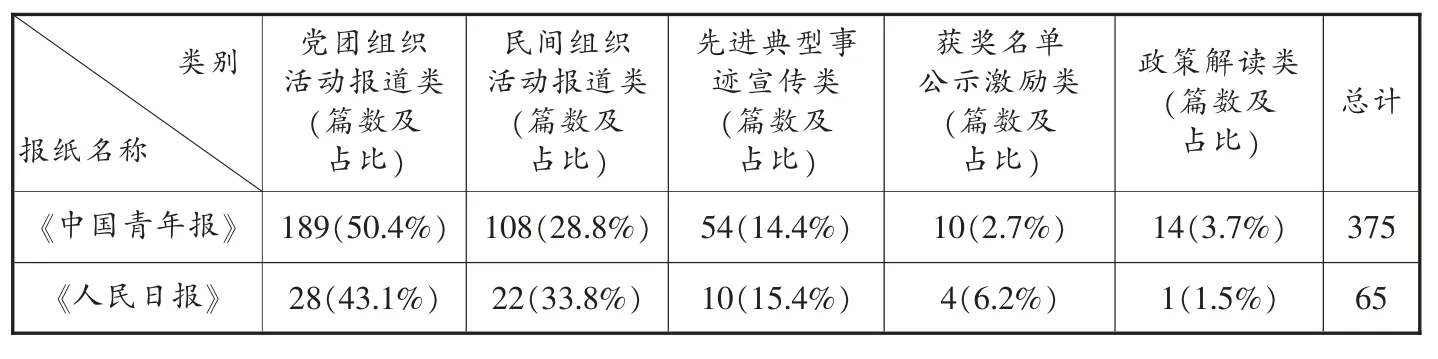

表1 青年志愿者主题建构分析

2.报道主题建构分析

两报都十分重视构建正面活动报道主题框架,并利用先进典型为受众树立榜样,通过公布获奖个人或集体名单实现激励作用,以期引导受众认识并了解青年志愿活动的丰富性和重要性,积极投身于志愿活动。特别是在新冠疫情期间,突发公共卫生事件需要媒体积极宣传相关的青年志愿服务活动,树立强有力的典型人物或群体形象,从而产生强大的向心力。

(二)中层次结构:青年志愿者报道的内容呈现

1.报道数量

在研究时段内,正文包含 “青年志愿者” 关键词的全部样本数中,《中国青年报》报道数量为375,占比85.2%,在同期《中国青年报》报道中占比3.5%。而《人民日报》报道数量仅为62,占比14.8%,在同期《人民日报》报道中占比0.2%。《中国青年报》青年志愿者报道在全部报道中相对具有数量优势,反映了青年志愿者相关选题在《中国青年报》编辑选择过程中的重要地位。对青年志愿者报道议题的重视,有利于影响受众对青年志愿者群体及行为的认知和理解,这符合中国青年报服务青年成长的办报理念,与其受众定位相契合。

《人民日报》在青年志愿者报道数量、在同期所有议题报道占比都不占优势,这符合《人民日报》面向各年龄段读者、议题综合的报纸总体定位,但同样反映出对于青年志愿者报道在持续性、系统性方面的不足。

2.报道形式

对研究对象报道形式分析,将形式分为文字类”“图片类” 以及 “文字+图片类” 三类[4]。“文字类” 报道在两报有关青年志愿者报道中是主要的的报道形式。《人民日报》“图片类” 的图片新闻少,对 “文字+图片类” 报道形式日渐重视,反映了《人民日报》在报道形式的的探索和改进,体现了其注重报道形式的丰富性。

除了传统的三种报道形式外,《中国青年报》中《青春在战 “疫” 乡村一线闪光》 等部分报道通过在报纸版面设置二维码、在电子报中自动播放的形式进行了视频的展示。作为一种多媒介、多屏上下联动的新型报道形式,符合新媒体背景下读者对于报道内容的多样化需求,更具情景感和在场感。

3.报道版面

在此次研究中,对报道版面的分类集中于报道是否是头版[5]。头版新闻往往是一期报纸中被编辑认为最具有新闻价值和重要性的新闻事件。而对于在新冠疫情期间的有关青年志愿者的报道能否出现在头版及其出现在头版的频率,则直接关系媒体对于青年志愿者群体的重视程度。

表3 报道版面分析

对于受众群体广泛的《人民日报》,在版面和篇幅有限的前提下,有关青年志愿者活动的报道占比偏低,难以形成累积效应,这一现象应引起重视。但对于《中国青年报》,由于读者正是青年志愿者的利益相关者,头版发布的频率高,体现了对青年志愿者报道的重视程度和连续性。

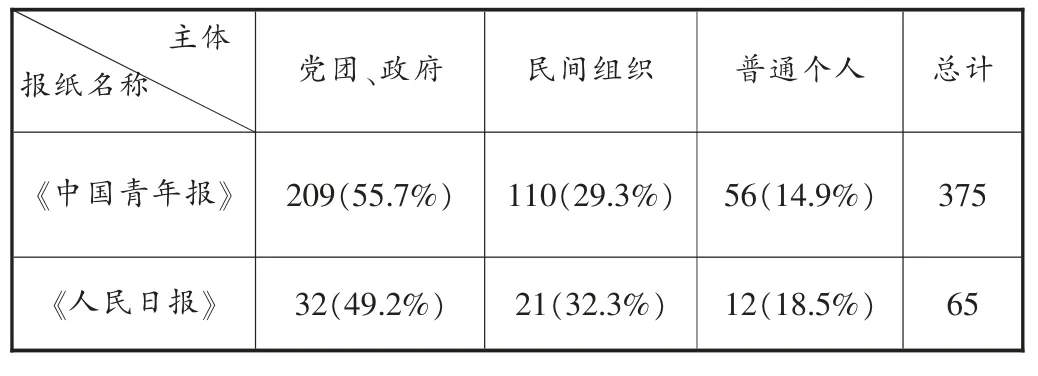

表4 报道主体分析

4.报道主体

两报党报属性明确。一方面,新闻报道框架的设置突出了党团、政府组织对青年志愿服务工作的重视,体现了为人民服务的基本理念,让青年志愿者有了依靠,让被服务者有了信心;但另一方面,大量的官方活动的报道和宣传,容易给读者带来阅读疲倦感,可能产生适得其反的效果。

两报同时对民间组织和普通个人青年志愿者活动进行报道,体现两报报道主体设置的多样性和合理性。民间组织、普通个人的报道,为现实中志愿者们提供了更多服务的途径和行为模式,体现了办报者为人民服务的办报宗旨,易于读者全方位认识和理解青年志愿服务活动,起到一定的激励作用。

(三)低层次结构:青年志愿者报道的写作风格

1.《人民日报》——程式化写作突出

标题是对新闻事件的归纳,还在一定程度上反映了记者对新闻事件的看法和立场。《人民日报》相关样本的新闻标题多采用事实陈述性话语,用词准确、概括性强,是对报道核心内容的高度概括。标题多为陈述型,较为严肃,是常规程式化写作的产物。

2.《中国青年报》——感性化笔触鲜明

(1)标题分析

对《中国青年报》样本标题分析发现,其相关报道标题相较于《人民日报》具有鲜明特色,大致可分为两类:一是具有地区特色、主体鲜明的稿件,标题往往直接突出行为主体,例如《青年志愿者在基层挥洒青春》《为青春铺就梦想的跑道》等标题;二是具有鲜明的态度,有谐音或隐喻,例如 “向上生长的力量”“青春绽放的模样”“武汉青年志愿者闻‘汛’再集结” 等。标题富有深意和内涵,鲜明地表明了记者赞扬的态度。从标题来看,《中国青年报》标题多采用描写的手法,有一定倾向性和感染力。

(2)语句分析

通过研究《中国青年报》文本内容后,发现其写作风格更具有感性化特色。笔者发现《中国青年报》对于青年志愿者活动报道除了采用常见的简短、明晰的消息体裁,还采用笔墨丰富的通讯和人物特写,善于采用描写的写作手法,具有感性化、细致化的特点。

三、主流媒体关于青年志愿者报道框架优化路径

(一)多样化叙述,提升引领作用

在此次新冠疫情期间,两报道图文形式较为丰富,注重将文字和图片进行结合,利用多种方式增加报道的现场感和真实性。未来对青年志愿者报道应借鉴《中国青年报》的多媒体呈现形式,探索新媒体环境下多样化的叙述方式。主流媒体应该积极拥抱技术,为读者营造场景化、沉浸化的阅读氛围,进一步提升报道的传播效果。

在对体裁分析的过程中,《人民日报》除了采用简短的消息类报道,还有评论员文章,既能直接阐释事件,又能表达指导性见解和深层次的分析。《中国青年报》多样化体裁报道的记者原创性较为突出,在传统媒体报道易同质化的环境中,形成一定的报道优势。多元化的体裁、多样化的叙述使《中国青年报》从不同角度接近现场、传达观点,从而起到了积极的引领作用。

(二)平民化视角,增加社会共情

在分析中层次框架的报道主体时,发现两报在新冠疫情期间的青年志愿者相关报道中,虽然包括民间组织活动和普通个人志愿服务工作的报道,但党团和政府组织活动报道数量接近半数。党团和政府作为一般群众的眼中的“上级”,带有一定的距离感,虽然两报作为机关报,党团色彩难以避免,但容易造成脱离群众的印象,难以产生共鸣。

两报应在保证基本办报立场、基调、宗旨的前提下,充分考虑受众阅读心理,增加平民化视角。从一般群众角度出发,贴合日常生活实际,从亲民角度发掘新闻线索和材料,拉近与受众的距离,才能产生良好的共情效果。

(三)故事化写作,塑造榜样形象

新闻写作故事化,是指在保持新闻报道真实性、客观性等基本原则上,利用恰当的写作技巧,使新闻事件的叙述呈现故事化的特征。故事化写作摆脱了传统新闻写作刻板、过于理性的风格特点,更有人情味,可读性更强。在报道非严肃新闻时,娓娓道来的故事更容易被感情充沛的青年一代接纳。故事化的写作方式,成为传统纸媒提升报道竞争力、开辟独特写作风格的新路径。

《中国青年报》在报道中刻画主体人物活动细节,塑造了鲜活的志愿者榜样形象,使读者见证榜样的行动。《中国青年报》记者在报道中运用故事化的写作技巧,为青年读者塑造肯奉献、敢牺牲的志愿者形象,有利于借助榜样力量激励青年成为服务人民的志愿者。

(四)组合化报道,增强激励功能

组合式报道的形式有连续式和系列式两种[6]。组合式报道对于单篇独立报道来说,更具有影响力,起到深化主题的作用,帮助读者阅读和理解。在分析新冠疫情期间《中国青年报》的青年志愿者的报道框架时发现,其多使用组合式报道。

2020年2月6日《中国青年报》第五版的《筑起防疫青春长城》专题系列报道,呈现了组合化报道的传播效果。立体化、系统化的组合式报道,为报道主体带来了强烈荣誉感,激励其他读者行动,起到了1+1>2的传播效果,报道富有感染力。除此之外,《中国青年报》的《打赢疫情防阻击战》组合式评论,通过集合不同人物主体的观点,互为补充,对宣传青年志愿者在疫情防控过程中的突出表现具有建设性作用。组合式报道是当前传统媒体突破碎片化阅读习惯困境的新出路,有助于发挥青年志愿者报道的带动作用,激励青年投身于志愿活动中。

四、结语

以两报为例的青年志愿者报道框架分析,对今后指导青年志愿者报道、提升报道效果并起到现实激励作用,具有深刻意义。

在高层次框架方面,两报都存在主题建构类型不单一但略失均衡的问题;在中层次框架方面,《中国青年报》对于青年志愿者报道数量占据明显优势;两报报道形式都偏于传统文字报道,但《中国青年报》报道的多媒体报道形式合理且灵活,值得借鉴;两报在报道主体方面都存在 “官方” 气息过重问题;版面设置方面,《中国青年报》较为注重头版,但两报都有改进空间;在低层次写作风格方面,《中国青年报》描述性写作手法、生动修辞的感性化笔触,为青年志愿者报道提供良好的写作风格范本。

综合上述分析,笔者认为主流媒体应该重视青年志愿者群体,从平民化视角出发,利用故事化写作和组合式报道进行多样化叙述,构建合理的报道框架,强化核心竞争力,发挥大众媒体对提高我国青年志愿服务水平应有的宣传、引导和推动作用。