塔普伦寺(短篇小说)

2023-10-23◎莫飞

◎莫 飞

1

从吴哥窟旅行回来之后,叶新声的床头就多了张照片。塔普伦寺树抱屋,电影《古墓丽影》取景的地方,树与屋不分彼此。照片放在床头看着有些诡异,但她从来没有问过。

整理叶新声遗物时,她琢磨了一下这张照片。最后把它放进装骨灰盒的袋子。她打电话告诉陈鸿宇,叶新声走了,问他能不能帮忙把骨灰埋在小白楼。

“现在墓都统一迁往公墓,就算在你家院子里也不成啊。”陈鸿宇语气中有勉强的镇定。他真没想到叶新声走得这么快,自从上次得知叶新声查出肺癌,这才刚满三个月。

“不用起墓,埋下去就行。”她说话向来干净利落。

“这样也行?”

“ 行。”

陈鸿宇特地借了辆摩托车去高铁站接她,车上绑着把大铁锹。锃亮的铁锹映着她那张带着疑惑的脸。

“开汽车去小白楼容易暴露,摩托车好隐藏。”陈鸿宇轻声说,这口气像是去做贼。

小白楼建在老沪杭公路边,背靠鸡笼山,弯弯曲曲的柏油路两侧种满榆树,一头往西去杭州,一头往东奔上海。

通向小白楼的岔路跟老公路形成一个夹角,山涧的溪水汇流而下,流过茶树地,在开阔处形成浅滩。水深处不过半米,浅处则刚没过脚踝。水质清澈,倒映着两边的榆树和水杉。夏天,这是镇上小孩子们嬉水玩闹的天地,还能搬开水底的几块石头寻找螃蟹。

小白楼置身于茶树林中,当初叶新声把盖好的房子全涂成白色,是为了在这绿色之中凸显出来。镇上的人都管这里叫小白楼,小白楼已经不单指一幢房子,而是成为一个地名。

小白楼的院子没有围墙,堆一圈形状各异的大石头算是边界,石头与石头的缝隙里,洒着不同颜色的蜀葵。院子里还有一棵很大的海棠树,是叶新声从别的地方买回来的。每年春天,粉白的海棠开花,就像春天的一场雪,许多人都喜欢驻足在远处看这美景。她则在深夜拿着竹竿敲打海棠,把花打落在地。

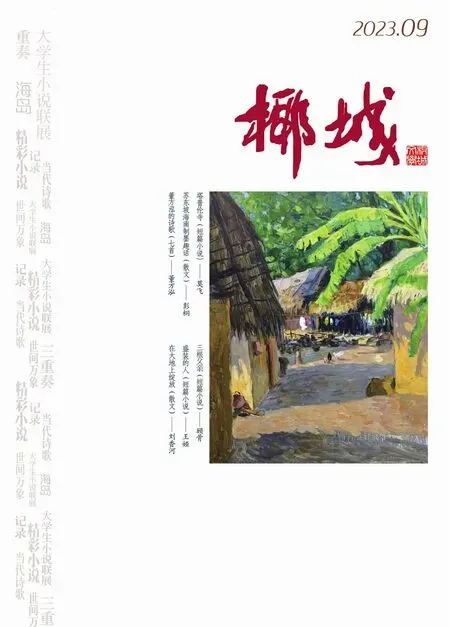

她解下头盔,看到小白楼的刹那,塔普伦寺这几个字就从脑海里冒出来,她有点不敢置信。

房子的一侧倾斜坍塌,瓦片顺着倾斜的坡度堆积,层层叠叠如沉积岩,蕨类在上面长得郁郁葱葱。窗框歪斜,像被人打歪的嘴。构树以九十度弯折的姿态从窗里爬出来,顶着一头的枝繁叶茂。她注视着它,这个侵占者,侵占她曾经的卧室。它把根须扎进潮湿的墙体,汲取少女的眼泪,彷徨、秘密、倔犟,长出了肥壮的绿叶,如今带着洞晓秘密的神情,桀骜不驯地注视着眼前这个中年女人。

“有一次台风来,掀翻了一侧的屋顶,没有及时修,房子进水,然后就坍塌了。”陈鸿宇说,“我当时还发信息给你,你忘记了?”

她印象中是有这么一回事。不放在心上的事,总是会被时间吞没。如今,小白楼这个称呼大概很少有人再提起,风雨剥落墙体,如同时间剥落记忆。

院子曾经靠近屋子的地方进行过水泥硬化,如今成了沙土,整个院子杂草丛生,野草像集聚的难民,高高低低簇拥着。跟它们呼应的还有蚁巢,野冢般在杂草中闪现。

她的目光在院子中间来来回回穿梭,终于想起来,自己在找什么。

“海棠呢,那么大一棵海棠也死了?”她有点纳闷,甚至莫名地有点生气。

“被人偷挖走了,我发现时只剩一个大坑。”陈鸿宇现在在县城工作,只有周末才回甪镇陪父母吃个饭,他开车经过公路时瞥了一眼,这才发现,海棠树被人挖走了。

“那石桌我倒是知道在哪里。”陈鸿宇绷着一脸的笑。

“在哪?”她环视了一下四周。

“镇上三渡桥洞下。”陈鸿宇说,“那群喜欢打麻将打牌的人,叫了辆三轮车,把它搬到桥洞下,现在桌上都包浆了。”

“那倒是个好去处。”她走到房子跟前,往前走了十步,杂草上踩踏出一个圆圈。“就挖这里吧。”

“你现在还会看风水了?”

她转过身,朝着挤变形的窗口指了指,“当年,我从窗口跳下来,就落在这个地方。”

陈鸿宇顺着她的指点,看了看构树占据的窗口。他本来想说,当时你可够任性的。话到嘴边又咽下去。他清除狗尾巴草,开始挖坑。

他们在坑底垫上黑色麻布,再小心翼翼把陶瓷罐放进去,上面盖上红绸布。填土,踩实,点燃香和蜡烛,供苹果还有核桃糕。两个人无声地做着这一切。气氛因为沉默而肃穆,陈鸿宇尽量克制脑海画面的闪现:当他和她还是少年时,两个人刨坑烧野米饭。

“你看看这个。”她打开黑色手提包,从里面翻出一张照片递给陈鸿宇。

“这好像是吴哥窟寺庙的照片?”陈鸿宇说。

“塔普伦寺,《古墓丽影》。”她说。

“叶老师还喜欢安吉莉娜·朱莉?”

她摇摇头,朝着房子抬了抬下巴说:“你看,像不像?”

陈鸿宇盯着照片看了一眼,又扭头看看房子,神情有些惊讶。

她拿出打火机,照片顷刻蜷缩,化成灰色的蝴蝶。轻飘飘地,一阵风就给了它力量,它鼓动翅膀。刚一升空,风骤然停了,不偏不倚就停栖在窗口构树的叶子上。可灰蝴蝶实在太轻了,它轻轻散去自己的翅膀,静静地落进草丛。

她极其小心地把灰蝴蝶的散片找回来,轻轻地埋进土里。虽然,她知道,叶新声不需要再借塔普伦寺的照片来遥想小白楼,因为,从此,他可以永远跟小白楼住在一起,永远。

十多年前,她和叶新声去吴哥窟,坐着带顶遮阳棚的三轮车,从一处废墟去往另一处废墟。这是他们第一次出国旅行,也是为数不多的共同旅行。他们车的电瓶出现问题,滞留在塔普伦寺。游客散去,叶新声在暮色黯淡的光线里坐下来,好似一帧剪影。他属于那里,沉浸在时光永恒的国度里。她不可避免地想到,当年,他们离开小白楼的前一个深夜,叶新声就坐在院子外的石头上,星光下的他也是如此,一动不动,凝视着小楼。

她是有机会的,在他与塔普伦寺的一起沉潜到黑暗之前。她可以走过去,坐在他的身边,跟他聊小白楼,聊她从来不愿意面对的过去。可是,她没有。

“叶老师,抽支烟。”陈鸿宇点燃了两支烟。

“他有一天跟我说,看着香烟我不想抽了。”她盯着地上的香烟,“那个时候我知道他不行了。”

“印象中叶老师好像很少抽烟的。”陈鸿宇从嘴里吐了一个烟圈。

“你不知道,他后来越抽越凶。”

她无法忘记那一幕:推门进他的房间,烟气缭绕,而他被烟包围着,似乎马上要腾云驾雾而去。她非常生气,说要在房间里装烟感,只要他一抽烟就报警。

她总是习惯用强硬的方式逼迫叶新声。这些天,叶新声死亡的感觉压倒着她,她知道在她所处的真实时间中,他再也不会出现,他变成了灰。她无法跟一堆灰进行对抗。

她盯着陈鸿宇吐出的烟圈,它在空气中慢慢地扩大,升至头顶。这些烟气经过嘴,喉咙,进入体腔,进入皮肤、血液、骨骼,去往更深层的地方,而那些地方,一定是痛苦停驻的地方。

她跟陈鸿宇要了根烟,点燃。她呛了一口,嘴里全是辣味。小的时候她抽过一阵子烟,躲在各个地方抽。叶新声抓到她,把香烟扔到地上,用鞋踩烂,眼睛瞪得几乎要裂开。自那以后,叶新声有很多年不抽烟,直到他们离开这里。

“他现在终于可以摆脱我了。”她把烟灰弹到地上,注意到一只体型硕大的山蚂蚁爬过。

“你不知道,叶老师欠着我一顿酒,这下,我也讨不回来了。”陈鸿宇拔了根草逗蚂蚁。

“他说请你喝酒?”

“是啊,你那个时候经常玩失踪,躲藏起来,叶老师就差我去找你,他对我说,等我长大了,就请我喝酒。”

院子里曾经就有许多山蚂蚁,她观察过它们搬家,采集食物,营造庞大精密的住宅。它们日复日地劳累奔波,她可以用水滴困死一只蚂蚁,用树枝轻易地摧毁它们的家园。

“你肯定想不到,他最后给我的是什么。”她猛吸一口烟,两颊凹陷下去,深眼眶里的眼睛在蓝色烟雾中看上去更加深邃。

“什么?”陈鸿宇问,一只山蚂蚁从狗尾巴草爬到他手腕。

她把香烟换到左手,右手伸进口袋,慢慢地、小心翼翼地掏出一个墨绿色丝绒首饰盒。盒上的植绒在岁月里变得稀薄,失去光泽。

她打开盒子,小心翼翼,郑重其事,如同在展示一个魔法。黄金戒指,交叉的枝叶托着颗玫红色的宝石。是个并不惊艳的魔术。

“叶老师留给你的?”

“不是,是给江书虹的。”她把戒指取出来,对着阳光端详红宝石。

“ 谁?”

“江书虹,江老师。”

“叶老师这是什么意思呢?”陈鸿宇把草一扔,甩掉手上的蚂蚁。

“只有他自己知道是什么意思。”她从盒子底部抠出一张发黄的纸片递给他。

是张收据,上写着购买的金额,首饰店的名字,还有一个遥远的时间。

陈鸿宇知道这个打金店,曾经就在他家裁缝店的斜对面。

她扔掉烟头,用舌尖轻轻舔舐嘴唇,仿佛香烟在嘴唇上镀了一层膜。乡野秋天的天空似乎要明净些,如丝带般的航迹云按图索骥般牵引着视线,一群鸟在最远的天际翱翔,像是用灰黑的画笔轻轻勾勒在烟青的画布上。画布极限处,冷峻黛色的群山出现,再往近处,深绿色的山体中开始点缀各种层次的黄色和红色。它们都有名字,她不知道,叶新声是知道的。

2

她准备洗热水澡,边脱衣服边想,一会要去陈鸿宇家,要给莲英买酥糖。

她知道莲英爱吃这种糕点。有个深夜,她跟叶新声争吵,没吃晚饭就跑出去了。四处闲逛累了,就跑到裁缝铺。陈鸿宇一家正在里屋吃饭,她熟门熟路钻进裁衣台下。

陈鸿宇家给她的感觉,特别是妈妈莲英,像一种温柔的小动物,在这个遍布扎人的荆棘的镇上,她总能在裁缝铺里寻到温暖的所在。

临街的木制两层小楼,是陈鸿宇太爷爷亲手建造的。里屋作厨房和餐厅,外屋沿街店面,开成衣店。莲英踩动缝纫机,嗒嗒嗒;丈夫负责裁布,剪刀在布料上剪出口子,哧,一声长音。房子柱础上留有虫蚁居住过的痕迹,墙壁上说不清年份的挂历纸稀薄成了浆糊,还有吱嘎作响的楼梯。昏暗老房子混合了几代人生活的痕迹,散发着古老的气味。

有很多次,她钻进裁衣台下面,坐在厚厚的废布堆里,在老房子的各种声音与气味中,不知不觉入睡。

“躲这么好?”她一觉醒来,发现莲英正蹲着身子跟她说话。

她有点不好意思,打算钻出去。莲英却躬腰钻了进来。两个人坐在一堆碎布头里。莲英给她一包酥糖,示意她吃。她犹犹豫豫拿在手里,知道吃这糕点会掉得满身满地。莲英看出她的心思。打开包装,摊在手心,食指和拇指捏起一摄酥糖放进嘴里,有滋有味地吃起来。她也拆开包装,学着莲英的样子吃。哪怕再小心,酥糖粉沫状的碎屑还会落到纸上。莲英伸出舌头,慢慢地将纸上的芝麻粉和糖舔舐干净,她也照作。她以前是不喜欢吃酥糖的,可是在莲英的示范下,她觉得这种糕点有了温柔的魅力。

她从来没有在叶新声身边有过这样被温柔降服的感觉。

她走进浴室,调高水温,有些烫皮肤。水蒸汽迅速蕴满了浴室,她涂洗发水,搓出许多泡泡。泡泡跑进眼睛,扎针般疼痛,她开始哭,蹲到地上,水冲击在背部,她哭得很大声。

这是叶新声走后,她第一次哭。

叶新声这么迅即地离开,好像这几十年的陪伴都是表像。唯一的真相,他就是想逃离。叶新声作为她的父亲,抚养她长大,帮她带孩子,开书法培训班,赚的钱都交给她,这样的父亲算是尽心尽责。可她知道,在父亲这层外衣之下,沉默寡言的他正在酝酿一场彻底地报复,来个反叛的大逃亡。好几次,她发现行李箱被擦得锃亮,衣物叠在里面,在她打开门的刹那,会产生恍惚感,叶新声已经离开。

半年前,叶新声开始变瘦,形销骨立,她感到害怕,强制带他到医院检查。两家当地数一数二的医院得出相同的结论——肺癌晚期。

手术已经没有意义,其他的方案,或许可以延缓生命,但身体要承受痛苦也是加倍的。

她要他接受治疗。

“哪天,我真的撑不住了,再送到医院。”叶新声说。

“到时送去还有什么用?”她朝他吼。

“现在送去也没有用。”叶新声说话的语调一直很平静。

“那不一样。”她喊着。

“小月,无论哪种选择都没有意义了。”他声轻但执拗。

灰暗狭小的房间,争论声让房间外的丈夫和儿子感到不安。只是她和父亲都明白,他们所要争论的从来都不是这些。

叶新声很痛苦,在医院最后的几天,声音从他嗓子里消失,接着是视力。或许,他预料到这样的结果,在视力尚还能认得出她时,把一个信封交给她。

信封里是一张银行卡,还有份遗嘱。

遗嘱上写着:我死之后,骨灰分成两份,一份随你处置,另一份一定要送回甪镇,葬在小白楼的海棠树下。

另起一行:床头柜第二个抽屉有个首饰盒,里面的戒指请你代我转送江书虹。

言简意赅。

她拿着遗嘱,再也不能跟叶新声讨价还价争辩什么。凌晨,她站在病床前,看到他两只手伸向空中,一直试图在抓取什么。她去握住他的手,他愤怒地甩开,然后继续摸索。隔壁病床的护工悄声说,她照顾过几个临走的老人,都会出现这种情况。

她不知道父亲在生命最后的时刻,想抓取些什么。

3

陈鸿宇来接她吃晚饭,看到她眼皮浮肿,知道她哭过。不过他深知她要强的个性,不会点破她。

两个人一路从新街区走到老街。甪镇发展很快,规模庞大的工业园区,流动人口一多,许多商业就起来。镇上什么都有,肯德基、麦当劳、特色餐厅及商场。

她保留着离开甪镇时的印象:一条河,河上三座石桥。桥的名字很有意思,一渡桥,二渡桥还有三渡桥。赶上收蚕的时节,桥下划过船,船上装着雪白的茧,到三渡桥码头上卖给收购站。河两边是街,木头房子,许多家馄饨铺。早上生炉子,炉子就放在路上,烟一起,整条街就像起了雾。还有个电影院,门前两棵大雪松,邮局是以前大户人家的庭院,里面种着高大的广玉兰和金桂树。

如今小镇开发旅游,年代久远的电影院和邮局都焕发出新生命,变成咖啡馆和民宿。

二渡桥的桥堍上,头发花白的女人抱着孩子坐在一张竹椅上。孩子两三岁,额头贴着退烧贴,脸红通通的。

孩子把手指伸在嘴里,出神地注视着缓缓走着的两个人,眼睛因为发着烧看上去晶晶亮。

她看了眼孩子,他把手指从嘴里拔出来,带出一长串口水。

“你这口水都可以去加工粉丝了。”陈鸿宇跟孩子开玩笑。

“你小时候不也是这样?口水大王。”孩子的奶奶忍不住揶揄陈鸿宇。

上了年纪的女人把目光落在她的身上,起初她以为是陈鸿宇的妻子,结果发现并不是。

“这是叶老师家的女儿?”女人不敢置信地看看她,又看着陈鸿宇问。

“这样也能认出来?”陈鸿宇调侃地说道:“不是说你走到菜场就忘记买菜的吗,记性咋这么好?”

女人有点激动,抱着孩子站起来。“长得像啊,叶老师是深眼眶,高鼻梁,这不是一个模子里出来的嘛?”

“我和我爸是长得像。”她说完就朝小孩子招招手,迅即地扯过陈鸿宇的胳膊,两个人逃似地过了桥。

女人本来还有很多话,结果被晾在空中。她不甘心地,操着大噪门跟附近的人说:“叶老师的女儿回来了,我刚才看到啦。”

“叶老师女儿啊,桥洞下的打牌的石桌还是她家的呢。”

“叶老师没回来吗?他都多少年都没回来了。”

“叶老师女儿跟小宇在一块呢,你们看,两个人走到河对岸了。”

“他们小时候就天天在一起。”

她和陈鸿宇无奈地相视一笑。

河对岸的声音越来越大,连河水仿佛都变亮了,带着点夕阳余温,遥远的小镇街巷在遥远的时日里跳荡。

少年陈鸿宇手长腿长,篮球打得好,跑步像豹子。他喜欢一边跑,一边脱衣服,随手扔。风太大,被扔的校服飞起来,她正穿过操场,校服就蒙在她脸上。

或许是惊吓,或许是衣服上强烈的汗味,她一头栽倒在地。愤恨不已的她卷了校服跑回教室,找出剪刀。慢条斯理地用圆规在衣服背面大大小小地画圆,按规律排成列,然后把这些圆剪下来。

校服背面变成了镂空,是一个由圆形排列的三角形矩阵。等陈鸿宇跑过来小心翼翼地要校服时,她大方地将叠好的校服送还给他,顺便递给他一个袋子,里面是剪下来大小不一的圆形布头。

莲英花了一个晚上,把这些圆圈缝上。好长一段时间,陈鸿宇有个性的校服总为他吸引更多人的目光。

她当时是个孤傲叛逆的女孩,长得漂亮,脾气很差,谁也不敢招惹她。

自从穿着被剪的校服,陈鸿宇仿佛被施了咒,总是情不自禁跟在她的身后。她骑车,他就骑车。她放学不一定回家,骑车去很远的地方,田野,山里的某个水库。陈鸿宇照跟不误,慢慢地,两个人好像成了一道风景。学校里几乎人人都知道,他们两个在谈恋爱,背后总是指指点点。

她并不在意,或许从婴儿期就习惯了别人的指点,那个时候她总想干点让叶新声不痛快的事。

她出生之前的事,她不太清楚。只听说爸爸爱妈妈,才要求分配到甪镇工作。但妈妈很快移情别恋。所以她从一出生,就流传着她不是叶新声所生的传闻。镇子这么小,一阵风就从镇南吹到镇北。况且,她的父母都是老师,代表着小镇上的知识分子。她很小就感觉到这个镇上人对她存在的偏见,人们常常用嘲笑、同情的眼光看着她。

她父亲去家访,她一个人坐在黑乎乎的窗下,听到一个男人和一女人的谈话。那男的说,叶老师的女儿长得好看。那女的说,瞧她的眼睛,她会变坏的。她母亲是什么人?

她抑郁寡欢地生活,呼吸着那种沉闷、窒息的空气。整个童年时代一直感受着这种敌意,她也满怀着敌意。

七岁,她妈妈搭上去往省城的汽车。她这辈子都没办法忘记那个黄昏,太阳的光芒已经失去热度,破旧的大巴停在沪杭公路的站台旁。她妈妈朝着大巴走去,她知道要发生些什么,她赤脚飞奔,一边跑一边回头,招呼爸爸赶紧。她声嘶力竭地喊,希望爸爸能赶上她的脚步,能拦下妈妈。可是叶新声却故意很慢,在赶上她的同时,抓住她的肩膀。大巴车缓缓地开过,她看到整个车上的人的目光,唯独没有看到妈妈。

她撕心裂肺地对着爸爸喊叫,充满着愤怒。哪怕成年之后,她理解,当时叶新声根本拦不下妈妈,但她依然责怪叶新声。

从小学到初中,她一直怀着颗愤怒的种子与叶新声生活。年纪越大,脾气越古怪,要不天天不讲话,一讲话便是争吵。

省城的姑妈来看望她,开解她。她跟姑妈提要求,要离开甪镇。姑妈说,这好办,省城有高中的美术班,可以招收各地有美术特长的学生。她开始拼命学习素描、色彩、速写,镇上的教育资源并不丰富,她每周末都坐公交车去县城学习。

叶新声很高兴,觉得她懂事了。但他并不知道她真正想要的一切。她如愿考上了省城高中的美术班。接着,她向叶新声提出要求:他要随她去省城。

叶新声用打量思索的目光注视她。他还是了解自己女儿的,但并不想屈服,不想离开甪镇,离开小白楼。

她坐在窗口。

“如果你不去,我就跳下去。”十六岁的她冷静决绝。

叶新声沉默又惊恐地看着她。

她一直都不缺乏勇气,她知道如果自己不争取,她就会失去一切。她跳了下去,脚踝处骨折。

叶新声屈服了。

于是,她用自己的方式把叶新声绑在身边一辈子。

夕阳西下,镀亮老街上的每一块青石板。她看到那个叛逆的少女,如此倔强,想用一生的力气去抵抗。抵抗什么呢?时间?叶新声?别人的闲言碎语?还是那个缺乏安全感的自己?

“你看,新换的招牌。”陈鸿宇注意到她的失神。

古色古香的一块木板,上面写着字:莲英成衣店。这字看着一笔一画,异常工整,看着还有些稚拙。下面有行小字,专业成衣三十年。

“这字是我五年级写的,我妈留下来,说以后当招牌。”陈鸿宇口气自豪。

时光对一些人总是很苛刻,但对另一些人却能轻易地饶过。莲英几乎没有变化,她觉得二十多年前的莲英就是今天的模样,一头齐耳短发,短发下露出金耳环,圆润得几乎向外鼓的脸,连丝皱纹都要细心去找。

“小月。”莲英拉起她的手,放在自己的两个手掌中。握手的方式充满着两个女人之间的小秘密。

陈鸿宇的爸爸特地做了甪镇的传统菜:猪脚炖毛豆、清蒸锱鱼、红烧茨菇、油渣芋头汤,还有两个蔬菜,点心是南瓜馅的馄饨。

南瓜馅馄饨,这道叶新声曾经爱吃的点心。他们住在小白楼时,院子外空地种青南瓜,他刨成丝,煸熟,包入馄饨皮。水沸后蒸五分钟,晶莹可破的皮,包裹着黄绿。在他们离开甪镇后,他再没有包过南瓜馅馄饨。不只是这个,他似乎把他曾经热爱的都留在这里,她带走的只是一个叫叶新声的人。她结婚生育后,叶新声跟她提过,他想一个人住。她不同意,她始终都不同意。无论她搬几次家,永远有他的一个房间。

叶新声像个微小的影子跟她生活在一起,除了带孩子,做饭,关于家庭的任何事务,他从来不参与,永远像个局外人一样把自己关在房间里。大年三十,她和丈夫还有孩子在客厅看春晚守岁。叶新声不热衷看电视,他在自己房里。隔着一层薄薄的墙壁,相声让三个人笑得前仰后合。她不知道,那个时刻,房间里叶新声正在干些什么。

“叶老师当年样貌是出了名的好。”莲英最有发言权,“冬天做呢子大衣,一套上,活脱脱的模特架子。”

自妈妈走了之后,就有许多人来给叶新声做介绍。她发现,叶新声跟教英语的江书虹时常在一起。她回家,看到两个人在海棠树下包馄饨。海棠花正开,江书虹说,这样的日子是诗里的日子。她看到叶新声的脸,笑得比花还灿烂。

她心里冒腾出火焰,无法扑灭。深夜找了个竹竿将海棠花全部打落。她不喜欢江书虹,那个女人总是喜欢穿黑白拼色的皮鞋,当时的潮流。她觉得难看讨厌。

“阿姨,你知道江老师现在住在哪里吗?”她记得以前江书虹来莲英店里做过旗袍。

“应该还住在县城吧,好多年都不来这里了。”莲英说,“她上一次来让我帮她改旗袍,当时人好瘦,衣服都撑不起来。”

“具体住在哪个小区?”陈鸿宇问。

“小月要去看江老师吗?她以前留过电话,就是没有存在手机里,我等会翻一下本子就能找到。”莲英已经在琢磨电话是写在哪个记录顾客尺寸的本子上了。

“我爸让我去看看江老师。”她说。

莲英点点头,“他们可是老同事。”

“她也是个可怜人,当时你们走得急可能不知道,她骑车摔到浅滩,摔晕过去啦。她在水里泡了大半夜,后来还是一个晚上抓黄鳝的人给发现送到医院的。谁也不知道她当时正怀着孕,有两三个月了吧,结果不只是流产,而且大出血,子宫也没保住。大家都不知道孩子的父亲是谁,江老师也不肯说。总之,这件事传得真难听,后来江老师就调到别的中学教书了,结过婚,因为不能生育孩子,后来闹矛盾就离婚了。”

“那她,一直是一个人吗?”她问得小心翼翼。

“我也是听别的人说起,好多年都没碰到,不知道情况。”莲英说。

她看了看陈鸿宇。

陈鸿宇盯着南瓜馄饨。

吃过晚饭,她等不到莲英找出电话号码,说要出去散步。莲英看她神色有异,对陈鸿宇使了个眼色。

陈鸿宇赶紧跟出去,他本可以追上她,可始终保持着十几米的距离。她知道他跟着,刚开始走得比较缓,后来步子越来越急,仿佛带着怒气,走过一渡桥,二渡桥,走过三渡桥。出了老街,她简直像要飞起来,瘦削的背影,束着马尾辫,米色的风衣下仿佛是用来控制平衡的尾翼,像极了十五岁嚷着要离家的那个女孩。

她穿过沪杭公路,摆脱了镇上的灯光,走入模糊的昏暗之中。

此刻的浅滩沉寂在黑暗中,只有过路的汽车在公路上驶过,瞥过来的灯光像一只眼睛在水面睁开,瞬间又闭合。她有点累了,倚靠着杉树坐下,低垂着脑袋。

“如果当时江老师没有发生意外,在这个世上,或许我还有一个亲人,弟弟或者妹妹,你说对吗?”她的声音缥缈在夜雾之中。她也不太确定,这个声音到底来自哪里?

陈鸿宇靠着另一棵杉树,他摸索着香烟。

“你以前就知道这些事了。”她用的是肯定句,如果当时他告诉她,结局会不一样吗?

陈鸿宇用火机点燃了烟,明灭的烟火,像黑夜里的萤火虫。

上弦月升起,微白的月光倾泻在浅滩及树木之上,但如此微弱,并不能驱散越来越浓的,像是随意蒙在它们的轮廓上的夜色,而水显得温柔平静。这么浅的水,至多就是到膝盖的深度。十六岁的他们当时也是这么想的,那么浅的水。

那个晚上,也跟今天这个晚上一样,没有明亮的月光。她第二天就要离开甪镇,脚上绑着石膏,他开摩托车载她去散心。岔路上,江书虹骑着自行车迎面而来。

她莫名其妙就生气,推攘着他的肩膀。他喊她别推,会摔跤。少年理解她莫名的躁动,他闪着远光灯,急剧地闪动,又按响喇叭,试图惊吓江书虹。

江书虹慌乱地用手遮挡灯光。他加快车速,她紧紧抓着他的肩膀,呼啸地从自行车身边擦过。他们听到自行车滚落到浅滩的声音,于是停下摩托,关闭车灯,两人转着脑袋往身后模糊地黑暗中望去。

“什么也看不见。”她说,“走吧。”

他拉紧油门,夜色中,引擎轰鸣。