茶叶感官描述语体系构建及团体标准《茶叶感官风味轮》解读

2023-10-21张颖彬刘栩鲁成银

张颖彬,刘栩,鲁成银*

1.中国农业科学院茶叶研究所,浙江 杭州 310008;2.农业农村部茶叶质量监督检验测试中心,浙江 杭州 310008;3.中国茶叶学会,浙江 杭州 310008

茶叶品质受茶园环境、生产管理、鲜叶标准、茶叶加工水平等多种因素影响,表现出各不相同的特色,而商家宣传茶叶产品时,喜从文学性、艺术性、氛围感等角度夺人眼球,消费者面对五花八门的茶产品,往往产生困惑,普遍反映喝茶喝不明白。另外,由于缺乏标准化的定义、描述与分级,商家难以持续推出具有固定风格的特色产品,即使是同一款茶,消费者在不同时间购买到的也有可能品质略有不同。因此,如何让消费者“喝茶喝个明白”成为了迫切需要解决的关键课题。

“喝茶喝个明白”依赖于两点:感官特征的精确表达和系统化表达。风味概念的形成,伴随着人类认知、情感、生存能力、食物种类以及烹调技艺的发展。人类通过语言这种符号系统地对日常生活的饮食类型进行准确描述,这在语言传播的范围内,具有了一致性和普遍性。茶叶感官描述语的形成也遵循这一规律,从中国茶叶的发展历史看,对茶叶感官特征的精确表达已经积累了2 000 多年,但是由于系统化表达的欠缺,导致传统茶叶感官描述语的传播受到了限制,只有建立一个规范化的描述语体系,才能解决消费者喝茶喝不明白的问题。

1 茶叶感官描述语体系的建立背景

1.1 建立茶叶感官描述语体系的迫切性

在第三次工业革命和交通基建大爆发之前,农产品的消费具有局限性,随着物流、信息传播等领域的快速发展,茶叶已经从传统的区域消费产品发展为全国、甚至世界通行的全域消费产品。2016 年,美国精品咖啡协会、加州大学戴维斯分校等机构联合发布了第二版咖啡风味轮,对咖啡行业的发展产生了深远的影响。随着茶产业的快速发展,茶叶也需要这样一个全面有涵盖性的描述语体系,来对茶的感官风味进行精准的定义。与此同时,也有一些外国茶叶爱好者绘制了较为简单的茶叶风味轮,但受专业限制,对茶叶风格特征归纳与呈现的系统性不足。随着市场对茶叶风味描述的需求越来越迫切,考虑到感官描述语极易受到不同文化、语言背景的影响,茶叶作为中国最具代表性的传统饮品,有必要建立基于中国语言背景的茶叶感官描述语体系。

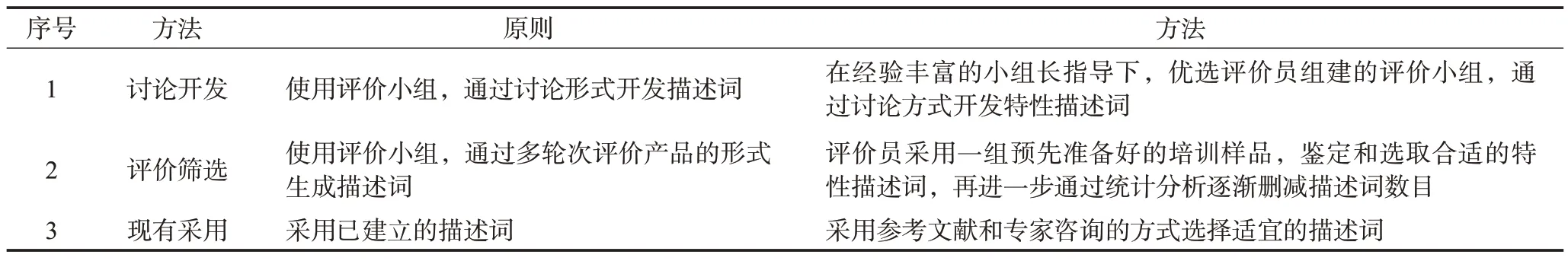

根据《感官分析方法学建立感官剖面的导则》(GB/T 39625—2020)[1],目前建立感官描述语体系有3 种方法[1](表1)。方法1 为小组讨论开发,需要更多的时间来开发样品的描述词,而且建立的描述词库仅适用于特定评价小组和样品。方法2为小组评价筛选,是3种方法中最耗时的一种,使用一个客观的选择和删减流程,最大限度地删除传统误解或先入为主的描述词,所选的描述词能更好地表达出评价员感知到的样品特性,但和方法1 一样,其建立的描述词仅适用于特定的评价小组和样品,且对删减过程的合理性具有较高的要求。方法3 为现有采用,借鉴专家多年积累的丰富经验,通过文献查阅和专家咨询的方式,能够最为快速高效地开发出样品感官描述词,但是对某些特定样品,部分描述词可能恰当性不足。

表1 建立感官描述语体系的方法

1.2 中国传统茶叶感官审评术语的启发

回顾传统茶叶感官审评术语的形成过程可以发现,中国人早在2 000年前就已经开始了对茶叶品质的口头描述,“茶之否臧,尚存于口诀”等民间俗语是茶叶感官描述语的原始形态[2]。唐宋时期,随着制作工艺的发展,茶叶逐渐成为专门的饮品,当时茶的美好风味只有上流社会和文人士大夫阶层得以品鉴,《茶经》《大观茶论》《品茶要录》等均有对当时茶叶品质特征的记录。明清时期,饮茶风俗逐渐从上流社会向民间传播。与此同时,明清时期废团茶改散茶,也是我国六大茶类制作工艺大发展的阶段,茶叶感官描述语伴随着茶叶的感官品质呈现出多样化趋势。明代《茶录》《茶疏》也有对加工及冲泡过程中茶叶品质的记述。

近现代,我国的检验检疫机构、茶叶公司,开展了茶叶感官检验的相关工作,促进了审评技术的标准化提升[3]。国家主导制定的一系列标准,也对不同品类、等级茶叶的感官术语进行了梳理。原浙江农业大学张堂恒教授主持制定茶叶感官审评术语国家标准,是第一部完整的茶叶感官术语集,具有广泛的代表性和较高的系统性[4],2018年5月1日再次修订发布[5]。

特色鲜明的传统茶叶感官审评术语,具备穷尽完整的优点,但其体系庞杂,需要长期学习才能掌握。与当代年轻消费者的白话语言体系相比,传统审评术语较为晦涩,特别是一些专有名词,未经过专业训练无法理解,导致从业人员及消费者产生认知偏差。经过近2 000年的发展,茶叶感官审评术语独具特色,只是由于时代的发展,传统术语和现代通用语言体系的衔接性不足,导致其中产生了理解上的盲点。

2 基于中国传统茶叶感官审评术语建立茶叶感官风味轮

风味轮是将感官属性经过系统归类后,形成的具有特定结构和层次的图形化术语集合[6],通过确定结构的术语系统,产生有序的结构信息,可以有效地解决传统术语在表达过程中因过于复杂产生的熵增效应。中国茶叶风味轮的建立是推动茶叶感官描述语的标准化发展关键内容,照搬外国主流的方法对于种类繁多的中国茶不具有效率,且无法形成全国范围内统一的体系。随着时代的发展,产业对茶叶感官描述语有了更高的需求,传统审评术语经过2 000年的发展,历代茶人的完善,虽然目前不能完全满足生产者、消费者对茶叶品质描述和认知的要求,但已经形成了规范化体系,为我们基于上一节所提方法3开发更简明易懂的茶叶感官描述语,进一步构建茶叶感官风味轮,提供了强大的理论支撑。

2.1 传统茶叶感官审评术语特点

长期以来,在复杂的传统感官审评术语框架下,茶叶品质评价和学习过程存在“只可意会、不可言传”的现象。传统茶叶感官审评术语具有以下3个特点[4]。

第一,现有的茶叶感官审评术语来源于传统典籍、专家语言和民间惯用语,具有中国传统语言特色。专家用语或为审评师基于经验归纳,或来自于古代典籍;民间惯用语为茶叶生产过程中茶农自发创造的茶叶品质描述用语,具有较强的地域性[4]。虽然传统的茶叶感官术语具有较强的文化属性和文学美感,但由于未在较为广泛的层面达到认知上的一致性,并不能满足近年来业界对茶叶感官评价技术发展的需求。

2.1 供试品的制备 取滇黄精药材在60℃下干燥至恒重,粉碎过80目筛,备用。取样品粉末1 mg至玛瑙研钵中,加入溴化钾粉末200 mg作为分散剂,研磨均匀,取适量细粉平铺于模具中,以20 MPa压强压制1 min,取出,对光检视,以样品均匀、略透光为佳,作为供试品〔10〕。

第二,传统茶叶感官审评术语集是采用穷尽法汇总建立的描述语体系。目前《茶叶感官审评术语》(GB/T 14487—2017)收录术语441 个(含附录39个),涵盖了我国六大茶类外形、汤色、香气、滋味、叶底的审评术语,以及相关虚词,这为基于传统茶叶描述语体系建立中国茶叶感官风味轮提供了完备的词汇库。

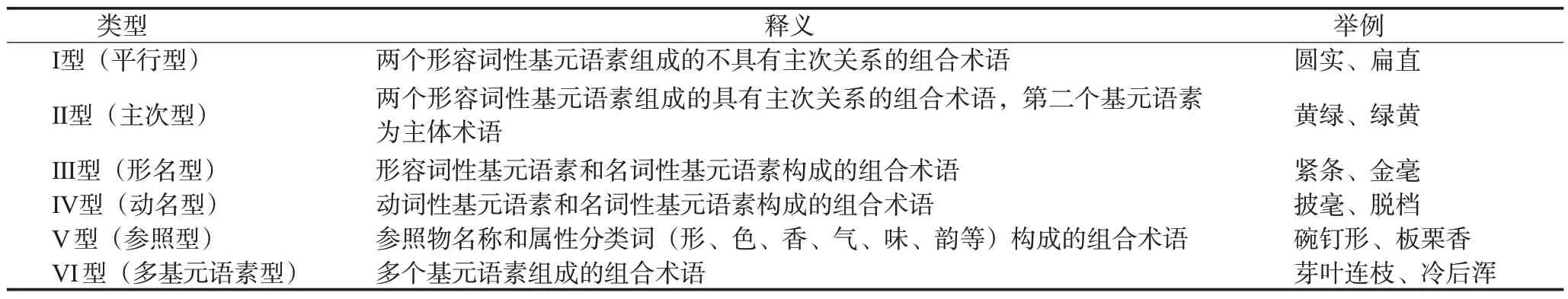

第三,传统茶叶感官审评术语组词遵循中文语法,构词组成多样,存在大量组合术语。通过对术语学相关书籍、文献的查阅,进一步了解到制定术语集可从“基元语素”出发。“基元语素”作为术语的最小概念单位,其构成的术语叫做单词(字)型术语,不具有内部结构[4],对应到我们的感官描述语就是日常可感受到最小的感官属性。基元语素扩展后构成语素组,最终形成组合术语,组合术语具有内部结构[4]。传统茶叶感官审评术语包括名词、副词、形容词、动词4种基元语素[4]。熟练掌握和应用组合术语[7](表2),是专业审评人员进行茶叶品质评价的核心技术。

表2 茶叶感官组合术语结构

2.2 基于基元语素建立中国茶叶感官风味轮

基于语素化的研究视角,基本的感官概念和基元语素表征的感觉特征异曲同工,组合术语的构词来源于基元语素[4]。由于传统茶叶感官描述语中有大量组合术语,在茶叶审评专业人员和未经长期专业训练的新从业人员以及普通消费者之间建立了一道很深的知识鸿沟,品质信息无法在专业审评人员和消费者之间进行快速准确的传递。针对这一情况,提取基元语素成为完善茶叶感官审评术语的关键。

基元语素简洁易懂、指征明确,通过基元语素的提取、整理、分类和定义可以有效降低术语学习难度,是明确茶叶风味概念的核心要素。在基元语素的基础上,进一步构建基于感官认知规律和知识本体的术语框架,能有效提高感官术语使用者之间的沟通效率[6]。

茶叶感官基元语素和风味轮中的具体感官属性有高度的共通性,两者都是感觉的最小单元,都对食品属性的定义具有指导作用。同时风味轮技术能把所有人类感知到的属性特征完整、系统并且具象地归类,形成特定的结构和层次,呈现出一种简洁明了的图形化术语框架结构[6]。基于上述原因,采用穷尽法建立的中国茶叶传统审评术语集可以为风味轮的构架提供完整的理论支撑。为了高效、准确地建立具有广泛指导作用的中国茶叶风味轮,2019 年,中国农业科学院茶叶研究所、中国茶叶学会、农业农村部茶叶质量监督检验测试中心对现行国家标准《茶叶感官审评术语》(GB/T 14487—2017)进行了术语构成及语义分析,提炼茶叶感官术语基元语素,构建了中国茶叶颜色轮、滋味轮、香气轮与总轮。其中颜色轮包括7 类32 个颜色属性;滋味轮包括13 个基础属性,进一步细分为浓度味型、感觉味型、特征味型等3 类;香气轮共包括75 个香气属性,共计120个属性。

3 《茶叶感官风味轮》(T/CTSS 58—2022)标准制定及解读

3.1 制定与发布过程

2021 年10 月,根据茶叶感官风味轮缺乏行业统一标准的现实情况,为了让其在更广泛的程度上获得应用,成立了标准编制工作组,成员包括:张颖彬、鲁成银(中国农业科学院茶叶研究所、农业农村部茶叶质量监督检验测试中心),刘栩(中国茶叶学会),龚淑英(浙江大学),郭雅玲(福建农林大学),赵镭(中国标准化研究院)、黄建安(湖南农业大学),戴前颖(安徽农业大学),周红杰(云南农业大学),陈瑞鸿(中国茶叶股份有限公司)。编写组成员包括了国内涉茶研究机构、行业学会、质检中心、农业大学、茶叶企业中中长期从事茶叶审评研究、教学、产业应用的知名教授及从业人员。

工作组结合标准制定工作程序的各个环节,进行了探讨和研究,同期对2012—2022 年11 年间,农业农村部茶叶质量监督检验测试中心3万余份茶叶样品(茶叶品种选育样品1万余份)的感官评价结果进行了梳理,进一步完善了茶叶风味轮中的感官属性。2022年8月,通过中国茶叶学会感官审评专业委员会学术沙龙,向代表性茶叶企业、感官审评专家、标准等领域专家征求意见并初步形成草案稿。2022 年10 月,完成标准文稿的外部意见征求,进一步完善了标准文稿。

2022 年12 月,通过中国茶叶学会标准专业委员会审定,发布了《茶叶感官风味轮》(T/CTSS 58—2022)团体标准。

3.2 标准内容

T/CTSS 58—2022 规定了茶叶感官基元语素集和风味轮,适用于茶叶感官审评。该标准首次从语言学和感官科学的角度提出茶叶感官风味轮、茶叶感官属性、茶叶感官基元语素、茶叶感官组合术语4个术语,这4个术语的提出基于传统茶叶感官术语,但相关概念在传统茶叶感官术语的解释与应用中属于空白,标准明确了茶叶具体感官属性、基元语素、释义使用范围及常用组合,建立了茶叶感官基元语素集与茶叶感官属性基本框架,最终构建茶叶颜色轮、香气轮、滋味轮及总轮,为我国茶叶感官特征分析及相关应用构建了全面和系统的描述语体系,提高了茶叶感官审评术语标准化、通用化水平,提升了术语的学习效率和运用准确性,完善了茶叶感官审评技术,为茶叶感官品质定性、定量工作的开展奠定了基础,对茶叶感官审评体系完善具有重大意义,也是将中国茶叶丰富多彩的感官品质向世界进行推广的重要手段[8]。新标准中的感官风味轮和2019年发布的茶叶风味轮相比,体系性和科学性进一步提升。

3.2.1 茶叶感官基元语素解读

茶叶感官基元语素集包括茶叶形态(外形、叶底)基元语素、颜色(干茶、叶底、茶汤)基元语素、香气基元语素、滋味基元语素、程度词汇基元语素。程度词汇基元语素中显、多、有、稍/略、微等程度描述词可转化为六点数字标度作为参照,由此可见,传统的中国茶叶感官描述语体系也具备一定的量化描述功能,可以对茶叶具体感官属性进行定量表征。

颜色基元语素包括色调和色感2类,色调是颜色的基本特性,包括白、灰、绿、黄、红、紫、褐、黑,除色调外,可被感知的茶叶颜色属性称为色感,包括明度、彩度、饱和度、光泽度、清浊度和匀度。

香气基元语素包括香气类型、强度及特征、纯度、持久度4类,香气类型为传统感官审评术语中涉及到的具体香型,强度及特征是指香气的浓淡、爽钝等特点。

滋味基元语素包括浓度味型、基本味型和感受味型3类,浓度味型是茶汤滋味的浓度表现,基本味型属于化学感觉,感受味型属于物理感觉[1]。

3.2.2 茶叶感官风味轮解读

茶叶感官风味轮通过对基元语素的梳理,实现了茶叶具体感官属性的结构化呈现,简明易懂,对于消费者和初学者更具有直观性。茶叶感官风味轮(2023 版)包括颜色轮、香气轮、滋味轮及总轮,共有48 个颜色属性、17 个滋味属性、90 个香气属性,合计155 个属性。相对2019 版,2023 版属性数量有所增加,并且通过数年的不断完善,每项分类结构清晰,基元语素精准细致,基本不存在难以对照的感官属性。

颜色轮分为二级结构,一级结构为白、灰、绿、黄、红、紫、褐、黑8种主色调,二级结构为颜色属性,由主色调经辅助色调修饰后形成,共有48个。

茶叶滋味轮分为三级结构。一级结构是滋味味型,包括浓度味型、基本味型、感受味型3个子类;二级结构是3种味型包括的滋味属性,共有17个;三级结构是滋味属性喜好趋势,最外层“+”“-”“○”分别表示消费者正向喜好、负向喜好、中性喜好。

茶叶香气轮分为四级结构:一级结构是香气呈现类型,分为草本类、花香类、果香类、荤食类、熟化类、火工类、烟气类、外源类、仓储类、陈化类、其他类11 类。二级结构是香气的形成原因,包括嫩度、品种、工艺、地域、树龄、存放6种单独类型及其交互作用类型。三级结构是香气属性,共有90 个,风味轮构建时在基元语素的基础上对具体香气属性进行了细化,例如将花香详细划分为幽(春兰、茉莉)、郁(腊梅、玉兰)、馥(栀子、珠兰)、蜜(桂花、玫瑰)4种类型,将果香分为坚果香(杏仁、核桃、板栗等)、干果香(荔枝干、桂圆干、梅子干等)、鲜果香(梨、葡萄、水蜜桃等),通过具体感官属性的细化能够更好地对茶叶风味进行锚定,通过风味轮的参照,可以对其进行精准表达,消除了研究机构、繁育机构、加工企业及消费者之间信息交流的鸿沟。此外香气属性除了通过直接嗅闻感知外,在品饮的鼻后感觉中也普遍存在,也应加以考量。四级结构是香气属性喜好趋势,其不同符号的具体含义和滋味轮一致。

基于风味轮构建的术语框架体系,茶叶感官审评可参照风味轮中的细分感官属性,逐渐建立对不同感官特征的记忆认知。同时茶叶感官风味轮适用于不同饮茶场景,除专业审评、教学外,还可应用于日常品饮,不论使用盖碗、玻璃杯、马克杯泡茶,只要方便观察汤色、香气等,均可随手拿起风味轮进行对照。

4 茶叶感官风味轮构建的文化意义

各具特色的传统风味食品是一个国家文化软实力的重要组成部分。2022 年,中国传统制茶技艺及其相关习俗、法棍面包的工艺和文化同时列入了人类非物质文化遗产,可见不仅仅是中国,世界各国都在加强传统食品文化、习俗、技艺的保护与宣传。而风味,是传统食品最核心的特色,因此结合了感官科学知识体系和中国传统审评术语的茶叶感官风味轮是讲好中国茶文化故事的最佳载体。为此,茶叶感官风味轮的视觉艺术呈现邀请了毕业于中国美术学院的青年艺术家李楠完成,颜色轮的配色根据实际茶样进行还原,香气、滋味及总轮的配色均选自以故宫色为代表中国传统色,深度融合中国艺术美学和色彩美学,在茶学专业性的基础上同时体现了高度的美学、文化和艺术性。

此外,茶叶感官风味轮同步发布了英文版,希望中国制定的茶叶风味解读方案能和葡萄酒、咖啡风味轮一样成为世界通行的文化符号,全球的事茶人依照中国的感官风味轮进行茶叶品质学习、评价。这不仅仅依赖于专业茶叶工作者的努力,也需要广大的茶友、消费者、风味爱好者在更广阔的维度上对茶叶感官风味轮进行深度地使用和宣传,这将为风味轮相关工作增添更多的意义!