中医食养的涵义辨析及发展简史

2023-10-20李靖焜黄晟赫彭佳妹张清源吴千言敖梅英江西中医药大学科技学院南昌330004江西中医药大学南昌330004

李靖焜 黄晟赫 彭佳妹 张清源 吴千言 敖梅英 (.江西中医药大学科技学院 南昌 330004;.江西中医药大学 南昌 330004)

随生活节奏、自然环境变化及其他各因素影响,大众健康意识不断提升,如何预防疾病、改善亚健康状态备受关注。中医食养作为我国传统医学“治未病”思想的体现,相关内容更得到诸家重视与研究,国内外皆有大量医家、学者对此进行深入探究并撰写了许多极具学术价值的著作,其中多以描述某朝代食养发展概况或某名医或某著作养生思想为主,鲜有针对中医食养、食疗与食补等相关养疗法则涵义进行比较探析的,也鲜有对其发展简史进行图谱化呈现的研究报道,故本文通过系统梳理古文献与现代文献就这两方面展开探讨。

1 中医食养相近养疗法之涵义辨析

1.1 中医食养

食养二字,最早出现在《素问·五常政大论》中,其云:“病有久新,方有大小,有毒无毒,固宜常制矣。大毒治病,十去其六,常毒治病,十去其七,小毒治病,十去其八,无毒治病,十去其九,谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。不尽,行复如法。”张锡纯《医学衷中参西录》中载:“(食物)病人服之不但疗病,并可充饥,不但充饥,更可适口。用之对证,病自渐愈,即不对证,亦无他患。”一言道出食物之用,可充饥、可疗病、可养生,故言饮食养生法是指以中医理论为指导,制定合理的饮食,使个体恢复健康。随着我国医学文化的发展,专家学者们对“中医食养”赋予了更加丰富的内涵,指以中医基础理论为指导,与现代医学结合,以食物性味功能为依据,以辨证论治为法则,选用适合个人体质的食物或药食两用食材,选用适宜的烹调或加工方法制成药膳或食养食品,通过调整饮食来调理身体、预防疾病、养生保健的方式[1-3]。

1.2 其他相近的养疗法

在中医养疗范畴,食养、食疗、食补、食禁,在实际应用中,向来密不可分、相辅相成,但究其涵义与法则亦有所差异。见表1。

食养作为我国中医文化的重要组成部分,各时代学家对其定义不尽相同,在全国科学技术名词审定委员会(CNCTST)审定的《中医药学名词》中,对“食养”一词作出了明确而规范的解释,即选择适宜食物以养生的方法[4]。

食疗,亦称食治,是指利用食物制成药膳、药酒、药茶等或作为辅助药物直接或间接来治疗疾病的过程。《黄帝内经》中“大毒治病,十去其六,常毒治病,十去其七,小毒治病,十去其八,无毒治病,十去其九,谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也”便可体现这一原则。

食补,是指以自身身体状况为根本,利用食物的营养功效,通过进补膳食来达到养生保健的目的。

食禁,是强调与身体不相适宜的食物应禁止使用。张仲景《金匮要略·禽兽鱼虫禁忌并治》中云:“所食之味,有与病相宜,有与身为害。若得宜则益体,害则成疾。”是说各种食物性味不同,有的适合自身的体质及病症,有的则会起相反作用,故要选择相宜之食为用。

2 中医食养的发展简史

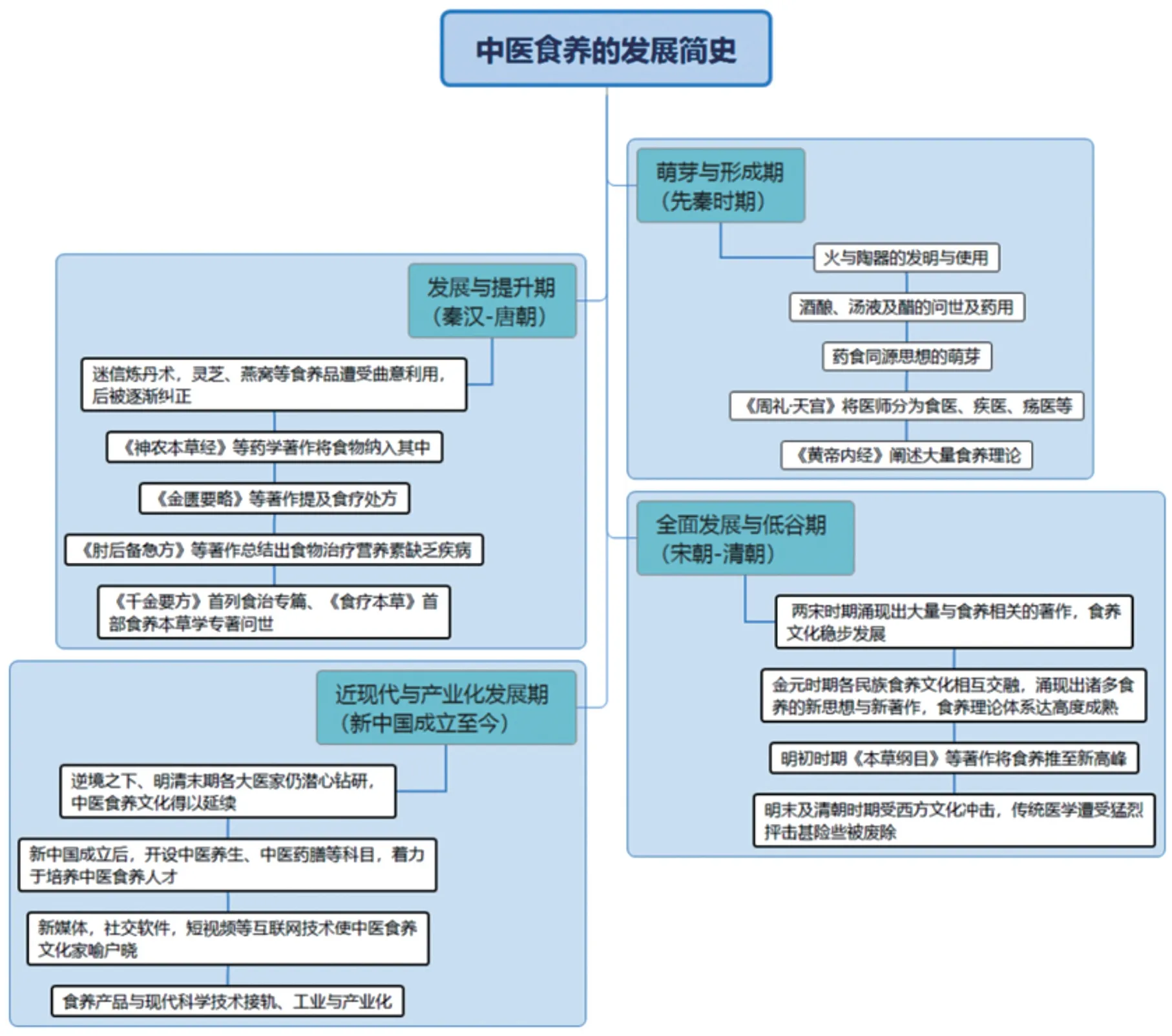

中医食养作为中国中医文化重要组成部分,在各代医家学者的探索研究下呈现出蓬勃发展之势。理论创新、思想更迭,故寻迹整理以使中医食养发展历程能够更加清晰呈现。现对中医食养的发展简史进行梳理。见图1。

图1 中医食养的发展简史图

2.1 中医食养的萌芽与形成期

先秦时期是食养初现之时。火的发明、陶器的使用为食养萌芽提供物质基础,药食同源理论奠定其思想基础。传说,火由燧人氏发明,生食以火烤熟,再以陶器盛装,可减少细菌病毒的滋生,降低胃肠疾病的发生率。随着社会发展,仅烤制之法已无法满足百姓需求,由此出现了酒酿、汤液及醋。无论是仪狄制酒还是杜康造酒,亦或是仰韶文化时期酒酿的发现,皆体现着古贵族之间饮酒的风气,酒也在当时成为一种奢侈的饮品;《汉书》中尊酒为“百药之长”、许慎《说文解字》中“酒所以治病也。《周礼》有医酒”的描述,则说明人们已更进一步将酒作为疗疾佳品,可助通血脉、御寒气、行药势等,如甲骨文中发现的“鬯其酒”即是目前所知最早的一种色美味香的药酒[5]。伊尹创制汤液,善烹饪、精养生,则为后世发现汤液治疗作用及方剂的出现奠定了基础。

古有神农尝百草,于此过程发现草木的寒热温凉、有毒无毒等性能;或是在找寻食物过程中误食某些有毒植物,使机体产生某些不良反应或恰好解除了身上某些病痛,而有意识避开或特时服用。以食为药、以药为食,无毒者服之,有毒者避之,即药食同源,是指药物和食物具有偏性及四气五味的属性,渊源相同[6]。现药、食定义虽已有明确区分,但药食同源思想早已深入人心,建国后卫生部门更是先后两次颁布 “按照传统既是食品又是药品的物品名单”来对这一类型的药物进行明确和规范[6],亦体现出“药食同源”对于当今医学发展的重要性。

《黄帝内经》的问世,奠定了食养的理论基础;《周礼·天官》中食医的设立,标志着食养的初步形成。《内经》虽无专设“食养”篇,但蕴含十分丰富的食养内容,如其中“谷肉果菜,食养尽之”“常食方食,无食他食”等言论以及顺自然、法阴阳、和术数、起居常等诸多养生观的描述,皆对于食养的萌芽与形成起巨大推动作用。

2.2 中医食养的发展提升期

秦汉、魏晋南北朝时期,秦始皇“罢黜百家、独尊儒术”政策与动荡战乱的时局,令福祸相依,因道家迷信炼丹术的发展,使兴起的食养医学变为服“石”养生,灵芝、燕窝等食养珍品的发掘也被曲意利用,令食养发展一度受阻。此后随着一批医学著作及杰出医学家的出现,食养发展才得以渐入正轨。此时期诞生了第一部药物学著作《神农本草经》,记载有许多具医疗价值的食物,并将所载本草分为上、中、下三品;第一部医方书《五十二病方》载有247 种食物入药,其中大多是日常食物;南梁著名营养学家陶弘景,所撰《养性延命录》为我国现存最早的一本养生学专著;西汉淮南王《淮南子》中提岀一整套简单易行的养生方法,提倡适饮食以促健康;东汉张仲景著《伤寒杂病论》,提到食物约80 种,并采用“猪肤汤”“甘麦大枣汤”等典型食疗处方;晋葛洪著《肘后方》、隋医巢元方著《诸病源候论》,认识到若干由营养素缺乏所致的疾病,总结岀用相关食物来进行治疗的方法,如海藻酒治甲状腺病等。

隋唐时期,中国成为世界文化交流中心,文化输入与输出不断进行。此时期食养文化发展一路高歌猛进,包括孙思邈的《千金方》、王冰次注的《黄帝内经·素问》以及我国乃至世界的第一部药典《新修本草》等在食养方面均有涉猎。

药王孙思邈,我国古代闻名的老寿星,极其注重养生保健,所著《千金要方》首列食治专篇,并于《千金翼方》中指出:“安身之本,必须于食;救疾之道,惟在于药。不知食宜者,不足以全生;不明药性者,不能以除病。故食能排邪而安脏腑,药能恬神养性以资四气。”明确提出食养总原则,并在《千金要方》用大量篇幅介绍食物疗法,提出“先饥而食,先渴而饮”“饮食以时,饥饱得中”“食欲数而少,不欲顿而多,则难消也”等观点以论述日常饮食原则,奠定了我国传统饮膳疗法科学的理论基础,对推动食养发展起着不可磨灭的作用。另言孟诜,孙思邈的弟子,一位长于食疗和养生术研究的医学家,所撰《食疗本草》为我国第一部食疗食养本草学专著,全书收录食物227 种,分别介绍食物的性能、效用、烹调方法、进食原则等,并明确地以食疗作为主要内容,有精辟而独到的食治概念和学术观点,区别于过去的一般本草著作,正式确立了比较完善而系统的食养学科。

2.3 中医食养的全面发展期

两宋时期,社会安定,食养文化全面发展。宋府官修医籍《太平圣惠方》中,列有28 种疾病的食治方法;《圣济总录》专录“食治”一门;陈达雯《本心斋蔬食谱》载蔬食二十谱;林洪《山家清供》集观赏、养生于一体,所列皆以食物为主,不同于之前食药合用的著作,是真正的食疗学;娄居中《食治通说》提岀“食治则身治”;陈直《养老奉亲书》为我国现存最早的老年病学专著,记述了老年疾病相关的治疗保健,载有食疗方剂162 首,皆促进食养文化稳步发展。

金元时期,各民族食养文化相互交融,理论体系趋于完善并达高度成熟。少数民族的统治,将各民族中医思想带入中原,与汉民族思想文化相互碰撞、交融。同时,这一时期也涌现出诸多有关食养的新思想与新著作。《四库全书提要》言“儒之门户分于宋,医之门户分于金元”,名扬古今的金元四大家——李杲、朱震亨、张从正、刘完素,虽在学术方面各执其说,但都非常注重饮食调养,这在他们所撰医书中各有体现。东垣老人《脾胃论》中“人以水谷为本,故人绝水谷则死,脉无胃气亦死”,提倡合理饮食、摄养脾胃以达长寿;张从正《儒门事亲》中“养生当论食补”“精血不足当补之以食”等,主张以食养补虚扶正;朱震亨《格致余论》中“因纵口味,五味之过,疾病蜂起”,认为应食有节制,以防过纵伤及自身。同时,元代贾铭撰《饮食须知》,所载食物种类达357 种[7],并明确食性滋味及其对脏腑功能的影响、配伍宜忌、过食之弊等;太医忽思慧所著《饮膳正要》为我国第一部饮食营养学专著,内容丰富,对于养生方法与禁忌的论述科学详细[8],全书所载多为保健食品,养生和医疗效果同时呈现其中,健康人饮食标准亦由此立论。《饮膳正要》集蒙汉两族医学精华为一体,标志着中国饮食保健学科的高度成熟。元末《回回药方》融合中外医学思想,为中国大型综合性回回医药学典籍,对食养方面的论述较为丰富。

明清时期,食养文化发展面临既促进又打击的双重情况。初期,李时珍所著《本草纲目》和密斋的《养生四要》均以阴阳平衡、五味既济为观点,论证了老年养生制方用药宜不偏不倚、非寒非热的“中和”之法;黄鹊辑所著《粥谱·附广粥谱》载药粥方二百余首、许克昌所撰《外科证治全书》介绍了外科食疗的验例,以及袁子才的食疗著作《随园食单》、王孟英的《随息居饮食谱》、龚廷贤的《寿世保元》、沈李龙的《食物本草会纂》、陈修园的《食物秘书》等,皆促进食养文化多元发展。另,因明代特殊历史背景,此时期出现了大量以“救饥”“救荒”为目的的著作,以朱棣所撰《救荒本草》为代表性书籍。后期,政府的闭关锁国政策、接连而来的战争及资本主义的打压,使中国在政治经济、文化科技等方面遭受沉重打击,医学发展也因受西方文化的猛烈抨击而受到质疑、一度停滞,甚至面临被废危机。

2.4 中医食养的近代化发展

挑战与机遇并存,明清后期,食养文化发展虽受停滞,但各大家仍专于本心、潜心研究,取精华去糟粕,方令中医文化屹立不倒。新中国成立后,我国医学事业重新受到重视,饮食保健也得到相应发展。1976 年,国家正式批准成立中医养生康复专业,并在在本专业下设“中医饮食营养学”“中医药膳学”等课程,使传统饮食保健文化与技术得到传播与延续。在著作方面,医学家们除对古代文献进行校对整理外,根据现代临床分科,结合营养学知识,将中医饮食保健文化进行更加细致的发挥,出版了专业工具书,使食养专业化发展不断精进,如2002 年出版由罗晶所撰的《饮食养生》,及《实用中医营养学》《中医食疗学》《中华现代药膳食疗手册》《家庭实用药膳食疗大全》《小儿药膳食疗》《中老年人养生保健食疗药膳手册》等。同时,借助科普书籍、网站、光盘等现代科学技术对中医饮食保健文化进行大力推广。

同时,食养产业化发展不断形成,例如将铁棍山药粉与山东东阿阿胶等打造成为高标准食养产品的众多产业,以及近年来新呈现的药膳馆与养生粥等产业。

3 结语

中医食养历经原始社会的初始萌芽,先秦两汉的理论奠基,魏晋南北朝的别样推动,隋唐两宋的繁荣昌盛,金元时期的交汇融合、高度成熟,明清的完善发展与危机,及至建国后的再度昌荣,现社会的精进探索、多元推动,食养文化一路发展、一路完善,至今已呈现出产业化蓬勃发展之趋势。今后随着科研实践的拓展与深入,中医食养必将进一步被研究、开发与应用,将持续成为实现全民健康的重要途径。