基于气相色谱-离子迁移谱结合多元统计方法分析辣椒品种对辣椒油理化性质和风味物质的影响

2023-10-18杨芳袁海彬贾洪锋邓凤琳王珍妮

杨芳,袁海彬,贾洪锋,邓凤琳,王珍妮

(四川旅游学院 食品学院,四川 成都,610100)

气相色谱-离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectrometry, GC-IMS)是一种近年来出现的新型气相分离和检测技术,具有分辨率高、灵敏度高等特点,特别适合于挥发性有机化合物(volatile organic compounds, VOCs)的痕量检测,在果蔬[1]、香辛料[2-3]、调味油[4]和菌类[5]等VOCs的检测分析方面得到了广泛的应用[6]。

辣椒(CapsicumannuumL.)属茄科一年或多年生植物。辣椒中含有丰富的辣椒素、辣椒红素、维生素C、多酚、类黄酮等物质[7-9],因而具有清除自由基、抗氧化、抗肿瘤等生物活性[8-12]。不同品种的辣椒在辣椒素含量、VOCs的种类及含量上有明显差异[13-14]。辣椒油是用干辣椒和植物油制成的有独特风味的调味油,具有香味浓郁、辣度适口的特点,在川菜的加工中具有举足轻重的地位,深受人们的喜爱[15]。张洪新等[16]采用GC-MS对14种不同品种辣椒制成的辣椒油制品的挥发性香气成分、辣椒素含量等进行了对比,结果发现样品的香气成分和辣椒素含量均存在差异。何小龙等[17]对4种辣椒和大豆油制备的辣椒油进行研究发现,辣椒品种对辣椒油中辣椒素和二氢辣椒素的含量影响显著。石自彬等[18]对10种辣椒和花生油制备的辣椒油进行研究发现,辣椒油的挥发性风味成分中,酯类化合物含量最高;辣椒油的抗氧化效果随贮藏时间延长而减弱,反复熬煮会使辣椒油的抗氧化效果减弱。然而,上述研究主要采用常规的GC-MS技术,对一些含量少但对风味至关重要的物质却无法分析鉴定[4,19]。目前,采用GC-IMS分析辣椒品种对辣椒油中VOCs的影响的研究较少。

本研究通过HPLC和GC-IMS等检测技术和方法,对5种辣椒(子弹头、龙脊椒、涮涮辣、七星椒、干线椒)制备的辣椒油中辣椒素类物质含量、色差、过氧化值、VOCs进行检测和分析,结合主成分分析(principal component analysis, PCA)、偏最小二乘-判别分析(partial least squares-discrimination analysis, PLS-DA)及热图聚类分析等多元统计方法,分析辣椒品种对辣椒油的理化性质和VOCs的影响,以对辣椒油的理化性质和风味品质进行更为科学、系统的评价,这将为不同品种辣椒制备辣椒油的品质评定和合理加工提供一定的理论支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

辣椒品种:子弹头、龙脊椒、涮涮辣、七星椒、干线椒;金龙鱼玉米油,益海嘉里(重庆)粮油有限公司;精制食用盐,四川省盐业总公司。

冰乙酸、二氯甲烷、KI、Na2S2O3、可溶性淀粉、KIO3,均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

Flavor Spec®型GC-IMS仪:含CTC自动顶空进样器、Laboratory Analytical Viewer(LAV)分析软件、GC×IMS Library Search软件及软件内置的NIST数据库和IMS 数据库对物质进行定性分析,德国G.A.S公司;戴安Ultimate 3000型HPLC仪,赛默飞世尔科技有限公司;IS128型万分之一分析天平,上海西塘生物科技有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 辣椒油制备

参考文献[17]的方法并稍作修改。

不同品种干红辣椒→微波(功率1 000 W)加热1 min→凉至室温→粉碎→过筛(18目)→称重(24 g)→加入食盐(1 g)→混匀辣椒面,备用。玉米油(100 g)→熬制(180 ℃)→加入至辣椒面中→搅拌(约35 s)→自然降温浸提(24 h)→编号(样品编号PZ1、PZ2、PZ3、PZ4、PZ5,分别对应子弹头、龙脊椒、涮涮辣、七星椒、干线椒5种辣椒制备的辣椒油样品)→待测

自然浸提完成后,每个样品取上层清油液,分别用于辣椒素类物质含量、色差值、过氧化值、VOCs的检测,各平行测定3次。

1.3.2 辣椒素类物质含量的测定

参照GB/T 21266—2007《辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法》[20],采用高效液相色谱法对辣椒油中辣椒素含量、二氢辣椒素含量、辣椒素类物质总量、斯科维尔指数和辣度进行测定,平行测定3次。

色谱柱Zorbax SB-C18(4.6 mm×250 mm×5 μm)石英毛细管柱;流动相65%的甲醇水溶液;紫外光波长280 nm;流速1 mL/min;柱温30 ℃。

1.3.3 色差的测定

利用色差仪测定不同样品的亮度(L*)、红度(a*)、黄度(b*)值,平行测定3次。

1.3.4 过氧化值的测定

参照GB 5009.227—2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》中的滴定法[21],对辣椒油的过氧化值进行测定,平行测定3次。

1.3.5 VOCs的检测

取1.5 g辣椒油样品于20 mL顶空瓶中,80 ℃下孵化20 min后,顶空进样,用GC-IMS仪进行测定;分析时间40 min;平行测定3 次,盲测1次。

自动进样条件:孵化温度80 ℃;孵化时间20 min;进样方式顶空进样;进样体积500 μL;进样针温度85 ℃;振荡方式加热;孵化转速500 r/min;不分流;清洗时间5 min。

GC条件:色谱柱WAX(30 m×0.53 mm×1 μm)石英毛细管柱;色谱柱温度60 ℃;载气N2(纯度≥99.999%);IMS温度45 ℃;载气流速0~10 min,2 mL/min;10~20 min,10 mL/min;20~40 min,100 mL/min。

IMS条件:漂移管长度9.8 cm,漂移管温度45 ℃,漂移气为N2(纯度≥99.999%),漂移气流速150 mL/min。

1.3.6 数据处理

利用Flavor Spec®配备的 Laboratory Analytical Viewer(LAV)分析软件及GC×IMS Library Search定性软件对辣椒油样品的VOCs进行采集和分析;利用软件内置的 NIST数据库和IMS数据库对物质进行定性分析。

采用Excel和Origin进行数据的统计和绘图;采用SPSS 26.0对样品间差异采用ANOVA检验分析,利用Duncan方法进行显著性差异分析,P<0.05,差异显著;采用SIMCA 14.1进行PLS-DA;用R语言进行热图聚类分析;结果用平均值±标准差的形式表示。

2 结果与分析

2.1 辣椒品种对辣椒油中辣椒素类物质含量的影响

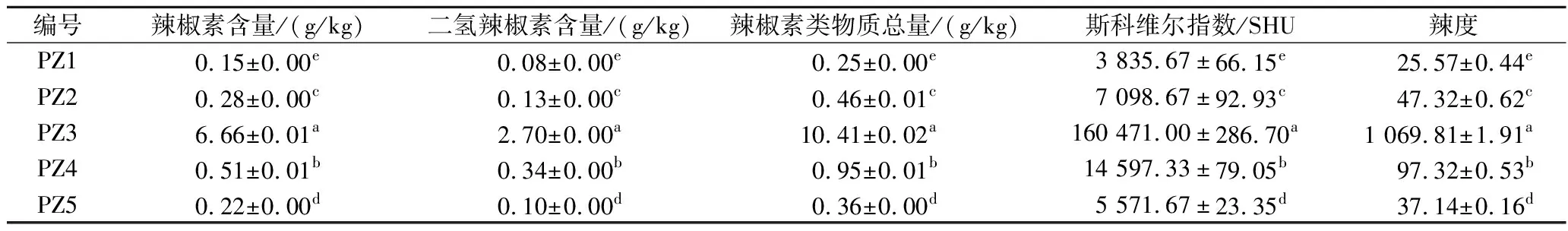

辣椒素类物质是辣椒碱类化合物的总称,是辣椒油中的辛辣成分,属于酰胺类化合物[22]。辣椒素具有调味、清除自由基、抗氧化、抗癌等活性[8-12],但大量摄入辣椒素会产生毒性,局部刺激导致呼吸道感染,并可能会增加某些癌症的发生[12]。5种辣椒油的辣椒素类化合物含量如表1所示。

表1 辣椒油样品的辣椒素类物质含量Table 1 Content of capsaicinoids in chili oil samples

由表1可知,5种辣椒油的辣椒素含量、二氢辣椒素含量、辣椒素类物质总量、斯科维尔指数、辣度顺序均为PZ3>PZ4>PZ2>PZ5>PZ1;均为涮涮辣制备的辣椒油样品(PZ3)显著高于其余4种样品(P<0.05)。PZ3辣椒素类物质总量高达(10.41±0.02) g/kg、辣度高达1 069.81±1.91,这与辣椒素等辣味物质的含量多少直接影响辣度[23]的结论一致。产生这些差异的原因,可能主要是辣椒品种的不同。因此,在选择制作辣椒油的辣椒品种时,应根据产品对辣椒素类物质总量和辣度的不同需求来选择。

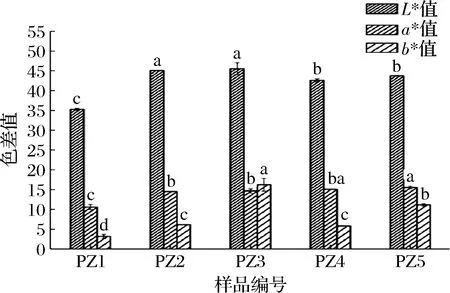

2.2 辣椒品种对辣椒油色差的影响

由图1可知,5种辣椒油的亮度(L*)依次为PZ3>PZ2>PZ5>PZ4>PZ1,PZ3最大,为45.57±1.49;PZ2次之,为45.11±0.01。PZ5红度(a*)最高,PZ3黄度(b*)最高且与其余样品间存在显著性差异(P<0.05)。产生这些差异的原因,可能与不同品种辣椒自身所富集的辣椒红素、β-胡萝卜素等含量不同有关[7]。

图1 辣椒油样品的色差值Fig.1 Chromatic aberration value of chili oil samples 注:小写字母不同表示组间差异显著(P<0.05)(下同)。

2.3 辣椒品种对辣椒油过氧化值的影响

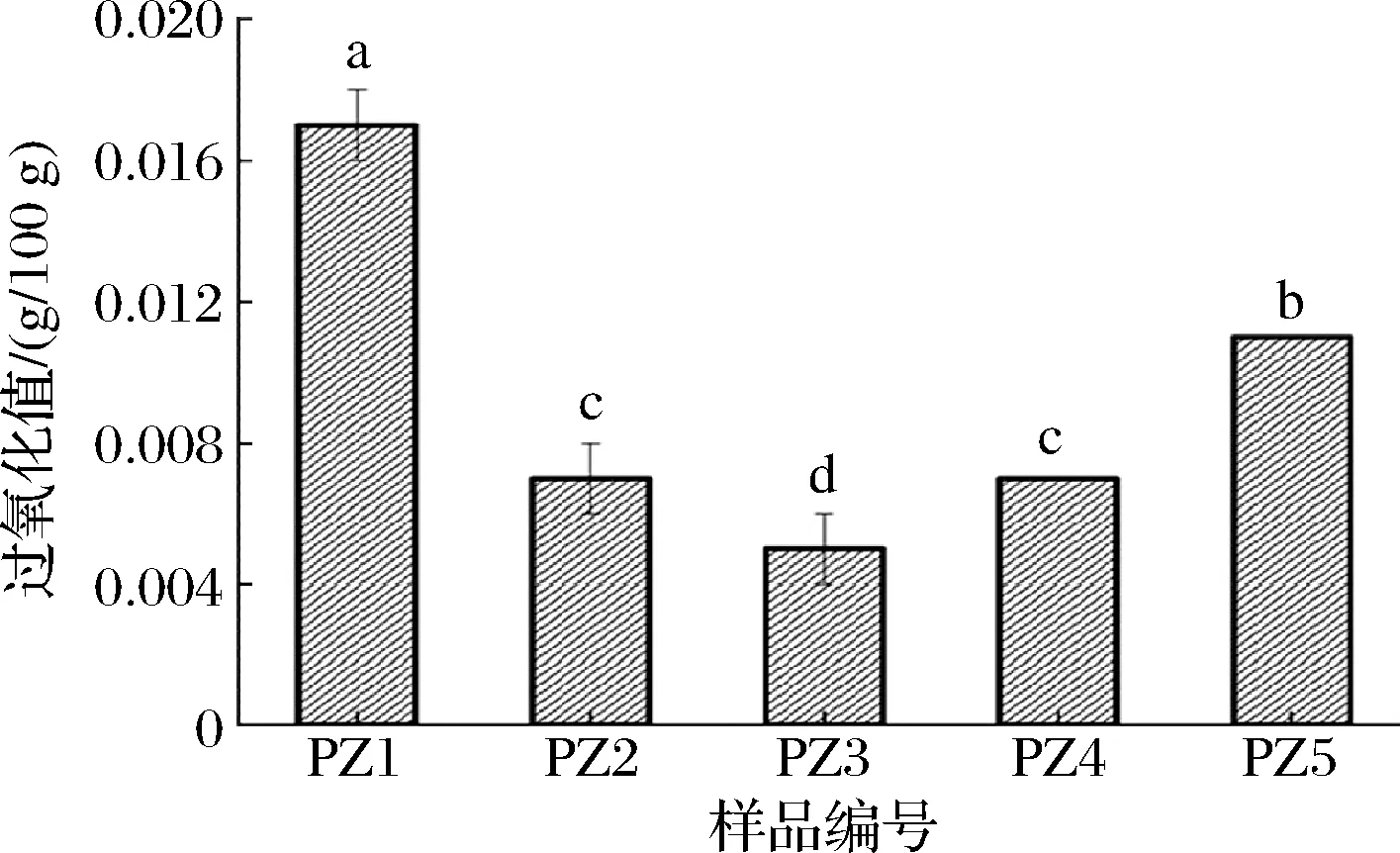

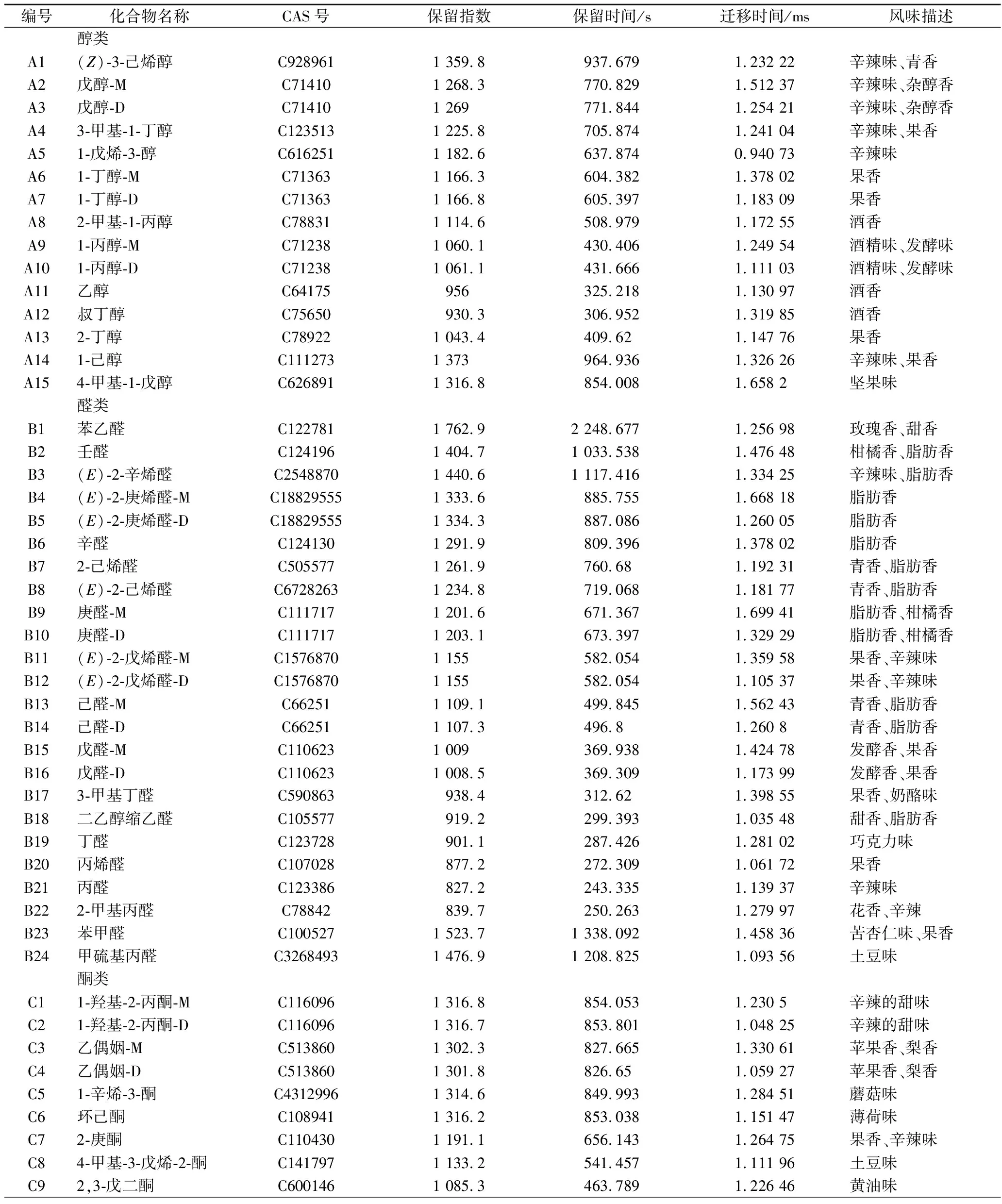

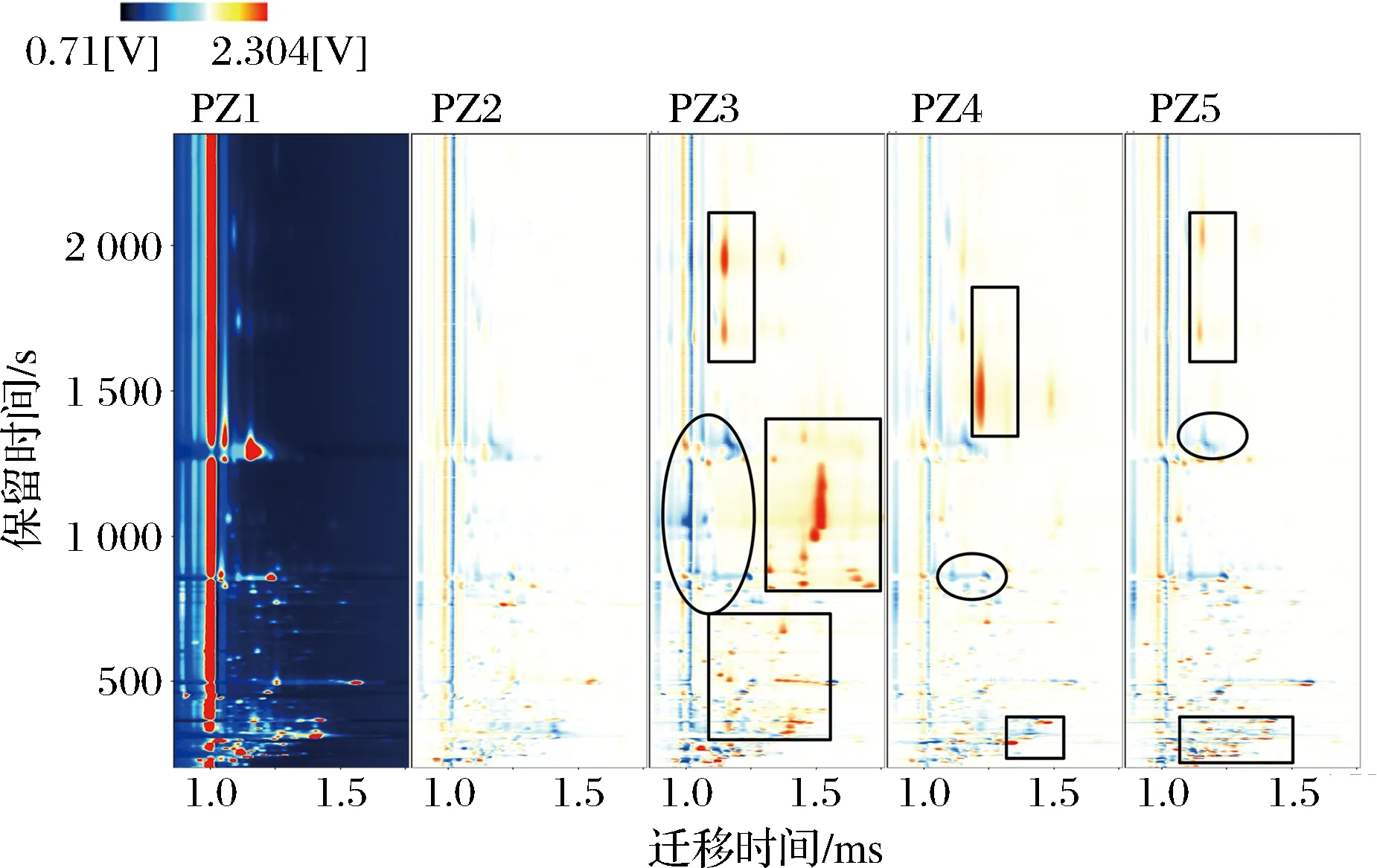

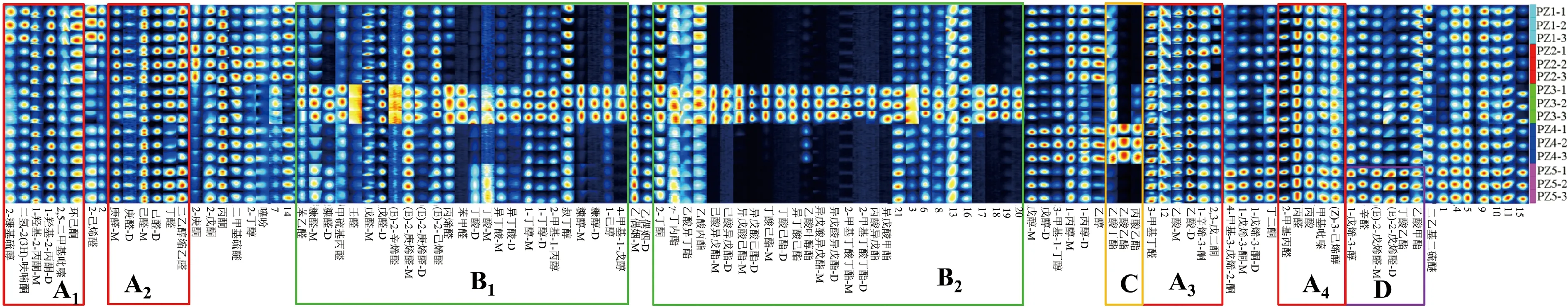

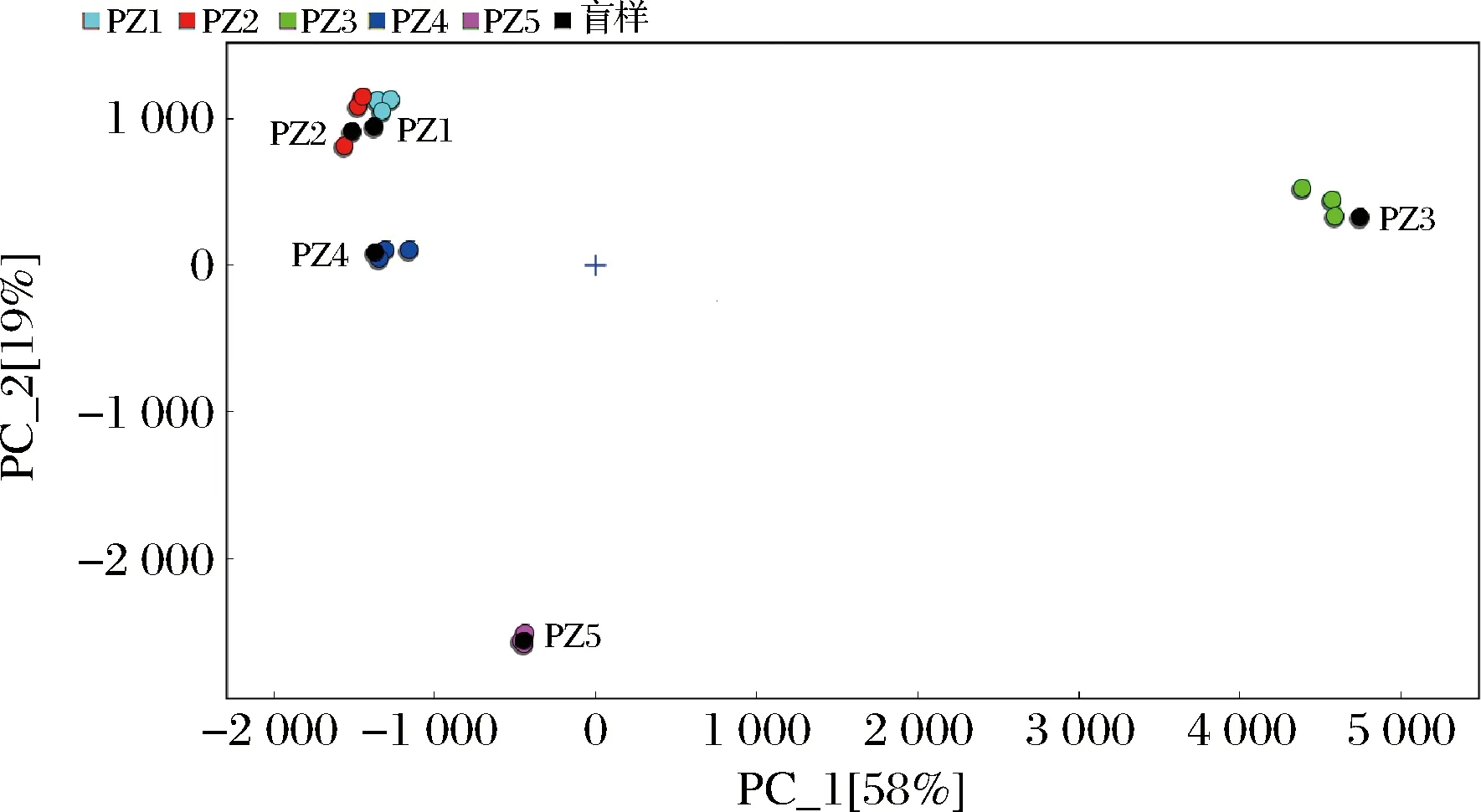

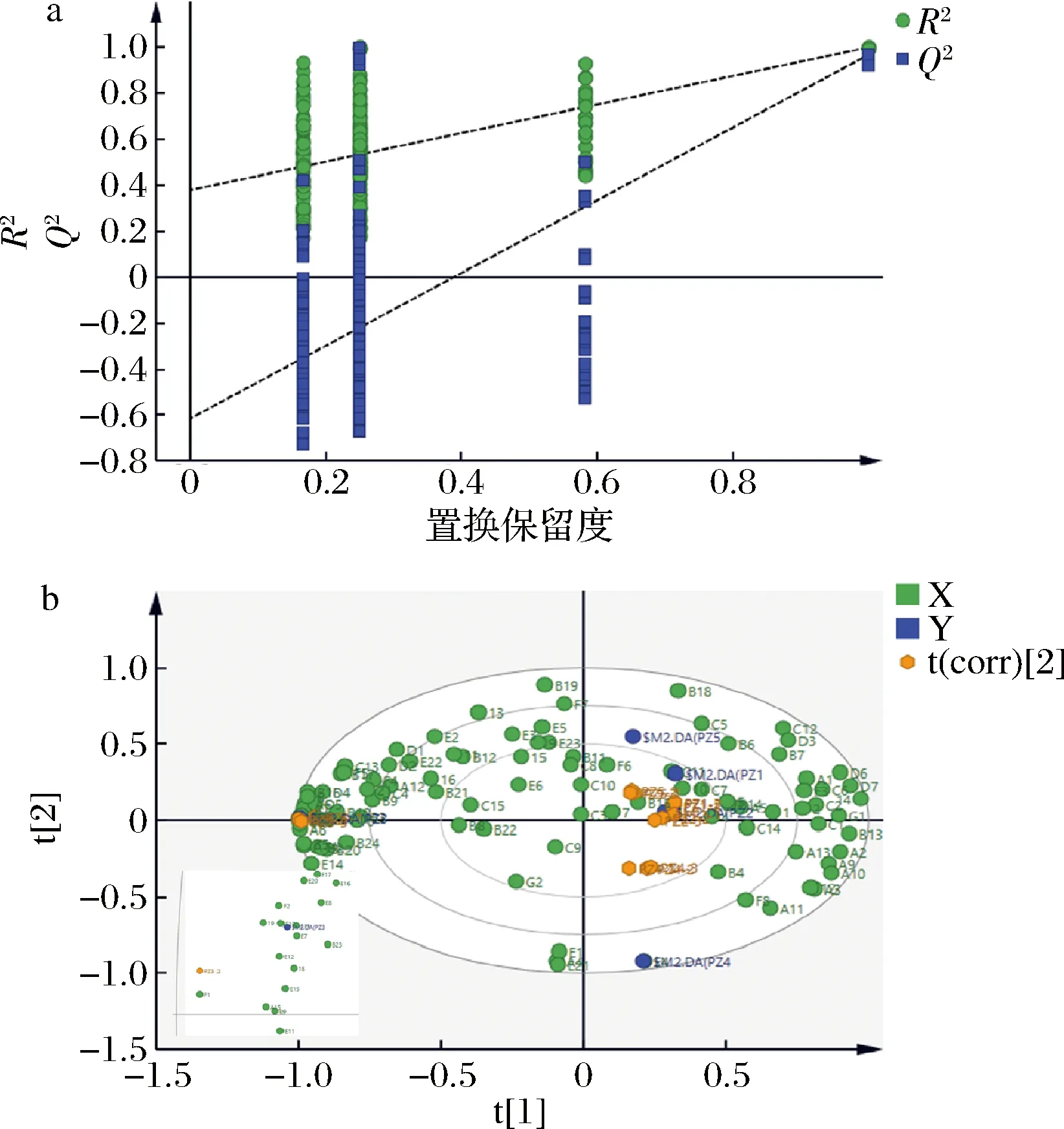

油脂的过氧化值是评价油脂氧化程度的关键指标[24]。由图2可知,5种辣椒油的过氧化值依次为:PZ3 图2 辣椒油样品的过氧化值Fig.2 Peroxide value of chili oil samples 2.4.1 辣椒油VOCs的定性分析 对照GC×IMS Library Search内置的NIST数据库和IMS数据库,根据辣椒油VOCs的保留指数、保留时间和迁移时间进行定性分析,结果如表2所示。部分VOCs出现了二聚体,它们具有相近的保留时间和不同的迁移时间,这是GC-MS所检测不出的[26]。5种样品中共检测出73种VOCs,94个信号峰,分别为醇类12种(二聚体3种)、醛类19种(二聚体5种)、酮类12种(二聚体3种)、羧酸类4种(二聚体3种)、酯类18种(二聚体5种)、杂环类6种(二聚体2种)、硫醚类2种。其中醛类(二乙醇缩乙醛、己醛、3-甲基丁醛、丙烯醛等)种类最多且含量高,阈值低[27],对辣椒油风味贡献大;其中,己醛主要来源于植物油的氧化[28],可为辣椒油提供青香和脂肪香;来源于异亮氨酸的Strecker降解[29]的3-甲基丁醛可为辣椒油提供果香。酯类物质主要来源于醇类和酸类化合物所发生的酯化反应[30],如乙酸乙酯、异戊酸己酯等酯类物质,可为辣椒油提供果香、青香。脂肪氧化的另一产物酮类[31]在辣椒油中含量也较高。此外,乙酸、丙酸等具有酸味的物质是辣椒油中的“异味”物质,降低“异味”物质的含量可使辣椒油风味得到提升[15]。 表2 辣椒油样品已定性挥发性有机化合物Table 2 Identified VOCs in chili oil samples 2.4.2 辣椒油VOCs的GC-IMS二维差异图 图3是以PZ1为参照,其余谱图扣除PZ1中的信号峰,得到的GC-IMS二维平面差异谱图。 图3 辣椒油样品的GC-IMS二维差异图Fig.3 GC-IMS two-dimensional qualitative topographic diffence plots 整个二维谱图背景为蓝色,横坐标1.0处为反应离子(reactive ion peak,RIP)峰,RIP峰两侧的每一个点均代表一种VOC,白色表示VOC浓度较低,红色表示浓度较高,颜色越深表示浓度越大。由图3可知,矩形区域红色VOCs的含量相对于PZ1高,椭圆形区域蓝色VOCs的含量相对于PZ1低;PZ3、PZ4和PZ5的VOCs种类及含量与PZ1差异较大,PZ1和PZ2的VOCs种类和含量相近。 2.4.3 辣椒油VOCs的GC-IMS指纹图谱 指纹图谱(图4)可以直观地呈现5种辣椒油VOCs之间的差异,整个图背景为蓝色,Y轴为样品编号(每1行为1个样品的指纹图谱),X轴为VOCs的名称或编号,图中点的颜色深浅和点的面积表示VOCs含量的高低,颜色越深面积越大则含量越高,即白色点表示VOCs含量低,红色点表示含量高[1]。 图4 辣椒油样品的指纹谱图Fig.4 Fingerprint spectra of chili oil samples注:21种未定性的VOCs以阿拉伯数字进行编号(下同)。 结合表2和图4可知,5种样品共有且含量较高的VOCs集中在A(A1~A4)区域,包括3-甲基丁醛、2-甲基丙醛、庚醛、2,3-戊二酮、环己酮、1-辛烯-3-酮、2,5-二甲基吡嗪、甲基吡嗪、(Z)-3-己烯醇、二氢-2(3H)-呋喃酮等,为辣椒油贡献辛辣味、脂肪香、青香、果香、花香等总体风味特征。B(B1~B2)区域,包括异戊酸己酯、异丁酸己酯、己酸异戊酯、丁酸己酯、异戊酸异戊酯、2-甲基丁酸丁酯、异戊酸甲酯、乙酸丙酯、乙酸叶醇酯、丙酸异戊酯、苯甲醛、丙烯醛、糠醛、壬醛、糠醇、1-己醇等,多数为酯类,在PZ3中含量高且与其余4种样品间存在显著性差异(P<0.05),所以PZ3果香味浓,风味最为特别。C区域的乙酸丁酯、丙酸乙酯、乙酸乙酯在PZ4中含量高且与其余样品间存在显著性差异(P<0.05),可能为PZ4与其余样品香气的差异所在。D区域的(E)-2-戊烯醛、乙酸甲酯、丁酸乙酯、辛醛在PZ5中含量高,可能为PZ5的主要差异VOCs。PZ1和PZ2的VOCs接近。 2.4.4 辣椒油样品VOCs的PCA 利用Flavor Spec®配备的LAV软件对5种辣椒油样品所有的VOCs进行PCA,结果如图5所示。由图5可知,第1主成分(58%)和第2主成分(19%)占方差的77%,能反映样品的总体特征[32]。PZ3与其余样品的距离非常远,可以根据第1主成分进行区分;其次,PZ5、PZ4分别与PZ1和PZ2的距离较远,可以根据第2主成分将PZ5、PZ4与PZ1和PZ2进行区分;PZ1和PZ2在第1与第2主成分上均接近,但各自成组;盲样(图中5个黑点)均准确地落在相应的组别中。因此,使用GC-IMS结合PCA,可将5种辣椒油样品的VOCs进行较好地判别和区分。 图5 辣椒油样品的PCA结果Fig.5 PCA results of chili oil samples 2.4.5 辣椒油样品VOCs的PLS-DA结果 PLS-DA是一种基于偏最小二乘回归算法的有监督的分析方法,可实现复杂数据的可视化、判别分析和预测[33]。在PLS-DA中使用7倍交叉验证和200次随机重分类对辣椒油VOCs进行建模、因子载荷分析和变量重要性投影(variable importance in projection,VIP)计算。利用SIMCA 14.1软件对5种辣椒油所有VOCs进行PLS-DA,结果如图6所示。 a-PLS-DA置换图;b-因子载荷图 由图6-a可知,RX2=0.977,RY2=0.992,Q2=0.972,说明该模型较可靠,能对5种辣椒油样品的风味进行较好的预测。根据PLS-DA因子载荷图对5种辣椒油重要的香气成分进行分析,如图6-b所示,PZ3的香气物质主要为酯类,包括E10(异戊酸己酯-D)、E13(异丁酸己酯)、E7(己酸异戊酯)、E12(丁酸己酯-D)等,因此PZ3果香味浓郁。PZ4的主要香气成分有E1(乙酸丁酯)、A4(3-甲基-1-丁醇)、E21(丙酸乙酯)等;PZ5的主要香气成分有B11[(E)-2-戊烯醛-M]、F6(2,5-二甲基吡嗪)、E5(乙酸甲酯)等;C11(1-戊烯-3-酮-D)、C7(2-庚酮)等是PZ1的主要香气成分,PZ1和PZ2风味相似。 VIP可用于筛选对香气轮廓有重要影响的关键差异标志物[33]。如图7-a所示,26种VOCs的VIP>1.0(共32个峰),分别为E4(乙酸乙酯)、E10(异戊酸己酯)、B18(二乙醇缩乙醛)、D7(乙酸-D)、B14(己醛-D)、G2(二甲基硫醚)、B17(3-甲基丁醛)、E23(二氢-2(3H)-呋喃酮)、C2(1-羟基-2-丙酮)、C14(丙酮)、1、D2(丁酸-M)、B20(丙烯醛)、A4(3-甲基-1-丁醇)、D4(异丁酸-M)、E21(丙酸乙酯)、F1(糠醇-M)、B21(丙醛)、C11(1-戊烯-3-酮)、B19(丁醛)、A11(乙醇)、E7(己酸异戊酯-M)、C15(丁二酮)、E11(丁酸己酯-M)、B16(戊醛-D)、F4(糠醛-M),VIP值越大,则差异越显著。由图7-b可知,E9(异戊酸己酯-M)、E10(异戊酸己酯-D)、E11(丁酸己酯-M)、F1(糠醇-M)、E7(己酸异戊酯-M)、D7(乙酸-D)、B17(3-甲基丁醛)、B16(戊醛-D)等物质对第1主成分贡献较大;E21(丙酸乙酯)、A4(3-甲基-1-丁醇)、E4(乙酸乙酯)、B19(丁醛)、B18(二乙醇缩乙醛)对第2主成分贡献较大。 a-VIP值图;b-载荷图;c-聚类热图 为了直观区分特征差异标志物(VIP>1.0)在5种辣椒油中的变化,根据筛选出的26种特征差异标志物的峰强度绘制聚类热图(图7-c)。由图7-c可知,PZ3最先分组,风味最为特别,E10(异戊酸己酯)、E11(丁酸己酯-M)、E7(己酸异戊酯-M)、B20(丙烯醛)、B16(戊醛-D)等物质在PZ3中含量高;PZ5中 C11(1-戊烯-3-酮)、B21(丙醛)、C15(丁二酮)含量高而再分组;PZ4中E4(乙酸乙酯)、A4(3-甲基-1-丁醇)、E21(丙酸乙酯)含量高;PZ1和PZ2聚类而风味相似。该结果与GC-IMS二维差异图、指纹图谱和PCA结果一致。 本研究采用HPLC和GC-IMS等检测技术,对5种辣椒(子弹头、龙脊椒、涮涮辣、七星椒、干线椒)制备的辣椒油进行了辣椒素类物质含量、色差、过氧化值、VOCs的检测和分析,辣椒的品种对制成的辣椒油中辣椒素类物质含量、色差、过氧化值、VOCs均有影响。结果表明,5种辣椒油辣度有显著性差异(P<0.05),其中PZ3的辣椒素类物质总量、辣度显著高于其他样品,PZ4其次,PZ1最低;PZ3亮度L*和黄度b*最高;5种辣椒油的过氧化值呈现出随着辣椒油中辣椒素类物质总量的增加而降低的趋势,PZ3过氧化值最低,辣椒素类物质总量最高;经GC-IMS共分离鉴定出73种VOCs,包括醛类19种、酯类18种、酮类12种、醇类12种、杂环类6种、羧酸类4种和硫醚类2种;其中,GC-IMS二维差异图和指纹图谱显示,PZ3样品VOCs种类多含量高,风味最为独特,PZ1和PZ2风味接近;通过PLS-DA进一步分析发现,PZ3与其余样品的特征差异香气物质主要为酯类,包括异戊酸己酯-D、异丁酸己酯、己酸异戊酯、丁酸己酯-D等;经变量重要性投影分析筛选出5种辣椒油的26种关键差异标志物(VIP>1.0),包括E4(乙酸乙酯)、E10(异戊酸己酯)、B18(二乙醇缩乙醛)、D7(乙酸-D)、B14(己醛-D)、G2(二甲基硫醚)、B17(3-甲基丁醛)等,其中E9(异戊酸己酯-M)、E10(异戊酸己酯-D)、E11(丁酸己酯-M)、F1(糠醇-M)、E7(己酸异戊酯-M)、D7(乙酸-D)、B17(3-甲基丁醛)、B16(戊醛-D)等物质,对第1主成分贡献较大;E21(丙酸乙酯)、A4(3-甲基-1-丁醇)、E4(乙酸乙酯)、B19(丁醛)、B18(二乙醇缩乙醛)对第2主成分贡献较大。PCA结果、聚类热图分析结果与GC-IMS二维差异图和指纹图谱结果一致。研究结果将为合理选用辣椒品种,工业化制备辣椒油提供一定的理论支撑。

2.4 辣椒品种对辣椒油VOCs的影响

3 结论