以新探古为考古插上现代科技的“翅膀”

2023-10-17孙乐琪

孙乐琪

“一把洛阳铲,半部中国史。”提起考古工作者,很多人脑海里都会浮现出一副手持洛阳铲,在野外、田间探索寻觅的形象。

而在致力于科技考古的北京考古遗址博物馆副馆长刘乃涛眼中,如今的考古早已不再是“手铲释天书”了。近年来,随着各种“黑科技”应用于北京地区的考古工作,躬身实验室,利用科技手段,从片瓦只砖的遗存中,找到深刻的历史内涵,已成为新时代科技考古工作者的写照。

逐渐清晰的历史细节,如涓涓细流汇入考古学研究的汪洋大海。在科技的赋能下,考古工作者不断拨开历史迷雾,还原千年真实,描绘出日益丰满的“北京往事”。

科技“重燃”千年炉影

“延庆大庄科矿冶遗址群是目前国内发现的辽代矿冶遗存中,保存炼铁炉最多的一处遗址群,发掘中所揭示的炉型结构,为正确认识中国古代冶铁高炉的炉型结构演变提供了弥足珍贵的资料。”这是2014年度全国十大考古新发现揭晓时,评委们对延庆大庄科矿冶遗址群考古发掘给出的高度评价。

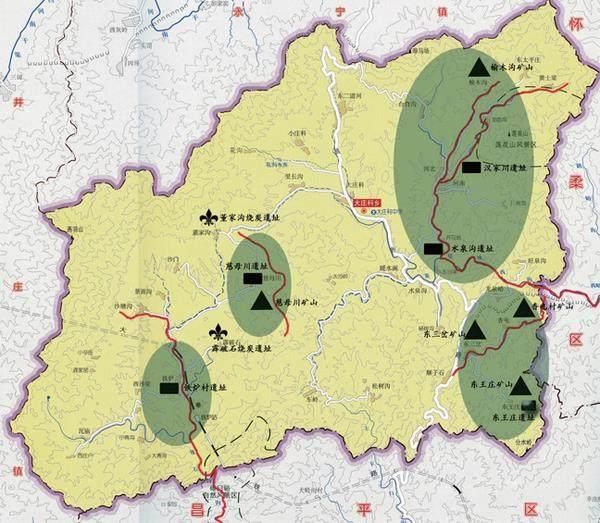

延庆县大庄科乡矿冶遗存体系。图片|文博中国

5处矿山、4处冶炼遗址、3处居住及作坊遗址,复现了一个深埋地下千余年的辽南京“钢铁基地”。人们在惊叹于这些考古成果的同时,却不知道在一步步揭秘这座辽代“首钢”的过程中,考古工作者综合运用了冶金考古、环境考古、科技测绘、流体力学、现代科学分析技术、地质学等众多学科的先进技术。“它是迄今北京地区运用学科研究介入最多的一个项目,也堪称中国考古学科发展的一个缩影。”作为该考古项目领队的刘乃涛这样总结。

2006年夏天,一个偶然的机会,延庆区文保工作者范学新在大庄科乡水泉沟村考察时,听到村民议论,“村里有很多‘窑”。他进一步考察发现,这些遗址有七八处,其中有个窑的高度达到了2.45米,呈圆筒状,石质的炉壁非常坚硬,“怎么看也觉得不是陶窑。”多方查阅资料后,他在《北京日报》上发表了一则短文,认为这些是明代遗存的冶铁炉。

短短几百字的小文章,却引起了考古界的大震动,開启了后来大庄科辽代冶铁遗址大规模考古发掘的“序篇”。

“到达水泉沟村时,我们看到的是一片寒烟衰草的荒凉景象。”而“宝藏”正在荒草覆盖之下。刘乃涛介绍,考古工作者在此发现了众多遗迹——冶铁竖炉,炒钢炉,开采矿石的矿洞,烧制木炭的炭窑,房子、火炕等居住生活遗址,板瓦、瓦当、青砖等建筑构件……“刚接触时,有人说这是砖窑,也有人说这是修长城锻造铁器的高炉。”由于没有相关文字记载,这些冶炼遗址到底是做什么用的,成了考古工作者首先要破解的谜题。

“炉渣中的某些元素或某些特定的显微组织或可给出线索。”于是,考古团队通过科技手段,运用电子显微镜、能谱仪对采集到的炉渣中的金属夹杂物、炉渣成分、显微组织,进行了检测分析。

分析测试显示,炉渣类型为硅钙镁系,渣基体主要特征为玻璃态硅酸盐,夹杂有圆滴状铁颗粒。“这是生铁组织的特征。”通过先进的实验室科技手段,考古工作者条分缕析、有理有据地进一步揭秘出大庄科遗址的重要身份信息:这是一处生铁冶炼遗址。

解决了遗址性质的问题,接下来就是给遗址断代了。

考古工作者在遗址地表采集到了瓷片、陶片等遗物。其中,瓷片以白釉瓷为主,“形制特征与北京地区常见的辽代瓷片一致。”为进一步确认遗址的“年龄”,考古人员又对炉渣中采集的木炭样品进行了碳14测年。“根据加速器质谱仪测年结果,样品年代区间位于唐末至辽代。”这些科技检测信息,进一步佐证了考古人员“遗址年代为辽代”的猜想。

水泉沟居住遗址灰坑北H12。图片|文博中国

中国古代生铁冶炼及生铁制钢技术是世界公认的重大发明创造。但此前,学术界仍有许多研究空白有待填补。冶铁作坊呈怎样的聚落形态?冶铁生产又是如何组织管理的?随着时光远去,这些问题的答案渐渐消失在历史的长河中。

为最大限度地复原冶炼社会结构,几年时间里,考古工作者跑遍了大庄科的各个区域。大庄科矿冶遗址位于燕山腹地,山区地形复杂,遗址分布面积广、遗迹分散。针对遗址的特点,考古团队运用了全站仪测量、实时动态测量技术(RTK)、航空摄影测量、三维激光扫描测量、考古遗址的三维虚拟复原等信息获取技术,全面记录考古遗址、发掘现场、出土遗物的三维信息,为考古学研究和文化遗产保护等工作提供支持。

测绘结果显示,水泉沟冶铁遗址的选址非常典型:遗址中的4座冶铁炉沿着台地边沿排布,前面有出铁场所,背后有布料、整粒台地。台地逐级分布,高度级差与炉体高度相适应,适合上料等冶炼操作。前临溪水,取水便利。冶铁场两侧有小路,连通了河边、台地与背后的大路,便于运输。

矿山周边地形切割较为严重,地表径流排水较好,水流通畅,乡域水资源丰富。怀九河环绕于榆木沟、莲花山、香屯、东三岔、东王庄、汉家川、水泉沟等矿冶遗址周围,铁炉河环绕于慈母川、铁炉村等矿冶遗址周围。丰富的水资源不仅方便矿石的运输,同时对于冶炼过程中的用水以及矿冶管理机构、冶炼工匠的饮用水源提供了保障。

冶炼炉火光摇曳,鼓风箱抽拉繁忙,匠人们夜以继日炼钢打铁……一幅早已远去的辽代冶铁图景,在考古工作者不辞劳苦的探索与先进科技的“加持”下,真实地“复活”在现代人面前,甚至每个细节都鲜活而生动。

冶炼炉火光摇曳,鼓风箱抽拉繁忙,匠人们夜以继日炼钢打铁……一幅早已远去的辽代冶铁图景,在考古工作者不辞劳苦的探索与先进科技的“加持”下,真实地“复活”在现代人面前,甚至每个细节都鲜活而生动。

“慧眼”看清褪色壁画

2011年,为配合北京文化硅谷建设,文物工作者在位于房山区长沟镇的项目工地开展考古勘探,发现了一座大型唐代墓葬——唐幽州节度使刘济墓,这也是北京地区现存等级最高的唐代墓葬之一。随后,2012年8月至2013年6月,北京市文物局派出考古团队进行了抢救性发掘。

刘济墓规模巨大、形制特殊,出土文物精美、壁画数量众多。特别是其中发掘出的两块墓志,不仅证实了墓主人的身份,还勘正了唐代的部分史料,具有极高的历史、科学和艺术价值。刘乃涛透露,在刘济墓的发掘过程中,现代科技手段同样功不可没,对文物遗存进行的测试、分析和鉴定,起到了不可或缺的作用。

“刘济墓是一座距今超过1200年的古墓。虽然墓志整体看上去保存十分完好,但年深日久,谁也不能保证墓志及墓志盖内部没有不易发觉的细碎裂纹。”为了更好地对墓志进行保护,防止在起吊过程中造成破坏,考古团队采用了超声波探伤技术,对墓志进行了探伤分析。

“其基本原理是在墓志中激发出一定频率的超声波,以一定路线在墓志内部传播并通过仪器接收,通过分析研究所接收的信号,来了解墓志内部的力学特性和缺陷分布情况。”刘乃涛解释,通过对墓志进行超声波无损探伤,考古工作者可以确定墓志内部的缺陷和缺陷的大致范围,快速标示出相关的详细信息。

这为墓志盖的移动提供了重要参考。“根据超声波无损定量探测得到的墓志缺陷、损坏数据,我们制定了加固、补强处理措施,有效预防了墓志在吊运过程中发生解体的可能性。”在超声波探伤技术的“加持”下,两合墓志被完好无损地吊运到预定地点,并成功“揭盖”以供深入研究,解答更多的历史谜题。

除了墓志外,墓室墙壁上绘制的大量精美壁画,也是刘济墓发掘的重要成果。然而由于损毁严重,这些壁画已经漫漶不清。“壁画是历史与艺术相结合的产物,其中包含着经济、文化、意识形态等众多重要的历史信息。而剥落、褪色的画面,让这些重要的历史信息难以被肉眼识别。”刘乃涛和同事们很快意识到,通过传统的壁画调查方法,难以从刘济墓的壁画上获取最基本的颜色、技法等信息。

“徒手”办不到的事,就需要借助科技来實现,考古工作者首先想到的是一种最新的技术手段——高光谱技术。

“简单来说,就是在提取色彩信息时,增加人类肉眼不可见的光谱波段,来帮助人们‘看清楚。”刘乃涛解释,高光谱技术具有非常广阔的波谱覆盖范围,可获取丰富全面的壁画影像信息,为壁画中每个信息像元提供一条连续的光谱曲线。在不用触碰画面的情况下,为提取和分析损毁壁画中的“隐藏信息”提供依据。

解开一粒米的“身世”

2019年,建设中的路县故城遗址博物馆西侧的一座小楼里,北京科技考古实验室正式成立了。而事实上,在宣布揭牌之前,这座融古于新、以新探古的实验室,已筹备多年。

“随着现代科技的发展,不断有过去难以解决的疑难、难以探索的谜题逐渐找到了答案,这让考古工作者看到了未来的更多可能性。”刘乃涛说,科技考古实验室的成立,顺应了考古学科的发展潮流。“它是为服务整个北京地区的考古工作而建设的,同时也能通过京津冀协同的学科合作,为三地乃至全国解决科技考古相关的难题。”

筹备阶段,牵头建设实验室的刘乃涛与相关专家多次会商探讨,最终将研究方向聚焦在当前实际工作中最为急需的功能与科目上,决定率先建设陶瓷考古、冶金考古、植物考古、环境考古、体质人类学五大实验室,X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、激光共聚焦拉曼光谱仪、热膨胀仪、全自动粒度分析仪等一批先进的仪器设备也装配起来。

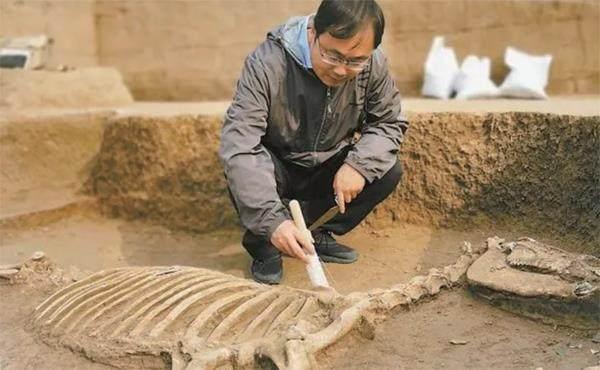

刘乃涛在大兴旧宫遗址发掘现场。图片|新京报

确定了方向,刘乃涛便马不停蹄开始了“招兵买马”。实验室注重加强科技考古学术团队建设,科研人员的学科背景不再局限于考古、文博、历史相关的专业,陶瓷、冶金、植物学等领域的专业人才也被纳入考古队伍之中。

站在新的高度、利用新的手段,回望历史的考古工作,也打开了更加广阔的视角。

刘乃涛以近年来颇有进展的植物考古研究举例:科技考古实验室对大兴旧宫遗址获得的一批西周时期及金元时期的炭化植物遗存进行了检测和分析,其中包括粟、黍、小麦、大豆4种农作物炭化籽粒,以及狗尾草、野黍等10余种非农作物遗存。分析结果显示:西周时期,粟、黍两种小米是当地居民最重要的农作物资源,其中粟占有绝对优势;金元时期,小麦“异军突起”,已经赶超粟、黍,成为当时重要的农作物。

在对琉璃河遗址炭化植物遗存发现的粟、黍、小麦、大豆、大麦5种农作物进行实验室检测分析后,考古工作者发现:西周时期,琉璃河居民过着以粟、黍为代表的旱作农业生产生活。其中粟占据主体,小麦、大麦等麦类作物成为重要的辅助性农作物资源,其传入及栽培的普及度似乎冲击到了大豆的利用。

“房山琉璃河遗址和大兴旧宫遗址的植物遗存,是北京地区经过系统植物考古工作获得的一批重要炭化植物遗存。通过对这批实物资料检测分析,我们能够比较详细地了解到西周及金元时期北京地区的农业生产状况及特点。”刘乃涛告诉记者,北京地区在西周和金元时期实行着多种农作物种植制度,以粟、黍、小麦、大麦4种谷物为主,大豆类作物为辅,呈现出较为完善的农业生产结构。

“近年来,科技手段促成植物考古研究不断向前推进,同时也为探讨北京地区不同年代的聚落和城市的早期经济模式、发展过程及其特征,提供了重要的参考资料。”刘乃涛说,为考古研究插上现代科技的“翅膀”,让更多的文明细节从尘封的历史中清晰、全面地呈现出来,这正是科技考古的重要意义所在。

◎ 来源|北京日报