小股东行权有效抑制大股东掏空行为实证研究

——基于中证中小投资者服务中心持股行权证据

2023-10-17李增福

甘 月 李增福

一、引言

为维护中小投资者合法权益而设立的中证中小投资者服务中心(以下简称“投服中心”)旨在通过上市公司小股东行权抑制大股东掏空行为。2016年2月,投服中心开始在上海、湖南和广东(除深圳外)三地开展持股行权试点工作。同年5月,投服中心首次以股东身份参加了柘中股份的股东大会,行使了股东的质询权、建议权和投票权。2017年4月,投服中心持股行权工作的开展范围由三个试点地区拓展至全国范围。投服中心是证监会为维护中小投资者合法权益而设立的专职机构,职责主要是在其开展持股行权工作时特别关注大股东掏空行为。所谓大股东掏空,是指大股东利用其控制权优势对公司财富进行转移(Johnson等,2000[1];刘超等,2020[2])。从理论上讲,投服中心持股行权通过引导中小股东积极行权(何慧华和方军雄,2021[3])和维权(辛宇等,2020[4])抑制大股东掏空行为。首先,投服中心具有浓厚的官办色彩,这使其行权能够得到大股东和高管的重视,进而提高中小投资者发声的分量(辛宇等,2020[4])。同时,投服中心的公益性能够有效解决中小股东行权中的搭便车问题。因上述两点都能不同程度地引导中小股东积极参与公司治理(何慧华和方军雄,2021[3]),故而抑制了大股东掏空行为(黄泽悦等,2022[5])。其次,投服中心作为专业的维权机构,具有明显的技术优势和人才优势,能够为中小股东提供专业支持,代表中小股东提起诉讼和帮助中小股东发起证券支持诉讼,改善中小股东在诉讼中的不利地位(辛宇等,2020[4]),因而抑制大股东掏空行为(陈海声和梁喜,2010[6])。

揭示上市公司小股东行权影响大股东掏空行为机理是亟待学术界探究的重要课题。现有关于投服中心持股行权对上市公司影响的文献主要涉及信息披露(何慧华和方军雄,2021[3];郑国坚等,2021[7])、盈余管理(Ge等,2022[8])、股价崩盘(Hu等,2022[9];陈克兢等,2022[10])、审计费用(刘馨茗等,2021[11])、风险承担能力(Chen等,2023[12])、企业并购绩效(Wang等,2023[13])以及行权后的市场反应(陈运森等,2021[14])等方面,缺乏进一步探究上市公司小股东行权对大股东掏空行为具体影响方面的科研成果。基于此,本文通过以中国中证中小投资者服务中心持股行权的证据实证检验上市公司小股东行权与大股东掏空行为之间的关系及其变化,以揭示小股东行权抑制大股东掏空行为的影响机理。

二、文献综述与研究假设

(一)上市公司小股东行权与大股东掏空行为之间的关系

上市公司股权结构高度集中,“一股独大”问题严重是我国资本市场主要特征。在这种情况下,小股东积极主义成为中小投资者维护自身权益,对抗大股东掏空等利益侵害行为的强大自救机制(辛宇等,2020[4])。股东积极主义是指股东行使其所拥有的权利,积极参与公司经营管理的行为(Nordberg,2010[15])。小股东行权能对大股东掏空行为起到抑制作用的原因在于:首先,通过出席股东大会,小股东可以直接在会议上否决涉及大股东掏空行为的议案,提高大股东掏空成本,抑制大股东的掏空行为(李姝等,2018[16])。其次,小股东可以利用手中的投票权提名与其利益一致的董事,对大股东的行为进行监督(祝继高等,2015[17]),甚至与大股东争夺代理权,从而抑制大股东的掏空行为(李姝等,2018[16])。例如,2015年的深圳康佳集团股份有限公司中小股东维权事件中,中小股东利用累积投票制度从大股东手中成功夺权。最后,积极行权的小股东对公司的经营管理情况有更为全面的了解(郑志刚等,2022[18]),能够及时地发现并抑制大股东掏空行为。综上,小股东行权抑制大股东掏空行为。但在实践中,由于“搭便车”问题的存在,小股东大多不愿参与公司治理(孔东民等,2013[19])。因此,如果投服中心行权能够引导小股东积极行权,那么自然会对大股东的掏空行为起到抑制作用。

投服中心能较好地引导中小股东积极行权。一方面,投服中心是由证监会设立的专司保护中小投资者的机构,配有专业团队,能够为中小股东提供免费的专业援助,在降低中小股东行权成本的同时解决了中小股东专业能力不足的问题,引导中小股东积极行权。且投服中心的官办背景也有助于提高中小股东的发声分量(辛宇等,2020[4]),缓解中小股东在行权时面临的“股少言轻”问题,激发行权积极性(何慧华和方军雄,2021[3])。另一方面,投服中心可以通过发起证券支持诉讼、特别代表人诉讼等方式无偿帮助中小股东维权,降低中小股东的维权成本(Ge等,2022[8]),引导中小股东积极维权。且投服中心配有专业的法律团队,能够有效缓解中小股东维权专业性不足的问题,扭转其在庭审过程中处于劣势的局面(辛宇等,2020[4]),激发中小股东的维权积极性。因此,投服中心行权能够在一定程度上缓解中小股东在行权和维权过程中的“搭便车”问题,进而减少大股东的掏空行为。基于此,本文做出如下假设。

H1:上市公司小股东行权与大股东掏空行为负相关。

(二)小股东行权影响大股东掏空行为的内在机制

投服中心行权通过提高小股东在股东大会中的出席率和小股东诉讼维权积极性两个渠道抑制大股东的掏空行为。

1.小股东的股东大会出席率。

由委托代理理论可知,作为委托人的小股东参与公司治理会对作为代理人的大股东的掏空行为产生监督作用。现有关于中小股东积极主义有效性的实证研究发现,小股东的网络投票参与率、年度股东大会出席率均与大股东掏空行为存在显著负相关关系(黎文靖等,2012[20];黄泽悦等,2022[5])。这背后可能的原因是:首先,由于小股东各自拥有不同的背景,因而出席股东大会的小股东人数越多,小股东之间的背景差异越大。这种背景差异性扩大所带来的信息流动性和信息处理能力的提高(Williams和O’Reilly,1998[21];郭白滢和周任远,2019[22]),不仅有助于小股东识别大股东的隐性掏空行为(黄泽悦等,2022[5]),而且有助于小股东在共同利益受到侵害时结成利益同盟(Van Zomeren等,2004[23];郑志刚等,2019[24]),共同抵制大股东的掏空行为。其次,小股东的股东大会出席率越高,大股东越能清楚地感受到其掏空行为受损对象所带来的压迫感(Gillan和Starks,1998[25];Dickert和Slovic,2009[26]),使大股东在进行掏空决策时更为谨慎(Jones等,2007[27];郝云宏等,2013[28])。最后,参与股东大会的中小股东越多,以质询和建议的方式向大股东传达的不同观点越多,有利于推动就议案合理性问题而展开的讨论,进而提高掏空议案被否决的可能性(Levit,2019[29])。此外,中小股东的集聚行为还能吸引媒体和监管机构的关注(李培功和沈艺峰,2010[30]),导致大股东掏空的违规成本上升,掏空行为减少。综上,小股东在股东大会中的出席率与大股东掏空行为负相关。因此,如果投服中心行权能够提高小股东的股东大会出席率,那么自然会对大股东的掏空行为起到抑制作用。

投服中心通过持股行权发挥的示范引领作用能够唤醒中小股东的行权意识,提高中小股东在股东大会中的出席率(何慧华和方军雄,2021[3])。中小股东存在参与公司治理不积极(Harris等,2010[31];Yao等,2019[32])以及行权成本较高而收益较低(Firth等,2019[33];郑国坚等,2016[34];辛宇等,2020[4])的问题。这些问题的出现主要是由于中小投资者“股少言轻”且专业能力不足(黎文靖等,2012[20]),不为大股东和高管所重视(何慧华和方军雄,2021[3])。投服中心配备了一支拥有充足的专业知识的团队,其中包括行业专家、一线监管人员、高校研究机构以及资深律师等,能够为中小股东提供专业支持,缓解中小投资者专业能力不足的问题。同时,投服中心的官方背景使得其行为受到市场和监管部门的高度关注,提高了它以小股东身份行权时的话语权,缓解了中小股东在“股少言轻”方面的顾虑,唤起他们积极参与公司治理的意识,进而提高他们在股东大会中的出席率(何慧华和方军雄,2021[3])。基于此,本文做出如下假设。

H2:小股东行权通过提高上市公司小股东的股东大会出席率,负向影响大股东掏空行为。

2.小股东诉讼维权积极性。

由威慑理论可知,小股东诉讼对大股东掏空行为具有威慑作用。具体而言,一方面,中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第22条第5项规定,如果报告期内发生重大诉讼、仲裁等重大事件,公司必须披露。而披露小股东诉讼事件会对外传递公司可能存在侵害小股东利益行为的信号,导致市场中的潜在投资者对公司失去信任(赵瑞瑞和陈运森,2023[35]),加剧公司的融资约束(王彦超和姜国华,2016[36]),进而对公司未来的经营活动产生影响。公司经营绩效恶化对大股东造成的利益损失可能超过掏空给大股东带来的收益,使得大股东掏空行为减少。另一方面,小股东诉讼使公司面临巨额的赔偿成本,对公司未来现金流造成不利影响,加剧公司的经营风险(赵瑞瑞和陈运森,2023[35]),导致公司未来经营绩效下降,进而对大股东的利益产生负面影响,提高了大股东的掏空成本。综上,小股东诉讼抑制大股东掏空行为。但在现实中,诉讼成本较高而收益较低的问题阻碍了小股东采取诉讼的方式抵抗大股东掏空行为(Lin,2007[37])。因此,如果投服中心能够提高小股东诉讼维权的积极性,那么自然会抑制大股东的掏空行为。

现有研究发现,投服中心通过持股行权唤醒了小股东的诉讼维权意识(何慧华和方军雄,2021[3]),提高了小股东的诉讼维权积极性。我国投资者法律保护较弱(郑国坚等,2016[34]),案件诉讼效率低下、诉讼成本高昂且赔付力度不足,使得中小股东不愿就大股东侵害其利益的行为提起诉讼(辛宇等,2020[4])。新《证券法》赋予了投服中心提起股东代表诉讼不受持股期限和持股比例限制的权利。中小股东只需向投服中心授权并提供相关材料,投服中心就可代表他们提起诉讼。同时,投服中心的政府背景使其能够与司法机关协同合作(何慧华和方军雄,2021[3]),在一定程度上缓解了我国投资者法律保护制度不完善的问题(Ge等,2022[8])。因此,投服中心的存在降低了中小股东的诉讼成本,鼓励了更多的中小股东通过司法诉讼的方式维护自身权益,增加了大股东的掏空成本,限制了其掏空上市公司的能力和动机(陈海声和梁喜,2010[6])。例如,在2016年至2018年间,康美药业控股股东及其关联方累计非法占用其非经营性资金高达116多亿元,2019年证监会对其做出处罚,2021年投服中心公开接受投资者委托,申请将案件由普通代表人诉讼转换为特别代表人诉讼,并向中国证券登记结算有限责任公司调取康美药业案权利人名单,依据登记结算机构提供的数据代表55 326位投资者向广州中院予以登记。同年,投服中心代表原告方胜诉,获赔总额约24.59亿元。基于此,本文做出如下假设。

H3:小股东行权通过提高小股东诉讼维权积极性,抑制大股东掏空行为。

(三)外部审计监管和内部股权制衡的调节效应

为进一步分析上市公司小股东行权与大股东掏空行为之间的因果关系,本文从异质性角度考察这两者之间的关系。现有研究表明:外部审计监管和内部股权制衡都对大股东的掏空行为具有显著影响(周中胜和陈汉文,2006[38];焦健等,2017[39];李增泉等,2004[40])。因此,接下来将分析外部审计监管和内部股权制衡对小股东行权与大股东掏空行为之间关系的调节效应。

1.外部审计监管的调节效应。

现有研究发现,外部审计起到了监督大股东掏空行为的作用(岳衡,2006[41]),大股东掏空情况越严重的企业,其外部审计监管质量越低(周中胜和陈汉文,2006[38])。基于此,本文认为外部审计监管质量的提高削弱了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系。具体来说,一方面,外部审计监管质量越高,审计师对大股东掏空行为的容忍度越低,因而更可能对存在大股东掏空行为的上市公司出具非标准审计意见(周中胜和陈汉文,2006[38])。上市公司被出具非标准审计意见将会吸引债权人等利益相关者以及监管部门的关注,迫使大股东减少掏空行为(岳衡,2006[41])。另一方面,外部审计监管质量低的上市公司存在严重大股东掏空问题的可能性更大。这主要是由于,当大股东同时具备掏空动机和能力时,为掩盖其掏空行为,大股东往往不愿意聘请高质量审计师来对自身的掏空行为进行监督(杜兴强等,2010[42])。因此,外部审计监管质量高的上市公司对依靠小股东行权来抑制大股东的掏空行为的需求较低,而外部审计监管质量低的上市公司对依靠小股东行权来约束大股东掏空行为的需求较为强烈。基于此,本文做出如下假设。

H4:外部审计监管质量的提高削弱了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系。

2.内部股权制衡的调节效应。

现有研究关于股权制衡对大股东掏空的影响主要有以下两种观点。一种观点认为,其他大股东对第一大股东的制衡作用能够抑制第一大股东的掏空行为(唐清泉等,2005[43]);另一种观点认为,除了选择监督外,其他股东也有可能选择合谋,与第一大股东共同剥夺中小股东的利益(Maury和Pajuste,2005[44])。基于此,本文认为,在第一种情况下,内部股权制衡度的提高削弱了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系;在第二种情况下,内部股权制衡度的提高促进了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系。具体来说,当其他大股东选择抵制第一大股东的掏空行为时,将会对第一大股东的掏空行为产生制衡作用(吕怀立和李婉丽,2010[45];吴先聪等,2016[46]),此时,小股东可以选择搭其他大股东的便车,而不需要通过自己行权来抑制第一大股东的掏空行为。因此,在这种情况下,股权制衡度越高,其他大股东对第一大股东掏空行为的制衡作用越强,小股东通过自身行权抑制大股东掏空行为的激励越弱。当其他大股东选择与第一大股东合谋实施掏空时,为维护自身利益,小股东将通过行权的方式来约束大股东的掏空行为。因此,在这种情况下,股权制衡度越高,小股东因其他大股东与第一大股东合谋掏空受到的侵害越严重,行权以抑制大股东掏空行为的激励越强烈。基于此,本文做出如下对立假设。

H5a:内部股权制衡度的提高削弱了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系。

H5b:内部股权制衡度的提高促进了小股东行权与大股东掏空行为之间的负向关系。

(四)小股东行权抑制大股东掏空对上市公司质量产生的经济后果

本文从债务融资成本和创新投入两个层面考察小股东行权影响大股东掏空对上市公司质量产生的经济后果,为投服中心持股行权保护中小投资者合法权益、提高上市公司质量提供更加深入的经验证据。

1.小股东行权抑制大股东掏空对上市公司债务融资成本的影响。

现有研究发现,大股东掏空行为与上市公司债务融资成本之间存在正向关系(吴先聪等,2020[47])。基于此,本文认为小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制降低上市公司债务融资成本。具体来说,大股东掏空会对公司经营状况产生不利影响,使其财务状况恶化(郑国坚等,2014[48]),公司价值降低(Claessens等,2000[49]),导致债权人的投资风险增大(Lin等,2011[50];Luo等,2015[51])。此时,基于对大股东道德风险行为的预期,理性的债权人会在进行投资时要求更高的风险溢价(王运通和姜付秀,2017[52]),从而增加公司的债务融资成本。因此,在大股东掏空问题较严重的公司中,上市公司的债务融资成本可能较高。当小股东行权抑制大股东的掏空行为后,公司的经营绩效提高,财务状况得到改善,进而使公司的偿债能力增强,债务人对借出资金安全性的担忧减弱,降低了公司的债务融资成本(吴先聪等,2020[47])。基于此,本文做出如下假设。

H6:小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制降低上市公司债务融资成本。

2.小股东行权抑制大股东掏空对上市公司创新投入的影响。

现有研究发现,大股东掏空行为会减少公司的创新投入(张瑞君等,2017[53];姜军等,2020[54])。基于此,本文认为小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制增加上市公司创新投入。具体而言,首先,当大股东具有较强掏空动机时,大股东将更愿意进行短期投资,进行创新等长期投资的动力较小(姜付秀等,2017[55]);其次,大股东掏空行为会挤占公司原本用于经营活动的现金流,降低公司盈利能力(党宏欣,2022[56]),导致其陷入财务困境的可能性提高(Altman,1968[57]),进而使公司可用于创新投入的经济资源减少(姜军等,2020[54]);最后,大股东的掏空行为将会使公司遭受的融资约束程度提高(陈泽艺等,2022[58]),导致公司获取创新资源的难度加大。因此,在大股东掏空问题较严重的公司中,上市公司的创新投入可能较少。小股东行权抑制大股东掏空行为后,大股东进行创新投资的意愿提高,且公司可用于创新投入的资源增多,进而使公司的创新投入增加。基于此,本文做出如下假设。

H7:小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制增加上市公司创新投入。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

考虑到投服中心于2016年2月开展持股行权试点工作,并于2017年4月在全国推广,本文参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,以2013—2017年沪深A股上市公司为初始样本,并按照以下标准剔除了部分样本:(1)金融和保险类上市公司;(2)ST类上市公司;(3)存在数据缺失的上市公司样本。同时,还对所有公司层面的连续变量都在上下1%的水平上进行缩尾(Winsorize)处理。最终得到3 924个公司-年度观测值。本文的上市公司特征数据、财务数据、创新投入数据以及机制检验中测算“小股东年度股东大会出席率”“小股东诉讼维权积极性”指标使用的数据均从国泰安数据库(CSMAR)获取。

(二)双重差分模型构建

双重差分法是一种评估政策效果的计量方法,其将某项政策的实施看作是一项自然实验,通过在样本中加入一组未受政策影响的控制组,与受政策影响的实验组进行比较分析,来考察政策实施对分析对象造成的净影响。本文参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,构建如式(1)所示的双重差分模型,考察投服中心持股行权这一政策的实施对大股东掏空行为造成的净影响,以检验前文提出的研究假设H1。

Tun=α0+α1×treat+α2×treat×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(1)

其中:被解释变量Tun为大股东掏空,本文使用两种方式测算上市公司大股东掏空程度。treat×post为实验组虚拟变量(treat)和时间虚拟变量(post)的交互项,是本文的核心变量,其系数α2反映了投服中心持股行权对上市公司大股东掏空的净影响。Controls为控制变量集,参考刘超等(2020)[2]和焦健等(2017)[39]的做法,引入以下控制变量:公司规模(size)、公司年龄(age)、公司杠杆率(lev)、成长潜力(growth)、股权集中度(top)、独立董事比例(Indep)、管理层持股比例(manshare)、两职合一(dual)、产权性质(soe)。∑Year和∑Industry分别为时间和行业固定效应,用于控制时间因素和不随时间变化的行业因素,并在公司层面聚类。

(三)变量设计与测量

1.被解释变量。

被解释变量为大股东掏空(Tun)。参考现有文献(Jiang等,2010[59];梁上坤和陈冬华,2015[60];黄泽悦等,2022[5];沈灏和辛姜,2023[61]),采用其他应收款来衡量大股东掏空的程度,并用总资产进行标准化,记为Tun1。同时,鉴于其他应收款的增加也可能是由公司的正常经营活动产生的,本文还参考刘超等(2020)[2]、Wang和Xiao(2011)[62]的做法,将式(2)回归后的残差(异常应收款)作为大股东掏空的另一个衡量指标,记为Tun2。

Tun1=β0+β1size+β2lev+β3roa+β4top+β5top2-5

+β6dual+β7board+β8Indep+Controls+ε

(2)

其中:size表示公司规模;lev表示公司杠杆率;roa表示公司盈利能力;top表示股权集中度,Indep表示独立董事比例;top2-5表示股权制衡度,用第二到第五大股东持股比例衡量;board表示董事会规模,用董事会人数的自然对数衡量;Controls的含义与式(1)相同。

2.解释变量。

解释变量为投服中心持股行权试点(treat×post)。treat×post为实验组虚拟变量(treat)和时间虚拟变量(post)的交互项。treat为实验组虚拟变量。考虑到投服中心首先在上海、湖南和广东(除深圳外)试点运行,为使对照组与实验组的其他特征尽可能接近自然实验,本文参照何慧华和方军雄(2021)[3]的处理方式,选取浙江、湖北和深圳作为对照组。具体而言,上市公司处于投服中心试点省市时,treat取1;当上市公司所在地临近投服中心试点省市(浙江、湖北和深圳)时,treat取0。post为投服中心试点前后的时间虚拟变量。由于试点工作是在2016年开展,2017年5月结束,因此如果是2016年或2017年,则post取1。同时,考虑到2015年股灾的巨大影响,本文参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,剔除2015年,定义2013年和2014年post取0。

3.控制变量。

参考刘超等(2020)[2]、王垒等(2020)[63]和焦健等(2017)[39]的做法,本文引入以下控制变量(Controls):(1)公司规模(size),用总资产的自然对数衡量。不同规模的公司的大股东掏空程度不同(王垒等,2020[63])。(2)公司年龄(age),用“当年年份-上市年份”的自然对数衡量。公司年龄会影响大股东掏空程度(焦健等,2017[39])。(3)公司杠杆率(lev),用总负债与总资产之比衡量。公司杠杆率会影响大股东的掏空动机和能力(王垒等,2020[63])。(4)成长潜力(growth),用营业收入增长率来衡量。较高的公司成长潜力可提供较多的资金用于大股东掏空(Jiang等,2010[59])。(5)股权集中度(top),用第一大股东持股比例衡量。股权集中度越高,大股东的掏空能力越强。(6)独立董事比例(Indep),用董事会中独立董事占比衡量。独立董事可约束大股东的掏空行为(Boateng和Huang,2017[64])。(7)管理层持股比例(manshare),用管理层持股数量占比衡量。管理层持股比例越高,管理层越有可能为维护自身利益而约束大股东的掏空行为。(8)两职合一(dual),当董事长与总经理为同一人时取1,否则取0。董事长和总经理由一人兼任会影响董事会的独立性,进而对控股股东的利益侵占行为产生影响(高雷等,2006[65])。(9)产权性质(soe),当企业为国有企业时取1,否则取0。国有上市公司控股股东的利益侵占情况比非国有上市公司更为严重(李增泉等,2004[40])。

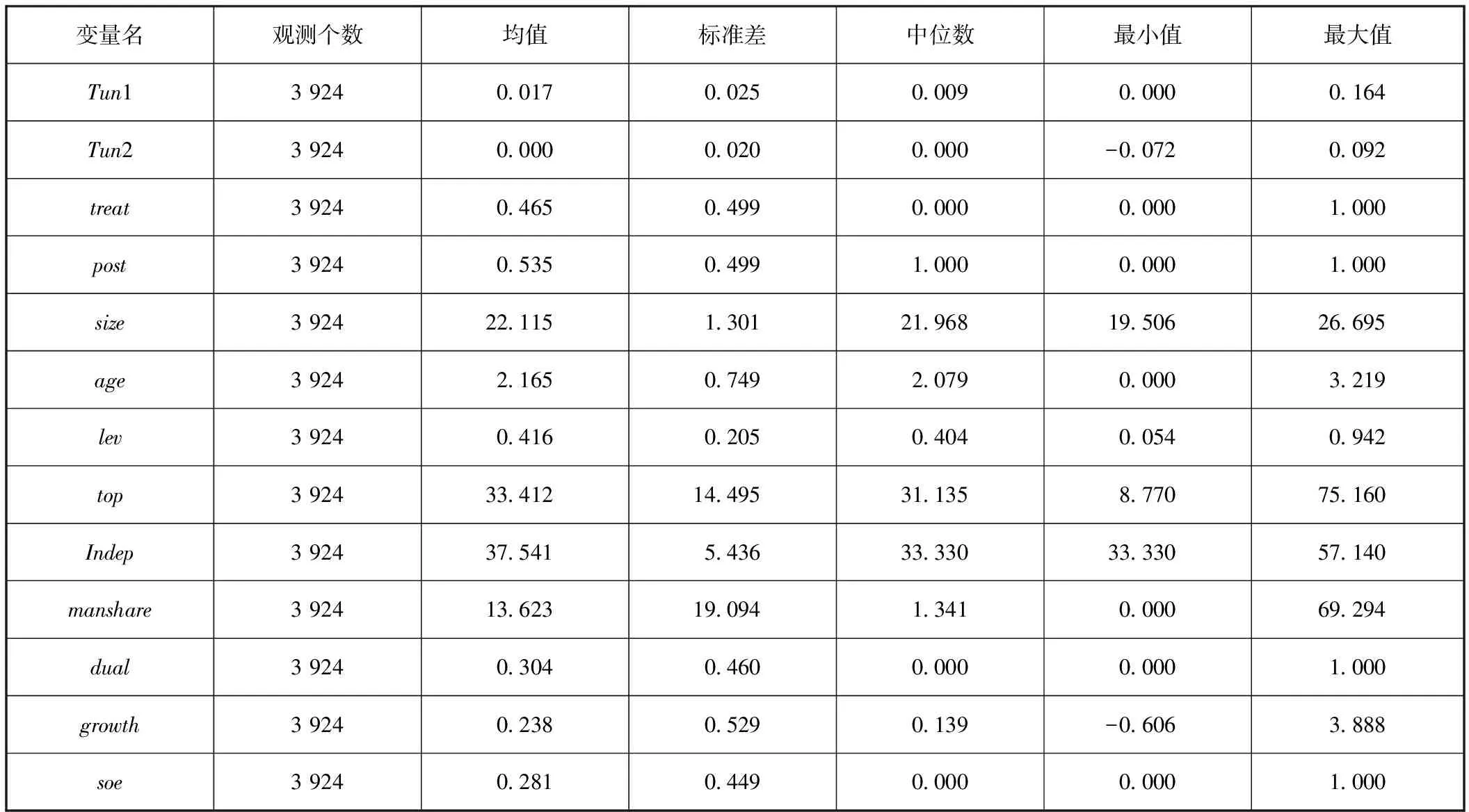

(四)描述性统计

表1给出了本文主要变量的描述性统计结果。结果显示,样本中上市公司其他应收款占比(Tun1)的均值为1.7%,最大值为16.4%,与研究大股东掏空的现有文献的统计结果基本一致(黄泽悦等,2022[5]),这一结果反映出大股东掏空行为在我国上市公司中普遍存在。treat的均值为0.465,说明样本期间大约有46.5%的上市公司处于投服中心持股行权的试点地区。

表1 描述性统计

四、实证结果分析

为检验上市公司小股东行权对大股东掏空行为的抑制作用,本文从以下几个方面进行实证分析:(1)考察小股东行权对大股东掏空行为的影响;(2)采用平行趋势检验、安慰剂检验以及其他稳健性检验方法考察基准结果是否稳健;(3)对理论分析部分提出的两个机制进行检验;(4)从外部审计监督和内部股权制衡两个方面进行异质性分析;(5)从债务融资成本和创新投入两个层面考察小股东行权影响大股东掏空对上市公司质量产生的经济后果。

(一)基准回归结果:上市公司小股东行权抑制大股东的掏空行为

表2汇报了投服中心持股行权与其他应收款占比和异常应收款的基准回归结果。其中,列(1)、列(3)为单变量回归结果。结果显示,交互项(treat×post)与其他应收款占比和异常应收款的回归系数均为负,且至少在5%的水平上显著。这表明投服中心持股行权对试点地区上市公司大股东的掏空行为具有显著的抑制作用,与本文的假设H1相符。由于企业规模、杠杆率、股权集中度、独立董事占比等因素也可能对大股东掏空产生影响,因此进一步引入了式(1)中给出的控制变量,全变量回归结果在列(2)、列(4)中列示。可以看出,交互项(treat×post)与其他应收款占比的系数为-0.003,与异常应收款的系数也为-0.003,且均在5%的水平上显著。这一结果仍与本文的理论结论相符。上述结果表明,小股东行权对试点地区上市公司的大股东掏空行为有显著的抑制作用,支持了本文的假设H1。

表2 投服中心持股行权与大股东掏空

(二)稳健性检验

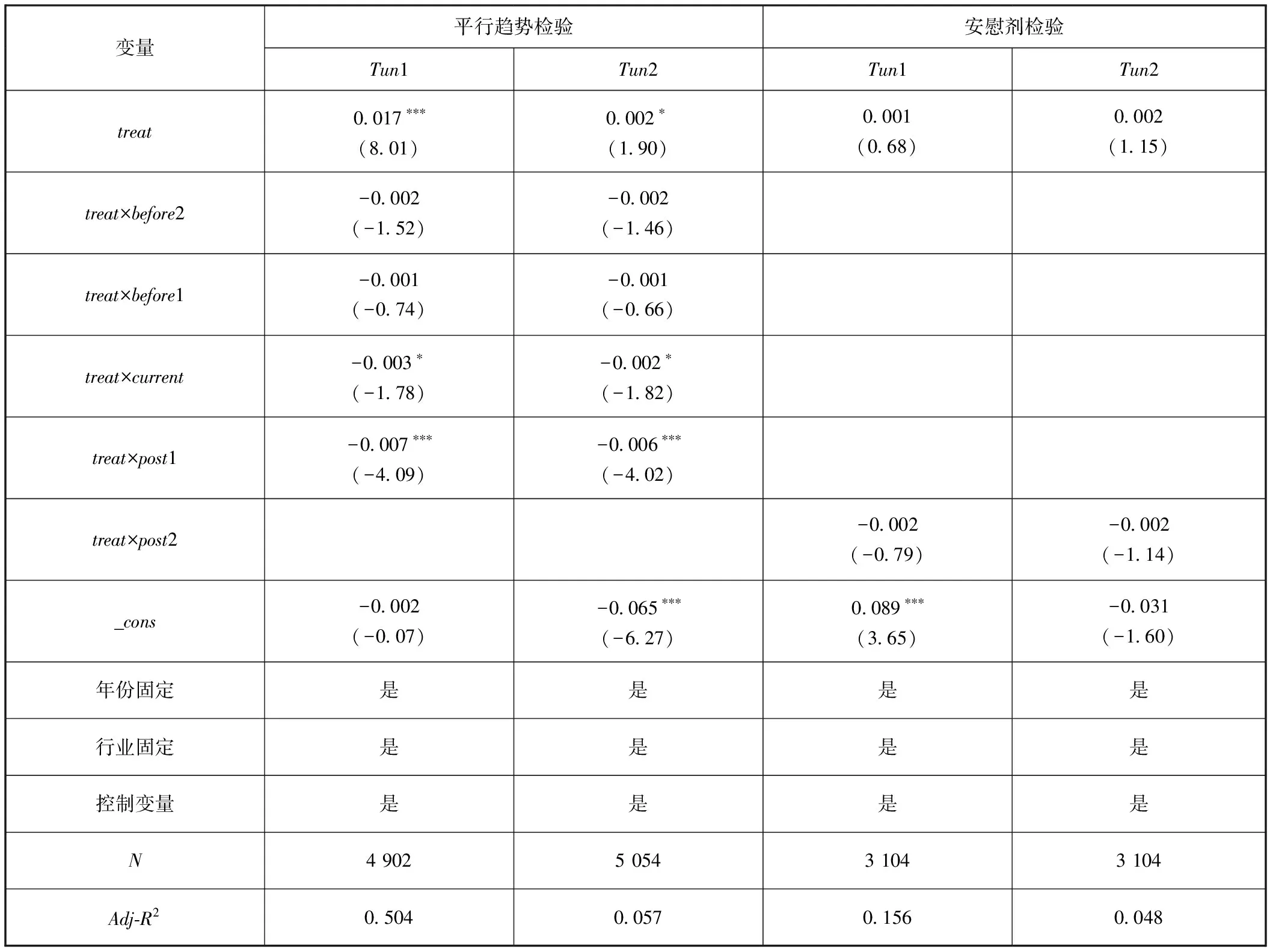

1.平行趋势检验。

平行趋势假定是采用DID方法的前提条件,即处理组和控制组在投服中心持股行权展开试点前各年度应该具有一致的大股东掏空趋势。为检验是否满足平行趋势假定,本文参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,构建如下模型:

Tun=α0+α1×treat+α2×treat×before2+α3×treat

×before1+α4×treat×current+α5×treat×post1

+Controls+∑Year+∑Industry+ε

(3)

其中:如果是2014年及以前,before2取1,否则取0;如果是2015年,before1取1,否则取0;如果是2016年,current取1,否则取0;如果是2017年,post1取1,否则取0。其余变量定义与式(1)相同。表3汇报了平行趋势检验结果。表3列(1)给出了被解释变量为其他应收款占比的回归结果,列(2)给出了被解释变量为异常应收款的回归结果。可以看出,投服中心持股行权开展试点前,交互项treat×before2和treat×before1的回归系数均不显著;持股行权开展试点后,交互项treat×current和treat×post1的回归系数均显著为负。上述结果表明平行趋势检验通过。

表3 稳健性检验

2.安慰剂检验。

去年暑假,结束了音乐考级,我终于迎来了旅游的日子,真高兴啊!只可惜,爸爸由于工作太忙了,抽不出时间,我只能和妈妈、爷爷、奶奶,还有大姑一家一起去了北戴河的山海关。

为排除随机性因素或其他政策对大股东掏空的影响,本文参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,通过改变投服中心持股行权开展试点的时间进行安慰剂检验,将开展试点的年份统一提前4年重新回归,若回归结果中交互项treat×post2的回归系数不再显著,则说明大股东掏空行为的减少是由于小股东行权。表3列(3)、列(4)汇报了试点年份提前4年的回归结果。可以看出,试点开展时间提前4年后,交互项treat×post2的回归系数并不显著,这在一定程度上表明,大股东掏空行为的减少是因为小股东行权,而非其他因素造成的。

此外,本文还通过随机设定投服中心持股行权试点时间的方式进行了安慰剂检验。具体来说,我们随机赋值试点时间,然后用随机赋值的试点时间对式(1)进行回归,将交互项的回归系数和标准误记录下来,计算t统计量。将上述过程重复1 000次后,得到1 000个t统计量。图1是t统计量的核密度图。从图1中可以看出,交互项回归系数的t值的绝对值都小于表2中真实解释变量回归系数的t值的绝对值。图2是交互项回归系数的核密度图,可以看出,交互项的回归系数大致服从以0为均值的正态分布,其绝对值小于表2列(2)、列(4)中系数的绝对值。上述结果表明,随机投服中心持股行权时间并不能显著影响大股东的掏空行为,进而说明小股东行权对大股东掏空行为的抑制作用并非是由不可观测的因素所驱动。

图1 1 000次安慰剂检验t统计量核密度图

图2 1 000次安慰剂检验回归系数核密度图

3.其他稳健性检验。

除上述稳健性检验外,本文还做了以下稳健性检验。一是调整试点窗口。在前文研究中,我们未包括2015年的样本。因此,在这一部分,我们将2015年的样本考虑进来,重新定义时间虚拟变量post3。如果是2013年、2014年或2015年,post3取0;如果是2016年或2017年,post3取1。用post3替代式(1)中的post,重新对式(1)进行回归,回归结果在表4列(1)、列(2)中汇报。二是控制地区固定效应。在式(1)的基础上,我们进一步控制了地区固定效应,回归结果在表4列(3)、列(4)中给出。三是将试点地区以外全部地区作为对照组。在前文中,我们仅将浙江省、湖北省和深圳市作为对照组,而文章的结果可能是由这种特殊的对照组选择导致的。因此,在这一部分,我们将试点地区以外的全部地区作为对照组,重新对式(1)进行回归,回归结果在表4列(5)、列(6)中给出。四是PSM-DID检验。为控制其他公司层面因素的影响,我们对主回归进行了PSM-DID检验。以试点地区之外全部地区的上市公司为对照组,通过近邻匹配法进行1∶4匹配,回归结果在表4列(7)、列(8)中汇报。五是替换被解释变量。参考刘少波和马超(2016)[66]、叶康涛等(2007)[67]的做法,使用其他应收款的年度增量来衡量大股东掏空的程度,并用总资产进行标准化,记为Tun3。回归结果在表4列(9)中给出。从表4可以看出,上述结果与基准回归结果基本相符,进一步支持了本文的结论。

表4 其他稳健性检验

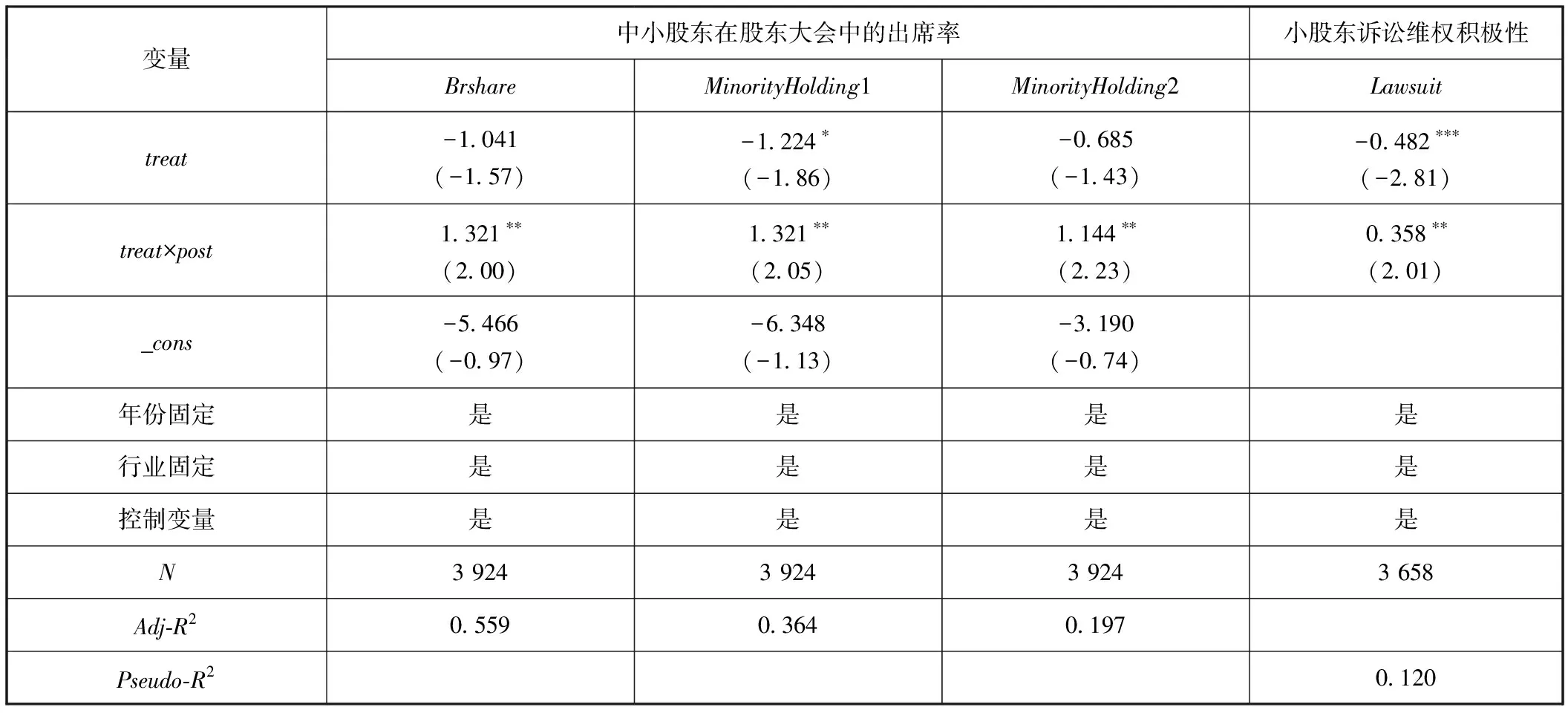

(三)机制检验

根据理论分析部分,投服中心持股行权可能通过以下两条路径影响上市公司的大股东掏空行为:其一,通过发挥示范引领作用,引导中小投资者主动行权,积极参加股东大会(何慧华和方军雄;2021[3]),越多中小股东参与股东大会,就越有助于抑制大股东的掏空行为(黄泽悦等,2022[5]);其二,通过对存在大股东掏空情形的上市公司及其控股股东发起司法诉讼,提高大股东的掏空成本,进而抑制大股东的掏空行为。

1.小股东行权提高小股东在股东大会中的出席率。

为检验假设H2,首先,本文构建如下模型,对投服中心持股行权后,试点地区上市公司年度股东大会整体出席情况进行分析。

Brshare=α0+α1×treat+α2×treat×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(4)

表5 机制检验

其次,本文考察投服中心持股行权后,试点地区上市公司中小股东出席年度股东大会的情况,建立如下模型:

MinorityHolding=α0+α1×treat+α2×treat×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(5)

其中,MinorityHolding表示中小股东出席年度股东大会的情况。参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,使用以下两个变量来衡量中小股东的出席情况:(1)当年股东大会出席股份比例减第一大股东持股比例,记为MinorityHolding1;(2)当年股东大会出席股份比例减前三大股东持股比例之和,记为MinorityHolding2。其余变量含义与式(1)相同。回归结果在表5列(2)、列(3)中汇报。可以很容易地看出,列(2)、列(3)中交互项(treat×post)的系数均在5%的水平上显著为正,表明投服中心持股行权能够显著提高年度股东大会的中小股东出席率。

上述结果说明,投服中心的确通过持股行权起到了示范引领的作用,它引导更多中小股东主动行权,积极参与股东大会,降低掏空议案通过的可能性,减少大股东掏空行为的发生。

2.小股东行权提高小股东诉讼维权积极性。

为检验假设H3,本文构建如下回归模型:

Lawsuit=α0+α1×treat+α2×treat×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(6)

其中,Lawsuit表示小股东诉讼维权积极性。参考何慧华和方军雄(2021)[3]的做法,使用公司当年的被诉讼情况来衡量小股东诉讼维权积极性。若公司当年发生了诉讼案件,则Lawsuit取1,否则取0。考虑到这一指标的数据特征,本文使用Logit模型进行回归。上市公司是否发生诉讼案件的数据来源于国泰安数据库。式(6)中其他变量含义与式(1)相同。

回归结果在表5列(4)中给出。回归结果显示,交互项(treat×post)的系数为正,且在5%的水平上显著,表明投服中心持股行权后,试点地区小股东诉讼维权积极性显著提高。上述结果说明,投服中心的存在使更多的中小股东愿意通过诉讼的方式维护自身权益,增加了大股东的掏空成本,进而抑制了大股东掏空的发生。

(四)调节效应检验

1.外部审计监管的调节效应。

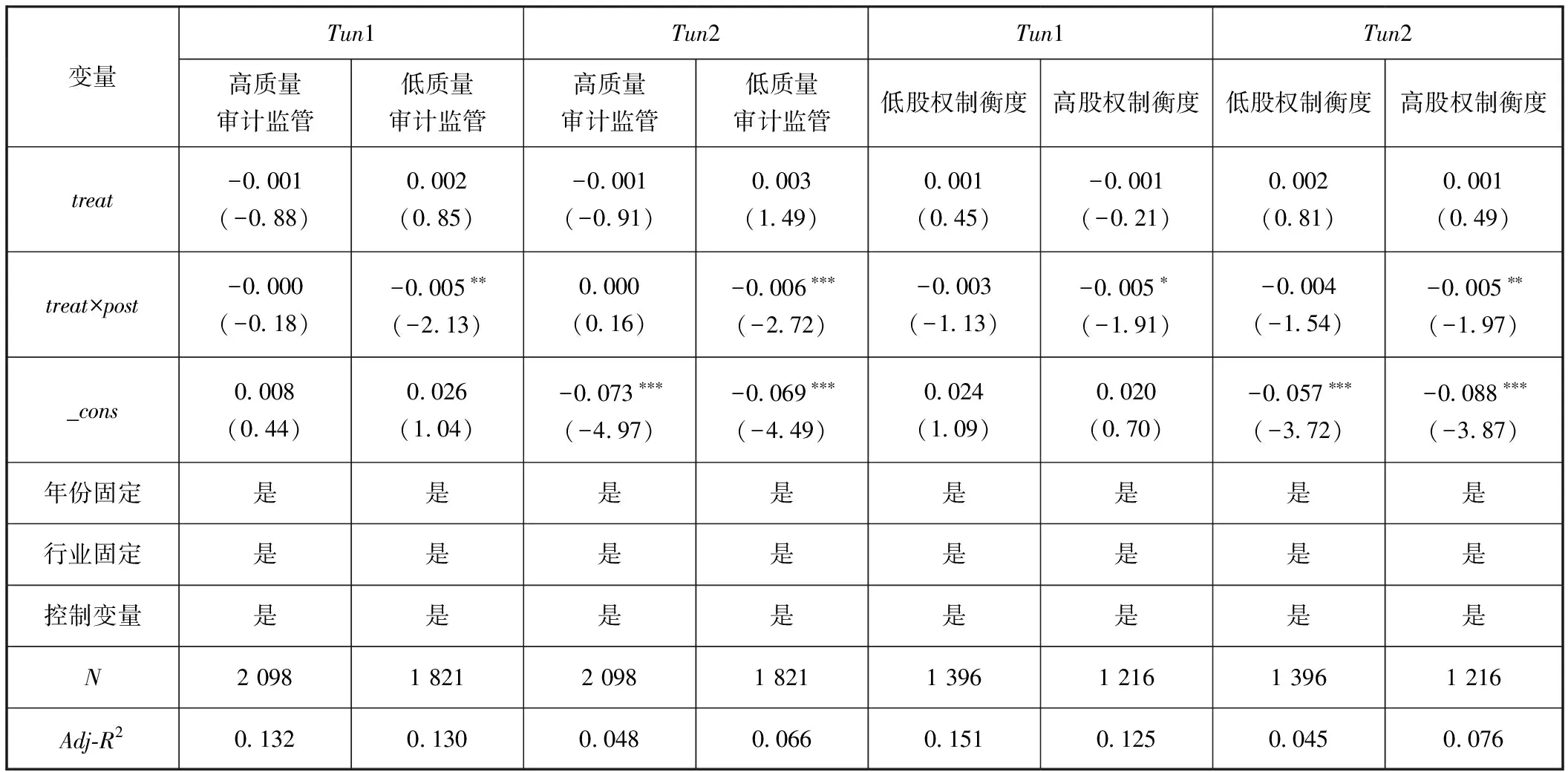

为检验假设H4,本文参考李姝等(2021)[68]的做法,使用审计师行业专长来衡量外部审计监管质量。当审计师行业专长大于等于10%时,认为企业具有高质量的外部审计监管;反之,当审计师行业专长小于10%时,认为企业具有低质量的外部审计监管。分组回归结果在表6列(1)~列(4)中给出。可以看出,无论是其他应收款占比还是异常应收款作为因变量,交互项(treat×post)的回归系数均在低质量外部审计监管样本中显著为负,而在高质量外部审计监管样本中不显著,且系数的绝对值也在低质量外部审计监管样本中更大。上述结果表明,小股东行权对大股东掏空的抑制作用在外部审计监管质量较低的企业中更显著,支持了假设H4。

表6 异质性检验

2.内部股权制衡的调节效应。

为检验假设H5,本文将股权制衡度由大到小排序并三等分,然后剔除中间组,将最大组作为高股权制衡度组,最小组作为低股权制衡度组。分组回归结果在表6中汇报。可以看出,无论是其他应收款占比还是异常应收款作为因变量,交互项(treat×post)的回归系数均在高股权制衡度组中显著为负,而在低股权制衡度组中不显著,且系数的绝对值也在高股权制衡度组中更大。上述结果表明,小股东行权对大股东掏空的抑制作用在高股权制衡度的企业中更显著,说明小股东行权对于第一大股东与其他股东的合谋掏空行为具有较强的抑制作用,支持了假设H5b。

(五)经济后果检验

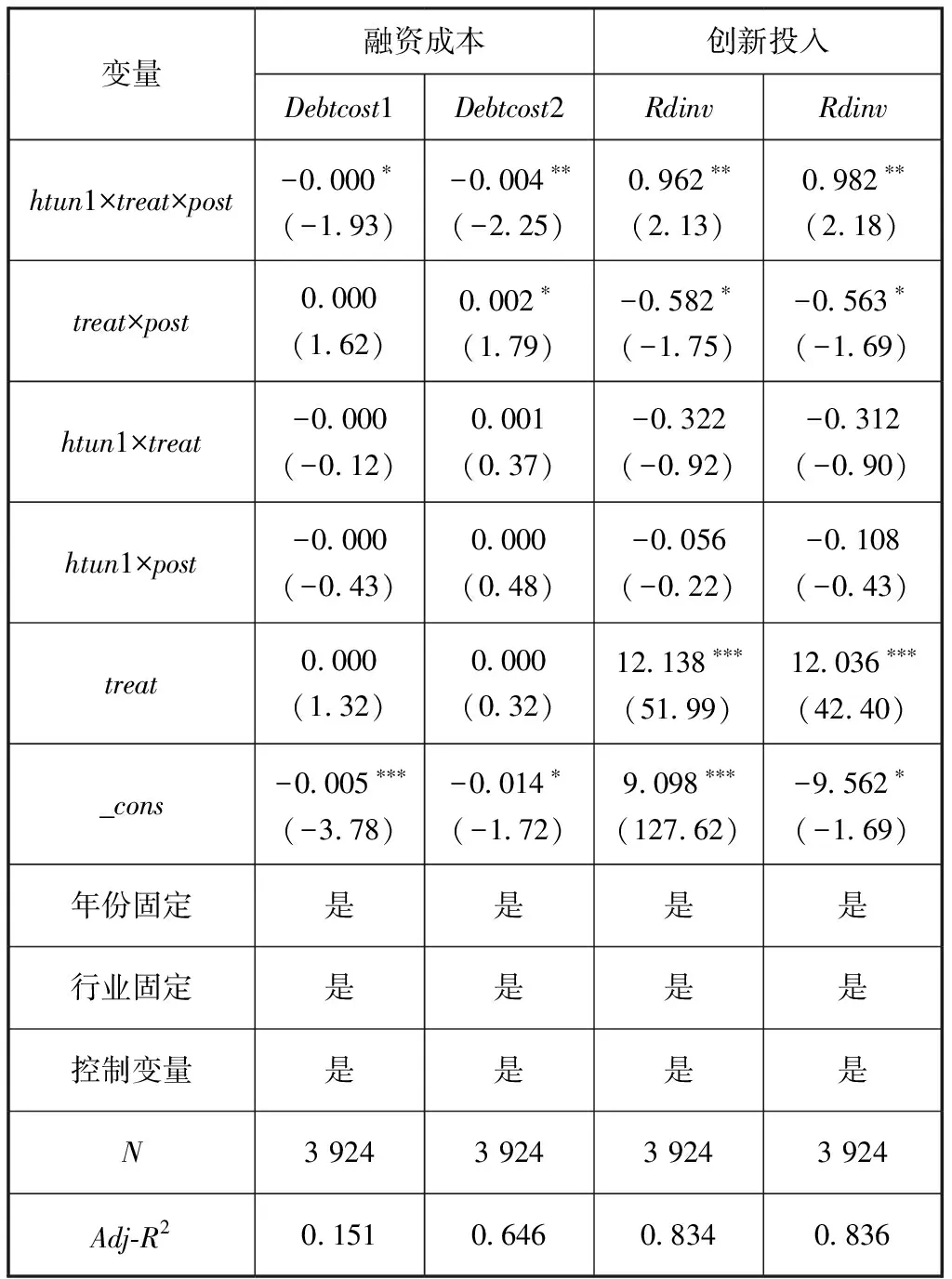

1.小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制降低了上市公司债务融资成本。

为检验假设H6,本文构建如下三重差分模型:

Debtcost=α0+α1×htun1×treat×post+α2×treat×post

+α3×htun1×treat+α4×htun1×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(7)

其中,Debtcost表示上市公司的债务融资成本,参考吴先聪等(2020)[47]的做法,使用利息支出与总负债的比值来衡量公司的债务融资成本,并将计算结果放大100倍,记为Debtcost1。此外,本文还借鉴王运通和姜付秀(2017)[52]的做法,令公司债务融资成本=100×利息支出/((年初总负债+年末总负债)/2),记为Debtcost2。htun1为上市公司是否存在严重大股东掏空问题指示变量,若投服中心行权前上市公司大股东掏空程度大于样本中位数,则htun1取1,否则取0。Controls表示控制变量集,参考现有文献(吴先聪等,2020[47];王运通和姜付秀,2017[52]),选取以下控制变量:公司规模(size)、资产负债率(lev)、成长性(growth)、盈利能力(roa)、自由现金流(CFO)、两职合一(dual)、董事会规模(board)、是否为国有企业哑变量(soe)以及投资机会(tobin)。htun1×treat×post是本部分的核心变量,其系数α1反映投服中心行权产生的掏空治理效应对融资成本的影响。此外,本文还对时间固定效应和行业固定效应进行了控制。

回归结果如表7列(1)、列(2)所示。可以看出,无论是用上述两个指标中的哪个指标来衡量公司债务融资成本,htun1×treat×post的回归系数至少在10%的水平上显著为负。上述结果表明,小股东行权产生的掏空治理效应会降低上市公司的融资成本,与本文的预期一致。

表7 经济后果检验

2.小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制增加了上市公司创新投入。

为检验假设H7,本文构建如下三重差分模型:

Rdinv=α0+α1×htun1×treat×post+α2×treat×post+α3

×htun1×treat+α4×htun1×post+Controls

+∑Year+∑Industry+ε

(8)

其中,Rdinv表示上市公司的创新投入。借鉴党力等(2015)[69]的做法,采用公司研发投入的对数衡量公司的创新投入。htun1为上市公司是否存在严重大股东掏空问题指示变量,若投服中心行权前上市公司大股东掏空程度大于样本中位数,则htun1取1,否则取0。Controls表示控制变量集,参考现有文献(何瑛等,2019[70];李文贵和余明桂,2015[71]),选取以下控制变量:企业杠杆率(lev)、投资机会(tobin)、经营性现金流(cflow)、成长潜力(growth)、企业规模(size)。htun1×treat×post是本部分的核心变量,其系数α1反映投服中心行权产生的掏空治理效应对创新投入的影响。此外,本文还对时间固定效应和行业固定效应进行了控制。

回归结果在表7列(3)、列(4)中汇报。从列(3)可以看出,在进行单变量回归时,htun1×treat×post的回归系数在5%的水平上显著为正;列(4)表明,在加入相应的控制变量回归后,htun1×treat×post的回归系数仍在5%的水平上显著为正。上述回归结果在一定程度上验证了小股东行权产生的掏空治理效应会增加上市公司的创新投入,与本文预期一致。

五、研究结论与展望

(一)研究结论

本文基于投服中心开展持股行权试点工作这一准自然实验,以2013—2017年中国A股非金融类上市公司为研究样本,采用双重差分法实证检验上市公司小股东行权与大股东掏空行为之间的关系及其变化,得到以下主要研究结论。

第一,上市公司小股东行权有效约束大股东的掏空行为。我们运用委托代理理论和威慑理论,基于小股东视角,以投服中心持股行权试点工作开展为标志的实证结果证实:小股东行权与大股东掏空行为负相关。小股东行权有效约束了大股东的掏空行为的研究结论,从小股东积极行权和维权两个方面印证了张照南等(2020)[72]、黄泽悦等(2022)[5]关于中小股东积极主义有效约束大股东掏空行为的观点,进而拓展了相关公司治理理论的应用边际,丰富了大股东掏空行为治理方面的相关文献。另外,长久以来,减少大股东掏空行为,维护中小股东合法权益是我国资本市场制度建设的核心(何慧华和方军雄,2021[3]),本文基于小股东行权视角强调投资者保护的自为机制对大股东掏空行为的治理作用,为更好地完善投资者保护的自为机制,推动我国资本市场高质量发展提供了证据。

第二,小股东在年度股东大会中的出席率和小股东诉讼维权积极性是小股东行权有效抑制大股东掏空行为的重要因素。本文阐明了小股东行权约束大股东掏空的作用机制:提高小股东在年度股东大会中的出席率和小股东诉讼维权积极性。一方面,小股东行权有利于带动更多的中小股东出席上市公司的年度股东大会,进而降低了会议中掏空议案通过概率,使得大股东掏空行为减少。另一方面,小股东行权提高了小股东诉讼维权积极性,使得大股东的违规成本提高,进而减少了大股东的掏空行为。相关结论为有关部门进一步推进投服中心持股行权工作、完善中小投资者保护制度提供了理论支持。

第三,对于上市公司不同的外部审计监管程度和内部股权制衡度,小股东行权对其大股东掏空行为的抑制作用存在差异。本文阐明了外部审计监管程度和内部股权制衡度对小股东行权影响大股东掏空行为的调节效应,实证结果证实:小股东行权对大股东掏空行为的抑制作用,在外部审计监管程度较低的上市公司和内部股权制衡度较高的上市公司中更为显著。因此,从上市公司内、外部治理环境角度发现外部审计监管程度和内部股权制衡度是影响小股东行权与大股东掏空行为负向关系的重要调节变量,为进一步明确投服中心持股行权的治理对象,根据上市公司不同内、外部治理环境,因事制宜地开展持股行权工作,进而约束大股东的掏空行为提供了依据。

第四,小股东行权对大股东掏空行为的有效抑制降低了上市公司的债务融资成本,增加了上市公司的创新投入。文章从企业融资和创新两方面揭示了小股东行权约束大股东掏空行为的经济后果,实证结果证实:小股东行权对大股东掏空的抑制有助于企业债务融资成本的降低和技术创新投入的增加,因而从融资和创新的角度探讨了小股东行权抑制大股东掏空对上市公司高质量发展的促进作用,这为有关部门进一步开展大股东掏空行为治理工作,进而推动我国上市公司高质量发展提供了理论和实证支持。

(二)管理启示

我们从上述研究结论中,不难得出如下三点主要管理启示。

第一,小股东应善用其所享有的股东权力,充分发挥小股东的公司治理作用。长久以来,大部分中小投资者因专业性不足、股少言轻等原因不愿参与公司治理,只有极少数中小投资者真正行使了股东权利,参与到公司治理中去。这种做法降低了大股东实施掏空行为的成本和难度,导致中小股东利益受到严重损害。因此,中小股东应重视手中的股东权力,借助投服中心的官方背景和专业团队,积极参与公司治理,约束大股东的掏空行为。

第二,相关政府部门应进一步完善投资者保护的自为机制。中小投资者在行权和维权过程中存在严重的“搭便车”问题,完善的投资者自为机制能够缓解中小投资者的“搭便车”问题,提高其行权和维权积极性,通过出席年度股东大会、司法诉讼等方式进行自我保护,提高大股东掏空行为的实施成本,进而减少大股东的掏空行为。因此,投资者保护机构以及证监会等相关部门应积极开展投资者教育活动,通过面对面的授课交流、答疑解惑,普及“知权、行权、维权”投资者权益知识,通过介绍投服中心典型行权、维权案例来唤醒投资者的股东权利意识,示范引领投资者依法行权、维权,以约束大股东的掏空行为。

第三,小股东在确定行权对象时,应考虑上市公司的内、外部治理环境。由于不同企业的内、外部治理环境不同,小股东行权对于异质性企业大股东掏空行为的治理效果往往存在差异。例如,小股东行权对外部审计监管质量低、内部股权制衡度高的企业治理效果更好,而对于外部审计监管质量高、内部股权制衡度低的企业影响不大。因此,对于不同的治理对象,以投服中心为代表的小股东应根据治理对象不同的内、外部治理环境,有的放矢地行使股东权利,从而更高效地治理大股东掏空问题。

(三)局限与展望

本文基于投服中心持股行权这一准自然实验,揭示了上市公司小股东行权对于大股东掏空行为的影响及其机制。对于这一问题的研究,未来可从以下两方面进一步探究。其一,受数据限制,在构建双重差分模型时,本文根据企业是否处于投服中心持股行权试点地区划分实验组和控制组,而未以企业是否被投服中心行权为依据进行划分,未来研究应进一步聚焦于企业是否曾被投服中心行权。其二,本文主要以现有文献常用的其他应收款为基础测算上市公司的大股东掏空程度,这种测算方式只能衡量大股东资金占用这一掏空手段的实施情况,还存在其他掏空方式有待进一步探讨。