中国蓝色粮仓产业发展现状、问题与对策

2023-10-17张妙玲潘斯华陈燕娟

张妙玲,潘斯华,陈燕娟,邓 岩

(1.广东海洋大学管理学院,广东 湛江 524088;2.广东工业大学管理学院,广州 510006)

受土地资源和生态环境约束,中国陆域体系保障粮食安全的压力越来越大。习近平总书记在党的二十大报告中提出,要树立大食物观,构建多元化食物供给体系,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。海洋水产品生产具有“不与人争粮、不与粮争地”的特点[1],营养价值高,环境污染轻,是陆地农产品的有效补充和替代。因此,在重视陆地农牧业发展的同时,也应重视蓝色粮仓建设,将广阔的海域和沿海滩涂建成粮食生产的“新大陆”,从海洋提供的空间资源、环境资源和生物资源中挖掘粮食生产潜力。

1986 年,包建中院士首次提出“蓝色农业”的概念。2009 年,唐启升院士正式提出“蓝色粮仓”的概念。自此之后,蓝色粮仓开始走进国内学者的研究视线,并逐渐引起广泛关注。蓝色粮仓是以优质蛋白高效供给和粮食安全战略空间拓展为目标,利用水域环境和资源,培育农业发展新动能,基于生态优先、陆海统筹、三产融合构建具有国际竞争力的新型渔业生产体系[2]。已有文献主要从蓝色粮仓的基本内涵、产业特征、演化趋势[3]、关联产业与结构优化[4,5]、发展潜力[6,7]等方面展开深入研究,并提出蓝色粮仓的建设模式[8,9]、总体构想、重点任务[10]和未来研究前沿[11]等。在蓝色粮仓关联产业研究方面,卢昆[4]提出海水养殖业、海水灌溉农业、海洋捕捞业和蓝色粮食(海水产品)加工业是支撑蓝色粮仓建设的主要产业,并总结了各产业的主要特征;秦宏等[5]提出蓝色粮仓关联产业结构优化建议;张兰婷等[9]探讨了中国蓝色粮仓四大发展模式,并提出了相应的发展思路;于会娟等[1]提出应对食品消费需求升级的蓝色粮仓建设思路与路径。

现有研究为蓝色粮仓产业发展奠定了坚实的理论和实践基础。然而,海洋强国战略和粮食安全形势对中国蓝色粮仓产业发展提出了更高要求,蓝色粮仓建设也面临着一些新情况、新挑战。为此,本研究以海洋捕捞业、海水养殖业、海水产品加工业三大蓝色粮仓传统产业,以及海水种苗业、渔业流通和服务业等上下游产业为研究对象,探讨中国蓝色粮仓细分产业发展现状,分析蓝色粮仓产业发展面临的主要问题,提出行之有效的对策建议,以期为推进中国蓝色粮仓高质量发展提供有益参考。

1 中国蓝色粮仓产业发展现状

1.1 中国蓝色粮仓产业发展概况

中国是陆海兼具的海洋大国,海域辽阔,领海面积约470 万km2,拥有1.8 万km 大陆海岸线和300 万km2海洋国土,海岛数目众多,海洋鱼类种类达3 000 多种。中国沿海滩涂众多,生物矿产资源丰富,具备发展蓝色粮仓产业的资源优势。

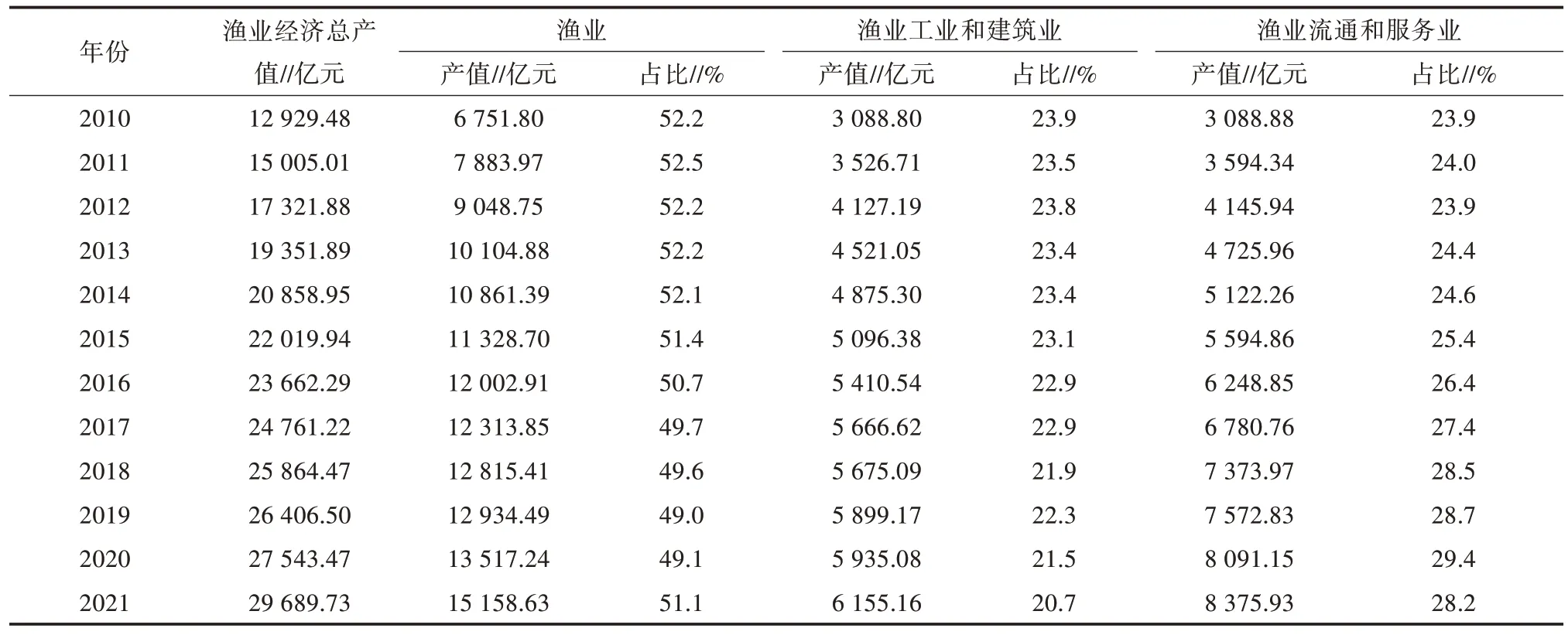

2010—2021 年,中国渔业经济总产值连年攀升,总产值增长幅度呈波动变化,2017—2020 年增长放缓(图1)。虽然第一产业仍是主导产业,第二、三产业发展较为滞后,但第三产业增速快于第一产业,对蓝色粮仓产业经济提质增效起到了积极作用,且极具发展潜力。2021 年一、二、三产业产值的比例为51.1∶20.7∶28.2,第三产业比重不断上升(表1),表明蓝色粮仓产业结构趋向优化合理,绿色发展水平不断提升,三产融合发展有所成效。渔业经济发展进入平稳发展期,海洋待开发空间大,具有巨大的发展潜力,将有力拉动渔业发展。党的二十大提出“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国”的战略部署,发展海洋产业极具战略意义,蓝色粮仓建设将是海洋经济发展中的重要组成部分。

表1 2010—2021 年全国渔业产业结构变化

图1 2010—2021 年全国渔业经济总产值

1.2 蓝色粮仓细分产业发展现状

1.2.1 海洋捕捞业 2010—2021 年中国捕捞产量不断下降,其中近海捕捞产量自2017 年起明显下降,远洋捕捞产量升降交替(图2)。中国近海渔业资源衰竭,而远洋渔业的快速发展成为弥补近海捕捞缺口的重要替代优质水产品来源[1]。中国海洋渔业资源压力与日俱增,传统的“三大渔场”相继消失、海洋捕捞业渔汛衰退甚至消亡现象推动了近海捕捞向海水养殖的转变,使得海洋捕捞产量的发展目标转变为“零增长”,甚至“负增长”[12]。

1)近海捕捞。2010—2016 年中国近海捕捞产量变化幅度不大,呈微弱上涨趋势。2017 年农业部印发《关于进一步加强国内渔船管控实施海洋渔业资源总量管理的通知》,通过伏季休渔、推进捕捞渔民减船转产、探索开展分品种限额捕捞、压减海洋捕捞渔船船数和功率总量、严禁审批制造“双船底拖网、帆张网、三角虎网”作业渔船等手段,加大海洋渔业资源养护力度,促进海洋渔业发展与资源保护相协调[13]。在渔船数量、功率和捕捞量的重重管控下,2017 年以来中国近海捕捞产量持续回跌,达成近海捕捞产量“负增长”的目标。

浙江、山东、福建近海捕捞产量多年来稳居全国前三,3 省近海捕捞产量共占全国近海捕捞产量的比例超过50%。2021 年,浙江、福建、山东、广东、广西、海南6 省近海捕捞产量贡献了全国近海捕捞产量的83%。近海捕捞产品类别主要以鱼类和甲壳类为主,其次为头足类和贝类。受地区海洋资源禀赋状况、行业发展基础、海洋捕捞装备、发展路径规划、地方渔业政策等影响,不同省份之间海洋捕捞产值差异大,浙江、山东、福建近海捕捞产值远高于其他省份,近海捕捞产业优势明显。

2)远洋捕捞。2010—2021 年,中国远洋渔业产量实现了翻倍增长;2021年远洋捕捞产量224.65万t,较2011 年111.64 万t 产量增长101%;2021 年远洋渔业产值225.57 亿元,较2011 年产值119.15 亿元增长89%。根据2020 年《中国远洋渔业履约白皮书》,中国远洋渔业作业海域涉及40 多个国家(地区)管辖海域和太平洋、印度洋、大西洋公海以及南极海域[14]。远洋渔业装备水平显著提升,产业布局趋向合理,全产业链经营基本成型,管理体系日臻完善,行业组织化程度明显提高[15]。

2021 年,中国各地区远洋渔船2 559 艘,渔船总功率2 971 252 kW。其中,远洋捕捞机动渔船数量之最为浙江省613 艘,占全国总量的23.95%,持有量遥遥领先于其他省份,而上海、江苏、河北、广西、天津和北京6 个省(市)合计持有量不足200 艘,总功率占全国总量仅5.76%。各省份之间远洋捕捞渔船数量和功率差异巨大,发展不平衡。

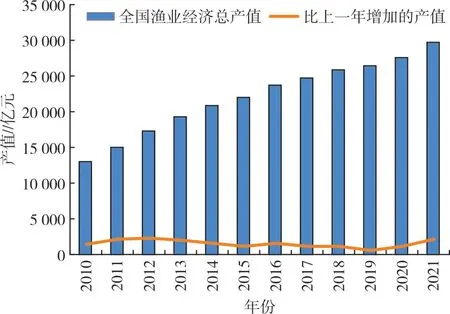

1.2.2 海水养殖业 中国作为世界海水养殖第一大国,也是惟一一个水产养殖产量超过捕捞产量的国家。海水养殖业的迅猛发展在为城乡居民提供更多食物的同时,对优化农业结构、节约耕地和淡水资源、保护生态环境方面具有重要作用[16]。海水养殖业是中国海洋渔业经济中的重要支柱产业,同时也是决定蓝色粮仓有效库存丰裕程度的主导性生产部门[4]。2010—2021 年中国海水养殖产量总体呈增长态势,2017 年突破2 000 万t(图3)。筏式、底播、池塘和吊笼为海水养殖的主要养殖方式,整体技术含量偏低,其中筏式与底播养殖产量占比较大。普通网箱养殖近年来发展迅速,2016 年养殖面积达历年之最,而后波动下降。主要原因是各地推进海上养殖综合整治,清退禁养区渔排,升级改造养殖区和限养区渔排。深水网箱、工厂化养殖等现代海水养殖方式仍在起步阶段。

图3 2010—2021 年全国海水养殖产量与产值

2021 年中国海水养殖产品产量为2 211.14 万t,相比于2010 年产量增加728.84 万t,年均增长率为4.5%,海水养殖产品已成为中国海洋水产品生产的首要来源[17]。海水养殖产值从2010 年的1 650.60亿元增长至2021 年的4 301.70 亿元,总增长率达160.6%,年均增长率为14.6%。海水养殖产值占渔业经济总产值比重从2010 年的12.8%上升至2021年的14.5%,说明渔业经济对海水养殖产业的依赖程度逐渐提高。

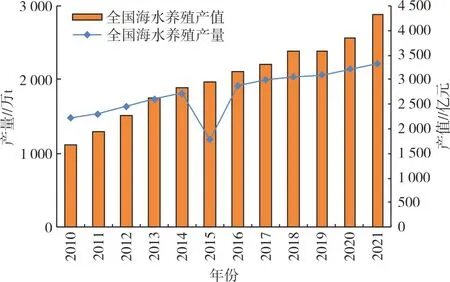

1.2.3 海水产品加工业 2010—2021 年,水产品产量快速增长,得益于人们对水产品需求增加,同时也得益于冷链物流发展、水产品精深加工工艺提升、水产贸易市场发展等。海水加工品附加值高、海水生鲜易腐烂保存要求高、加工量较大,近年来中国海水加工产品发展势头良好。中国水产加工品主要以海水加工产品为主,就2021 年来看,海水加工产品占水产加工品总量的80%。海水加工产品品类多元化,主要以水产冷冻品为主,近5 年占比70%左右,其次是鱼糜制品及干腌制品,此外还有藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品、其他水产加工品。海水产品精深加工技术在不断创新提高与逐步推广,产品发展趋势多样化、系列化、高值化。海水产品加工作为捕捞和养殖生产的延伸与深化,是连接渔业生产和流通的关键枢纽,对于渔业提质增效、渔民增收、剩余劳动力转移和水产品国际竞争力提升至关重要[18]。

自2010 年以来,海水产品加工能力与加工产值快速增加、产品质量稳步提升。据统计,中国海水产品加工能力由2010 年的2 388.50 万t 提高到2021 年的2 893.58 万t;海水产品加工总量由2010 年的1 633.25 万t 提高到2021 年的2 125.04 万t;海水 产品加工总产值由2010 年的2 358.60 亿元提高到2021 年的4 496.22 亿元,占渔业经济总产值的比例达15.14%(图4)。从地区分布看,中国海水产品加工业集聚程度较高。2021 年中国海水产品加工主要集中在广东、山东、福建、浙江、江苏、辽宁6 省,以上6 省2021 年海水产品加工产量占全国的82.2%,其中山东省是海水产品加工第一大省,其海水产品加工产量占全国总量的30.2%。

图4 2010—2021 年全国海水产品加工产量与产值

1.2.4 海水种苗业 水产种业创新始终是蓝色粮仓保障体系的基础与核心[19]。在蓝色粮仓产业体系中,海水种苗作为海水养殖业的源头,是发展健康、低碳和可持续的现代化海水养殖产业的关键,良种在促进水产品增产提质方面极为关键,也是极具发展潜力的战略性和基础性海洋新兴产业[20]。2010—2021 年海水种苗产值稳步增长,2018—2019 年产值呈小幅度的下降趋势。2021 年产值达742.90 亿元,较2010 年增加367.44 亿元,增长97.9%,产值增长将近翻一番,中国海水养殖产量快速增长带动了海水种苗业的增长。2021 年,中央一号文件就推进种业振兴提出明确要求,同年农业农村部制定水产种业振兴行动方案,启动了首次全国水产养殖种质资源普查。目前,中国已设立535 个国家级水产种质资源保护区,总面积15.63 万km2,保护重要水生生物超过650 种,国家级水产原良种场达87 家,建立健全良种繁育推广体系。近年来,中国相继开展了南美白对虾、虹鳟、斑节对虾和斑点叉尾鮰等品种的联合育种攻关,均成效良好,水产种业取得了长足进步,苗种总量充足,新品种数量显著增加[21]。中国大力开展增殖放流活动,推动以海洋牧场为主要形式的区域性渔业资源养护,水产种质资源保护力度不断加强。

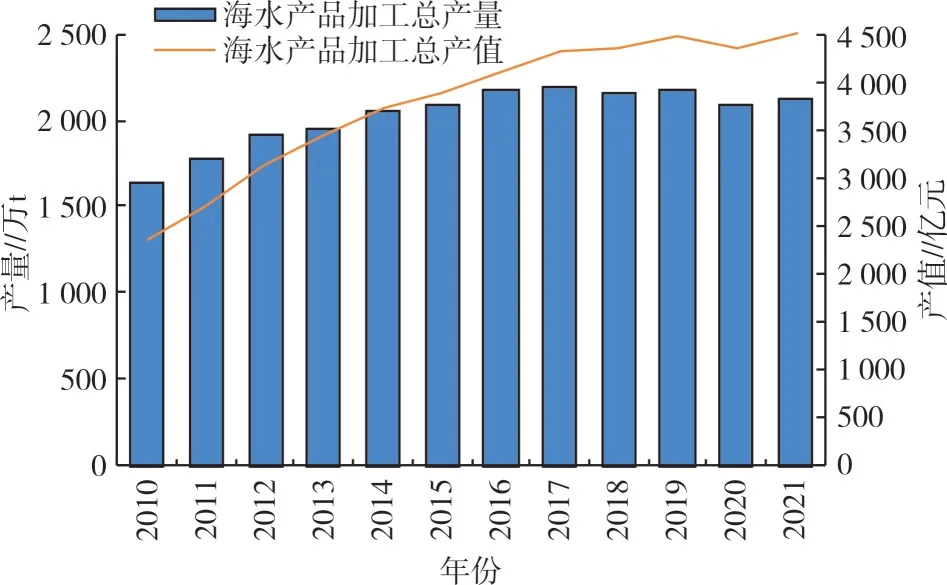

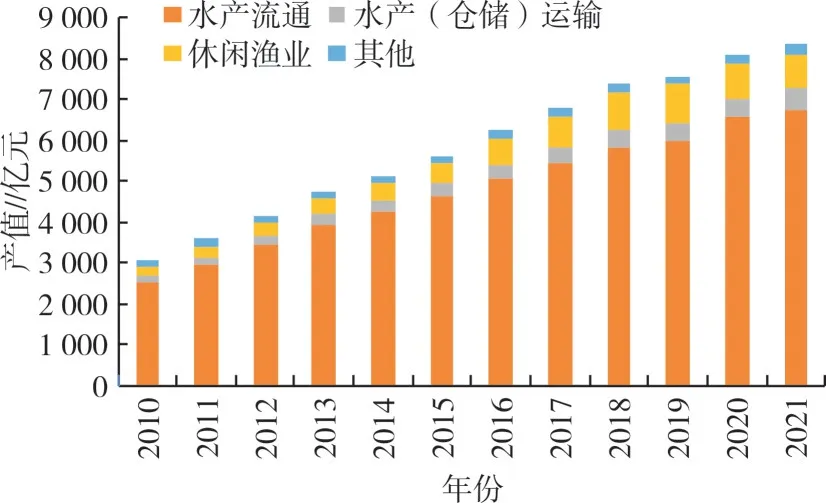

1.2.5 渔业流通和服务业 渔业流通和服务业包括水产流通、水产(仓储)运输、休闲渔业及其他。其中水产流通是占比最重的部分,其次是休闲渔业和水产(仓储)运输。2010—2021 年渔业流通和服务业经济产值逐年增加(图5),在全国渔业经济总产值中占比稳步增长,2021 年产值达8 375.93 亿元,占比28.2%。中国水产流通体系正逐渐搭建完善,流通渠道以传统批发市场、集贸市场、连锁商超、品牌零售店、电商和面向终端的线下新零售渠道为主。水产冷链运输作为蓝色粮仓服务业的支撑,对保障食品安全起到至关重要的作用。水产品具有易腐烂、不易保存等特质,因此高度依赖冷链物流。中国冷链物流产业起步较晚,技术不成熟,导致中国水产品在冷链运输过程中的腐损率远高于欧美发达国家[22]。2021 年中国水产品冷库总数量为8 454 个,山东数量最多,为1 819 个,其次为浙江、江苏、福建、广东,前5 省水产品冷库数量占全国的65.9%。休闲渔业是一二三产业融合发展的新业态,近年来发展趋向多元化,是促进渔业产业结构优化、渔民增收、渔业经济可持续发展的主要动力[23]。

图5 2010—2021 渔业流通和服务业产值构成

2 中国蓝色粮仓产业发展面临的主要问题

总体来看,中国蓝色粮仓细分产业和关联产业均取得了较快发展,但还存在一些问题和短板,制约着蓝色粮仓的可持续发展。

2.1 顶层设计缺失,开发建设无序

蓝色粮仓建设是一个庞大的系统工程,涉及生产者、政府、高校、科研院所、社会组织等多部门多主体。然而,由于顶层设计缺失,缺乏科学规划和系统管理,中国沿海各省蓝色粮仓建设布局零散,出现同质化发展与恶性竞争的局面。具体表现在:海洋管理被整合到各部门,管理分散且权责不明,严重缺乏完善的统筹规划;各省域间发展失衡严重,政策文件落地存在困难,难以执行。由于中国海域开发长期处于无序状态,“三无”船舶非法捕捞、海水养殖违规用药等乱象环生,渔港、冷库、加工、修造船等功能配套不完善。中国蓝色粮仓产业目前呈现“一三二”的产业结构形态,产业结构层次偏低,二三产业仍有较大的发展空间,经济动能有待释放。

2.2 海洋环境污染,渔业资源退化

中国海洋渔业开发长期以粗放型增长方式为主,养殖规模不断扩大、近海捕捞强度过大。由于沿海城市城镇化和工业化进程的加快,部分海域受工业污水、生活废水、化学有害物质、原油泄漏等污染,海洋生态环境遭到破坏。海水养殖长期盲目追求产出产量,漠视环境生态承受力,养殖密度过大、养殖容量趋于饱和,极易造成养殖海域水质富营养化、养殖病害频发以及养殖水产品药物残留引发食品安全问题等一系列负面影响。部分海域近海捕捞渔获量逐年下降,为实现经济效益,渔民用捕捞数量弥补产值差距,过度捕捞导致渔业资源结构偏向低龄化、小型化,捕捞强度超过近海渔业资源的修复能力,南海六大渔汛基本消失,近海渔业资源几近枯竭。伏季休渔、渔船双控、限额捕捞等管理措施未能有效遏制过度捕捞问题,渔业资源衰退态势有待扭转。

2.3 法律制度缺位,监督管理不力

中国已有涉及蓝色粮仓建设的相关法律制度和规章条例,如《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》《海洋行政处罚实施办法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《依法严厉打击海洋渔业违法犯罪的指导意见》等,但内容不完善、体系不完备,欠缺具有可操作性的指导措施,相关立法存在空缺,存在“无法可依”的漏洞。近几年,海水食品安全事故频发,海水产品质量安全追溯制度不完善,水产品信息公开透明化程度低、信息不对等情况严重[24]。蓝色粮仓监管覆盖面广、协调机构繁杂,未形成联动管理机制,各部门机构各自为政,缺乏综合性管理能力,在生态安全监管方面未能做到全方位、全过程监管。渔业生产违规违法现象时有发生,渔政执法监督力度有限,渔政管理存在盲区,执法困难且监管低效,但违法成本低以致违法现象屡禁不止。

2.4 装备技术水平落后,科研支撑能力薄弱

中国蓝色粮仓总体装备技术水平相对落后。自主建造的捕捞渔船类型单一,或使用老旧渔船改造,不能满足多样化捕捞需求。深水养殖网箱在装备结构、抗风浪能力等配套设施方面与国际先进技术相比存在较大差距。现代化海洋牧场建设仍存在许多“卡脖子”技术问题有待攻关。海水产品加工仍以粗加工初级产品为主,产品附加值低,海洋化工、海洋医药与保健品等高值化产品较少,预制加工水产品开发不足。中国冷链物流技术尚未成熟,流通成本与流通损耗过高。以上问题主要归咎于中国蓝色粮仓自主创新科研能力薄弱,科技创新进程缓慢。全国科研单位间缺乏交流,尚未有研究资源和前沿视角共享平台,产学研联动机制欠缺,高校、科研院所参与度不足,影响了优势资源合理配置和利用[25]。建设科研经费支持不足,对于研究周期长、资金量大的专项配套不足,研究缺口大,科研人才流失,科研成果转化率低。

3 中国蓝色粮仓产业发展对策

3.1 优化顶层设计,打造高效产业链

中国蓝色粮仓的顶层设计需结合中国蓝色粮仓发展现状,遵循生态优先、陆海统筹原则,制定科学合理的蓝色粮仓建设规划,优化空间布局,明确建设目标、建设任务、建设步骤,分步推进近期、中期、长期阶段化方案。充分发挥政府宏观调控作用,从税收优惠、风险补偿等角度出台利好政策,拓展融资渠道,吸引社会资金投入到蓝色粮仓发展建设中,形成多元化的投资格局。完善蓝色粮仓法律体系,强化蓝色粮仓法律保障,推动蓝色粮仓建设有序开展。组建蓝色粮仓管理机构,明确各部门职责分工,建立健全管理体制机制,提高管理效率。延伸蓝色粮仓产业链条,打造集海水养殖业、海洋捕捞业、海水产品加工业、冷链物流业、休闲渔业等多行业汇聚产业发展生态圈,积极推进海水产品精深加工、水产流通贸易、休闲渔业等二三产业发展,促进产业结构高质化,转化新旧动能。

3.2 维护海洋生态环境,实现可持续发展

海洋生态环境承载力有限,人类掠夺式开发会造成资源的浪费和衰退恶化,须以保护为主有序开发,并运用科学修复手段加速环境改善速度。尽快划定水产种质资源保护区、海洋牧场示范区、水生生物自然保护区等海洋保护开发、生态修复保护示范区,通过投放人工鱼礁、移植海藻场等人工干预行为,加大增殖放流力度,推动海洋牧场建设,保障海洋生物资源养护和生境修复,完善海洋生态补偿机制。全面升级现代化海水养殖,拓展离岸海水养殖空间,大力推进多营养层级复合生态循环养殖、工厂化循环水养殖、深水网箱养殖等现代化养殖模式,逐步推进中国海水养殖朝生态化、集约化、科学化的方向发展。积极发展远洋渔业,并实施“走出去”战略,大力推进水产养殖对外合作,鼓励海外养殖、捕捞、加工、贸易等领域合作,建设域外蓝色粮仓。

3.3 借鉴国外优秀经验,探索发展新模式

国外有着蓝色粮仓建设各领域关联产业的优秀典型代表,如挪威拥有世界上最先进的深水网箱养殖技术,加拿大应用海洋渔业资源信息可视化数据系统为海洋渔业捕捞、病害预防、生态环境评估等提供强大的数据支撑,休闲渔业为美国提供了巨大的经济贡献与强大的社会意义。积极学习与借鉴国外先进海洋渔业技术,加强开放、交流与合作。针对中国发展薄弱点,可优先建设示范区模仿国外模式试点运行,结合中国的水文条件、人员技术、资源禀赋等实际情况进行优化,充分发挥示范区辐射带动作用。推动创建不同层次、特色鲜明的蓝色粮仓示范区,扩大示范带动范围,形成各级各类示范区互为借鉴、互相补充、竞相发展的良好格局[26]。大力开拓中国休闲渔业发展潜力,结合各地文旅资源,开发海上观光、休闲垂钓、渔村食宿体验等多元化休闲渔业项目,培育壮大休闲渔业新业态,拓展渔业功能。

3.4 培育专业技术人才,加强科技创新能力

加强产、学、研深度融合发展,建设一批一流的水产大学、实验室等渔业科研平台,培养渔业复合型人才,加速蓝色粮仓相关产业信息化进程[17]。完善蓝色粮仓技术人才培养机制,培养多层次海洋技术人才,为蓝色粮仓事业输送对口基层、研发、管理等不同层面的专业人才。加大蓝色粮仓科技创新的资金投入,搭建国家级蓝色粮仓科技研发平台,建设高素质蓝色粮仓科研团队,建立科学、公正、合理的科研激励机制,激发创新活力。同时引导科研机构、高校积极将科研成果转化落地,将科研成果转化为实际生产力。整合科技力量和优势资源开展技术攻关,重点突破海水产品冷链运输保活保鲜技术的瓶颈,降低运输过程中的腐损率。探索海水产品精深加工发展新思路、新方向,实现海水产品加工向高值化精深加工转型升级。