经济-生态-资源耦合协调时空演化和极化效应研究

——以陕西省为例

2023-10-17郑永强冯建喜

郑永强,冯建喜

(南京大学建筑与城市规划学院,南京 210093)

改革开放以来,中国国民经济持续快速发展,被誉为世界经济发展的奇迹。然而不少地方的发展是以牺牲资源、牺牲生态为代价的[1]。资源依赖、生态高负荷发展模式是特定条件下部分区域的现实选择,但是本质上这是一种不可持续的发展模式,受外部能源市场波动、内部资源枯竭、环境恶化等的影响,人-地-资源-环境矛盾凸显,区域发展容易陷入整体“天花板”陷阱。如何科学认识经济-生态-资源三者之间的关系,实现三者之间协调发展是未来发展普遍关注的核心议题,也是中国能否成功跨越“中等收入陷阱”的关键因素之一。

经济-生态-资源是一个内涵丰富、结构复杂、具有耦合特征的开放型系统,各子系统间的相互作用程度的强弱反映整体协调程度的好坏[2],深入理解三者之间的相互作用机制,是解决经济-生态-资源协调发展的首要问题。一方面,粗放式的经济发展会带来对资源的过度浪费和环境的巨大破坏,这种破坏式发展反过来会降低经济效率,束缚经济效益的提升,不协调的发展关系会挫伤区域系统发展的动力。另一方面,环境规制和资源诅咒会迫使经济转型绿色发展,转型后的经济也会降低能耗、减小生态压力,并最终达到与资源-环境的深度融合,伴随这种协调的发展关系,区域系统的整体性得到提升,发展动力转向综合、稳健、渐进积累式发展。总体来说,资源和环境是社会经济发展的物质基础和条件保障,经济活动为资源开发和环境保护提供一定的资金保障和技术支持,3 个系统之间需要协调良性发展,忽视其中任何一个子系统都会造成区域系统的混乱。

“耦合”一词最初起源于物理学领域,指两个或多个系统之间通过各种相互作用而彼此影响形成一体化的现象[3],现已被广泛应用于经济社会、资源环境等研究领域。环境库兹涅茨曲线是研究经济发展与生态环境关系的经典理论假设[4],该假设初步蕴含了“环境-经济”耦合协调发展思想。该假设提出之后,针对资源、环境、经济[5-7]3 个系统间关系的研究不断涌现。从研究范围来看,研究区域尺度涵盖国家、省市等行政区域[8,9],城市群之类的经济区域[10]以及地理区域[11]。从研究方法来看,主要包括生态足迹法[12]、能值分析法[13]、耦合度及耦合协调度模型[14]、空间自相关[15]、泰尔指数[16]等。从研究视角来看,针对经济、生态、资源两两之间的探讨较多,而针对三者之间关系的研究近年开始兴起,且多集中于国家尺度、长三角(长江三角洲地区)、京津冀等发达地区,针对西部区域的研究[17]较少。从研究路径来看,多聚焦于耦合协调度的时空演化、空间差异或者未来预测等。综合而言,耦合协调度模型仅能反映区域发展复合系统的时空分异情况以及各子系统的发展程度,结论集中于复合系统的协调分类或分阶段的评价,且该评价是基于区域中孤立的个体,如果要更好地指导区域发展,还应加入对城市间协作机制的探讨。

中国区域发展呈极化发展的趋势,中西部省份的省会城市在区域中的各项社会经济指标占比越来越高,成为区域的增长极。在新一轮强省会战略下,会有越来越多的极化城市出现,资源协调能力对区域资源涌入的承载规模、极化城市与周围区域发展差异的协调、极化城市的辐射范围等问题都有待新的研究方法来解决。极化效应测度模型是反映极化现象和资源向心集聚极化程度的模型,将其引入耦合协调度模型,在揭示区域耦合协调时空分异的同时,也能关注到地方在区域发展中的地位、中心城市的极化或扩散效应表现、区域集群效应的空间表现等,能更有针对性地提出差异化的发展道路。因此,探索将极化效应测度方法应用于耦合协调研究有重要价值。

鉴于此,本研究在耦合协调度模型的基础上引入极化效应测度模型,将孤立的耦合协调时空分异评价和探讨城市协调机制的极化效应结合起来,更全面地为区域发展提供理论支持和现实指导。案例方面,选取耦合协调具有明显异质性和极化特征的陕西省进行实证考察,有一定的代表性。异质性方面,陕西省的经济-生态-资源系统呈明显的区域异质性,关中、陕南、陕北地区的发展道路各具特色。极化方面,西安市的发展在陕西省处于绝对领先地位,2020 年西安市GDP 首位度达38.3%,在全国省会城市中排名第四,财政收入占全省比重的32.2%;随着“一带一路”和西咸一体化的建设,西安市在陕西省的核心地位还有可能进一步提高。随着能源市场的下行和宏观经济的转型,长期支撑陕西省经济发展的资源能源产业和装备制造业受到巨大挑战,尤其陕北地区的增长严重受挫,同时面临生态环境恶化的负外部性,陕西省与全国一样进入增速换档期,由两位数高速增长换档为个位数的中高速增长。对陕西省而言,转型先进制造业驱动、发展循环经济发展模式的首要前提是提升整体性,通过经济-资源-生态的协调发展构筑区域发展系统性动力。

综上,本研究以陕西省为研究对象,借助耦合协调度模型对2005—2017 年陕西省经济-生态-资源耦合协调度进行历史测度,以期揭示陕西省10 余年来经济、生态、资源三大系统发展的耦合协调时空分异规律,并针对陕西省经济-生态-资源复合系统的极化效应进行时空分异研究和城市极化贡献度分解,提出各城市间和各系统间协调发展的优化建议,为陕西省区域协调发展和综合发展提供宏观依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与指标体系构建

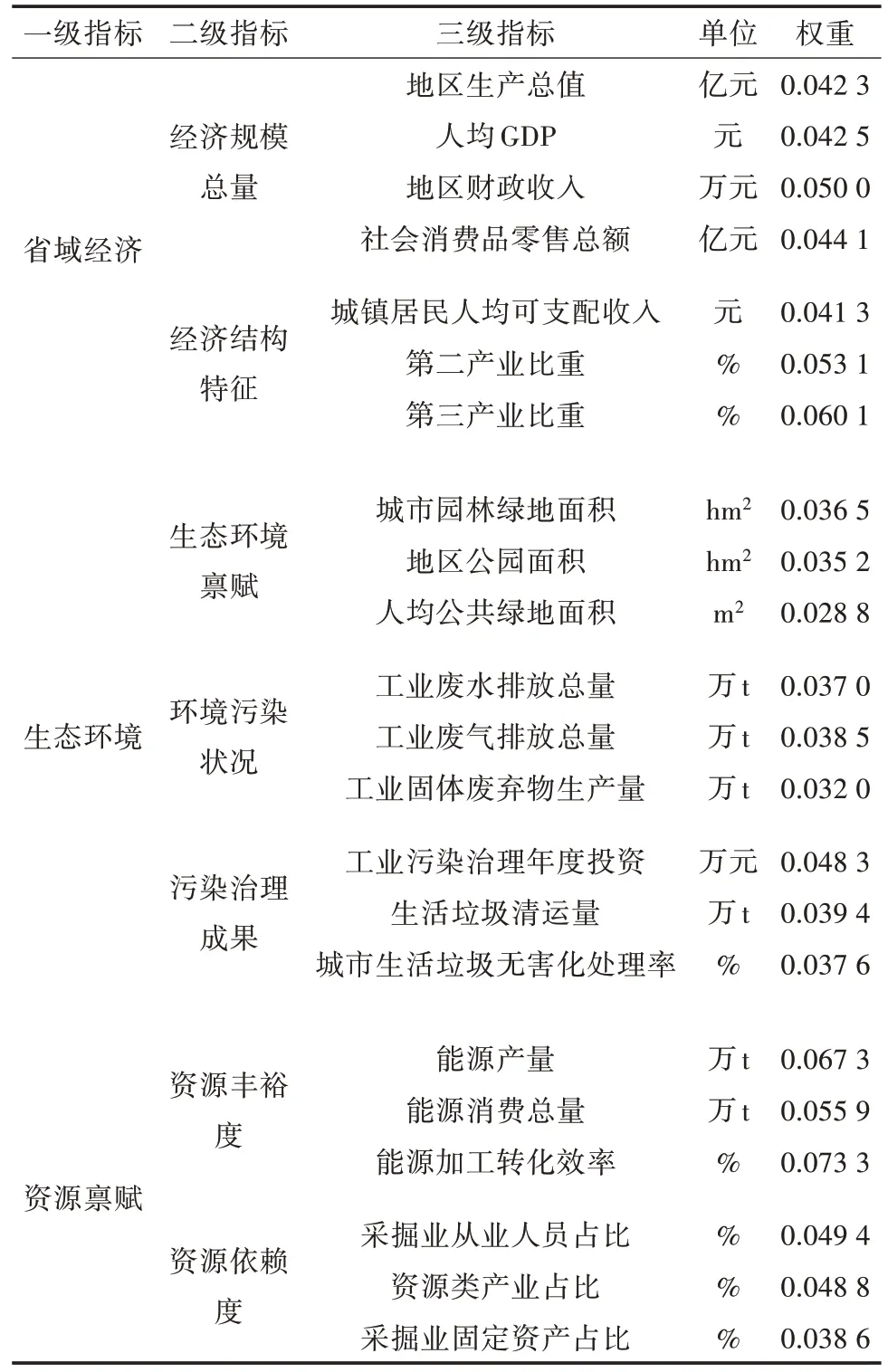

经济-生态-资源是包含多层结构与多元要素的复杂系统,在遵循数据可得性、指标代表性和系统关联性等原则的基础上,参考相关研究成果[8,18,19],形成了由3 个子系统层、7 个要素层、共计22 个指标构成的陕西省经济-生态-资源耦合协调度评价体系(表1),并采用熵值法计算指标权重。原始数据主要来源于2005—2017 年的《中国城市统计年鉴》《陕西省统计年鉴》、各城市的统计年鉴及国民经济和社会发展统计公报等,对于其中无法直接获取的数据,采用加权平均法对缺失指标进行赋值。

表1 经济-生态-资源协调发展评价体系及权重

1.2 熵权系数法

在自然科学中,物理学中的熵原为表征系统无序状态的一种量度。在社会系统中应用时,信息熵在数学含义上等同于热力学熵,但含义上主要是指系统状态不确定性程度的度量[9]。使用熵值法赋权重,可以消除人为主观因素,其具体步骤如下。

首先,对初始矩阵进行标准化处理,在处理过程中将负向指标调整为正向指标,得到矩阵Xij。

计算该系统第j个指标对应的熵值(Ej)。

熵权(ωj)计算公式如下。

1.3 KL-TOPSIS 模型

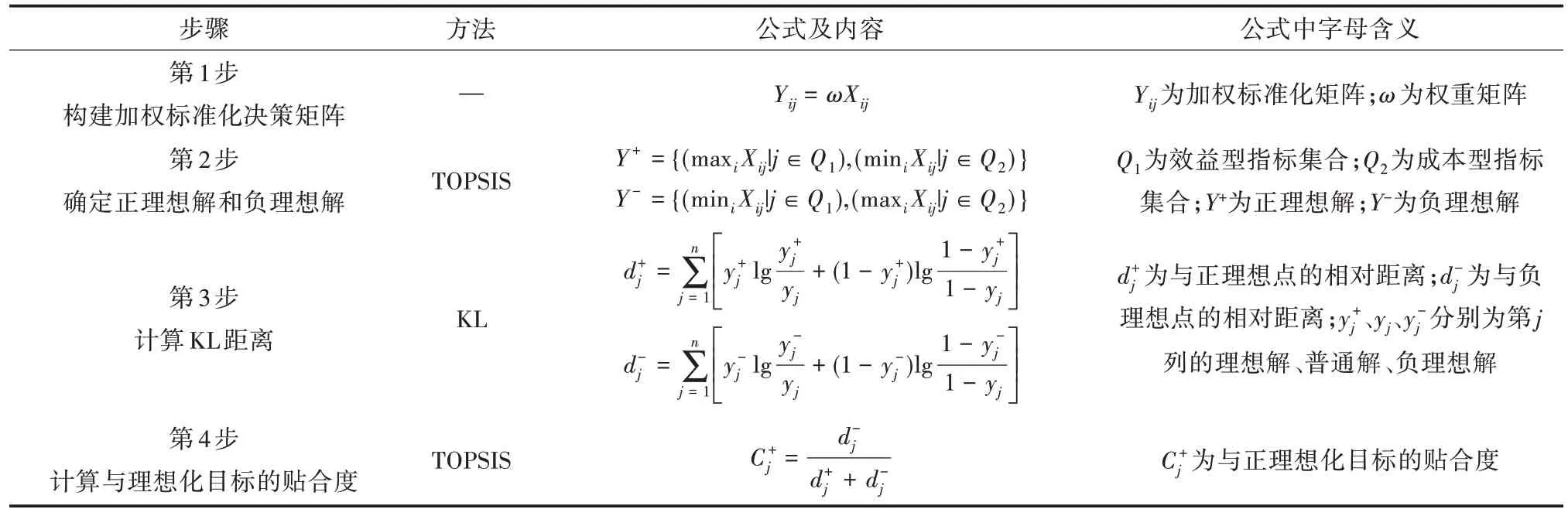

TOPSIS 模型又称为逼近理想解排序法,是一种有效的多指标评价方法。原理是通过测度备选方案评价值向量与正理想解和负理想解的相对距离进行排序优选,此方法已在区域经济、资源、环境等领域取得较广泛的应用。但是,由于TOPSIS 方法采用的欧氏距离公式具有对称性,无法衡量正理想点和负理想点中垂线上点的优劣,所以本研究用不对称的KL 距离公式代替欧氏距离公式改进TOPSIS 方法,避免出现正负理想点的连线中垂线上点无法评估的情况[20],以确保评估结果更准确、合理。该模型的具体流程见表2。

表2 KL-TOPSIS 综合评估计算模型步骤流程

1.4 耦合协调模型

耦合是物理学的概念,用以表示2 个或2 个以上系统紧密配合相互影响的作用关系[21],其计算步骤如下。

首先,根据之前KL-TOPSIS 模型计算出经济-生态-资源三大子系统的综合评价指数。

式中,Ei、Hi、Li分别为区域经济系统、生态环境系统、资源禀赋系统的评价值。

其次,借助耦合协调模型,得到经济-生态-资源三大子系统耦合度公式。

式中,Ci表示耦合度,取值为0~1。Ci越大,耦合度越好,说明系统之间有序配合,紧密相关。

使用耦合度函数仅能描述系统之间同步发展的程度,但是无法确定系统协调水平的高低,需要引入耦合协调度模型以判定三大系统协调发展程度。

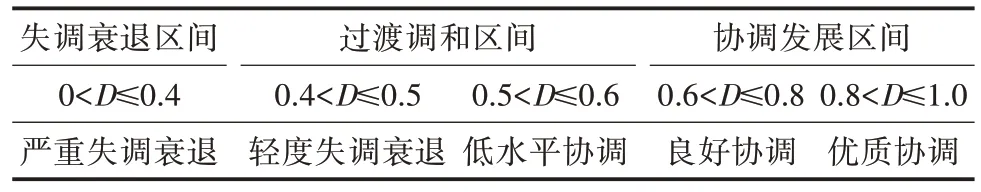

式中,Di为耦合协调度;Ti为三大系统综合评价指数,Ti=αEi+βHi+δLi,α、β、δ均为待定系数,结合陕西省经济、环境、资源相互关系,将α、β、δ分别赋值为0.4、0.3、0.3。同时,结合廖重斌[22]、唐晓灵等[23]的研究成果,提出陕西省经济-生态-资源系统耦合协调度划分标准,结果见表3。

表3 经济-生态-资源复合系统耦合协调类型划分

1.5 耦合协调极化测度和分解模型

TW指数是用来测度极化现象和极化程度的数学模型,是在Wolfson 指数的基础上,利用“两极分化”与“扩散增加”2 个排序公理推导而得[24]。TW指数模型一般应用于测量经济、创新极化程度,本研究构建耦合协调度极化效应模型,探讨陕西省经济-生态-资源耦合协调度空间极化关系。计算式如下。

式中,n为陕西省城市数量;T(i)为耦合协调模型中计算的三大系统综合发展指数;q(i)为陕西省第i个城市的耦合协调度Di/综合发展指数T(i);m为陕西省各城市q(i)的中位数;θ取值为1;r取值为0.5[25]。

为了更好地研究各个城市对耦合协调极化的贡献程度,构建耦合协调极化贡献度模型,具体如下。

式中,m′为不包含第i个城市的陕西省其他城市m的中位数,其他指标与式(6)相同。若贡献度大于1,则对极化效应起促进作用,反之则产生抑制作用。

2 实证结果与分析

2.1 耦合协调时序演化分析

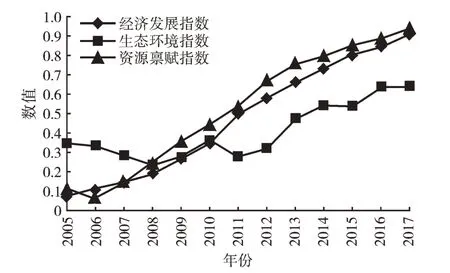

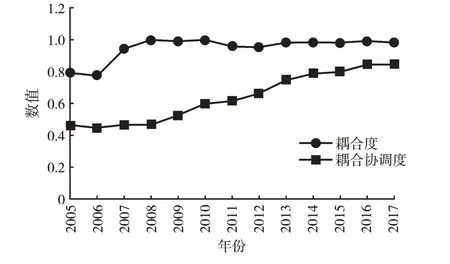

基于指标体系,得到陕西省2005—2017 年区域经济、生态环境、资源禀赋各子系统发展指数(图1)及耦合协调度变化情况(图2),根据经济-生态-资源系统耦合协调度划分标准,可将陕西省2005—2017 年耦合协调演化过程分为3 个阶段。

图1 陕西省经济-生态-资源各子系统发展指数变化趋势

图2 陕西省经济-生态-资源复合系统耦合协调度变化趋势

2.1.1 过渡调和阶段(2005—2010 年) 具体可划分为两个时期,2005—2008 年耦合协调度整体上缓慢增长,从2005 年的0.45 增长到2008 年的0.46,耦合协调类型属于轻度失调衰退阶段,经济、资源子系统发展增长的同时带来生态子系统的受损。2009—2010 年经济、资源子系统进入高增长阶段,生态子系统逐步改善,耦合协调度从2009 年的0.52 增长到2010 年的0.60,耦合协调类型升级为低水平协调。

2.1.2 良好协调阶段(2011—2015 年) 该阶段耦合协调度从0.62 升至0.80,经济、资源子系统保持高速增长,产业结构得到优化,与此同时,经济增长带来的负外部性也受到重视,生态子系统得到持续改善提升,尽管仍显著低于经济、资源子系统,但复合系统发展态势良好,耦合协调度得以持续上升。

2.1.3 优质协调阶段(2016—2017 年) 该阶段耦合协调度大于0.8,耦合协调类型迈入优质协调阶段,复合系统渐趋有序发展。经济、资源子系统继续上升,生态子系统指数维持在0.64 水平线上,仍然显著低于经济、资源子系统,这表明生态环境治理的效益依然有待释放,复合系统耦合协调度仍具有上升空间。

2.2 耦合协调空间演化分析

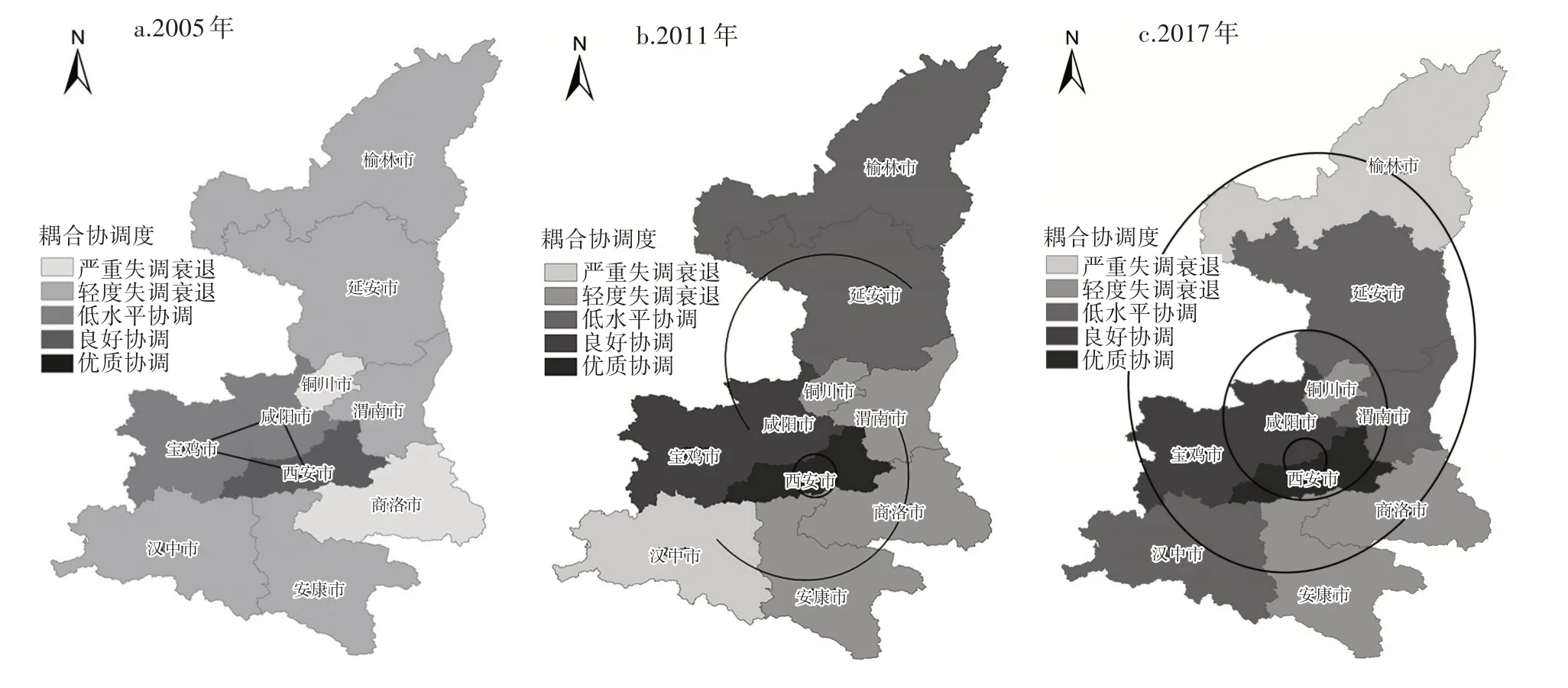

根据陕西省耦合协调度演化的3 个阶段,选取代表性强且间隔相等的2005 年、2011 年、2017 年进行耦合协调类型空间可视化分析(图3、图4),陕西省耦合协调类型空间分布始终以西安市为核心,区域内部发展不均衡,呈现三角格局、双“C”形半包格局、等级圈层格局的依次演化过程。

图3 陕西省经济-生态-资源复合系统主要年份耦合协调类型空间结构演化

图4 陕西省各市经济-生态-资源复合系统主要年份耦合协调状况

2005 年耦合协调类型空间分布呈以西安市为核心,宝鸡市、咸阳市为顶点,中部集中的三角格局。西安市耦合协调度为0.78,在强化经济优势的同时通过治理污染投资、生态环境补偿机制、生态保护等手段促进资源合理利用和生态保护,耦合协调度最高。宝鸡市、咸阳市位于第二梯队,耦合协调度为0.55~0.60,属于低水平协调类型。渭南市、延安市、汉中市、榆林市、安康市属于轻度失调衰退类型,铜川市、商洛市属于严重失调衰退类型,这些城市经济发展指数严重滞后于资源、生态指数,严重影响了耦合协调指数。

2011 年耦合协调类型空间分布呈以西安市为核心,具有两极化特征的西北翼-东南翼的双“C”形半包格局。耦合协调差异仍然较大,类型增多,除汉中市外其余各市耦合协调度均有所上升。西安市发展独树一帜,耦合协调度为0.87,进入优质协调阶段。宝鸡市与咸阳市升级为良好协调类型,榆林市和延安市依赖能源市场带动了经济的大幅提升,耦合协调类型升级为低水平协调类型,这4 个城市形成了环绕西安市的西北翼“C”形半包格局。东南翼方向铜川市、渭南市、商洛市、安康市、汉中市依然处于失调衰退阶段,严重滞后的经济发展拖累了耦合协调指数的增长,耦合协调水平整体低于西北翼。

2017 年耦合协调类型空间分布呈现以西安市为核心、关中地区发展突出、南北两极弱化的等级圈层结构。耦合协调差异仍然较大,空间分布的集聚效应和圈层化特征初显。西安市耦合协调度增长至0.90,是陕西省惟一实现优质协调的城市。关中地区渭南市升级为低水平协调城市,宝鸡市、咸阳市、渭南市和陕北的延安市组成环绕西安市的第二圈层,耦合协调度为0.50~0.70。陕北的榆林市作为省能源化工基地,随着能源市场的下行经历了严重的倒退,资源依赖的粗放型经济增长带来了环境的受损,耦合协调度从0.58 跌至0.39,陕南的汉中市、安康市、商洛市耦合协调度增长较少,这些城市共同组成失调衰退的第三圈层。

2.3 极化效应及城市贡献度分析

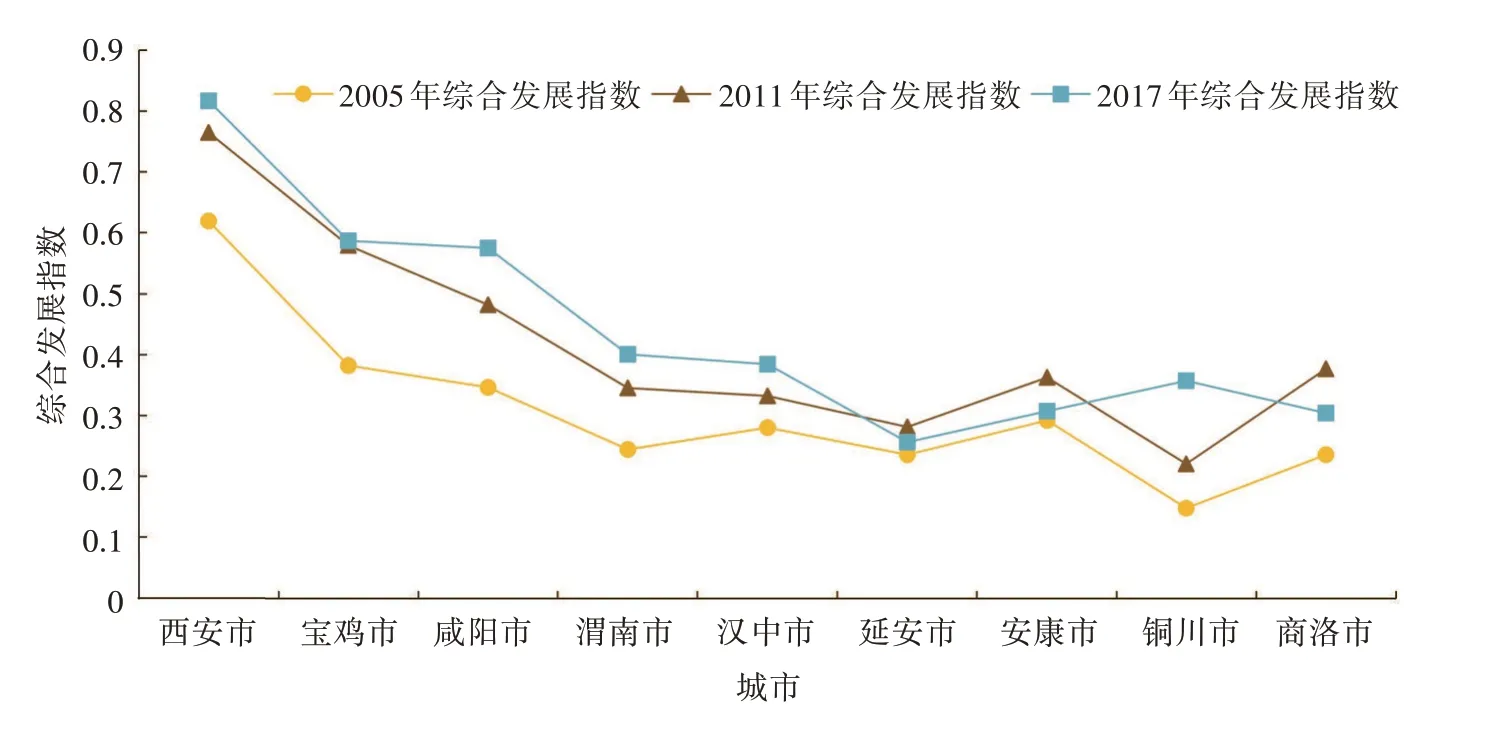

对陕西省2005 年、2011 年、2017 年复合系统综合发展指数进行TW指数计算,得到3 年耦合协调TW指数分别为0.74、0.71、0.51,区域极化效应不断降低。2005 年和2011 年TW指数大于0.70,区域极化程度较高,耦合协调极化效应以西安市为核心;2017 年TW指数小于0.70,说明区域出现扩散效应,周围城市发展的部分原因来自西安市的辐射作用。

借助GIS 空间可视化,得到陕西省2005 年、2011年、2017 年3 年复合系统综合发展指数(图5)和耦合协调极化贡献度(图6)。2005 年耦合协调城市极化贡献度呈以西安市为核心圈层分布,区域内发展差异较大。西安市综合发展指数为0.61,遥遥领先于其他城市,是明显的区域增长极,但西安市对极化效应起抑制作用,表明区域资源涌入的同时给西安市带来了很大的协调发展压力。围绕西安市的关中和陕南地区的7 个市是主要的极化效应贡献城市,资源流向西安市导致发展的严重滞后和系统协调难度的增大,综合发展指数为0.15~0.38。陕北的延安市和榆林市,过度依赖自身能源优势,对极化效应起抑制作用,虽然经济发展较快但受制于环境压力,自身发展指数仅为0.2 左右。

图5 陕西省各市经济-生态-资源复合系统主要年份综合发展指数

图6 陕西省主要年份各地市耦合协调极化贡献度

2011 年的极化效应空间格局与2005 年接近,西安市周围的极化促进圈层更加稳固,延安市由促进作用转向抑制作用。西安市的增长极地位依然突出,综合发展指数上升到0.76。对极化效应起促进作用的城市为关中4 市、陕南3 市以及陕北的延安市,其中最接近西安市的宝鸡市、咸阳市综合发展指数分别为0.58 和0.48,其余各市发展指数为0.28~0.37,各市发展差异明显。陕北的榆林市对极化效应起抑制作用,其主要依靠自身能源优势实现增长,发展指数为0.37。

2017 年,随着“关中创新发展、陕北持续发展、陕南循环发展”战略的提出,以及西咸新区和“一带一路”等战略出台,区域极化效应出现了明显分化,圈层特征转变为两极化的南北格局,城市极化效应贡献降低,区域出现扩散效应。在此情境下,西安市对极化作用转向积极促进,加紧西咸一体化建设,提升省会城市地位,综合发展指数增长至0.82。关中地区发展的极化效应弱化,宝鸡市转为抑制作用,发展指数为0.59,咸阳市、渭南市、铜川市依然保持微弱促进作用,综合发展指数为0.35~0.58。陕北的延安市、榆林市因为能源市场的下行与西安市的发展差距进一步拉大,耦合协调度降低,综合发展指数下降至0.25 左右,迫切需要转型发展,将自身的能源优势与西安市的先进制造业结合,因此加快了以西安市为中心的极化进程。陕南的汉中市、安康市转变发展思路,利用优良的生态环境发展绿色产业和循环经济,对极化作用表现为抑制作用,商洛市距离西安市较近,仍然保持促进作用,3 市综合发展指数为0.30~0.38,其中,安康市和商洛市出现明显下降。整体来看,这一时期区域的扩散效应有限,主要围绕关中地区,区域差异未见收敛,陕南和陕北地区的耦合协调发展承受环境和资源压力较大,发展情况不容乐观。

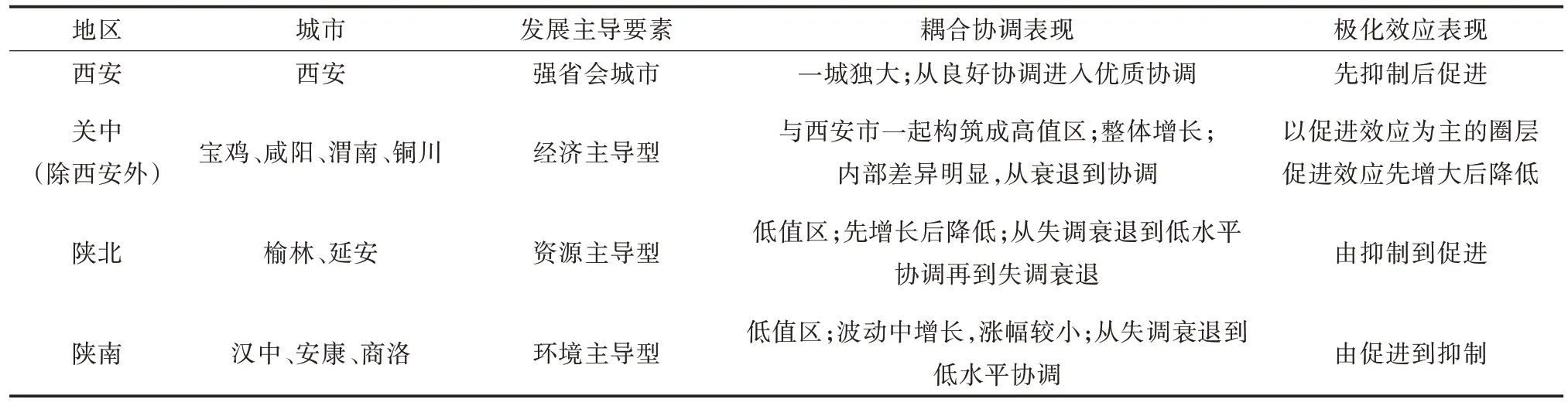

结合耦合协调空间演化分析与极化效应分析,综合考虑城市协调发展特征和极化贡献,对陕西省进行区域细分,结果见表4。可以发现,省域经济-生态-资源复合系统在耦合协调度不断增长的背后具有明显的区域异质性。强省会城市西安市发展处于绝对领先地位,耦合协调度一城独大,类型升级较快,对极化效应表现为先抑制后促进,表明耦合协调程度高的地区不一定对极化效应的贡献度高,资源涌入会造成一定的协调难度。经济主导型地区关中与西安市联合构筑起区域内耦合协调高值圈层,耦合协调度不断增长,同时,此区域也是省域极化效应的主要贡献城市,在发展初期通过促进极化效应释放发展压力,在发展成型后通过扩散效应接受核心城市辐射牵引自身发展。资源主导型地区陕北主要依靠自身资源发展,耦合协调度先增长后降低,在省域中属于低值区,对极化效应表现为先抑制后促进,表明资源依赖型这种低效的增长模式容易遭到“资源诅咒”式的发展陷阱,发展稳定性不足,在遭到增长危机的时候可能会加强与中心都市圈层的联系。生态主导型地区陕南因为经济基础薄弱耦合协调度在波动中缓慢增长,在省域中属于低值区,对极化效应表现为先促进后抑制,表明生态优势转换为生态资本难度较大,在发展初期由于自身吸引力不足面临资源流出,在发展成型之后需要依靠资源回流来谋求自身建设。

表4 陕西省分地区经济-生态-资源复合系统耦合协调表现和极化表现

3 小结与建议

近年来,中国区域发展呈极化发展的趋势,特别是新一轮强省会战略的推行,会有越来越多的极化城市出现。本研究将极化效应引入耦合协调模型,综合考虑区域内个体内部的耦合协调发展情况和外部协作机制,在根据发展指导因素和集群效应进行区域细分的基础上,提出更有针对性的区域发展实践指引。以陕西省为研究对象,对经济-生态-资源系统的耦合协调时空分异和极化效应进行了实证考察和归纳分析。本研究结果表明,从时序角度来看,陕西省经济-生态-资源复合系统耦合协调度呈“S”形稳重增长态势,协调类型进入优质协调时期。从空间分布来看,陕西省耦合协调发展情况差异明显,关中地区稳步增长,陕北和陕南波动明显。从极化效应来看,省域整体由极化效应转为扩散效应,西安市是区域增长极,不同区域城市对极化效应的贡献度差异明显,关中地区是主要贡献城市,陕北对极化效应先抑制后促进,陕南对极化效应先促进后抑制。最后,结合城市耦合协调发展情况和极化贡献度,将陕西省细分为强省会城市西安、经济主导型地区关中、资源主导型地区陕北、生态主导型地区陕南,以期根据不同的发展特征提出针对性的发展建议。

基于以上结论,对于中西部有强省会城市的省域,提出以下政策建议。首先,研究区域内耦合协调发展情况和协调机制,识别区域内集群效应以及协调发展主导要素,构建具有比较优势的子区域,形成“绿色协调、创新共享”的全域高质量发展格局。第二,针对强省会城市,根据其极化效应的表现程度确定城市规模以及腹地大小,在做大自身的基础上强化面向全省的综合服务和向外辐射的增长极作用,高效引领全域高质量发展。第三,针对经济主导型地区,加强与省会城市的协作,通过引导资源流动、完善协调的现代化产业分工体系、基础设施互联互通等措施,构筑省域内高质量的协调发展圈层。第四针对资源主导型地区,可以围绕两条主线来做工作,一是提升环境质量短板,通过建立环境管控体系、优化环境政策供给等措施,在系统性改善环境质量的同时发挥环境规制的倒逼作用;二是调整产业结构转变发展模式,加强与中心都市圈的协作发展,引进中心区的人才、资本、技术等,通过加快产业链延伸、发展与中心区关联性强的非资源型产业、培育新的优势产业等,摆脱高污染、高能耗的资源依赖型产业发展模式。第五,针对环境主导型地区,积极探索生态产业化和产业生态化,构建现代化生态经济体系,促进区域内“生态资源-生态产业-生态空间”的整合,构建以绿色产业、循环经济为主的产业体系,探索与中心都市圈的融合发展之路。