基于灰色关联分析的科技政策绩效评估与比较研究

——以合肥、南京、杭州为例

2023-10-17汪晓梦

汪晓梦

(合肥市委党校现代科技与文化教研部,安徽 合肥 230031)

0 引言

党的二十大报告在第五部分强调,坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。同时,也要提升国家创新体系整体效能[1]。合肥是综合性国家科学中心大科学装置数量最多、创新要素禀赋丰富、基础研究实力与创新文化浓厚、战略性新兴产业聚集的城市。自科学中心建立以来,在国家、省市科技政策多重叠加作用下,合肥科技创新与经济社会向更高质量发展,取得了巨大成就。但合肥科技政策的贯彻落实情况,特别是科技政策绩效,即科技创新内部效益、科技产出与经济社会发展的溢出效益,除了有传统的体制内部经费审核审计外,缺乏真正意义上的评估。因此,基于合肥综合性国家中心,开展科技政策绩效评估并与南京、杭州比较,对优化合肥科技政策供给效用、促进创新提质增速具有重要的现实意义。

综合性国家科学中心相关研究逐渐得到学界和理论界高度关注,成果不断涌现。张耀方[2](2017)对综合性国家科学中心的内涵意义、功能定位和管理机制进行了研究。叶茂等[3](2018)以上海张江和合肥为例,在比较研究两地建设经验的基础上,总结综合性国家科学中心的共性特征。崔宏轶、张超[4](2020)围绕政策及治理、人才及资金、设施及平台、计划及组织、配置生态等对科学资源配置的成功经验展开了研究。李志遂、刘志成[5](2020)通过研究指出应坚持前瞻布局、整合研究力量、完善投入与产出机制及强化政产学研合作,充分发挥综合性国家科学中心对国家战略科技力量的重要支撑作用。李国平、杨艺[6](2020)指出,未来怀柔综合性国家科学中心应超前布局世界一流的科技基础设施与创新平台,健全高质量的科技成果转化机制及完善创新资源共享与科技管理服务,从而打造世界级综合性国家科学中心。江炎骏、刘伟[7](2021)基于大湾区综合性国家科学中心建设背景,提出要加强松山湖科学城的基础研究系统建设、构建开放式协同创新机制、汇聚高端创新要素的资源保障机制和全面激发创新活力的动力机制的对策建议。李晓妍等[8](2023)研究发现,英国综合性国家科学中心建设经验以企业合资为主,政产学研紧密结合,通过布局大科学装置、实验室与研发平台搭建科学基础设施,集聚世界一流科学家与高端研发人员,致力于创新成果产业化实现技术创新。吕拉昌等[9](2023)指出未来亟须重点探索综合性国家科学中心的理论基础、作用机理、演化规律、不同尺度的案例差异,总体布局体系规划及区域效应等方向。

综上,现有的文献聚焦于综合性国家科学的内涵与外延、理论意义、建设路径和经验总结等,侧重定性研究。本研究基于参考相关研究资料,立足合肥综合性科学中心视角,构建科技政策绩效评估指标,运用数学模型进行定量分析,并与南京、杭州进行对比分析。

1 科技政策绩效评估指标

1.1 设计原则

1.1.1 重要性。科技政策绩效评估指标既要凸显科技创新活动主要评估内容,又要反映科技创新与社会经济的关系。

1.1.2 可比性。绩效评估的指标名称、统计口径、计算方法与度量单位均要保持一致,指标之间不能存在明显的包含关系和高度相关关系。

1.1.3 确定性。选取的指标内涵与外延要清晰,符合国内国际规范,不能存在歧义。并且选取的指标数据是基期与报告期数据相同的动态序列数据。

1.1.4 便利性。所设置的指标既要符合评估研究的实际需要,又要使数据在具体操作过程中容易获取。

1.2 指标体系

在借鉴和参考文献[10]的基础上,结合合肥、南京、杭州实际,构建科技创新政策绩效评估的指标体系。具体包括以下几个方面,①创新投入:R&D 人员(X1,万人年)、R&D 经费(X2,%)、R&D经费强度(X3,个);②科技产出:专利授权量(X4,件)、技术市场成交额(X5,亿元)、高新技术产业产值(X6,万元);③经济社会发展:地区生产总值GDP(X7,亿元)、财政预算收入(X8,亿元)、固定资产投入(X9,亿元)、出口额(X10,亿美元)、社会消费品零售总额(X11,亿元)。

1.3 数据来源

原始数据来源于合肥市、南京市、杭州市2017—2021年度的统计年鉴,国民经济和社会发展公报及科技统计公报。

2 模型选择与数据处理

2.1 模型选择

由于本次科技政策绩效评估样本量较少,数据量不足,且不服从明显的数学分布规律,非常适合使用灰色关联分析法。灰色关联分析是将指标数据分类确定比较序列与考察序列,通过曲线模拟近似度,来计算两者之间的紧密程度。这种计量方法对指标数据要求比较简单,计算过程简易,有比较成熟的计算机软件程序运算,尤其是分析结果与事实判断结论基本相同,因而广泛用于人文社会科学研究[11]。

2.2 数据处理

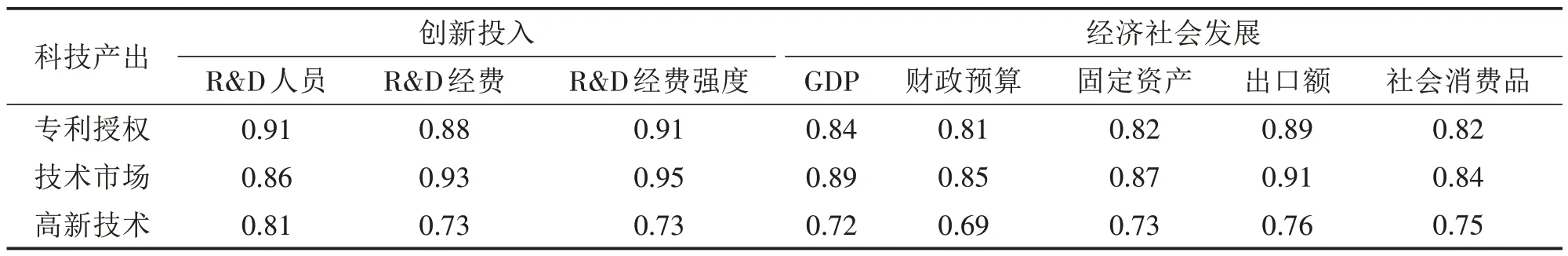

运用DPS 数据处理系统中的灰色关联分析程序,对合肥、南京、杭州科技政策的原始数据进行处理,得到的结果见表1至表3。

表1 合肥科技创新产出灰色关联度

表2 南京科技创新产出灰色关联度

表3 杭州科技创新产出灰色关联度

3 综合分析与对策建议

根据表1至表3进行纵向分析和横向比较。

3.1 合肥科技政策绩效纵向分析

3.1.1 创新投入与科技产出。R&D 人员与科技产出之间的灰色关联度差别不大,R&D 人员在科技产出中发挥的效用几乎相同。R&D 经费与专利授权、技术成交额、高新技术产值的灰色关联系数小于或等于R&D 经费强度与对应科技产出的灰色关联系数,R&D 经费对科技产出的导向性稍低于R&D经费强度。

3.1.2 科技产出与经济社会发展。技术成交额、高新技术产值对GDP 拉动力高于专利授权,技术市场成交额对财政预算的贡献最大,专利授权、高新技术产值对财政预算的作用性相对较低。固定资产投入在科技产出中发挥的作用基本相当。科技产出对出口额作用性表现均为较高效应。相比之下,专利授权、技术产业产值对社会消费品零售额的作用性较弱,不及技术成交额。

3.2 合肥科技政策绩效横向比较

3.2.1 科技投入与创新产出。①R&D 人员对创新产出的绩效全部低于南京,R&D 人员与专利授权、高新技术产值的绩效低于杭州,R&D 人员与技术市场成交额的绩效高于杭州。②R&D 经费对专利授权的作用与南京相同,高于杭州。R&D 经费对技术市场成交额的推动力不及南京、杭州。R&D 经费在高新技术产值中发挥的作用明显,与杭州接近,高于南京。③R&D 经费强度与专利授权的绩效稍低于南京,优于杭州。R&D 经费强度与技术市场成交额的作用性均低于南京、杭州,存在比较大的差距。R&D 经费强度与高新技术产值的效用很强,与杭州接近,高于南京。

3.2.2 科技产出与经济社会发展。①专利授权与GDP的绩效优于杭州,低于南京。技术市场成交额对GDP的贡献力与杭州相同,稍低于南京。高新技术产业产值在GDP 中的作用性也与杭州几乎相同,远高于南京。②专利授权与财政预算的绩效高于杭州,稍低于南京。技术市场成交额与财政预算效用最优,远高于南京、杭州。高新技术产业产值与财政预算的效果高于南京,低于杭州。③专利授权与固定资产的绩效,均低于南京、杭州。技术市场成交额与固定资产的作用,远落后于南京,高于杭州。高新技术产业产值与固定资产的效应高于南京,稍低于杭州。④科技产出与出口额的绩效均优于杭州,专利授权、技术市场成交额与出口额的效应优于南京,高新技术产业产值在出口额中发挥的作用高于南京。⑤科技产出与社会消费品零售总额的绩效均低于南京,高于杭州。

3.3 研究结论

3.3.1 正向推动性。合肥科技产出与经济社会发展、创新投入灰色关联度数值均为正数,介于0.67 与0.95 之间,且服从正态分布,各变量之间均为中高强度相关关系。创新投入与科技产出、科技产出与经济社会发展之间存在明显不同的正向推动性作用。

3.3.2 绩效差异性。在比较分析绩效的24 个指标中,合肥只有5 个指标第一,15 个指标第二,4个指标第三。总体来说,合肥创新投入与科技产出的绩效不及南京,略胜杭州。合肥科技产出对社会经济发展效应介于南京与杭州之间。合肥R&D 人员与专利授权、高新技术产业产值的作用性最弱,R&D 经费、R&D 经费强度对技术市场成交额的贡献率不理想,也是最低。

3.4 对策建议

3.4.1 增强研发人员创新动能。进一步提高研发人员的引育力度,积极回应研发人员需求,延伸和扩大政府采购功能和范围,切实协助解决研发人员遇到的生活难题。促进研发人员区域内柔性流动,鼓励协同科技项目攻关。制定研发人员劳动报酬制度,允许合理获取劳务薪酬。鼓励大胆创新和推进重大项目揭榜挂帅,自由探索与需求创新并举。

3.4.2 优化科技经费投入效益。建立项目事前评估、事中评估和事后评估的全过程覆盖制度,积极做好引导、纠偏、总结与督察。拓展企业自筹资金的投入渠道,建立企业与金融机构融通关系,允许企业使用授权专利、试验设备、信誉资质和固定资产抵押贷款。同时,通过创新效益共享,鼓励民间社会资金注入企业创新领域。

3.4.3 推动科技成果转化力度。科技创新最终是为经济社会服务的,因此,务必建立创新链与产业链融合体制机制,推动研发成果转化为现实生产力,实现创新的真正价值。政府科技部门要做好创新服务工作,开展科技成果的路演与推介,接力推动项目资本对接,让更多的科技成果走出实验室、走进企业、走向市场。推进科技成果转化“三就地”,切实让科技创新成为区域社会经济发展的新动能。

3.4.4 构建政策绩效评估制度。合肥科技创新经过近十几年的发展,取得了巨大成就,这是合肥科技创新全面落实执行国家、省市科技创新政策的结果。因此,科技创新政策绩效评估也应该是创新活动的必备环节。但从目前来看,合肥科技创新没有真正意义上实行科技创新政策绩效评估。需要借鉴国内外公共政策评估理论,探索和建立创新政策绩效去行政化的专业化、常态化评估制度,克服体制内自我评估模式。

4 结语

本研究只对合肥与南京、杭州科技政策绩效进行评估,在研究结论的基础上提出提升合肥综合性国家科学中心科技政策绩效的对策建议。但是研究样本较少,尤其是未与他综合性科学中心进行比较,且科技政策绩效评估指标选择及计量分析模型还有待优化,这是本研究下一步改进和努力的方向。