破产程序中刑事退赔的适用顺位:反思、原理及重构

2023-10-17郑平心

郑平心

一、问题的提出

近年来,涉众型经济犯罪频发,刑事被害人与债权人之间的利益冲突问题愈发受到重视。在企业进入破产程序后,倘若该企业同时涉及非法集资犯罪等涉众型经济犯罪,则刑事案件中的被害人与破产案件中的债权人应如何合理地进行财产分配也会牵动社会神经。对于此类案件如何处理,在理论和实践中均存在诸多争议。

在理论前提的择取上,“先刑后民”和“刑民并进”之争从未停歇,问题的焦点在于,刑事退赔能否优先于破产程序,即刑事被害人能否优先于民事债权人受偿。“先刑后民”论者认为刑事被害人的民事权利保护应当通过刑事退赔解决,予以其提前受偿的优待。(1)参见关峰、曹熙、戴书晖:《破产程序中刑民交叉的选择》,载石静霞主编:《贸大法律评论》第1卷,法律出版社2016年版,第207页。“刑民并进”论者则指出,应赋予刑事被害人民法上的债权人地位,从而通过破产债权人申报债权的程序向破产管理人申报其受损金额。(2)参见龙天鸣、吴杰:《论破产程序中刑事追赃优先的非必然性——以A公司破产重整为视角》,载《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2021年第4期。实践中,裁判尺度仍未统一。截止至 2022 年6 月 19 日,笔者通过北大法宝全文检索“刑事退赔”和“破产”,共检索出 92 则案例,有效案例共计 4则,适用规定的不统一导致同类案件的裁判结论时常相互抵牾。(3)根据本文所收集的数据,有2份裁定书根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条,认定刑事退赔优先于破产程序;有1份裁定书虽然肯定刑事退赔优先于民事执行,但并未点明破产场景;有1份判决书否定了刑事退赔的优先受偿性。这4起案件的案号分别是(2020)苏1084执异44号、(2020)苏10执复174号、(2022)苏12民终505号、(2020)浙01民终4958号。例如,在“陈某某与中国建设银行股份有限公司淳安支行破产债权确认纠纷案”中,一审法院根据《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条(4)《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条规定:“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:(一)人身损害赔偿中的医疗费用;(二)退赔被害人的损失;(三)其他民事债务;(四)罚金;(五)没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权,其主张优先受偿的,人民法院应当在前款第(一)项规定的医疗费用受偿后,予以支持。”,认为被害人建行淳安支行债权优先于其他民事债权具有合理性;二审法院则依据《企业破产法》第113条(5)《企业破产法》第113条第1款规定:“破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后,依照下列顺序清偿:(一)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;(二)破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款;(三)普通破产债权。”否定了被害人债权的优先性。(6)陈某某与中国建设银行股份有限公司淳安支行破产债权确认纠纷案,浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终4958号民事判决书。

面对刑事退赔与破产程序的适用冲突,一系列不容回避的问题是:违法所得能否进入破产程序、如何认定刑事被害人和民事债权人之间的受偿顺序、刑事被害人是否具有优先受偿地位。对于上述问题的回答,取决于对刑事退赔是否具有优先性的理解。其结论微观上,将直接影响刑事退赔与破产程序的具体衔接,也会对破产程序中解除刑事保全的理解、强制执行中执行竞合的处理产生影响。宏观上,则涉及法秩序统一,即公法与私法的价值理念在互异的基础上如何实现衔接与互补。是故,本文将结合《刑法》第64条规定和相关司法解释,在梳理相关裁判文书的基础上,从比较法视角反思问题并明晰问题背后的法理内涵,进而为破产程序中刑事退赔的适用顺位问题解决提供新方案。

二、反思:刑事退赔与破产程序的衔接方案及其辩驳

关于刑事退赔与破产程序的适用衔接,主要存在两种对立方案:一是提倡将被害人损失完全债权化,使被害人与其他债权人在破产程序中平等受偿;二是主张被害人应通过刑事退赔,提前优先受偿。

(一)被害人损失完全债权化:忽视了刑事退赔的秩序价值与功能目标

有学者认为,刑事退赔与破产清算程序没有实质性的区别,除非违法所得能够与破产财产相区分,否则应将被害人损失予以债权化,与其他普通民事债权等同视之。(7)参见马更新:《界限与协同:破产程序与刑事程序适用顺位辨析》,载《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2020年第1期。刑事退赔与民法中财产救济制度具有紧密关系,在关于刑事退赔的理解歧见纷呈的情况下,民法中的相关规定和原理,无疑能够为刑事退赔的教义学诠释提供开放空间和发掘指引。既然如此,能否将刑事退赔直接理解为规定在刑法中的民事措施?如有观点认为责令退赔是民事赔偿,属于规定在刑法中的民法条文。(8)参见刘宁、贾宏香:《破产程序中刑事追缴或责令退赔财物的处理原则》,载《中国律师》2010年第3期。但也有论者指出,如果“退赔财物”是返还财物与赔偿损失的组合,那么,还不如直接运用民商法的法律责任术语。(9)参见陈醇:《非法集资刑事案件涉案财产处置程序的商法之维》,载《法学研究》2015年第5期。本文认为,虽然被害人与被告人之间的债权和债务关系能够作为刑事退赔的法律基础之一,但该观点显然忽略了刑事退赔在公法上的秩序价值与功能目标,具体而言:

刑事退赔具有恢复合法财产秩序的功能。从启动条件看,刑事退赔具有强制性,根据《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第1条,刑事退赔应予执行。被害人不需要亲自向行为人请求损害赔偿,而是由司法机关代为履行。除了强调对被害人的损失进行赔偿,刑事退赔的启动还基于“行为人没有法律根据,却取得违法利益”这一事实,追求对不法状态的消除。换言之,在被害人拒绝退赔的情况下,违法所得也应上缴国库。

刑事退赔的功能目标包括维护被害人利益。刑事退赔并非是民法制度在刑法中的简单重申,而是刑法在惩罚与预防目的之外,对被害人地位的补充强调,以追求公法上秩序价值的整体实现。刑法是围绕行为人的构成要件行为进行构建的,呈现出国家与行为人二元对立的面貌。通说认为,刑法的目的在于打击犯罪与保障人权。与此对应,检察机关的追诉职能与被告人辩护利益的拉锯平衡,长期以来一直是推动刑事诉讼的主导力量。在刑事实体法中,被害人利益逐渐抽象化,与国家打击犯罪的利益趋于一致,这隐含在对行为人定罪量刑的条文中。然而,在经济犯罪中,与将犯罪行为人绳之以法的愿望相比,被害人追回赃款的诉求则更为强烈,因而司法机关对犯罪行为人定罪量刑的出发点与被害人追赃的需求便出现了偏差。被害人的呼声不再隐没在司法机关之后,甚至能够独立成为评判实务工作人员办案效果的重要标准。在实体法框架内,最大程度地维护被害人的利益,从而实现被害人、行为人、司法机关三者之间的均衡互动和秩序价值的整体实现,是理解《刑法》第64条的逻辑起点。《刑法》第64条关于刑事退赔的规定,实质上可以理解为,在打击经济犯罪的过程中,存在从犯罪行为人到被害人视角的转换。基于此,可以从两个层面对《刑法》第64条予以把握:一是犯罪分子违法所得的一切财物,如果属于被害人财产,则予以返还或责令退赔;二是在不存在被害人的情况下,应将犯罪分子的违法所得予以追缴和没收。前者侧重对被害人的补救和对公法上秩序价值的维护,后者则具有预防功能。(10)关于刑事特别没收的刑法性质,有刑罚说、保安处分说、刑罚和保安处分说、准不当得利的衡平措施说等。本文赞同保安处分说,认为追缴与特别没收具有特殊预防的功能。具体而言:

其一,刑事退赔与追缴、没收应以财物归属对象作为区分标准。根据1999年最高人民法院《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》,赃款赃物尚在的,应一律追缴;以被用掉、毁坏或挥霍的,应责令退赔。该规定主要以原物是否存在作为区分标准,但这一处理方案既未强调被害人地位,也未体现刑事退赔对被害人的救济功能。相比之下,1993年《监察机关没收追缴和责令退赔财物办法》第10条规定更为可取,即对犯罪分子违法所得的一切财物,应责令犯罪分子向被害人退还或赔偿,其余的财物则以追缴的方式收归国库。显然,该规定是以财物最终的归属对象作为追缴与刑事退赔的区分标准。因而可以缩小解释追缴的范围,即将追缴的对象理解为无法返还、退还被害人的一切违法所得,同时扩大解释没收的适用对象,即除了包括违禁品和供犯罪人所用的本人财物外,还包括违法所得中返还、退还被害人合法财产后的剩余部分。(11)参见张明楷:《论刑法中的没收》,载《法学家》2012年第3期。根据《刑法》第64条,虽然追缴、没收强调对行为人的预防功能,刑事退赔侧重对被害人的补救功能,但国家与被害人均为涉案财物归属的平等主体(12)有学者认为,追缴应当作为没收或者返还之前的程序性措施,强调对于涉案财物的收集和实际控制。而责令退赔属于最终的实体处分。所以,责令退赔与追缴并不属于同一层面的问题。但此类观点存在的问题是,忽视了追缴与责令退赔之间在法条文义上的并列关系。参见张磊:《〈刑法〉第64条财物处理措施的反思与完善》,载《现代法学》2016年第6期。,属于维护公法秩序不可或缺的一部分,被害人地位由此可以彰显。

其二,从比较法的角度来看,美国对于被害人在涉案财产处置中的制度安排具有借鉴意义,符合我国非法集资案件追赃挽损的现实需求。在美国,公诉人与犯罪人的二元对抗模式长期占统治地位,国家主权取代被害人利益成为公诉的价值基点。对此,美国国会通过了一系列法律来提高被害人地位。(13)参见吴大华、邓琳君:《美国〈犯罪被害人权利法〉扩张适用及其启示》,载《现代法学》2014年第5期。根据2004年通过的《犯罪被害人权利法》(CrimeVictim’sRightsAct),直接或间接遭受犯罪行为侵犯的个人有依法充分并及时获得退赔的权利。(14)See18 U. S. C. § 3771.美国虽然没有独立规定刑事退赔措施,但其没收制度强调充分和及时地保护被害人的合法权益,即将没收的财产返还、退还被害人作为没收制度的主要目标之一。没收程序的优先,意味着被害人损失的优先受偿。由于没收程序不为行为人(债务人)的其他债权人提供追偿,因而与采用破产程序相比,被害人可以通过没收程序获得更多的补偿。当没收程序与破产程序同时进行时,为了保证没收资产的有增无减,破产程序的进行不能构成没收程序的中止事由。详言之,虽然美国《破产法》规定了自动中止制度,禁止针对债务人提起的或正在进行的诉讼,以及禁止取得破产财产所有权的任何行为,但存在两个例外:一是,自动中止制度不影响针对债务人提起的或正在进行的刑事诉讼;二是,自动中止制度并不影响政府行使规制权力对债务人或其财产启动或继续一项诉讼或程序。法院一般认为,联邦没收属于政府规制权力的范围,因此是自动中止制度的例外。(15)See11 U. S. C. A. § 362. See U. S. v. Colasuonno,697 F. 3d 164 (2012);Andrew CHIEN,Plaintiff,v. COMMONWEALTH BIOTECHNOLOGIES,INC.,Richard Freer and LeClairRyan,A Professional Corporation,Defendants,2013 WL 4482750;Christine Marie MORELLO,Debtor Roberta Napolitano,Chapter 13 Trustee and Movant v. Christine Marie Morello,Debtor and Respondent,2021 WL 507;Christopher WEBER,Debtor. Christopher Weber,Plaintiff-Appellee v. SEFCU,Defendant-Appellant,Andrea E. Celli,Chapter 13 Trustee,Trustee.719 F.3d 72(2013).此外,将没收资金提前返还给被害人是司法部资产没收方案的一个关键部分。2018年修订的《资产没收方案总检察长指导方针》(AttorneyGeneralGuidelinesontheAssetForfeitureProgram)指出,没收方案的主要目的之一是追回可用于赔偿被害人的资产,从而保障被害人得到充分和及时的赔偿。(16)See Alice W. Dery &Jennifer Bickford,Transferring Forfeited Assets to Victims through Remission,Restoration,and Restitution,67 DEP't oF Just. J. FED. L. &PRAC. 219,220 (2019).由此可见,在维护秩序价值的基础上,对被害人予以补偿是美国涉案财产处置措施的独立目标。可以看出,《美国法典》第21编第853节(17)行为人因犯罪行为直接或间接获得的任何收益、用于或打算用于实施或帮助犯罪行为的财产,以及从持续犯罪的企业中所获得的利益,均应通过刑事程序被追缴、没收。该条款的预防功能不言而喻。See 21 U. S. C. A. § 853.关于刑事没收的规定与第18编第3663节(18)被告人应向被害人作出赔偿。See18 U. S. C. A. § 3663.关于归还令(Order of restitution)的规定,其条文外观与价值内涵与我国《刑法》第64条类似,这为域外经验本土化提供了契机。为了顾及行为人、政府、被害人之间的利益平衡,实现整体秩序价值,除了对犯罪行为人定罪量刑,司法机关还应保障被害人能够最大限度恢复自己的合法利益,即倾力实现被害人利益最大化。当刑事退赔与破产程序交织进行时,将被害人损失彻底债权化,必定不是在实体法框架内维护被害人利益的最佳方案。

(二)刑事退赔绝对优先:忽略了债法原理与违法所得的财产性质

学者们主要从现实需要与秩序价值两个角度对刑事退赔的优先立场予以论证。一方面,刑事退赔的优先立场具有平息矛盾的现实优势。在涉众型经济犯罪与民商事案件的程序安排上,处理不妥善容易引发群体性事件,因而有观点认为涉众型经济犯罪案件被害人应统一受偿。例如,有法院认为,涉众型经济犯罪所涉人数众多、当事人分布地域广、标的额巨大、影响范围广,正在审理民商事案件的人民法院应当裁定不予受理,受害人的认定以及民事权利的保护应当通过刑事退赔解决。(19)陈某某、深圳天成万邦信息科技有限公司劳动争议、合同、无因管理、不当得利纠纷破产申请审查与强制清算,广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03破申39号破产民事裁定书。对刑事被害人个别清偿的做法在事实上赋予了其优先受偿的权利,这虽然有利于避免舆情事件对社会秩序的冲击,但仅出于现实考虑就作出刑事退赔予以优先的制度安排,存在法理基础薄弱的问题。另一方面,发挥恢复合法财产秩序的功能是刑事退赔予以优先的关键理由。如有学者依据任何人不得从违法行为中获利原则,认为刑事退赔主要体现的是刑法的强制性,违法所得不能特定化,不是不能将其从破产财产中予以去除的理由。(20)参见徐澍:《企业破产与刑事追缴退赔交叉问题研究》,载《东北农业大学学报(社会科学版)》2020年第3期。但该观点遭受了诸多质疑,大致包括下述三点:

一是,认为刑事退赔绝对优先,是对刑事被害人的过度保护,不能实现债权人之间权益的公正分配。虽然刑事退赔具有维护合法财产秩序的重要价值,但刑事被害人通常也是民事被侵权人,否认其民事债权人的身份,是否会对其他债权人造成实质上的不公正,值得进一步追问。(21)如有观点认为,在退赔义务人和普通民事侵权人以其合法财产对外履行赔偿义务时,他们承担法律责任的原因、内容、方式和目的都完全相同,理应得到民事法律的平等对待。参见姚坤林、郝绍彬:《刑事退赔后共犯间可行使民事追偿权》,载《人民司法》2020年第14期。

二是,刑事退赔的功能目标之一在于对被害人损失予以补救,这在一定程度上与民法的填补功能相契合,本质上属于民事救济。(22)参见郜名扬:《刑事涉案财物处置的民刑衔接缺陷及其纠正——以保护民企产权为视角》,载《贵州警察学院学报》2021年第1期。通过域外法考察可以发现,美国涉案财产处置措施的补救性特征日益凸显,其思潮转向在很大程度上代表了国际的潮流和趋势,能够为我们理解刑事退赔条款提供镜鉴。例如,美国政府的民事没收行为(23)美国没收制度包括民事没收与刑事没收,二者均为刑事涉案财产处置措施。常因无视所有权人的合法权益而遭受质疑。(24)See How Crime Pays:The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,131 HARV. L. REV 2387,2387-2399(2018).虽然美国通说认为,民事没收是针对财产的行动,并不针对行为人,不能将其视为一种惩罚措施。然而在实践中,出于对利润最大化的追求,民事没收已经异化为一种惩罚。基于此,理论界与实务界均在探索民事没收制度的改革方案,并不约而同地为民事没收制度赋予了补救被害人的价值功能。如得克萨斯州立法机关意图使民事没收作为民事诉讼程序来运作,并指出“资产没收是补救性的,而不是一种惩罚形式”。(25)See How Crime Pays:The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,131 HARV. L. REV 2387,2387-2399(2018).亦有类似观点认为,一个非惩罚性的没收制度可以通过返还不当得利和向被害人提供赔偿来实现保护个体权益的目标。(26)See Alice W. Dery,Interplay Between Forfeiture and Bankruptcy,66 DEP't oF Just. J. FED. L. &PRAC. 117,117(2018);Alice W. Dery &Jennifer Bickford,Transferring Forfeited Assets to Victims through Remission,Restoration,and Restitution,67 DEP't oF Just. J. FED. L. &PRAC. 219,223 (2019).可以认为,涉案财产处置措施的公法色彩正在弱化,私法功能却在加强,与民法的功能目标逐渐趋于一致。

三是,指出赋予被害人优先地位的做法混淆了破产财产与违法所得的财产性质。此类批评主要是以所有权归属理论作为法理基础。如有学者站在“种类物与特定物”区分的角度,指出刑事退赔并非刑罚,应侧重物的追回,与刑事责任无关而与财物性质有关。(27)参见尹振国、方明:《我国刑事特别没收手段的反思与重构——兼论〈刑法〉第64条的完善》,载《法律适用》2019年第5期。又如,在被害人财产与被告人(债务人)财产高度混合的情况下,有学者根据民法原理,认为刑事案件中如果不能查明违法所得流向,则应当将责令退赔数额申报破产债权,被害人应当与其他债权人一样,在破产财产中统一受偿。(28)参见张泽华、崔军委:《涉众型经济犯罪刑事追缴、退赔与破产程序衔接路径研究——以破产程序统一受偿为视角》,载胡云腾主编:《司法体制综合配套改革与刑事审判问题研究——全国法院第30届学术讨论会获奖论文集》(下),人民法院出版社2019年版,第1148、1152页;张善斌主编:《破产实务操作105问》,武汉大学出版社2020年版,第329页。

三、原理:任何人不得从违法行为中获利原则之提倡

不管是提倡“刑民并进”,从而实现被害人损失债权化的实际效果,还是赋予刑事退赔绝对优先地位,当前方案对刑事退赔与破产程序关系的论述均存在“顾此失彼”的问题。具体而言,公法上对于合法财产秩序的维护与民法上对于财产性质的考虑、被害人利益与其他民事债权人利益,在一定程度上是互相矛盾的。如何在新的方案中,实现法秩序统一,从而实现刑事退赔与破产程序的规范衔接,便成为亟待解决的问题。本文认为,任何人不得从违法行为中获利原则具有与民法基本原理接洽的解释空间,该原则的适用能够避免上述方案中“完全债权化”与“绝对优先”等极端化处理方式,从而在公法与私法的矛盾中取得平衡,使刑事被害人在破产程序中找到合理、合法的分配顺位,因而此原则可以作为新方案的理论起点。

(一)任何人不得从违法行为中获利原则可以适用于破产法领域

以当事人意志作为衡量标准,来确定债权人受偿顺序的做法是站不住脚的。关于受偿顺序的理论依据,除了适用任何人不得从违法行为中获利原则,有学者认为还可以把当事人的意志作为衡量标准,根据当事人在破产事件中回避风险的能力来确定受偿顺序。具体而言,侵权债权人与合同债权人在事实上并不平等,合同之债通过约定产生,合同债权人能够从谈判中获得一种比非合意当事人优越的权利救济方式。(29)参见韩长印:《企业破产立法的公共政策构成》,中国人民大学出版社2001年版,第85-86页。相比之下,侵权债权人没有产生债的主观意志因素,其绝无合同债权人的谈判条件、地位和能力。(30)参见许德风:《论法人侵权》,载许章润主编:《清华法学》第10辑,清华大学出版社2007年版,第144-170页。因此,应当赋予未经谈判的债权人,即侵权债权人以相对优先地位。但该标准的存疑之处在于,合同债权人与债务人之间的合意,是针对具体要约、承诺而言的。一旦进入破产程序,合同债权人无法针对新情况与债务人再次进行商议,侵权债权人与合同债权人均面对的是一份法定的“不完全合同”。(31)See Anthony J. Casey,Chapter 11's Renegotiation Framework and the Purpose of Corporate Bankruptcy,120 COLUM. L. REV. 1709,1709 (2020).申言之,当事人之间的合意主要体现于合同订立的过程中,而非对于债权人的事后救济。此外,债务人对于合同债权人的赔偿主要是根据债权人的实际损失,而非债权人与债务人之间的合意。(32)See Samuel Stoljar,Bargain and Non-Bargain Promises,18 U. W. Austl. L. Rev. 119,137 (1988).民法并不提倡当事人双方任意规定违约责任。例如,《民法典》第584条将债务人损害赔偿范围限于当事人预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《民法典》第585条规定,虽然当事人双方可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,但基于公平原则,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。在实践中,增加与减少的数额通常以实际损失为准。

需要明晰的是,任何人不得从违法行为中获利原则本质上属于公法原则,是否能与破产程序兼容?答案是肯定的。除了保障债权人公平受偿,破产程序还需追求政策性目标和公法价值的实现。从破产程序中私益冲突的社会性上看,其往往具有传导效应,即传导范围广、效应强,同时具有系统效应,容易产生系统性风险(33)参见丁文联:《破产程序中的政策目标与利益平衡》,法律出版社2008年版,第26页。,因而应当整体考量经济、社会和法治情势,为了社会利益需要对私益进行限制。(34)参见马东:《论应当赋予侵权债权在破产分配中以优先地位》,载《法学杂志》2012年第2期。截止2022年6月19日,笔者通过北大法宝全文检索“任何人不得从违法行为中获利”,共有19份判决将该原则作为主要的说理依据(35)这19起案件的案号分别是(2021)京03民终13555号、(2021)京03民终13562号、(2021)京03民终13552号、(2021)京03民终13553号、(2021)京03民终13569号、(2021)京03民终13557号、(2021)京03民终13557号、(2021)京03民终13564号、(2021)苏08民终4153号、(2021)沪7101民初385号、(2021)沪03民终93号、(2021)川01民终3583号、(2021)沪7101民初237号、(2020)藏民终72号、(2020)鄂01民终7781号、(2020)粤01民终19340号、(2020)苏06行赔终18号、(2019)川13行终158号、(2019)川1302行初2号。,其中民事案由占16例。由此可见,虽然民法强调对损害者的补偿,旨在恢复受到侵害的权利,而刑法追求对不法状态的消除,意在维护公共秩序,但民法的实施也应兼顾公法精神,二者不是互不相干的关系,而是存在有限的互动。问题是,在破产程序中,应在多大程度上兼顾公法价值的实现?同样作为公法原则,为何预防和惩罚原则不能作为被害人优先受偿的判断标准,而任何人不得从违法行为中获利原则却必须予以考虑?主要原因在于,该原则旨在恢复合法财产秩序与救济被害人,可以直接体现于金钱分配。而刑法的预防和惩罚原则,则是通过刑罚的实施得以实现。另外,任何人不得从违法行为中获利原则与民事责任优先原则并不冲突。民事责任优先原则具体体现于《刑法》第36条第2款所规定的被害人民事赔偿优先执行和第60条所规定的民事债务优先履行。民事责任优先是相对于刑事责任而言,但刑事退赔是对被害人的救济,而非行为人所应承担的刑事责任。(36)本文认为刑事退赔属于独立处置措施。刑事退赔的实施既不是以行为人的人身危险性为基准,也不是对于行为人的惩罚,旨在恢复合法财产秩序和对被害人给予救济。因而民事责任优先刑事责任履行,不等于民事债权人优先刑事被害人受偿。

(二)“违法行为”应作广义理解

根据任何人不得从违法行为中获利原则,刑事被害人与民事被侵权人、不当得利中受损失的人应当处于同一顺位,在破产程序中相对优先于其他普通债权人受偿。此处的“违法行为”应作广义理解,包括仅具有客观违法性的行为,因而包含不当得利。合同之债与侵权行为之债、不当得利之债存在本质上的不同。前者是债务人因未履行债务而对债权人承担的契约责任。后者是债务人违反了法律的明文规定或不具有保有给付的正当性,直接侵犯了债权人的合法权益,行为至少具有客观违法性。换言之,刑事被害人、民事被侵权人、不当得利中受损失的人与债务人之间的债权和债务关系均是基于债务人的“违法行为”产生的,故而所享有的债权属于同一类型。

其一,犯罪行为与民事侵权行为只是在主观违法性和客观违法性方面存在程度上的差异。侵权行为之债是由于债务人侵犯他人绝对权而产生的(37)参见魏振瀛:《债与民事责任的起源及其相互关系》,载《法学家》2013年第1期。,古代的刑法并非有关犯罪的法,而是有关不法行为的法,即侵权行为法。(38)参见[英]亨利·萨姆纳·梅因:《古代法》,郭亮译,法律出版社2016年版,第191页。在某种程度上,刑法与侵权行为法具有同源性。立足于被害人视角,仅从物质损失角度看,严重违法的财产犯罪与程度轻微的财产侵权行为,所体现的只是被非法占有的财产数量的差异。在破产程序中,影响债权人受偿优先顺序的是其拥有的债权类型,而非债权金额大小。至于刑罚所承载的预防功能与惩罚功能,应在破产程序之外予以实现。

其二,就构成要件而言,不当得利的受益人(债务人)的行为具有客观违法性,即在客观上侵犯了他人的合法权益,应属于广义“违法行为”的范畴。虽然不当得利的理论基础为权益归属说,不以受益人具有故意过失为必要,只强调结果的获益性和获益、损失之间的直接因果关系(39)参见王泽鉴:《不当得利类型论与不当得利法的发展——建构一个可操作的规范模式》(上),载《甘肃政法学院学报》2015年第5期。,但不能因为受益人不具有主观过错,而否定其获益行为的客观违法性。任何人不得从违法行为中获利原则旨在恢复合法财产秩序,仅具有客观违法性的行为亦会对财产秩序造成破坏,因而不当得利之债的清偿具有接受任何人不得从违法行为中获利原则调整的合理性。

总言之,从行为性质和法律后果上看,犯罪行为与民事侵权行为、不当得利存在共通之处。因而任何人不得从违法行为中获利原则中的“违法行为”应作广义的理解,使之包含犯罪行为、民事侵权行为与不当得利。《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条第2款规定的“退赔被害人损失”中,“被害人”亦应随之作扩大解释,包含刑事被害人、民事被侵权人与不当得利之债中受损失的人。此外,既然违法行为采取扩大解释,那么应予以提前退还的违法财产,除了债务人的犯罪所得,还应包括债务人的任何违法所得。

(三)被害人过错对任何人不得从违法行为中获利原则适用之影响

有观点认为,在涉众型经济犯罪中,不存在被害人,只存在参与人,即“集资者不需要用虚构投资项目,或者隐瞒集资用途的办法来获取资金”。(40)参见薛进展:《从吴英集资诈骗案看刑法保护的平衡性》,载《法学》2012年第3期。也有学者将非法集资参与人区分为主动参与人与被动参与人,并根据意思自治原则与金融领域的投机规则否认将前者作为刑事被害人。(41)参见时方:《非法集资犯罪中的被害人认定——兼论刑法对金融投机者的保护界限》,载《政治与法律》2017年第11期。在综合评判债务人的企业经营情况与承诺的高额利息对价后,可以认为“被害人”是出于侥幸的逐利动机在进行风险投资,欠缺刑法保护的必要性。虽然2021年国务院《防范和处置非法集资条例》第25条增加了非法集资人应承担清退义务的前置性方案,但因参与非法集资受到的损失,应由集资参与人自行承担。由此引发的问题是,在涉众型经济犯罪中,具有过错的参与人是否无法在破产程序中相对优先受偿?本文的答案是否定的。

参与人可以参与刑事退赔,并于破产程序中相对优先受偿,其优先受偿的根据在于任何人不得从违法行为中获利原则。一方面,被害人理论只能影响行为人的量刑,而非定罪(如非法吸收存款罪)。被害人过错一般可以作为调解程序适用的理论支撑,来纠正犯罪圈过度扩张的趋势,却不能动摇罪刑法定原则的适用。(42)Vgl. Schünemann:Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege,NStZ (1986),196ff.因此无论参与人是否具有过错,债务人的行为均成立犯罪,其向社会公众非法吸收的资金应认定为违法所得,根据任何人不得从违法行为中获利原则,应当予以提前返还或退还。另一方面,合同被认定无效后(43)关于行为人与参与人订立的借贷合同,存在“合同有效论”和“合同无效论”之争。“有效论”的支持者认为,“集资活动在本质上是数量庞大的民事合同的集合”“实施的多个借贷行为构成犯罪,但所涉及的单个借贷合同并不当然无效”。然而,根据《民法典》第153条规定,违反强制性规定的民事法律行为无效,此处的“强制性规定”应包含刑法的禁止性规定。虽然行为的刑事违法性不能当然地推导出其具有民事违法性,但民法与刑法不应对相同行为作出相反的评价,对于构罪行为,应认定合同无效,否则相当于是在用国家强制力助长参与人的投机心理。参见吕某某与黄某某、张某某民间借贷纠纷案,浙江省金华市婺城区人民法院(2018)浙0702民初6289号民事判决书;参见庄绪龙:《集资犯罪追赃挽损诉求与“法益恢复”方案》,载《政治与法律》2021年第9期。,参与人相当于不当得利中受损失的人,可以参与破产分配,并相对优先获得因合同而损失的财产。

此外,应赋予参与人有限的赔偿损失请求权,其获得的退赔数额只能以本金及其利息为限。理由在于:其一,符合任何人不得从违法行为中获利原则。如果剥夺参与人关于利息的赔偿损失请求权,相当于承认行为人具有保有利息的正当性,这无疑会使行为人从其违法行为中获利。其二,与刑事退赔的范围保持一致。实践中,法院通常否定参与人关于利息的主张,以使得民事裁判与刑事退赔的救济尺度保持平衡。(44)杨某某与五矿国际信托有限公司等合同纠纷案,北京市高级人民法院(2020)京民终626号民事判决书。然而,这实质上是对刑事退赔的误读。由于国家与被害人均为涉案财物归属的平等主体,出于对被害人的平等保护,刑事退赔的范围应与追缴的范围相同,包括犯罪所得产生的收益,故而非法集资资金所产生的利息也应属于刑事退赔的范围。《防范和处置非法集资条例》第25条第3款规定的“由集资参与人自行承担的损失”应指超出集资资金及其利息部分的实际损失,对此,参与人不能继续获得赔偿。限制参与人赔偿请求权的原因在于,“被害人过错”是指参与人对于社会金融秩序的破坏。作为财产损失者,刑法一般不会对参与人进行处罚,但如果给予其和无辜被害人同等保护,则失之公允。

四、重构:“退”与“赔”的二元分立

无论是责令被告人退赔,还是由扣押机关、追缴机关返还、退还被害人财产,实质上是通过刑事诉讼程序对被害人的损失予以救济。可以认为,对被害人损失的救济分别是由返还财产、退还措施与赔偿措施实现的。从语义上看,刑事退赔应由退还措施与赔偿措施组成。例如,“退赔”在词典中的解释是“退还,赔偿(多指侵占的、非法取得的财物等)”(45)中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆2012年版,第1325页。。司法实践中,亦有相应的规范表述,如《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第10条规定,对于被害人损失,应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或赔偿。从功能上看,将刑事退赔细分为退还措施与赔偿措施,有利于兼顾公法上秩序价值的实现和与民法上制度的衔接。有观点认为,“退”是“赔”的定语,即所有民事赔偿均可称为“退赔”(46)参见曲升霞、袁江华:《论我国〈刑法〉第64条的理解与适用——兼议我国〈刑法〉第64条的完善》,载《法律适用》2007年第4期。,此类观点显然忽略了刑事退赔在公法上的功能目标。本文认为,刑事退赔对被害人损失的救济功能,主要通过两方面得以实现:一方面通过恢复合法财产秩序实现。刑事退赔旨在“使公私财产恢复原状”(47)高铭暄:《中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善》,北京大学出版社2012年版,第59页。,即在使被害人和行为人的财产恢复原状的同时,实现对被害人损失的救济。换言之,“责令退赔”之“退”不仅止步于民法的填补功能,更多体现的是公法上的秩序价值,属于禁止任何人因违法行为而获利的财产衡平措施。另一方面通过赔偿措施实现。如果被害人没有在实际损失范围内获得足够的补偿,还可以通过民事赔偿制度继续获得补偿,此乃“责令退赔”中“赔”的应有之义,也是刑事退赔与民法制度的衔接点。

(一)“退”之新解

根据本文的主张,虽然返还财产、退还措施和赔偿措施同为与被害人有关的涉案财产处置措施,但只有退还措施是由刑法规定的、专门处理与被害人有关的涉案财产处置措施。

1. 返还财产应作为刑事退赔的前置措施

返还财产有恢复犯罪行为前合法财产秩序之意,属于财产衡平措施。根据任何人不得从违法行为中获利原则,理应置于破产程序之前,以防止行为人将违法所得作为责任财产来偿还债务。在民法学的语境中,返还财产作为民事责任的承担方式之一(48)参见《民法典》第179条。,为无过错责任,既包括返还原物,也包括返还不当得利,其权利基础不局限于物权。(49)有观点主张返还财产属于物权保护方式,权利基础为物权。该观点显然将返还财产等同于返还原物,误解了返还财产在民法上的涵义。参见梁展欣:《论追缴》,载江溯主编:《刑事法评论》第44卷,北京大学出版社2021年版,第524页。因为返还财产不会加重行为人的经济负担,所以不必确认其主观上是否存在过错。实践中,这进一步为返还财产的适用设置了条件。就涉众型经济犯罪而言,为了尽快弥补被害人所遭受的损失,办案机关通常以变通方式,尽量在审前实现各种形式的先予返还或财产性价值保全,从而达到被害人获赔或减少被追诉人犯罪所得数额以减轻刑事责任的双赢。(50)参见田力男:《涉众型经济犯罪涉案财物先行处置初探》,载《法学杂志》2020年第8期。在此情况下,为了避免损害行为人的合法财产权益,能够被返还的财产必须权属明确(51)2020年修正《公安机关办理刑事案件程序规定》第234条、2012年《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第22条、2021年《刑诉法解释》第438条均提出提前返还的财产应符合“权属明确”的要求。,即只有当财产与行为人的其他合法财产没有高度混合的情况下,才能予以提前返还,否则将会存在加重行为人经济负担的风险。

根据民法中关于返还财产的规定,可以认为能够予以提前返还的财产既包括特定物,还包括没有高度混合的种类物,如钱款。(52)司法解释及地方司法文件中,亦存在犯罪违法所得不属于破产财产,如果能与破产财产相区分,应当将特定化财产提前返还给被害人的相关规定。其中,此处的“财产”不应只包括特定物。参见《陕西省高级人民法院破产案件审理规程(试行)》第74条、《广东省高级人民法院关于审理企业破产案件若干问题的指引》第122条、四川省高级人民法院《关于审理破产案件若干问题的解答》第四部分“债权申报与审查”第13点。具体而言,在财产为货币的情况下,如果该货币经特定化,权属明确,可以从明晰单一的路径确认原系被害人所有,则可以提前予以返还。例如,经过查封、扣押冻结等法律程序或诉讼程序被特定化的货币、用于购买保险的赃款、由于电信网络违法犯罪被紧急止付和快速冻结的账户资金等。就特定物而言,“权属明确”的标准通常是指有证据证明该特定物系特定被害人的合法财产,如此方可返还所有权人。然而,种类物的特定化是指相对于被害人群体以外的其他债权人而言,该种类物的所有权归属是确定的。例如,当一个账户内的钱款涉众且有不特定的其他被害人,只要主要申请返还者及其被骗金额能查实确证、返还的占比能够确定的,仍应按比例先予返还。(53)参见田力男:《涉众型经济犯罪涉案财物先行处置初探》,载《法学杂志》2020年第8期。

2. 退还措施应作为返还财产的兜底措施

退还措施应置于破产程序中,处理违法所得与行为人其他合法财产高度混合的情形。可以认为,只有当违法所得与其他合法财产高度混合或已经毁损、灭失,司法机关才应启动刑事退赔。该做法在实务中已得到部分法院的支持。例如,《陕西省高级人民法院破产案件审理规程(试行)》第74条、《四川省高级人民法院关于审理破产案件若干问题的解答》第四部分“债权申报与审查”第13点均要求将无法区分或无区分必要的财产纳入破产程序中一并处理。又如,有执法机关在涉刑事犯罪侦查过程中,引入破产清算程序处置涉案财产。(54)参见《最高人民法院、中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会发布金融纠纷多元化解十大典型案例之三:刑民并行处置网贷公司破产清算案——较好地解决了非法集资等涉众性刑事案件涉案财产处置难的问题》,2019年11月21日发布。也有法院在受理破产申请时,表明“刑事退赔案件的标的与民事执行案件有重叠”(55)杭州路通印刷电路科技有限公司破产申请,浙江省临安市人民法院(2018)浙0185破申7号破产民事裁定书。,或肯定被害人的债权人身份(56)梁某某、马某某、陈某等破产申请,山东省菏泽市人民法院(2020)鲁17破申1号民事裁定书。,从而为退还措施能够进入破产程序提供实践参照。对于退还措施的理解与把握应注意以下两点:

其一,将退还措施纳入破产程序的方案具有合法性与合理性。一方面,虽然返还财产与退还措施均有恢复合法财产秩序和救济被害人之意,但退还措施与返还财产的权利基础存在差异。退还措施是刑法独有的财产处置措施,更强调违法行为与违法所得的关联性,必须以行为人实施违法行为为前提。从民法角度看,犯罪行为本质上属于刑事侵权行为,能够在被害人与行为人之间产生债权和债务关系,因而应将退还措施纳入破产程序。而返还财产优先于破产程序,强调财产的归属。只要行为人不具有保有给付的正当性,即便是通过合法行为获得财产,也应将财产返还于所有权人。另一方面,相较于刑法,民商法本身更侧重对财产关系的调整,因而会提供更精密的制度设计。由于司法机关通常缺乏管理和经营企业的经验,将违法所得从商业资产中析出可能存在困难,对此,司法机关可以考虑将混合财产交给破产管理人处理,并与其签订合作协议。一般而言,混合财产的特殊性能够为司法机关与破产管理人就财产分配进行谈判时,提供可商讨的空间。如破产管理人可能愿意降低管理费用,以换取通过破产程序处理混合资产的机会。担保债权人也可能愿意降低所能追回数额的比例,以确保普通债权人得到一些资金。(57)例如,美国政府在特定情况下会将退赔程序,即减缓程序(Remission),搭载于破产程序。就相关费用达成明确协议后,政府将没收的财产(混合财产)转交给管理人以分配给被害人,从而提高效率。政府与破产管理人合作,旨在确保被害人得到最大限度的补救。当破产管理人将没收资产分配给不是没收所涉罪行的被害人,以及其他担保和无担保债权人时,政府通常会积极反对管理人的相关分配行为,因为这些行为会对没收所涉罪行的直接被害人的利益造成不利影响。See Alice W. Dery,Interplay between Forfeiture and Bankruptcy,66 DEP't oF Just. J. FED. L. &PRAC. 117,126-127(2018).例如,在“浙江中轻房地产开发有限公司、绍兴汇金酒店有限公司合并破产清算案”中,经过长达二年多的谈判,抵押债权人自愿定向让渡1.35亿元给被害人,最终执法机关通过刑事执行程序追回赃款约2700万元,定向退赔给被害人,从而实现退赔程序与破产程序的有效衔接。(58)参见《2020年浙江法院破产审判十大典型案例之五:浙江中轻房地产开发有限公司、绍兴汇金酒店有限公司合并破产清算案》,2021年3月17日发布。其中“定向退赔”的做法亦侧面肯定了被害人受偿的相对优先地位。

其二,作为返还财产的兜底措施,退还措施亦具备恢复合法财产秩序的功能,属于财产衡平措施。将行为人的违法所得退还给被害人,并不只是基于二者之间的债权和债务关系,更主要的是基于任何人不得从违法行为中获利原则。如果赃款与其他合法财产发生混合,退还措施应最大程度地析出其中违法所得对应的份额予以退还。换言之,违法所得发生了混同,只是无法确认其权属,无法将其提前返还,但这不代表不能责令行为人退赔。本质上看,析出的违法所得并不属于债务人财产。债务人和其他债权人均没有保有该权益归属的契约关系和法律依据,债务人不会因退还违法所得而受损失,其权益只是恢复到合法状态。如果将违法所得作为破产财产偿还其他债权人,无疑会使债务人从中非法获利,这将与破产程序所追求的公平正义的目标背道而驰。司法机关责令行为人退赔和追缴违法所得的资格可以追溯至犯罪发生之日。换言之,债务人违法所得在破产程序启动之时,便已经不属于破产债产。虽然只有当债务人的违法所得与其他合法财产存在高度混合,才应在破产程序中启动退还措施,但这只是任何人不得从违法行为中获利原则的部分妥协,如果将混合的违法所得与其他合法财产一视同仁,拒绝退还被害人违法所得中的对应份额,则意味着对该原则的彻底放弃。

3. “退还被害人损失”应当在实体法框架内处于相对优先的位置

《企业破产法》第113条未涉及刑事退赔,《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条亦未涉及破产程序,二者均未就破产程序中涉刑事退赔的清偿顺位问题作明确规定。虽然《企业破产法》第113条将职工工资和医疗、伤残补助、抚恤费用等债权列入第一梯队,但《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条除了将医疗费用优先清偿,职工工资等其他民事债务均劣后于刑事退赔。对此,可以根据任何人不得从违法行为中获利原则,重新解释上述条文:第一,可以将《企业破产法》第113条第3款理解为兜底条款,即除法定优先权以外,在第3款内部仍有自由裁量的空间;第二,根据《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条第2款,退赔被害人损失应优先于其他民事债务。对于此处“退赔被害人损失”也应作限制解释,将“退赔”限制解释为“退还”。因而为了兼顾《企业破产法》与《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,退还被害人损失应位于《企业破产法》第113条规定中的第三顺位,但相对优先于其他普通破产债权受偿,如此安排既符合《企业破产法》的明文规定,也呼应了《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》对于刑事退赔的特殊关照。

上述论证思路符合实践规律,根据2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第9条规定,退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。当然,此处“退赔”应限制解释为“退还”。如果退还后,被害人仍有损失的,则应责令行为人继续赔偿损失。又如,2019年《广东省高级人民法院关于审理企业破产案件若干问题的指引》第122条第2款规定,破产案件受理时,刑事程序并未以查封、扣押等措施将赃款特定化,赃物无法与破产财产区分的,受害人可以赃款、赃物的价值向管理人申报债权并主张优先受偿。

4. 刑事退赔的范围应与追缴的范围等同

刑事退赔与追缴属于并列关系,虽然追缴、没收旨在对行为人进行特殊预防,而刑事退赔的目的在于对被害人的损失予以补救,但由于国家与被害人均为涉案财物归属的平等主体,即均为行为人的债权人,二者受偿范围理应相同。

《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件犯罪所得没收程序若干问题的规定》第6条、《关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第10条、《刑事诉讼法解释》第437条划定了追缴财产的范围,即对于犯罪直接或间接所得、犯罪所得的转化物、利用犯罪所得产生的收益,均应认定刑法和刑事诉讼法中的“犯罪所得”。又如,根据2018年《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第29条,如果依法应当追缴、没收的财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的,可以追缴、没收其他等值财产。此外,亦有学者主张被告人将依法应当追缴的涉案财物用于“投资或者置业”的,对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益,应当追缴。(59)对于“利用犯罪所得产生的投资收益”是否应该予以追缴,存在“合法财产说”与“违法所得说”之争。参见张明楷:《论刑法中的没收》,载《法学家》2012年第3期;万志鹏:《论犯罪所得之没收》,载《法商研究》2018年第3期。由此可见,刑事追缴强调价值追缴,即便违法所得与其他合法财产混同,只要混同财产与违法行为具有实质联系,也应追缴相应的份额。相应的,刑事退赔的范围也应包括混合财产中特定的份额。例如,被告人将赃款投资于公司。行为人可以明确表示公司财产中有自己的一部分(赃款),却不能说明具体哪些财产是属于自己的。此时,虽然不能提前返还原赃款,但可以对行为人基于赃款投资后持有的相应股份予以退还(60)可以通过资金流动渠道和流向、罪犯投资时拥有的资金数量与投资数量的状况、赃款取得的时间与投资时间的关系等方面的证据,综合判定。参见沈贵明、吕洁:《对赃款赃物投资收益追缴的公司法思考》,载《法学》2017年第3期。,因为任何主体均没有取得此项股份的正当依据。

可能存在争议的是,应如何明确需要退还的股份收益的具体范围。关于“利用犯罪所得产生的投资收益”是否应该予以追缴所引发的争议,主要是源于资金与其他生产要素(如经营、管理等要素)发生了混同,强制剥夺这部分投资收益有侵犯他人合法财产之嫌。但可以肯定的是,对于违法所得本身份额、违法所得直接产生的非经营性和非劳动加工收益、违法所得转化的财产,应当无争议地责令退赔或予以追缴。如果因为能否责令行为人退赔“利用犯罪所得产生的投资收益”存在争议,而放弃责令退赔其他部分违法所得,则有因噎废食之嫌。

有观点认为,如果被追缴的财产利益在追缴前,因为出售、使用等原因导致不能追缴的,可以追缴相同价值的货币。(61)参见时延安:《违法所得没收条款的刑事法解释》,载《法学》2015年第11期;袁雪石:《行政处罚附带民事纠纷解决机制研究》,载《中国法律评论》2020年第5期。但本文认为,刑事退赔或被追缴的财产利益应与违法行为具有实质联系。换言之,刑事退赔或追缴的前提在于违法所得依然存在,否则相当于对行为人的合法财产责令退赔或予以追缴,这与没收财产刑的执行和民事赔偿无异。实践中,违法所得主要存在三种转化情形:第一,赃款与合法资金混同;第二,赃物转化为现金,与其他合法资金混同;第三,赃款转化为物。前两种情形均为违法所得与合法财产高度混同,且混合资产与行为人的犯罪行为之间具有实质联系,应将违法所得从混合资产中析出,由退还措施退还给被害人。第三种情形则为违法所得特定化,可以在破产程序开始之前返还给被害人。例如,行为人将所收受的购物卡用于消费,此时要求行为人提前返还的对象是购物卡购买的物品,而不是与购物卡同等价值的财产。但是,如果行为人已将违法所得挥霍,没有节余,则行为人当前的责任财产与其犯罪行为之间就没有实质联系,只能要求行为人通过赔偿措施对被害人予以补救。

简言之,退还措施的启动条件有二:一是违法所得依然存在,尚未毁损、灭失,否则应责令行为人予以赔偿;二是违法所得与其他合法财产发生了混合,如果能将违法所得特定化,则可以要求行为人提前予以返还。

(二)“赔”之还原

刑事退赔中的赔偿措施与民事赔偿相同。当刑事被害人无法通过返还财产与退还措施恢复财产权的圆满状态时,应当通过赔偿措施赔偿剩余部分。责令赔偿由刑事审判判处,并非否认其具有的民事赔偿性质,而是为了提高司法效率、方便被害人维权作出的司法安排。规范上,根据《刑诉法解释》第176条,被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。可见刑事退赔本身兼具民事赔偿功能。实践中,有观点指出刑事退赔能够执行被告人的合法财产。根据民法的相关原理,侵权损害赔偿不限于原物,可以用侵权人的其他等值责任财产清偿。该观点亦间接承认了刑事退赔的赔偿功能。(62)(2020)最高法执监176号案。

虽然赔偿措施与退还措施的权利基础均为债权,且均适用于直接返还不能的情况,但赔偿与退还措施仍存在区别。具体而言,赔偿是以行为人的合法财产对被害人的损失进行补救,故不宜未经审判直接经公权机关之手强令行为人提前赔偿,而退还是以行为人的违法所得为限对被害人的损失进行补救,并未对行为人造成额外的经济负担,故可以予以优先。相较而言,美国亦存在类似的程序分流,即美国的减缓程序(Remission)与我国的返还、退还措施类似,而归还令(Order of restitution)相当于我国的赔偿措施。前者通常属于行政权的范畴,后者则需要司法裁量。(63)See 28 C. F. R. § 9. 8. See 18 U. S. C. A. § 3663.令人遗憾的是,实践中,退还措施与赔偿措施通常被混为一谈。如有法院认为,被告人将非法吸收公众存款的资金投入公司的生产经营后,由此给被害人造成的损失需通过处置其及上述企业的合法财产,依照法定程序予以退赔。事实上,赃款被投入生产经营后,只是出现了混同,并未毁损、灭失,即违法所得依然存在。正确的做法应是析出特定份额,予以退还。而该份额仍然具有违法性,只是由于先前的混合,导致其归属并不明确,无法提前予以返还。(64)新兴中昇集团有限公司与徐州浣纱电源有限公司追偿权纠纷,江苏省邳州市人民法院(2019)苏0382破申1号破产民事裁定书。

因而被害人是否具有破产债权人身份,需要分情况讨论。当被害人能够在返还财产中获得所有补救,则无需启动退赔程序,即其不具有破产债权人身份。当被害人无法在返还财产中获得所有补救,可以就实际损失范围,在刑事退赔中继续获得补救,此时被害人对行为人则拥有破产债权。然而在实践中,一方面,法院常从“刑民分立”的视角出发,认为刑事退赔与破产程序是互不干扰的。如果被害人的涉案债务包含在行为人的犯罪事实中,则应通过刑事判决从行为人的财产中予以退赔,而否定被害人具有合法的破产债权人身份。(65)郑某某、惠东县金河湾置业有限公司申请破产清算,广东省高级人民法院(2018)粤破终27号破产民事裁定书;花某与中朗投资管理(上海)有限公司申请破产清算,上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115破26号之一破产民事裁定书。此类做法显然是忽视了刑事退赔的债权基础。只要将权属明确的违法所得返还给被害人后,其余的违法所得就可以进入退赔程序,置于破产程序中一并处理。另一方面,法院仍秉持“先刑后民”的立场,认为当被害人的债权与行为人的违法所得为同一笔资金时,刑事案件的处理结果与行为人的责任财产密切相关,应当裁定不予受理。(66)寿某某与上海亚华湖剧院经营发展股份有限公司破产清算强制清算申请,上海市第三中级人民法院(2020)沪03破终3号破产上诉民事裁定书。当然,在行为人的刑事涉案财产与责任财产还难以区分时,即哪些财产应作为赃款赃物返还、追缴,哪些财产可在破产程序中予以变价和分配尚不明确时,刑事诉讼程序的结果会对破产案件的审理造成实质性影响,法院裁定不予受理符合法理。然而,在行为人将违法所得用于公司融资的情况下,违法所得已经与其他合法财产高度混同,此时应将混合财产交由退还措施,置于破产程序中一并处理,但法院只考虑到退还措施的公法属性,并未虑及退还措施的债权基础。(67)浙江万某能源有限公司诉湖州锡昌数控工业有限公司等案,浙江省湖州市中级人民法院(2015)浙湖破(预)初字第1号民事裁定书;寿某某与上海亚华湖剧院经营发展股份有限公司申请破产清算强制清算,上海市第三中级人民法院(2020)沪03破终3号破产上诉民事裁定书。

论及至此,对于破产程序中刑事保全措施的解除、刑事裁判的中止执行、强制执行过程中的执行竞合等问题,均有了初步的解决思路。关于刑事审判程序中的保全与破产案件的关系,有观点认为,应该解除保全,将解除保全后的财产一并列入破产财产参与所有债权人的分配。(68)参见2009年最高人民法院《关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知》第5条;2013年浙江省高级人民法院《关于服务金融改革大局依法妥善审理民间借贷纠纷案件的若干意见》第4条;2019年四川省高级人民法院《关于审理破产案件若干问题的解答》第三部分“债务人财产”第1点。该观点事实上采取了“刑民并进”的立场,主张被害人不具有优先受偿地位,将被害人损失一律债权化。反对者则根据《民事诉讼法》第150条第5项规定和《全国法院民商事审判工作会议纪要》第130条规定,认为不应解除财产强制措施。由前文可知,破产程序中能否解除刑事保全,何时解决刑事保全,取决于被保全的违法所得是否与合法财产高度混合。如果被保全的违法所得权属明确,则保全措施不必解除。但如果被保全的违法所得与合法财产高度混合,则应解除保全,将其纳入破产程序中,在退还措施中退还被害人。关于破产案件受理后,刑事裁判是否应当中止执行,也应循此逻辑予以判断。(69)有地方法院根据《企业破产法》第19条和《破产法司法解释(二)》第5条规定,要求破产案件受理后,针对债务人财产生效刑事裁判的执行应当中止。该“一刀切”的处理方式并未兼顾刑事退赔与破产程序的规范衔接。参见李某某、兴文县鼎益镁业有限责任公司借款合同纠纷执行审查,四川省宜宾市翠屏区人民法院(2021)川1502执异74号执行裁定书;雷某某、朱某某等合同、无因管理、不当得利执行复议,(2021)川01执复540号执行裁定书。同理,当出现执行竞合的情形时,也应当以违法所得是否与合法财产高度混合作为判断标准,或将违法所得提前返还被害人,或将其纳入民事执行程序,在民事执行程序中退还给被害人。

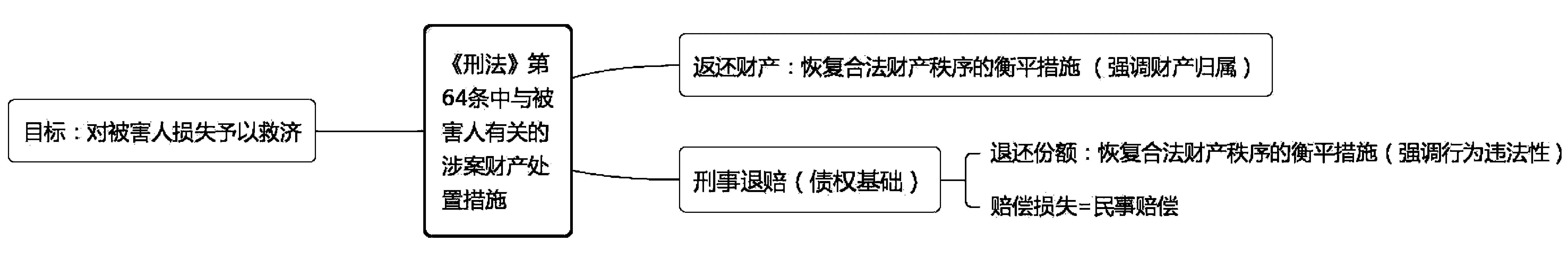

综上,可以认为《刑法》第64条规定了三项与被害人有关的涉案财产处置措施,即返还财产、退还措施与赔偿措施。当违法所得尚未与其他合法财产混同、权属明确时,应在破产程序之前予以返还,此时被害人处于绝对优先地位受偿,这是由任何人不得从违法行为中获利原则与民法中返还财产的规范内涵所共同决定的。当违法所得与其他合法财产混同时,就违法所得对应的份额,被害人应在破产程序中相对优先于其他普通民事债权人受偿。退还措施的债权基础使被害人不得不考虑其他民事债权人的利益,从而作出部分妥协,但退还措施所承担的恢复合法财产秩序的使命,又赋予了被害人在实体法框架内相对优先受偿的地位。最后,当违法所得已毁损、灭失时,被害人可以通过赔偿措施受偿,根据民法原理,被害人将与普通债权人处于同一顺位受偿。由此,上述方案能够在顾及公法原则与民法原理的基础上,总体实现刑事被害人与民事债权人之间的利益平衡。

图1 《刑法》第64条中与被害人有关的涉案财产处置措施

结 语

面对刑事退赔与破产程序的适用冲突,实务界和理论界均未提炼出能够兼顾刑法精神和民法原理的应对方案。无论采取“先刑后民”的立场,还是“刑民并进”的理念,均无法在破产程序中实现公法价值和民法原理的融通。本文以《刑法》第64条为基础,参考域外经验,反思实务做法并重构刑事退赔的规范内涵。一方面,刑事退赔的适用应恪守任何人不得从违法行为中获利原则。根据任何人不得从违法行为中获利原则,刑事被害人与民事被侵权人、不当得利中受损失的人应处于同一顺位,在破产程序中相对优先于其他普通债权人受偿。此外,被害人过错并不影响涉众型经济犯罪参与人相对优先受偿,但其获得的退赔数额只能以本金及其利息为限。另一方面,刑事退赔应进一步细分为退还措施和赔偿措施。《刑法》第64条规定了返还财产、退还措施和赔偿措施等与被害人有关的涉案财产处置措施。返还财产和退还措施均为恢复合法财产秩序的衡平措施。不过,退还措施应置于破产程序中,处理违法所得与合法财产高度混合的情形。根据任何人不得从违法行为中获利原则,被害人通过返还财产和退还措施能够优先受偿:如果违法所得权属明确,则被害人可以在破产程序开始前通过返还财产受偿;如果违法所得与合法财产存在高度混合,则被害人只能在破产程序中相对于其他普通债权人优先受偿对应份额。