互动仪式链视域下中华文化国际传播策略研究

2023-10-16禹文芳

禹文芳,董 翠

(1.山东科技大学,山东青岛,266590;2.韩国明知大学,首尔京畿道,17058)

党的二十大报告指出,要提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,全面提升国际传播效能,增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界。当今世界正经历百年未有之大变局,国际形势风云诡谲,人员和物资的地域流动严重受阻,全球经济严重下滑,逆全球化、单边主义、种族主义和非合作的文化思想不断抬头,让我们面临诸多不确定性的文化风险。[1]面对多重叠加风险带来的严峻考验,如何打破以往的传统模式,从新的理论视角构建中华文化国际传播路径成为摆在我们面前的现实课题。

一、互动仪式链理论阐释

互动仪式链理论由美国著名社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)正式提出,他对该理论进行了系统阐释。他认为人类社会由情境构成,微观情境是由个人形成的社会关系网,包含至少由两个人构成的际遇,局部际遇间所形成的链条关系即为互动仪式链。微观情境通过互动仪式链将个人连接到群体中,产生群体归属感和身份认同,最后形成宏观社会。参与者通过互动情境参加互动仪式,关注共同的焦点,引发情感共鸣,共享情感和情绪,形成群体符号与群体团结,进而产生情感能量并促进实践活动的实现。[2]

互动仪式链揭示了从个体到群体、从个人认知到共性认知的情感传播动力机制,给国内外学者带来了很多启示。学者们将互动仪式链应用到多个领域开展研究,如:徐明波将互动仪式链理论用于高校心理健康教育研究,从互动仪式链的视角审视高校心理健康教育存在的问题,从而给出应对策略。[3]罗萍从互动仪式链的视角解释线上主题教育的情感互动传播过程,并为提升线上主题教育育人效果提出建议。[4]马凓构建了铸牢华裔青年中华民族共同体意识的互动仪式链模型,通过路径分析得出了铸牢华裔青年中华民族共同体意识的情感传播策略。[5]贾飞祥和张天雪将互动仪式链理论应用到 “学社衔接” 工作中,从情感治理的角度提出增强团组织亲和力的有效措施。[6]王彬在分析互动仪式链与青年网络爱国主义教育耦合性的基础上,进一步分析互动仪式链视角下青年网络爱国主义教育面临的困境,并据此给出应对策略。[7]余召臣通过分析互动仪式链与遗产旅游的关系向度,构建遗产旅游与文化认同的互动仪式链模型,并据此给出遗产旅游与文化认同的实践策略。[8]Xiang 等将互动仪式链理论用于精品酒店的主客互动研究中,发现成功的仪式路径可以引导主客互动产生品牌符号认知和群体民族文化认同,失败的仪式路径则无法形成主客互动的集体仪式和品牌形象认知,并识别了成功的主客互动仪式的关键因素和多种路径,拓展了主客互动理论的应用。[9]Yu 和Na 基于互动仪式链理论,研究中国大学生在志愿旅游中的体验价值,研究结果表明,角色认同、真实性和互动性是互动仪式的主要体验,并区分了志愿旅游体验价值的五个维度:情感价值、对话价值、认知价值、审美价值和象征价值。[10]还有学者将互动仪式链理论应用于高校研究生导学关系的审视与构建[11]、电子商务直播[12]、宗教经济[13]等方面的研究,也取得了很好的成果。同样,互动仪式链理论也为中华文化国际传播的研究提供了新视角。从互动仪式链的视角审视中华文化国际传播,可以发现,两者具有很好的耦合优势。

二、中华文化国际传播互动仪式链模型及路径分析

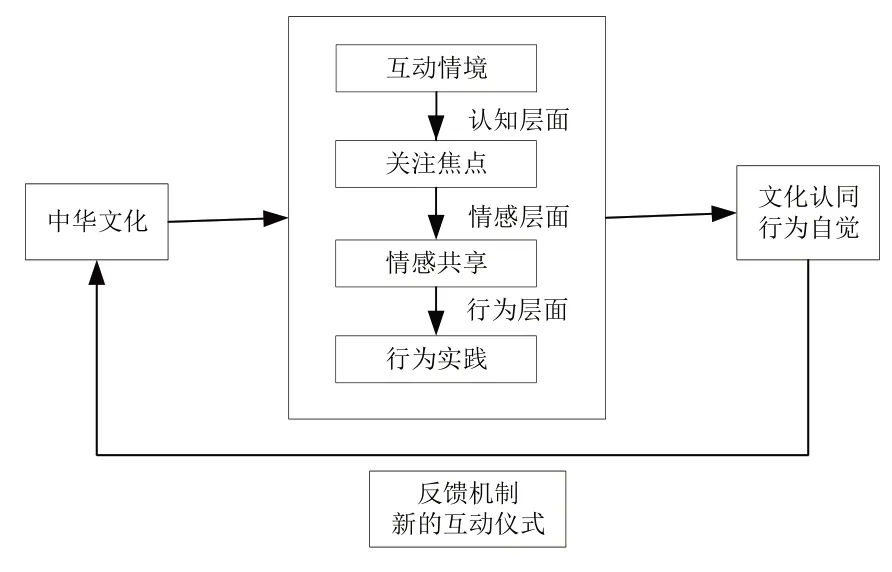

互动仪式链理论主张从情感角度出发研究人类的传播行为,将场域共在、界限设定、关注焦点、情感共享作为互动仪式链的基本要素,通过要素间的相互作用产生认知体验、群体符号、群体团结、行为实践等仪式结果。因此,将互动仪式链理论应用于中华文化国际传播的实践过程中,应重点解决以下三个方面的核心问题:1.在认知层面,如何通过场域共在构建互动情境形成关注焦点,促成受众对中华文化的认知体验?2.在情感层面,如何发挥中华文化的精神标识作用,形成受众的文化认同和情感共享与互动?3.在行为层面,如何发挥互动仪式链的传播效力,形成受众的群体团结,促成传播行为在更广泛的受众中持续发酵,形成完整的 “认知—情感—行为” 逐步递进的中华文化国际传播互动仪式链模型(图1)。

图1 中华文化国际传播互动仪式链模型

(一)认知层面:构建互动情境,促成认知体验

互动情境是互动仪式产生的先决条件,包括场域共在和意义体系两个关键因素。场域共在是指两个或两个以上的人身处同一个场域而互相影响,可以利用华文教育、孔子课堂、展览馆等线下场所构建实地场域共在,也可以利用新媒体,如短视频、自媒体平台等构建虚拟场域共在。意义体系是相对于受众而言的,只有受众认为对自己是有意义的才会加入互动情境。应遵循互动仪式规律,多从受众的视角建构意义体系,包括从受众的成长背景、情感需求、兴趣爱好等出发,以鲜明主题和热点话题构建关注焦点,比如可以通过中餐、汉服、武术、影视等既能迎合受众兴趣爱好又容易获得体验感的情境载体构建有效的意义体系。在抖音国际版Tik-Tok平台上,汉服、武术、国风歌曲成为最受海外受众群体追捧的中国元素。有学者对李子柒视频国际走红的原因进行了研究,经过数据挖掘和分析,很多国外粉丝的留言为 “你做的食物让我很有食欲” “想吃中国菜” “想学做中国菜”[14]等等。由此可见,从受众的兴趣爱好、情感需求等角度出发构建意义体系,更容易吸引受众群体进入认知场域,增强他们的认知体验。随着互动仪式的开始,受众会自然而然地与场域外的人划定明显界限。

(二)情感层面:提炼精神标识,引发情感共鸣

精神标识是中华文化元素符号内涵的集中表达,让受众群体理解和接纳精神标识所蕴含的价值观念才是文化传播的要义所在。[15]构建好体验认知场域后,情感层面的关键环节在于通过中华文化的精神标识引发受众群体的情感共鸣。海外受众群体在进入中华文化体验认知场域后,会用自己掌握的知识和成长经历去阐释文化符号的内涵与价值,进而生成自我认知和自我意识。因此,我们需要充分考虑海外受众群体的成长背景、心理需求、知识水平等,从历史和社会的视角提炼中华文化蕴含的精神标识,加强对中华文化内涵的阐释与解读,构建适合与受众群体进行互动的话语体系,做好 “对话引导” ,帮助受众群体正确理解中华文化的内涵与价值,避免他们对中华文化内涵做出曲解。比如对爱情、亲情和友情的珍视,对自由、正义的追求,对国家和家庭的家国情怀,对人类命运的理解与关怀……,这些具有普遍意义的精神标识可以引起不同国家、不同民族和不同文化受众群体的共鸣。李子柒的视频之所以受到国外网友的追捧,正是因为她的视频不仅表达了对美食的追求,其中蕴含的天人合一、人与自然和谐共生的精神标识,迎合了人们在快节奏现代社会背景下希望回归自然、回归自我的心理需求,并产生了情感共鸣。

(三)行为层面:激发情感能量,促成行为实践

受众在互动情境中产生情感共鸣后,彼此之间会分享对情境载体的认知和情绪,无形中就会在群体之间引发情感共享,形成情感连带。当情感共享积累到较高程度时,受众群体会产生社会关系符号、群体团结、情感能量和道德感等情感力量,即达到文化认同。这些情感共鸣和情感能量会借助群体符号生成深刻的文化记忆,融入受众的日常价值体系,对他们的行为习惯、生活态度等产生影响,也会鼓励其他人参与到类似的互动情境中来,即达到行为自觉。比如,李子柒的受众会在互动情境中分享共鸣情感,一提到李子柒,大家会不自觉地把她当作中国美食、人与自然和谐共生的符号,并且会集体维护这个符号。在这个符号的激励下,有的人会自己尝试做一道古色古香的中国菜,并用镜头记录其学做中国菜的精彩画面,继而在TikTok平台上分享,用行为实践传播中华文化。此时,传播者要及时进行互动反馈,对受众的互动行为加以肯定和引导,促成下一个中餐文化传播的互动情境。在这样的反复互动中,中华文化得到广泛传播,同时也和世界其他文明交流互鉴,增进彼此间的民心相通。

三、中华文化国际传播策略

互动仪式链理论为中华文化国际传播提供了新视角与新方向,利用情境、情感、符号和情感能量的 “驱动力” ,形成中华文化国际传播的循环路径,给我们带来一些新启示。

(一)强化互联网思维

互动仪式链强调参与者的场域共在,但目前全球流行的疫情和局部战争对线下场域共在带来了重重障碍。与此同时,数字技术、新媒体得到长足发展。所以要强化互联网思维,利用新媒体把场域共在拓展为实地场域共在和虚拟场域共在两种模式,特别是《人民日报》、新华社、CCTV 等主流媒体在TikTok、Facebook、Twitter、YouTube、LINE、VK等海外社交媒体平台开设了多语种账号,都可以成为打破地域限制,构筑中华文化国际传播互动仪式链的新场域情感传播维度。同时要警惕网络中削弱情感力量的消极因素,牢牢掌握话语权和主导权,加强引导,破除错误思潮的消极影响。

(二)加强受众群体研究,降低中华文化国际传播中的文化折扣

互动仪式链强调人的情感因素,而来自不同国家和地区的受众群体受当地历史背景、生活方式、价值观念、经济社会发展水平、自然环境等因素的影响,会产生不同的兴趣爱好、情感需求、价值观念等。因此,要加强国别区域研究,选取更加符合受众群体所在国家或区域历史背景、价值观念、风俗习惯等的文化载体、传播方式、意义体系构建互动情境,以有效降低中华文化国际传播过程中因文化差异和文化距离而产生的文化折扣,增强中华文化的传播力和影响力。根据全球网络索引的调查数据,TikTok 平台43%的用户年龄为16~24岁,针对这一层级的受众群体,中华文化的传播应该以通俗、现代的文化载体构建意义体系,以更好地激起这一受众群体的情感共享,增强中华文化传播的针对性和有效性。

(三)重视民间交流实践,充分发挥海外华侨、华人的桥梁作用

中华文化早期的国际传播工作主要由官方媒体、孔子学院等官方机构来开展。经过实践证明,官方化的身份容易遭到部分海外受众群体的排斥,欧洲、美国的孔子学院相继关闭就说明了这一点,而李子柒、巴铁小飞等草根网红在国外的走红,也证明了草根化、生活化的民间交流更容易拉近与海外受众群体的距离。海外华侨、华人长期生活在海外,更了解当地受众群体的风土人情、生活习惯、思维方式等,但他们骨子里也深受中华文化的影响,能更好地把握中外文化的差异和特点,减少跨文化传播的隔阂和误解,可以对中华文化的国际传播起到很好的桥梁和纽带作用。据统计,海外华侨华人数量已经达到6000 多万,分布在200 多个国家和地区,数量多、分布广。作为中国与居住国沟通的桥梁和纽带,华侨华人已经成为中外文化交流互鉴的重要力量,只要加以充分引导和帮助,他们就会在中华文化国际传播中发挥更大的作用。

(四)加强现代文化传播,向世界展示真实、立体、全面的中国

中华文化国际传播内容要与时俱进,不仅要传播中华优秀传统文化,也要传播中华现代文化。而当前中华文化的国际传播偏重于书法、京剧等传统文化,反映中国发展面貌和时代精神的现代文化传播力度不够。因此,要加强文化内容创作,在根植传统文化的基础上,注重与时俱进、自我更新,充分体现时代精神和时代发展,创作出真正具有中国精神、中国风格、中国气派的文化作品,提炼一些更易于识别、易于传播、具有丰富内涵和时代精神的文化符号,向世界展示真实、立体、全面的中国形象。

(五)健全反馈机制,延长传播链条

互动仪式链并非一个闭环传播过程,可以通过从一个情境延续到另一个情境来延长传播链条。反馈机制应该贯穿于互动仪式的整个过程,通过信息反馈可以了解受众群体参与互动仪式的动机强度、参与时间、参与频率以及是否付诸实践等。传播者可以通过反馈信息判断传播效果,进一步探析受众群体的心理需求、兴趣爱好等,并据此对传播内容、传播方式等做出调整,使之更符合受众群体的需求和预期,从而延长传播链条。

四、结语

习近平总书记强调: “要更好推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人,向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。” “要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达,增强国际传播的亲和力和实效性。” 我们要以此为指引,以受众群体的情感因素为出发点,用融通中外的概念、范畴和表述增强传播话语的创造力和感召力,讲好新时代中国故事,推动文明互鉴、民心相通,从而实现中国文化的国际传播从感动受众群体向认同中国智慧、中国精神、中国价值转变。