艺术赋能视角下新型乡建人才培养策略研究

2023-10-16冯道刚

摘 要:艺术乡建作为乡村振兴的一项重要内容,不仅可以为乡村注入文化和艺术元素,而且能够为当地经济、社会和环境等方面带来积极影响。在艺术赋能乡村振兴模式下,新型乡建人才的培养变得尤为重要。以乡村振兴为逻辑基点,以艺术赋能为研究视角,从乡村传统技艺的传承、产业孵化和平台运营等方面分析乡建人才培养策略。

关键词:乡村振兴;艺术乡建;艺术赋能;乡建人才

为贯彻落实《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》,充分发挥文艺在乡村振兴中的独特作用,2022年5月,浙江省委宣传部、省乡村振兴局、省文联共同印发了《关于开展“艺术乡建”助力共同富裕的指导意见》,大力推进艺术进村、人才培育等工作,高水平建设宜居宜业和美乡村。

当今社会的发展和变化给乡村带来了强烈的冲击和影响,乡村经济结构改变、人口变迁、旅游业兴起等因素共同推动了乡建人才培养机制的创新。当前乡村建设如火如荼,村庄改造热火朝天。然而,许多村庄由不同的建筑工程队进行东拼西凑的村庄建设,使原有的村庄肌理受到不同程度的破坏,加上不同资本的介入,权力、话语和符号将乡村变成了现代化的“试验田”。因此,乡建人才的培养显得尤为重要。

一、艺术乡建概述

(一)艺术乡建

艺术乡建作为乡村建设的一种模式,提供了文化重建和审美修复的可能性,改变着人们对乡村的认知,并日益构建出乡村新的文化浪潮。它将传统文化、乡村伦理、审美修复、美育传承等方面融合在一起,成为不同社会领域共同聚焦的实践。

(二)研究述评

国内许多学者都从理论和实践方面开展了艺术乡建研究。例如,2019年4月,宁波市宁海县政府为推进文旅融合发展,发起“艺术振兴乡村”行动,邀请中国人民大学艺术学院副教授丛志强带领青年学生走进葛家村。经过与村民的长期沟通、融合、互动,一个个新奇而具匠心的艺术品、艺术空间诞生,使这座新生的“网红”村庄逐渐脱离了无人问津的困境。再如,2022年2月起,来自上海、浙江、江苏、安徽的12所高校设计院系师生团队深入宁海县岔路镇湖头村、下畈村开展“乡聚毕设”研究,60件毕设作品通过了村民“导师”、产业“导师”和高校导师的联合答辩,许多优秀毕业设计作品也逐步落地。笔者作为一名长期扎根于乡村的艺术乡建工作者,也连续五年带领青年学子走进乡村、扎根乡村,深入了解当地的历史文化和村民需求,带领学生因地制宜利用乡村资源,用专业所学和创新设计奋力担起艺术乡建责任。

二、艺术乡建的多重主体

当下乡村建设热火朝天,多方力量参与其中,有相关部门的介入、产业资本的运作、设计师和艺术家的参与,还有作为主体的乡民们。多元主体参与往往注重物质空间“造物”层面的建设与更新,而缺乏对“造人”维度的提能增信。高素质的乡建人才对于乡村的可持续发展来说至关重要,尤其是乡民美育认知的提升,对乡村风貌、环境资源、产业赋能起着重要的作用。艺术赋能乡村不仅是艺术家介入乡村建设与个人创作,而且是对艺术本体的审美、功能和意义范畴的拓展和延伸。

应建立汇聚各方人才的有效机制,发挥乡村文化和旅游能人、产业带头人、非物质文化遗产代表性传承人、工艺美术师、民间艺人等的领头作用,挖掘、培养乡土文化人才,培育新型职业乡建队伍。构建以内生建设为核心的艺术乡建团队,充分尊重在地文化、村民的创造力和审美,营造以村民为主体、师生指导设计、双方共同实施、全村争先进位的艺术创作氛围,让村民从“你带我设计”变成“我要设计、我会设计”。基于艺术乡建研究新型乡建人才的培养机制,在艺术赋能乡村振兴模式的基础上加大对乡村专业运营人才、乡村设计师、村民创业共富导师等的培训力度,鼓励创新驻地实践指导、项目全程陪伴等新方式,切实培育扎得住根、用得上劲的人才。

三、新型乡建人才培养策略

随着乡村振兴战略的提出,社会对于乡建人才的需求越来越旺盛。传统的乡建人才培养模式往往强调专业技能,但忽视了对于人才创意思维和跨界能力的培养。而在艺术乡建中,乡建人才不仅需要具备艺术和设计方面的专业技能,而且需要有较高的文化素养和出色的创意思维能力,同时能够跨界合作、多元联动,解决实际问题。

(一)艺术赋能

艺术作为介入乡村建设的一种方式,在一定程度上是对乡村文化振兴的进一步深化。在新型乡建人才的培养中,应该注重提高乡建人才的文化素养和创意思维能力,使其能够更好地理解和运用艺术手段和语言,推动乡村文化和艺术的传承与创新。例如,可以在艺术教育课程中增加乡村文化和传统工艺相关内容,让乡建人才了解乡村文化的特点和艺术表现形式。同时,可以通过参观、实践和交流等方式,让他们深入了解乡村文化的生动性和多样性。

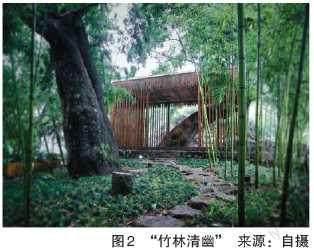

艺术赋能的关键是让作为乡村建设主体的村民增强主动性,激发内生动力,提高对乡村美学的认知能力,充分利用村庄的闲置资源,挖掘乡村文化的内涵和价值,提出适合村庄环境的設计方案。例如,在宁波市芦浦村的乡村建设中,设计师召集村干部与村民共商共融、反复沟通(图1),开展艺术审美课堂研讨会,让村民进一步认识乡村美学。“竹林清幽”(图2)是一个将村庄废弃地改造成户外茶室的经典案例,也是村民在艺术乡建方面的一次尝试,整个茶室空间都是由村民艺术家建造完工。在前期村庄调研中,设计者发现了临河的一处三角形废弃地,三棵古树正好位于三角形的三个顶点,但它们被周边的防护网、杂草杂物围绕,整个场地破败不堪。在与村干部、村民沟通交流后,设计师将其设计成户外茶室。古树从建筑物一侧悄然生长出来,二者融为一体,相得益彰。“竹林清幽”既是一处村民活动空间,又凝聚了村民的智慧,将艺术赋能作用完全激发出来,提高了乡建人员的审美认知。

(二)多元联动

新型乡建人才需具备跨界合作与多元整合的能力,这是因为乡建项目涉及的方面往往非常广泛,包括艺术、设计、社会、经济等多个领域。传统的乡建往往注重外来力量的参与,但设计院通常只注重整体规划和相关景观节点的设计,艺术家则会将乡村变成绘画的试验田,部分运营方会无视乡村的地域文脉和生态环境,添置形态各异的游乐设施,美其名曰将乡村变成旅游目的地,殊不知村庄有独特的多元属性,任何参与者都应尊重当地居民的需要。离开村民的参与,缺乏长期的可持续的维护与管理,乡村慢慢褪色,艺术乡建变成了自娱自乐的精神释放场所。因此,在培养乡建人才的过程中,应该重视多元跨界合作能力的培养。

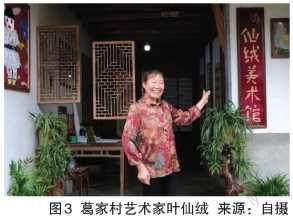

强调跨界合作,促进不同领域和专业之间的交流和合作,从而增强乡建人才的团队协作能力。设计师、艺术家应与旅游管理运营及社会学等专业开展跨界合作、交流,共同完成乡建项目。设计者应综合考量各角色的参与度,制定参与对象的多元联动机制。设计师既是设计方案的主导者,也是乡村建设的引导者,应以艺术赋能乡村,让村民成为乡建的主体。另外,社会学专家及学者在艺术乡建人才的培育过程中也具有重要的作用。乡村的社会生态与城市有着很大的不同,尤其是村民根深蒂固的意识,往往会给外来参与者的工作帶来一定的阻力,因此在艺术乡建开展过程中,应充分发挥社会学者的作用,协调各相关利益方的关系,调动村民的积极性、主动性,构筑多元主体共同参与的乡建路径。例如,宁海县葛家村起先是一个偏远的、无人问津的浙东传统村落,村庄比较闭塞,村民思想比较保守,对外来建设者存在排斥心理,将艺术家当成骗子,使得艺术乡建阻力重重。当艺术家联合社会学者对村民进行疏导后,使村民成了主体,激发他们的内生动力,将其积极性调动起来,利用村庄闲置资源和乡村材料,将葛家村打造成特色村,使得村民个个都变成了艺术家(图3、4)。

(三)技艺创新

生产生活方式的改变和建造技术的革新,给传统乡村手工艺人带来了许多挑战,大量曾经靠编制技艺养家糊口的手工艺人因产品失去市场而被迫选择其他行业,那些曾让村民引以为傲的手工技艺也变成了群体记忆。乡村振兴的重要目的就是让这些手工技艺得到传承和创新,激发村民的保护意识。在艺术赋能视域下,乡村手工艺人应不再拘泥于传统的工艺品制作,而是结合乡村转型与社会发展需要,创作文创产品、装置作品、新艺术景观、公共设施、体验项目和主题空间等,带动技能的迭代升级。

宁波市镇海区的横溪村是当地最早发展农家乐的村庄,商业利益的冲击使许多传统的手工艺人放弃了几十年的竹编技艺,转而开起了农家乐,但同质化的竞争及社会环境的影响导致许多农家乐生意惨淡,这些手工艺人不得不离开乡村到城镇打工,传统的技艺及工艺品在多重因素影响下也逐渐消失。2020年8月起,笔者受邀带队在宁波市知名民宿集聚地——九龙湖镇横溪自然村开展艺术振兴乡村改造,并受聘成为该镇的乡村振兴顾问,带领设计师、艺术家、旅游规划专家、文化传播学者、社会学者以及乡村运营官等进驻横溪村,在新的社会环境和技术条件之下激发村民的创造力,针对横溪村的文化、产业、环境等系统实行价值共创的艺术赋能乡村行动。在这场艺术赋能行动中,手工技艺的创新激发了村民的积极性,那些去城镇打工的手工艺人以新的方式重操旧业,使得濒临消失的民间手工艺以新的形式得到了新生与传承。“横溪篮”原先是横溪村民用来装菜、盛物件的工具,在驻村艺术家的帮助下,其变成了精美的手工艺品和文创产品,用作粽子和土鸡蛋的包装盒,环保又时尚(图5、6)。另外,村庄竹艺篾匠在设计师的引导下突破传统技艺与固有认知,利用毛竹创建了许多精美的乡村景观艺术装置。技能的创新让乡村充满了活力。

四、结语

以艺术赋能乡村振兴现已达成共识。离开乡村居民的行动,乡村可能会沦为艺术家、设计师“自说自话”的试验田,因为更多的乡土情感、造物的秘义还是为本土村民所掌握。因此,在艺术赋能乡村振兴模式的基础上,需要加大对乡村专业运营人才、乡村设计师、村民创业共富导师等的培训力度,鼓励创新驻地实践指导、项目全程陪伴等新方式,切实培育扎得住根、用得上劲的人才。只有通过这样的方式,才能够为乡村振兴注入新的动力,让乡村文化和艺术得到更好的传承和发展。

参考文献:

[1]张海彬,吴晓倩,张海琳.艺术乡建参与者的主体融合与共生[J].民族艺术研究,2022(5):126-133.

[2]冯道刚.基于新内生发展理论的乡村景观营造策略研究[J].浙江万里学院学报,2023(2):86-90.

[3]丛志强,张振馨.村民培育的乡村设计方法:来自宁波市乡村振兴实践[J].美术观察,2022(3):72-73.

[4]巴胜超.艺术乡建中村民的主体性与乡土景观、精神家园的重塑[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2023(2):94-101.

[5]陈庆军,彭波.以民为本:设计,关注乡村本土民众[J].美术观察,2020(5):23-25.