农户收入保障指数测度与财政补助效应检验:以重庆市为例

2023-10-16杨珂凡王志章龚钰涵

杨珂凡,王志章,龚钰涵

(1.上海财经大学 财经研究所,上海 200433;2.西南大学 经济管理学院,重庆 400716)

0 引言

我国已如期完成脱贫攻坚目标任务,但现行贫困标准下绝对贫困问题的解决并不代表扶贫工作的结束,而是意味着扶贫工作将从解决绝对贫困问题向缓解相对贫困状况转变。进入相对贫困治理阶段,传统的贫困评估模式已无法满足评估任务的新需求,亟须新方法和新指标衡量摘帽后农户脱贫的稳定性和保障水平。同时,政府长期实施的针对性转移支付政策也面临转型调整,有必要对前期政府补助产生的具体效应进行评估分析。

现阶段的多维贫困识别主要基于Townsend(1979)[1]在资产贫困和多维剥夺方面的开创性工作进行,他认为收入无法反映家庭的综合需求,应通过多维剥夺来研究贫困。Alkire 和Foster(2007)[2]提出的A-F 方法进一步完善了多维贫困评估手段。即同时对各维度内的特定指标和各维度间的组合设定阈值,按照指标—维度—多维贫困指数顺序进行三级加总计算。基于中国家庭健康调查(CHNS)和中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据,我国学者运用A-F方法,对我国的多维贫困进行了大量分解研究[3,4]。其中,沈扬扬等(2018)[5]依据全球MPI 指数,发现中国的多维贫困正处于显著下降阶段。对于后小康时代的多维贫困评估标准和指数问题,汪三贵(2018)[6]认为应根据社会经济发展水平直接提高绝对贫困标准线,也有部分学者认为应学习OECD国家和欧盟的经验,将人均可支配收入中位数的40%~50%作为“相对贫困”的标准,并逐渐建立城乡统筹的多元标准贫困体系[7]。

关于政府补助政策的减贫效应研究主要集中在教育、医疗和住房补助三个方面。研究发现,教育补助政策在施行过程中发挥了显著的财富再分配功能,通过影响贫困人口的人力资本来提升欠发达地区的经济增长效率[8];住房补助政策实质上是一种收入支持政策,能够提升家庭的住房可支付力,进而促进家庭相对收入水平提升[9];健康作为低收入农户获取收入的主要资本,在不确定性因素增多的情况下,低收入群体更倾向于健康投资,医疗补助能够降低医疗成本并对健康投资产生激励作用[10]。在政府的实践过程中,政府补助能直接增加农户收入,有效改善其生活状况[11],多种类的财政补助能提升农户保障水平,直接兜住可能返贫的已脱贫农户[12]。但部分地区过高的财政转移支付也滋生出一系列问题。首先,直接补助容易挫伤农户的劳动积极性,造成家庭失业率上升,产生福利依赖问题[13];其次,补助的识别过程容易出现瞄准偏差,导致逆向补助现象产生[14];最后,财政补助会对不同收入组的农户产生显著差异,研究发现,财政资金偏向于被中高收入组获得,并增加中高收入农户的流动性,导致农民间收入差距不断扩大[15]。

已有研究对多维贫困指标体系的探索主要建立在西方学者的理论框架下,贫困评估的指数体系缺乏中国视角。本文认为,应当结合我国减贫经验,多视角、多维度地评估农户生活状态。其中,“两不愁三保障”作为我国现行脱贫标准,在消除绝对贫困期间发挥了至关重要的作用,可以在此实践经验的基础上,形成有中国特色的农户收入保障指数。同时,虽然政府补助对不同收入组的差异性影响已被证实,但主要聚焦在收入差距与流动性方面,缺少对综合指数的影响探讨,对全面建成小康社会后的分析也少有涉及。

鉴于此,本文选取城乡二元结构突出、脱贫任务艰巨、西部唯一的直辖市重庆市为研究区域,围绕“两不愁三保障”对其所属18 个区县进行了实地调研,旨在集中解决如下问题:一是以“两不愁三保障”目标为基础,建立农户收入保障指数体系,测度微观农户的收入保障水平,并进行区域异质性分析;二是建立工具变量分位数回归模型,探讨有针对性的三大政府补助对农户收入保障指数的影响机制。本文的边际贡献主要有以下两点:一是在研究视角上,延续“两不愁三保障”框架,多维度刻画农户收入保障状态,有利于全方位把握农户生活水平状况;二是在研究意义上,在我国进入相对贫困治理的新阶段,有助于为政府补助调整提供现实参考,为欠发达地区做好巩固拓展脱贫攻坚政策成果同乡村振兴有效衔接提供启示。

1 研究设计

1.1 数据来源

本文数据来源于课题组在2020 年7 月至9 月的实地调研,采用结构式访谈、问卷调查和座谈会相结合的方式,深入重庆市涪陵区、巴南区、忠县等18 个区县,共获得农户问卷1087 份,形成关于人口学特征、收入与支出、政府各项补助金额等关键指标的2019年截面数据。将样本中户主年龄范围控制在18~85 岁,仅保留户籍类型为“农业户口”的样本,剔除变量缺失的样本,经复核后确定有效样本946份,有效率为87.02%,样本区域占比合理,能够较好地反映重庆市微观农户在进入新发展阶段后的收入保障实际情况。

1.2 农户收入保障指数的测度

1.2.1 建立指标体系

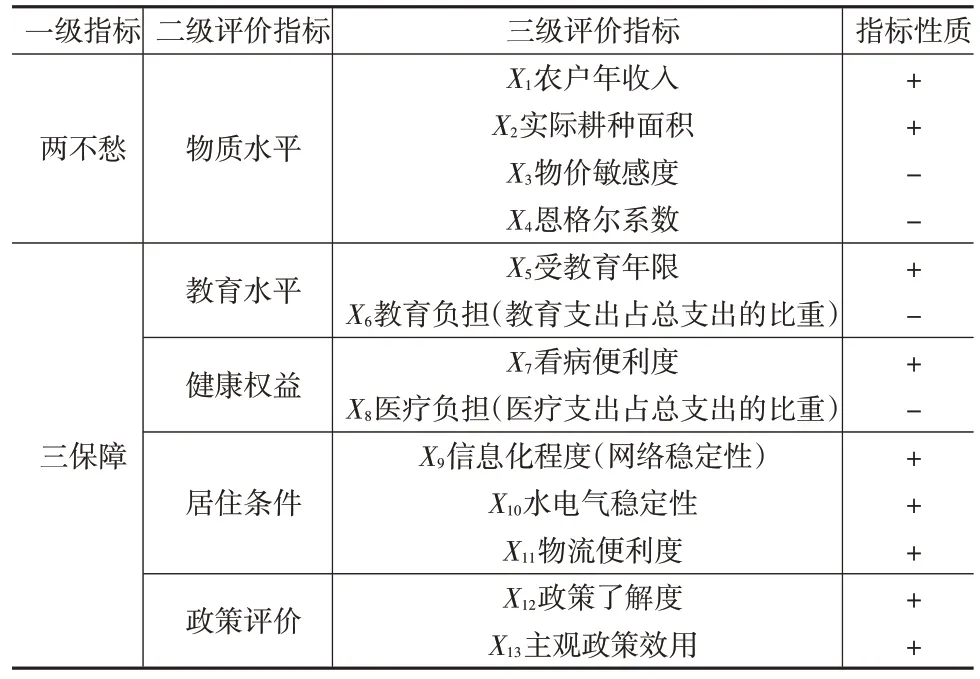

在指标选取的过程中,本文延续“两不愁三保障”框架建立农户收入保障指数综合指标体系(见表1)。基于“两不愁”的指标选取主要围绕农户的物质生活水平。农户家庭年收入和实际耕种面积能直接体现农村家庭实际收入水平,衡量农民扩大再生产的能力;恩格尔系数是食品支出总额占农户消费支出总额的比重,农户收入越低,购买食物的支出比例越大;物价敏感度是农户的主观评分,物价敏感越高说明生活压力越大。基于“三保障”的指标由教育水平、健康权益、居住条件、政策评价四部分组成。教育水平指标直接由受教育年限、教育负担决定;考虑到样本地区已实现新型农村合作医疗全覆盖,故使用医疗负担和看病便利度评价健康权益的指标;居住条件的主要指标为信息化程度、物流便利度和水电气稳定性;政策评价的指标包括政策了解度、主观政策效用,涵盖农户对政策的认知度以及主观满意度。上述涉及农户主观评价的指标数据均采用李克特五点量表进行打分,正向指标越接近5表示越理想,负向指标反之。

表1 农户收入保障指数指标体系

1.2.2 确定权重系数

自从Shanon 引入“信息熵”概念之后,熵值在衡量信息量方面发挥了重要作用。一般地,熵值越大的指标其信息含量越多,对决策的作用就越大,可以有效避免指标赋权的主观性,具有更高的可信度。因此,本文选取熵值法对指标体系进行赋权与评价,具体步骤如下所示:

(1)建立观测矩阵

对m个样本进行评价,建立包含n个指标的评价体系。这样就可以得到观测矩阵X=(xij)m×n(i=1,2,…,m代表样本;j=1,2,…,n代表指标)。

(2)数据标准化

为消除数据量纲的影响,实现可比性,需要对原始调研数据进行标准化处理,本文选择归一化处理,并根据“正向指标”和“负向指标”分别进行计算,具体方法为:

其中,max(xj)、min(xj)分别表示样本观测值xj中的最大值、最小值;yij为归一化后的样本数据。

(3)计算权重

经过式(1)和式(2)得到的各类指标值为yij,形成新的指标矩阵(yij)m×n,用m表示被调查农户个数,n表示评价指标的个数,计算第j项指标下第i个农户的指标值比重pij:

计算第j项指标的熵值ej:

计算各指标权重ωj:

1.3 政府补助对收入保障指数的影响

1.3.1 工具变量分位数模型

考虑到收入保障实现水平存在不同层级的差异性,可能引致结果变化,因此本文采用分位数回归方法研究政府补助对收入保障指数的影响:

其中,Qτ(Y|T)表示在条件分布(Y|T)、τ分位数下的结果变量,i表示样本,βτ、γτ表示在τ分位数下的回归系数,Ti、Mi分别代表核心解释变量和控制变量,∂τ为常数项,ετ为随机扰动项,模型需要满足τ分位点下的加权误差绝对值平方和最小。

由于模型可能存在的内生性问题将使分位数回归结果产生误差,本文在式(7)的基础上提出工具变量分位数回归模型(IVQR)[16]:

其中,D'α(τ)+X'β(τ)是τ的严格递增函数;Y为结果变量,在本文中为收入保障指数;X为控制变量,指影响结果变量的其他外生变量;D是由式(9)确定的内生变量;U为随机变量,聚集了影响方程结果的所有未观察到的因素;V是一个未被观测到的扰动变量,它与U相关并决定D;Z是工具变量,又独立于扰动项U,但通过式(9)影响变量D。

1.3.2 变量选取和描述性统计

(1)被解释变量:微观农户的收入保障指数,指数的形成过程见前文,取值范围为0~1。

第一个方面的根源在于,伊斯兰教创立的时间比较晚,传入中国的时间更晚。 这样,伊斯兰教在中国传播时,中国的伊斯兰“不但不攻击中国的主流学说儒学,反而开始试图以儒学解释伊斯兰教”[4]117,这其实是一种文化结构与历史传承的反转。 “三教合流”以前的中国传统儒学还缺乏出世与逍遥的内涵,而“三教合流”以后的中国主流传统文化则已经具有了出世与逍遥的特征。 “三教合流”之时的伊斯兰教在中国的载体还非常微弱,而等到“元代回回遍天下”[4]126 以后,中国的“三教合流”已经基本完成,伊斯兰教的教义教理已经从文化机理上丧失了与中国传统儒学相融合的机会。

(2)核心解释变量:教育补助、医疗补助和住房补助。即2019年度微观农户分别获得的三类财政补助金额。其中教育补助金额来自以下金额的加总:①学前教育保教费资助;②国家营养改善计划;③寄宿生活补助;④助学金;⑤“雨露计划”;⑥全日制高等教育补助。医疗补助来源于下列项加总:①新型农村合作医疗保险;②慢性病定点医院、医药优惠;③重特大疾病门诊救助;④免费健康体检。住房补助来源于下列加总:①危房补助;②住房建设补助;③易地扶贫搬迁补助。

(3)控制变量:①农户职业培训次数。农业技术培训是提升劳动力人力资本水平的主要方式之一,而人力资本又是提高农户收入能力的主要因素,因此农户职业培训次数是影响农户收入保障指数的因素之一。②是否成立地方农民专业合作社。已有的研究发现,农民专业合作社能降低农户交易成本,推动农户生产行为专业化并获得规模经济,有利于农户的收入保障指数提升。③公共交通建设。拥有公共交通线路能直接提高教育、医疗便利度,从而有利于农户“三保障”的提升。④户主特征。参照已有研究经验,个体特征与农户收入间存在关联,包括年龄、性别、民族、婚姻情况、健康状况和政治面貌。

(4)工具变量:是否进行过危房鉴定。本文主要考虑了住房补助的内生性问题,一方面由于收入保障指数和住房补助可能互为因果,另一方面可能是因为数据收集过程中的测量误差问题。为此,本文选取“是否接受危房鉴定”作为住房补助的工具变量以解决存在的内生性问题。是否接受危房鉴定与农户收入保障指数的直接性关联较低,同时接受过危房鉴定的农户获得住房补助的可能性会显著增加,进而对收入保障指数产生间接影响,因此将其作为工具变量是可行的,具体的有效性检验结果见后文。变量说明见下页表2。

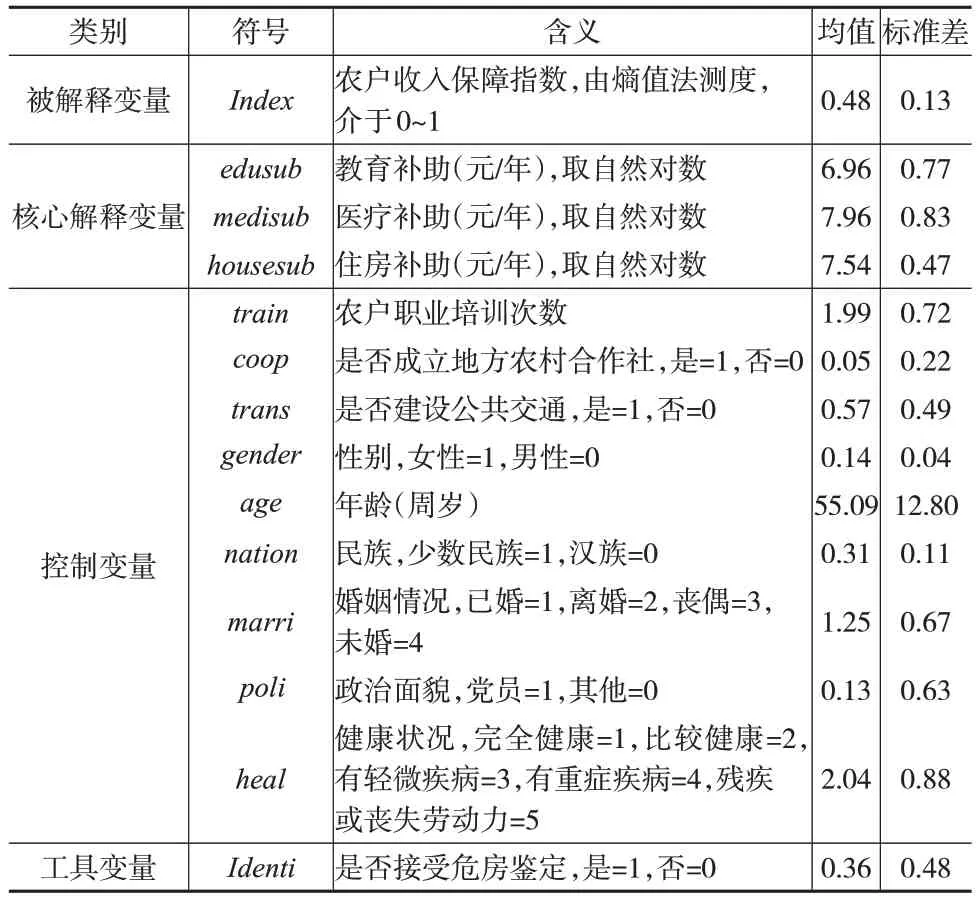

表2 变量的描述性统计

从表2 来看,本次调研中的户主大部分为男性,平均年龄为55 岁,汉族为主,少数民族占总受访者的31%,且有13%的受访者为中共党员。为实现“两不愁三保障”,政府实施了大量转移支付,其中医疗补助均值最高,均值达到2873元,和重庆市新农合医疗保险的全覆盖紧密相关;其次是住房补助,平均每户受惠1877元,来源于重庆市近年来大量的危房改造和拆迁活动;三大补助中最低的为教育补助,平均对每户转移教育补助1058 元。重庆市各区县的农户平均接受过两次职业培训,农户平均仅有5.1%参加了地方农村合作社,公共交通覆盖率达57%。

2 研究结果及分析

2.1 农户收入保障指数的测度结果

2.1.1 权重贡献差异

首先,根据指标的正负方向,分别依据式(1)、式(2)对原始调研数据进行归一化处理,得到无量纲数据。再利用式(3)至式(5)计算熵值和权重(见表3),最终计算出各微观农户的收入保障指数。

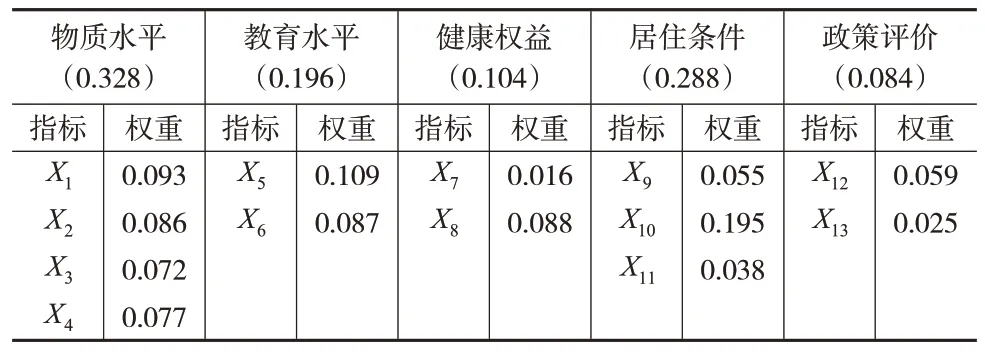

表3 指数权重

从表3 来看,物质水平的权重系数最高,达到0.328,其次依次是居住条件(0.288)、教育水平(0.196)、健康权益(0.104)和政策评价(0.084)。这意味着物质水平和居住条件在衡量农户收入保障水平中占有主要地位,教育水平其次,健康权益和政策评价的贡献度较低。

物质水平作为基本经济特征,包括家庭收入、实际耕种面积、物价敏感度和恩格尔系数,在综合指数权重中均占比超过7%。居住条件贡献度排名第二,说明伴随智能手机和互联网技术在农村地区的发展,电力通信等基础设施开始扮演关键角色。教育水平权重占比较大,其中受教育年限占比最高,说明农村地区大量留守儿童的积压、教育资源倾斜和农村地区教育差距显著等问题依然存在。指标权重较低的分别为健康权益和政策评价,一方面原因在于个体差异较小,由于新型农村养老保险和新型农村合作医疗的全覆盖,农户普遍能享受的医疗健康条件相对平均;另一方面是受访农户普遍对政策宣传和施行具有较高满意度,差异性较低。

2.1.2 收入保障指数的空间异质性

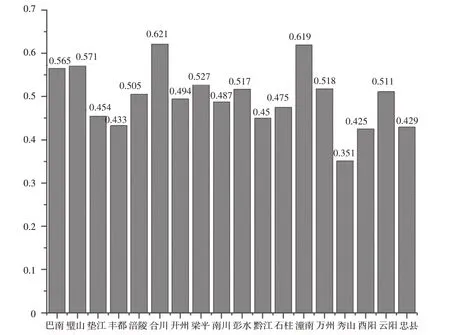

按照表3的权重系数,依次计算出重庆市各区县受访农户的收入保障指数(见图1)。可以发现,收入保障指数具有显著的地区差异性。在本次调研的18 个区县中,综合指数最高的4 个区县分别为合川区、潼南区、璧山区和巴南区,地理分布主要集中在重庆市主城区及周边区域。指数排名较低的两个地区为秀山县和酉阳县,地理位置均位于渝东南省界交界处,且人口结构均以少数民族为主。

图1 重庆各地区收入保障指数

这种指数差异的地理分布特征可以用空间区位理论解释。一方面,由于空间溢出效应的存在,经济发达的主城区能够发挥中心面向外部的辐射作用,经济活动和要素流动会从高梯度地区向周边低梯度地区转移,从而拉动低梯度地区的经济发展水平。另一方面,贫困同样具有空间外部性。除自然条件、气候因素、资源禀赋等传统地理资本会引致偏远地区贫困加深外,诸如教育供给、人口结构、文化差异、基础设施建设等也蕴含在区位分布中。

2.2 财政补助效应检验

根据计算出的农户收入保障指数,本文基于IVQR 模型,选取0.1、0.3、0.5、0.7、0.9五个分位点进行估计,以反映不同收入保障组的影响差异,同时使用2SLS 以提供参照。工具变量“是否进行危房鉴定”通过了弱工具变量和过度识别检验。

从结果来看(见表4),核心解释变量教育补助、医疗补助、住房补助对农户收入保障指数均产生了促进作用,且在各个分位点都显著。其他解释变量农户职业培训次数、公共交通建设同样对农户收入保障水平有改善作用,但农村合作社变量在各个分位点均不显著。总体而言,三类补助对提升农户收入保障水平产生了显著且积极的影响。具体来说,教育补助和医疗补助对高收入保障组的正向作用远高于中低收入保障组,呈现明显的逆向补助特征;住房补助对中等收入保障组的农户促进更为明显,作用效应呈现两边低中间高的“倒U”型状态;农户职业培训次数对低收入、低保障的农户影响显著高于中高保障人群,作用效应呈“U”型分布;农业合作社在各分位点均没有显著的促进效应。

表4 工具变量分位数回归结果

2.3 稳健性检验

为进一步验证重庆市政府行为对微观农户收入保障水平的影响,确保实证结果的稳健性,将被解释变量改为“是否曾被认定为贫困农户(建档立卡)”的二值变量,改用IVProbit 模型进行计量分析。从下页表5 的结果来看,在更换被解释变量和估计方法后,核心解释变量的影响方向和显著性并没有产生明显变化。

表5 稳健性检验结果

3 结论

本文基于重庆市2019 年数据的实证检验显示:一是在组成收入保障指数的要素中,物质水平所占权重最大,居住条件和教育水平其次,健康权益与政策评价占比较小。二是重庆市农户的收入保障指数呈现明显的空间差异性,靠近城区的区县显著优于偏远区县,渝东北区县显著高于渝东南区县,秀山县、酉阳县和忠县等偏远民族区县的保障水平最低。三是教育补助、医疗补助、住房补助和农户职业培训次数、公共交通建设均对农户的收入保障指数有显著促进作用,其中住房补助的影响效应最高,随后依次为教育补助、医疗补助、农户职业培训次数和公共交通建设,但农业合作社未能产生显著影响。四是教育补助和医疗补助对高收入保障组的正向作用远高于中低收入保障组,呈现明显的逆向补助特征;住房补助对中等收入保障组的农户促进更为明显,作用效应呈现两边低中间高的“倒U”型状态;农户职业培训次数对低收入、低保障的农户影响显著高于中高保障人群,作用效应呈“U”型分布。上述结果有助于深入了解新发展阶段重庆市各地区农户的收入保障现状,同时为后期政府补助转型提供经验支持。