我国古代各民族的交往交流交融

2023-10-15吕静

吕静

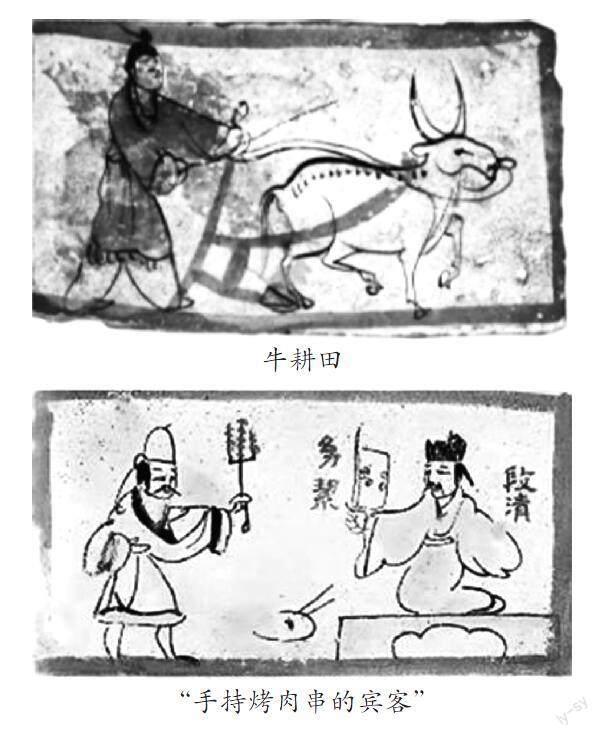

右圖为嘉峪关新城魏晋时期的墓室壁画砖。展现出汉族地区的牛耕影响少数民族的耕作方式,游牧民族的烤肉习惯影响汉族。

自古以来,我国各民族之间保持着密切联系,我国古代民族交往交流交融具有连续性。春秋战国时期,各国变法图强,加快统一进程,统一的过程进一步促进了华夏族的逐渐形成,炎帝和黄帝被奉为华夏始祖。秦汉时期,统一多民族国家建立并巩固,各民族在生产生活之中相互交往、交流、交融。魏晋南北朝时期,由于民族迁徙和改革,少数民族与汉族长期杂居。西晋内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的胡汉观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。隋唐政府实行开明开放的民族政策,对各民族一视同仁,各民族间的交融在稳定统一的环境下达到另一个高峰。辽宋夏金时期,与战争相比,各民族之间经济和文化联系更为持久和稳定。元朝统一全国后,所设制度和大规模的人口流动促进了各族经济、文化的发展与交融。明清时期将中央对边疆各少数民族地区的统治逐渐确定下来,对中华民族的最终形成与巩固起到重要作用。从古至今,各民族交往日益广泛、交流日渐全面、交融日趋加深。

民族交往交流交融的方式有很多种。第一,政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构,如汉朝的西域都护府、唐朝的大都护府、明清时期的羁縻卫所与土司等。第二,经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市、宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。第三,在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。如春秋战国时期戎狄蛮夷与华夏的战争,秦朝蒙恬北击匈奴,西汉卫青、霍去病率兵与匈奴的三次战争,魏晋南北朝时期北方各民族的战乱,唐朝与突厥战争,宋、辽、西夏、金、元之间的战争,明朝与蒙古、后金等的战争,清朝巩固西北边疆的战争。在军事冲突中,残酷斗争是一方面,但还有民族交融的一面,斗争与交融同时并进。而且,在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。第四,社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。民族迁徙直接促进民族交融,如秦朝迁徙六国豪强到巴蜀等地;东汉时期南匈奴内迁,西北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙;魏晋南北朝时期北方游牧民族内迁、北方人民南迁;唐朝时期回鹘人部分内迁与汉人融合;金朝将女真人迁入中原;元朝时期边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南。

各民族的交往交流交融作为实践途径、聚合动力,将各民族凝聚在一起。正是民族间的交往、交流和交融,才奠定了古代中国大一统的基础,形成了中华文明多元一体的文化格局,铸造了中华民族共同体意识。