经济不均等的国际比较及其启示

2023-10-14武鹏

武 鹏

(中国社会科学院经济研究所,北京 100836)

经济均等化是经济现代化的重要目标,也是全人类的共同追求。世界各经济体特别是现代化进程起步较早的发达经济体在缩小经济不均等方面曾进行过一系列探索和尝试,既积累了有益经验,也遭受过不少教训。回顾全球特别是主要经济体经济不均等的演进过程,及其缩小经济不均等的政策举措,总结经验教训,并结合中国具体国情加以甄别吸收,对我国当前缩小城乡区域和居民收入分配差距具有重要的参考价值和借鉴意义。

一、全球对经济不均等的关注显著提升

人类社会的经济不均等程度自进入工业时代后便开始快速上升,直至20世纪结束时才渐趋稳定,并呈现高位持续徘徊态势(1)Chancel L, Piketty T. Global Income Inequality, 1820-2020: The Persistence and Mutation of Extreme Inequality. World Inequality Lab Working Papers halshs-03321887, HAL, 2021.。世界不均等实验室最新发布的《2022年世界不均等报告》对当今人类社会的经济不均等程度予以了具体直观的刻画:全球最富有的10%的人口占据了全球收入的52%,而最贫穷的50%人口只赚取了全球收入的8%;处于全球收入前10%的人每年的平均收入为122100美元,而全球收入后50%的人每年的平均收入仅为3920美元,前者是后者的31.15倍;全球最贫穷的一半人口几乎不拥有任何财富,他们的财产只占全球财产的2%,相比之下,全球最富有的10%的人口拥有76%的全球财产;平均而言,最贫穷的一半人口每个成年人拥有4100美元,而最富有的10%人口平均拥有771300美元,后者是前者的188倍(2)Chancel L, Piketty T, Saez E, Zucman G, et al. World Inequality Report 2022. World Inequality Lab wir2022.wid.world, 2022.。面对巨大的经济不均等及其长期无法得到有效改善的局面,近年来经济学界对经济不均等的关注度和研究兴趣空前提升,这主要体现在以下两个方面:一是关于经济不均等研究的基础数据得到了较大完善。此前较长时期内,关于全球各经济体的不均等程度测度主要来自于官方零星公布的数据和个别研究的成果,不仅样本稀少而且统计口径各异,难以进行时间序列比较和跨国比较。对此,《2022年世界不均等报告》开篇即指出,我们生活在一个数据丰富的世界,但我们却缺乏关于不均等的基本信息。有赖于最近十余年的研究,上述问题得到了逐步缓解,这体现在延长了历史数据和扩大了观测样本,着力统一了不均等指标的质量和口径,从而显著增强了跨国横向可比性和各国自身时序可比性。二是抑制经济不均等的政策研究愈益丰富。按照新古典经济学的观点,市场机制下按边际产出的分配方式体现了对“贡献”的公平回报,并不需要加以特别的政策干预,并且过分的政策纠正将导致社会激励水平下降,进而阻碍效率提升和经济发展。与其如此,不如将政策精力放在促进效率提升和经济发展上来,通过做大蛋糕让各个社会阶层都能够分得更多的蛋糕,并且从福利角度而言,这种帕累托改进更具积极意义。因此,长期以来特别是21世纪80年代新自由主义意识形态在全球达到顶峰以后,除了反贫困这种无法单纯用经济观点加以考量而必须同时诉诸伦理道德考量的领域外,主流经济学界对抑制经济不均等政策的关注很少,这从主流经济学教科书鲜有经济不均等内容便可见一斑。然而,2008年全球金融危机爆发后,世界经济形势持续陷于低谷,帕累托改进论的现实基础遭受了极大削弱。同时,全球的经济不均等程度达到历史性高点,包括发达国家普通民众在内的中低收入人群在危机中生活陷入困顿,从而点燃了全球对抑制经济不均等政策的关注,集中涌现了诸如托马斯·皮凯蒂的《21世纪资本论》等一大批研究成果。

上述两方面关于经济不均等的丰富成果为我们开展关于经济不均等的国际比较分析奠定了扎实的资料和文献基础。以此为支撑,本文将着重围绕主要发达国家和地区的经济不均等演进趋势和推进经济均等化的方式策略展开讨论。这一方面是考虑到按照世界银行的标准,中国已跃升为中高收入国家并即将步入高收入国家的行列,具有比较分析价值的主体是业已成为发达经济体的国家和地区及目前已达到一定发展水平有望晋升为发达经济体的国家和地区(3)按照世界银行的标准,在欧洲一体化的辐射推动下,“新欧洲”的转轨国家斯洛文尼亚、捷克、爱沙尼亚目前已晋升为高收入经济体,斯洛伐克、波兰、匈牙利、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛等国也较有希望在未来不久迈入高收入经济体行列。此外,为了保持时间序列的可比性,同时尊重数据形成的历史过程,本文接下来对欧盟的分析中没有剔除新近脱欧的英国。;另一方面是考虑到中国作为超大经济体与中小规模经济体特别是城市经济体之间的差异过大,很多经验难以相互借鉴参考,而与大型和超大型发达经济体之间的相似度更高,在经验上的互通性也更强。此外,美国、欧盟占据了发达经济体体量的73%,集中讨论这两大具有代表性的发达经济体,便于在有限的篇幅内进行相对更为深入的分析。

二、当代经济不均等程度的演进及其规律性认识

第二次世界大战后,一方面,得益于西方各国福利主义政策的兴起,社会公共福利支出和再分配力度增大,特别是在教育和健康方面的公共支出提升了劳动者的人力资本水平,有力推动了经济不均等程度的下降;另一方面,席卷欧洲和日本的大规模持续战争在一定程度上破坏了这些国家长期以来累积形成的固有财富分配格局,特别是高收入阶层的财富在战争中遭受到较大的损失,从而使得社会财富和收入分配状况回归到一个相对更为均等的新起点。但进入20世纪80年代后,世界主要经济体的经济不均等程度普遍有所上升。这促使对经济不均等的关注和探讨重新回到了学术界和政策界的桌面上来。

(一)当代主要经济体经济不均等程度的演进趋势及其成因

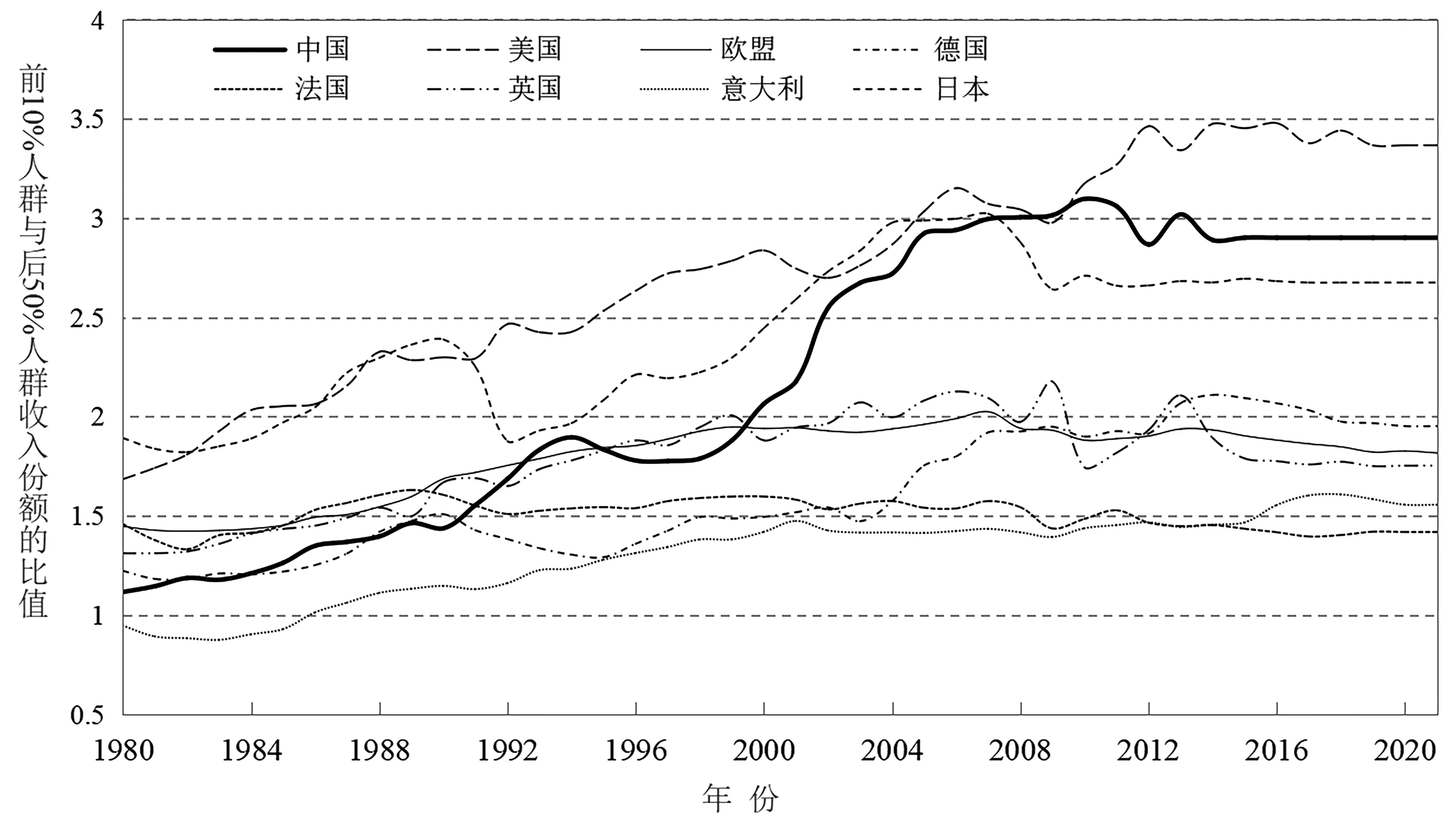

进入20世纪80年代后,主要发达经济体和转轨经济体的经济不均等程度普遍呈现上升趋势。图1参考《2022年世界不均等报告》所用指标,通过根据世界不均等数据库计算的前10%人群收入份额与后50%人群收入份额的比值,展示了1980—2021年间中国与主要发达经济体的经济不均等演进趋势。从中可以发现:一方面,就演进趋势来看,除法国外的各主要经济体的经济不均等程度总体上均有明显上升。即便个别经济体在近年来经济不均等程度有所下降,但下降幅度非常有限,从而趋势性也并不明显。比较来看,中国和美国的上升幅度最大,比值均上升了约1.7,而大部分欧洲主要经济体的该比值绝对值当前也仅在1.7附近。另一方面,就绝对值来看,可以将各主要经济体分为两组,一组是由西欧国家组成的低收入差距经济体,另一组是由中、美、日组成的高收入差距经济体。近几年,前者的比值位于1.4~2.0之间,后者的比值位于2.7~3.4之间。其中,美国的经济不均等程度显著高于其他经济体,近十年来一直在3.4~3.5的高位狭窄区间内波动。

图1 中国与主要发达经济体的经济不均等演进趋势(1980—2021年)

上述趋势的成因,主要可概括为以下三点:

第一,西方新自由主义思潮的兴起及相关经济政策的实施。伴随着经济滞胀、福利主义弊病凸显、西方国有经济低效等现象,自20世纪70年代末开始,西方发达经济体在经济政策方面逐渐由凯恩斯主义和社会民主主义转向新自由主义,推动了以减少税收、削减教育医疗等社会公共服务开支、减少政府干预、放松管制、国有经济私有化等为主要内容的自由主义经济改革。这一方面使得初次分配过程中的市场收入差距放大功能被强化,另一方面使得政府的收入再分配和公共服务均等化功能被弱化。

第二,原苏联、东欧社会主义阵营国家经济状况的恶化。20世纪60年代以后,传统计划经济在资源配置、部门协调、经济激励等方面的缺陷愈益凸显,对此,社会主义阵营国家开展了持续且多样的经济改革,但最终因缺乏系统性而收效甚微。20世纪80年代后,原苏联、东欧社会主义阵营国家的国民经济普遍陷入困境。这一方面降低了西方国家所面临的制度竞争压力,弱化了以福利主义为主要内容的制度竞赛;另一方面推动了社会主义阵营国家转向以市场经济为目标取向的经济体制改革,打破了其长期以来分配制度上的平均主义。

第三,新兴工业化国家的兴起与低技能工作机会的转移。20世纪80年代以来,产业全球转移趋势逐渐加速,大量的发达国家低收入阶层的工作机会伴随着产业转移导入了新兴工业化国家。这一方面导致了发达国家低技能低收入群体的就业机会减少和工资水平下降,其与国内中高收入阶层相比变得更加贫穷;另一方面使得新兴工业化国家中接受了工作机会转移的群体逐渐进化为本国的中产阶级,其社会分配格局由起初的共同贫穷转变为一部分人先富起来,收入差距也随之有所拉大。

(二)从全球不均等视角审视经济不均等的结构性成因

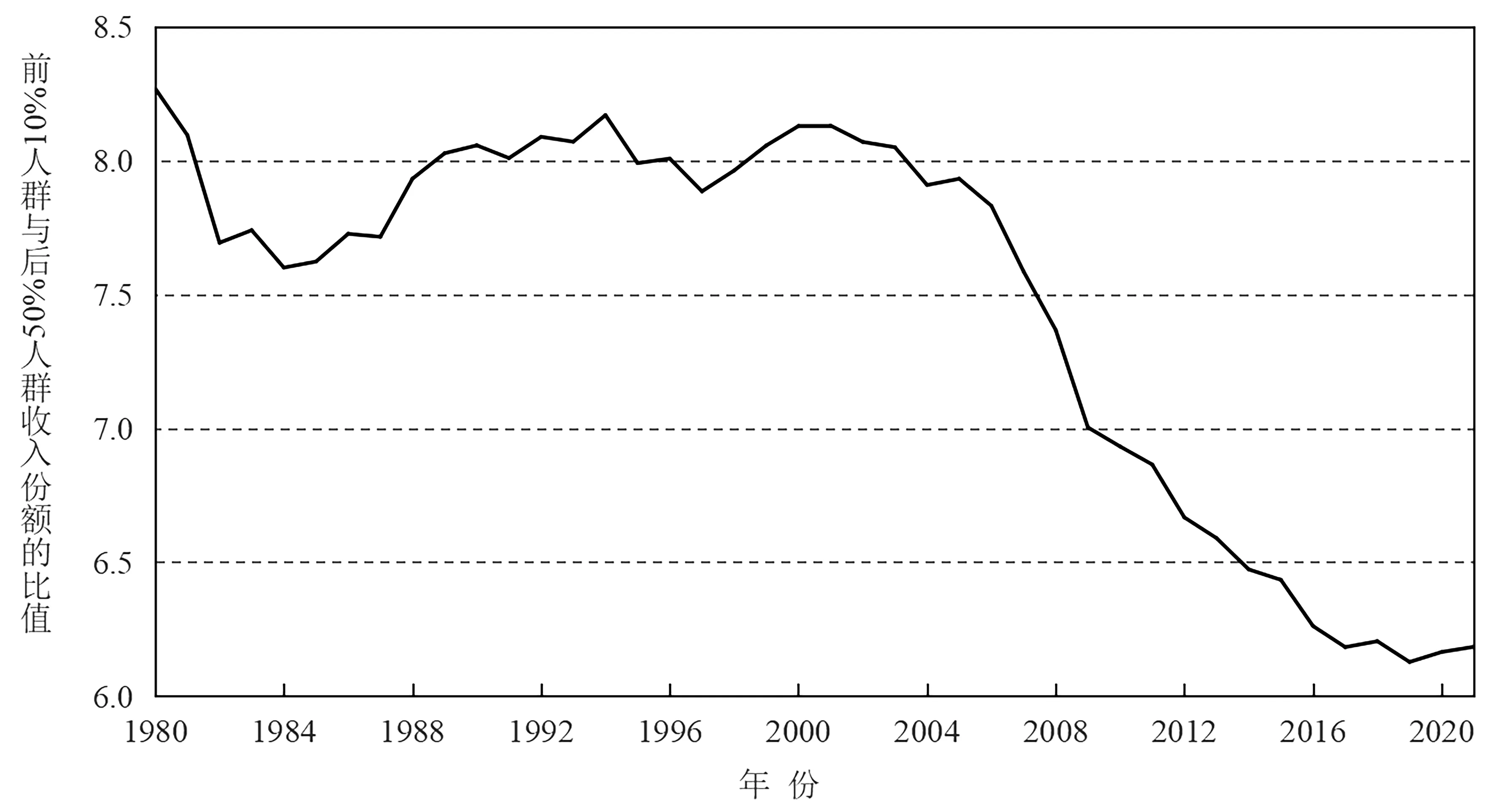

在探讨了全球主要经济体经济不均等程度自20世纪80年代以来的演进情况之后,我们再来看同时期全球经济不均等的演进情况。图2依据与上一部分相同的方法和数据来源展示了1980—2021年间全球经济不均等演进趋势,与图1对比可以直观地看出一个非常重要的情况:1980—2021年间,全球主要经济体经济不均等程度普遍呈上升趋势,而全球经济不均等程度则整体呈下降趋势,两者形成了鲜明的反差。

图2 全球经济不均等演进趋势(1980—2021年)

上述鲜明反差的形成主要源自于结构性原因:虽然大部分国家内部的收入差距呈现扩大趋势,但国别间的收入差距却在更为迅速地缩小,从而使得将我们的观察视角投放在全人类群体上时,收入分配状况则呈现出了明显改善。然而需指出的是,国别间的收入差距缩小并非源于相对落后国家的广泛追赶,而是高度集中地导源于中国和印度这两个人口占比最高经济体的经济相对更快增长。如果排除中国和印度特别是排除了中国的话,我们将会看到全球经济不均等在近40年内几乎没有任何改善。对于这一事实,世界银行经济学家布兰科·米兰诺维奇曾指出:“地区因素在1820年是微不足道的,只有20%的全球不平等水平是因为国家间不平等,大部分全球不平等水平(80%)是因为国内不平等,……这一点在20世纪完全改变了。这个比例发生了反转:至20世纪中叶,80%的全球不平等水平是由于出生地(或者说是居住地),只有20%的全球不平等水平是由社会阶层导致的。”(4)[塞尔]布兰科·米兰诺维奇:《全球不平等》,熊金武、刘宣佑译,北京:中信出版集团,2019年版,第111页。这意味着,当今从全球视角来看,个体间经济不等的80%是由其所在国经济发展水平决定的,只有20%是由其所在国内部的经济分配状况决定的。从这个意义上来说,当代人类面临的经济不均等问题首先是国家发展问题,其次才是国内分配问题。

三、主要经济体经济不均等的突出表现形式与经验教训

经济不均等是由城乡、区域、代际、行业、性别、民族种族、移民与原住民等一系列结构性不均等所组成的,涉及到诸多政策应对方向。但是,具体到不同国家或地区,经济不均等的结构性特征往往不同,甚至迥异。对此,各个国家或地区在应对经济不均等过程中的政策关注点也相应地有所差异。

(一)美国的经济不均等表现及其经验教训

美国的经济不均等常被描述为1%与99%的差距,即突出地表现为财富和收入向头部1%的人群高度集中。这一现象已引起了学术界的高度关注。如皮凯蒂在《21世纪资本论》中指出当代美国收入不均等的扩大主要缘于头部1%人群收入的相对更快增长(5)[法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,北京:中信出版社,2014年版,第302页。,斯蒂格利茨在《不平等的代价》中将“美国的1%问题”作为开篇第一章予以重点阐述(6)[美]约瑟夫·斯蒂格利茨:《不平等的代价》,张子源译,北京:机械工业出版社,2020年版,第1—30页。,赛斯和祖克曼在《不公正的胜利》中围绕头部1%富裕群体的逃避税行为专门探讨了美国的税收不公平问题(7)[美]伊曼纽尔·塞斯、加布里埃尔·祖克曼:《不公正的胜利》,薛贵译,北京:中信出版集团,2021年版,第50—64页。。

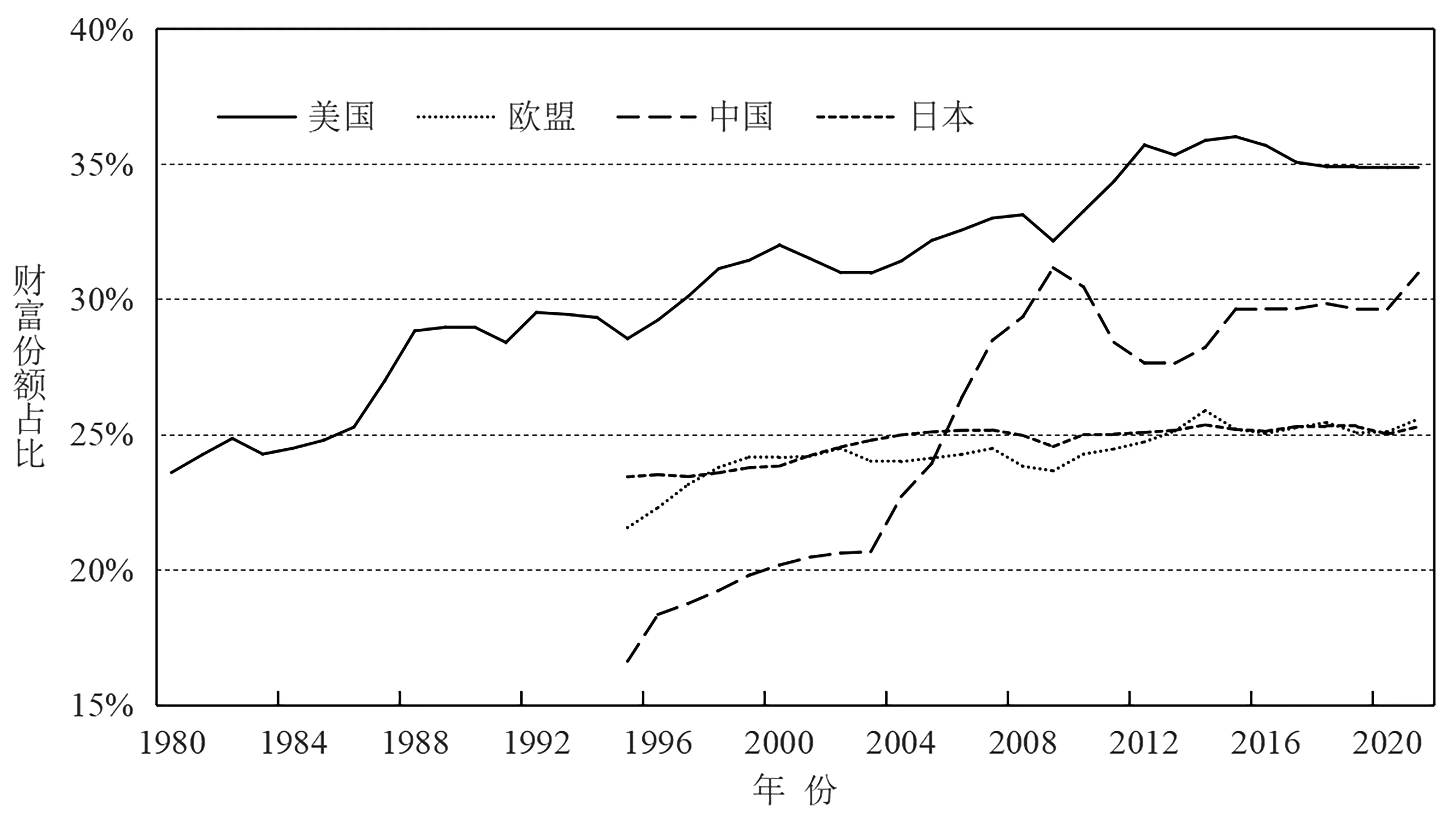

图3和图4分别从收入和财富份额的角度展示了美国“高度集中于头部1%人群”的分配格局。由图可知,1980年以来,美国头部1%人群的收入和财富份额整体呈稳步上升态势,其中,收入份额由1980年的10.43%上升至2021年的19.06%,增长了82.7%;财富份额由1980年的23.59%上升至2021年的34.87%,增长了47.82%。相比之下,欧盟和日本头部1%人群的收入和财富集中程度的上升趋势并不明显,且绝对份额也远低于美国。其中,2021年,欧盟头部1%人群的收入和财富份额分别为11.60%和25.56%,仅为美国的49.17%和73.30%;日本头部1%人群的收入和财富份额分别只占13.11%和25.28%,仅为美国的55.57%和72.50%。虽然中国整体收入差距水平与美国大体相仿,但中国头部1%人群的收入和财富绝对份额却远低于美国,如2021年,中国头部1%人群的收入和财富份额分别为14.00%和30.96%,为美国的59.35%和88.79%。这意味着从收入差距的分布构成角度来看,美国的收入不均等更多地导源于头部人群收入的高度集中。

图3 世界主要经济体前1%人群的收入份额占比(1980—2021年)

图4 世界主要经济体前1%人群的财富份额占比(1980—2021年)

美国这种伴随着极不合理分布结构的高度经济不均等状况已经导致了严重的社会撕裂。在2011年占领华尔街运动中,美国民众喊出了“我们都是99%”的口号。显然,美国政府和决策层对经济不均等所引发的社会危机不可能没有足够的认识,如占领华尔街运动爆发后,美国现任总统时任副总统拜登指出:“不断蔓延的‘抗议华尔街’运动表明,美国民众对日益恶化的经济不均等状况感到愤怒”,“这场抗议运动的核心,……是与美国民众的协议已经破裂。美国民众认为这个系统不公平”(8)《美国“占领华尔街”运动持续升温》,https:∥world.cankaoxiaoxi.com/2011/1008/3116.shtml。。然而一系列体制性障碍导致其难以作出有效应对。

一般而言,对于美国这种收入和财富向极少数人群高度集中的分配状况,一个重要的应对方案便是征收高额累进所得税和遗产税。这正是皮凯蒂在《21世纪资本论》中所建议的。事实上,美国表面上也的确是这样做的,在发达国家中,美国的税收制度是高度累进的。同时,与大部分欧洲国家主要依赖增值税不同,美国并不征收增值税。由于增值税主要征收于消费环节且累进程度较低,对穷人并不友好,这使得美国的税收体系至少在表面上再一次具备了“亲贫”特征。但实际操作下来,美国的税后不均等较之税前不均等的改善程度却反不及欧盟。根据世界不均等数据库的数据计算,2019年,美国头部1%人群缴纳的平均税率为20.6%,而欧盟的这一数据为25.0%,美国较欧盟少了4.4个百分点,税收强度较欧盟低了17.3%。造成上述问题的原因可主要归结为三点:一是美国对资本利得的征税率要低于对劳动收入的征税率。头部1%人群的收入主要是由财产性收入或资本收入构成的,绝大多数民众的收入则主要是由劳动收入构成的。自20世纪80年代里根政府开启的自由主义取向政策转变以来,美国对资本利得的征税率不断下降,而对劳动收入的征税率却几乎没有变化。2017年特朗普税改后,美国大幅调低了企业所得税(由35%降至21%),而个人所得税基本维持原状。在上述改革趋势的持续作用下,及至2018年,美国亿万富翁承担的税率首次低于普通工人,从而事实上宣告了美国累进税制的解体。二是美国税收政策的漏洞给予了高收入者以各种避税的便利。如持有公司股份的富裕人群若不变现股份,则其股份增值收入只需要缴纳税率更低的公司税而不需要缴纳个人所得税。即便是公司税的缴纳,由富人持有的公司也经常会进行内部的利润转移,将大量收益注入在“避税天堂”设立的子公司。再如富豪将财产捐出成立家族基金会,则该笔财产将不会被课征遗产税,而该基金会往往由富豪的代理人所掌握,富豪家族的后人事实上仍保留了该笔财产的收益权和支配权。为了钻税收制度的漏洞,美国富豪在专业财务顾问的指导下,避税的办法花样百出、不一而足。三是独立的地方政府税收体制和地区间税收竞争。美国采用彻底的分税制,联邦、州、地方三级政府根据权责划分税收。在该制度框架下,州和地方政府在制定本地税收政策时具有很强的独立性,可以根据自身需求灵活调整税收政策。由于与联邦政府政策立足点和利益取向的差异,州和地方政府在制定税收政策时考虑更多的是自身在国内国际竞争中的发展和公共支出的平衡,而不是公平征税并藉此解决经济不均等问题。由此,地方政府为了吸引企业投资和鼓励外部资金注入,往往为富人及其所投资的企业提供更多的税收便利和减免,如购买地方债券的支出多是免税的。这事实上构成了一种“逆向分配”的州和地方税收制度。未来,实现公平征税将是持续摆在美国政府和政策界面前的一道难题,对此需要进行深刻的税收制度改革。但受被利益集团绑架的政治决策机制、联邦制的国家结构等涉及国体政体层面基础性制度的约束,相关努力呈现“知易行难”的局面,恐怕短期内很难取得积极成效。

(二)欧盟地区的经济不均等表现及其经验教训

欧盟经济不均等主要表现为内部国别或地区间的经济差距,这一差距很大程度上是由历史形成的,“新欧洲”的经济转轨国家在发展起点上普遍大幅低于“老欧洲”的老牌发达国家。虽然经过长期的一体化建设,新老欧洲间的发展差距不断缩小,但差距的绝对值仍然较大。鉴于第二泰尔指数是唯一可以用人口比重作为权数的相加可分解(Additive decomposable)指标,我们在表1中基于人均GDP指标利用第二泰尔指数加权计算得出了欧盟的地区差距测度和分解结果。其中,我们将欧盟划分为由老牌发达国家构成的“老欧洲”和由欧盟东扩过程中新加入的前社会主义阵营转轨国家等构成的“新欧洲”(9)包括原成员国英国在内的欧盟在最高峰时共计有28个成员国,其中,“老欧洲”包括德国、法国、英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、奥地利、丹麦、瑞典、芬兰15国,“新欧洲”包括波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚、马耳他、塞浦路斯13国。;在时间节点上,我们选取了欧盟首轮东扩的2003年、第二轮东扩的2013年和近今的2021年。

表1 欧盟的地区差距(2003、2013、2021年)

表1显示,2003—2021年,欧盟内部的地区差距整体呈显著下降趋势,特别是在2003—2013年的东扩期间下降幅度最为明显。这主要得益于“新欧洲”内部与新老欧洲之间的差距大幅缩小,特别是后者作为组间差距占比大幅下降了19.40个百分点,这说明欧洲一体化的努力反映在缩小地区差距方面是取得了显著成效的。但同时我们也注意到,新老欧洲的组间差距的绝对值及其所占份额仍然偏大。2021年,以第二泰尔指数测量的新老欧洲的组间差距达0.050,“老欧洲”组内差距和“新欧洲”组内差距分别只相当于组间差距的70%和50%;新老欧洲的组间差距在总体差距中的贡献超过了六成,达60.18%,远超“老欧洲”组内差距和“新欧洲”组内差距的贡献份额。

从经济地理禀赋而言,欧盟的经济一体化和经济趋同目标本应更易于实现:首先,欧盟的区域经济引擎“蓝香蕉地带”(10)蓝香蕉地带,是指从英国南部经过荷兰、比利时、德国西部、瑞士到意大利北部,是欧洲经济发展最强劲、最核心的地带。位于其领土的几何中心位置,其地区增长极的辐射带动能力更不易受距离耗散的影响;其次,西欧地区的海岸线蜿蜒曲折,欧盟各国的领土呈现为一个大的半岛式组团,其内部任意一点到最近的海岸线距离均不超过200公里,各国的经贸交流条件和便利性要远优于世界其他国家和地区。欧盟之所以在缩小地区差距以解决经济不均等方面的努力所取得的成绩尚不充分,可以从以下两个方面展开分析:第一,对欠发达成员国的支持力度有限,跨地区转移支付水平偏低。欧盟在成立之初曾经高度重视地区发展平衡问题,成立了专门的委员会和地区政策总司,并早在欧共体时代的1972年便成立了旨在解决地区发展不平衡问题的基金。目前,这类用于支持落后成员国发展的基金主要包括结构基金、团结基金、入盟资助金等,这些基金约占欧盟预算的三分之一,近15年的支出额度维持在每年500亿欧元(约4000亿元人民币)左右。相比之下,近年来我国中央财政对地方转移支付占全国一般公共预算支出总额的比重已超30%,2022年升至9.8万亿元人民币,是欧盟转移支付额度的20倍以上。在英国正式脱欧前的2018年,欧盟内部转移支付贡献额度最高的德国共支出107亿欧元(约830亿元人民币),其后的英国和法国则分别仅支出50亿欧元(约340亿元人民币)左右。相比之下,同年广东省的净转移支付额度为8372亿元人民币,是德国的10倍;随后的上海市和北京市则在6800亿元人民币左右,是英国和法国的20倍。第二,“新欧洲”在一体化过程中承担了过高的社会福利支出,却没有得到必要的产业支持和市场保护。欧盟作为世界上迄今为止一体化程度最高、最成功的区域经济一体化组织,在共同货币、无关税贸易、自由投资、人口自由流动、统一财政规章和经贸规则等方面取得了巨大成就,为“老欧洲”通过产业投资和技术溢出带动“新欧洲”发展创造了良好的环境。但同时,这也给“新欧洲”发展造成了一定的负面影响:一方面,“老欧洲”所推崇的社会福利政策在入盟谈判时作为重要条件强加给了“新欧洲”,造成了超越“新欧洲”承受能力的财政和社会负担。这在降低了“新欧洲”的居民向“老欧洲”移民的倾向、保护“老欧洲”就业市场的同时,也在一定程度上削弱了“新欧洲”经济可持续发展的基础。另一方面,完全开放的经济边界使得“老欧洲”的产品可以自由流向“新欧洲”,而“新欧洲”本地的产品特别是制造业产品却缺乏能够与之竞争的能力。在本地大量工厂倒闭或被收购后,“新欧洲”所能扮演的角色只能是“老欧洲”核心产业的配套工厂,由于缺乏自主创新和研发能力,从而限制了其向产业链顶端和更高发展水平的攀升。受新冠肺炎疫情和俄乌冲突所带来的影响,未来欧盟发展的内外部环境短期内并不乐观,各成员国之间的利益协调正面临着越来越大的困难。可以预见,欧盟在推动区域协调发展方面很难在现有基础上进一步推出更大的举措和突破。虽然欧盟内部的空间经济收敛进程仍在持续,但速度明显趋缓。

四、几点启示

造成经济不均等的原因既包含各个经济体自身的独特因素,同时也蕴含着共性规律。在我国应对经济不均等的过程中,与世界其他经济体面临着许多相似的共性问题。结合全球经济不均等演进的规律与趋势及主要发达经济体应对经济不均等的经验教训,我们归纳得到如下三点启示:

(一)在高质量发展中解决经济不均等问题

解决经济不均等问题必须要处理好发展与分配的关系,“要坚持在发展中保障和改善民生,把推动高质量发展放在首位”(11)④ 习近平:《扎实推动共同富裕》,《求是》2021年第20期。。正如前文所指出的,从全球视角来看,经济不均等首先是国家发展问题,其次才是国内分配问题;从期望值角度来看,一个人所在国家或地区的不同即已在80%的水平上决定了其在全人类群体中的收入排位,而其所在国家或地区内部的收入分配格局仅能决定剩下的20%。事实上,中国的实践业已很好地印证了上述观点,虽然改革开放以来中国的收入差距在一定时期内呈现明显扩大态势,但由于中国保持了较快的经济增速而抵消了收入差距扩大给低收入群体带来的负面影响,使得中国即便是最贫穷群体的收入状况也得到了极大改善,在全球范围内的收入排位得到大幅提升。

第二次世界大战后,西欧国家的收入分配差距曾出现过阶段性的大幅下降,一个重要原因便是政府将财政资源大量投入了公共教育和健康服务领域,显著提升了工人阶层的劳动能力,培养了一大批高素质劳动队伍,进而带动了普通群众收入水平和经济发展水平的同步提升。藉此经验,我国在推动高质量发展过程中,利用发展的物质成果不断扩大面向全体人民的教育健康等公共服务供给,不断提升全社会人力资本水平和生活品质,有助于实现公平与发展的互促循环和内在统一。一方面,基于高质量人力资本带动全要素生产率的提升,可以进一步夯实高质量发展的动力基础;另一方面,基于高质量人力资本实现高质量就业创业,可以进一步提升人民群众的收入水平。

(二)发挥好国有经济实力雄厚这一独特优势

再分配是缩小城乡区域发展差距和居民收入差距的重要手段,而再分配的力度取决于公共物质资源的丰歉(12)高德胜、季岩:《共同富裕理念下第三次分配的生成逻辑与实践路径》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。。前文分析表明,近40年来发达国家收入差距扩大的一个重要因素是福利制度的弱化,而福利制度的弱化从根本上是源于其公共物质资源的支撑能力不足。从理论上讲,要想使可支配收入基尼系数从0.35下降到0.25,税率的上调幅度必须达到收入的16%(13)[美]安东尼·阿特金森:《不平等,我们能做什么》,王海昉、曾鑫、刁琳琳译,北京:中信出版社,2016年版,第246页。,而这样大的调整幅度在实践中显然是不可能的,这意味着仅仅依靠财政手段无法降低不均等程度,且发达经济体的实践也表明,仅依靠财政手段维持福利政策从长期角度看并不具备可持续性。为此,在长期中维持有效的再分配政策,必须要有除财政资源以外的其他坚实物质基础的支撑。对此,习近平总书记强调要“大力发挥公有制经济在促进共同富裕中的重要作用”(14)① 习近平:《扎实推动共同富裕》,《求是》2021年第20期。。实力雄厚的国有经济作为公有制经济的主体和中国特色社会主义的独特优势,是推动经济均等化、共享发展成果足以依赖的重要物质基础。2021年底,我国国有资产总额达715万亿元,国有建设用地资产的市场总值达476万亿元,而同期中国私人净财富总量仅为549万亿元;除德国外,美国、日本、德国、英国、法国、意大利等西方主要发达国家的公共净财富均为负值,相比之下,中国的公共净财富与国民收入的比值高达193.87%,公共净财富远超所有发达国家的总和(15)国有资产总额和国有建设用地面积数据均来自于《国务院关于2021年度国有资产管理情况的综合报告》。国有资产总额为企业国有资产(不含金融企业)、金融企业国有资产、行政事业性国有资产的加总值。国有建设用地资产的市场总值为国有建设用地面积(1796.3万公顷)与国家统计局公布的全国建设用地土地成交价款(2649元/平方米)的乘积。瑞士信贷发布的《2022年全球财富报告》显示中国私人财富总额为85.1万亿美元,国家外汇交易中心公开的信息2021年我国人民币兑1美元的平均汇率为6.4515,将两者相乘可得到人民币计价的中国私人财富总额。公共净财富与国民收入的比值来自世界不均等数据库。。

在推动经济均等化进程中,应积极发挥好国有经济的战略支撑功能作用。首先,要在做强做优做大国有经济、推动国有资本保值增值的基础上,持续提升国有经济的税收贡献和财政支撑能力;其次,要在社会保障覆盖群体范围扩大的基础上,进一步提升国有企业划转红利充实社保基金的比例,积极践行国有经济全民所有、全民共享的本质要求;最后,国有经济广泛涉足公共福利和民生保障事业领域,在推动公共服务均等化方面具有天然优势和便利条件,特别是对于那些投资大、周期长、回报低的公共基础设施建设和公益服务性领域,非公经济不愿涉足或没有能力涉足(16)罗志恒、杨新、万赫:《共同富裕的现实内涵与实现路径:基于财税改革的视角》,《广东财经大学学报》2022年第1期。,对此需要国有经济勇挑重担、积极作为。

(三)政策供给聚焦主要的结构性矛盾

各国经济不均等的成因存在巨大差异,在推动经济均等化过程中的政策关注点也有所差异,通常将大部分政策精力和社会资源投向主要矛盾:一方面,这样做可以提高政策效率,在同样的资源和精力投入水平上取得更显著的成绩,更好地做到“尽力而为”;另一方面,可以避免对有限的政策资源和精力的过度挤占,力争做到“量力而行”。与此同时,鉴于一系列结构性不均等并不是排他性组合,它们之间往往存在耦合关系,在政策制定过程中不必面面俱到。一方面,当构成经济不均等的主要矛盾与次要矛盾之间存在正向耦合关联时,在解决了主要矛盾的同时往往也解决了次要矛盾。如以区域经济不均等与民族经济不均等为例,在我国,同一生活场域内的不同民族之间收入并不存在较大差异,民族间的经济不均等主要导源于民族聚居区大部分处于经济不发达区域,因此,解决了区域经济不均等问题基本也就解决了民族经济不均等问题。另一方面,当构成经济不均等的主要矛盾与次要矛盾之间存在负向耦合关联时,致力于解决次要矛盾将会导致主要矛盾的进一步恶化。如美国头部1%的群体主要由金融从业者和职业经理人组成,这一点与其他发达国家存在差异——其他发达国家头部1%的群体主要由资本所有者组成(17)[法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,北京:中信出版社,2014年版,第307—308页。。为此,美国推动经济均等化的政策关注点并不能仅像其他发达国家那样加大对公司或资本的征税力度,而是应致力于如何对这两个职业的从业者征收个人所得税和遗产税,以及打击这两个由“聪明人”组成的职业群体花样百出的避税行为。

就中国而言,城乡经济不均等化是最为突出的结构性矛盾,长期以来构成了我国总体经济不均等的一半以上,是当前推动经济均等化所面临的最主要结构性问题(18)张守文:《共同富裕:经济路径与法治保障》,《法治研究》2022年第5期。。较好解决城乡经济不均等问题,是推动经济均等化的主攻方向。导致中国经济不均等的另一个重要原因是,与世界上绝大多数国家相比,我国国土空间更为广袤,不同区域间的经济发展条件、自然资源禀赋、人文资源迥异,进而导致了区域间经济发展成果存在较大差异。这在客观上使得我国在缩小经济不均等的国际比较中处于不利地位。为此,我国要重点关注城乡区域协调发展,在协调发展中推动总体经济不均等状况的有效改善。