孤岛时期的上海公共租界与日本的图谋

——关于中立问题及警察权、司法权的争夺

2023-10-14刘峰

刘 峰

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

近代上海的政治情况极为复杂,所谓的“上海”并非一义,而是一个颇显多元的概念。可以说,它当时至少存在着三个相对独立的政治体:公共租界、法租界、华界。抗战爆发以后随着日本势力的入侵,各种力量的纠缠交错又使情况变得愈发纷然杂陈、难以捉摸。在当时特定的历史背景下,四周被日本势力所包围而化为“孤岛”(1937—1941年)且濒临危机的租界,究竟面对着日本侵略者怎样的挑战,其具体过程与最终结果又当如何,皆可谓有待深入考察的重要课题。因此,为尝试探索此一课题,本文拟基于先行研究的宝贵成果(1)在我国学界,考察上海租界历史发展的较多,讨论14年抗日战争时期租界问题的偏少。较具代表性的成果参见:[美]魏斐德著、吴晓明译:《汉奸!——战时上海的通敌与锄奸活动》,《史林》2003年第4期;石源华:《汪伪政府“收回”租界及“撤废”治外法权述论》,《复旦学报》2004年第5期;[日]高纲博文、陈祖恩:《战时上海的“租界问题”》,《史林》2007年第1期;陈策:《论上海临时法院到特区法院的法权问题》,《浙江社会科学》2009年第4期;甘慧杰:《从“接收”到“重组”——租界沦陷初期日本当局对上海的经济政策取向》,《史林》2009年第4期;张智慧:《“一·二八事变”与上海“自由市”计划始末》,《学术月刊》2011年第8期;李少军:《论八一三事变前在长江流域的日本海军陆战队》,《近代史研究》2014年第5期;陈志刚、张秀梅:《一·二八事变期间上海租界中立原则的破坏与美国的护侨应对》,《史林》2015年第6期,等等。以往的研究成果丰硕,从不同角度切入课题,为本文提供了重要参考与研究基础,但迄今为止集中考察“孤岛时期”公共租界与日本当局相互关系的却为数偏少,付之阙如。,综合利用日方原始档案,以公共租界的具体案例为中心,对当时的中立问题、警察权与司法权等展开集中考察,以作为引玉之砖。

一、问题缘起与开战之初的交涉

近代上海公共租界的形成有着一段漫长历史,故在正式讨论前,有必要先对其来龙去脉与政治地位做一确认与梳理。众所周知,鸦片战争后于1842年签订的《南京条约》虽对英国领事与英国商人在通商口岸的居住权做过规定,但没有划出真正意义上的外国人居留地。(2)吴鞠亭:《上海租界诉讼指南》,大东书局1923年版,第3页。为落实此一问题,英方翌年又强迫清政府追加签订了补充细则《虎门条约》,并在三年后以此为基础由英国领事与上海道台签署了《土地章程》(LandRegulations),使英国取得了上海县城北面约0.56平方公里的租借地,是为上海英租界之肇始。1853年小刀会起义爆发、上海县城被起义军攻陷后,为了管理大量涌入租界的中方难民并防御小刀会的入侵,英租界一方面拉上美租界(1848年成立)、法租界(1849年成立)于1854年合并成立了公共租界(3)上海市宣传部编译股:《上海公共租界略史》,上海市宣传部编译股1928年版,第1—9页。,另一方面亦与中方修订了以往的章程(第二次土地章程),获得了可以设置警察(巡捕)并建立行政机关“工部局”的权利。自此,上海的租界便开始加速脱离中方的控制而进入自治状态,雏形渐告形成。进而到了太平天国时期:(1)由于英法两国殖民利益的不一致,法国于1862年4月单方面宣布脱离公共租界而开始独立经营法租界;(2)公共租界与中方再次改订了土地章程(第三次土地章程),进一步获得了税收预算审议权、工部局董事会选举权等等,得以使之完全获得市政府的职能,并搭建出完整的近代行政体系。

可以看到,上海公共租界的所谓“自治与中立”地位系在19世纪中期以来的历次战争与动乱过程中逐渐形成。或许正是有着这一复杂的历史动因,近代所谓的“上海”实际上很难一概而论,实有必要对其三大政治体加以区分处理:(1)由英方主导的英租界(中区、西区)与美租界(东区、北区)合并而成的公共租界区域;(2)由法国独自经营的法租界(南区)区域;(3)环绕在上述两租界周边并由中国政府管辖的华界,尤其重点在于与租界毗邻的浦东、南市等地区。

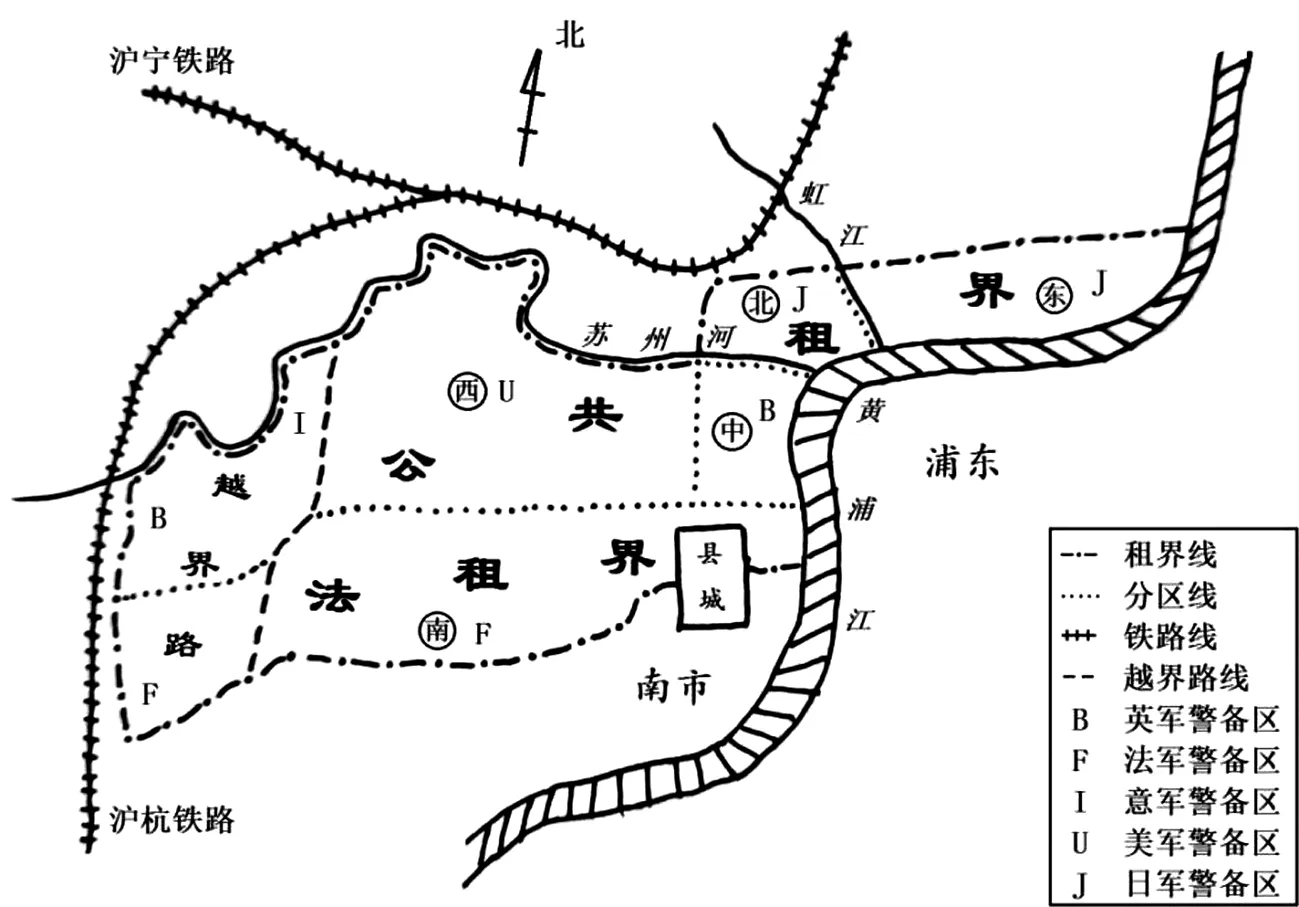

本文将要集中讨论的,是当时在上海占据重要地位的公共租界。其核心行政机关工部局所行使的各类权力中最需要关注的首先是警察权的问题。之所以如此,乃因工部局警察不仅是租界行政的基础(4)参见高纲博文、陈祖恩:《战时上海的“租界问题”》,《史林》2007年第1期。,在当时承担了行政任务的过半数(5)防衛省:《上海附近鳥瞰図》(防衛省防衛研究所),JACAR(アジア歴史資料センター),Ref:C11110559000。,而且在当时还与外国驻沪部队保持着紧密联系,具有相当之特殊性。亦即,工部局的警察在和平时期接受工部局的领导,全面负责公共租界各地的警戒与治安工作;而一旦进入战争或动乱等非常时期,则会因为武装力量的不济而向各国总领事发去请求,以图动员驻扎在上海的各支外国军队予以协助,并按规定实施分区警备(参照附图)。(6)参见《上海公共租界工部局关于1932年上海中日武装冲突的备忘录》,《档案与历史》1985年第1、2期。

图1 近代的上海租界与外国驻沪军队的警备分区 (7)该图由笔者基于以下资料绘制而成,即:上原蕃:《上海共同租界誌》,丸善株式会社1942年版,第258頁。

另一方面,近代日本向上海公共租界渗透势力大致肇始于1896年,即根据《中日通商行船条约》的规定,日方获得了在中方各通商口岸设立领事机关并从事贸易的权利。以此为契机,公共租界的日本人数量开始不断攀升,至1915年,一举超越英国而占据了第一的位置。(8)参见上海市宣传部编译股:《上海公共租界略史》,第17页。进而自1916年起,日方又多次向工部局推荐日本人充当租界警察。如附图所示,苏州河以北的公共租界北区与东区即虹口、杨树浦(大致相当于现在上海的虹口区、杨浦区)一带属于驻沪日军的警备地段,因此当时约有90%的在沪日侨旅居于此。(9)防衛省:《上海附近鳥瞰図》(防衛省防衛研究所),JACAR(アジア歴史資料センター),Ref:C11110559000。他们在当地壮大势力,使之俨然走向了“日本租界”化。1937年8月“大山事件”发生后,日军故技重施,以“护侨”名义向虹口、杨树浦一带派兵,并以此作为进攻中方的据点。当时日方虽忌惮尚处中立地位的英美等国,不敢对公共租界发起直接的军事行动,但始终盘算着如何将其孤立起来以切断西方与中国的联系。此种举动引发了租界当局的不满,尤其以英国为首的西方诸国在战争爆发后屡次向日方提出抗议,试图避免租界的“孤岛化”并进而谋求整个上海形势的平静。当时双方的交涉与博弈,主要是围绕如下三个问题展开的。

其一,全上海中立化提案与中日两国的撤兵问题。8月9日,英国驻上海总领事为避免民众的大量外逃(10)吉田東祐:《上海無邊》,中央公論社1949年版,第170—171頁。与局势动乱向日本总领事冈本季正发出了“避免在租界内开展军事行动”警告,进而在次日向中方的上海市长俞鸿钧、日方的冈本同时提出了确保上海成为中立地区的要求:“鉴于甲午战争之先例,在中日将发生冲突的紧迫形势下有必要切实保证上海被排除于作战区域。”(11)外務省:《上海中立ニ関スル五箇国大使ノ通牒》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0356。在此基础上,英美法德意五国驻华大使又于11日向南京的日本驻华大使川越茂递交了正式的“上海中立化提案”,并强调了避免开战的愿望。对此,日方于13日做了极为敷衍的回答,并将战争责任推卸给了中国:“我方一直挂念上海的本国人与外国人之生命财产安全,故当然将避免在上海及其周边地区交战。然其根本要因终究在于中方是否忠实履行了上海停战协定,(撤兵与停战的)必要条件应在于:(1)中方将租界附近威胁我军安全的正规部队与保安队撤退至交战距离以外;(2)拆除租界附近的所有军事设施。若中方愿意接受,则我陆战队之配置将恢复常态。还望各国采取一切办法,让中国政府接受上述条件。”(12)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第1冊,外務省2011年版,第66頁。这显然是一项横蛮无理的要求,不仅对日军撤兵一事只字未提,还反过来强硬地要求中国军队从本国的领土撤离。而租界方面随后发出的其他提议(13)外務省:《英米佛三国総領事ノ日支撤兵案》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0358。,亦无一例外遭到了日方的拒绝。这实际上意味着全上海中立化及中日共同撤兵提案遭到了彻底否定。

其二,浦东与南市的中立问题。既然无法做到使全上海避免战火,英美等国只好退求其次,自9月起策划局部地区的中立,尤其是毗邻租界的浦东与南市地区。9月4日,驻上海的英美法三国舰队司令联名向日本第三舰队司令长谷川清(14)参见防衛省防衛研修所戦史室:《戦史叢書 大本営海軍部 聯合艦隊1》,朝雲新聞社1975年版,第355頁。发出提议:“浦东方面的中国军队与黄浦江上日本军舰发生交火,数枚炮弹在苏州河以南之公共租界与法租界落下,导致四五十人死伤,各国在浦东之权益亦遭相当损失,故期望中日两军司令官:(1)日方令军舰撤离黄浦江;(2)中方令部队撤至浦东路以东张家浜河以南,以消除对租界危害。”(15)外務省:《浦東中立問題》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0380、東亜-47-0381。但在次日收到的日方回答却是:“中方发起进攻,我军舰理应迎战。……若令中方全部撤出浦东与南市,则我军舰自然不会在黄浦江实施炮击。”(16)外務省:《浦東中立問題》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0380、東亜-47-0381。而与此同时进行的“南市中立”交涉亦走向了失败:7日,冈本在与法国总领事的会谈中针对其所提“设立国际委员会以确保南市中立”的建议表达了如下态度:“南市和上海县城的中立与浦东形势有着密不可分之关系,正如长谷川司令官回复英美法舰队司令官那样,解决问题的重点在于中国军队从浦东撤离。”进而又请示日本陆海军当局的意见,在得到其“否定中立”的回复之后(17)防衛省防衛研修所戦史室:《戦史叢書 大本営陸軍部1》,朝雲新聞社1969年版,第478—479頁。,冈本最终明确传达了如下立场:“(1)南市中立与浦东中立之问题,若进行区分考虑将不合理;(2)中方应撤走南市的正规军、便衣队并拆除军事设施;(3)不可将其作为后勤基地。此乃绝对条件,西方各国不可能就此为我方提供有效之保障。”(18)外務省:《南市中立問題》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0393-0394。甚至基于当时外相广田弘毅的指令向对方坦言:南市之中立化绝无可能。(19)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第1冊,第95—96頁。如此一来,在淞沪战役爆发后的一个月内由英美与租界当局提出的“全上海中立化提案”以及退求其次的“浦东与南市中立化提案”相继遭到了日方的拒绝。

其三,舰艇移动与租界上空禁飞问题。由于此项问题不再涉及华界的中立,而是仅仅强调租界的中立地位,所以成了当时情况下少有的能够达成共识的问题。譬如战争爆发伊始,驻沪英军司令李德尔曾拉上驻沪美军司令一道向长谷川要求在长江部分地段设立安全区以限制日本军舰的进出。对此后者表示了同意:“愿意除特殊情况外在上述区域放弃日本舰船之停泊”(20)外務省:《英国司令官ノ揚子江上中立地区設定ノ申出》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0376。,进而在8月16日采取措施将停于黄浦江上游的驱逐舰转移到了下游地区。而在禁飞问题上,由于工部局强烈抗议“战机若在公共租界上空及其附近飞行将导致高射炮炮弹坠入租界并造成大量死伤”,无法否认租界中立地位的冈本只得于11月接受了要求:“我军机将避免在苏州河以南的租界上空飞行。……但若在上述区域以外对敌作战受风向影响而暂时进入该区域,抑或遭敌方高射炮与机枪攻击而为躲避不得不进入该区域,则不在此列。”(21)外務省:《上海租界上空非飛翔問題》,外務省外交史料館蔵:東亜-47-0400。由此才消除了英美等国与租界当局的责难之声。

二、日方对警察权的觊觎与要求的升级

上海刚一沦陷,侵沪日军最高指挥官松井石根便接受了西方媒体的采访。席间他赤裸裸地传达了如下态度:日方曾尽力保证与列强在上海的协调,但如今深感协调困难,目前租界内存在各种便衣队和共产党人的抗日活动,故将采取针对性行动。对于日军控制的苏州河以北、工部局控制的苏州河以南将不做区分、一视同仁。(22)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,外務省2011年版,第2719—2720頁。这无疑奏响了挑战租界的序曲,意味着以往“租界主动、日方应对”的局面开始向“日方主动、租界应对”发生转变。正是基于这一方针,冈本在11月下旬走访工部局总董樊克令,以中方利用租界开展抗日活动为由向其提出了五点要求:“(1)解散租界内国民政府的一切团体与结社,取缔相关海报书籍表演与广播,镇压其捕杀间谍与汉奸的活动;(2)驱逐国民政府中央与地方政治机关的代表,严密监视其要人的活动;(3)停止中方对邮政与电信的检阅;(4)停止中方对报纸与通信的检阅;(5)取缔租界内的私设无线电设备,……取缔妨碍日军军事行动的行为,将结果详报工部局并移交扣留的文书。”(23)外務省:《租界内排日策動取締問題》,外務省外交史料館蔵:東亜-48-0189。对此樊克令采取了绥靖态度,除以“缺少权限、存在困难”为由对第2、5点提出异议外,接受了其余的要求。

在尝到甜头后,日方即启动了下一轮阴谋活动。12月3日,日军部队为炫耀武力,强行在苏州河以南的公共租界实施了穿越行军。(24)参见高橋孝助、古厩忠夫編:《上海史》,東方書店1995年版,第209頁,以及拙作:《中日战争初期侵沪日军对公共租界的政策及其演变》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2017年第5期。同时敷衍道:“此次行动完全出于我方兵力调动之方便。该部队需负责杨树浦以东之警戒,因租界东区向外人开放之日已趋临近,故需尽快完成转移。若在外围迂回则不仅路途遥远且因道路桥梁遭破坏而不得不减缓移动速度。”(25)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2727頁。其骄横与虚伪可见一斑。也正因如此,该部队在当天的行进过程中遭到了中方青年志士的炸弹袭击,有7人负伤。(26)参见魏斐德著、吴晓明译:《汉奸!——战时上海的通敌与锄奸活动》,《史林》2003年第4期。

另一方面,1937年12月下旬至1938年1月初,租界内曾先后发生过多起抗日行动。譬如1937年12月27、28日日军运兵船在苏州河航行时曾遭到数枚手榴弹袭击,次年1月1日几个日军士兵跟随工部局警察前往福建路时背后遭人手枪射击,而日本驻沪总领事馆,亦于2日在其馆内发现了一个塞有炸弹的香烟罐。当时正在想方设法寻找挑衅借口的日本当局当然不会放过这些机会。两天后,冈本便亲自带领下属前往公共租界工部局,提出了更为强硬的要求:“租界内近来发生的事情令人遗憾,工部局将来需采取措施避免类似事件发生,……应与日方密切合作以防止事件的再发。因此,必须在工部局内部加强日本人的地位以分担其职责,尤其是:(1)须提升警务处内日本警察的地位并增加人数;(2)须在警察以外的行政部门重要位置安插日方人员;(3)让日本人参与所有行政部门的工作。”(27)外務省:《租界内取締不徹底ト我方ノ工部局改組申入》,外務省外交史料館蔵:東亜-48-0197。这显然是以提升日本警察地位与人数、强化日本人在工部局的行政发言权为手段,企图谋求日方主导地位、抢夺公共租界警察权的行为。同时,因为是一次公开交涉,当时上海的各个报刊媒体都曾为此闹得沸沸扬扬,做过大量的报道。特别是日方的报纸曾借此大做文章,推波助澜地将批判矛头直指英美与租界当局:“上海的事态在事变之后已发生彻底改变。……他们西方人却堂而皇之、厚颜无耻地将上海当作了本国领土。……只要不改变现在这种态度,其遭受的伤害将进一步扩大,最终必将作茧自缚、自作自受!”(28)防衛省:《工部局問題と英国》,《上海工部局問題》,防衛省防衛研究所蔵:支那-参考資料-59。面对此种情势,为求自保的工部局不得不在一定程度上表示退让,接受日方要求。即,同意提升工部局警察中日本分队的地位与权限,专门在工部局警务处新设了“特别副处长”一职交由日本人担任(29)興亜院華中連絡部:《上海租界ノ敵性調査》第1部,興亜院華中連絡部1940年版,第36—39頁。,以图暂时缓解日方的强硬情绪。

至1939年2月,日方阴谋挑衅工部局的行动又以“陈箓暗杀事件”(30)中方潜伏于租界的暗杀小组击毙伪外交部长陈箓的事件,参见《新申报》1939年11月9日。为契机走向了进一步升级。在该事件发生之后的20—23日,日方的驻沪总领事、陆军大臣、外务大臣皆公开出面指责租界办事不力,认为其不仅没有维持治安的能力更缺乏维持治安的诚意。进而通过其政军各机关的多次协商讨论,拟定了一份正式公文递交工部局。其中强调:“抗日分子之暗动导致治安不良故应共同合作予以铲除一事,我方已多次向贵方提出要求,……贵方虽每次以诚意应允,但租界苏州河以南地区的对日袭击事件从未绝迹,……可以确信,中国农历正月前后应是严重警戒的重要时期,但据我方确凿情报,贵方竟让警察进入休假”,故“不得不质疑贵方诚意,且在以我方人员为对象实施的恐怖袭击事件中,数名非日本籍警察在到达现场后虽已判明凶犯却仍让其逃离,亦使我方不得不质疑工部局警察之能力。”进而据此提出了更为荒唐的要求:“鉴于公共租界内抗日行为泛滥,为保护日侨并封杀对日活动,宪兵与领事馆警察等我方警察机关将在租界内根据需要随时在必要区域采取必要措施,以协助工部局警察机关;日本官员为配合工部局,将对黄浦江与苏州河方向进出租界的中国人及其搬送物资进行检查,必要时予以扣留;在工部局警察中继续增加日本警察人数;立即对公共租界内通行各个要地的中国人进行全身搜查。”(31)《上海共同租界工部局参事会議長宛申入》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2737—2738頁。这些要求显然较以往更进一步,不再是仅仅主张日本警察人数与地位的提升,更在于让日本的警察机关直接在各个地区行使警察权,以便“取工部局警察而代之”。

面对此种抢夺警察权乃至行政权的重大要求,工部局当然是极为重视的。樊克令在25日给日方复函中首先对其质问做了解释:“工部局始终在尽全力防止暴力行为的再次发生。……根据警务处长的汇报(除农历正月给中国警察放假四小时外),当天从事室内工作以外的所有人员中并不存在获准休假的警察,且其大多数承担着比平日更多之任务。……包括南京路在内的附近多处地点,还配置了较平素两倍之多的人员。高级警员均在早上5点45分抵达岗位,警务处长自己亦如此,所有警察均实施了特别警戒”,继而又延续了以往的妥协态度,话锋一转表示:“欢迎日方与工部局警察合作,关于其合作方法,可由日本宪兵队及领事馆警察与警务处长直接协商。”(32)《上海共同租界工部局回答(要譯)》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2738—2739頁。

可见,工部局虽对日方的要求采取了逐步退让的态度,但若将警察权完全拱手相让却又是无法接受的,故当时能做的最大妥协便是加强与日方警察机关的合作。日方在探得这一底线后为了不至于把对方逼急,也未再坚持己见,遂于28日回函:“虽然贵方回答仍有我方无法满意之处。……但关于合作一事愿意接受。……鉴于上海目前之治安现状,我方警察机关将发出通告,切实履行与工部局警察机关之合作。”(33)《工部局回答ニ対スル返翰》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2739—2740頁。另在该函附件中递交了《谅解事项案》,强调称虽不继续主张警察权,但在合作的问题上将采取较以往更为妥当之手段,譬如让日本宪兵身着便服进入租界展开行动,等等。(34)参见《工部局回答ニ対スル返翰》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2740頁。可以说此种“共同开展警察活动”的结论,意味着双方最终达成了某种折中的共识。

三、司法权的争夺与法院接收工作

在警察权之外,司法权亦占据着重要地位,两者甚至有着缺一不可、无法分割的密切关系。因此对于当时一心想要打压租界内中方抗战活动的日本来说,仅仅干涉警察权而不掌握司法权终究难以实现目的。关于此点,原公共租界警务处副处长上原蕃曾有过回顾:“(警察将人员逮捕后送交法院审判)其所犯罪行,按中国刑法或将判处重罪,但在领事裁判看来却是轻罪。反过来,中国人以某一国为目标进行政治性排斥运动或实施暴行而威胁该国国民的生存权与通商贸易权时,在当事国或许是重大问题,按法律应予严厉处刑,但在中国法院,却被判定为具有所谓爱国的精神而仅给予极轻的惩罚。这导致犯人巧妙利用此种空隙实施了各种犯罪。因此要根除犯罪仅仅依靠警察来抓人是不够的。”(35)上原蕃:《上海共同租界誌》,第141頁。这显然说明,日方当时在警察权之外亦觊觎着司法权。

那么上原为何要用“中国法院”来描述公共租界内的司法机关呢?为讲清此事,我们需要暂时向前回溯约十年时间:国民政府在1929年与列强交涉收回司法权并取得成功之后,曾于1930年4月正式接收了公共租界的司法机关并将其纳入到江苏省高等法院的管理之下。(36)具体可参见姚远:《上海公共租界特区法院研究》,上海人民出版社2011年版。其中,在公共租界设立的第一特区法院,隶属于江苏省高等法院第二分院;在法租界设立的第二特区法院,隶属于江苏省高等法院第三分院。由它们分别负责租界内的各种司法事务。因此,在上海落入敌手之后,这两个位于租界的法院便成了国民政府最后残留于上海的政府机关,不仅具有重大的象征意义,而且也能在日方对工部局施压时传达中方的态度并施加影响,同时为抗战活动提供方便。

日本当局早在1937年底就开始在法院问题上打主意了,但在进行各种研究后为避免与英美等国过早地发生冲突并没有提出强行接收的要求,而是企图让伪政权来代为接收。所以在1938年3月扶植起以梁鸿志为首的伪中华民国维新政府之后,他们便于次月积极怂恿其启动了特区法院的接收工作。这个伪维新政府,一向惟日本马首是瞻,为卖国求荣而全面配合日方侵略,但他们当时谋划的却是“武力接收”。结果由于保密措施不周,受国民政府指派的第二分院院长徐维震探知此事后通报了英方,使后者立即警觉起来,并通过工部局传达了将增派警察前去坚决防卫的意思。日方考虑到“激进推进法院接收工作存在相当困难”,此后改变策略,叮嘱梁鸿志等人研究起“改组接收”的问题,即:可不改变法院现有组织,也可延续法院相关规定,甚至可以继续留任法官与职员,但需要想办法使其效忠于日本、为日本服务。(37)参见外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2733—2734頁。不过,此项工作一直处于停滞的状态。

直至1939年4月,伴随着警察权问题暂告一段落,日方才再次将视线放回到法院的接收工作上来。他们在文件中强调:“为打击中方继续抗战的意志,有必要一方面迫使英法放弃援蒋的政策,另一方面积极解决上海问题。”(38)防衛省:《上海租界問題工作に関する件》(防衛省防衛研究所),JACAR(アジア歴史資料センター),Ref:C04120810700。遂向工部局与英美等国提出抗议:“对于民事刑事案件交由重庆政府管辖之上海特区法院来处理一事,我方无法默视。租界当局并不拥有上海特区法院的管理权,它属于重庆政府的一部分,故从国际法上讲,已完全占领上海地区的日军当然拥有接收敌方机关的权利。……用新政权(指伪政权——引者注)来取代重庆政府,在法理上并无任何问题,乃公正且妥当的。……更何况重庆势力在十五个月以前已从上海完全撤离了出去,其间新政权(伪政权)实现了顺利发展并开始发挥其职能,故要认为其接收特区法院为时尚早,显然是不当的。”(39)《別電 第908號》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2752—2753頁。对此,樊克令采取了敷衍与拖延的策略,表示需要请示各国总领事。而随后英美等国总领事的回应则是:“租界内之中国法院乃基于当时(1929年前后——引者注)各国之间的协定而成立,故若要变更其地位并为此展开协商,其意义等同于修改土地章程,目前为时尚早。”(40)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2764、2779—2780、2786—2788、2792頁。结果,在此后一段时期内无计可施的日本当局只好一面煽动上海日侨对工部局发难,一面尝试对法官与职员开展“怀柔”工作。

此种局面直到1940年6月才开始发生变化。当时由于欧洲战局的突变,日方开始意识到机会的到来,遂在怂恿汪伪政权制造“收回租界”舆论(41)参见石源华:《汪伪政府“收回”租界及“撤废”治外法权述论》,《复旦学报(社会科学版)》2004年第5期。的同时指派日本总领事前往工部局总办菲利普处大肆施压,企图以“工部局警察回归苏州河北部问题”为代价诱使对方坐下来谈判。结果菲利普向日方透露了愿意合作的态度,私下告称:“我还没有和其他人商谈,但有一个自己的想法,即为了处理苏州河以北的刑事案件,可以建立一个临时警察法院以便让工部局任命得到日方认可的法官。……(至于具体是哪些法官)目前还没有深入考虑,届时可根据日方的希望来指定……但总之工部局愿意做到‘在苏州河以北设立分院并让法官前去监察’的程度。”(42)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2764、2779—2780、2786—2788、2792頁。显然,菲利普的目的是要通过在苏州河北部建立临时警察法院一事来推动工部局对此地警察权与司法权的回收,哪怕这种回收只是形式上的。而日方的目的,则是要通过在北部的合作来进一步谋划南部法院的接收事宜。结果在菲利普的主导下,工部局于6月11日召开会议正式通过了临时警察法院的提案。而日方当局亦在此后通过工部局董事会内部的“日本董事”冈本一策等人保持了施压态势。(43)上海市档案馆编:《工部局董事会会议录》第28册,上海古籍出版社2001年版,第577页。不过,此种通过北部合作来谋求南部法院接收的想法却在日本内部引发了不少异议。譬如其驻华大使阿部信行就曾表达过坚决反对的态度,认为“警察法院案是通过牺牲新政府(伪政权)的脸面来与外国妥协的产物。……只会让人质疑我方的根本方针。……显著伤害了我方对于新政府(伪政权)的威信。”但是日本驻上海总领事却对此不以为然:“若向工部局直接要求接收法院,将花费相当长的时间。……从目前欧洲形势来看,此事乃顺应局势且阶段性谋划问题根本解决的一种方法。”(44)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2764、2779—2780、2786—2788、2792頁。结果在这种内部意见难以统一、双方相持不下的情况下,公共租界特区法院的接收问题又走向了停滞。

至同年10月,由于法国在欧洲战场的失败与投降,事情再次发生变化,即在日本支持下不断推进“收回租界、撤废治外法权”运动的汪伪政府,开始将工作重点集中到维希政府法租界的第二特区法院上来,以图“为公共租界造成一个先例”。(45)外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2764、2779—2780、2786—2788、2792頁。结果在轴心国的压力下,面对日方的要求:(1)在不引发法律问题的前提下完成事实上的接收;(2)法国当局保持友好中立态度,在接收时负责现场的保护警戒并在接收后保护已投靠日方之律师的人身及财产安全;(3)同意让南京伪政权任命半数以上的中国职员。(46)陶菊隐:《孤岛见闻》,上海人民出版社1979年版,第107页。法方无奈表示同意,并于11月间正式承诺:将关闭最高法院并由南京的汪伪政权接收高等法院与特区法院;为了不影响上述工作,将配合镇压反抗活动并保护日方任命的法院职员;在接收以后,法方还将为法院提供必要的协助,等等。(47)《上海仏租界特区法院接収を仏国側原則応諾について》,外務省:《日本外交文書 日中戦争》第4冊,第2793—2794頁。显然,法租界的法院接收工作如此顺利而迅速地完成,是日方始料未及的。但即便如此,公共租界法院仍在英美等国和工部局的抵抗下未被日方侵袭控制,此种状态一直坚持到了太平洋战争的爆发。

结 语

综上所述可以看到,在中日全面战争爆发之初,日方曾在租界方面的抗议下围绕全上海中立化提案、浦东与南市中立化提案、日军舰艇移动与租界上空禁飞等问题与其展开过交涉。但当时那种“租界主动、日方应对”的形势,却在此后逐渐向“日方主动、租界应对”发生了转变。

上海沦陷后,租界当局开始面对日方一波接一波的挑衅与侵袭。尤其是1937年11月—1939年2月,日方曾策划各种阴谋,化被动为主动,利用抗日事件持续向租界施压,以便将魔手伸入其警察权。他们首先得到了工部局“在警察内部提升日本人数量与地位”的保证,继而又尝试让日本警察机关从外部侵入公共租界以彻底取代工部局警察。结果工部局在其压力下不得不妥协,从而造成了1939年以后共同在租界内开展警察活动的局面。与此同时,日方亦对租界内的司法权抱有野心。因而在警察权一事暂告一段落后,便开始利用当时欧洲形势的剧烈变动,多次通过伪政权的“收回租界运动”以及轴心国方面的施压,策划接收租界内的中方特区法院。不过由于租界方面的抵抗以及日本内部的分歧与龃龉,其阴谋未能得逞。可以说,孤岛时期的公共租界虽然对日方采取了绥靖与妥协的态度,但终究坚持抵抗直到太平洋战争爆发、日本对英美宣战之时。这在一定程度上对于中方的敌后抗战活动、敌后情报的收集以及外部援助的获取来说,是较为有利的。