初中学段李白诗歌整合教学路径探究

2023-10-13李郁

李郁

【关键词】李白;诗歌;整合教学

诗歌是中华优秀传统文化的代表,深度学习与理解古代诗歌,对传承中华文化和弘扬民族精神意义重大。《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)在课程目标、课程内容和课程评价中都要求学习古代诗歌时,要积极关注诗词积累和诗词内涵。李白是我国唐代浪漫主义诗人,其诗作具有巨大的艺术成就和文学魅力。统编初中语文教材中的唐诗共有40 首,其中李白诗作就有六首,分布情况如下:七年级上册《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《峨眉山月歌》,七年级下册《春夜洛城闻笛》,八年级上册《渡荆门送别》,八年级下册《送友人》,九年级上册《行路难》(其一)。这六首诗歌分属于李白文学创作的不同时期,与李白的交友经历、所处社会历史背景、所处地域风物关联性极强,集中展现了激荡的时代变革和传奇的人生经历对李白非凡诗歌成就和艺术造诣的影响。笔者在仔细研读、深入分析的基础上,对这六首诗歌进行了整合教学,使学生能够完整地了解李白其人及其诗歌创作风格,增强对李白诗歌内容、形式的系统性和完整性认知,真正走进经典,与李白进行思想层面的交流。教学目标的确定如下图所示:

本文在此教学目标引领下,从形式、文字和意义三条路径对初中语文教材里的李白诗歌开展深度解读。帮助学生从新的角度阅读古代诗歌作品,完成个体认知,提升学习实效,发展核心素养。

一、立足形式:构建结构化知识体系

义教新课标要求“创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务”[1]。初中阶段的语文教学处于过渡时期,一方面,要将小学阶段的学习内容整理归纳,逐步提升,形成更为系统的知识架构;另一方面,要寻找适合学生的学习方式,为高中阶段的语文学习打好基础。因而,构建整合学习的思维框架,在框架内引导学生展开学习,促进学生语文能力的提升十分必要。诗歌这一独特的文体,有着特定的写作形式。日常教学中,教师很少让学生深入了解关于诗歌形式的知识。由于缺乏对此项知识的学习,学生对作品语言特色和情感认知的感悟是浅显的、浮于表面的。笔者认为,只有从形式入手,从单篇阅读切入,以“个体”带动“全体”,形成对诗歌形式的“共性”认识,学生对诗歌的理解才能更透彻。

教学时,笔者先让学生将古典诗歌和其他文体对比,感受诗歌独特的结构特征;然后以《峨眉山月歌》切入,通过朗读使学生体验诗歌文体形式对于内容表达、情感抒发的作用。之后,开展个体朗读,学生渐渐发现唐诗独特的形式特征:讲究押韵,颈联、颔联对仗工整。随后,笔者要求学生小组合作探究,说说押韵、对仗和格律的朗读体验,并顺势介绍格律诗的相关知识。为强化学生多感官体验,笔者让学生再听范读,想象作品画面。最后,师生共同总结七言律诗的独特形式特征:讲究押韵,注重格律,善用对仗;文字具有律动感,可通过音调变化初步感受文字画面与作者情感。以此类推,学生对其他诗歌体式进行自主学习归纳,形成对五言绝句、七言绝句、五言律诗、七言律诗特征的系统化认知。这种方法不仅训练了学生的归纳能力和概括思维能力,也为后续从文字、意义角度阅读诗歌作了铺垫。

二、关注文字:拓宽审美活动边界

学生通过对作品形式的多角度分析,实现了诗歌结构化知识体系的构建。随后笔者引入更多学习资源,引导学生由形式到文字鉴赏诗歌,逐步走向文本深处。

从审美角度而言,诗歌与其他的艺术如绘画、音乐、书法有着诸多共通之处。跨学科审美体验是诗歌鉴赏的新尝试,能丰富学生的多维感官体验。因此在专题阅读活动“李白诗歌品鉴”课上,笔者设计了如下探究活动:

后人评价李白“白也诗无敌,飘然思不群”,其作品中的浪漫洒脱、想象飘逸,让人拍案称绝。诗歌和绘画在视角、线条、空间、色调等多层面都有共通之处,这为诗画互鉴提供了可能性。请从绘画角度自由选择李白富有“画意”的诗句进行探究鉴赏。

提示:视角有平远、高远、深远,线条有曲线、直线,空间有深、浅、窄、阔,色调有冷、暖、明、暗。

这项学习活动借助绘画理论,将诗歌和绘画打通,学生在鉴赏中不断深入文本,对文字不断“揉捻”,思维被引向深处。他们通过探究得出,《峨眉山月歌》中的视角转换,从仰望明月的高远到俯视月影投落江面的波光缠绵,在景物中寄寓了恋乡之情;《渡荆门送别》中的空间感,“山随平野尽,江入大荒流”视野大开,令人耳目一新;《送友人》中丰富的色调,青山、流水、红日、白云……冷暖交织,互相映衬,有声有色,气韵生动。李白诗中的画意,造境绝佳,令人赏心悦目。

之后,笔者安排“古诗今说”环节,让学生以文字的形式再现诗歌所描写的优美意境。这样的设计摆脱了修辞分析和移情于景的常规鉴赏思路,从审美视角欣赏诗歌,学生对文字的体验不断加深,空间想象能力、情感体悟能力、语言表达能力都得到训练,审美素养得以不断提升。当然,直观的言语描写容易把握,隐含的言语表征则容易忽略,此时需要教师不断引导,带领学生走进文字深处,完成从形式到文字的阅读跨越,而不是停留在“诗中有画”的理论记忆层面。学生渐渐明白,诗人的雅致情趣是以文字表现的,或直观、或隐含,文字交织的空间(意境)是复杂的,需要层层剖析才能体悟。这个过程不仅加深了学生对诗歌的审美感知能力,也使他们对诗歌文本内容有了更深的理解。

三、聚焦意义:促进高阶思维发展

曹丽华在其《美育》中说:“美是时代精神的集中表现,没有时代所提供的丰富内容,没有艺术家对现实社会的深刻认识和感受,任何直觉都只能是表面的、外在的,任何直觉产品也只能是肤浅的、乏味的。”[2]古诗阅读活动亦是审美活动,教师须以“渐进式”阅读活动帮助学生由表象的形式、文字层面向抽象的意义层面延展。教师可从对比思辨的角度设计活动,引导学生深度阅读,感受诗人独特的精神气魄,促进学生高阶思维能力发展。

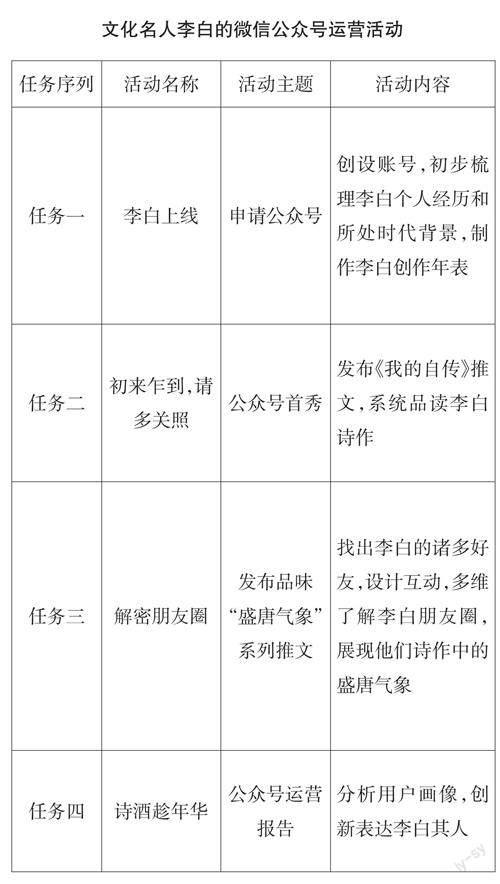

在李白诗歌教学设计中,笔者设计了一个极具时代感的真实情境,即李白作为文化名人运营微信公众号,学生担任公众号的运营负责人,协助李白开通和运营微信公众号。在此过程中,学生要完成四个主要任务,如右表所示。

四个任务前后衔接,各有侧重。任务一基于之前的学习,学生根据教师提供的资料和教材内容,制作出李白创作年表。在撰写任务二《我的自传》时,学生需要整合来自各方面的信息资源,有利于培养整合思维与创造思维。任务三发布品味“盛唐气象”系列推文,可以让学生了解李白同时代诗人的作品内容,感受大唐的繁华兴盛,增强文化自信。任务四是对李白进行立体的用户画像,从创作主题、个人交往、文学地图等方面创作一篇人物傳记性质的文化散文,优秀作品将在公众号上发布展示,从而引导学生从文本语言走向对于“人”的思考,体悟李白的“诗酒青春”,感受李白追求自由、性格直爽的个性和匡扶正义、心系苍生的情怀。四个任务的完成,不仅让学生对李白诗歌作品有了整体的认识和理解,也使他们深度了解了唐朝社会,明白了什么是盛唐气象,感悟到了李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的壮志豪情,核心素养也得以提升。

通过这一系列学习任务,帮助学生“研磨”作品形式、“揉捻”作品文字、“探寻”作品意义,教学过程从“碎片化”走向“结构化”,从单纯阅读向跨学科、跨时代的思辨鉴赏发展,是促进学生核心素养全面发展的有效路径。