文明的对话:何以包容天下

——老子哲学新说与西方宽容理论比较*

2023-10-13刘笑敢杨柳岸

刘笑敢/著 杨柳岸/译

本文产生于一场关于宽容的中西文明对话。这场对话为我的老子研究提供了新的视角和动力:第一,宽容的视角让我看到了老子思想中本来视而不见的概念和理论;第二,和西方宽容理论比较,我看到了老子哲学和中国文化不同于西方文明的独特性,这种独特性往往同时蕴含某种不足和优越性;第三,这一比较让我发现了老子的独特的包容天下的理论视野。这一发现在今天仍有其独特意义。

比较研究和文化对话的参与各方往往是不对等的,比较对象来自不同国家和不同时代,理论关切不一定是直接相关或相对应的。在本文中,我们把西方当代的宽容概念与中国古代道家理论中的相关思想放在一起对照和思考,这种做法有一定的困难,因为双方没有直截了当的对应或呼应。在现代汉语中,toleration和tolerance都可以翻译成宽容,但这个汉语词在古代的儒家和道家文献中都不易找到。当然,这并不意味着类似的态度、理论和美德在古代中国社会中从来没有出现过。

本文讨论的基础是最早的道家文本,即《老子》或《道德经》,这是道家哲学和道教主要的、甚至是最重要的思想来源。从《老子》开始流传的那一刻起,它的思想就似川流一般,不断向现代中国和世界流淌,其中出现过许多分支与交汇。随着时间的推移,人们对老子的思想有了不同理解并向多维度延伸。本文的研究发现了一个《老子》思想的新面貌,一个现今流行的解释尚未涉及的新面向和课题。这不是海阔天空的遐想,而是基于对帛书、简牍等四种新出土文献和传世文献的严肃解读。新出土的版本与通行本或是任一古代版本均有不同程度的思想差异(1)这四种出土文献分别是:三批残损的郭店竹简,它们大体上可以看作一个版本,尽管祖本可能不同;马王堆的两个帛书本(甲、乙);北京大学收藏的竹简本。关于《老子》文本的流变与不同文本的思想差异,参见刘笑敢:《老子古今:五种对勘与析评引论》,北京:中国社会科学出版社,2006年,第2-42页。。我的理论分析是基于对每个术语、概念、句子和段落的仔细辨析;一般假设文本作为一个整体是具有相对一致性的系统,也就是说,它既不是一堆零散的思想的集合,也不是一个遵循现代逻辑的哲学体系。这种解读《老子》的新视角也适应现代社会对宽容的关注。

当现代学者用英语与中国古代思想概念对照引申时,似乎总是存在着必须通过现有的西方哲学术语进行工作和思考的问题。只要涉及哲学讨论,不管研究对象是中国的、印度的还是非洲的,使用西方术语都是不可避免的,尽管并没有适合所有文化和时代的哲学词汇。因此,在讨论老子的哲学时,使用西方术语和理论框架时必须谨慎。本文将尽力对西方哲学框架和老子思想背景中的差异保持敏感。因此,本文在解读文本时,一般情况下尽量不使用西方的概念,在必要时则不得不创造新的术语来表达《老子》中概念的独特含义。

一、老子哲学新说

老子的宽容或包容理论是一种新思想,但这种新观点、新角度与老子哲学的基本理论是一致的。如果缺乏对老子思想的一般性了解,那些与宽容有关的文句就会显得陌生而古怪。为此,我先简要讨论《老子》中三个最重要的概念:道、自然和无为(2)这三个概念的详解,参见Xiaogan Liu,“Laozi’s Philosophy:Textual and Conceptual Analyses”,Dao Companion to Daoist Philosophy,ed.by Xiaogan Liu,New York:Springer,2015,pp. 71-100.。

“道”这一概念的重要性是不言而喻的,它是道家之名的来源。“道”的字面意是道路,通常可以引申为方法、原则以及政治和道德的标准与正确方向。老子的独特贡献是将“道”视作宇宙的起源和根据。“道”通常被描述为不可见、不可闻、微妙的、无形的、无穷的、模糊的、神秘的、一体的,等等。然而,如何用某一简单的现代术语或概念来定义与解释“道”,学界并无共识。即使是在现代汉语中,也没有一个词或术语能够充分地概括“道”之微妙含义,更不用说英语。可以说,“道”的概念是模糊而含混的。然而,对宇宙的起源和真相的任何调查都会面临这样的困难,即使是在现代天体物理学中也是如此,尽管他们已然使用了最先进的理论和最强大的仪器。“道”只能被视为一个不确定的、模糊的术语,对它可以做出不同解释。然而,有两个基本功能可以看作是“道”的核心要义,即宇宙的起源与根据。进入人类社会生活层面,“道”代表最重要的价值和原则,特别是人类社会自然而然的秩序和上位者运用权力时应有的“无为”原则。

值得注意的是老子对“道”的命名,这体现了老子的非凡智慧和人格。他坦言自己并不清楚“道”是什么,也不知道什么是宇宙的根源和根据。这一点常常为研究者所轻忽。第25章的竹简本说:“有[状]混成,先天地生,寂穆,独立不改”。这段话推测了宇宙的起源,但接下来还有更重要的说法:“可以为天下母。未知其名,字之曰道,吾强为之名曰大。”其中,语气里的犹豫和暧昧显示出他的谨慎和明智。老子似乎知道,他自己甚至人类都没有根据确定作为宇宙总起源和总根据的任何具体事物。人类所知的具体事物,如火、水、风、土等,都不可能产生万物和宇宙。但老子相信,世界一定有一个初始阶段和状态,宇宙是从这个阶段演化而来的,而“道”是维系这一过程和结果的基础。然而,他无法确切知道“道”究竟是什么。对他来说,“道”只是一种妥协后的表达,只是作为宇宙基础的那个阶段和状态的象征。如果一定要为它命名,老子只能说它的名字是“大”。显然,“大”不是一个恰当的名字,而是一种状态的描摹。老子的态度是符合逻辑与理性的,甚至从现代哲学和科学的角度来看也是可以理解的,它与多种关于宇宙起源的理论都是兼容的。因此,我们或许不必试图为“道”下一个精确而具体的定义。

老子的态度具有重要意义,反映出人类的知识能力是有限的,特别是关于外部世界的基本问题。认识并承认这种局限性是一种颇有见地的智慧。这也是老子不提出教条式的理论或绝对的对错、好坏之标准的原因。这一点对于宽容这一话题同样重要,也极具启发性。

基于细致的文本分析,显然“自然”是老子哲学的核心或最高价值。老子断言“道法自然”,这就把“自然”置于最高的价值地位。在合成词“自然”中,“自”表示“自己”,“然”表示“如此”。因此,“自然”在字面上表示的是一种“自己如此”(self-so)或“本来如此”(so-in-and-of-itself)的状态,表明事物自发存在与发展的状态,没有人为的干扰或强加的控制。然而,self-so或so-in-and-of-itself在翻译上可能存在误导性,因为在“自然”中,“自”并不一定预设某个可能导致或启动该事物的人或主体。“自然”在多数情况下只是表示事物的存在或发生没有任何已知的原因或推动者。这点与英语中的self不同,后者通常指向主观性或是人为推动。因此,self-so的翻译可能将人们对“自然”的理解错误地引向个体存在或能动性。总之,“自然”的字面意很清楚,但它的含义和内涵却复杂而晦涩,并且有着许多各异的、奇怪的解释。这是因为没有一个简单的词能准确而全面地捕捉到“自然”的全部内容。

想把握老子的“自然”,存在多层次的困难。第一,根据现存的文献,老子应该是这个术语的发明者,但他并没有给“自然”下定义,或是对其含义做解释。我们只能通过上下文来把握,并将其置入整个文本中来分析。第二,纵观历史,学者和注家一再按照自己的逻辑和观点来重构老子的“自然”之义,这使得后来的读者无法准确理解老子的原意。例如,许多学者认为老子的“自然”是所有个体生命的本质,这种理解可能出自王弼注,而王弼注的成书时间要比老子的时代晚5-7个世纪(3)Richard John Lynn,The Classic of the Way and Virtue:A New Translation of the Tao-te Ching of Laozi as interpreted by Wang Bi,New York:Columbia University Press,1999,p. 96.。我们应当有意识地避免使用晚出的解释来代替对原文的准确理解。第三种困难来自对“自然”的翻译。中文的“自然”和英文的nature经常被用来翻译彼此,因此现代学者常常自觉或不自觉地通过nature来理解老子的“自然”,将之作为与人类文化和社会生活相对立的概念(4)Wing-tsit Chan,A Source Book in Chinese Philosophy,Princeton NJ:Princeton University Press,1973,p. 153.。这是我们忠实于文本阅读的一个重要障碍。

为正确理解老子的“自然”,我们先看第25章的这段话:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”显然,这四个句子都遵循“主-谓-宾”结构:人、地、天、道,分别在四个句子中作主语;“法”是常用动词;而地、天、道和自然,是动词“法”的四个宾语,尽管自然与地、天、道不同,它不是实体。这是常规的、直截了当的解读,它符合句法分析,不存在冗余,而且从“人”向“道”一步步推进,没有扭曲语法上的并行性与连贯性。这段话的意思是,人类应该关注现实世界,并从中认识天的原则;天又按照“道”的原则运作;“道”则按照“自然”的原则运作。这里,自然具有价值或规则的含义。从语法上讲,“自然”是一个名词,尽管它在这里的意思是“自然的”(natural)或“自然发展的情况”(a situation developing naturally)。在古汉语中,“自然”只有形容词或副词的意义,即使在这里它占据了主语或宾语的语法位置。“自然”与作为自然界的nature在概念上本无直接关联,直到20世纪初“自然”才用来翻译nature的自然界意义。因此,我使用了“人文自然”这个新术语,以此特指老子的“自然”,用来表示人类文明社会的自然和谐状态,从而与自然界、个体本性、原始社会等概念,以及霍布斯(Thomas Hobbes)理论的“自然状态”拉开距离(5)参见刘笑敢:《老子之人文自然论纲》,《哲学研究》2004年第12期。。看到老子以自然和谐为最高价值和人类目标,这对于理解老子思想与宽容的观念是至关重要的。

“无为”(nonaction)是另一个关键概念。“无为”和“自然”在道家那里经常被认为是类似的术语,但这个看法并不符合《老子》文本的原意。通过仔细分析文本,可以确定“自然”是老子哲学的核心价值,而“无为”是实现该价值的一般方法。“无为”常常被译作nonaction,这并不十分准确,但也可以作为一个符号来方便讨论,只需记住它的真正含义远超字面意即可。“无为”也被译为自然行为(acting naturally)、非目的性行为(non-purposive action)、不费力的行为(effortless action)、不过度(never overdoing)、无意识的努力(no conscious effort)、无既定目标(no set purpose)。现代语言中没有任何术语或概念与《老子》中“无为”的含义相吻合。

仔细阅读文本会发现,老子一再声称“无为”以及其他消极状态大有好处。类似概念有“无事”“不争”“不为”“不武”“不敢”“不怒”“无欲”“不有”“不恃”“无执”“无知”“无私”“无身”等。这些只是几十个类似“无为”的术语中的小部分,它们构成一个与“无为”思想相关的庞大术语家族。

“无为”实际上是一个具有双重含义的术语,它表面的意思是“无”加“为”(no-action)。作为一个孤立的术语,它的字面意是“没有任何行动”,但它在更丰富的语境中的实际含义是在主张一种卓越的、道家式的治理模式。这些带有消极意味的合成词,如“无为”“无行”或“不敢为”,实际上是希望通过一种非常规的方法促成社会和世界恢复自然而然的秩序。一个例证是“辅”。“辅”作为“无为”的一种积极形式,并非一种具体的行动方法。一方面,“辅”和“无为”可以被理解为协助、支持、赞同、鼓励,与控制、压迫、剥削、胁迫等行为相对立。另一方面,“辅”和“无为”必须排除破坏、纵容、包庇与过度保护。用现代语言来表达,“辅”和“无为”可以被解释为为万物提供必要的条件和环境,使其茁壮成长。总之,“无为”和“辅”是在支持一个没有冲突和斗争的、能够自然发展和繁荣的理想世界,换言之,即人文自然的理想世界。

一些学者把“无为”当作普通人的一般行为准则,或者认为老子的圣人相当于统治者(6)有马克思主义学者指出,《老子》的作者和文中的圣人代表了旧奴隶主阶级或新兴地主阶级。(参见古棣、周英:《老子通》,长春:吉林人民出版社,1991年,第458页。)。这些都是不够细致的解读。细读文本可以发现,在《老子》中,“无为”的主体既不是老百姓,也不是现实世界中的任何统治者。很明显,“无为”的主体是圣人,而不是历史人物,也不是任何一个国君。圣人是所有上位者、执事者理想的典范。老子主张,统治者应当控制好自己使用和展示权力的欲望,让万物获得发展和成长的自由。简言之,“无为”不是一种目的,而是一种能够通过它来实现最高理想的措施,创化一个远离人类纷争和紧张的、合乎自然而然之秩序的、和谐的世界。

“无为”理论的基础是老子关于世界的正反互转的观点。对此,他在第40章中指出“反者道之动,弱者道之用”。老子提出的是一种用消极的方法实现积极的结果的模式,这在第48章的“无为而无不为”有所体现。这意味着,统治者实行无为而治的原则,无数的事物就会获得自由成长的机会,实现自我繁荣。显然,这种哲学与我们今天的一般思维有所不同。

二、“包容天下”:《老子》中与宽容相关的思想

西方哲学家为宽容提供了不同定义,这对我们理解西方的思想观念,并与中国文化进行比较大有帮助。科恩(Andrew Jason Cohen)指出,“宽容行为是指在存在分歧的情况下,主体有意地、有原则地不干涉那些反对他的人(或他们的行为),尽管主体自认为有能力予以干涉”(7)Andrew Jason Cohen,“What Toleration Is”,Ethics 115,No.1,2004,pp. 68-95.。菲利普斯(Anne Phillips)引用霍顿(John Horton)对宽容的类似描述:“有意地选择不去干涉自己不赞成的行为。”(8)John Horton,“Liberalism,Multiculturalism and Toleration”,Liberalism Multiculturalism,and Toleration, Basingstoke:Macmillan,1993,p.3;cited in Anne Phillips,“The Politicisation of Difference:Does this Make for a More Intolerant Society?”,Toleration,Identity,and Difference,ed.by John Horton and Susan Mendus,Basingstoke:Palgrave Macmillan,1999,pp. 126-145.而斯坎伦(T. M. Scanlon)揭示宽容概念和实践的复杂性:宽容要求我们接受他人以及他们的做法,即使我们反对这些做法;因此,宽容涉及一种介于全心全意地接受和无节制地反对之间的态度;这种中间状态使宽容成为一种令人困惑的态度;有一些事情例如谋杀是不应该被容忍的;我们在预防这些事情方面能做的很有限,但不需要为容忍这些表达作恶者价值观的行为而约束自己;在其他情况下,我们反对的情绪应该得到适当的约束,如果我们能完全摆脱这些情绪,那就更好了。(9)T. M. Scanlon,The Difficulty of Tolerance,Cambridge:Cambridge University Press,2003,p. 187.

虽然斯坎伦使用了宽容一词,但他依照的是科恩和霍顿对宽容的定义,指的是一种有原则的、不干涉的态度,而非本文对宽容的正面定义。根据他的说法,宽容涉及复杂的情境,需要仔细分析。它既不是一个简单的行动,也不是一个清晰的概念,尽管关于它的写作需要准确和清晰,严肃的学者必须在这个困境中挣扎。斯坎伦提出的另一个值得注意的观点是,在生活中实现一种比宽容更好的状态,是需要付出关注和努力的。这两点对于理解老子和现代政治哲学在宽容方面的关系有重要意义。

虽然在《老子》中没有哪个概念能准确地与“宽容”相对应,但其中一些思想和表述和宽容还是有一致性的,尽管在背景和细节上颇为不同。在第49章对应的帛书中写道:“(圣)人恒无心,以百姓之心为心。善者善之,不善者亦善(之),微善也。信者信之,不信者亦信之,得信也。圣人之在天下也,歙歙焉,为天下浑心。百姓皆注其耳目焉,圣人皆咳之。”老子主张善待好人与值得信任的人,也善待坏人和不可信的人。这一观点与宽容有关。首先,圣人知道好与坏、可信与不可信的区别。其次,圣人知道普通人对待这两种人的方式不同。再次,圣人有意采取与普通人不同的做法,把坏人和不可信的人当作好人和值得信任的人。由于圣人高于所有人,有能力纠正和教育那些坏人和不值得信任的人,圣人似乎有意克制自己,不对这些人直接做什么。因此,我们可以说圣人表现出一种宽容的态度。

然而,这一案例并不属于典型的宽容行为。一般意义上的宽容是好人宽容坏人,值得信任的人宽容不可信的人。但在《老子》文本中,圣人常常“宽容”对立的双方,如好人和坏人、可信之人和不可信的人,他并不刻意改变自己的行为来表达宽容。圣人的目标是实现他的理想,即“歙歙焉,为天下浑心”,即将整个世界创化为自然和谐的社会。在西方的宽容观念中,最终的目标可能也是一个和谐的社会,但直接的诉求却是对主体的行为进行约束,而不是对最终结果的强调。简单地说,西方理论家似乎更注重操作性,规范性,而老子更注重目的性和整体性。

老子关于宽容的观点也可见于第27章第二部分关于对待好人和坏人的一些独到看法:“是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物,是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷。是谓要妙。”如果圣人不拒绝(“弃”)任何一个人或物,那么即使是坏人和无用之物也不应该被排斥。老子没有指出“弃”的具体含义,但可以理解为把东西当作废品扔掉,把坏人关进监狱或处死,或者判定他们是应该被消灭的敌人。不存在应该被排斥的人,那么老子的学说就可以理解为一种扩展到对每个人的宽容,包括坏人。这可以说是宽容的扩大版。老子的视野超越了单纯的、对具体对象的宽容,具有更强的积极意义和包容性。这超越了西方式的对具体行为的宽容,有了老子式的包容,对具体行为的宽容就无关紧要了。

“善人者,不善人之师”这句话是我们都能理解和接受的,但“不善人者,善人之资”的论断却启人疑窦。何以如此?何以可能?老子并没有给出解释。我们可以尝试从两个角度来理解他的想法。一方面,一个坏人被认为是坏的,是因为他的行为,譬如说他偷了邻居的东西。偷东西的行为当然是“坏”的,但他可能是一个好父亲或好儿子,而且他可能在经过适当的教育后能够帮助警察找出其他小偷。这里,一个坏人可能提供积极的帮助。另一方面,这个坏人可能是绝对的恶人,对正常的社会不能提供任何好处或帮助,比如希特勒,但当我们考察他们的历史、动机、政策与同伙时,我们能够汲取教训。通过这种方式,健康的社会可以保持警惕,对社会的邪恶面保持敏锐。在这个意义上,坏人有可能被转化为一种有用的资源。

《老子》中还有其他篇章谈到不应该抛弃坏人的问题。例如,第62章第一部分写道:“道者万物之奥,善人之宝,不善人之所保。美言可以市,尊行可以加人。人之不善,何弃之有!”这段话把作为宇宙的终极来源和基础的“道”,与对万物的养育联系起来。当然也包括坏人,他们也是万物中的一员,理应受到保护。圣人作为“道”的拟人化象征,不拒绝任何人。再则,“道”或圣人不区分坏人和好人,这似乎也是一种宽容。其深层内涵是,“道”和圣人体现了对所有生灵的关怀,这种关怀不同于对坏人的单向宽容,而是对天下万物的包容。

当老子认为坏人值得保护和包容时,这种态度被进一步推向了慷慨。《老子》第63章写道:“为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。”这里,前三句展示了老子的卓越智慧,即从反面开始着手:如果你想在战斗中获胜,你不需要率先出击;太过主动会把你的弱点和缺陷暴露给对手,让他们给你致命的一击。如果每个人都奉行老子的哲学,就不会有挑衅者或是闹事者。对一个国家的统治者来说也是如此,如果统治者过分地采取主动措施控制和胁迫人民,就会给他们带来不安,最终导致叛乱。因此,老子提倡一种有原则的“无为”,以达到“无不为”的结果,因为这意味着人们可以根据自己的意愿和条件来自由地追求自己的利益。

一般来说,老子的想法与常识或我们习惯的生活方式相悖。人们主动做某件事情通常是有目的的。比如,为了获得更好的结果,人们应该做得更多并更加果敢。但这么做,他们可能会走向极端,使自己筋疲力尽。当人们在某件事情上失败时,他们通常认为自己没有付出足够努力,或者认为失败是他们的命运。但在老子看来,巨大的努力、奋斗和挣扎是没有必要的,甚至可能是有害的,这会使他们的愿望落空,破坏他们原有的节奏。例如,一个过分渴望获得冠军的游泳运动员可能会失利,因为到了比赛的时候,她要么太紧张,要么训练得太疲惫,无法出色发挥;政治家可能会在竞选中落败,因为他们对对手的攻击太过严厉,而对自己的赞美太过夸大;一个将军可能会输掉一场战斗,因为他过于渴求胜利,以至于变得焦躁与莽撞。有无数的案例表明,一味采取常规思路的行动——太急切、太积极或太严厉,往往会导致与所期望相反的结果。这些都是老子的著名论断提供给我们的教训:“反者道之动,弱者道之用。”

对于第四、五句“大小多少,报怨以德”,老子建议,我们可能不必跟进和担心那些会引发冲突和招致怨恨的损害或损失;相反,我们可以“报怨以德”。当然,这是在建议我们对引发自身怨恨的任何事物或人都保持一种宽容的态度;但即使是在这里,它也不仅仅是宽容。这里似乎又一次违背了常识和一般的道德原则。主流文化和儒家学说都强调明辨是非、善恶分明的重要性。因此,我们应该以德报德,以批评甚至惩罚来回应道德错误。怨恨一定是由某人对我们的错误行为引起的,所以我们用批评来报答,或给他或她一个教训。然而,以德报怨似乎把好与坏、对与错混为一谈。

因此,孔子不赞成老子的观点并不奇怪。有人问孔子:“以德报怨,何如?”孔子回答说:“以德报怨,何以报德?以直报怨,以德报德。”(《论语·宪问》)这里的“直”意味着以牙还牙,让犯错的人遭受惩罚,或者至少那些表达怨恨的人应该受到批评。这也是西方的宽容思想所允许的。

谈到老子如何将类似于宽容的理念延伸到战争中的敌人身上,可以看第31章的一段话:“兵者,不祥之器,非君子之器。不得已而用之,恬淡为上,胜而不美。而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可以得志于天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众多,以哀悲泣之。战胜,以丧礼处之。”

“杀人之众多”的说法有意模糊了敌我之间的差别,所以这种悲悯同样给予了被杀的敌军。这显示出赢得战争后对政治和军事上的对手的宽容。即使这种情感只是针对死去的敌军,但这对于我们反思胜利后如何对待敌人也是有意义的。遵循老子哲学的精神,约束复仇的愿望比消灭战败和投降的敌军要好。对曾经支持过自己敌人的占领区民众进行扩大化打击,会阻碍一个国家在内战或是与其他国家冲突后的团结。显然,对以前的敌人进行持续性的暴力攻击,歧视他们以及他们的家人和亲属,会使整个国家处于高度紧张,有时还会对可能发生的叛乱和反抗表现得过于敏感。相比之下,如果一个国家能够成功地避免大规模的冲突和报复行为,不对在战场上幸存下来的敌人采取进一步的暴力行动,将更容易实现双方在战后的和解。对不必要的报复和惩罚表现出极大的克制,也将使国际冲突后和平友好的国际新秩序更容易实现。这时,“包容天下”的观念比具体的宽容行为可能更有意义。

老子“战胜,以丧礼处之”的精神是一种人文主义和人道主义的精神,也契合西方平等观念背后深厚的宽容理念。可悲的是,老子的智慧和精神仅仅停留在古代道家的思想中;它们没有在中国传统文化主流中占据一席之地。纵观历史,在民间观念中,中国人相信并奉行“胜者为王,败者为寇”“汉贼不两立”的观点,这些都是在中国颇为流行的谚语,在政治和文化冲突中具有影响力。从老子的角度看,这些思想不会帮助他们赢得所期盼的战后和解,而将导致长期的政治分裂与对抗。

虽然老子应该是一个坚定的和平主义者,但他绝不是一个乐于投降的逃避者。他说,当一个人面对战争和入侵时,只要坚持“慈”,就能在进攻中获得胜利,在防御中获得安全。《老子》第67章指出:“我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣!夫慈,以战则胜,以守则固,天将救之,以慈卫之。”

宝物虽然有三件,但最重要、最强大的显然是“慈”。“慈”可以勉强翻译为deep-love,也可以理解或翻译为仁慈(kindness)、同情(compassion)、仁爱(benevolence)、关怀(care)、慈爱(loving-kindness)、柔情(tender-affection)、母爱(maternal love)等。虽然“慈”在英语中没有一个准确的对应词,但通过查阅字书和文本比较,可以发现它有四个方面的内容:其一,“慈”是一种没有具体对象的爱,所以它与恋人之间的情感无关;其二,因为它没有具体对象,所以它意味着一种博大而包容的爱;其三,“慈”是一种温和而长久的情感,与强烈的情感如爱欲不同;其四,尽管“慈”是对他人的一种纯粹的情感,但根据上下文,它也能给他人带来实际的利益。虽然“慈”不应该被狭义地理解为父母之爱,但又确实常被用于表达居上位者对其亲属的保护性情感。因此,“慈”可以被概括为无条件的、包容的、博大的、长久的、温柔的爱。

老子的“慈”是第一件宝物,代表了圣人对世界上所有人的基本看法和态度。圣人把坏人和不可信的人视作万物的一部分,不加区别地对待。这让人能够理解为什么圣人会以德报怨,这就像父母会引导犯了错误的孩子,而不是简单地惩罚他们。这是基于老子主张的适当推论。这样的态度类似于宽容,虽然理论背景有所不同。对所有人的“慈”也给了圣人极大的勇气,当必须采取措施时,他可以站出来保护他的人民,攻击他的敌人。这显示出绝对的自信和必胜的决心,因为圣人从不与个人或政治上的对手树敌,也决不可能以懦弱的姿态来面对强敌。因此,老子自信地认为“夫慈,以战则胜,以守则固”。换言之,老子对敌人的宽容是一种自我选择,源于他那独特的社会和道德思考。

简言之,老子的哲学不包含任何歧视。圣人把所有人的想法都当作自己的想法,并不代表一般生活中的某些特定的价值、偏好或立场。因此,圣人不必以宽容的姿态去应对他人或他人的特质。圣人体现出博大的包容性,对人和万物无所不包,通过“慈”来关照他们,以真诚来对待他们。

三、老子思想全景与当代宽容理论之异同

为进一步阐明老子哲学与现代宽容理论的异同,我们将用现代理论工具来总结前文的讨论,这构成并扩展了现代与传统、中国与西方的文明对话。

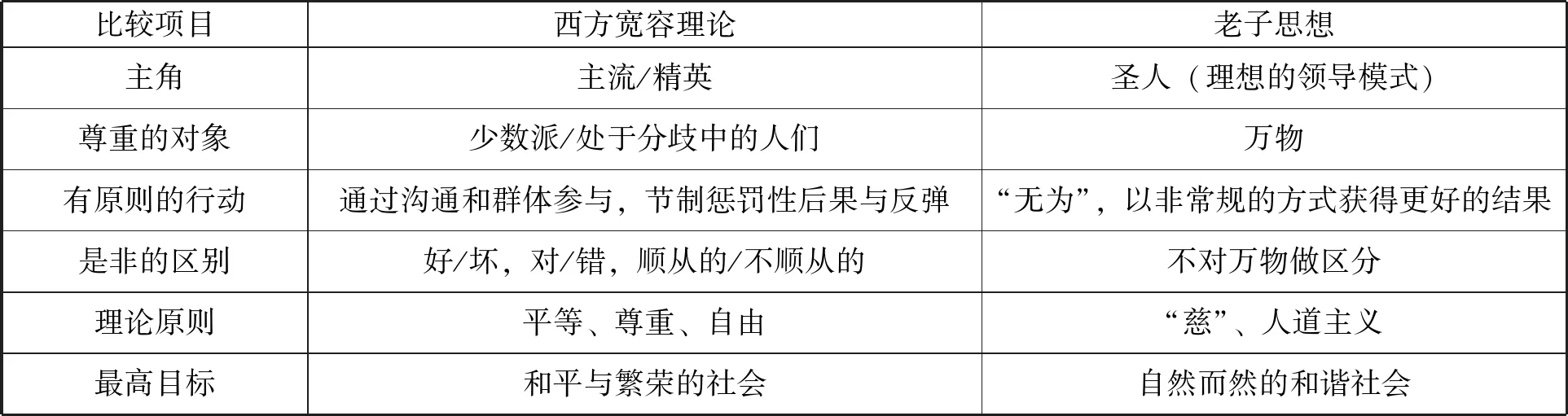

如前所述,科恩明确提出“宽容的八个界定条件”,强调“宽容行为是指①在存在分歧的境况下,②主体③有意地、④有原则地⑤不干涉那些⑥反对⑦者(或他们的行为),且⑧主体认为自己有能力予以干涉”(10)Andrew Jason Cohen,“What Toleration Is”,Ethics 115,No.1,2004,pp. 78-79.。为了方便比较,我将把这些界定条件重新组合为代表行为主体的甲组和代表行为对象的乙组。甲组的首要条件是②践行宽容理念的主体(个人或团体)。其他四个条件是:③存在故意性;④出于原则性的理由;⑤不干涉;⑧处于能够干涉的地位,或者至少相信自己有能力干涉。乙组的首要条件是⑦宽容行为的客体(即被宽容的对象),他可能是①在主流社会中与甲组存在分歧的个人或者群体,他们的行为、信仰,如果得不到宽容,⑥他们将会被甲组反对(参见图1)。

根据这八个宽容条件,老子的理论与现代自由主义的宽容概念确有相似之处:如果我们把老子笔下的圣人作为甲组②宽容的主体,他的论调似乎很适合作为一种宽容理论。圣人把坏人和不可信的人与好人和值得信任的人同等对待,以德报怨;把军事胜利看作葬礼,因为有太多的人因此失去生命,包括敌人。所有这些行为都是③有意的、④有原则的,⑤避免了对坏人和恶行作出更典型的反应,如批评、仇恨和排斥。同时,我们可以将坏人和不可信的人轻易纳入乙组:他们已经呈现出与圣人或普通人不同甚至相反的一面,所以如果圣人不表现出宽容的态度,他们通常会面临批评和惩罚⑥。

这样看来,老子的理论似乎与科恩为现代宽容概念所界定的所有条件都很吻合。图1显示了老子哲学和宽容理论之间明确的对应关系。圣人与甲组的对应关系是这种比较的基础,有助于指明人类在宽容这一问题的理解上具有的普遍性与相似性。这是老子哲学中一个关注如何应对错误的或是令人反感的事物的视角,也是文明对话和文化比较研究中的一个新视角。然而,这些相似之处并不是平行比较的结果。相反,为了在现代宽容理论的框架内展开研究,我对《老子》所做的定义中的要素进行了整理,正因如此,我们忽略了老子宽容思想的原始形态。我们所做的工作只是一种在现代语境下探究老子理论的简易法门。为了更全面地考量,我们有必要关注老子的原始表述。

在《老子》中,圣人不是宽容的直接主体,尽管他似乎提倡一种宽容的态度。“他”既不是历史人物,也不是现实生活中的人,而是一个为宣传世界的理想秩序和理想状态,代表老子发言的完美模范。他是“道”的拟人化象征,超越了万物,深切关怀着所有人类和万物。因此,他不属于万物或人类,而是一个有代表性的圣像,一个指导所有人的理想。他最关心的是整个世界的情况,以及如何让万物茁壮成长。图2展示了圣人与普通人的关系以及宽容行为中两个对立方的关系。

图2 老子宽容思想全景

图2显示出圣人高于万物并且关心它们,图中左上方的箭头则表示甲组是圣人的代表。圣人不是宽容的主体,而从属于万物的甲组是一个假定的主体,根据圣人的学说去宽容同样从属于万物的乙组。在老子的思想中,宽容的其他界定条件都是不确定的:意图、原则和自我克制都只是假设,而不是现实中甲组可能展现的态度。甲组可能处于也可能不处于优势地位。而乙组这些宽容行为的客体,他们同样是普通人中的一员,但可能拥有不同的经历,行为与主流不一致,所以通常会遭受批评和惩罚。这一作为被宽容对象的群体在万物的世界中同样真实。但这两个群体都不等同于圣人。

总之,甲组作为圣人的化身,实际上并不存在于老子的思想体系中,乙组才更接近普通人的现实生活。圣人超越万物,无论好坏,所以他不是宽容行为的真正主体。他表面上的宽容实际是由对“无为”(nonaction)、“慈”(deep-love)和人文自然(civilized naturalness)的信奉来引导的。因此,严格来说,老子关于宽容的思想与现代西方理论有很大不同。表1总结了在此得出的关键论点。

表1 老子思想与当代宽容理论的比较

四、从西方到中国,从宽容到包容

当代西方的宽容理论讨论的往往是具体的情境,常常是一对一的态度问题,这是一个优点,也是一个缺点。优点在于具体、容易操作、容易见效,这或许与他们的个体主义(individualism)传统相一致。缺点可能在于就事论事,缺少更高的、从整体出发的价值原则作指引。

老子的包容与之不同。老子的关切对象和范围是天下,是无分别的天下万事万物。《老子》中没有提到过任何具体的人、家、国或邦。《老子》五千言,国或邦出现20余次,天下则有60次,是邦、国的三倍。可见,《老子》最关注的是整体的天下,是没有亲疏远近的天下的一切存在及其秩序和状态。换言之,老子之圣人最关心的是万物和所有人,也是对万事万物的无条件的容纳和关切,这显然超越了任何有具体对象的宽容。

在当代西方理论中,“宽容被称为‘自由主义的实质核心’”(11)Jean Hampton,“Should Political Philosophy Be Done without Metaphysics?”,Ethics 99,No. 4,1989,pp. 791-814.,显然,老子的包容理论可以容纳这种宽容,但明显超越了这种着眼于具体对象的宽容。老子思想中的那些似乎与西方宽容理念相符的文句背后,更高更重要的价值可称之为天下主义和人道主义,尽管老子不可能使用这些术语。老子的“道法自然”“辅万物之自然”“战胜而以丧礼处之”等主张的背后,是对整个世界的形态和秩序的关切,是对一切生存者的平等的慈柔之心,远超出某个国家或民族、某个地域或群体,更不是某个家族或集团。这样说来,老子思想的实质是没有选择的包容,是包容天下、包容万物,这就不同于对具体事物的宽恕或宽容。概括说来,西方文明突出宽容的价值,这的确是对人类文明的一大贡献。然而,本文的分析说明,宽容的理念有具体性、对象性、事件性的优点,但老子包容天下的理想有更宏大的襟怀,具有理想性、方向性和整体性的优点。老子的包容可以容纳和体现西方的宽容,而西方的宽容因其具体性而无法体现和吸纳老子包容天下的博大胸襟。

老子的目的和最高目标是整个世界的和平与和谐,它是包罗万象、涵盖一切的。这似乎过于理想,有些不切实际,特别是相对于目前道德哲学中的实用主义趋势而言。然而,人类必须面对这样一种情况:我们现代世界的价值观已经趋于支离破碎(12)根据格雷格·彭斯(Greg Pence)的说法,在麦金泰尔(Alasdair MacIntyre)看来,“现代社会继承的伦理传统并不是单一的,而是一些相互冲突的传统的碎片:我们是柏拉图式的完美主义者,故而向奥运会的金牌得主致敬;是功利主义者,所以对战争中的伤员采取分级原则;是洛克主义者,肯定权利先于财产;是基督徒,将慈善、同情以及道德价值平等理想化;是康德和密尔的信徒,肯定个人自主权。无怪乎在道德哲学中道德直觉会发生冲突”。(Greg Pence,“Virtue Theory”,A Companion to Ethics,ed.by Peter Singer,Cambridge MA:Blackwell,1993,pp. 249-258.),或者说,我们同时面对全球化与碎片化这种似乎矛盾的现实。由于知识的专业化,我们的视野和思想正在变得日渐狭窄,世界上几乎所有地方的秩序与和平都日益受到恐怖主义和各种冲突的威胁。专业或技术手段,包括倡导宽容理论,都无法解决和消除这些动荡。世界需要一个更广阔的视野和更具包容性的心态来处理这些问题。这可能需要协调各种技术、工具和理论,包括道家的理论。

罗伯特·保罗·沃尔夫(Robert Paul Wolff)的批评是恰当的:“我们必须摒弃将社会视为竞争群体的战场的印象,制定一个比仅仅接受利益冲突和习俗差异更崇高的社会理想。我们需要一种新的社会哲学,超越多元主义,超越宽容。”(13)Robert Paul Wolff,“Beyond Tolerance”,ed.by Robert Paul Wolff,Barrington Moore Jr.,and Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance,London:Jonathan Cape,1969,pp. 3-52.针对沃尔夫的呼吁,老子的哲学,尤其是他包容天下的眼光和胸怀,为解决利益冲突和分歧提供了另一种精神、另一种途径,这就是包容天下的态度和原则。

当今人类面对全球化的现实时,不得不面对各种文化、种族、价值、道义之间的差异和冲突,面对这种复杂的矛盾和摩擦,宽容当然有其价值和意义,但毕竟有点无可奈何的、被动的意味。而在老子包容天下的襟怀中,各种差异的共生共荣就是世界的本来样貌,欣然承认和接受差异和不同并坦然地生活于其中,那么冲突就不是必然的,战争就不是人类的宿命。如果差异的各方都有这种包容的襟怀,那就不仅仅是容忍差异,而是视差异为常态,为一种共生共荣的现实或未来。显然,这种可能性是值得向往和追求的,也是可以在不同程度上实现的。这也是中西文明之对话可以带给我们的有益启示和希望吧。