论胡塞尔自身意识理论的三个阶段

2023-10-13宋文良

宋文良

自身意识(Self-consciousness/Selbstbewusstsein)是自笛卡尔以降近代哲学中的核心主题之一,也属于最饱受争议的问题。什么是自身意识呢?不同的哲学家有不同的回答。而胡塞尔是怎么理解和定义自身意识呢?不同的研究者对此又有着不同的解释。本文的目的在于通过回顾胡塞尔的思想演变,从认识论方面对胡塞尔的自身意识理论做一系统性新解。总体来说,在笔者看来,胡塞尔对自身意识的规定经历了以下三个阶段:(1)自身意识作为对当下单纯体验材料的内感知(1900/01);(2)自身意识作为超越论的-内在的纯粹意识领域中个别意向行为所具有的伴随性的、潜隐性的自身觉知(约始自1907年);(3)自身意识作为整个超越论的内在意识所具有的普遍必然本质,此即胡塞尔《观念I》中的纯粹自我概念(1913)。在详细解释这三个定义之前,我们将首先说明自身意识问题对胡塞尔来讲到底是一个什么样的问题、它包含哪些层面;再简要评述学界对胡塞尔自身意识理论的三种代表性解读,指出这些解读基本是从意识研究或存在论的角度做出的;最后,从认识论角度,通过追溯胡塞尔的思想历程,逐次论述自身意识的以上三个定义,以期提供一种对胡塞尔自身意识理论的系统新解。

一、 自身意识问题的两个层面以及对胡塞尔自身意识理论的三种代表性解读

自身意识的问题首先是一个心理学的问题,或者说存在论的问题。这里所说的心理学是指广义的以心理现象或意识为研究对象的科学。可以说,每门科学都有着专属的研究领域,都以特定类型的存在者为研究对象。因此,每门科学都是一门存在论,或者更确切地说,都是一门存在者论,即以特定类型的存在者为研究对象的理论。心理现象是一种特定类型的存在或存在者,以之为研究对象的存在论就是心理学。

什么是心理现象呢?如何区分心理现象和其它现象(如物理现象、生理现象等),并相应地界定心理现象的范围呢?一般来讲,人的主观意识就是心理现象。我们或许会讲,主观意识具有自身意识,而外物不具有自身意识,这是区分心理现象和其它现象的一个标准。比如,我意识到前面是一棵树,同时我知道我意识到了前面是一棵树。这个“知道”就是自身意识,就是意识对其自身的意识。而这棵被意识到的树作为物理现象则不具有自身意识,它对它自己没有意识。那么,是不是所有的主观意识,不论低级的感觉活动,还是高级的思维情感活动,都具有自身意识呢?自身意识和原本的意识(比如“对那棵树的意识”)以及反思、回忆是什么关系呢?这些提问都是从心理学或存在论的角度做出的,旨在更好地理解何为自身意识,进而更好地理解何为意识。

此外,还可以从认识论角度来理解自身意识问题。认识论或称知识论,旨在解决“什么是认识/知识”“认识/知识是否可能、如何可能”等问题。尽管知识日益积累,科学日益进步,但知识与科学一直遭受着怀疑主义者(如休谟)的攻讦。如何克服怀疑主义?是否可以寻得绝对不可被怀疑、绝对确然无误的东西呢?从近代哲学的首位哲学家笛卡尔开始,哲学家们便开始从主观意识活动或认识活动内部来寻找知识的确然性基础。借助初步的哲学反思,我们或许会获得下述看法:外在客观对象或物理对象是通过外知觉而被意识或认识到的,它们可能不存在或者不像我们所认为的那样存在;而主观感觉、主观认识活动是通过内知觉而被意识到的,它们的存在是清晰确然的。比如,所看到的树可能事实上并不是一棵树,而是一根电线杆;而主观上对“这棵树”的看或认识则确实发生了,被我们亲身内在地体验到了,因而是明白无误的。可以说,这里的内知觉就是主观意识对其自身的意识,即自身意识。但这种内知觉、这种自身意识真的是确然无误的吗?为何如此?又在何种意义上如此?这些都是从认识论的角度对自身意识的追问,旨在从自身意识之中觅得一块不可被怀疑的、绝对确然的基础,从而逐步瓦解怀疑主义的攻击,为知识和科学的可能性辩护。

胡塞尔使用“内知觉”“内意识”“原意识”等概念处理自身意识的问题。他明确指出自身意识问题所包含的存在论维度和认识论维度,而且他对自身意识问题的研究主要受认识论动机的引导,试图从中觅得“怀疑论所无法动摇的一个支柱”。(1)[德]胡塞尔:《逻辑研究》第2卷第2部分,倪梁康译,北京:商务印书馆,2017年,第1245页。但学界对胡塞尔自身意识的解读基本是从心理学或存在论的角度做出的,对其认识论意义关注还不够充分。对此,我们先做简要的回顾和评价。

第一种解读的代表人物包括图根特哈特(E. Tugendhat)、格洛伊(K. Gloy)、弗兰克(M. Frank)、亨利希(D. Henrich)、克拉默(K. Cramer)等。(2)See Ernst Tugendhat,Selbstbewuβtsein und Selbstbestimmung,Frankfurt am Main:Suhrkamp,1979,S. 52-53;Karen Gloy,Bewuβtseinstheorien:zur Problematik und Problemgeschichte des Bewuβtseins und Selbstbewuβtseins,Freiburg/München:Alber,2004,S. 296.他们认为,胡塞尔持以下观点:自身意识以原本意识为对象,是对原本意识的反思,是一种对象化的、高阶的、反思性的意识活动。比如,看一张桌子,这是一个原本意识。所谓的自身意识就是对这个原本意识的后续反思,是内在地“看到”(知觉到)对这张桌子的看。原本意识是对原本对象(如这张桌子)的意识,是第一阶的或低阶的意识活动;而反思则以原本意识本身为对象,是第二阶的或高阶的意识活动。这一解读的支持者认为,胡塞尔反思性的自身意识理论面临着无限后退的困难。也就是说,原本的意识被后续的反思察觉到,这后续的反思又被进一步的反思察觉到,而这进一步的反思又被更进一步的反思察觉到,如此循环反复,以至无穷。

第二种解读认为,胡塞尔所理解的自身意识并不是对原本意识的后续或高阶反思,而是在原本意识发生过程中就同时伴随着它,是原本意识对其自身的一种前对象化的、前反思的意识。这种解读在当下的胡塞尔研究界应该说是标准的、被广泛接受的解读,其代表人物包括肯恩(I. Kern)、倪梁康、扎哈维(D. Zahavi)、张伟、维辛(L. Wiesing)等。(3)See Liangkang Ni,“Urbewusstsein und Reflexion bei Husserl”,Husserl Studies 15,1998,S. 77-99;Dan Zahavi,Subjectivity and Selfhood:Investigating the First-Person Perspective,Cambridge/Mass.:MIT Press,2005,pp. 37-43;Wei Zhang,“How is a Phenomenological Reflection-Model of Self-Consciousness Possible?A Husserlian Response to E. Tugendhat’s Semantic Approach to Self-Consciousness”,Husserl Studies 32,2016,pp. 47-66;Lambert Wiesing,Ich für mich. Phänomenologie des Selbstbewusstseins,Berlin:Suhrkamp,2020,S. 55-59.我们可以用下述公式来表达这种解读对自身意识与原本意识之间关系的理解:

{[自身意识+意识行为(如对某个桌子的看)]→被意识到的对象(如被看到的桌子)}

按这个公式,意识行为、自身意识以及被意识到的对象等要素构成一个完整意识活动。自身意识作为其中的一个特征,也是随其发生而发生,随其结束而结束的。因此,在这种解读看来,胡塞尔的自身意识摆脱了反思性的自身意识理论所面临的无限后退难题。因为他所理解的自身意识不是一个独立的意识行为,而只是其所具有的一个特征,这个特征不可能再有属于它的特征。

但第二种解读没有对非对象化的自身意识做详细分析,也没有说明它到底是如何可能的。那么,意识如果不把自身当成对象,不将自己对象化,它怎么能够对自身有意识呢?第三种解读正是针对这些困难而提出的,其代表者是拜尔(C. Beyer)。(4)See Christian Beyer,“Husserls Konzeption des Bewuβtseins”,Edmund Husserl 1859-2009:Beiträge aus Anlass der 150. Wiederkehr des Geburtstages des Philosophen,Hrsg. von Konrad Cramer and Christian Beyer,Berlin:Walter de Gruyter,2011,S. 43-54.他认为,胡塞尔所理解的自身意识虽然不是后续的、反思性的意识行为,但也不是全然非对象化的意识,而是一种特殊的对象化的高阶意识行为。原本的意识活动是一种通常的对象化活动,它将注意力全部投向它的对象。比如,在看这张桌子时,我的注意力集中在这张桌子上。这种包含着注意力的意识活动是通常意义上的对象化活动。但在原本意识将其注意力全部投向外在对象(一阶对象,如这张桌子)的同时,这个原本意识自身也以一种特殊的、不被关注的方式被意识到了,即被对象化了。这是一种潜隐性的对象化方式,它把原本的意识当作潜在对象来对待。在原本的意识行为发生的同时,自身意识便意识到它,但并未关注它,所被关注的还只是原本意识行为的原初对象(如这张桌子)。只有在后续的反思活动中,原本的意识行为才被关注到,才以一种被注意、被关注的方式被对象化。在第三种解读看来,自身意识是一种特殊类型的对象化意识,自身意识若是不以某种方式将原本意识对象化,它也就无法意识到原本的意识。

以上三种解读主要是从意识研究或存在论的角度做出的,它们围绕着“什么是自身意识”“自身意识与原本意识和反思之间是什么关系”等问题进行。但如上所说,胡塞尔对自身意识的思考及其整个意识研究,尤其是在其现象学思想初创时期,主要受认识论兴趣引导。此外,这三种解读或许并未充分关注到胡塞尔在自身意识问题上的思想演变,而或许暗中预设了在胡塞尔这里存在着一个单一的、固定的自身意识理论样式。下文,笔者将主要从认识论角度,通过追溯胡塞尔的思想演变,来阐释其思想历程中的三个自身意识概念及其关联。

二、 自身意识作为对当下单纯体验性材料的内知觉(1900/01)

胡塞尔的现象学哲学试图克服怀疑主义,并为全部知识和科学奠定一个坚实基础。要克服怀疑主义,就要先确定什么是绝对不可被怀疑的,之后在此基础上设法逐步证明那些暂且可被怀疑者。这可以说是胡塞尔认识论奠基工作的总体路径。在出版于1900∕01年的《逻辑研究》中,便可以发现胡塞尔在这方面的努力,本节的论述将限定在胡塞尔在这一时期的思想主张。他当时实施了“向实然状态的还原”(die Reduktion auf den reellen Bestand)。“实然状态”(reeller Bestand)指的是认识活动中真实的、实然的、不可被怀疑、不可被否定的部分。在《逻辑研究》中,胡塞尔认为这些部分就是意识活动中的单纯体验材料或单纯感觉。而对这些当下单纯体验的觉知就是一种内知觉,这种内知觉就是胡塞尔这里的第一个自身意识概念。

我们先来看,胡塞尔当时是如何理解内知觉与外知觉及其关系的。外知觉对他来说是对外部对象的感知,是一种超越性的、意向性的意识活动。比如,在看一个白色杯子时,我们认为在主观的白色感觉之外,有一个客观实在的白色杯子。就此来讲,它超越了主观的白色感觉。实在的白色杯子不能像主观白色感觉那样直接显现,只能借此而被构想和设定。借助于直接显现的白色感觉来意指不直接显现的、超越的外在客观对象的活动,就是胡塞尔当时所理解的意识的意向性活动,即外知觉。外知觉并非确然无误的,因为“我可以怀疑,究竟是否有一个外在对象存在,一个与外在对象有关的感知是否正确”(5)[德]胡塞尔:《逻辑研究》第2卷第2部分,第1261页。。

与之相反,内知觉只是单纯接受主观感觉,而不超出这些素朴感觉之外,去臆想和设定某个客观存在的对象。胡塞尔认为,这些内知觉中的单纯主观体验是确然明见、无可置疑的,因为“现在我们不再是通过它们而感知到那个外在的对象”,“怀疑一个内在存在的以及如其所是地内在被意指的东西,这是一种明见的背理”(6)同上,第1261页。。原因在于,其中还没有任何对象可被怀疑,只针对这种纷杂的体验材料,怀疑活动还无法启动。只有意向性的认识活动超出单纯的体验材料之外去设定某个外在对象之后,怀疑活动才可能发生,才能够怀疑这个外在对象是否真的符合我们的主观认定。

这里的内知觉不是一种意向性行为,不是通常所说的认识行为,而是认识发生之前的单纯接受性的意识活动。之所以不能够说这种意识活动是一个可能错误的认识行为,正是因为它压根就还不是一种认识,而是认识之先的一种状态。在这一状态基础上,某个认识活动才可能发生。比如,我根据视觉和触觉体验来判定说前面有一杯咖啡。单纯的视觉和触觉体验还不是认识,在此基础上所做出的理解和判定才是认识,才可能有误:面前其实可能是一杯茶,因而对一杯咖啡的判定是有误的。在胡塞尔看来,要想检验某个认识是否正确,就需要暂先退回到认识发生之前的单纯体验,也就是暂先实行“向实然状态的还原”,然后再查看所做出的某个认识、某个判定是否符合单纯体验。可见,胡塞尔这一时期的认识论思想带有明显的经验主义或感觉主义色彩。所有意向性的认识活动都被他视作可被怀疑的、并非绝对确然的。此时,他还没有看到意识的意向性活动或超越性活动其实包含着多个层次和步骤,还没有看到其实并非其中的每一步都是可被怀疑的、可能错误的。这一点我们将在下一节中具体说明。

总之,胡塞尔在《逻辑研究》中把意识的意向行为理解成是超越单纯内在感觉而构想外部对象并认定其存在的活动。而作为内知觉的自身意识不是这种意义上的意向行为,也并非其中的构成性要素;毋宁说,它是与这种意向行为相抵触、相矛盾的,是这种意向行为被拆解、被解构之后的剩余物。这种意义上的意向行为是一种经验性的认识活动,它认定了经验性的实在物的存在,并反映了意识在认知过程中的综合作用和建构能力;而内知觉则是逆向的活动,试图“拆解”或“废除”意识的认知机制,而回到意识在认识论上的最原初状态,即单纯的未经阐释和建构的体验材料。胡塞尔在《逻辑研究》中尝试以这最原初状态为根据,来审视意识在认知过程的每一步是如何展开的、如何发生的、是否合法。这个内知觉意义上的自身意识与上述三种对胡塞尔自身意识理论的解读都不同:它既不是后续的反思,因为这种后续反思也是一种意向行为;也不单是完整意向行为中的一个特征或要素,因为它实际上与意向行为相抵触,是意向行为被拆解后的结果;它也不是特殊的、不带有注意力特征的对象化行为,因为这种行为也是意向性的,而内知觉则不是意向性的。但《逻辑研究》发表几年后,胡塞尔认识到这个内知觉意义上的自身意识概念是成问题的,并提出新的自身意识概念。

三、 自身意识作为超越论的意向性意识中的伴随性意识(约始自1907)

关于上述内知觉概念,我们可以追问:果真能够单纯感知体验材料而完全不加任何主观构想和解释(意识的立意功能)吗?单靠这些体验材料,可以完成认识论批判和奠基的任务吗?(7)笔者认为,对这两个问题的回答都是否定性的,由于篇幅所限,在此不做深入探讨。关于这两方面质疑,参见Dieter Lohmar,“Zur Vorgeschichte der transzendentalen Reduktion in den Logischen Untersuchungen. Die unbekannte Reduktion auf den reellen Bestand”,Husserl Studie 28,2012,S. 1-24.只有这种内知觉才不可被怀疑、才能够作为认识论基础吗?实际上,胡塞尔在1907年所做的五篇讲座稿《现象学的观念》中就提出超越论的还原,并以之替代向实然状态的还原。在由此开启的超越论现象学框架下,我们可以发现胡塞尔的第二个自身意识概念,即自身意识作为超越论的意向性意识所具有的伴随性隐微意识。

胡塞尔通过超越论还原认识到,意识的超越性或者说意向性包含两个层次:意识首先超出单纯体验材料之外去设立一个单纯意义对象(单纯作为某个意涵的对象),然后再超出意义对象之外设定一个实在对象。(8)关于超越一词的双重意涵,参见[德]胡塞尔:《现象学的观念》,倪梁康译,北京:商务印书馆,2016年,第37-38页。他认识到,第一层的超越,即意向性作用中的单纯意义给予活动,也是绝对无可置疑的;而第二层次的超越,即意向性作用中的存在设定行为,则是可被怀疑的。如果施行向实然状态的还原,如果只认同实然的单纯体验材料的确然明见性,而不承认单纯意义对象的绝对明见性,那么,这就是一种“先入之见”(9)同上,第12页。,一种“偏见”(Vorurteil)。因此,胡塞尔的超越论还原只要求“排除作为一种仅仅是附加的实存的一般超越之物”(10)同上,第11页。,而不排除对实然的单纯体验材料的超越(即单纯的意义给予活动)。

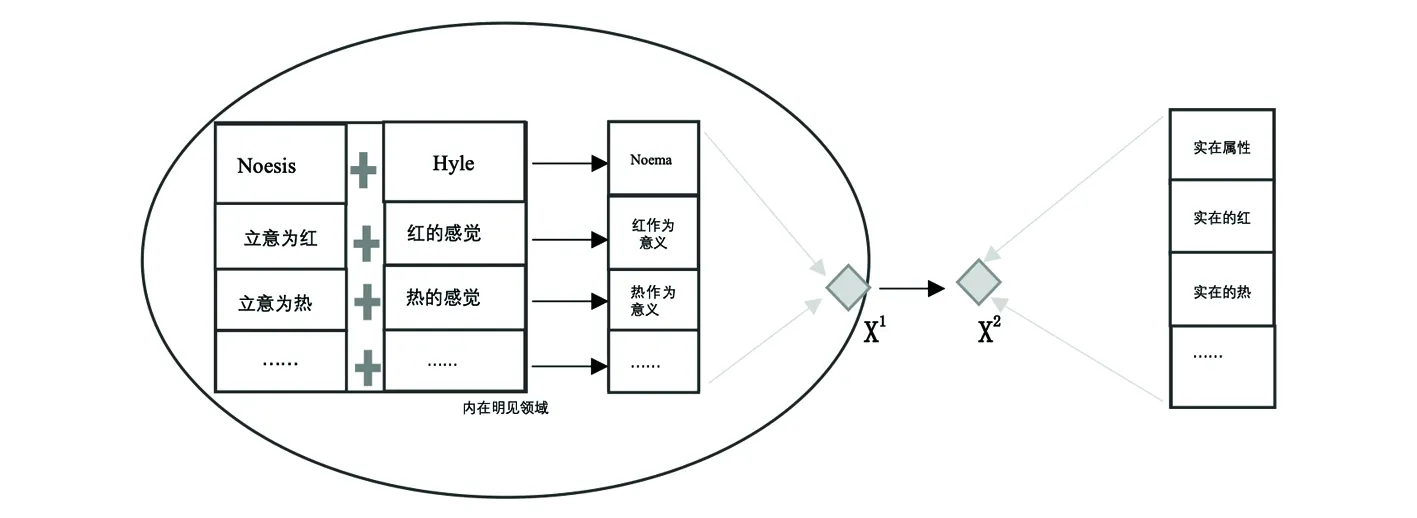

所有不可被怀疑的、不可被超越论还原所排除的,胡塞尔称之为内在的明见领域(immanente Evidenzsphäre),这个内在领域本身包含着一种意向性结构(11)这里说的意向性已与上节讲的《逻辑研究》中的意向性不同,它不再是指向外部超越对象(实在世界等)的经验性的、带有存在认定特征的意识活动,而是超越论的意识所具有的构造内在单纯意义对象的功能。。我们可以用下图来展示:

左侧椭圆内部表示绝对不可被怀疑的、确然明见的领域。这一领域包括三重要素:单纯的体验(Hyle[质料])、中立性的意向行为(Noesis,即单纯给予意义的活动)和中立性的意向相关项(Noema,即单纯作为意义的对象)。(12)图中的X1是指诸意义(红、热等)的载体(如杯子、桌子等),这个载体是一个意义基体,是特殊的意义,不包含实在设定,因此它也属于绝对不可被怀疑的内在领域。X2是指超越的(在上述第二层的意义上)实在之物或曰实体。如上节所述,单纯体验或质料之所以不可被怀疑,是因为它处在对象化或客体化的意向行为之前,其中还不包含任何被意指的对象。而中立性的意向行为以及中立性的意向相关项之所以不可被怀疑,则是因为其中不包含任何存在认定的要素。换言之,我们只是单纯理解所指对象的意涵,而不对其是否真实存在进行表态,或者说对此持中立态度。(13)比如,我们单纯理解“红花”或“这朵花是红的”,而不就“红花”是否存在、“这朵花是红的”是否为真做任何判断。此时还无所谓真假对错,因此“红花”作为单纯意义是不可被质疑的、确然明见的。对此,笔者将另文阐释。

这三重要素都是通过内在感知(immanente Wahrnehmung)而被确然意识到的。(14)请注意这里说的内在感知与上一节中的内感知(innere Wahrnehmung)不同,因为它包含了对单纯意义对象的感知,而内感知只是对单纯体验材料的知觉。胡塞尔在出版于1913年的《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷(简称《观念I》)中将这种内在知觉看成是一种反思。(15)参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2013年,§78,第141页。胡塞尔在此所说的反思并不是通常所说的反思,而是“一种认识论上的反思”(16)Husserl,Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 1. Halbband,Hrsg. von Karl Schuhmann,Den Haag:Martinus Nijhoff,1976,S. 54. 该书以下简称为Hua III/1.,是一种“运用着超越论还原的超越论反思”(17)Dieter Lohmar,“Phänomenologische Methoden und empirische Erkenntnisse”,Philosophy,Phenomenology,Sciences. Essays in Commemoration of Edmund Husserl,ed. by Ierna/Jacobs/Mattens,Dordrecht:Springer,2010,S. 205.,或者说是一种“纯粹‘现象学的反思’”(18)[德]胡塞尔:《文章与讲演(1911-1921年)》,倪梁康译,北京:人民出版社,2009年,第169页。,或者直截了当地说,这种反思就是超越论的还原。通过超越论还原,那些不可被怀疑的绝然明见之物被明确地呈现出来,而那些带有存在设定的超越之物则被排除在外。

这个确然明见领域也被胡塞尔称作纯粹意识,即脱离了存在设定功能的意识。单以纯粹意识为研究对象的科学就是纯粹现象学。纯粹现象学不仅揭示了纯粹意识的内在意向性结构,还指出纯粹意识内的各个意识行为都带有自身意识的特征。比如,在看某个“白色杯子”(作为还原后的单纯意义对象,而非作为实在物)时,“白色杯子”是当下意向活动的一阶对象,此时的注意力全部停留在白色杯子上;而这个看的活动本身则顺带被意识到了,是二阶的、附属性的对象。因此,意向活动在关注某个意义对象的同时,也顺带隐微地意识到了自身。可以说,意向活动包含着双重意识,它首要地意识到它的原本对象,而次要地意识到它自身。“首要地”在此是指,原本对象特别“抢眼”,吸引了全部注意力;而“次要地”是指,意识行为本身只是顺带被隐微地意识到,而并未得到关注。但需要注意,这种附带的自身意识虽未关注原本的意识活动、未明确将其对象化或主题化,但它已然是一种广义的意向性活动,是一种潜在的意向性作用。(19)在胡塞尔这里,意向性不等于注意力,相反,“注意到或明确关注到某物”只是意向性的一种特殊模式。(参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,第180页注释①。)

这种双重意识理论其实来源于布伦塔诺。如霍夫曼(G. Hoffmann)所指出的,胡塞尔在《逻辑研究》中否定了意识的双重性(20)参见[德]胡塞尔:《逻辑研究》第2卷第1部分,倪梁康译,北京:商务印书馆,2017年,第777页。,而在出自1905-1910年间的一篇文稿(21)参见[德]胡塞尔:《内时间意识现象学》,倪梁康译,北京:商务印书馆,2017年,第188页。中又承认了这种双重性。(22)See Gisbert Hoffmann,Bewusstsein,Reflexion und Ich bei Husserl. Freiburg/München:Alber,2001,S. 44-49.其原因在于,《逻辑研究》时期胡塞尔只是承认单纯体验材料的绝对确然性,而未认识到其它确然之物,他此时还不需要处理绝对确然领域内各要素间的关系。但在超越论还原方法成熟之后,胡塞尔认识到中立性的意向活动和意向相关项也是绝对确然的。在这个背景下,他终于认识到纯粹意识具有的双重意识特征,并借以说明了原初的意向性意识与自身意识之间的关系。这个自身意识概念很接近第一节中所谈的拜尔对胡塞尔自身意识理论的解读。但需要注意,这里所说的自身意识只是表达了通过超越论还原所得到的绝对确然领域(即所谓的内在纯粹意识)所具有的性质,而不能像拜尔那样(23)Christian Beyer,“Husserls Konzeption des Bewuβtseins”,2011.将其理解为通常意义或经验心理学意义上的某个人或某个生物体的心理活动。

在此,自身意识还只是体现在个别意向活动中的个别性质。如何能够确认在纯粹意识领域内,所有现实的和可能的意向性意识都具有自身意识特征呢?自身意识如何能够作为全部内在意识所具有的普遍必然本质呢?这些问题需要借助胡塞尔的本质还原方法来回答,这是下一节的主题。

四、 自身意识作为超越论意识的本质规定性(1913)

胡塞尔将其现象学定义为关于纯粹意识的本质科学。超越论-现象学还原的作用在于发现和确立这门科学的研究领域,即纯粹意识,而本质还原则旨在保障这门科学能够成为一门本质科学,而非事实科学。(24)参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,第3-4页。像意向性、时间性、自身意识等结构或特征,在这门本质科学中都必须能够作为具有普遍必然性的本质而被确立起来,而不能仅仅作为某个或某些纯粹体验所具有的偶然事实。胡塞尔所确立的作为普遍必然本质的自身意识,在笔者看来,是通过《观念I》的“纯粹自我”概念表现出来的。但这一概念极富争议,一些学者将其解释为笛卡尔式的作为精神实体的自我,另一些则将其认作康德意义上的具有统觉能力的超越论自我。最具代表性的解读由马尔巴赫(E. Marbach)和肯恩做出,他们认为这个纯粹自我指的是我思活动中的注意力特征的源点、是我思活动的执行者(25)See Eduard Marbach,Das Problem des Ich in der Phänomenologie Husserls. Dordrecht:Springer,1974,S. 150-185;Iso Kern,Idee und Methode der Philosophie. Leitgedanken für eine Theorie der Vernunft. Berlin/New York:Walter De Gruyter,1975,S. 151-157;Stefano Micali,überschüsse der Erfahrung. Grenzdimensionen des Ich nach Husserl. Dordrecht:Springer,2008,S. 24-28.,进而主张胡塞尔的自身意识思想与这个纯粹自我之间不存在任何关联(26)See Iso Kern,“Selbstbewusstsein Und Ich Bei Husserl”,Husserl-Symposion Mainz,27/6-4/7,1988,Hrsg. von Gerhard Funke,Mainz:Akademie der Wissenschaften und der Literatur;Stuttgart:Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH,S. 51-63.。在笔者看来,《观念I》的纯粹自我的确并非精神实体,因为精神实体是被设定的超越对象,需要被超越论的还原打上括号、搁置起来;而胡塞尔明确主张纯粹自我不受超越论还原排斥。(27)参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,第104-105页。同样,《观念I》中讲的纯粹自我也不执行统觉功能,这一综合功能其实被胡塞尔分配给了意向活动或能思(Noesis)。

我们着重来考虑以马尔巴赫为代表的解读,即把这里的纯粹自我等同于我思中注意力的来源以及我思的执行者。这种解读更多只是顾及到纯粹自我与我思(cogito)的关系,而并未充分说明纯粹自我与背景意识之间的关联。我思在《观念I》中指的是一种特殊类型的意识活动,即处在意识前景中的、现刻发生而又活跃进行着的意识活动,比如“正在注视一支钢笔”(28)“我思”概念的意涵在胡塞尔的文本中是经常变化的。关于该词在《观念I》中的意涵,参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,第61-63页。,背景意识是指处在背景中的意识活动,比如在看一支钢笔时“顺便瞥到旁边的墨水和书等”。按马尔巴赫的解读,纯粹自我与我思的关联是直接的,因为纯粹自我是我思的执行者,是我思中注意力的来源;而它与背景意识的关联是间接的,因为那些背景性的、“惰性的”意识活动不包含注意力,它们需要转变为我思,才能够获得与纯粹自我的关联。(29)See Eduard Marbach,Das Problem des Ich in der Phänomenologie Husserls,S. 200-201.在笔者看来,这种解读并不完全符合胡塞尔的描述。比如,胡塞尔在《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第2卷中明确指出,纯粹自我在背景意识中是一直存在的,而且背景意识无需转变为现刻踊跃的意识行为(即我思)就拥有着与纯粹自我的直接关联。(30)See Husserl,Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. Phänomenologische Untersuchung zur Konstitution,Hrsg. von Marly Biemel,Dordrecht:Springer,1991,S. 99-100. 该书以下简称为Hua IV。

以马尔巴赫为代表的的解读还面临着其它一些问题。限于篇幅,笔者将另文探讨,此处则只解释纯粹自我为什么其实表达了作为本质的自身意识,以及引入纯粹自我有哪些现象学上的根据。

自身意识作为本质,意味着所有的体验活动——这里指的当然是纯粹意识中的所有具体意识活动,而并非日常的或心理学意义上的心理活动——在其生发过程中、在其指向其对象(单纯作为意义的对象)的过程中都以某种方式对其自身有所意识。具体的意识活动具有多个种类,包括上述被称作我思的现刻活跃意识以及背景意识。我思又包括认知活动和情感活动等。纯粹自我作为本质,能够在种种个别意识活动中具体化,并由此表现出不尽相同的样态。如胡塞尔所说:“按照所出现的意识行为的不同类型,纯粹自我也以非常不同的多种模式而关联到对象。”(31)Hua IV,S. 98.在我思活动中,纯粹自我似乎尤为活泼,似乎成了我思行为的执行者,我思中的注意力特征似乎表现为从纯粹自我所发出的一道精神目光,它穿过我思活动(比如正进行着的对某个钢笔的看)而射向我思的对象(被看到的钢笔)。我们可以把胡塞尔的这些形象的、带有比喻性质的描述转化成更为准确的表述:纯粹自我的这一样态其实反映了现刻活跃的我思行为所具有的突出的、强烈的自身意识特征。而在胡塞尔笔下,处于背景意识中的纯粹自我则表现得特别消沉怠惰,这其实反映了背景意识所具有的微弱的、暗淡的自身意识特征。但不论自身意识在各具体意识活动中的具体表现如何不同,我们都可以通过本质直观的方法来把握作为普遍必然本质的自身意识。也就是说,我们可以借助某个具体的、偶然的意识行为来理解和指示具有一般性和普遍性的自身意识特征。在此,具体意识行为发挥着示范作用,直观地例示着自身意识特征。

当然,胡塞尔实际上区分了内在的(immanent)本质和超越的(transzendent,或可译为超验的、超感的)本质。(32)参见[德]胡塞尔:《纯粹现象学通论——纯粹现象学和现象学哲学的观念》第1卷,第108-109页。就超越的本质(如:颜色、质量等)而言,本质直观在变更具体的示例时,其实面临着如何限制示例的范围的困难。比如,在认识和确认“红”的本质时,我们可以变更“红”的诸多示例(红旗、红花、红绣球等),但不确定是否突然超出了红的范围而错把别的颜色感觉认作为“红”的示例。(33)See Dieter Lohmar,“Die phänomenologische Methode der Wesensschau und ihre Präzisierung als eidetische Variation”,Phänomenologische Forschungen,2005,S. 65-91.但本质直观在应用于内在的本质(如意向性、时间性以及自身意识)时,并不面临如何对示例进行限制的问题,因为在通过具体的示例来理解内在本质和作为本质的自身意识时,我们可以完全任意地更换具体的意识行为,而完全不必担心反例(即不带有自身意识特征的意识活动)的出现。基于超越的本质与内在的本质的这种差异,在胡塞尔的还原方法中,所有超越的本质也一同被放进括号并搁置起来,而内在的本质却被保留下来。

自身意识特征的普遍必然性经由这种本质直观或本质还原而得到确证。唯有仅仅把从纯粹内在意识那里直接汲取到的作为普遍必然本质的自身意识当作胡塞尔纯粹自我概念的应有之义,我们对这一概念的解读才不会超出胡塞尔在引介这一概念之初所明确规限的范围:“只在直接的、可以明见确定的本质特性及其与纯粹意识的共生性的限度内,我们才有意把纯粹自我算作一个现象学的课题,而所有超出这一限度的自我学说都将被废弃。”(34)Hua III/1,S.124.

五、 结 语

本文从认识论的角度追溯了胡塞尔的三个自身意识概念。第一个自身意识概念是指对单纯体验材料的内知觉,这个定义确定了单纯体验材料在认识论上的绝对确然无疑地位。第二个自身意识概念是指内在的意向性意识所具有的伴随性的隐微意识,这个定义确定了单纯体验流、中立性的意向行为和中立性的意向相关性在认识论上的绝对确然无疑地位。第三个自身意识概念则是通过《观念I》中的纯粹自我概念所表达出来的作为本质的自身意识。纯粹自我作为普遍必然的自身意识特征,规定了纯粹内在意识内的所有要素都必然具有着确然明见的认识论特征。因此,胡塞尔在《逻辑研究》第2版(1913年)中把纯粹自我看成是确然明见的内在意识的基础,认为没有纯粹自我也就没有诸纯粹体验的确然明见性。(35)参见[德]胡塞尔:《逻辑研究》第2卷第1部分,第779页注释①。在笔者看来,胡塞尔在这一注释中所讲的“我在”(Ich bin)指的是诸具体的纯粹体验。

胡塞尔对自身意识问题的处理是在他的静态现象学框架下进行的,其静态现象学主要依靠超越论还原和本质还原的方法,前者的作用在于揭示纯粹意识的存在,后者的贡献在于确认纯粹意识的本质结构和特征,如意向性结构、自身意识特征等。本文对自身意识的探讨主要着眼于它与意向性的关系,至于自身意识与时间意识的关联且留待它文论述。此外,如何在带有自身意识特征的纯粹意识基础上,突破静态现象学的研究框架而进入发生现象学的问题域,并在这一问题域内研究习性、身体、其它主体以及世界、自然等如何被构造的问题,构成胡塞尔现象学所面临的进一步工作和任务。理解并评析胡塞尔的发生现象学思想及其得失,也构成我们在对其自身意识理论有所了解之后需要着手进行的进一步工作。