心外膜脂肪厚度与高血压病人肾脏损伤的关系

2023-10-13郭琦琨杨晓娟

郭琦琨,杨晓娟

高血压是最常见的心血管系统疾病之一,随着疾病的进展会导致多个器官损害。左室肥厚(left ventricular hypertrophy, LVH)是高血压主要心脏并发症[1]。微量白蛋白尿(microalbuminuria,MA)是高血压病人肾脏损害标志之一,微量白蛋白尿可预测高血压病人心血管事件[2],可能是血管通透性普遍增高的标志物,表明血管普遍存在内皮功能障碍,微血管结构和功能异常导致外周血管阻力增加,进而增加心脏后负荷,导致左室肥厚。在高血压病人可以观察到微量白蛋白尿,特别是合并左室肥厚的高血压病人[3]。以往研究表明,高血压合并左室肥厚病人与微量白蛋白尿发生发展关系密切相关,且高血压病人左室肥厚和微量白蛋白尿发展是平行关系[4]。心外膜脂肪(epicardial adipose tissue,EAT)是一种位于心脏周围的腹部外内脏脂肪沉积。心外膜脂肪是一种代谢活跃的内分泌组织,能产生多种促炎和促动脉粥样硬化的细胞因子,如血管紧张素原和游离脂肪酸。研究证实,心外膜脂肪与高血压相关,尤其是在伴左室肥厚高血压病人中[5]。然而,关于高血压病人心外膜脂肪厚度与微量白蛋白尿的关系,目前仍不明确。因而,本研究旨在评估伴左室肥厚高血压病人心外膜脂肪厚度与微量白蛋白尿之间的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2017年1月—2021年12月在晋中市第一人民医院就诊的149例高血压病病人为研究对象。入选标准:年龄>18岁;符合原发性高血压诊断标准,即非同日测量3次平均的收缩压≥140mmHg或舒张压≥90 mmHg;在高血压及微量白蛋白尿诊断前未进行治疗。排除伴有糖尿病、继发性高血压、冠状动脉疾病、心脏疾病、肝脏疾病、显性蛋白尿、贫血病人。根据超声心动图测量左室肥厚,将病人分为左室肥厚组(72例)与无左室肥厚组(77例);选取同期于晋中市第一人民医院年龄、性别相匹配的78名健康体检者为对照组。本研究经医院伦理委员会审查通过。

1.2 微量白蛋白尿评估

通过检测连续3 d清晨尿样白蛋白与肌酐比率评估受试者是否存在微量白蛋白尿。采用放射免疫分析试剂盒(武汉博士德生物工程有限公司)测量尿白蛋白浓度,微量白蛋白尿定义为尿白蛋白/肌酐比率在30~300 mg/g,尽管24 h尿液采集仍被视为评估尿白蛋白排泄的金标准,但清晨第1次尿液中尿白蛋白/肌酐测量已被证明是足够准确的,并且由于其低成本和可行性而在临床实践中被广泛应用[6]。

1.3 超声心动图检测

采用飞利浦心脏超声扫描仪进行超声心动图检查。所有受试者均在胸骨旁长轴位测量左室后壁厚度(posterior wall thickness,PWT)、室间隔厚度(interventri cular septal thickness,IVST)、左室收缩末期内径(left ventricular end-systolic diameter,LVESD)、左室舒张末期内径(left ventricular end-diastolic diameter,LVEDD)和左房内径(left atrial diameter,LAD)。计算左心室射血分数(left ventricular ejection fractions,LVEF)和左心室质量指数(left ventricular mass, LVMI)。左室肥厚定义:LVMI>115 g/m2(男性)或>95 g/m2(女性)。在舒张末期右心室游离壁胸骨旁长轴切面上采用经胸超声心动图测量心外膜脂肪厚度,在胸骨旁长轴窗、右心室游离壁上低回声间隙被定义为心外膜脂肪。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 研究对象临床资料比较

各组受试者年龄、性别、空腹血糖、血尿素氮、血清肌酐、尿酸、C反应蛋白(CRP)、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、三酰甘油等参数差异无统计学意义。左室肥厚组与对照组、无左室肥厚组比较,LAD、IVST、PWT、LVMI升高,差异有统计学意义(P<0.05 );对照组与无左室肥厚组心外膜脂肪厚度比较差异无统计学意义,左室肥厚高血压组病人心外膜脂肪厚度高于对照组、无左室肥厚组(P<0.05)。3组间LVEF、LVEDD和LVESD比较差异无统计学意义,收缩压、舒张压、微量白蛋白尿占比差异有统计学意义(P<0.001)。详见表1。

表1 各组研究对象临床资料比较

2.2 Pearson相关分析

无左室肥厚组微量白蛋白尿与舒张压之间存在相关性,微量白蛋白尿与心外膜脂肪厚度相关性差异无统计学意义;左室肥厚组微量白蛋白尿与LVMI、年龄、LVEF、体质指数、血清肌酐、收缩压和舒张压呈正相关(P<0.05),伴左室肥厚高血压病人心外膜脂肪厚度与微量白蛋白尿呈正相关(P<0.05)。详见表2。

表2 无左室肥厚组与左室肥厚组微量白蛋白尿与变量的相关性分析

2.3 多元Logistic回归分析

心外膜脂肪厚度增加和LVMI增加是伴左室肥厚高血压病人微量白蛋白尿发生的独立危险因素,详见表3。

表3 伴左室肥厚高血压病人微量白蛋白尿发生的独立预测因子多因素Logistic回归分析

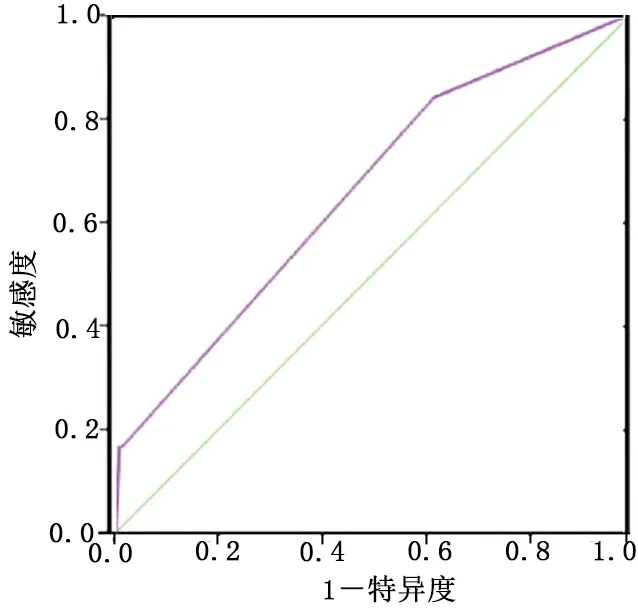

2.4 ROC曲线分析

在ROC曲线中,心外膜脂肪厚度>5.8 mm可预测微量白蛋白尿发生,敏感度为81.6%,特异度为63.8%,曲线下面积(AUC)为0.798,95%CI(0.702,0.896),P=0.009。详见图1。

图1 心外膜脂肪厚度预测微量白蛋白尿发生的ROC曲线

3 讨 论

本研究发现,心外膜脂肪厚度与伴左室肥厚高血压病人微量白蛋白尿发病之间存在一定关联,然而,这种关系在无左室肥厚高血压病人中并不存在,心外膜脂肪厚度是高血压合并左室肥厚病人微量白蛋白尿独立预测因子。因此,心外膜脂肪厚度可用于检测伴左室肥厚高血压病人早期肾损害以及评估心血管风险。

心外膜脂肪是一种位于心脏和冠状动脉周围的内脏脂肪组织,具有旁分泌、血管分泌和促炎症作用[7]。研究表明,与冠状动脉疾病、代谢综合征、胰岛素抵抗和高血压有关[8],在最近研究中,心外膜脂肪被证明与高血压有关,尤其是在伴有左室肥厚的高血压病人中[9]。本研究中对照组与无左室肥厚组观察对象心外膜脂肪差异无统计学意义,而在伴左室肥厚组,心外膜脂肪厚度高于其他组。前期有研究报道了心外膜脂肪厚度增加与心室心肌梗死之间的密切关系,认为心外膜脂肪厚度与左室肥厚均相关[9];另有研究显示,无论是否存在高血压,心外膜脂肪增加与左室肥厚均相关[9];多种机制可能在心外膜脂肪厚度增加与左室肥厚之间关系中发挥作用[10]。目前,高血压病人心外膜脂肪厚度增加确切机制尚不清楚,心外膜脂肪厚度增加是高血压原因还是后果有待探讨,一种可能机制可能是血压升高引起左心室压力负荷,并相应增加左心室壁厚度,这种受损适应过程增加了心肌能量需求,增加了心外膜脂肪质量,为心肌提供游离脂肪酸产生[9];另一种机制是心外膜脂肪通过旁分泌作用增加交感神经活性,导致高血压发生[10]。心外膜脂肪分泌血浆游离脂肪酸增加也可能是导致高血压发生,其交感神经活性增加,并通过增加血浆儿茶酚胺损害内皮功能。本研究发现在左室肥厚组中心外膜脂肪厚度和LVMI之间存在相关性,这与以前报道一致。

心外膜脂肪的另一个重要性是它与不同病人群体中微量白蛋白尿相关。有研究表明,微量白蛋白尿病人心外膜脂肪厚度较高,对原发性高血压病人研究中,微量白蛋白尿病人平均心外膜脂肪厚度高于正常白蛋白尿病人[11];Akbas等[12]研究表明,在2型糖尿病病人中,微量白蛋白尿病人心外膜脂肪厚度高于正常白蛋白尿病人。此外,本研究发现心外膜脂肪是微量白蛋白尿增加的一个独立标志物。虽然心外膜脂肪对于保护血管功能和提供健康条件下的能量需求很重要,但是心外膜脂肪增加使其成为一个溶脂、血栓形成和促炎症器官[13]。本研究结果显示,伴左室肥厚高血压病人心外膜脂肪增加,心外膜脂肪增加可通过心外膜脂肪分泌促动脉粥样硬化、促炎症和生物活性分子导致内皮功能障碍和微量白蛋白尿发生,增加心外膜脂肪厚度会减少心外膜脂肪产生脂联素,因此,较低脂联素水平可加速肾小球损伤[14]。本研究中对照组与无左室肥厚组心外膜脂肪和微量白蛋白尿比较差异无统计学意义。然而,高血压左室肥厚病人中心外膜脂肪与微量白蛋白尿之间存在显著关系,而且心外膜脂肪是左室肥厚组病人微量白蛋白尿发生的独立危险因素。并非所有高血压病人都能观察到微量白蛋白尿,特别是发生微量白蛋白尿包括左室肥厚高血压和心外膜脂肪较厚病人,心外膜脂肪测量是预测肾脏损伤一种简单、有效、适用的方法,尤其是在左室肥厚高血压病人中,可能是监测高血压病人随访的有用工具。

伴左室肥厚高血压病人中心外膜脂肪厚度与微量白蛋白尿发病存在正相关,由于微量白蛋白尿是一个明确的心血管风险标志物,因此,在心血管风险分类中使用与微量白蛋白尿密切相关的心外膜脂肪厚度是合适的。在常规经胸超声心动图图像中增加心外膜脂肪测量,特别是对伴左室肥厚高血压病人,在不增加费用或时间情况下有助于鉴别肾脏损伤。