城市社区低碳更新研究与实践:评述与策略建议*

2023-10-12刘佳燕沈毓颖

刘佳燕 沈毓颖

1 背景与意义

1.1 城市社区是节能减碳的重要阵地

碳排放的持续增长及其引发的气候变化、全球变暖等问题给全社会可持续发展带来巨大挑战,碳减排成为众多国家的重要战略目标。2021年以来,我国接连发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》等文件,明确城乡建设绿色低碳发展是实现“双碳”目标的重要内容。

社区作为城市基本社会—空间单元,是城市能耗和碳排放的主要集中地。如英国既有社区碳排放量占全国总体碳排放量的1/3[1];美国超80%的能耗和碳排放来自消费者需求及其诱发的经济活动[2]。我国2019年的建筑全过程碳排放占碳排放总量的比重超过一半,2005—2020年间城镇居住建筑碳排放年均增速为6%[3]。在城镇化和消费增长的持续推动下,我国家庭直接和间接能耗及碳排放量占有率显著扩大,成为碳排放增长的主要来源。2022年,住建部、发改委联合发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》,强调绿色低碳社区和住宅建设对城乡建设领域碳排放治理现代化的关键作用。低碳社区建设成为城市低碳发展的重要内容。

1.2 城市更新行动对低碳转型提出更高要求

面向高质量发展的城市更新行动对城市建设转型提出更高更迫切的要求,要从“大建设、大消耗、大排放”的传统开发模式转向基于改造升级的低碳更新模式。住建部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》中提出,实施城市更新行动要“以内涵集约、绿色低碳发展为路径,转变城市开发建设方式”。北京、深圳等城市发文鼓励从社区规划和项目示范等方面创建低碳社区。

国内外低碳社区建设多聚焦新建项目,而对于占据大体量、碳排放现状不佳的既有社区的低碳更新,却一直较少关注,相关技术方法研究滞后。2014—2015年,发改委印发《关于开展低碳社区试点工作的通知》《低碳社区试点建设指南》,提出城市新建社区、城市既有社区和农村社区分别达到不低于20%、10%和8%的减碳率等要求。但至今尚未形成明确统一的社区碳排放和减碳绩效的量化方法和技术体系,导致实践中常被简化为追求高新技术应用或理念宣讲,而缺乏对于碳减排、碳中和最终目标的关注,亦缺乏实证量化数据的支持,一定程度上制约了实际更新减碳效果的实现。

1.3 大规模社区更新开启减碳关键机会,亟须探索社区低碳更新整合路径

全国2000年前建成的需改造城镇老旧小区约40亿m²,北京提出到2025年完成1.6亿m²老旧小区改造任务。但目前在社区更新中,减碳问题尚未得到应有关注。研究显示,我国民用建筑建造和运行阶段的碳排放占碳排放总量超1/3[4]。城市社区作为低碳/零碳化终端用能系统集中在碳减排成本曲线左端,具有减排成果低、收益显著等特点。如何把握当前大规模开展社区更新的关键机会期,明确减碳潜力项目并开展低碳化改造,全面减少更新改造和后期运行阶段的碳排放,任务重大。

社区层面的更新规划可以通过调整和优化社区功能、形态、环境、生态、居民构成、社会关系、生活方式等影响碳排放,为推进城市与家庭碳减排提供多层次解决路径。社区碳减排还是衔接顶层目标与基层行动的重要桥梁。自上而下的碳减排目标和政策离不开微观个体行动的支撑,社区提供了上下对接的实施优势:(1)本地化行动更易于居民参与,增加参与度和归属感;(2)更容易建立低碳技术和生活方式示范区,促进社区和居民之间的对话交流;(3)大幅简化低碳政策实施程序,提升政策实施效力;(4)减碳措施更具民主性、可操作性和灵活性等。

因此,亟须立足社区中观层面,强化其作为实现国家、城市宏观减碳目标与市场主体、社会个体低碳行动之间的中间平台作用,积极探索社区低碳更新的整合路径。

2 社区低碳更新的研究进展

2.1 国外社区低碳更新的研究演进和重点领域

基于Web of Science核心数据库,以检索式“TS=((community OR neighborhood) AND carbon AND (regeneration OR renewal OR redevelopment OR renovation))”对SCI、SSCI等期刊目录中收录的学术文章进行检索,时间跨度为1960—2023年,选择环境研究、城市研究等核心领域,利用CiteSpace和VOSviewer软件对得到的389篇文献进行分析。

基于时间线分析(见图1)可见,国外社区低碳更新相关研究主要从1990年代初兴起,经历两个阶段。

图1 基于CiteSpace的国外社区低碳更新研究关键词时间线Fig.1 Chronological analysis of key words in international literature of low carbon community regeneration research using CiteSpace

(1)第一阶段(1993—2010年),研究相对分散,主要在环境和能源科学领域,涉及植被水体和碳汇、能源效率和可再生能源、气候变化和碳排放控制、可持续发展与更新政策等主题,初步探索应对气候变化的生态和能源技术创新,以及绿色更新的综合建议和定性策略。

(2)第二阶段(2011年至今),研究渐成体系,跨越规划、建筑、生态、环境、能源、管理等多元领域,关注重点从单个技术转向软硬件结合的整合性策略,从单一阶段转向全生命周期,研究内容向量化支撑、绩效评估、多方参与等维度拓展,围绕社区碳排放测算方法和模型、社区碳排放影响机制和更新干预策略、社区减碳情景预测与绩效评估等领域形成集中的研究簇群。

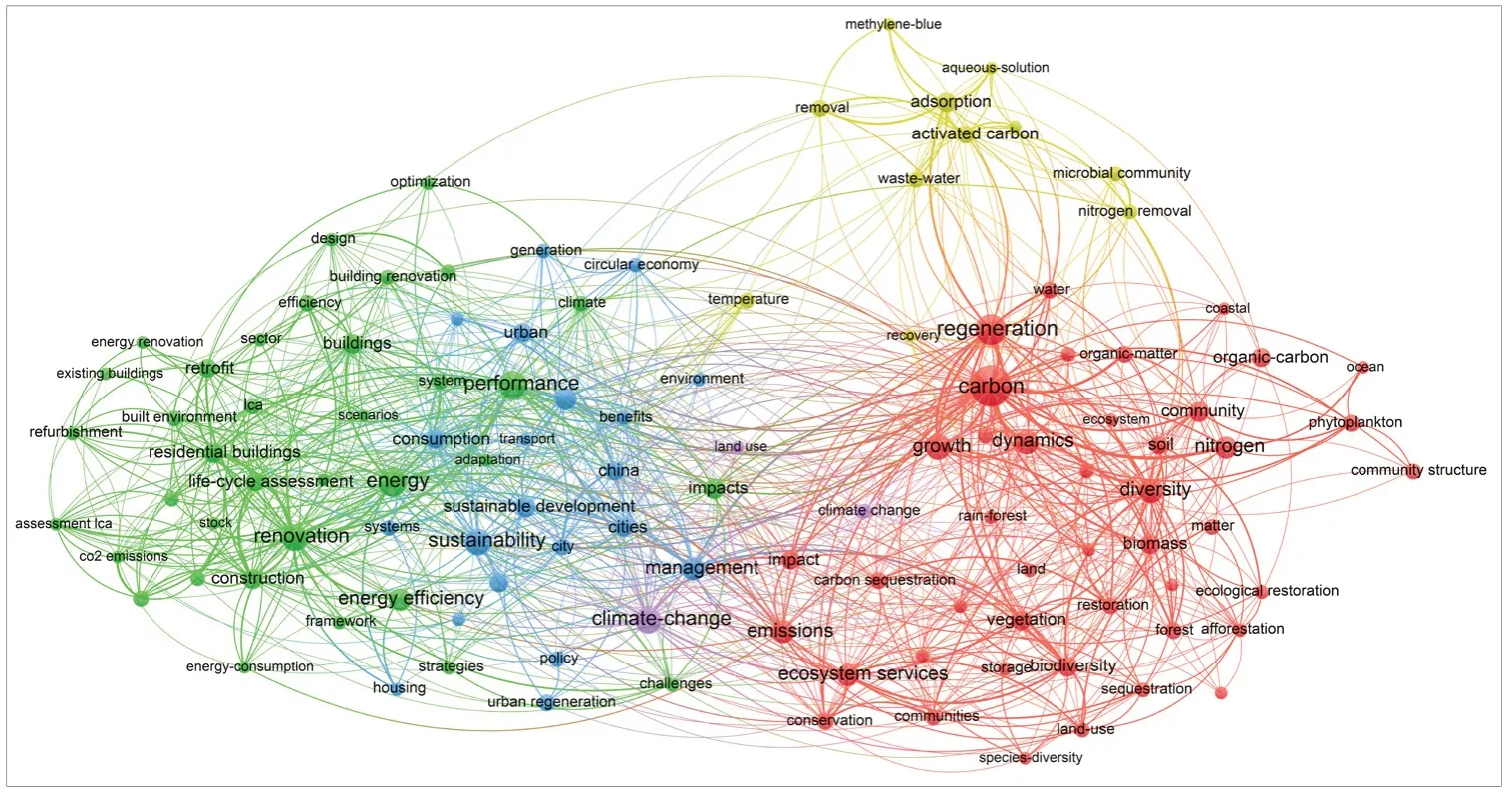

基于关键词聚类分析(见图2),总结国外社区低碳更新研究的重点领域如下:(1)面向城乡社区、住宅的绿色更新政策。围绕可持续发展,重点探讨交通、能源、消费、环境、住宅、管理等领域相关的更新政策。(2)社区低碳化改造策略。包括邻里社区尺度的建成环境再生循环性模型、城市更新框架下的区域低碳化改造方案,以及城乡社区节能减排的优化建议等[5-7]。(3)社区更新全周期碳排放测算。涉及建筑、能源、基础设施、环境生态等方面,研究既有建筑、居住区的碳排放测算方法和碳排放特征,影响社区碳排放的关键要素和机制,开始关注对社区低碳更新实施、运行全生命周期的碳排放监测与核算[8-9]。(4)社区更新的减碳绩效评估。关注节能技术的减排潜力和效果评估,包括社区低碳更新所涉及的生态、经济、社会等多维度影响因素与多目标效能管理,社区更新减碳的情景预测和潜力评估,以及低碳社区评估体系和绿色更新改造标准[10-12]。(5)社区减碳技术。从能源、材料、植被、水土、热环境和微气候等方面,探讨社区更新中应对气候变化的具体技术方案[13]。

图2 基于VOSviewer的国外社区低碳更新研究关键词共现网络Fig.2 Network analysis of key words in international literature of low carbon community regeneration research using VOSviewer

2.2 国内社区低碳更新的研究演进和重点领域

基于中国知网数据库,以“社区”或“住区”+“低碳”或“零碳”+“更新”或“改造”为主题进行学术文章检索,发表时间截至2023年7月,利用CiteSpace软件对得到的94篇文献进行分析。

基于时间线分析(见图3)可见,国内社区低碳更新相关研究主要从2008年开始,分为3个阶段。

图3 基于CiteSpace的国内社区低碳更新研究关键词时间线Fig.3 Chronological analysis of key words in domestic literature of low carbon community regeneration research using CiteSpace

(1)研究启动期(2008—2012年):在城市更新、社区规划等工作中引入低碳理念,建立生态规划、低碳社区、低碳建筑、低碳环境、低碳发展等基础概念。不过低碳理念尚未在城市更新中得到普遍关注和强调,亦未与城市、社区更新的干预行动有效结合。

(2)研究探索期(2013—2018年):结合宜居社区、生态社区、低碳社区的创建工作,引介欧洲、日本、新加坡、中国台湾等地既有建筑节能改造、社区低碳更新的经验,面向特定地区建构低碳社区评估体系和策略框架。不过多数框架和方法中并未对既有社区和新建社区进行区别,且低碳社区特征、影响要素和更新策略等研究间对接不足。

(3)研究拓展期(2019—2023年):伴随多地政府推动社区低碳改造项目,围绕社区低碳更新的技术创新、策略体系、实施模式、评估测算等方面展开研究,包括基于社区碳排放构成分析的针对性的低碳更新策略,面向零碳社区建设的低碳更新技术体系,基于碳排放量化模型的社区减碳情景预测等。

基于关键词聚类分析(见图4),总结国内社区低碳更新研究的重点领域如下:(1)低碳技术应用。关注太阳能光伏、光储直柔、环保建筑材料等技术手段在社区更新和运行中的应用[14]。(2)低碳社区建设。结合实践案例经验总结,提出设施改造和组织管理提升等策略建议,如既有住房节能改造、低碳社区更新实施、低碳能源社区共享等[15-16]。(3)既有社区的低碳更新策略。关注低碳生态视角下的社区更新思路与策略,如老旧小区改造的碳排放测算、技术策略、标准体系及政策激励,以及共建共享的协同更新模式等[17-19]。(4)面向低碳化改造的社区评估。运用模糊评价、层次分析等方法对既有住区的减碳潜力进行评价,如基于社区分类,构建住区低碳等级分级标准、低碳化改造评价指标和综合评价模型,提出差异化的低碳更新改造策略[20-21]。

图4 基于CiteSpace的国内社区低碳更新研究关键词共现网络Fig.4 Network analysis of key words in domestic literature of low carbon community regeneration research using CiteSpace

3 社区低碳更新的若干实践评述

3.1 实验性低碳社区建设

低碳社区本质上是资源环境约束条件下的社区发展模式,通过构建气候友好的自然环境、房屋建筑、基础设施、生活方式和管理模式,在能源、建筑、生态、交通与居民生活等方面减少全生命周期的碳排放。

自20世纪末期,全球陆续出现低碳社区建设的实验性案例,如德国的弗班(Vauban)、英国的贝丁顿(BedZED)、瑞典的哈默比湖城(Hammarby Sjöstad)、日本的藤泽(Fujisawa)等,逐步从新建向更新改造类型拓展。我国自21世纪起,通过国际合作、引入国际经验,开展了低碳社区建设的实践探索。这些示范性、实验性项目大多是新建社区,如天津中新生态城、深圳光明新区绿色建筑示范区等,北京长辛店低碳社区涉及部分棕地改造,存量更新类型较少出现。

这些试点项目通常由政府或开发商主导,将土地、建筑、交通、设施等多维度的可持续设计理念与能源综合利用、环境治理、生态修复等领域的先进技术嵌入整个低碳社区的规划、建设与运营中,并制定一系列低碳社区开发建设的配套规范体系,如生态城区或低碳社区指标体系、绿色建筑设计和施工标准、低碳规划控制性导则、低碳产业促进办法等。

3.2 政府推动的示范性社区低碳更新项目

在实验性成果的基础上,一些国家和地区开展了政府在较大范围内推动的社区低碳化改造项目。其中,英国和中国台湾的实践以其较好的系统性和实施面而具代表性。

3.2.1 英国:政府、市场和社会多方协同

英国在2002年建筑标准修订中提出改造既有住宅的节能潜力巨大,推动城乡建设领域的减碳重心转向建成区域的低碳化改造。2009年出台综合国家战略《低碳转型计划》,明确家庭与社区的减排任务占总目标的13%。进而开展了一系列社区低碳更新的实践,从社区示范性改造到通过市场渠道广泛提供减碳措施,再到联动地方政府、企业、社会组织和社区力量,探索软硬结合的综合性、长期性更新模式,辅之以多样化的制度工具和激励措施,推动政府、市场、社会多方力量的参与和协作。

(1)“全住宅改造”示范项目

2005年,英国创新技能部技术战略委员会(Technology Strategy Board,TSB)制定了既有住宅碳排放量减少80%的目标,开展“全住宅改造”(whole-house retrofit)示范项目。通过政府提供资助支持,业主自主申请,专业机构主持项目,以住宅/住区为对象,在对家庭能源需求和碳排放的全生命周期进行整体评估后,制定全面的低碳更新措施,推动社区自主进行低碳改造,并形成示范[22]。英国能源和物理科学研究理事会的研究显示,项目可实现80%的减碳效益,而常规的单一措施型改造仅可减碳10%—30%[23]。

以位于威尔士的特恩斯特尔(Turnstiles)低碳改造项目为例。居民向“全住宅改造”示范项目提出申请并获批后,威尔士建筑学院作为当地专业机构,对住区碳排放特征进行评估,有针对性地制定低碳改造方案,并统筹实施改造工程。通过对一批独栋住宅进行改造,包括改造内墙和屋面保温、外窗保温和气密性,增设具有热量回收功能的机械通风系统和分时分区温控系统,增设地源热泵、光伏电池板和太阳能真空集热管等可再生能源设施,通过空间改造扩大居住空间并降低建筑体形系数。数据监测显示,改造带来74%的碳减排量[24]。

(2)“碳减排目标计划”

考虑到单个住宅/住区自主改造方式的减排效果显著,但实施范围有限、成本效益较低,为了推动更大规模的低碳改造行动,2008年英国能源和气候变化部(Department of Energy and Climate Change,DECC)推出“碳减排目标计划”(Carbon Emission Reduction Target,CERT)。

此计划着力于能源供应领域,通过政府向电力和燃气供应企业下达碳减排任务,并将其与能源供应执照挂钩,推动企业采取多种措施节能减排,包括直接向消费者提供减排措施,与社会住宅供应商合作在住宅建设和运营中采取低碳措施,与零售商、制造商以及第三部门组织合作推广减排器具等。2008—2012年间共实现296.9 Mt碳减排,相当于预定目标的101.3%[25]。

(3)“低碳社区挑战”示范项目

针对“全住宅改造”项目中分摊到每栋建筑的改造成本过高,政府资助、专家团队组织实施的形式难以持续等问题,2010—2012年,英国能源和气候变化部、环境食品和乡村事务部共同推行“低碳社区挑战”(Low Carbon Community Challenge,LCCC)项目,建构政府、社区、企业间的服务闭环,发动在地社会力量持续参与低碳更新。

项目覆盖全国22个社区的试点更新工作,为每个社区提供平均45万英镑的财政支持和免费培训、咨询团队及项目评估,涵盖推广节能灯泡、低碳汽车、雨水收集系统、生物质能供暖系统等40余种低碳措施,在居民和服务、技术、资金提供方之间建立起改造支出—节能收益的平衡模式(见图5),并通过一系列公众参与活动进行社区动员,实现了每年3 062 t的温室气体减排量[26]。

图5 “低碳社区挑战”项目的运行模式Fig.5 Operational mechanism of LCCC Initiatives in the UK

东英格兰诺福克郡的里弗姆(Reepham)“低碳社区挑战”项目是第一批优秀项目之一。通过建立在地协作网络“里弗姆绿色团队”(Reepham Green Team),将个人与镇议会、学校、住房协会、商会、社区利益公司、慈善机构等团体联系并组织起来,共同制定社区综合碳管理计划并推动其实施。首先通过综合性社区碳审计诊断出该地区碳排放的主要问题,如建筑隔热不佳、大量使用家用取暖油、过度依赖私人交通工具等,进而从建筑热性能、采暖、照明、可再生能源、交通、食物、节能电器、旧物循环利用、污水处理与再利用等方面,针对性地制定包含40多个项目的行动计划,如推动建筑保温隔热改造、进行家用锅炉生物燃料实验、组建汽车俱乐部促进使用低排放汽车和共享汽车等[27]。

3.2.2 中国台湾地区:从系统设计到行动指引

我国台湾地区自2009年,通过构建“低碳永续家园”行动整体框架,开展低碳社区示范建设,再到全面推进系统性流程和方法,层层递进建构城市政府—基层社区(村里)—家庭与个人紧密联动的社区低碳更新长效机制。

(1)系统谋划与试点探索:“低碳永续家园”行动与“永续低碳示范社区”项目

2009年第3次中国台湾地区能源会议提出建构“低碳家园”长期计划,此后陆续出台系列政策(见图6),联合不同部门,逐步完善“低碳永续家园”行动的系统性谋划[28]。

图6 中国台湾地区“低碳永续家园”行动相关政策Fig.6 Policies pertaining to "Low-Carbon and Sustainable Homeland" in Taiwan,China

“低碳永续家园”行动在社区—城市—生活圈—社会4个层级设立递进的目标,分别强调不同的责任主体和工作重点:①低碳社区建设阶段,以地方政府为主体,统筹实施、评价和管理;②低碳城市建设阶段,侧重经济、环境、交通、都市发展、信息等不同职能部门的联动,通过政策机制设计进行引导和协调;③低碳生活圈建设阶段,在更大范围内调动企业和社会力量,将低碳产业发展与低碳环境营造相结合;④低碳社会建设阶段,依靠在地力量进行长期的文化氛围营造和意识培育,推动民众低碳生活方式的转型[29](见图7)。

图7 中国台湾地区“低碳永续家园”行动的实施阶段Fig.7 Stages of implementing "Low-Carbon and Sustainable Homeland" in Taiwan,China

其中,社区层级的“永续低碳示范社区”项目于2010年启动,环保部门作为执行主体,推动城乡既有社区的低碳更新,并配套《低碳社区建构手册》,以通俗易懂的表达方式向全社会进行低碳知识教育和行动呼吁[30]。项目构建了“诊断—规划—实施—评价”的全周期标准化操作流程和技术体系(见图8)。①诊断阶段:社区自主申报立项后,专业机构对社区碳排放进行量化测评和诊断,对减碳重点领域和减碳潜力进行评估;②规划阶段:由专业机构提供支持,社区参与研讨,选择低碳改造措施,制定社区低碳更新规划,进行投资回报估算和减碳效益分析,制定分期实施方案;③实施阶段:在环保部门指导下,基层社区管理机构统筹组织,多元在地力量协助,实施更新改造;④评价阶段,环保部门牵头,对完成后的更新示范社区进行评级并匹配后续财政支持[31]。

图8 中国台湾地区“永续低碳示范社区”项目的实施机制Fig.8 Operational mechanism of "Low-Carbon Communities" in Taiwan,China

(2)推广行动:“低碳永续家园评等推动计划”与“村里减碳行动”

为了面向更广泛的城乡社区进行措施推广和行动激励,陆续推出“低碳永续家园评等推动计划”与“村里减碳行动”。

“低碳永续家园评等推动计划”旨在复制和推广上一阶段低碳社区试点探索的成果与经验。按照村(里)、乡(镇、区)和县(市)3个层级,从永续低碳示范社区的实践经验中提取出生态绿化、绿能节电、绿色运输、资源循环、低碳生活和永续经营6个方面共38项减碳措施,分为必选项目(实施潜力或直接减碳效益较大)和自选项目(可凸显地方特色或具备间接减碳效益),配套量化评估标准及后续成果维护的考察办法[32]。同时要求参评社区推荐在地的企业、学校等机构、协会或个人作为协力方,发动社会力量共同参与。

“村里减碳行动”则更加侧重村(里)之间的互动交流,由各县市环保局从1 000多个已获“低碳永续家园评等”认证的村(里)中推荐参赛,评选重点强调成果的复制推广性[33]。目前已在雨水花园、太阳能利用和屋顶绿化等方面形成广泛应用的特色项目。

4 我国城市社区的碳排放与低碳更新策略

综合国内外相关研究和实践成果,结合我国当前城市低碳社区建设和更新的政策导向及实践特点,初步建立面向既有社区低碳更新的“社区碳排放—低碳更新策略”关联模型,并提出相关的策略建议。

4.1 社区碳排放的概念和范畴

社区碳排放主要指社区范围内的社区环境设施、住宅和重要公建、居民、重要商户及企事业单位等的碳排放(和吸收)活动。从生命周期角度,包含从规划设计、建造施工到运行维护等阶段。相关研究显示,建筑系统生命周期的碳排放主要集中在运行维护阶段,所占比重高达70%—90%;规划设计阶段的碳排放占比很少;建造施工阶段(含建材生产、运输,以及建造、拆除等环节)的碳排放存在数据收集难、精度低等局限,且受更新规划策略影响小。因此,对于社区低碳更新而言,社区运行维护阶段的碳排放(和吸收)最值得关注。

因为社区跨越不同的空间层级、行业门类,关于其碳排放核算范围的研究存在较大分歧,设计、社会学、景观等学科通常分别聚焦住宅建筑、家庭日常生活和出行、绿化和海绵设施等领域。从排放主体视角,兼顾数据来源渠道的差异,社区运行维护阶段的碳排放主要包含“家庭生活”“建筑运行”“社区环境”3大领域,以及具体8个方面的关键要素。

4.1.1 家庭生活碳排放

指居民在社区内日常居家生活中的直接能耗(水、电、燃气、采暖等)、出行行为和生活垃圾产生的碳排放,主要包含生活消费、交通出行、废弃物3个方面。这部分内容通常合并在建筑运行领域的碳排放核算中,但考虑到其与建筑公共部分运行能耗的数据获取方式存在较大区别,而且这部分能耗很大程度上和住房面积、家庭构成、生活方式等家庭特征相关,故将其单独列出。至于家庭间接能耗(食品、服装等物质产品和服务消费)、出差等长途出行,以及人体呼吸所产生的碳排放,因内容庞杂、评估操作性低且与社区更新变量基本无关,建议不纳入研究范畴。

4.1.2 建筑运行碳排放

指社区内住宅类和主要公共类建筑运行和维护阶段产生的碳排放,主要包含住宅建筑设备和公共区域、公共建筑和公共设施2个方面。前者关注公共空间部分电梯、供暖、照明等能耗的碳排放。后者则考虑到近年来社区服务设施和公共建筑规模及其能耗强度都增长迅速的现状。

4.1.3 社区环境碳排放

指社区公共环境维护和公共设施(照明、浇灌、充电、垃圾处理、资源回收等)造成的碳排放,以及绿地、水体、海绵设施等产生的碳汇,主要包含公共环境、绿地水体、可再生能源3个方面。社区内道路上社会车辆经过所产生的碳排放,虽产生于社区地理边界内,因属于更大区域层面道路规划和交通管理范畴,故不纳入研究范畴。

4.2 低碳社区建设和更新的政策导向

2014—2015年,国家发改委发布《关于开展低碳社区试点工作的通知》和《低碳社区建设指南》,正式推动全国范围内低碳社区试点建设工作,覆盖规划布局、生活方式、运营管理、建筑、基础设施、社区环境等6方面的工作任务,并专门将城市既有社区作为与城市新建社区、农村社区并列的独立类型。在实践中,由于采取的减碳策略和措施偏单一,规划实施和管理评价的机制不够完善,政策延续性不足,导致实施效果不佳,不少地方推行一到两批后便陷入停滞[34]。

近几年来,随着“双碳”战略的强化落实,各地推动新一轮低碳社区试点建设,将重心转向既有社区的低碳更新,并在定性策略的基础上提出更加明确的减排目标和碳排放核算方法。如2021年,深圳市生态环境局、发改委、住建局等部门发布《深圳市近零碳排放区试点建设实施方案》《关于支持建筑领域绿色低碳发展若干措施》等文件,指出深圳建筑领域的低碳发展已进入存量更新时代,既有建筑中的65%以上仍为非节能建筑[35],下一步需结合城市更新、老旧小区改造等工作推进节能和绿色化改造,提升存量建筑的运行能效。上海市生态环境局牵头出台《上海市低碳示范创建工作方案》,以及面向既有社区更新改造的实施方案编制指南、指标体系、碳排放核算方法等文件,为减排目标和绩效的量化测算提供依据。2022年,成都市7部门联合出台《成都市近零碳排放区试点建设工作方案》和配套的编制指南、评价指标体系和碳排放核算方法,推动城市建成区域的近零碳社区、园区、景区等建设。深圳、上海等地已启动了新一轮既有社区低碳更新试点,落地实效尚待观测。

4.3 社区低碳更新的策略建议

研究显示,社区作为社会—空间统一体,其空间性和社会性要素均对社区碳排放产生影响,前者包括空间形态、区位条件、建筑设计、绿化条件等,后者包括家庭经济状况、家庭结构、生活条件、消费模式、多元参与等。在探讨社区低碳更新策略时,常出现两个误区:一是过度聚焦建筑单体和新技术应用,忽视了社区层面规划设计和社会性要素的积极作用,对空间要素与社会要素的联动作用关注不足;二是笼统覆盖各类社区要素,缺乏对更新干预可影响关键要素和具体策略的甄别。这些将制约更新策略的减碳绩效和可操作性。

基于对城市社区低碳更新策略体系分析,本文提出以下6方面建议(见图9)。

图9 城市社区低碳更新策略体系Fig.9 Systematic strategies of community low-carbon regeneration

4.3.1 建筑与设备节能

通过对建筑墙体、屋顶、门窗,以及遮阳构件的更新,优化建筑本体保温隔热和自然通风性能,减少维护室内热环境所需的生活用能,以及住宅建筑公共区域和公共建筑的运行能耗。通过节能设备、节能产品的应用,包括节能照明器具、各类节能电器和节水器具、公共充电桩、节水浇灌系统等,以及社区公共设施的节能化、智慧化改造,包括电梯、停车设施、供水供电供热系统、安防系统等,降低建筑运行和公共环境维护的能耗。通过增补公共服务设施,完善社区生活圈,减少居民日常生活的出行能耗。研究显示,建筑与设备改造是减碳潜力最大的措施类别,通过对我国夏热冬冷地区既有建筑的节能改造可实现50%以上的碳减排[36]。

4.3.2 生态绿化

以社区花园、屋顶花园、阳台花园等形式推动墙面、屋顶、道路、社区闲置空地的绿化复植,实现碳汇增加;通过下垫面的海绵化改造,达到绿化固碳、雨水利用、径流削减、雨水净化的作用;绿色屋面、墙面亦可起到保温隔热作用,降低建筑运行能耗。绿地水体碳汇在社区碳排放整体构成中占比较低,通常小于4%[37]33,[38]185,生态绿化类更新措施的降碳效果可能并不显著,但往往是社区更新中最易操作和最受社区欢迎的。在中国台湾“低碳永续家园评等推动计划”实施中,生态绿化方面的措施采用率最高,达到了93%[32]。

4.3.3 可再生能源

通过增设太阳能光电设施、太阳能集热设施、建筑地源热泵、生物质能源利用设施,或增设微电网储能系统,使产生的能源用于居民家庭生活、社区公共设施运行等,以抵消碳排放。在我国寒冷地区,社区建筑屋顶和部分地面安装光伏系统的产能可抵消31%的碳排放[37]33。

4.3.4 绿色交通

通过改善社区周边的慢行系统、完善共享单车和公交系统,增设电动自行车、电动汽车公共充电桩等设施,有助于降低居民出行碳排放。社区碳排放构成中,交通出行仅次于电力,碳排放占比达27%[38]185,因此绿色交通的减碳潜力值得着重关注。

4.3.5 资源循环

通过增设生活垃圾回收处理、雨水污水回收再利用设施,推动旧衣旧物回收利用,降低废弃物碳排放量。通过资源循环措施实现的废弃物降碳比例约为6%[37]33,[39]。

4.3.6 低碳生活与治理

通过低碳宣传教育和社区公共活动,推动居民采取低碳生活方式,包括节约用水用电、减少浪费或使用一次性物品、践行垃圾分类和绿色出行、参与社区绿化种植等,从而降低生活用能、交通出行和废弃物碳排放,增加绿地碳汇。也可通过提升公众参与和社区治理水平、改善邻里关系,建立碳排放数据监测管理体系,间接影响居民生活和交往方式,降低家庭生活碳排放。调整社会交往方式可能带来5%—9%的碳减排量[40]。

5 总结与展望

在“双碳”与城市更新行动两大战略背景下,社区是城市节能减排的主要阵地。当前大规模社区更新工作开启了社区减碳的关键机会期,如何在社区更新行动中整合纳入低碳化改造的理念和策略,亟待系统探索。

本文围绕社区低碳更新问题,系统梳理了国内外相关研究和实践发展,可见研究重点从单个技术、单一阶段转向整合性策略、全生命周期,研究内容向量化支撑、绩效评估、多方参与等维度拓展,实践路径从实验性低碳社区建设转向政府推动的示范性社区低碳更新项目。进而,总结社区碳排放围绕家庭生活、建筑运行、社区环境等3个主要领域的影响因素,以及相对应的社区低碳更新的主要策略。

应对我国当前社区更新实践,总结以下3方面经验启示和发展建议。

一是社区低碳更新策略应是软硬结合的综合性干预体系。社区作为对接宏观城市与微观建筑、家庭的中间层级,也是整合空间与社会要素协同作用的重要单元。社区低碳更新策略覆盖建筑与设备节能、生态绿化、可再生能源、绿色交通、资源循环、低碳生活与治理等6个主要方面。其中,建筑与设备的节能改造、可再生能源的增加在短期内减碳效果较为显著,绿色交通、资源循环、低碳生活、生态绿化等方面的措施则重在塑造优化家庭生活和社区公共环境碳排放结构的长效机制。

二是社区低碳更新实践亟须全周期技术体系为支撑。面向社区更新全生命周期,需要构建基于实证量化的“现状诊断—规划决策—实施监测—绩效评估”全流程技术体系,包括完善基于量化监测与实证反馈的碳排放核算,明确更新改造的减碳目标,建构有针对性的减碳路径,以及开展面向实施和长效运维的成本效益评估。

三是社区低碳更新路径需统筹多主体、多目标协同。社区是对接自上而下减碳战略与自下而上社会行动的重要桥梁,社区低碳更新的本质是面向可持续发展,因此,构建多元参与的社区低碳更新实施程序和保障机制,有助于推动政府、市场和社会多方力量的协同参与,以及经济、社会和生态等多元目标的统筹协调,是提升低碳更新行动可操作性和可持续性的重要保障。