层间逆冲叠瓦构造—前陆冲断带大气区控藏模式

2023-10-12易士威郭绪杰李明鹏杨海军孙瑞娜

易士威,郭绪杰,朱 明,李明鹏,杨 帆,杨海军,文 龙,孙瑞娜

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083; 2.中国石油勘探与生产分公司,北京 100007; 3.中国石油新疆油田 勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000; 4.中国石油 塔里木油田,新疆 库尔勒 841000; 5.中国石油西南油气田 勘探开发研究院,四川 成都 610051)

引 言

前陆盆地是世界上油气资源最丰富、发育大油气藏最多的盆地类型之一[1]。在中国中西部中新生代发育众多前陆盆地,具备油气成藏所需的各项要素,为大气藏和大气区的形成提供了条件[2]。近年来在中国塔里木盆地、四川盆地和准噶尔盆地前陆冲断带不断取得重大突破,相继发现多个大气藏和大气区[3-5]。证实中国中西部前陆冲断带勘探潜力巨大,是实现天然气增储上产的最重要的战略领域之一[6]。

前陆冲断带是前陆盆地最重要的油气富集带,因此,一直是石油地质学家关注的重点领域。近年来,在前陆冲断带构造、储层和成藏等方面的研究均取得进展[7-8]。通过构造解剖及构造建模,揭示了冲断带构造样式及构造变形方式;通过超深超压环境储层研究,揭示了超深层优质储层成因机制;通过对前陆区成藏研究,揭示了前陆冲断带的勘探潜力[9]。但由于三大盆地前陆区构造的复杂性和各自成藏条件的特殊性,缺乏对不同盆地前陆冲断带构造和成藏的对比研究。因此,运用地震测井等资料,采取断裂精细解释,对比分析三大盆地前陆区构造特点,明确控制大气藏形成的主要构造样式,解剖大气藏(大气区)的相似性和差异性,揭示形成大气藏的主控要素,构建前陆冲断带大气区控藏模式。以此为指导,针对不同盆地前陆区成藏条件分析,预测了下步的勘探领域和突破方向。

1 地质背景

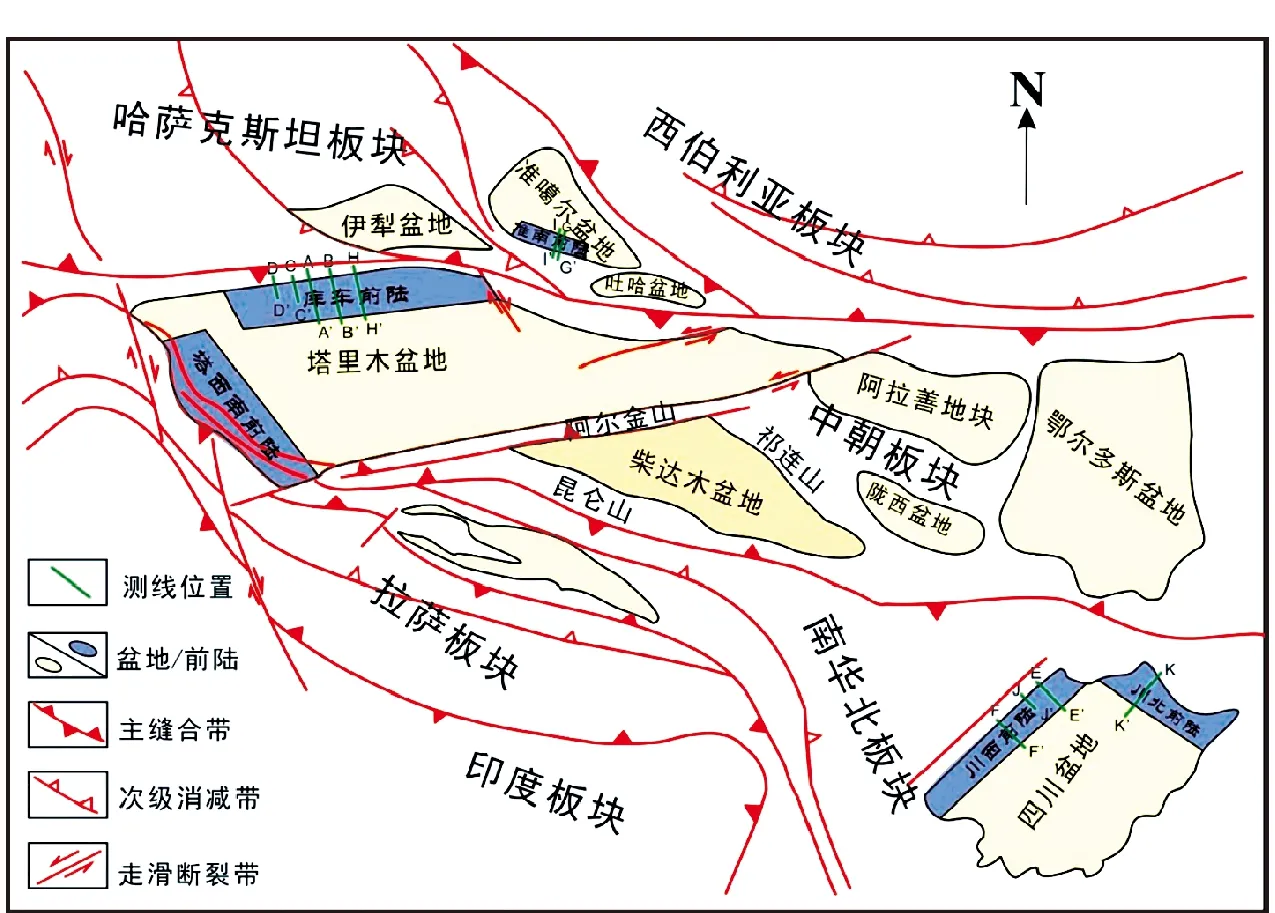

中、新生代以来,由于印度板块自南向北的不断挤压直至向欧亚板块俯冲,造就了环青藏高原的巨型盆山构造系统(图1)[10],在中国中西部形成了许多独具特色的陆内前陆盆地,而前陆冲断带就主要分布在环青藏高原盆山体系的盆山结合部位。受环青藏高原巨型盆山系统的控制,中部四川盆地在青藏高原向东推挤的作用下,呈现西降东隆的不对称构造格局。西部的塔里木盆地、准噶尔盆地在青藏高原向北推挤作用下,表现为克拉通边缘单边或双边的挤压沉降与冲断隆升等多种盆山耦合形式,准噶尔盆地表现为南沉北隆的构造格局,而塔里木盆地则表现为克拉通南北边缘沉降、中央隆起的构造格局。在青藏高原隆升的同时,强烈的挤压作用造成环青藏高原的盆山体系内部发生剧烈变形,并依次从造山带向克拉通内部拓展。在强烈的构造挤压下,在盆山结合部发育多种的构造样式十分复杂的前陆冲断带[11]。这些冲断带在空间上与不同时代的生烃中心互相叠置。如在塔里木盆地,库车前陆冲断带就叠置发育在中生界三叠系和侏罗系两套烃源层之上[12];在准噶尔盆地准南前陆冲断带发育上古生界二叠系,中生界三叠系、侏罗系、白垩系等多套烃源岩[13],在四川盆地西缘龙门山前前陆冲断带发育寒武系筇竹寺组、龙马溪组、梁山组、龙潭组、须家河组等多套烃源岩[14],为前陆区成藏特别是大气区的形成提供了丰富的物质基础。前陆冲断活动使地层挤压褶皱产生了大量背斜构造,为油气提供了巨大的聚集空间。总之,中国中西部前陆区均发育多套优质烃源层,多套规模性储层,多套区域性盖层,多套良好的储盖组合,成排成带逆冲背斜圈闭,为大气区形成奠定了成藏所需的全部要素,形成了各具特色的前陆冲断带含油气系统。

图1 环青藏高原盆山构造系统Fig.1 Basin-mountain tectonic system around the Qinghai-Tibet Plateau

2 大气区构造特征

前陆冲断带是前陆盆地主要的油气聚集带和富集带,而构造特别是断裂在冲断带的油气成藏中发挥着重要的控制作用。因此,构造特征一直是前陆盆地研究的热点和重点。在前陆盆地系统盆—山耦合及其对深层结构控制、前陆冲断带构造变形作用以及前陆冲断带复杂构造建模技术等领域的研究虽然取得了许多进展。但由于中国前陆冲断构造变形的多样性导致对其地质认识和勘探的难度增加,因此,有必要对前陆冲断带油气成藏,特别是从大气区和大气藏两个方面对构造控藏开展研究,揭示控制大气藏的主要构造样式。

2.1 大气藏构造样式

前陆冲断带构造的复杂性造就了多种多样的构造圈闭,但不是每一种构造都能形成圈闭,更不是每一种圈闭都能成藏,大气藏的形成具有独特又相似的构造样式。虽然这些大气藏的成藏条件诸如烃源层、储层和盖层发育的时代及类型各有不同,但具备共同特点,就是每个气藏都是与逆冲断层相关的背斜构造,说明逆冲断层是油气成藏特别是规模性成藏的重要控制因素。根据逆冲断裂发育的几何性质、与盖层和烃源岩的关系、特别是对圈闭以及成藏的控制,将前陆冲断带逆冲构造分为4种构造样式(图2)。一是层间逆冲构造:逆冲断层发育在2套柔性地层之间,向下断至烃源岩并在烃源岩中逆掩滑脱,向上断至盖层但未断穿盖层(图2(a));二是上下穿透型逆冲构造:逆冲断层向上断达地表,向下断达基底(图2(b));三是上穿透型逆冲构造:逆冲断层向上断达地表,向下断至柔软层并在其内逆掩滑脱(图2(c));四是下穿透型逆冲构造:逆冲断层向下断达基底,向上断至柔软盖层且未断穿(图2(d))。

图2 前陆冲断带大气藏构造样式Fig.2 Structural styles of large gas reservoirs in foreland thrust belt

层间逆冲叠瓦构造是最佳的构造样式,其次是下穿透型构造样式。这两种构造样式形成的逆冲断层相关背斜未破坏圈闭有效性,而其他两种构造样式虽然也形成背斜圈闭,但由于断层断穿盖层,破坏了盖层的完整性,造成圈闭封闭性消失。而层间逆冲构造和下穿透型逆冲构造的区别是层间逆冲构造由于断层在烃源岩中逆掩,造成断面在烃源岩中大面积展布,同时与断裂伴生的裂隙和断面在烃源岩中构成天然的立体缝网系统,大大提高油气运移的效率,造成高效输导和充注,对油气成藏更为有利。

2.2 大气区构造特征

中国前陆盆地前陆冲断带由于经历了多期构造运动导致变形结构十分复杂,纵向上深—中—浅层构造变形不同,形成多层构造结构;沿应力方向构造样式不同,形成多种类型的复杂构造带;沿构造带方向断裂发育特征不同,各断裂带具有不同的组合关系。不同盆地的前陆冲断带是不同应力环境的产物,既具有分区分带分段分层分期性等相似性,也体现出各自不同的特殊性。

2.2.1 塔里木盆地库车前陆大气区构造样式

目前,在库车前陆区发现了克深、博孜和阿瓦特3个大气区,3个大气区均位于前渊,均受前展式逆冲叠瓦构造控制,但自东向西由克深到阿瓦特地区,构造表现出不同的特点,可分为横向叠瓦式、台阶状叠瓦式、垂向叠瓦式和双层楼叠瓦式四种类型。一是横向叠瓦式(图3(a)):库车坳陷克深大气区发育此类构造样式,主控断层是坡坪式逆掩断层,每个次级断层向下收敛于主断层断坪段,向上消失于塑性膏盐岩层内,控制的每个逆冲席形成断层相关褶皱背斜,成排成带连片分布。二是垂向叠瓦式(图3(b)):主控断层为基底卷入式高角度逆冲断层,每个次级断层向主断层收敛,呈弯曲喇叭口状向远离主断层方向发散,次级断层控制形成的断层相关背斜在垂向上互相叠置,这种构造样式一般发育在叠瓦构造的后端靠近基底卷入主断裂的位置。三是台阶叠瓦式(图3(c)):是介于横向和垂向叠瓦之间的构造样式,以博孜构造带最为典型。受基底卷入式高角度逆冲断层和坡坪式逆掩冲断层共同控制,发育在这两条主断层之间的次级断层向下收敛于逆掩断层,次级断层控制形成的背斜向高角度主断层方向呈台阶状升高。四是双层楼叠瓦式(图3(d)):发育在库车西部博孜-阿瓦特地区。两层逆冲叠瓦构造垂向上下叠置。

2.2.2 四川盆地龙门山前陆大气区构造样式

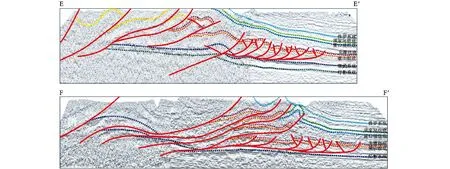

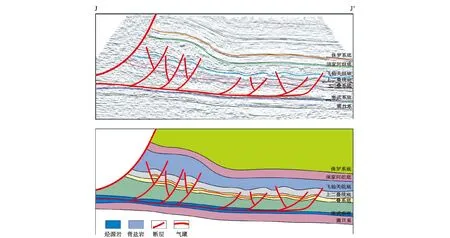

四川盆地川西北龙门山前陆区发现了双鱼石大气区,也是位于前渊区。受前展式坡坪逆掩断层控制,在前渊区形成多排层间逆冲构造(图4),逆掩段在寒武系筇竹寺组厚层泥页岩发育,一系列北东向逆冲断层向下收敛于逆掩断层, 向上消失在嘉陵江组膏盐岩地层中,控制形成成排成带连片分布的背斜、断背斜群[14]。与各具特色的塔里木盆地库车三个大气区构造相比,川西北前渊区变形较弱,特别是盐上地层,表现为自西向东倾的单斜,大气区构造样式自北向南变化不大,具有相似性,此外,各冲断席也没有像库车前陆区那样形成叠瓦构造。

图4 川西北前陆冲断带大气区构造样式Fig.4 Structural style of large gas reservoir in northwestern Sichuan foreland thrust belt

2.2.3 准噶尔盆地准南前陆大气区构造样式

与塔里木盆地库车前陆区和四川盆地龙门山前陆区构造相比,准噶尔盆地准南前陆区具有自己的特点[15]。一是自南向北由山前到盆地发育近东西向展布的多排逆冲构造带(图5),各构造带之间相隔较远,形成背斜带和向斜带相间分布格局。二是新生代逆冲构造由南向北扩展,具有构造变形由老到新、由强变弱、由复杂到简单、由多层到单层的特点。三是纵向上多层滑脱,横向上分段滑脱。古近系安集海河组泥岩层、白垩系吐谷鲁群泥岩层和侏罗系八道湾组煤系地层既是区域盖层,也是区域性构造滑脱层,在三套滑脱层上下发育期次不同、样式各异、上下叠置的逆冲构造,形成纵向上多层构造叠置,横向上多排构造并列的构造格局。但与其他两个前陆区相同的是,控制大气藏的构造样式同样是层间逆冲构造。

图5 准噶尔盆地准南前陆冲断带构造样式Fig.5 Structural style of Zhunnan foreland thrust belt in Junggar Basin

3 控藏模式

大气藏受逆冲构造控制显著,前陆冲断带发育众多逆冲构造,在其他成藏条件相同的情况下,不是每种逆冲构造都能形成大气藏。虽然各盆地大气藏各有不同,同一盆地不同构造带大气藏也有差异,但有共同特点。通过解剖三个盆地前陆区大气藏和大气区,发现具有许多共同特征,这些共同的特点就构成了前陆冲断带大气藏的成藏模式。

3.1 库车前陆冲断带成藏模式

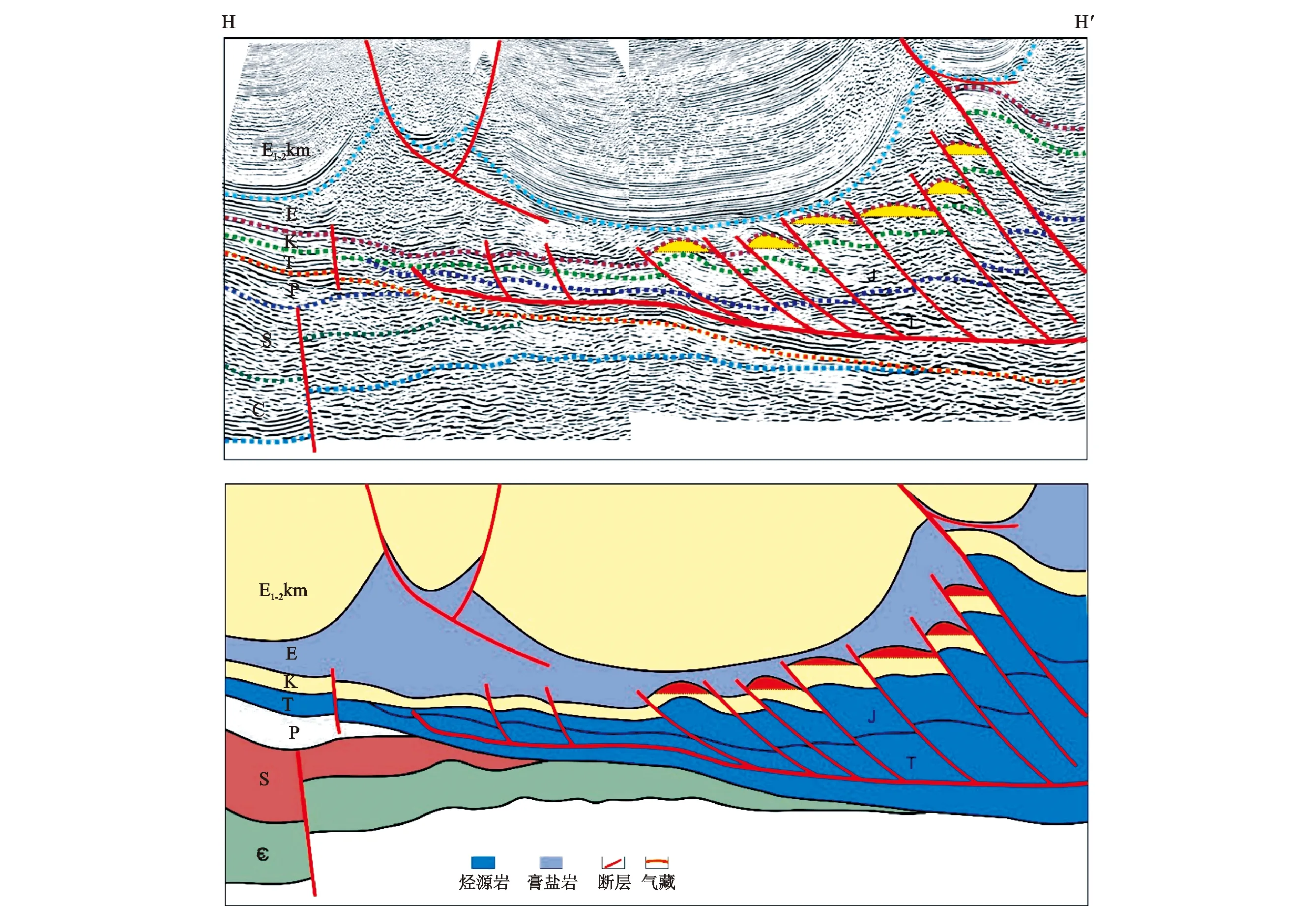

库车前陆区中—新生界以陆相碎屑岩沉积为主,三叠系及侏罗系沼泽相、湖相泥岩和煤系地层是主力烃源岩。侏罗系煤系烃源岩厚度大,有机质类型为腐殖型,丰度高,多处在高—过成熟阶段,以生气为主,为库车前陆冲断带大气区的形成奠定了丰富的资源基础。三叠系—新近系扇三角洲、辫状河三角洲等砂岩、砂砾岩是其主要储层类型[16],其中,白垩系巴什基奇克组厚层砂岩与古近系膏盐岩盖层是主要的成藏组合和含气层系。岩性主要为辫状三角洲相长石质岩屑砂岩,以中孔中渗和中低孔低渗为主,大面积分布[17]。发育新近系和古近系膏盐岩、膏泥岩和侏罗系煤系3套区域性盖层。其中,古近系库姆格列木群和新近系吉迪克组湖相盐岩及泥岩是重要的区域性优质盖层,大部分油气富集于这两套区域盖层之下。

库车前陆区具备十分优越的成藏条件,发育优质的烃源岩、良好的生储盖组合、成排成带大面积连片分布的圈闭及断裂输导体系,为油气成藏特别是大气区的形成提供了所有条件。发现的克深、博孜、阿瓦特3个万亿方连片分布气藏群,其成藏模式受叠瓦状逆冲构造控制,形成背斜、断背斜,断层向下断至侏罗系或三叠系,进入侏罗系煤岩或者三叠系泥岩中,断面由陡直变为平缓,由于强烈的应力作用,在烃源岩内形成沿逆掩主断裂分布的天然缝网系统,有利于天然气向逆掩主断裂汇聚,从而形成高效的以逆掩断裂为主的立体排驱输导体系。向上断至白垩系巴什基奇克组厚层储集岩,终止于塑性的古近系库姆格列姆组厚层膏盐岩内。构成以侏罗系煤系和三叠系泥岩为主要烃源岩,以白垩系巴什基奇克组砂岩为储集层,以库姆格列姆群膏盐岩为盖层,以逆冲断层为油气运移通道,最终形成从烃源岩到圈闭的高效充注聚集成藏模式(图6)。

图6 库车前陆冲断带大气区控藏模式Fig.6 Reservoir control mode of large gas area in Kuqa foreland thrust belt

3.2 准南前陆冲断带成藏模式

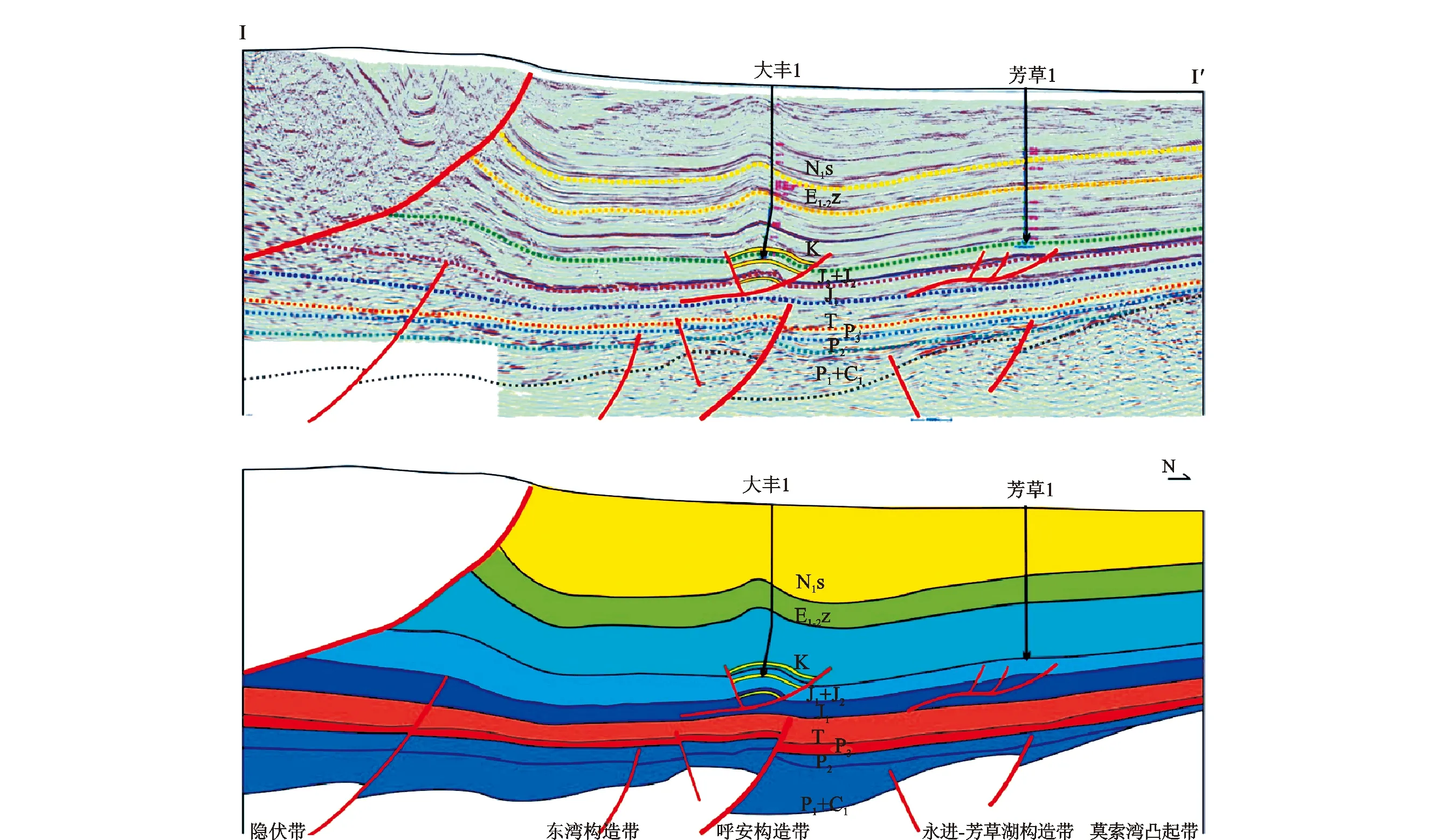

准南前陆区自下而上发育二叠系和侏罗系等多套烃源岩层。其中侏罗系煤系烃源岩广覆式分布,有机质丰度高,类型以Ⅲ型干酪根为主,是一套优质的气源岩[18]。总体处于成熟—高成熟演化阶段[19]。准南前陆区以陆相沉积为主,沉积的多旋回性造成从二叠系到古近系发育多套储集层,储层有利沉积相主要为冲积扇、河流、三角洲(扇三角洲),具有横向变化大、非均质性强的特点。目前勘探发现的主要是上侏罗统齐古组、喀拉扎组及下白垩统清水河组的砂砾岩和砂岩3套层系。准南前陆冲断带自下而上发育4套区域性泥岩盖层,即侏罗系煤系泥岩、白垩系吐谷鲁群泥岩、古近系安集海河组泥岩和新近系塔西河组膏泥岩。其中,下组合白垩系吐谷鲁群泥岩盖层厚度大,区域分布稳定,且普遍发育异常高压,具备形成大中型油气田的封盖能力,控制着准南前陆冲断带油气分布。

准南前陆区发育下、中、上3套成藏组合[20],油气主要来源于深部侏罗系,在每套组合中都发现了油气藏,深层下组合是发现大气藏的主要目的层,而能否形成大气藏就取决于控制圈闭的构造样式。呼图壁深层构造样式既是层间逆冲构造,控圈断层向下进入侏罗系八道湾组煤系地层逆掩,向上断至白垩系清水河组,消失于吐谷鲁群泥岩盖层,既沟通侏罗系烃源岩,又未破坏吐谷鲁盖层的封闭性,具有从源岩到圈闭的绝佳输导聚集条件,从而形成了大气藏(图7)。

图7 准噶尔盆地准南前陆冲断带大气藏成藏模式Fig.7 Hydrocarbon accumulation mode of large gas reservoir in Zhunnan foreland thrust belt of Junggar Basin

3.3 龙门山前陆冲断带成藏模式

四川盆地川西北前陆区发育下寒武统筇竹寺组、志留系龙马溪组和三叠系须家河组等多套优质烃源岩,具备形成大气田的资源基础[21]。二叠系栖霞组是主要的含气层系,是经历岩溶作用改造的台缘滩相规模性白云岩储层,以低孔低渗为主,储集空间以晶间溶孔、粒间溶孔和溶洞为主[22]。其上发育三叠系嘉陵江组膏盐岩和须家河组泥岩两套区域性盖层,对油气成藏及保存具有整体封盖作用。

纵向上发育多套储盖组合,已发现泥盆系观雾山组、二叠系栖霞组、茅口组及三叠系须家河组等多套含气层系,特别是在栖霞组发现连片分布的大气区。其成藏模式为前陆冲断带前锋区层间逆冲叠瓦构造控制形成成排成带的背斜-断背斜圈闭,逆冲断层向上断至嘉陵江组膏盐岩且未断穿,向下断至筇竹寺组烃源岩并在筇竹寺泥页岩中逆掩,既沟通下伏的多套烃源岩,又未对栖霞组圈闭的封堵性造成破坏,构成以寒武系筇竹寺组烃源岩为主的多源混源供烃,以逆冲断层相关背斜为圈闭、以栖霞组边缘滩相白云岩为储层、以嘉陵江组膏盐岩为盖层、以逆冲断裂为输导通道的大气区成藏模式[23-24]。圈闭在须家河组之前即已形成,而成藏期为中侏罗世—早白垩世,圈闭形成时间早于大量生烃期,逆冲断裂后期停止活动,十分有利于大气区形成后的整体持续保存(图8)。

图8 川西北前陆冲断带大气区控藏模式Fig.8 Reservoir control mode of large gas reservoir in northwestern Sichuan foreland thrust belt

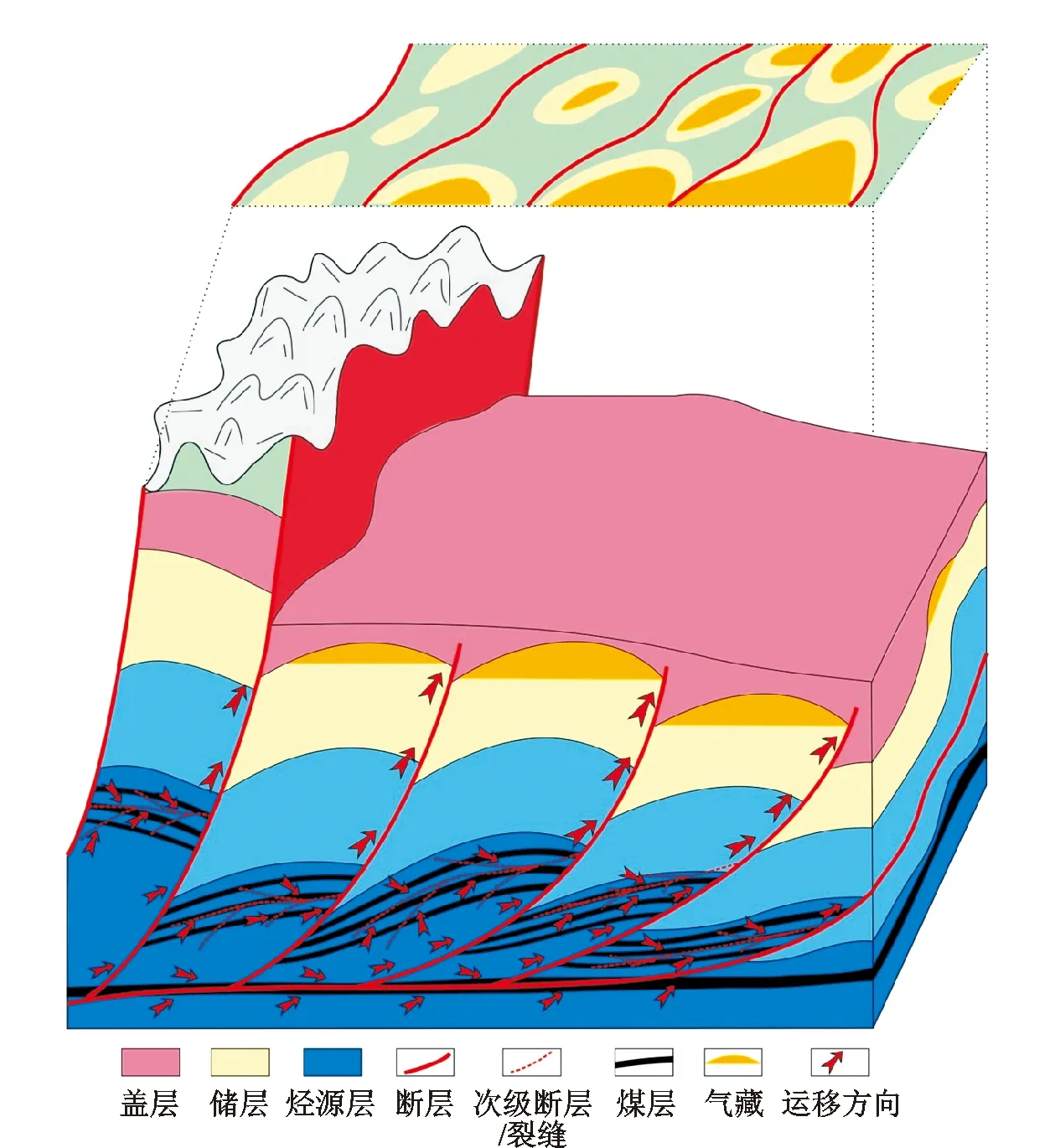

3.4 大气区控藏模式

3.4.1 大气区分布特征

从塔里木盆地、准噶尔盆地和四川盆地前陆区勘探现状看,大气区均分布在前渊区,这是由不同构造单元构造特征的差异性决定的。从生储盖的发育看,前陆区虽然均具备基本的成藏条件,但前陆区构造的复杂性导致不同区带油气成藏具有很大差异。前陆冲断带能否成藏,特别是能否形成大气区,不仅取决于冲断带构造圈闭发育的完整性、有效性和规模性以及从源岩到圈闭的输导条件,还取决于构造的稳定性和保存条件。综合考虑上述因素,由于逆冲推覆带构造极其复杂,断层大部分断达地表,不仅破坏了圈闭的封闭性,而且导致保存条件变差,所以很难成藏,特别是规模性成藏。相比之下,深层掩覆区和前渊区原位层间逆冲叠瓦构造带由于保存条件好而成为前陆冲断带最有利的成藏区。

3.4.2 前陆冲断带大气区控藏模式

通过解剖3个盆地前陆区成藏条件和成藏模式,大气区既具有广覆式烃源岩、规模性储层、大面积盖层等优越的宏观基本成藏条件的相似性,也具有均发育在前渊区的分布上的相似性。最核心的就是控制大气藏的构造样式都是层间逆冲构造这一共同点。前陆冲断带大气区控藏模式可以概括为层间逆冲断层形成向下沟通烃源岩,向上断至盖层又未断穿盖层,既起到油气运移输导作用又没有破坏圈闭的有效性。烃源岩中的滑脱断层和多条逆冲断层相连,与复杂次级断裂及裂缝构成网状立体输导体系,为油气的高效充注成藏提供条件。多条走向相近的逆冲大断裂控制形成成排背斜构造带(准南前陆区)或连片的背斜圈闭群(库车前陆区),从而形成由具有相同成藏模式的多个独立的气藏群组成的大气区(图9)。

图9 前陆冲断带大气区控藏模式Fig.9 Reservoir control mode of large gas reservoir in foreland thrust belt

3.4.3 前陆冲断带构造成藏特征对比

通过上述分析,库车、川西北和准南前陆冲断带构造与成藏既有许多相似性,也有一定的差异性,这些特点不仅决定了前陆冲断带大气藏共同的成藏模式及聚集规律,也决定了各自的勘探潜力和下步勘探方向。从构造特征看,三个前陆区构造虽然均具有分区分带分层分期的相似性,但塔里木盆地库车前陆冲断带各带之间紧密相连,准噶尔盆地各带之间由明显向斜分割,四川盆地介于之间(图3—图5),四川盆地和塔里木盆地由于膏盐岩层的发育,在前陆冲断带一般形成上下双层逆冲构造,而准噶尔盆地滑脱层为泥岩且发育多套,因此,形成多层逆冲构造(图3—图5)。构造的规模及完整性由于滑脱层性质不同而有所不同,四川盆地和塔里木盆地由于膏盐岩层对应力的释放,前陆冲断带构造相对完整,准噶尔盆地则相对破碎。从成藏特征看,控制大气藏的主要构造样式是层间逆冲构造,圈闭均是逆冲断裂相关背斜,均以逆冲断裂为油气运移通道,气藏类型均是超高压构造气藏。

4 前陆冲断带未来突破方向

塔里木盆地库车前陆区、准噶尔盆地准南前陆区和四川盆地龙门山前前陆区均发育多套烃源岩及多套储盖组合,具备形成复式大油气聚集区的所有成藏条件。虽然在前陆冲断带已经发现了大气区或多个大气藏,但剩余资源十分丰富,仍有巨大的勘探潜力。从库车、准南及龙门山前三个前陆区目前的勘探现状看,在勘探区带、勘探层系和勘探领域上均存在很大的不均衡性。低勘探程度区带、层系和领域孕育着未来的勘探潜力,是下步勘探的突破方向。

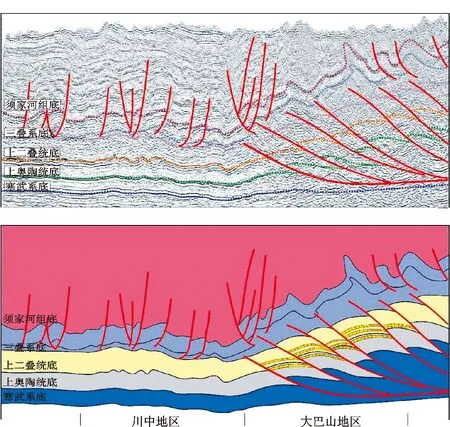

从前陆区大气区分布特征和控制大气藏构造样式类比分析,塔里木盆地塔西南前陆区和四川盆地大巴山—米仓山前陆区具备突破的潜力。从图10可以看出,川北前陆区发育比较典型的层间逆冲叠瓦构造,逆掩段在寒武系筇竹寺组泥页岩水平发育,向上形成一系列冲断片,每个逆冲断层向上都终止于嘉陵江组膏盐岩中,即沟通了筇竹寺组和志留系龙马溪组烃源岩,又未破坏圈闭的封闭性,近于平行的逆冲断层形成成排成带的构造圈闭,平面上连片分布,纵向上多层圈闭叠置,形成自寒武系到三叠系多层系复式立体成藏的格局(图10),是四川盆地有勘探潜力的前陆冲断带。

图10 川北前陆冲断带构造样式与成藏模式Fig.10 Structural style and hydrocarbon accumulation mode of northern Sichuan foreland thrust belt

从勘探层系看,库车前陆冲断带目前主要集中在白垩系巴什基奇克组厚砂岩与古近系库姆格列木群膏盐岩这套储盖组合,三叠系,侏罗系,白垩系的亚格列木组、舒善河组、巴西改组,古近系和新近系均处于较低勘探程度,准南前陆区主要集中在白垩系清水河组,侏罗系、古近系勘探程度低,龙门山前冲断带主要集中在二叠系栖霞组,其他层系勘探程度低,多套储盖组合受同一逆冲断层控制,形成多层系的背斜-断背斜圈闭,具有相似的成藏条件,根据复式油气聚集理论和油气有序分布原则,这些低勘探程度层系是值得探索的潜力层系。

从勘探区带看,大气藏主要分布在前渊区的完整大构造、冲断带的复杂构造区。由于构造破碎破坏了圈闭的有效性和完整性,需要特殊构造样式形成的圈闭才能成藏,如由顶冲构造形成的圈闭类型[25]。克拉2大气藏就是一个由典型顶冲构造控制形成的,四周被具有优质封盖能力的膏盐岩包围的“盐包圈”构造,具备了完美的封闭保存条件而得以成藏。因此,在构造复杂,圈闭破碎,保存差的区带,寻找顶冲构造形成的圈闭,可以在复杂的前陆冲断带找到一些孤立的油气藏。

从勘探领域看,三个地区目前发现的油气藏类型主要为构造油气藏,而岩性或者岩性-构造油气藏还没有取得突破,这是未来重要的突破领域。特别是准噶尔盆地准南地区前渊拗陷斜坡的侏罗系烃源岩发育区,具备岩性油气藏形成的条件,而且发育超高压,对深层和超深层储层具有“保孔增渗”作用,是准南地区新领域勘探的突破方向。

5 结 论

(1)层间逆冲断层向下断达烃源岩并在烃源层内逆掩形成天然缝网系统,构成优势输导体系,向上断至盖层且未断穿,从而保持了盖层的封闭性,既保证了油气向圈闭的聚集,又未破坏圈闭的有效性,为油气聚集提供了绝佳的匹配条件,最终得以形成大气藏。

(2)逆冲掩覆带和前渊原位逆冲叠瓦构造带由于构造稳定和圈闭完整,保存条件优越成为前陆冲断带寻找大气区的最有利地区。走向相近的逆冲断层控制形成成排背斜圈闭带,具备相同的构造样式和相似的成藏条件,可形成规模不等、埋深不同、特征相似的气藏集群构成的大气区。