Cu(OH)2纳米线/Cu网电极制备及还原水中硝酸盐性能研究

2023-10-12徐腾遥,于洪涛,康文达,顾雨薇

徐 腾 遥, 于 洪 涛, 康 文 达, 顾 雨 薇

(大连理工大学 环境学院,辽宁 大连 116024 )

0 引 言

1 实验部分

1.1 Cu(OH)2纳米线/Cu网电极的制备

将4 cm×4 cm的铜网和不锈钢依次用无水乙醇和0.1 mol/L的稀盐酸各超声清洗5 min,再用去离子水冲洗干净,处理完的铜网和不锈钢分别作为工作电极和对电极使用,饱和甘汞电极为参比电极,以1 mol/L NaOH为电解质溶液,在电流密度为2 mA/cm2的条件下阳极氧化15 min[23].通过调节温度、电解质溶液浓度和电流密度改变样品的形貌和组分.用去离子水将样品表面的碱液冲洗干净,并用冷风吹干备用.

1.2 电化学去除实验

1.3 分析与计算

单位面积硝酸盐氮还原速率计算公式如下:

(1)

硝酸盐氮去除率计算公式如下:

(2)

总氮去除率计算公式如下:

(3)

2 结果与讨论

2.1 形貌观察和晶型分析

阳极氧化过程中温度、NaOH浓度和电流密度是影响铜基纳米线材料形貌的关键因素[24].因此本研究通过调节温度、NaOH浓度和电流密度获得一系列铜基纳米材料,并对这些材料进行了SEM观察和XRD分析.

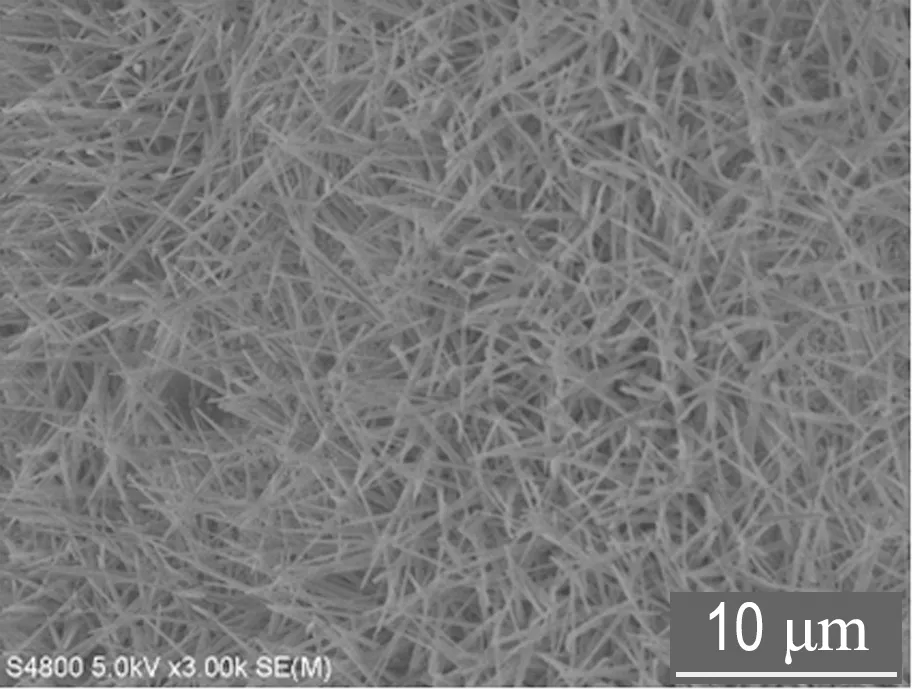

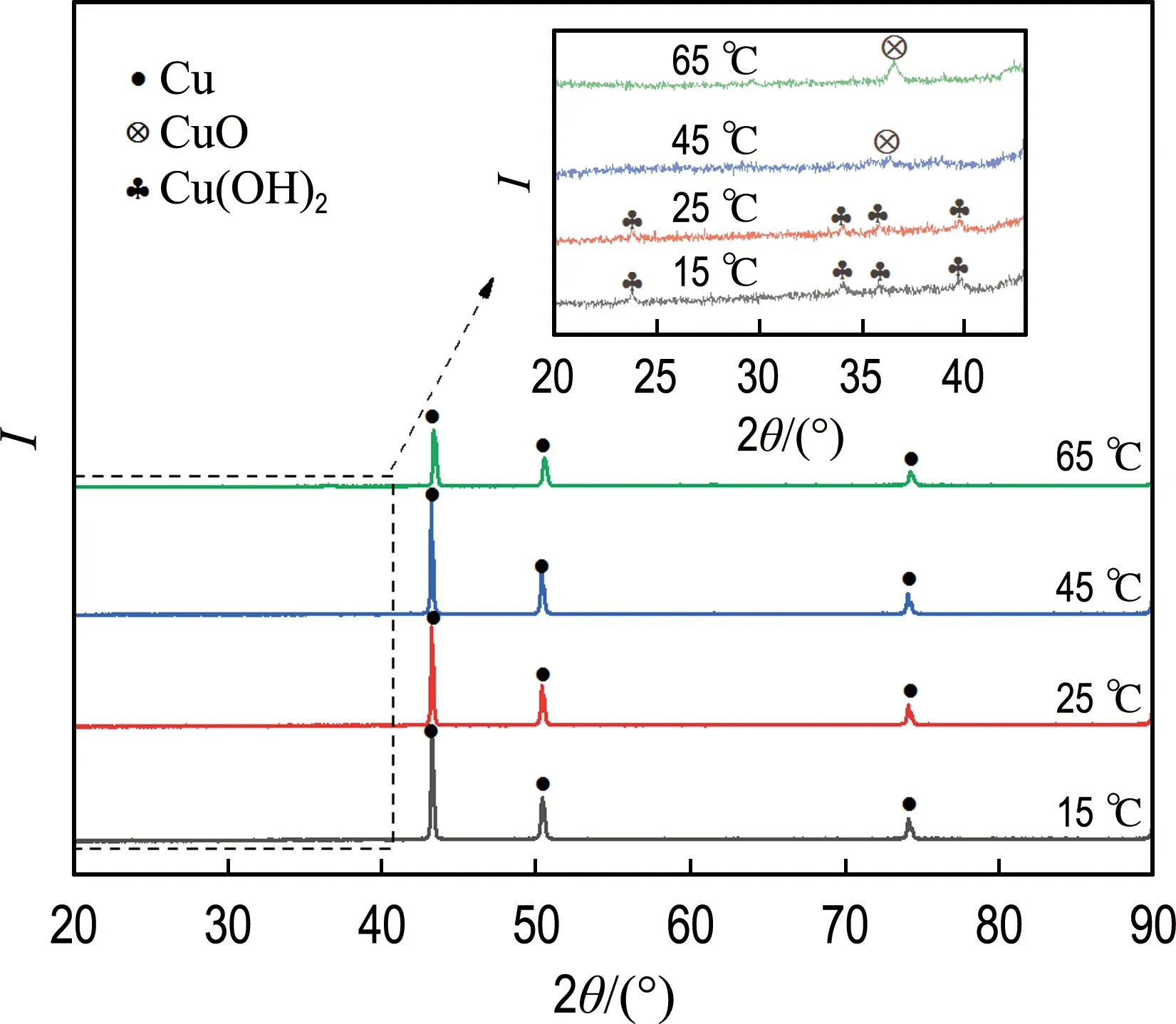

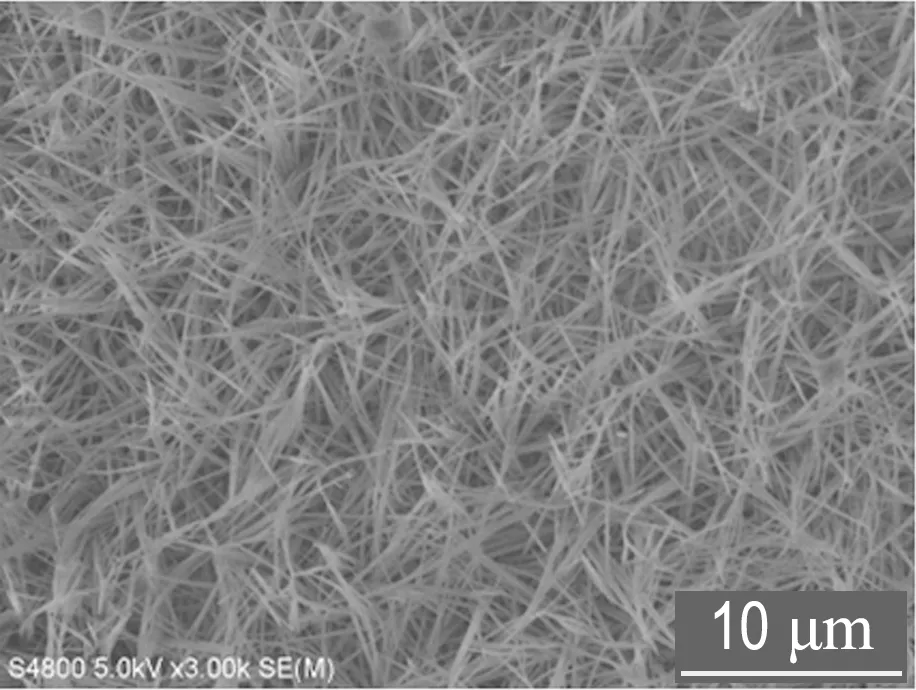

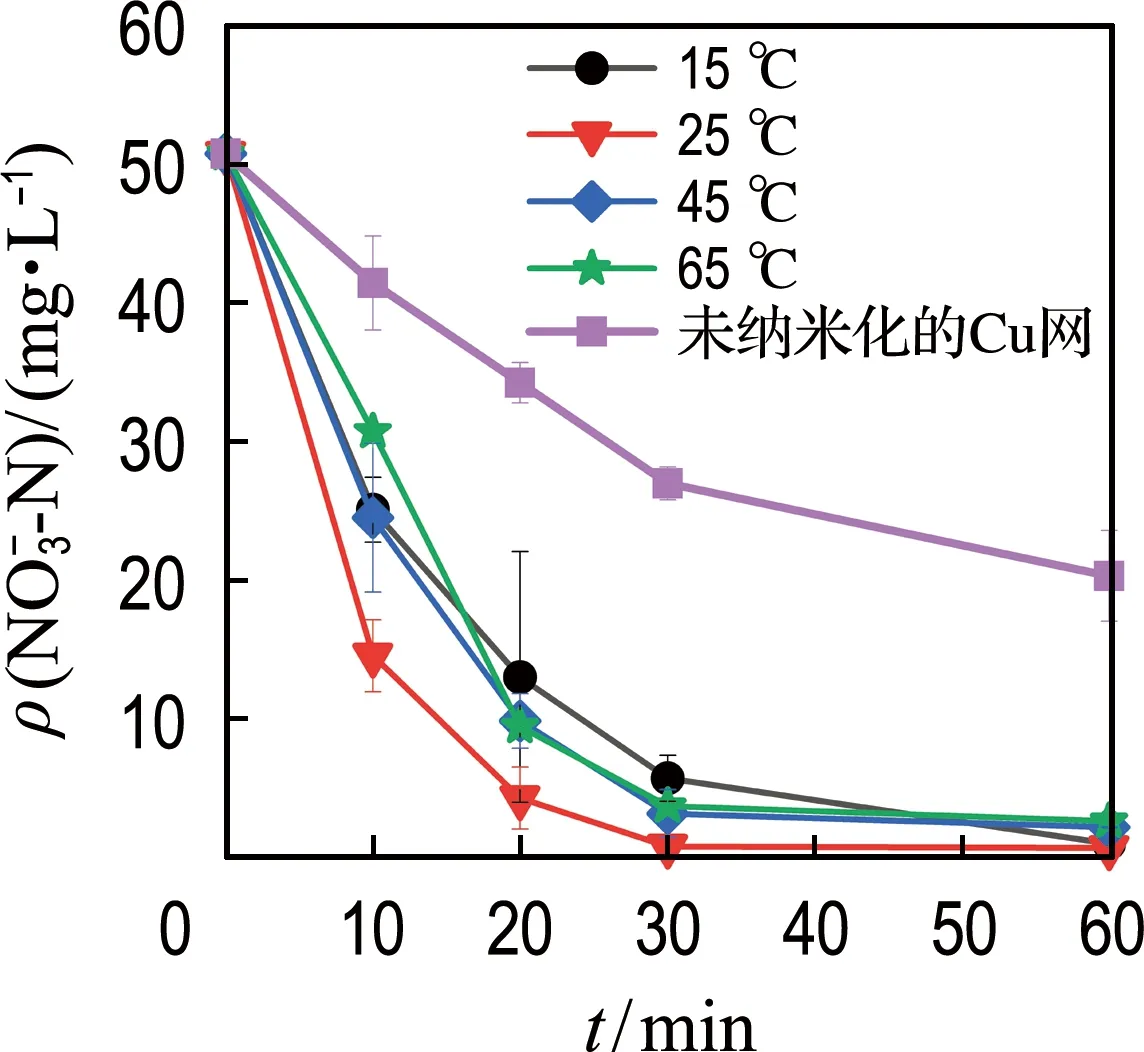

图1为不同温度条件下制备的Cu(OH)2纳米线/Cu网的SEM图.15 ℃时,铜基底表面有纳米线生成,长度在1.8~2.4 μm,直径在0.24~0.30 μm(图1(a)),长径比约为8.随着温度的升高,纳米线长度增加,25 ℃时,纳米线长度约为12 μm,直径在0.1 μm(图1(b)),长径比约为120.温度继续增加,纳米线开始聚集成束,到65 ℃时,纳米线结构完全消失,表面形成少量的纳米片状结构.温度在15~25 ℃时,有利于纳米线的形成,而温度继续升高,纳米结构发生了明显的变化,推测温度过高时存在其他的反应途径.阳极氧化过程中随着温度的升高铜网颜色逐渐加深,说明温度的调控影响了Cu(OH)2纳米线/Cu网的组分.为了进一步确定不同温度下纳米结构的组分,对其进行了XRD分析.如图2所示,从15 ℃和25 ℃对应的XRD图可知23.6°、33.8°、35.9°和39.7°分别对应Cu(OH)2的(021)、(040)、(111)和(130)晶面[25],可知该温度下纳米线的主要成分为Cu(OH)2.温度继续升高,Cu(OH)2的衍射峰消失,在36.2°有衍射峰出现,对应的物质为CuO,说明温度的升高导致Cu(OH)2脱水逐渐形成CuO.

(a) 15 ℃

图2 不同温度条件下制备的Cu(OH)2纳米线/Cu网的XRD图

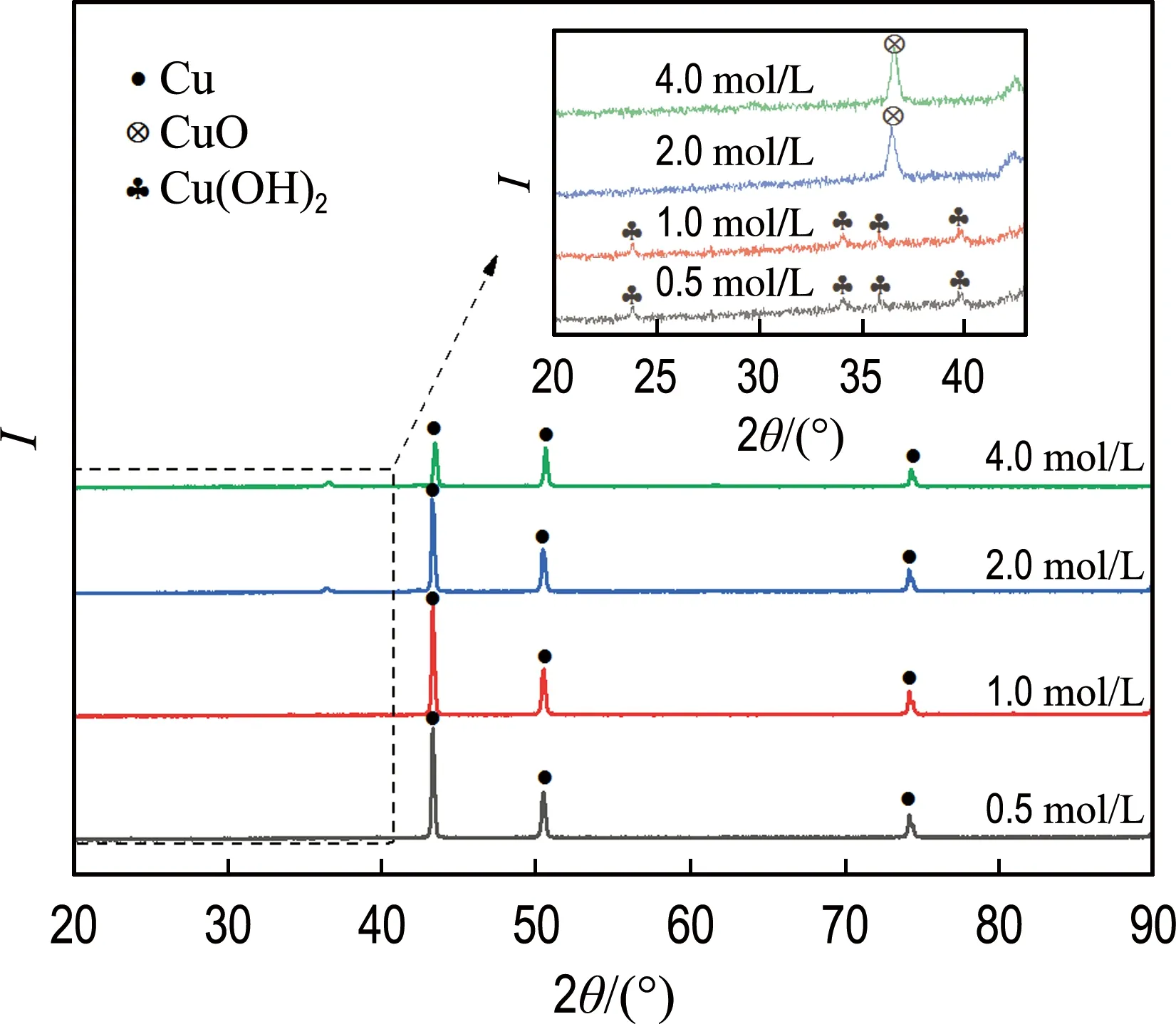

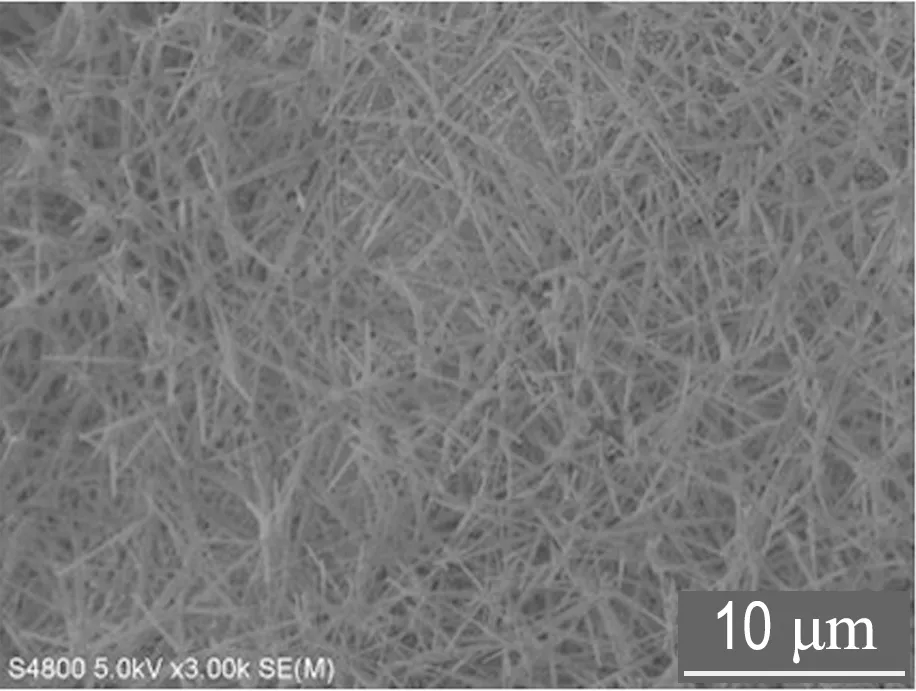

同样,阳极氧化过程中NaOH浓度对样品宏观颜色的影响也很明显(图3).当NaOH浓度超过2.0 mol/L,纳米化的铜网颜色逐渐变黑,同时材料的微观形貌发生了明显变化.从图3可看出NaOH浓度在0.5~1.0 mol/L时,铜基底表面更倾向于生成纳米线.浓度超过2.0 mol/L时,铜基底表面不再生成纳米线而是形成短小致密的纳米片结构,随着浓度的继续增加,铜基底表面有纳米花状结构生成.由0.5 mol/L和1.0 mol/L NaOH浓度对应的XRD图(图4)可知23.6°、33.8°、35.9°和39.7°分别对应Cu(OH)2的(021)、(040)、(111)和(130)晶面.2.0 mol/L和4.0 mol/L NaOH浓度下对应的图谱在36.2°有衍射峰生成,对应的物质为CuO,说明OH-浓度过高时,会加速Cu(OH)2脱水,从而造成了组分的改变.

(a) 0.5 mol/L

图4 不同NaOH浓度条件下制备的Cu(OH)2纳米线/Cu网的XRD图

不同电流密度条件下制备的Cu(OH)2纳米线/Cu网SEM图如图5所示,在0.5~6.0 mA/cm2下,铜基底表面均有纳米线结构出现,0.5 mA/cm2时,由于电流密度低,铜基底表面的纳米线数量较少,可以清晰地看到铜基底表面(图5(a)).电流密度增大,纳米线的长度和数量增加,当电流密度增大到6.0 mA/cm2时,铜网表面的颜色开始不均匀(图5(c)),继续增大到8.0 mA/cm2时,铜基底表面无纳米线结构出现,这主要是因为电流密度过大,导致阳极氧化过程中电流分布不均,破坏了纳米材料的形貌.图6为不同电流密度条件下制备的Cu(OH)2纳米线/Cu网的XRD图,结果表明电流密度过低(0.5 mA/cm2)或者电流密度过高(8.0 mA/cm2)均没有明显的除铜以外的衍射峰出现.

(a) 0.5 mA/cm2

2.2 Cu(OH)2纳米线/Cu网还原性能测试

(a) 温度

(a) 线性伏安曲线

2.4 阴阳极协同去除TN

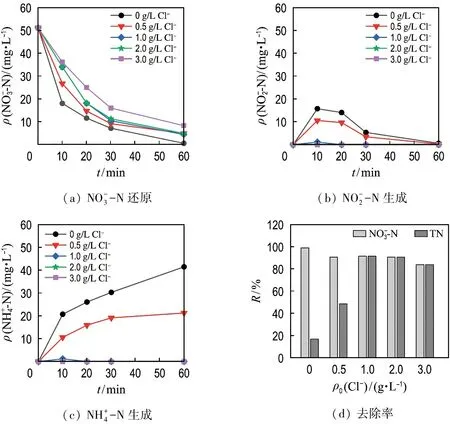

图9 Cl-浓度对还原生成生成和去除率的影响

2.5 稳定性评估

图10 循环实验中和TN去除率

2.6 实际水中的去除

图11 工厂化养殖尾水中和浓度随时间的变化